ワークライフバランスとは

ワークライフバランスとは、「仕事と生活の調和」のことです。仕事がうまく進めば私生活が潤い、私生活が充実すれば、モチベーションや経験を仕事に還元できるといったように、お互いによい影響を与え合いながら、相乗効果を生み出します。

またワークライフバランスには就業継続や両立支援だけではなく、社員が能力を発揮し、積極的なキャリア形成を図ることも期待されています。

ワークライフバランスの定義

内閣府が掲げる「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」では、仕事と生活の調和のとれた社会について、以下のように定義しています。

「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」

引用:内閣府 男女共同参画局 仕事と生活の調和推進室「仕事と生活の調和とは(定義)」

具体的には以下の3つが満たされている状態を表す社会であると定義されています。

- 就労による経済的自立が可能な社会

- 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

- 多様な働き方・生き方が選択できる社会

内閣府が掲げる「仕事と生活の調和推進のための行動指針」では、仕事と生活の調和がとれた社会を実現するために、子育てや介護など、従業員の置かれた立場によって柔軟に働き方が選択できる制度や風土づくりなどを企業に求めています。

例えば、新型コロナウイルスの流行を機に、より一般的になったリモートワークも現在ではワークライフバランスの取り組みとして多くの企業が実施しています。

「RIZAP 健康経営スタートガイド」がご覧いただけます

人手不足等の人事課題に関するお悩みや、従業員の運動不足、健康リスク等の課題解決についてお悩みのご担当者様も多いと思います。健康経営により健康や安全に対して適切な投資をすることで従業員の健康が実現し、組織力の底上げ・向上が期待できます。

健康経営を推進するために、お役立ち資料「RIZAP 健康経営スタートガイド」をお届けします。

健康経営に取り組むメリットなどを記載した全50ページ超えの保存版です。また健康経営に取り組む際にご活用いただけるRIZAP法人向けプログラムもご提案しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

「ワークライフバランスが充実する」とはどのような状態か

ワークライフバランスの言葉の定義を理解しても、具体的にどういった状態がワークライフバランスが充実していると言えるのかは、イメージがしにくい方もいるのではないでしょうか。

ここでは、充実した状態とそうではない状態ではどのような違いがあり、自社がどちらに当てはまるのかを判断する方法を紹介します。

安定した雇用や収入がある

安定した雇用や収入があってこそワークライフバランスの充実が実現されるでしょう。

日本は世界的に出生数が少なく、女性の雇用も少ない国の一つと言われています。女性の労働力を確保するために、仕事と子育ての両立を支援する取り組みを政府は行っているものの、日本の保育・就学前サービスに対する公的支出はOECD(経済協力開発機構)諸国の中で4番目に低いとされ、子育てのための出費が多いとされています。

さらに、日本の女性は育児のために職場を離れるとパートタイムや臨時雇用の非正規雇用になることがあり、多くの場合は以前よりも収入が下がってしまいます。

こうした経済的や子供を持った後のキャリアの不安がない環境は、ワークライフバランスが充実している状態と言えます。

参考:https://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/

柔軟な働き方ができている

仕事と家庭の両立や、プライベートの時間を確保するために、長時間労働への対策・柔軟な働き方が選択できる環境が企業に求められています。

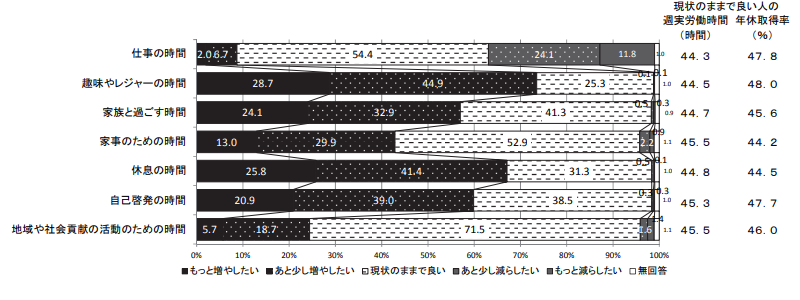

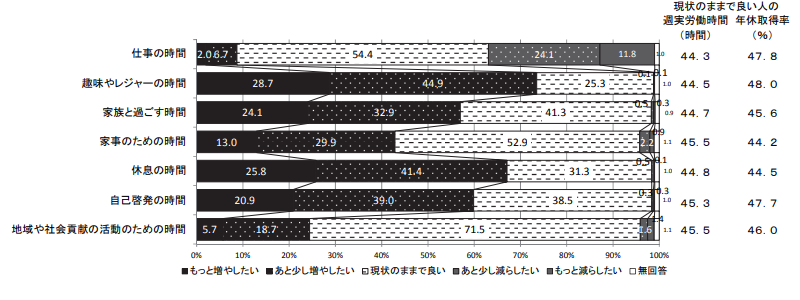

従業員の価値観の変化は、ワークライフバランスの浸透に大きな影響を与えました。労働政策研究・研修機構の調査によると、仕事以外の時間を現状よりも増やしたいと考えている人が多いことが以下のグラフから読み取ることができます。

働き方改革が進む昨今では、「仕事だけではなく、プライベートも大切にしたい」という考え方が広まってきています。

多様な働き方が選択できる

参照:調査シリーズNo.148『「労働時間管理と効率的な働き方に関する調査」結果および「労働時間や働き方のニーズに関する調査」結果―より効率的な働き方の実現に向けて、企業の雇用管理はどう変わろうとしているのか―』|労働政策研究・研修機構(JILPT)

参照:調査シリーズNo.148『「労働時間管理と効率的な働き方に関する調査」結果および「労働時間や働き方のニーズに関する調査」結果―より効率的な働き方の実現に向けて、企業の雇用管理はどう変わろうとしているのか―』|労働政策研究・研修機構(JILPT)

特に最近では、コロナ禍でのテレワークがきっかけとなって、仕事と生活のあり方を見直す人も増えています。朝晩の通勤時間がなくなり、仕事・プライベートに関係なく在宅時間が増えたことで、仕事と生活に対する意識が変化し、趣味や育児、家事などの生活環境に時間を投資したいという価値観に変わってきているからです。

また働き方の多様化(在宅勤務・副業の自由など)により、会社により柔軟な対応、フレックスタイム制の導入、テレワークの導入を求めている従業員が増えているのも現状です。

実際に約50%以上の労働者が、正社員の働き方の多様化・柔軟化に対して賛成(現状を変える必要がある)、どちらかといえば賛成と意向を示しています。

一方で、日本の正社員は年間労働時間が約2,000時間と高止まりしており、週60時間以上働いている割合が12.5%にもなります。これは世界保健機関(WHO)が「過労死の危険性がある」としている働き方です。

労働人口が少なくなると言われている日本では、こうした従業員の充実したワークライフバランスに向けた長時間労働への対策・柔軟な働き方を人材の確保・生産性の向上の観点でも企業は考えていく必要があります。

家族・友人などと時間を過ごせる

家族や友人などと楽しい時間を過ごすことは、充実したワークライフバランスの実現に欠かせません。

ワークライフバランスが充実している会社では、このような時間を十分に持つことができ、良好なプライベートの人間関係は、従業員のストレスを減らし仕事に対するへのモチベーションの向上にも期待ができるでしょう。

ワークライフバランスが充実していない状態

経済的に自立できていない

近年、日本は経済成長や国際競争力が停滞していると言われています。

2000年にはG7でトップだったGDP(国内総生産)も2023年現在はG7最下位となっています。そうした世界情勢の影響などを受け、経済的に自立するためにプライベートの時間を割いて仕事をする人も増えていると考えられます。

心身の不調を感じている

ワークライフバランスが崩れると心身の不調が起こりやすくなるでしょう。

自分でも気付かないうちにストレスを溜めて、それが様々な形で心や体に不調のサインがあらわれます。たとえば、コミュニケーションを避ける、急な欠勤や遅刻が増える、これまでに考えられないミスを連発するなどです。健康状態の悪化から離職につながることもあるでしょう。

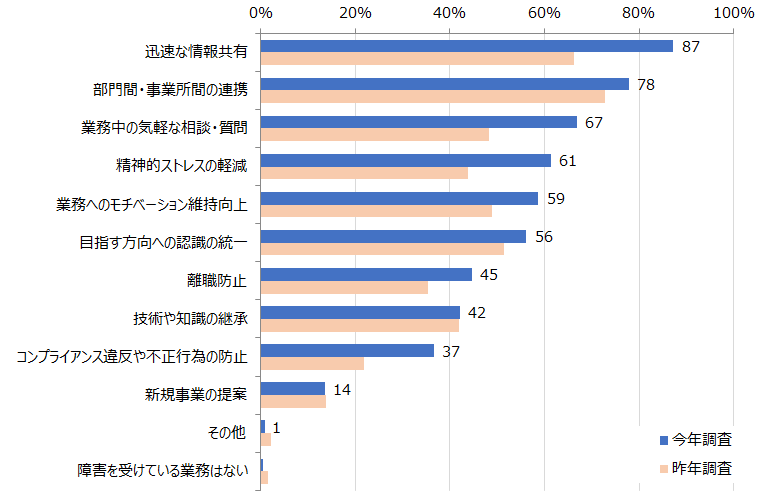

社内コミュニケーションが少ない

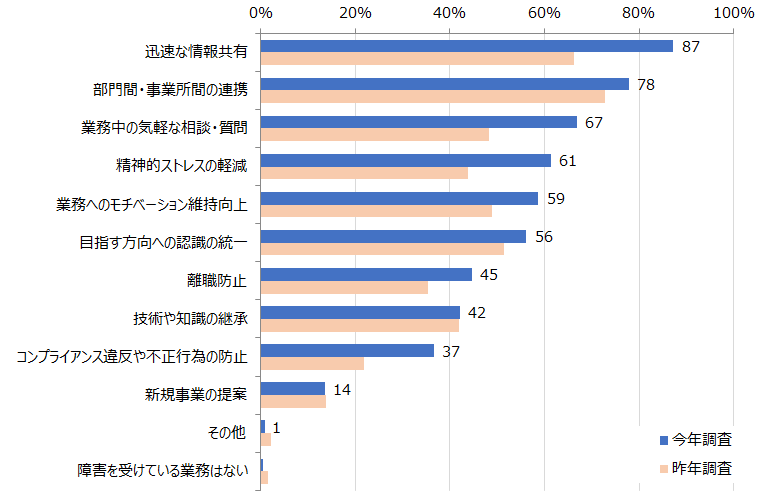

HR総研が2021年3月に発表した「社内コミュニケーションによるアンケート」では、従業員の約7割がコミュニケーション不足が業務の障害であると感じている結果となっています。

このアンケート結果では、社内コミュニケーション不足により「迅速な情報共有」に障害が出ているという声が9割近くを占めています。

コミュニケーションの少なさが要因で、仕事にかける時間が多くなりワークライフバランスを崩すこともあるでしょう。

関連記事:社内コミュニケーションを活性化させるメリットやポイントとは?

仕事と子育てや介護との両立に悩んでいる

特に女性に起きやすい状況として、仕事と子育てや介護と両立が充実したワークライフバランスの問題となるケースがあります。

出産後も問題なく仕事を続けるためには、仕事と育児のワークライフバランスをサポートする仕組みが必要です。また、高齢化が進む日本では介護や看護を理由に離職する女性も多いとされています。

ワークライフバランスを見直すべきかどうかの判断方法

まずは現状の把握のために、従業員にアンケートやサーベイを実施します。従業員の本音を引き出すには調査の目的を説明し、無記名で回答をしてもらうのが良いでしょう。

あくまで一例ですが、以下のようなアンケートが考えられます。

- 現在の労働時間が適切か

- 子育てや介護との両立が可能な環境か

- 休暇・有給の取りやすさに満足しているか

- どのような休暇制度があるとよいか

アンケートやサーベイはこれからの取り組みを考える以外にも、既存制度の認知度を測ることもできます。既存制度の認知度が低い場合は周知することで、課題が解決されることもあるでしょう。また、少人数グループを作ってディスカッションを行うことも、課題の明確化ができワークライフバランスを見直すべきかどうかを判断することができるでしょう。

参照:奈良県 ワーク・ライフ・バランス推進マニュアル

ワークライフバランスを充実させることの重要性

社会的な要因でワークライフバランスが注目されているいま、対策を考え実行に踏み出したいと考える企業は多いでしょう。ここでは、ワークライフバランスが実現すると、企業と従業員にはそれぞれどのようなメリットが生まれるのかを紹介します。

| 企業にとってのメリット |

- 生産性向上

- 企業イメージの向上

- 優秀な人材の獲得・人手不足の解消

- 離職率改善

- ダイバーシティ(多様性)の促進 など

|

| 個人(従業員)にとってのメリット |

- 個人の事情に合わせた働き方の実現

- 健康的な生活習慣の実現

- 自己実現の可能性向上 など

|

企業のメリット

企業の立場においてのワークライフバランスを改善するメリットは、離職率の低下や採用などの人材面と生産性向上の経営面の2点が考えられます。以下で詳しく解説します。

生産性向上

事業活動において人材は最も重要な経営資源であり、従業員が健康的に働ける労働環境の整備は企業の義務と言っても過言ではありません。従業員の労働時間が長く、残業が増えすぎると、体調を崩して休職するはめになったり、過労死の危険も考えられます。また、従業員の健康状態が悪くなると、病気で仕事を休まざるを得ない従業員が出てきて、人手不足に陥ります。そうなると、仕事の穴埋めをする他の従業員の負担が増えて、さらに健康状態が悪化するという悪循環が生じる恐れもあります。

ワークライフバランスが実現すれば、従業員たちはプライベートの時間を十分確保できるようになります。

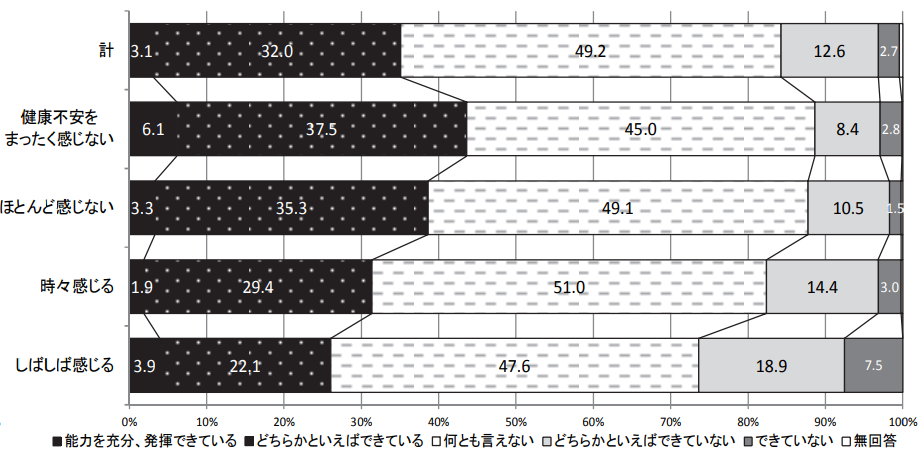

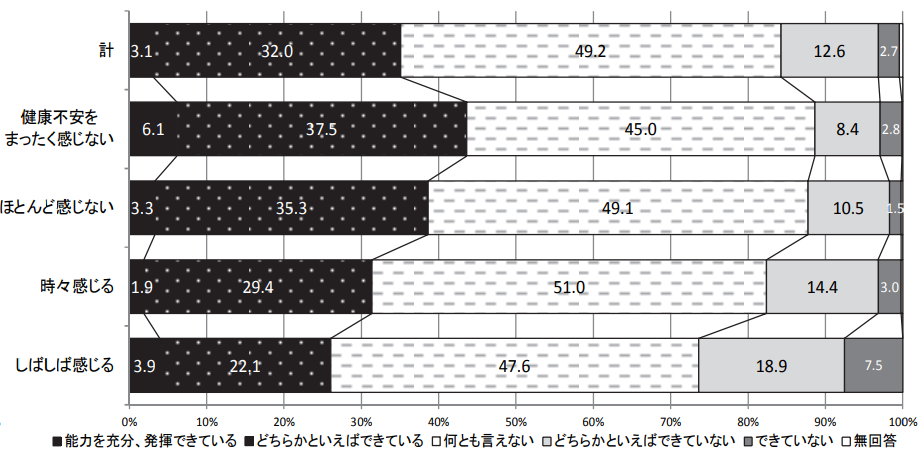

独立行政法人「労働政策研究・研修機構」の調査によれば、健康不安を抱えている人の4人に1人は、自身の能力を充分に発揮できていないと回答しています。

健康不安と能力発揮の関係

休暇日数や趣味に費やす時間の増加で心身がリフレッシュされれば、健康不安も解消される可能性が高くなるため、労働生産性の向上が期待できます。生産性向上への取り組みによって人手不足の解消やワークライフバランスを実現することで、従業員は精神的にも肉体的にも健康状態を保てる可能性が高まります。

企業イメージの向上

「ワークライフバランスに力を入れている企業=従業員を大切にする企業」というイメージが定着すると、企業の社会的な信頼度もアップします。社会的にもワークライフバランスは注目されているため、SNSで紹介されるなどして優良企業としての知名度が上がります。

また近年、企業には社会的責任(CSR)が求められています。CSRの概念には、顧客や地域社会に対する取り組みだけではなく、従業員に向けた活動も含まれます。

CSRの一環としてワークライフバランスを取り入れれば、「働きやすい会社」、「ホワイト企業」といった認知が広まり、企業イメージの向上に結びつきます。

優秀な人材の獲得・人手不足の解消

近年はワークライフバランスに力を入れている企業の人気が高く、積極的な取り組みを行う企業は、求職者によい印象を与えます。「社員を大切にする会社」、「先進的な働き方ができる会社」と認知されることで求人応募が増え、優秀な人材を獲得しやすくなります。

ワークライフバランスは求職者が職場を決める際の重要な要素のひとつでもあります。ワークライフバランスの取り組みの一つにに福利厚生がありますが、新卒者に就活時に福利厚生について確認したことがあるかを質問したアンケートでは回答者の52.3%「ある」と回答をしています。他の企業にはない独自の福利厚生サービスがあれば、求職者の関心を集められるでしょう。

昨今、若年層を中心により良い職場への転職は当たり前になっており、優秀な人材ほどその傾向が強いといわれています。また、転職にハードルが低い人材はプライベートを大事にする傾向も広く知られています。

離職率改善

今後、少子高齢化に伴う労働力不足の深刻化や、育児・介護、病気治療、自己啓発等、男女を問わず何らかの制約の下で働く人が増加するとみられ、属性に関わらず多様な社員が活躍できる組織づくりは、企業にとってますます重要になると考えられます。その際にワークライフバランスを整える取り組みは大変重要になります。

また離職のきっかけとして「心身の健康」が年々高まっており、ワークライフバランスの取り組みとして心身の健康を保つような取り組みが進むことによって、上記のような理由だけでなく健康上の理由で離職する割合を改善していくことにもつながるでしょう。

ダイバーシティ(多様性)の促進

働きがいや働きやすさを追求していく上で男性・女性、既婚・未婚といった属性にとらわれることなく、多様な働き方を実現できる環境を整備していくためにワークライフバランスへの取り組みは大変重要です。

特に女性は結婚、出産といったライフイベントに影響を受けやすい上、それぞれのライフステージで必要となる支援も多様なため、サポート体制も取りこぼしのないよう多角的に各種制度や環境の構築を進める必要があります。

従業員のワークライフバランスを充実させる取り組みを推進することで女性活躍を推進することだけでなく、すべての従業員が働きやすく、働きがいのある職場環境を構築しモチベーション高くいきいきとした就業継続ができるようになります。

従業員のメリット

一方従業員側のメリットとしては、フレキシブルな働き方の実現や自己実現、モチベーションの維持など、実際の働く制度から精神的な面までの改善が考えられます。

個人の事情に合わせた働き方の実現

時短勤務やテレワークを導入すれば、時間や場所にとらわれない多様な働き方が可能になります。個々の事情に合わせて働き方が選べるので、子育てや介護を抱える従業員や、心身の事情により出社が難しかった従業員たちなども活躍できる場が広がります。

健康的な生活習慣の実現

長時間労働や睡眠不足といった不規則な生活を続けていると、健康リスクが高まります。ワークライフバランスを見直すことで、運動やゆっくりと食事をする時間が確保できるため、健康的な生活習慣の実現につながります。

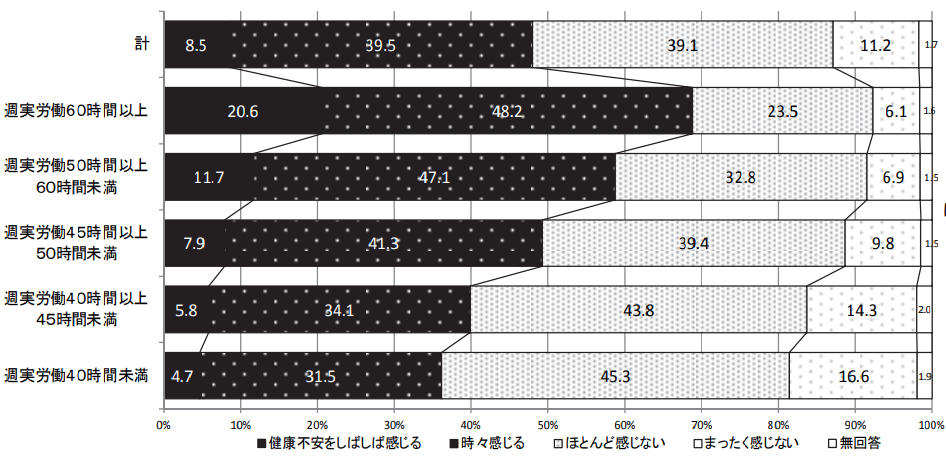

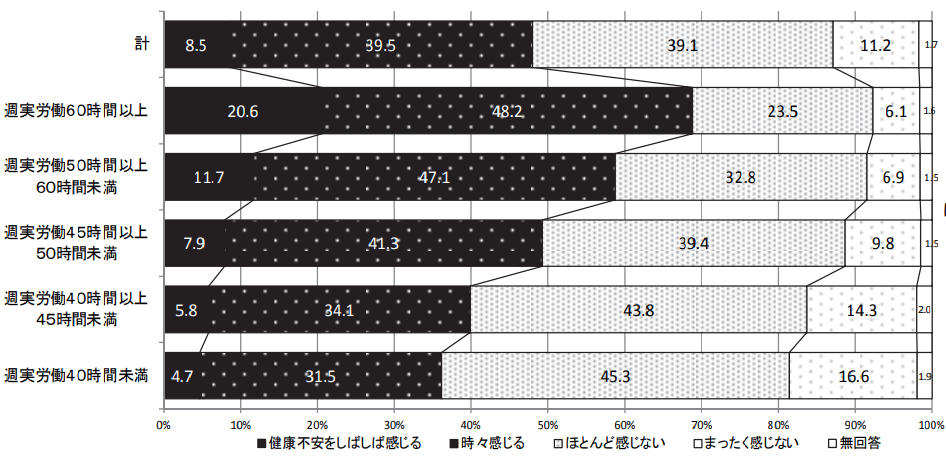

独立行政法人「労働政策研究・研修機構」の調査によれば、週実労働時間が 60 時間以上ある方は、週実労働60時間未満の人に比べ、健康不安を感じる割合が大きい傾向があります。ワークライフバランスの実現には、労働時間や生活環境の見直しがとても重要だと言えます。

週実労働時間の長さと健康不安の関係

自己実現の可能性向上

プライベートな時間が確保できれば、趣味やスキルアップ、副業にも時間を費やせるようになります。読書やセミナーに参加するなどしてスキルを磨けば、自身のキャリア形成にも役立ちます。

ワークライフバランスの取り組み事例

続いて、具体的にどんな制度を導入するかを検討する必要があります。

企業が実際に取り入れ、企業課題が解決したワークライフバランスの取り組みの事例をいくつか紹介します。

大胆な改革で労働時間を軽減|第一生命保険株式会社

第一生命保険株式会社では内勤職員の職員満足度が低下し、内訳として女性職員の満足度が低くなっていることを課題としていました。

解決策としてマタニティ休暇の導入のほか、女性が出産、育児に際して働きやすい制度をが導入しました。さらに、さらに、終業時刻目標の設定に加え年間6日間の年次有給休暇取得のをルール化などを行っています。

これにより、月間の平均残業時間が約3分の1に減少し、有給休暇の取得率も7割近くに向上しました。

参照:内閣府 社内におけるワーク・ライフ・バランス浸透・定着に向けたポイント・好事例集

独自制度で休暇取得率の向上へ|株式会社ツナグ・ソリューションズ

株式会社ツナグ・ソリューションズでは、従業員が長期的に継続して働ける環境を構築することを課題として、特別休暇制度を導入しました。

例えば大切な人の誕生日を祝うための「LOVE休暇」は、年1回の休暇に加えてプレゼント代として1万円が支給されます。他にも、チケット代上限5,000円が支給されるエンタメ休暇や、資格取得のための勉強休暇などがあります。

従業員数が増えることで特別休暇の取得率が減少していましたが、社長自ら制度活用を呼びかけ、部長会で特別休暇の取得状況の報告を行うようになり、取得率が100%まで向上しました。

参照:内閣府 社内におけるワーク・ライフ・バランス浸透・定着に向けたポイント・好事例集

学童完備で安心して働ける環境作り|大里綜合管理株式会社

大里綜合管理は従業員の子育てに伴う労働の負担を課題としてその負担を少しでも軽減させるために、福利厚生として学童保育を開始しました。

共働き世帯にとって学童の存在は大きいですが、社内にあれば、親は安心して仕事に集中できるうえに、送迎時間の短縮にもなります。さらに、地域の子どもたちも利用が可能という、地域貢献にもひと役買う福利厚生施設が利用できるのは大きなメリットです。

利益よりも、周りとのつながりを大切にすることが企業の成長につながるという理念が功を奏した例です。

参照元:千葉県 ワーク・ライフ・バランス取組事例集

業界に先駆けた活動が多くのメディア等に掲載|パシフィックコンサルタンツ株式会社

パシフィックコンサルタンツ株式会社の主要な業務は公共事業のため、毎年年度末の1~3月に業務が集中するだけでなく急な顧客からの要望への対応等も多く、長時間残業となりがちであることが以前からの課題でした。

【具体的な取り組み】

- まずはグループ単位で自主的に働き方の見直し、改善に取り組み、進捗状況の報告と成果報告を実施

- 長時間労働削減のための施策を実施している組織を社内で公募し、優れた事例を表彰

- 従来から設定されていた毎週水曜日のノー残業デーをより強化

- ファミリーデー(従業員の家族を職場に招待する日)の開催

- スタンディング会議、テレビ会議等の実施 等

業界に先駆けた活動が多くのメディア等に掲載され評価されることにより、社員の取り組みへの肯定感も高まりました。

グループ単位で行った見直しの中で効果が確認された「朝メール」「報告メール」(出社時に自分の1日の業務スケジュールを、帰社時に1日の成果や業務の状況等をグループにメールで配信し、自らの状況を共有する仕組み)は、その後多くの部門に展開されています。

また、業務改善の取り組みにより売上は増加しても残業時間は減少傾向にあり、売上を落とさずに生産性を向上させられることが実証されました。

参照元:内閣府 社内におけるワーク・ライフ・バランス浸透・定着に向けたポイント・好事例集

次世代の人材育成で組織力の維持・向上へ|白鳥製薬株式会社

白鳥製薬株式会社では、本質的に社員のことを考えるのであれば、景気に左右されない、というよりむしろ景気の悪い時ほど社員の底力が発揮されるような人材基盤を築くことが求められると考え、人材育成で組織力の維持・向上に向けて取り組みを進めてきました。

その背景として、研究職は一人前になるまである程度の年数がかかるため、女性は結婚や出産を理由に退職に至ることのないよう社員の定着や育成と絡めてワーク・ライフ・バランスに取り組むことは重要であり、男女ともに働き続けられる職場を目指してきました。

【具体的な取り組み】

- 育児休業復帰後の短時間勤務制度の利用促進

- 全社的に有給休暇を取得しやすい環境づくり

- ワークライフバランスの取り組みを経営戦略の1つとして明確に位置づけて取り組む

短時間勤務制度の利用や有休の取得促進などの取り組み効果は目に見えにくいもので、効果として現れるのに時間がかかるものの、優秀な人材の確保や育成につながっています。

参照元:千葉県 ワーク・ライフ・バランス取組事例集

社員が会社の財産として定着率向上へ|株式会社清水メガネ

株式会社清水メガネでは、。企業が長期的に存続していくためには、しっかりとした組織体制と雇用の永続性が前提であると考え、社員が気持ちよく働ける職場づくりを進めてきました。また近年では「親の介護」が社員一般の退職理由になっているため対策の必要性を感じていました。

また、若い人材の採用も積極的に行い一人前になるまで先行投資として長期的な視野を持って人材育成に努めています。

【具体的な取り組み】

- 新入社員から各種スペシャリストまでキャリアステップごとにプログラムを作成

- 就業時間の短縮化

- 最寄りの店舗への異動

- 帰宅時間を早める取り組み

- 子どもの成長過程に合わせた勤務時間の調整 等

結果的に福利厚生や職場の風土といった生活にかかわる面の充実で社員の定着率を向上し、長期的な視点で必要なところに投資をしていく必要性を実感しています。

参照元:千葉県 ワーク・ライフ・バランス取組事例集

「フリー正社員制度」による働き方を自由化|株式会社エグゼクティブ

株式会社エグゼクティブでは、勤務時間や日数にかかわらず、無期雇用の『正社員として』勤務できる「フリー正社員制度」の取り組みを行っています。

勤務時間は平日9:00~18:00の間で社員自身が設定し、給与・賞与水準、業務内容の区別はなく、週3でも、時短でも正社員です。ライフイベントに合わせて働き方を選ぶことができ1ヶ月単位で変更することも可能なので、充実したワークライフバランスを実現することが可能です。

参照元:LWBEXPO2023_A3leaflet_003_230130 (tokyo.lg.jp)

柔軟に活用できる7パターンの「時差出勤制度」を導入|株式会社インターエデュ・ドットコム

株式会社 インターエデュ・ドットコムは、日ごとに選択可能な柔軟に活用できる 7パターンの「時差出勤制度」を導入しました。以前は4パターンのシフト制を導入していましたが、”子供の送迎に間に合わない”という従業員の声を受け、8:00~11:30の30分刻みで7つのパターンから出勤時刻を選択できるようになりました。

コミュニケーション不足の対策としては、社内コミュニケーションツールを用いて当日の勤務時間を全体共有を行い、業務に支障をきたさないようにしています。

日毎の利用率は50%以上、全体使用率では約90%と高く、プライベートと仕事の両立ができるようになりました。 また社員の声が制度に反映されるため、意見を出しやすい文化が根付いた好事例です。

参照元:株式会社インターエデュ (tokyo.lg.jp)

神奈川県庁|仕組みによる長時間労働の是正

神奈川県庁は、職員の長時間労働が課題となっていました。ワークライフバランスの実現と質の高い県民サービスの提供を両立させるために業務の廃止や業務プロセスの改善に積極的に取り組んできました。

主な取り組みとしては以下のようなものがあります。

【具体的な取り組み】

- 午後9時以降の時間外勤務の原則禁止

- 「ノー残業デー」を設定

- 朝夕ミーティングの実施

- 時間外勤務の事前命令の徹底

- 勤務時間内の打合せの徹底

- 年次休暇の積極的取

- テレワークの推進

このような取り組みを行い、令和1年度に月100時間以上の時間外勤務を行っていた職員が、令和4年度には62人から19人になりました。

今後もデジタル技術の活用や、民間企業と協働・連携を行い・ 時間外勤務月100時間以上の職員ゼロを目指す取り組みを行うとのことです。

参照元:r5hatarakikata06kai.pdf (pref.kanagawa.jp)

ワークライフバランスの充実に向けた取り組み

ワークライフバランスの充実に向けて、企業と従業員がそれぞれ行える取り組みを紹介します。ワークライフバランスの実現への第一歩としてこちらを参考にしてみてください。

企業ができること

企業がワークライフバランスの充実のためにできることの一つに福利厚生の整備があります。福利厚生には主に自社で制度を作る方法と、福利厚生のアウトソーシングを利用する方法があります。それぞれのポイントを押さえておくと、自社に合った福利厚生選びに役立ちます。

自社で制度を作る

フレックスタイムや時短勤務、住宅手当などの各種手当などは、自社で作るのに適した制度です。金銭的な補助をする福利厚生は、従業員の情報から支給対象者を調べる必要もあり、自社で補助内容や支給する金額などを定めて決定するとスムーズに導入できます。

アウトソーシング(福利厚生代行サービス)を活用する

福利厚生のアウトソーシング会社を利用すると、企業に代わって福利厚生の管理・運用を代行してくれます。これまで経理や総務にかかっていた負担を軽減できます。

現在、福利厚生のサービス内容は多岐に亘るため、その全ての管理や運用を自社で行うことが難しくなっています。特にサービス内容を充実させようとすると、多方面とのやり取りや複雑な手続きに人的コストがかかりすぎてしまい、なかなか改善が進まないケースも見られます。

福利厚生代行サービスはこうした煩雑な事務作業や管理にかかる手間を削減するので、コア業務に注力でき、生産性向上にも役立つでしょう。

従業員が個人的にできること

上記のような会社の制度を有効活用するのはもちろんのこと、運動習慣や自己学習を身に着けることも充実したワークライフバランスの実現に近づく方法です。

運動は健康増進だけでなく、下記のような様々なホルモンが分泌されることによりメンタルの面でも良い効果を得られます。

- セロトニン分泌が促進され、睡眠の質が上がる

- エンドルフィンによるストレス解消効果がある

- ドーパミンの分泌によりポジティブになる

セロトニンは人間の気分を大きく左右するといわれる神経伝達物質の一つです。セロトニンの機能が低下したり分泌量が減ると、不安や鬱屈した気持ちが強くなりイライラして怒りの感情が大きくなることが知られています。

ストレスに対して効能のあるセロトニン分泌を運動等によって促すことで、精神の安定や安心感や平常心を得ることにつながり、充実したワークライフバランスの実現に寄与します。

ワークライフバランスの導入ステップ

では、実際に充実したワークライフバランスを実現するためにはどのようなステップを踏めばよいのでしょうか。ここでは取り組みを成功させるためのポイントを紹介します。

現状のワークライフバランスを把握する

まずはアンケートやサーベイ等で現状の把握を行います。調査する際には調査目的を明確にし、回答させる内容を複雑にし過ぎないことが大切です。また明確にした目的を、社内に周知するようにしましょう。

従業員の貴重な時間を割いて行う調査のため、従業員の回答率を上げるためにも何のために協力してもらうのか調査の目的をしっかり決める必要があります。「従業員がどのような項目を重要視しているのか」といった価値観まで探るようにすると、具体的な対策方法を検討しやすくなります。

課題を洗い出す

調査結果を実施したら分析を行い、改善策を打ち出して実行していく準備をします。

例えばワークライフバランスが崩れる要因に、業務負担が特定の従業員に偏っているという結果が出た場合、原因が管理職のマネジメントにあるのか、業務内容そのものに起因するのかをしっかりと見極める必要があります。

制度や体制を構築する

課題解決のための制度や体制の構築は、調査を実施する人事・労務担当者のみでは行えません。会社全体を巻き込んだ取り組み、かつ、効果的なものとするためには、社長など経営層に問題認識を持たせた上で解決のための施策を検討できるとよいでしょう。

課題によって打つべき対策や施策は異なりますが、一般的なものとしては「研修・セミナーの実施」「人事評価制度と運用方法の見直し」「プロジェクトチームの発足」などが考えられます。

効果を測定し、改善を図る

取り組みの導入後も従業員のライフスタイルや価値観は移り変わります。そのため、定期的に今のニーズにマッチしているかをチェックし、必要に応じてプランを見直しましょう。

サービスの利用率や取り組みに対する満足度が高い場合は問題ないでしょう。しかし、低い場合は再度ヒアリングを行うなどしてニーズをブラッシュアップすることが重要です。

より良い制度にするための改善策を講じ続けることで、従業員のワークライフバランスの向上を図れます。

取り組みを成功させるためのポイント

ワークライフバランスの実現に向けて注意したいポイントと、高い評価を受けている企業の事例をいくつか紹介します。

社内でワークライフバランスの実現の必要性を浸透させる

ワークライフバランスの取り組みをはじめるにあたり、経営トップ自身が「経営戦略」と関連付け取り組みの意義や決意、取り組みに対する目標を明確に発信することが大切です。その理由としては、従業員にとって慣れ親しんだ「これまでのやり方」に改善を求められることになるため、取り組みに非協力的な従業員がいることも想定されるからです。

いくら企業側がワークライフバランスを推進しても、従業員の理解が得られなければ、浸透は難しいでしょう。「長時間働いている人が偉い」、「有給の取得に罪悪感を感じる」といった古い考えを改め、ネガティブな感情を取り除くことが大切です。

繰り返し何度でも、全従業員にしっかりと伝え、同じ想いが共有されるまで発信し続けることが求められます。経営トップが自ら伝え、「会社として真剣に取り組んでいる」ことを示すことが重要です。

障がい者福祉事業を営む「社会福祉法人あいのわ福祉会」では、従業員の理解を高めるために、「ワーク・ライフ・バランス応援ガイドブック」を作成して配布し、理念や制度を浸透させています。

自分の裁量で働き方や環境をマネジメントできる体制をつくる

企業が思うワークライフバランスの形に従業員をあてはめるのではなく、従業員一人ひとりのニーズや裁量に合わせて働ける環境づくりも大切です。

従業員一人ひとりが主体的に取り組むようになって初めて、残業時間の削減や年次有給休暇等の取得が効果的に進みます。例えば残業時間の削減については、削減できる仕事はないか、いかにして業務を効率的に行うか、無駄な時間の過ごし方をしていないか等の観点から、従業員一人ひとりが自分の業務を見直して効率化の方法を考えることが重要です。

WEBサイトを運営している「アクトインディ株式会社」は、コアタイムなしのフレックスタイム制やテレワークを導入し、従業員のライフスタイルに合わせて柔軟に対応できる働き方を支援しています。

社内では「おたがいさま」、「おかげさま」の気持ちを大切にし、共有することを目標に掲げており、制度が円滑に機能するように努めています。

本来の目的を意識して制度を整備する

働き方を見直すことで残業時間が減り、従業員の給料が下がってしまうケースもあるため、残業によって金銭的なメリットを得ていた従業員は、ワークライフバランスの促進にネガティブな印象を持つ可能性もあります。

単純に残業時間を減らすだけではなく、本来の業務に注力し生産性を高めることで、従業員の給与を維持できるような制度づくりが必要です。

「一般財団法人損保ジャパン日本興亜スマイルキッズ」では、多忙な保育業界でありながら、従業員の月の平均残業時間を5時間程度にとどめることに成功しています。

例えば、「園内の装飾など、人手がかかることは極力時間をかけない」といったように、保育以外の周辺業務の効率化と、隙間時間を活用しながら、本来の業務である保育に注力できる環境を整えています。

「RIZAP 健康経営スタートガイド」を無料で公開

人手不足等の人事課題を解決する手段や健康経営に関する課題、従業員の運動不足、健康リスクに関するお悩み、ご要望はございませんか?様々な課題を解決する手段として、近年健康経営が注目を集めています。

健康経営を推進するために、お役立ち資料「RIZAP 健康経営スタートガイド」をお届けします。

健康経営に取り組むメリットなどを記載した全50ページ超えの保存版です。また健康経営に取り組む際にご活用いただけるRIZAP法人向けプログラムもご提案しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)