社内コミュニケーションとは

社内コミュニケーションとは、同僚同士、上司と部下などの基本的な関係から、部署間を越えた社内関係のコミュニケーションまで広く指します。日々の業務や会議などを通じてのやり取りのほか、ちょっとした雑談や業務外での集まりなども含まれます。

エンゲイジメント向上へ RIZAPウェルネスプログラム

近年、人手不足や離職率の増加、メンタルヘルス不調への課題などから、従業員エンゲイジメントを高めることの重要性が増しています。従業員のエンゲイジメントを高める方法について、どのように取り組もうか検討しているご担当者様も多いのではないでしょうか?

そこで従業員のエンゲイジメントを向上する取り組みとして、法人向け「RIZAPウェルネスプログラム エンゲイジメント向上へ」をお届けします。

RIZAPウェルネスプログラムはRIZAPメソッドに基づく座学とトレーニングを組み合わせた各種プログラムで、健康増進や社内コミュニケーション活性化、リフレッシュを促し、組織力の向上、ひいては企業価値向上を目指します。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

社内コミュニケーションが希薄になることで起こる問題

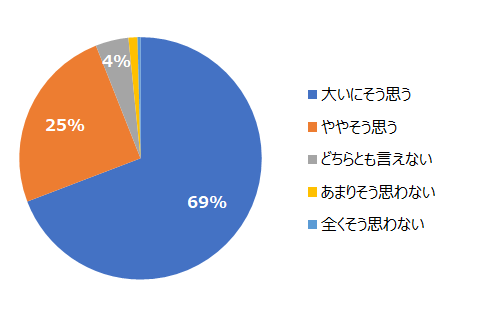

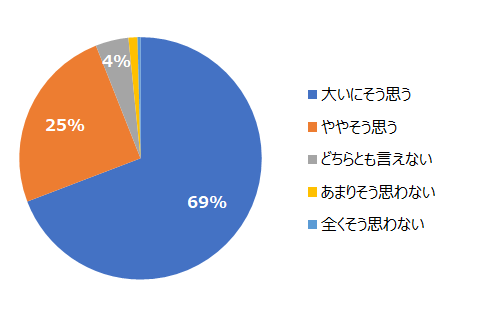

HR総研が2021年3月に発表した「社内コミュニケーションによるアンケート」では、従業員の約7割がコミュニケーション不足が業務の障害であると感じている結果となっています。ここでは、コミュニケーションが不足するとどのような問題が発生するのかを紹介します。

社員間のコミュニケーション不足は業務の障害になると思うか

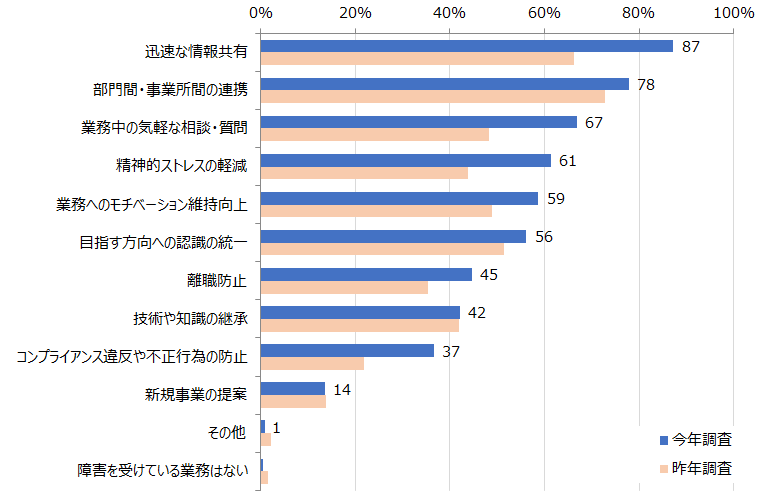

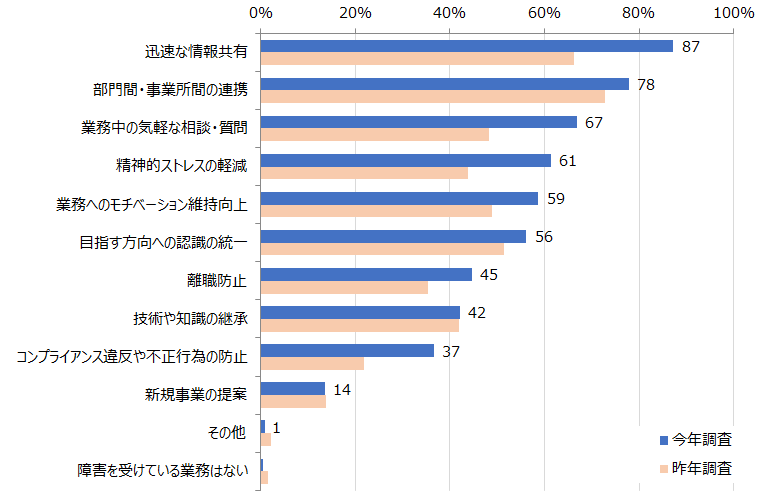

社内コミュニケーション不足による業務障害の内容

情報共有が滞る

コミュニケーション不足は情報共有が滞ることがあり、それによって業務中のミスを引き起こすリスクを増加させる可能性があります。例えば、社内でのコミュニケーションが足りず、取引先にメールの誤送信をしてしまうなどの危険性があります。インターネットが発達した現代社会では、こうした社内の現状が外部に広まることもあり、コミュニケーション不足の対策は企業の未来を左右することもあり得るでしょう。

特に、近年はリモートワークを行う企業も増えています。ワークライフバランスの視点から見れば、このような働き方はメリットがありますが社内コミュニケーションにおいては情報共有が滞らないような対策をしましょう。

部門間の連携が滞る

お互いの役割を理解していなかったり、プロジェクトの進捗状況を把握していないなど、部門間で認識のズレが生じ、本来は不要だった業務やコストが発生する可能性もあります。それだけでなく、部門間の対立に発展すれば会社の業績にも関わってくるでしょう。お互いの業務が違うからこそ、思いやりや理解をする気持ちを持って積極的にコミュニケーションを取る必要があります。

業務中に気軽な相談や質問ができなくなる

社内コミュニケーションが希薄な職場では、相談や質問ができないということもあります。特に新入社員は新しい組織に適応していきながら仕事をスムーズに行えるようになる必要があるため、このような環境では業務を覚えることに支障がでるでしょう。

成長を感じられない職場では、モチベーションが上がらずに転職を視野に入れることが多くなります。コミュニケーションが容易な環境を整備することは従業員に成長の実感を感じさせるとともに、生産性高く仕事を進めていくうえで大変重要です。

成長の実感できる企業の姿勢を通じて離職率を効果的に下げていくことにつながります。

精神的ストレスが増加する

上記グラフの結果より、コミュニケーション不足により、「精神的ストレス」の数値も2020年の結果に比べて大きく伸びているのも看過できない現状です。

「ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の問題を幅広く含むもの」これはすなわち、疾患ほど重度ではなくても、悩みや不安を抱えた状態も指すため、私たちの日常生活でとても身近にある状態も「メンタルヘルスの不調」に該当します。

従業員のメンタルヘルスは、組織全体の活力や生産性に影響を与えます。働く中で、誰しも、不安を抱えたり、何かが気になって業務が手に付かなくなるなどの経験はあるでしょう。そうしたメンタル不調は脳の機能低下をもたらし、集中力や判断力を鈍らせます。その状況が深刻化すると生産性が下がっていくというメカニズムです。

そしてメンタル不調者が増えるとどうでしょう?

不調を訴える人の数が増えれば、それだけ組織にインパクトを及ぼすものとなり、部署、事業部、企業全体の生産性の低下を招き、業績不振にも繋がっていきます。

またソフト面においても、一緒に働いている身近な仲間が2人、3人とメンタル不調によって業務効率が下がったり、体調不良になっていくと、不穏な空気感がひろがります。そして不調ではない従業員に対しても、不安感をもたらしたり、モチベーション低下を招くことがあります。

このように、メンタル不調は組織へ悪影響をもたらすため、コミュニケーションの不足にストレスの増加は野放しにせず対策をする必要があります。

関連記事:メンタルヘルスとは?職場のメンタル不調の予防と対応策

モチベーションが低下する

従業員のモチベーションを大きく左右するのが、管理職のモチベーションマネジメント能力です。モチベーションマネジメントとは、従業員が高い意欲を持って業務に取り組めるように動機づけをし、サポートするマネジメントのことです。実施するためには従業員間での活発なコミュニケーションが欠かせません。

コミュニケーションが不足した状態だと、個人のモチベーションの維持が難しく、従業員の能力や生産性向上の促進には限界があると考えられます。

実際に、レッドフォックス株式会社の「若者の組織への意識に関する調査」によると、若手社員のモチベーションが変化した理由は1位「業務内容」に次いで、「上司との関係」が2位にあげられています。

管理職はモチベーションマネジメントを通して部下とのコミュニケーションを図り、モチベーションが低くならないよう努める必要があります。

社内コミュニケーションを活性化させる効果

社内コミュニケーションを活性化させることは、従業員にとって快適な職場環境を育むことにつながります。効果としては以下のようなものが挙げられます。

- 情報共有が円滑になる

- 部門間の連携が円滑になる

- 業務中に気軽な相談や質問ができるようになる

- 精神的ストレスが低下する

- モチベーションが向上する

日々の雑談から仕事のアイデアを得ることもあります。従業員同士のやり取りがスムーズであれば、ミスが生じたときにもすぐに報告が行われ、大事になる前に対応することもできるでしょう。同僚や上司との良好な関係は、従業員のストレスを減らし、離職率の低下にも繋がります。離職率が高い企業の特徴として挙げられるのが人間関係の不満です。離職率が低く、従業員の満足度が高い企業はビジネス誌や就活者向けサイトでも注目されています。そのため、社内コミュニケーションの活性化をはかることで、既存の従業員のモチベーションの向上だけでなく、企業ブランドの向上や今後の採用活動にもメリットがあります。

自社のコミュニケーション活性化度や課題を確認する方法

まずは自社の社内コミュニケーションの活性化度や課題を確認することで施策を検討することができます。具体的な方法をいくつかご紹介します。

|

方法

|

代表的な実施のメリット・効果

|

| 心理的安全性の確認 |

エドモンドソン教授の「7つの質問」を使用し、対人関係の不安がなく仕事に挑戦ができる状態かを測定できる |

| ストレスチェック |

ストレスチェック調査票に回答してもらい、結果から従業員のストレス軽減と良好な職場環境を構築できる |

| パルスサーベイ |

質問票を自社で作成もしくは外注し、コミュニケーションの活性度を測れる |

| 職場の強みチェックリスト |

「作業レベル」「部署レベル」「事業場レベル」のそれぞれの分野でどの程度充実しているのかを知ることができる |

心理的安全性の確認方法

心理的安全性とは、自分がミスをしても非難されることがないという信頼をチームが築いており、対人関係の不安がなく仕事に挑戦ができる状態を指します。この度合いが低いと、いくらコミュニケーションを活性化させる施策を実施しても、なかなか活性化しない可能性が高いです。

心理的安全性の確認方法としては、エドモンドソン教授の「7つの質問」が有名です。

しかし、「心理的安全性のつくりかた」著者である石井遼介氏によると、日本のチームの心理的安全性について調査をしたところ、前述のエドモンドソン教授の7つの質問で心理的安全性を計測する質問をそのまま日本で適用すると、幾つかの問題が生じたといいます。理由として、日本と米国では、文化や社会構成面による多様性の前提が大きく異なる点などが挙げられています。そこで、石井遼介氏は慶應義塾大学システムデザイン・マネジメント研究科の前野隆司教授と共に、日本のチームの心理的安全性を測定するための設問(尺度)を開発しました。「話しやすさ」「話しやすさ」「助け合い」「挑戦」の4つの因子であり、これらがある時に心理的安全性が感じられるという設問(尺度)を見出しました。

関連記事:心理的安全性とは?4つの因子、メリット、測り方、作り方

「話しやすさ」の設問

4つの因子の中で最も重要であり、かつ、この心理的安全性の土台となる要素が、この「話しやすさ」という因子です。

これは、組織の全員が「何を言っても大丈夫だ」という話しやすさが担保されている状態を指します。

話しやすさを計測する具体的な設問(尺度)は下記の通りです。

・みんなが、同じ方向を向いて「これだ!」となっている時、それでも反対意見があれば、それをシェアすることができるか?

・「問題」や「リスク」に気づいた瞬間・感じた時に声をあげられるチームか?

・知らないことや、わからないことがある時、それをフラットに尋ねられるか?

※引用 石井遼介(2020年)『心理的安全性のつくりかた』P51

つまり下記のように解釈できます。

「話しやすさ」が担保された組織では、立場や経験に関わらず、また内容の良し悪しに関わらず、報連相のコミュニケーションが活発にされ、その周辺の情報も盛んに飛び交います。

例えば、「私は違う意見を持っています」という反論も、「素朴な質問なのですが」という不明点の質問も、また「リスクに気付きました」というリスク共有も、話しやすい土壌の上に成り立つということです。

石井遼介氏も、下記のような組織が話しやすさ因子が高いと解説しています。

報告がネガティブなものであっても、隠し事なく「事実は事実として上がってくる」ようなチームです。ディスカッションの際、メンバー自身から見えている景色やその意見を、率直にフィードバックしてもらえるようなチームは、話しやすさ因子が高いといえるでしょう。

※引用 石井遼介(2020年)『心理的安全性のつくりかた』P51

「助け合い」の設問

通常業務やルーティンではないトラブルの際には、迅速かつ確実に対処・対応する必要があります。この「助け合い」の因子は、そういった通常より高いアウトプットを目指すときに重要な因子です。

助け合いの因子を計測する具体的な設問(尺度)の例は以下の通りです。

・問題が起きた時、人を責めるのではなく、建設的に解決策を考える雰囲気があるか?

・チームリーダーやメンバーは、いつでも相談にのってくれるか?

・このチームは減点主義ではなく、加点主義か?

※引用 石井遼介(2020年)『心理的安全性のつくりかた』P52

これらの質問例から読み取れるように、助け合い因子が確保されている組織では、業務で行き詰まったりトラブルが起きた際に、素早く情報を共有して相談し、支援や協力を求めることができます。

また、犯人さがしをしたり、人を責めたりしないという点も重要です。こういった共通認識があるからこそ、有事の際の情報の共有や相談、相互支援が円滑に行われるのです。

石井遼介氏は助け合い因子について次のように解説しています。

プロジェクトをタスクに分割し、個々人が一つ一つのタスクをこなし、こなされたタスクを積み上げればプロジェクトが完遂される、という仕事の仕方ではありません。よい相互作用ができるチームかどうか、というのがこの「助け合い」因子なのです。

「自分の責任範囲を、一人で何とかする」のとは、正反対の姿勢です。

※引用 石井遼介(2020年)『心理的安全性のつくりかた』P52

「挑戦」の設問

「挑戦」の因子が担保されているチームでは、何が正解か分からない時であっても模索しながら試して、機会をつかんでいくことができます。冗談のようなアイデアや仮説も歓迎され、論理的な正解を越えたジャンプを試してみることができる状態です。

挑戦の因子を計測する具体的な設問(尺度)の例としては、以下が挙げられます。

・このチームでは、チャレンジ・挑戦することが損ではなく、得なことだと思えるか?

・前例や実績がないものでも、取り入れることができるか?

・多少非現実的でも、面白いアイデアを思いついたら、チームに共有してみよう、やってみようと思えるか?

※引用 石井遼介(2020年)『心理的安全性のつくりかた』P53

挑戦は言い換えると、探りながらでもやってみるといった模索と試行錯誤のプロセスです。新しいアイデアが奨励され、柔軟に取り入れられるようなチームであれば、「試しにやってみよう」という前向きなアクションを取りやすくなります。

時には突出したアイデアによる飛躍が生じるようなこともあり、挑戦因子はそういったプロセスを楽しめるチーム状態を言います。

石井遼介氏は助け合い因子について次のように解説しています。

何かを試してみるための、裁量や自由度をできるだけ高く保ったり、失敗をあげつらうのではなく、試行錯誤からの学びと改善へと集中することが重要です。

それは人々がアイデアを思いつき、深め、発表し、フィードバックを得て、共創することのブレーキとなるような環境を外していくことです。心理的安全性があれば、仮説検証や模索し学習するためのプロセスを楽しめます。

「とりあえずやってみよう」だけではなく、やってみたことを、ふりかえり(リフレクション)、改善や撤退の判断につなげることまでを1セットとして「(3)挑戦」に取り組んでみるといいでしょう。

※引用 石井遼介(2020年)「心理的安全性のつくりかた」P54

「新奇歓迎」の設問

「新奇歓迎」は、多様な観点から社会や業界の変化を捉えて対応する際に重要な因子です。「新奇」という字に象徴される通り、新しさや奇抜性を歓迎するという意味が読み取れます。

多様性と包摂(ダイバーシティ&インクルージョン)、そして所属意識(DIB: Diversity Inclusion and Belonging)と深く関わりのあるキーワードです。

この因子は、自分にないさまざまな才能や強みをもった人材を受け入れることができるチームの状態を指します。

新奇歓迎の因子を計測する具体的な設問(尺度)の例としては、以下が挙げられます。

・役割に応じて、強みや個性を発揮することを歓迎されていると感じるか?

・常識に囚われず、さまざまな視点やものの観方を持ち込むことが歓迎されるか?

・目立つことも、このチームではリスクではないと思えるか?

※引用 石井遼介(2020年)『心理的安全性のつくりかた』P55

チーム全員の才能や強みを活かすことができる状態であれば、過去の常識から解放されて、一人ひとりの才能に応じた適材適所が図られます。これによってチームとしての可能性を最大化させることができます。

石井遼介氏は助け合い因子について次のように解説しています。

人間を同質な集団として歯車や道具のように扱い、一律に扱うことは、マネジメントをする側の手間を減らします。しかし、このVUCAの時代にチームとして競争力を持つには同質性を前提としたマネジメントでは、もはや足りないでしょう。

マネジメントの手間も引き受け、多様性を生かした個々の才能を掛け算しながら、組織のビジョンや、チームが大切にしたい方向へ向けて推進していくのが、この「新奇歓迎」因子なのです。

※引用 石井遼介(2020年)『心理的安全性のつくりかた』P55

アンケートの方法

ストレスチェックやパルスサーベイで定期的にコミュニケーション状況を確認できます。コミュニケーションがうまくいっていない場合、情報伝達に支障が出たり、信頼関係の構築が難しかったりすることで、従業員へのストレスが高まります。そのため、ストレスチェックはコミュニケーション活性度を可視化でき、従業員のストレス軽減と良好な職場環境構築に役立ちます。

関連記事:ストレスチェック制度は義務?目的や実施方法を解説

パルスサーベイでは従業員の心の状態を定点観測できます。たとえば「上司や周りは自分を一人の人間として配慮してくれているか」、「チーム内の人間関係は良好か」といった質問を定期的に行うことでコミュニケーションの活性度を測れ、何か問題があった場合でも早い段階で対応策を講じられます。

職場の強みチェックリストでは「作業レベル」「部署レベル」「事業場レベル」ごとにチェック項目があり、それぞれがどの程度充実しているのかを知ることができ、社内の活性化と生産性アップの施策検討に役立ちます。

参照:労働安全衛生総合研究事業「労働生産性の向上に寄与する健康増進手法の開発に関する研究」

社内コミュニケーションを活性化させる取り組み・アイデア

職場の社内コミュニケーションの活性化度を確認したあとは、現状に合わせて活性化させていく必要があります。ここでは活性化させるための取り組みやアイデアをご紹介します。

社内報

社内報で従業員のことを紹介する取り組みでは、普段接点のない従業員のことを知るきっかけとなり、その後のコミュニケーションでの話題作りにもなります。媒体は従業員の働き方やニーズによって紙かWEBを使い分けると良いでしょう。紙媒体の社内報は印刷や配送の必要があり、コストはかかるものの長文の記事に向いていたり、自宅に届いた社内報を従業員の家族にも共有できるので会社の状況を知ってもらうには適しています。

一方、WEB媒体の社内報はコストが掛からず迅速に周知することができます。

社内SNS

部署や役職を越え、自由にやり取りができる社内SNSを作成するのも、従業員同士が知り合うひとつのきっかけになります。SNSは今や若者だけではなく、老若男女問わず日常的に使用している人も多いのではないでしょうか。このようなツールを使ってのメッセージはメールよりも気軽に送りやすく、スタンプやいいね機能などがある場合は、より感情を込めてコミュニケーションを取ることができるでしょう。

おすすめのツール

仮想(バーチャル)オフィス

以前は周囲の人と挨拶をし気軽に相談や質問ができていたが、リモートワークを導入したことで、こういったコミュニケーションがなくなってしまった場合もあるでしょう。現在ではオンライン上の仮想(バーチャル)オフィスを活用し、リモートワークをしながらオフィスにいるような環境を作りだすことも可能です。

仮想(バーチャル)オフィス内で誰が出勤しているかも一目で分かるので、業務の共有もスムーズに行えるでしょう。

おすすめのツール

1on1ミーティング

上司と部下とのあいだで、普段の業務内ではなかなかコミュニケーションの機会を作れない場合は1on1ミーティングが有効です。リモートでのミーティング機会を設ける企業も増えています。業務中には話せないようなことも、1対1の場では話しやすくなります。定期的な機会を設け、継続していくことができるようにするには、計画性が重要です。

フリーアドレス制

社内で利用するデスクを固定せず、毎日変動するフリーアドレス制にすることで、さまざまな人同士が交流できます。普段接しない人と会話をするきっかけができ、仕事に繋がるアイデアを得られたり、モチベーションアップできたりするでしょう。

しかしながら、仕事に集中するためのパーソナルスペースの確保も必要です。座席の間に観葉植物やパーテンションを置いたり、向かい合わせに座席をまっすぐ並べるのではなく十字などの形に座席を配置したりするなど、レイアウトを工夫しましょう。

リフレッシュスペースやミーティングスペースの確保

毎日同じオフィスにいて、同じメンバーと顔を合わせるだけでは、社内コミュニケーションは広がりません。全従業員が使えるリフレッシュスペースやミーティングスペースを確保すると、自然と他部署の従業員と顔を合わせる機会が増えるでしょう。また、フリードリンクやコーヒーメーカーなどを設置するとよりコミュニケーションの活性化に寄与するでしょう。

社員イベント

社員旅行や交流会など、業務に関わらない環境でのコミュニケーションの場を設けることで、普段の業務でもコミュニケーションが活発になることが期待できるでしょう。一方、業務時間外の集まりは、家庭事情等で参加が難しい場合もあります。ランチ会や朝会・夕会など、出勤時間に合わせて交流ができる場を設けてもいいかもしれません。時間は限られますが、業務から離れた環境で、普段話せないことを話したり、お互いを知ったりするのも有意義です。

社員食堂

ある研究によると、共食(誰かと一緒に食事をする)する回数が多い人はストレスが少ない人が多いことが報告されています。人は食事をしながら会話をしている時はリラックスしています。こういったコミュニケーションが図れる場を整備することは、従業員の健康支援だけでなくメンタルヘルス対策やコミュニケーションの活性化にも寄与します。

健康セミナー

業務に関わらない共通テーマとして「健康」は企業がアプローチしやすいものになります。

健康セミナーは全従業員を対象にしたポピュレーションアプローチの取り組みとなり、年齢や業種、役職などの垣根を超えた施策になります。従業員の家族や、取引先の顧客を巻き込んだ施策を実施することも可能になります。

実施する内容に従業員同士が積極的にコミュニケーションを取れる機会を設けることで、コミュニケーションも活性化され、組織内外で様々な形で関係を構築することができます。

健康をテーマに、チームで目標に向かって取り組むことで、良好な職場環境の構築につながり、最終的に組織の生産性向上にもつながることが期待されます。

【無料ダウンロード資料】

エンゲイジメントが向上する健康施策とは?

健康プログラムは従業員エンゲイジメント向上につながります。

仕事で忙しい従業員が継続的にプログラムに参加するためには、「興味」「楽しさ」「モチベーション」が欠かせません。

■ 社内コミュニケーションを活性化させたい

■ 離職率を低下させたい

■ 健康経営を推進したい

そんなお悩みをお持ちのご担当者様はぜひご覧ください。

資料ダウンロードはこちら

他社の成功事例

社内コミュニケーションには、上記のように様々な取り組みで活性化を促すことが可能です。ここでは社内のコミュニケーションが活性化した事例をご紹介します。

健康増進月間で運動不足解消と社内コミュニケーション活性化を実現 │ NTTテクノクロス株式会社様の事例

運動不足の解消と同時に、テレワークにより従業員同士もなかなか会えない時期だからこそコミュニケーションの促進を目的に「健康増進月間」を企画しました。

LIVE形式のRIZAP健康セミナーを含め、延べ200名以上が参加し、想定以上の盛り上がりとなりました。

『健康増進月間』ではオフィスに出社している従業員は会議室から参加し、テレワークのためオンラインで参加している従業員とともにセミナーを視聴したり、5minトレーニング動画をみるなどしてイベント形式でトレーニングを行う企画を複数回立てて実施しています。

健康セミナーや5minトレーニングに参加した人も、参加できなかった人もRIZAPの共通話題で盛り上がり、社内コミュニケーションの活性化に繋がりました。

コミュニケーションを深めるユニークなチーム制を導入|株式会社トレンディ茨城

運送業を中心とした事業を営む株式会社トレンディ茨城では、従業員同士のコミュニケーション不足や情報共有が十分に行えていないことが課題でした。

そこで、従業員間の情報共有をしやすくするために、「ひと」「くるま」「もの」などと業務目的に応じた4人程度のチーム制を採用し、各チームにリーダーを配置をしました。これにより、従業員同士の横の繋がりが強くなり、チーム内でのコミュニケーションが活発化し、情報共有がしやすくなったと共に、風通しの良い職場の雰囲気もできたと実感しています。また、ジョブローテーションの採用や健康面への配慮などの従業員が働きやすい環境を整備し、離職率の低下や平均勤続年数の伸長も改善されました。年次有給休暇取得率も2017年の16%から2019年の80%へと大幅に向上しています。

参照:厚生労働省 わたしの会社の働き方改革取り組み事例集

社員食堂の設置で健康増進とコミュニケーションか活性化|アンシン建設工業株式会社

愛知県豊田市で建設業を営むアイシン建設工業株式会社では、働きやすい職場作りの一環として、調理師を雇い社員食堂を設置しました。外まわりの営業担当者や現場の職人も、お昼には会社に戻って社員食堂を利用するようになり、食堂での従業員同士の交流が活発になりました。

また以前は各従業員が近くのコンビニエンスストアで昼食を購入するために行列を作っていましたが、社員食堂で健康的な食事ができるようになり、健康増進も実現しました。

参照:豊田市 働きやすい職場事例集

社内コミュニケーション活性化の注意点

ここまで社内コミュニケーションの重要性を説明しましたが、注意しなければならない点があります。社内コミュニケーションを活発化させる取り組みを成功させるために、以下のポイントを参考にしてください。

過度な取り組みはハラスメントに該当する可能性がある

社内コミュニケーションが活発化することで、様々なメリットが期待できますが、他人と必要以上にコミュニケーションを取ることを苦手とする人もいます。そのような人に会話やコミュニケーションを取る場に参加することを強制すると「コミュニケーションハラスメント」に該当する可能性があります。

せっかくの円滑な業務推進や人間関係の構築のための取り組みも、メンタルヘルスの不調や離職につながる可能性があります。

コミュニケーションを取ることが苦手そうな従業員がいる場合は、信頼関係を築くためにもプライベートに関わる話題は避けるなどの配慮をし、相手の反応を見ながらコミュニケーションを取ると良いでしょう。

心理的安全性が低いと効果が出にくい

心理的安全性とは、職場などの組織やチームの中で意見や質問、違和感の指摘が、いつでも誰でも気兼ねなく発言できる状態のことです。心理的安全性の高いチームのメンバーは、他のメンバーに対してリスク(無知、無能、ネガティブ、邪魔だと思われる可能性のある行動)を取ることに不安を感じていません。しかし、心理的安全性が低い人は4つの不安(無知だと思われる・無能だと思われる・邪魔をしていると思われる・ネガティブだと思われる)を持っていると言われています。

つまり、「心理的安全性」がなければ、いくらコミュニケーションの機会を設けても従業員は本音で交流することはできません。

取り組みの効果を最大限にするために、上司やリーダーとなる従業員が1on1ミーティング等で従業員一人ひとりの意見を聞く機会を設けると良いでしょう。メンバー全体の中では、発言しにくいことも上司やリーダーとの 2 人だけの場では話しやすく、話しを聞いてもらえることで信頼関係の構築ができます。

信頼できる上司やリーダーの下ではチーム全体のコミュニケーションも活性になっていくでしょう。

制度や評価方法自体の改善が必要なこともある

個人の成果や業績に基づいて評価すると、「頑張った分だけ評価してもらえる」というメリットがある反面、「ミスができない」や「Aさんに負けた」、「同期と差ができてしまう」といった不安を植え付けることもあり、心理的安全性の面ではマイナスに働くケースもあります。

また場合によっては、個人間ではなくチームや部門間でそれが起こるケースもあるでしょう。思い切りを要しますが、制度や組織編成の見直しをすることも社内コミュニケーションの活性化に有効な手段です。

まとめ

社内コミュニケーションを活性化する取り組みは、すぐにできるものから時間を掛けて準備が必要なものまでさまざまです。定期的に現状の活性化度を測りつつ、従業員や社内環境に合わせて、活性化を図る方法を適切に選んでいくことが大切です。

RIZAPウェルネスプログラム資料「エンゲイジメント向上へ」を無料公開

近年、人手不足や離職率の増加、メンタルヘルス不調への課題などから、従業員エンゲイジメントを高めることの重要性が増しています。従業員のエンゲイジメントを高める方法について、どのように取り組もうか検討しているご担当者様も多いのではないでしょうか?

そこで従業員のエンゲイジメントを向上する取り組みとして、法人向け「RIZAPウェルネスプログラム エンゲイジメント向上へ」をお届けします。

RIZAPウェルネスプログラムはRIZAPメソッドに基づく座学とトレーニングを組み合わせた各種プログラムで、健康増進や社内コミュニケーション活性化、リフレッシュを促し、組織力の向上、ひいては企業価値向上を目指します。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)