ストレスチェック制度とは

ストレスチェックとは、従業員のストレス状態を調べるための簡易的な検査のことです。ストレスチェックは基本的にセルフチェック方式で行われ、従業員は選択式の調査票を通して、自身のストレス状態を回答していきます。

労働者の心身の安全と健康を守るためには、肉体面だけでなく精神面へのフォローも欠かせません。ストレスチェックの定期的な実施は、そうした問題への気づきとして重要なのです。

制度が義務化された背景と目的

平成21年度以降、精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最高を更新するなど増加していきました。

- 平成21年度: 234

- 平成22年度: 308

- 平成23年度: 325

- 平成24年度: 475

世の中の急速な変化に伴う仕事量や質の変化、長時間労働、過重な責任によるストレス、さらにはパワーハラスメントやいじめ、セクシャルハラスメント、悲惨な事故や災害の体験などが主な理由です。

このような背景から労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)が平成26年6月25日に公布され、平成27年12月以降、一定規模以上の事業場で ストレスチェック制度の実施が義務づけられました。

国はストレスチェックを行う医師、保健師等に対する研修の充実・強化、労働者に対する相談・情報提供体制の整備に努めるとしています。

メンタルヘルスケアは、一次予防、二次予防、三次予防に区分されます。

①一次予防

メンタルヘルス不調になることを未然に防止する

②二次予防

メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対応を行う

③三次予防

メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援する

ストレスチェックは、上記のうち一次予防である「メンタルヘルス不調となることを未然に防止する」ことを目的としています。つまり、従業員が自分の現在の精神状態を見直し、メンタルヘルスの不調の発見や改善にいち早く取り組めるようにすることにその本質的な目的と意義があるのです。

メンタルヘルスの一次予防としてこのストレスチェックだけでなく、従業員が自分で行うストレス緩和ケアのほか、業務環境の改善がこの段階に含まれます。

制度を実施すべき対象企業

ストレスチェックは「労働安全衛生法」が改正されて、常時50人以上の従業員がいる事業所において、2015 年12月から毎年1回、この検査を全ての従業員に対して実施することが義務付けられました。ただし、ストレスチェックを実施しないことによる罰則は規定されていません。

また、契約期間が1年未満の従業員や労働時間が通常の従業員の所定労働時間の4分の3未満の短時間勤務の従業員は義務の対象外です。

とはいえ、労働安全衛生法では、ストレスチェックの実施状況について年に1回労働基準監督署に報告することが義務づけられています。たとえ実施しなかった場合でも、この報告は必須であり、これを怠った場合は50万円以下の罰金が科せられます。

なお、従業員が50人未満の事業場に関しては、実施義務も報告義務もありません。当分のあいだは努力義務に留まるとされています。しかし、50人未満の事業場でストレスチェックを実施する場合においても、法令・指針等に従う必要があります。

実施状況・受検状況

厚生労働省は、実施義務のある事業場が実際にどれほどストレスチェックを行っているのかその実施率を調査し公表しています。以下では、2017年に公表されたその調査結果を紹介します。他社の実施状況を確認し、どれくらいの数の従業員に受検してもらうことを目指せばよいのか考える際の参考にしてください。

【事業場の実施状況】

2017年の厚生労働省労働衛生課の調査結果によれば、ストレスチェックの実施義務のある事業場のうち、82.9%が労働基準監督署に実施報告を提出しています。

●事業規模別の実施率

・事業規模50~99人 78.9%

・事業規模100~299人 86.0%

・事業規模309~999人 93.0%

・事業規模1,000人以上 99.5%

事業規模が大きくなればなるほど実施率が高いことがわかります。検査を実施するには担当部署や担当者の設置、費用もかかることから、人員と予算の確保ができる大企業のほうが実施率が高いと考えられます。

●業種別の実施率

・製造業 86.0%

・建設業 81.1%

・運輸交通業 80.9%

・貨物取扱業 76.6%

・商業 79.9%

・金融・広告業 93.2%

・通信業 92.0%

・教育・研究業 86.2%

・保険・衛生業 83.7%

・接客娯楽業 68.2%

・清掃・と畜業 67.0%

多くの業種は80~90%台の高い実施率でしたが、現場業務が多い接客娯楽業、清掃・と畜業は60%台と低い数字に留まっています。実施率が低い業種は実施時間や予算の確保など、受検環境整備が課題と言えそうです。

【労働者の受検状況】

同調査では、実施義務のある事業場に所属する従業員の78.0%がストレスチェックを受検しているという結果が出ています。

従業員規模別の大きさ差はないものの、どれも80%に満たない受検状況になっています。ストレスチェックを受検しない従業員ほどストレスを受けている可能性もあるため、全従業員が受検するように取り組む必要があります。

●ストレスチェックの受検状況

・50~99人 77.0%

・100~299人 78.3%

・300~999人 79.1%

・1,000人 77.1%

出典元:ストレスチェック制度の実施状況 厚生労働省労働衛生課調べ(2017年7月)

お役立ち資料「メンタルヘルス対策入門編」をご覧いただけます

近年労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、メンタル不調は重点的な対策が必要とされています。不調を訴える人の数が増えれば部署、事業部、企業全体の生産性の低下を招き、業績不振にも繋がっていきます。自社のメンタルヘルスに課題を感じ対策を模索されているご担当者様も多いのではないでしょうか?

そこで、メンタルヘルス対策を推進するお役立ち資料「メンタルヘルス対策入門編」をお届けします。

どんな視点でメンタルヘルスを捉えるのが良いのか、自社の課題を把握するためには何が必要なのかなどを、基礎的な情報から、有効な施策や事例などを交えて総合的にご紹介しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

ストレスチェックのメリット・効果

ストレスチェックを実施し、メンタルヘルス対策に取り組むことには、事業者と従業員の双方にポジティブな効果をもたらします。以下に挙げる利点をよく理解し、前向きに取り組むことが大事です。

事業者のメリット

事業者側のメリットとしては、ストレスチェックを実施することで従業員のメンタルヘルス不調を未然に防いだり、早期対応をしたりできることが挙げられます。高ストレス者の多い職場は人間関係もギスギスしやすく、不注意などによるヒューマンエラーも起きやすくなります。高ストレス者のメンタルケアをすると共に、職場に内在するストレス要因を見つけて事前に対策を打つことで、職場環境の改善や労働生産性の向上を期待できるでしょう。

従業員のメリット

従業員側のメリットとしては、自らのストレス状態を正確に知ることで、セルフケアのきっかけになることが挙げられます。ストレスチェックを通してストレスの状態や原因など、自分を見つめ直す機会を得られます。それによって、働き方を見直したり、ストレスへの対処を行えます。また、ストレスチェックに協力することで、より働きやすい職場づくりに貢献できます。

実施前に準備しておくこと

ストレスチェックには様々な事前準備が必要となります。事前準備においては、事業所の衛生委員会で以下に挙げる事柄を議論し、実施方法の検討をすることが必要です。

ストレスチェックがどのような形で実施されるのか、またどのような結果が通知されるのか等についても事前に十分に教育啓発し、一人でも多くの従業員が安心して受検できるよう周知を図らなければなりません。なお、ストレスチェックは、事業者に課せられた義務ですが従業員において受検は強制ではないこと、ただしなるべく全ての従業員の受検が望ましいことを周知することが重要です。

ここで話し合った結論は社内ルールとして明文化し、全ての従業員に周知しましょう。

- 【対象者の決定】ストレスチェックは誰に実施させるのか

- 【時期と頻度の決定】ストレスチェックはいつ実施するのか

- 【質問票の決定】どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか

- 【高ストレス者の選び方】どんな基準でストレスの高い人を選ぶのか

- 面接指導の申し出は誰にすればいいのか

- 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか

- 集団分析はどんな方法で行うのか

- ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか

対象者の決定

ストレスチェックの対象となる労働者について、厚生労働省では以下のように定めています。

- 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者および1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

- その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

つまり、下記のような従業員が対象となります。

- 契約期間に定めのないフルタイムの正社員

- パート・アルバイトで、労働時間が通常の労働者の4分の3以上ある従業員

契約期間に定めのある従業員でも、その期間が1年以上、または1年以上働いている場合はストレスチェックの実施対象者になります。

労働安全衛生法第66条の10に基づくストレスチェックは、労働安全衛生法施行令第5条に示す「常時 50 人以上の労働者を使用する事業場」に実施義務が課されています。この場合の「常時使用している労働者が 50 人以上いるかどうか」の判断は、ストレスチェックの対象者のように、契約期間(1年以上)や週の労働時間(通常の労働者の4分の3以上)をもとに判断するのではなく、常態として使用しているかどうかで判断することになります。

例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート従業員であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している従業員として 50 人のカウントに含める必要があります。

また、業務上の都合ややむを得ない理由でストレスチェックを受けることができなかった従業員に対しては、別途受検の機会を設ける必要があります。長期の病休者については、ストレスチェックを実施しなくても差し支えありません。

実施時期・頻度の決定

ストレスチェックは、年に1回実施する必要があります。しかし、その実施時期や頻度に関しての指定はなく、事業者が決定することになっています。

従業員のストレス状態は、繁忙期か閑散期かといった時期的な影響も強く受けます。そのため毎年同じ時期に実施することで、自社のメンタルヘルス対策が効果を挙げているかどうか正確に判断することができます。実施時期の違いによって正しい分析ができなくなることを防ぐために、実施時期は分散しないほうがよいでしょう。

ストレスチェックは以下の時期を避けて実施することがおすすめです。

ストレスチェックは、従業員自身がストレス状態を把握してストレスに対処するきっかけづくりが目的です。そのため、上記のようにストレスが多いとわかっている時期に実施してもストレスへの対処が難しいだけでなく、受検率が落ちる可能性もあります。

ストレスチェックの内容・項目の決定

ストレスチェックの質問票は自社で選択することができます。内容については、ストレスチェックの実施者の提案や助言、衛生委員会の調査審議を経て、事業者が決定します。質問票の中には含まれていなければいけない項目があります。

必要な質問項目

質問票は以下に挙げる3つの事項に関する質問が含まれていなければなりません。

- 仕事のストレスの原因

- ストレスに由来する心身の自覚症状(ストレス反応)

- 周囲からのサポート状況(緩衝要因)

仕事のストレス要因によるストレス反応が続くと健康障害につながります。アメリカ国立労働安全衛生研究所(NIOSH)の ストレスの職業性ストレスモデルによるとストレス反応は仕事のストレス要因だけでなく仕事外の要因、個人要因、緩衝要因によって修飾されるといわれています。

特に緩衝要因である周りのサポートの有無はストレス反応の軽減に影響します。

参照:ストレスに気づこう|厚生労働省

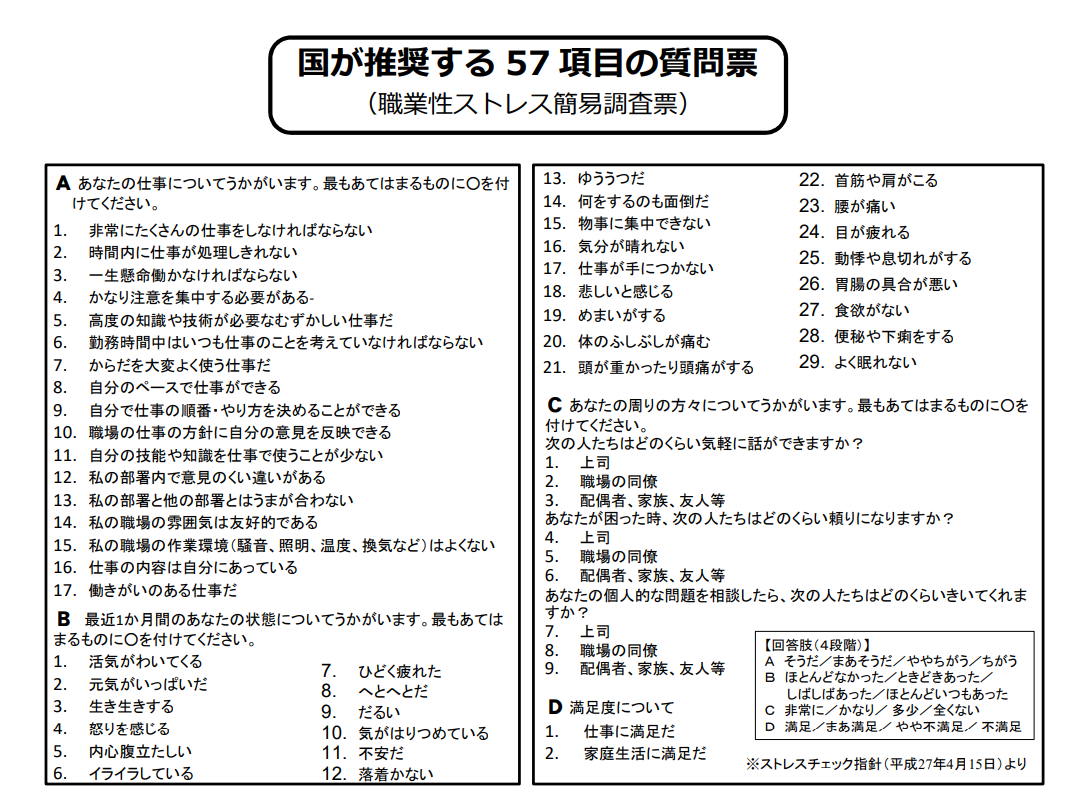

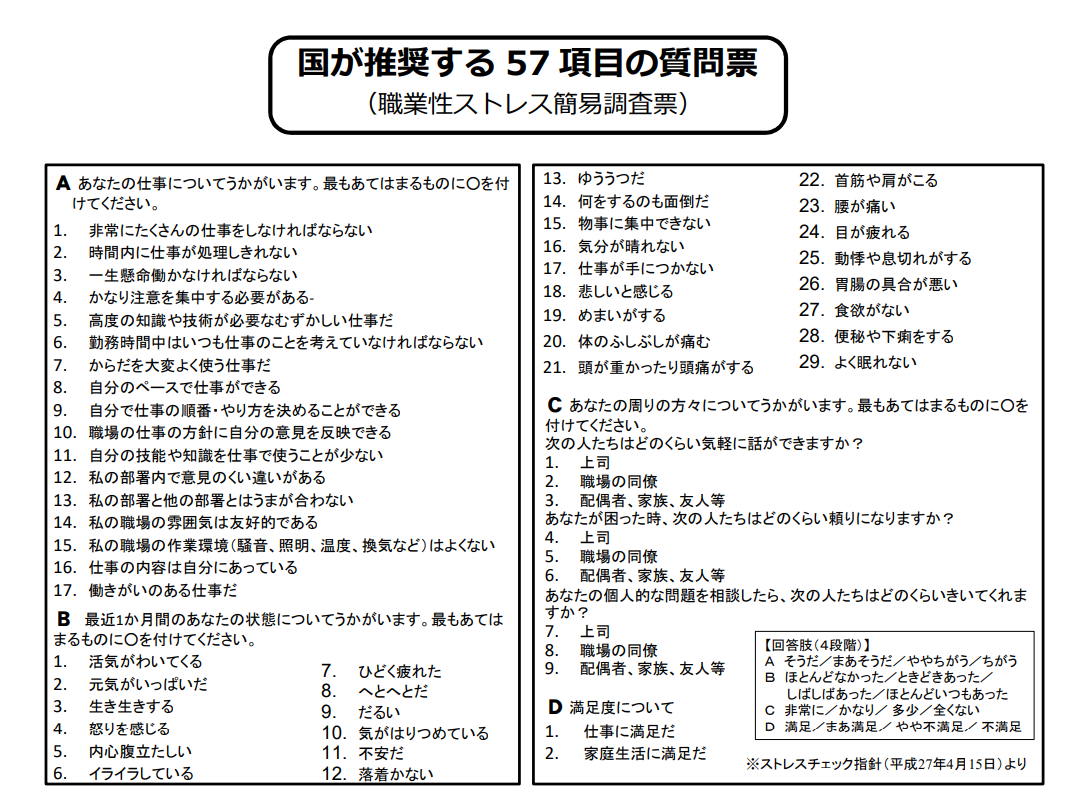

ストレスチェック調査票の例

法に基づくストレスチェックの項目として厚生労働省は以下の57項目の質問票を推奨例として示しています。

これは職業性ストレス簡易調査票(57項目)といい、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(厚生労働省)内で推奨されている調査票となっており多くの事業所で利用されています。

このほか、職業性ストレス簡易調査票(57項目)を簡略化した職業性ストレス簡易調査票(簡略版23項目)もあり、回答の負荷を軽減しています。

また近年では「新職業性ストレス簡易調査票」、いわゆる「80項目版」のストレスチェック調査票も登場し、エンゲージメントを把握することも可能になりました。

一般的なストレスチェック調査票(57項目版)との違いは、個人のストレス反応だけでなく、仕事に対する「エンゲージメント」や、「職場環境」「ハラスメント」についても測定できる内容になっています。

受検にかかる時間は10分程度と、57項目版と比べて長くなりますが、職場環境改善への効果が期待できることから、健康経営を推進している企業ではこの「80項目版」ストレスチェック調査票を導入している例も多いようです。

関連記事:エンゲージメントを高める取り組みとは?具体例、効果、事例

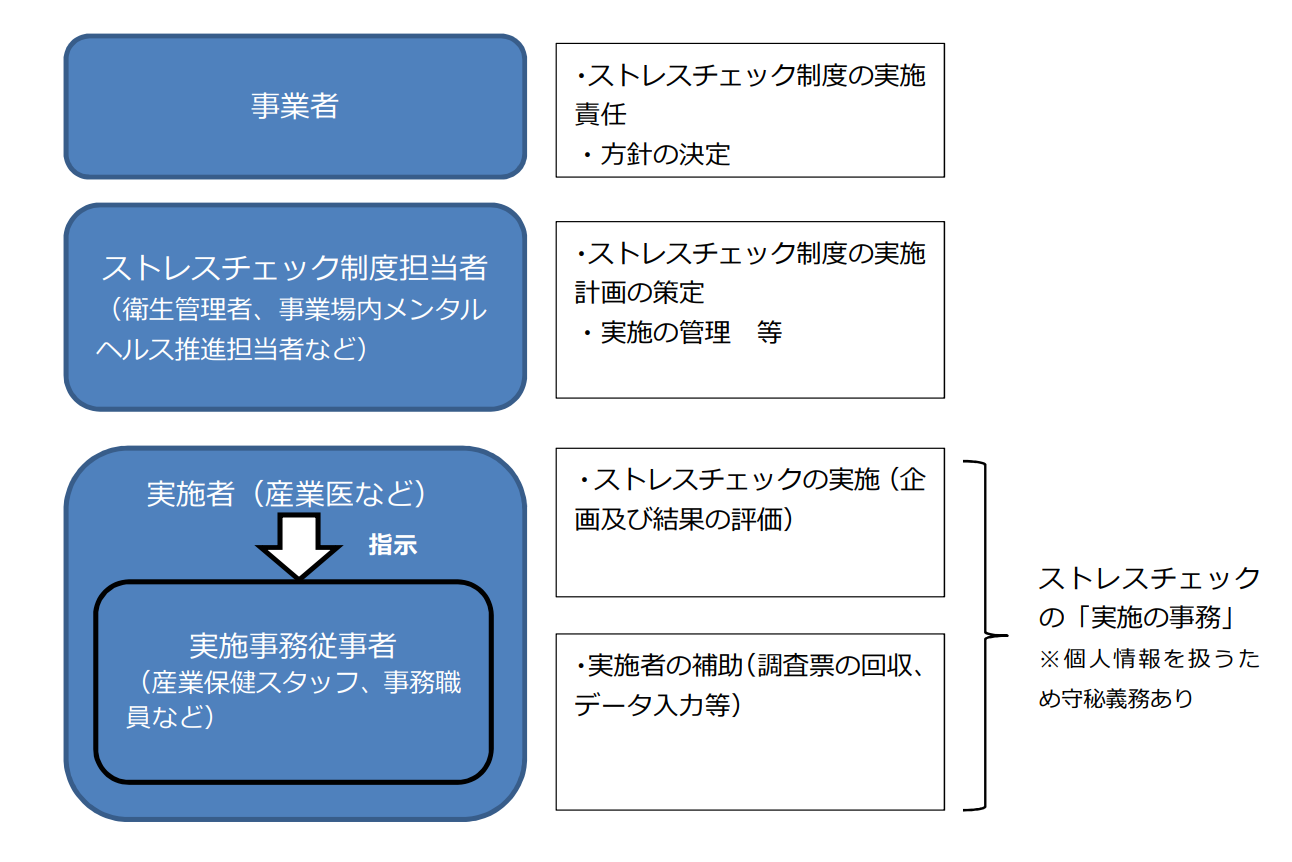

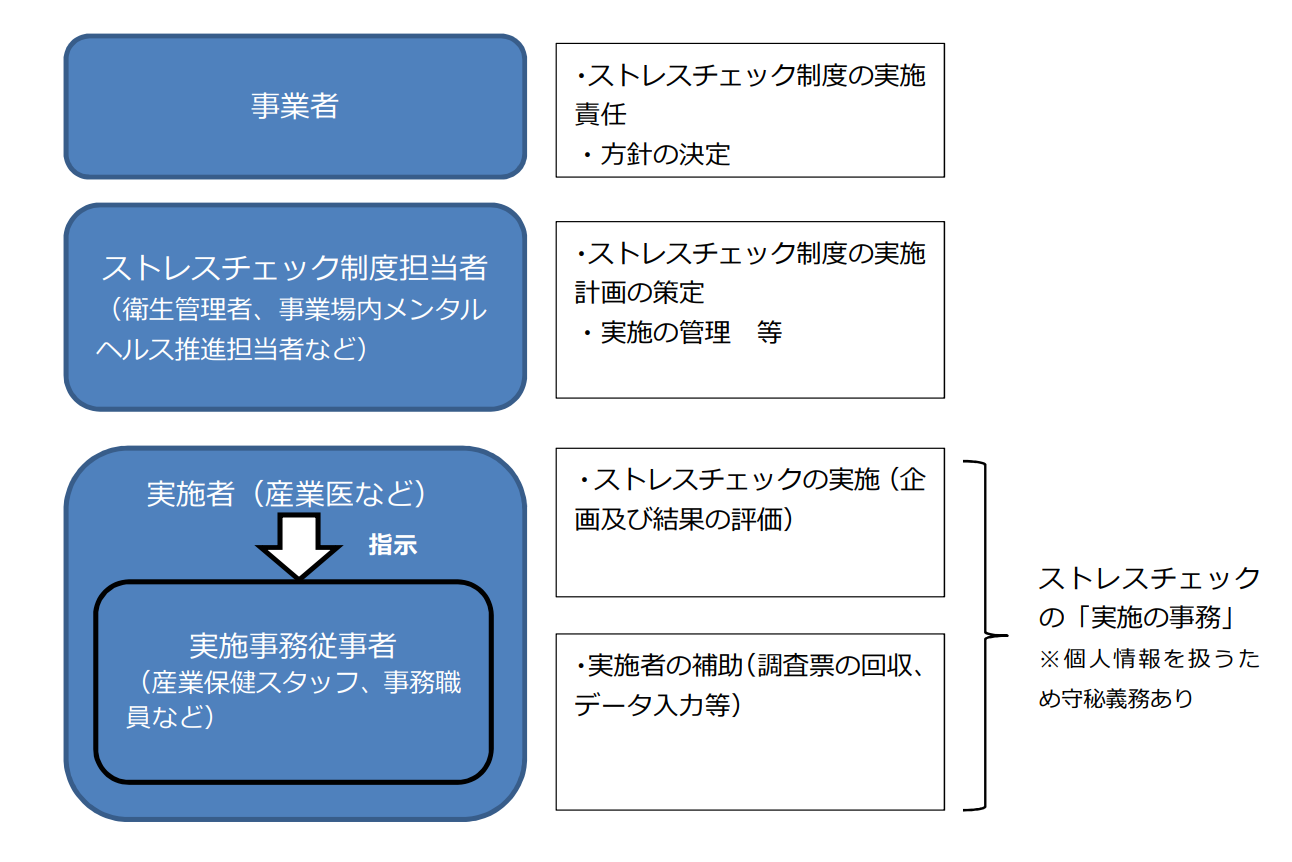

実施体制(実施者や実施事務従事者)の検討

検討後は、その方針に基づいて具体的な実施体制の検討及び構築をしていきます。ここにおいては、医師や保健師などの「実施者」や、データ入力などの事務作業に従事する「実施事務従事者」を選定します。実施体制のイメージは次のとおりです。

引用元:厚生労働省 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル

医師や保健師等が社内にいない場合には、ストレスチェックの実施は外部機関に委託することができます。ストレスチェックの実施にあたり、予算や方針によってやり方は異なります。自社で内製する部分、外部委託する部分を切り分けて考えても良いでしょう。

例えば下記のような進め方があります。

- ストレスチェックの実施の部分のみ外部委託し、その後の集団分析やデータの運用に関しては事業所内で内製するケース

- 一連の業務をすべて代行してもらうケース

ストレスチェックの外部委託を検討している場合は、事業所内で内製して対応予定の業務と、外部委託を希望する業務を分けて、整理しておきましょう。

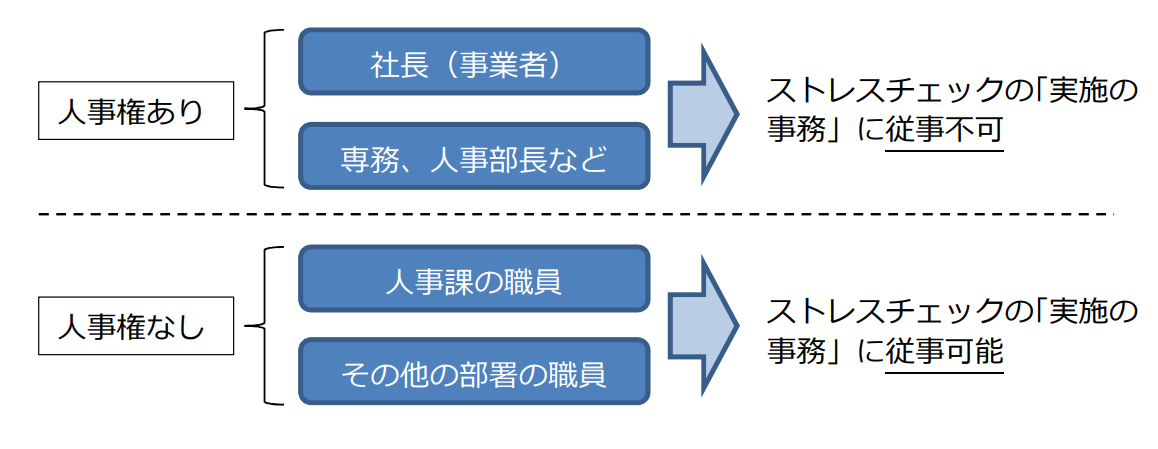

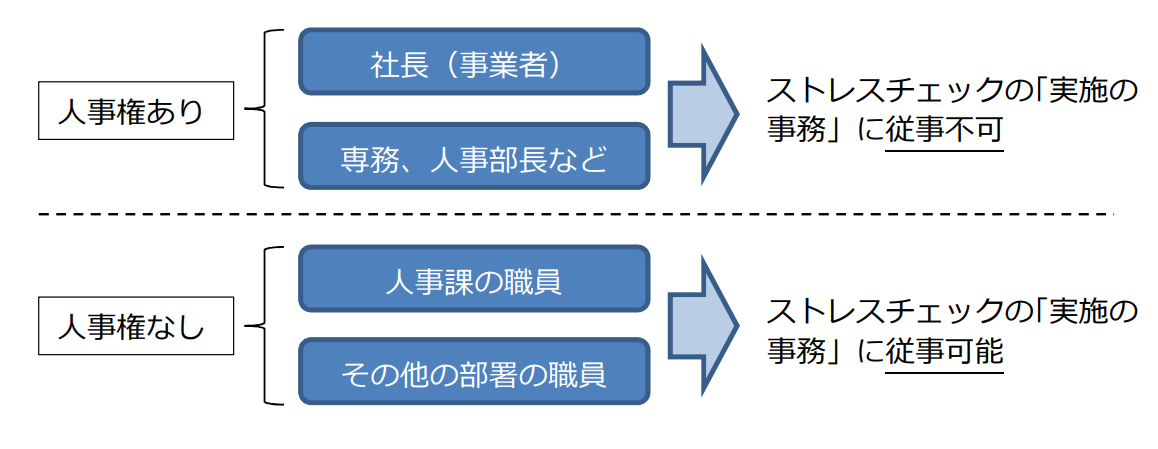

ストレスチェックは、人事部などで人事権がある従業員は実施者にはなれません。

実施者はなるべく普段から事業所の内情を把握している産業医などであることが望ましいとされます。機微な個人情報を取り扱うことから、実施者となれるのは法令で定められた医師(産業医)、歯科医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師等の資格者に限られています。

実施事務従事者は調査票の回収や実施者との連携などの事務作業を行う役割を担っており、企業の人事権を持たない衛生管理者やシステム部門の事務職員が行います。ストレスチェックの結果などの個人情報の扱いは大変重要なため、人選は慎重に行う必要があります。

引用元:厚生労働省 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル

費用

ストレスチェックには費用がかかります。その大半は人件費です。従業員1人あたり300円〜1,500円程度、また面接指導は30分〜60分で15,000円〜50,000円程度が相場と言われています。

費用項目

ストレスチェック制度の実施費用は、事業者が請け負うものとなっています。費用項目としては、以下が挙げられます。

1.ストレスチェック実施体制を作る人件費

前述の事前準備にある、衛生委員会などにおけるストレスチェックの実施方法・体制についての審議とその社内周知にかかる費用です。この部分は社内体制に関わる部分ですから、外部委託が難しく、内製で担当者が整えることが多いでしょう。

2.実際に質問票を作りストレスチェックの受検を依頼する費用

前述の実施にあるストレスチェック質問票などの書類を作り、従業員に回答依頼をする、この一連の工程で発生する費用です。

受検方式は、インターネットや事業所内のイントラネットなどを使用して行うWeb受検方式と、調査票に直接記入するマークシート方式があります。

この際、ストレスチェックで使用したデータや資料は、適切な方法で管理する義務があります。つまり、マークシート等の紙を使って実施した場合は、適切に保管されるよう管理方法にも配慮が必要です。そうした紛失等のリスクを考慮すると、Webで実施する受検方式が一般的となっています。

3.高ストレス者への面接指導にかかる費用

ストレスチェックの結果、高ストレス者が見つかった場合は、産業医などによる面接指導が行われます。高ストレス者が面接を受けるかどうかは強制ではなく、自身で判断することとなっています。

しかし面接を受けさせる場合、面接指導は、原則として産業医が担当します。

面接指導は1人あたり10分~20分程度を見込みましょう。この場合の費用は事業者負担となります。また、保険診療の範囲で行うものではないことを理解しておきましょう。

4.集団分析および職場改善にかかる費用

部署別、職種別、年代別、性別など、ストレスチェックの結果を分析し、その結果を改善に役立てるためのコストです。

外部委託した場合、属性が増えるごとに費用が発生することもあるため、調査する属性が増えるごとに追加費用が発生する可能性もあるため、事前に費用詳細を把握しておきましょう

出典:厚生労働省|労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成 27 年5月 改訂 平成 28 年4月)

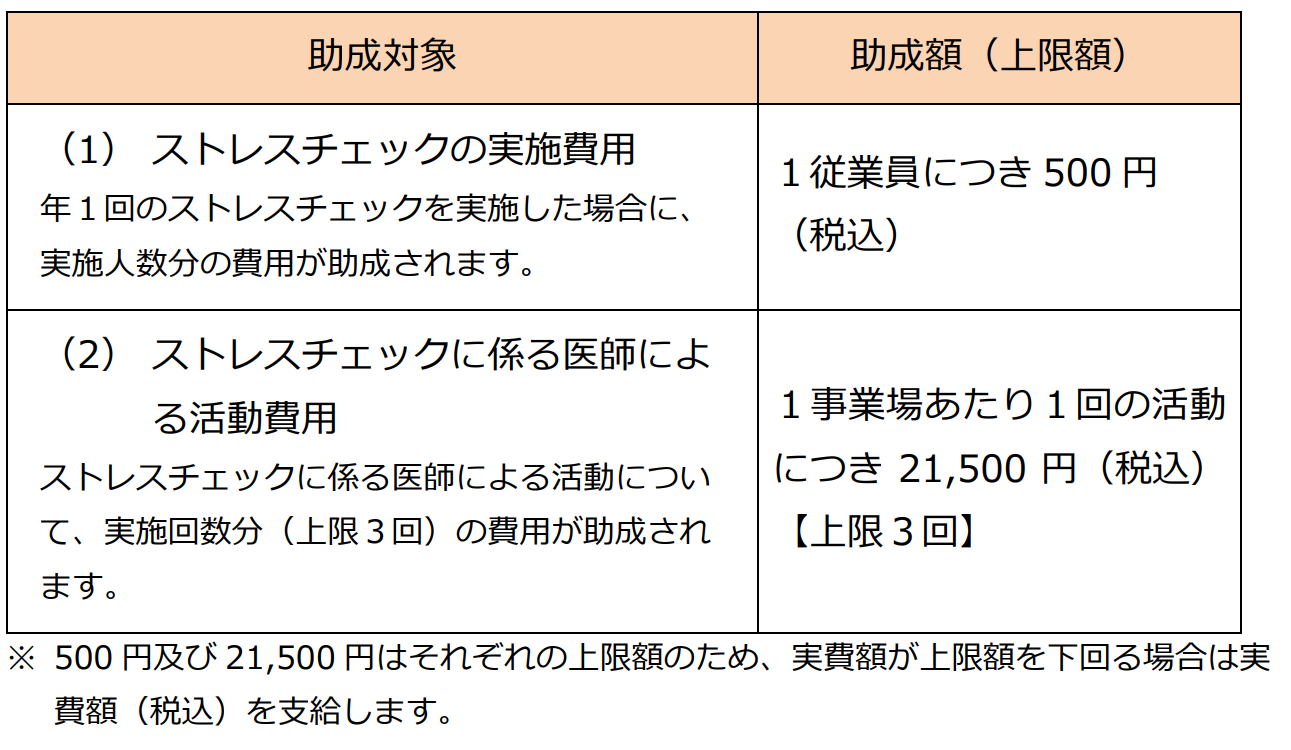

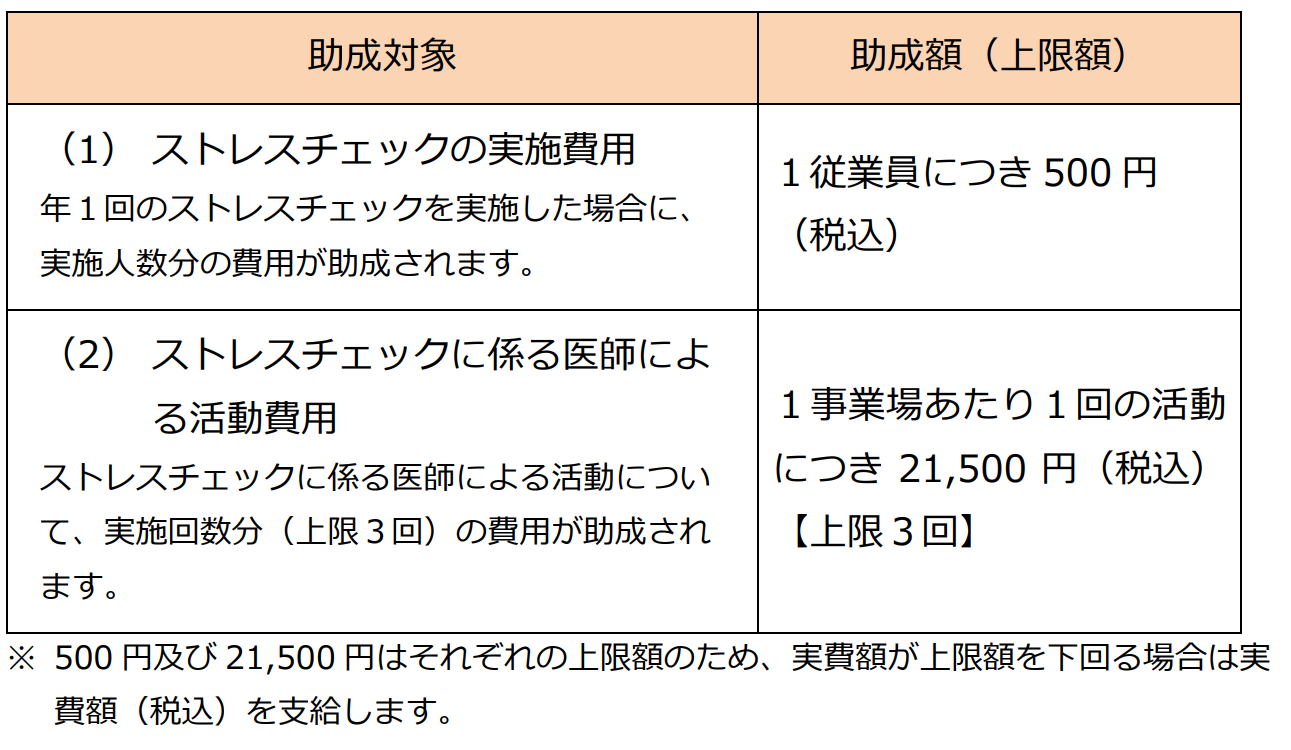

ストレスチェックに関する助成金

50名未満の事業場の場合、ストレスチェックの助成対象となります。

また、高ストレス者に面接指導等の活動を受けさせる場合の費用も助成が受けることができます。

【助成金を受ける6つの要件】

助成金を受けるためには、6つの要件をすべてクリアし申請書類、証明書類を送付し支給申請することで、助成金を受けることができます。

- 労働者を雇用している法人・個人事業主であること

- 労働保険の適用事業場であること

- 常時使用する従業員が派遣従業員を含めて50人未満であること

- ストレスチェックの実施者が決まっていること

- 事業者が医師と契約し、ストレスチェックにかかわる医師による活動の全部または一部を行わせること

- ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・従業員以外の者であること

また、助成金の対象と金額にも決まりがあります。

ストレスチェックを実施した従業員一人につき最大500円(税込)の助成金を受けることができます。またストレスチェックで医師による面接指導等の活動が1事業場あたり1回の活動につき21,500円、上限回数が3回まで受けることができます。

ストレスチェック実施が義務化されていない、従業員数50人未満の事業場でも、助成金を受けることも出来るため、専門の外部サービスを活用して、ストレスチェックを実施しましょう。

出典:独立行政法人労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部|令和 3 年度版「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引

●福利厚生費として計上し「損金」として会計処理

ストレスチェックは健康診断と同様に、会計処理する際は「福利厚生費」として計上することができます。条件を満たした福利厚生費は全額を経費に計上することができ、法人税計算からは「損金」として除外されます。

福利厚生費として認められるためには下記の条件を満たすことが必要です。

- 従業員等全員に支出されるものであること

- 社内規定で一定の基準が明記されていること

- 社会通念上、妥当な金額の範囲であること

ストレスチェック実施の流れ

ストレスチェックは大まかに、下記のように実施していきます。

以下では、それぞれの手順の具体的内容を解説します。

調査票の配布、記入

まずは質問票作成と配布を行い、次にそれらを集計して評価、通知を行います。ITシステムを利用して、オンラインで実施することもできます。

使用する質問票は、①ストレスの原因に関する質問項目②ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目③労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目が含まれていれば、特に指定はありませんが、何を使えばよいか分からない場合は、国が推奨する 57項目の質問票※1を使用することができます。

※1 厚生労働省 職業性ストレス簡易調査票(57 項目)

従業員がストレスチェックを受けることは義務ではありませんが、メンタルヘルス不調となることを未然に防止するためには、すべての従業員がストレスチェックを受けることが望ましいとされています。そのために事業者は、ストレスチェックを受けていない従業員に対してストレスチェックの受検を勧奨する必要があります。

記入が終わった質問票は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が回収します。その際、第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧することは禁止されています。

ストレス状況の評価、医師の面接指導の要否の判定

ストレスチェック結果の評価方法、基準は実施者の提案・助言、衛生委員会における調査審議を経て、事業者によって決定します。

回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選びます。高ストレスとは、自覚症状が高い方や自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い方をさします。

高ストレス者の判定基準

誰が高ストレス者に該当するか判定するのは産業医などの実施者ですが、そこには一定の基準があります。

厚生労働省のストレスチェック制度実施マニュアルでは、ストレスチェックを受けた従業員の上位10%を高ストレス者として判定する設計としています。ただし、それぞれの業種や職種によって数値が異なるケースも考えられます。

高ストレス者を選定する場合には、まず心身の自覚症状があり対応の必要な従業員が含まれている可能性の高い「心身のストレス反応」の評価点数が高い者を選ぶことが必要です。また、ストレスチェックで「心身のストレス反応」の評価点数の合計が一定以上の従業員で、かつ、「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」の評価点数の合計が著しく高い者についても、高ストレス者として選定する必要があります。

その理由としては「心身のストレス反応」の評価点数の合計が高い者だけを選定すると自覚症状としてはまだそれほど顕著な症状は現れていないものの、仕事の量が非常に多い従業員であったり、周囲のサポートが全くないと感じている従業員など、今後メンタルヘルス不調のリスクがある者を見逃してしまう可能性があるためです。

前者と後者どちらかだけを選定するのではなく、心身の自覚症状に関する項目の評価点数の合計が高い者はもちろん、心身の自覚症状についての評価点数がそれほど高くなくても、心理的な負担の要因や周囲の支援の評価点数が著しく高い場合は、メンタルヘルス不調のリスクが高いため、高ストレス者と評価し必要な対応につなげる必要があります。

上記のほか、選定基準に加えて補足的に医師、保健師、歯科医師、看護師若しくは精神保健福祉士又は公認心理師、産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が従業員に面談を行いその結果を参考として選定する方法も考えられます。この場合の面談は、ストレスチェックの実施の一環として位置付けられています。

本人に結果を通知

結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知されます。結果は企業には返ってきません。結果を入手するには、結果の通知後、本人の同意が必要です。

ストレスチェックの結果は、基本的にすべての受検者に個別に通知しますが、高ストレス者にはこれに加えて、産業医や保健師などの面談指導を受けることを勧奨する通知も行われます。ただし、ストレス状態はプライバシーにかかわる非常にセンシティブな情報です。

そのため、周囲にその従業員が高ストレス者であることが判明しないように、面談指導の申出勧奨は本人のみに伝わるようにする必要があります。申出勧奨は、テストの結果通知から1ヶ月以内が望ましく、個人宛に電子メールや書面で通知します。

結果は、医師などの実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が保存します。結果を企業内の鍵のかかるキャビネットやサーバー内に保管することもできますが、第三者に閲覧されないよう、実施者(またはその補助をする実施事務従事者)が鍵やパスワードの管理をしなければいけません。

本人からの面接指導の申し出

ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされ た従業員から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を 実施します。申出は、結果が通知されてから1月以内に、面接指導は申出があってから1月以内に行う必要があります。

高ストレス者に対しては産業医などとの面接指導を勧奨し実施することで、ストレス状態やその要因をより正確に理解でき、労働時間を短縮するなど就業上の便宜も図りやすくなります。

面接指導はあくまで従業員が自分自身で受けるかどうか決めるものです。そのため、該当者に面接指導を勧める際には強制のニュアンスが出ないように注意し、面接日を柔軟に設定するなどして、本人が自発的に申し出をしやすい体制を整えることが重要です。

また、該当者が高ストレス者であることが周囲に知られないように、申出勧奨の方法は電子メールや封書で郵送するといった配慮を行いましょう。面接指導の申出勧奨はストレスプロフィールを通知してから概ね1ヶ月以内、面接指導は本人からの申し出があってから1ヶ月以内に行うこととされています。

関連記事:ストレスチェックにおける高ストレス者の判定基準、対応、面談

医師による面接指導の実施

面談に当たって、実施者は面談者についてより詳しい知識を得るために、ストレスチェック担当者を通じて、人事担当者や高ストレス者本人から収集した情報を提供してもらいます。以下のような情報が必要です。

- 対象となる労働者の氏名、性別、年齢、所属する事業場名、部署、役職

- ストレスチェックの結果(個人のストレスプロフィール等

- ストレスチェックを実施する直前 1ヶ月間の労働時間(時間外・休日労働時間を含む)、労働日数、業務内容(特に責任の重さなどを含む)等

- 定期健康診断やその他の健康診断の結果

- ストレスチェックの実施時期が繁忙期又は比較的閑散期であったかどうかの情報

- 職場巡視における職場環境の状況に関する情報

面談を担当する医師は、事前に入手した情報やその場で本人から聴取した内容に基づいて、ストレス状況等の確認に努めます。現在の勤務状況やストレス負荷の程度、生活習慣など、業務以外に心身に影響を与える事柄などが主な参考情報になります。

これらの確認を通して、医師は面談者のストレスが業務に起因するのか否かや、心理的負担が心身に与えている悪影響の大きさを評価します。業務に起因する場合はその原因特定に努め、就業上の措置が必要かどうかなどの評価を下します。

面談の冒頭で、医師は面談者に対して、面談で得た個人情報を保護することを伝える一方で、適切な対処を求めるために事業者へ報告することを伝え、同意を得ることが必要です。同意が得られない場合は面談を行うことができません。

医師は先の評価を踏まえて、面談者のストレス状態を改善するための指導や助言を行います。抑うつ症状などメンタルヘルス不調の兆候が顕著にみられた面談者に対しては、専門医療機関の受診を推奨する場合もあります。

引き続き経過観察が必要と判断された場合、医師は今後も面談や支援等を継続することを面談者に提案することがあります。そのフォローアップを受けるかどうかの判断は、面談者本人が任意で決められます。

関連記事:ストレスチェックにおける高ストレス者の判定基準、対応、面談

就業上の措置の実施

面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見を聴き、それを踏まえて労働時間の短縮など必要な措置を実施します。医師からの意見聴取は、面接指導後1月以内に行う必要があります。

高ストレスとなった業員の実情を考慮して就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置措置を検討・決定します。措置の決定に関しては、あらかじめ本人の意見を聴き、十分な話し合いを通じてその従業員の了解が得られるように努めるとともに、従業員に対する不利益な取り扱いに留意する必要があります。

就業上の措置を実施する場合、当該事業所の産業医、産業保健スタッフとの連携はもちろんのこと、当該事業所の健康管理部門及び人事労務管理部門の連携にも十分留意する必要があります。

また特に、従業員の勤務する職場の管理監督者の理解を得ることが不可欠となります。事業者はプライバシーに配慮しつつ、当該管理監督者に対し就業上の措置の目的及び内容等について理解が得られるよう必要な説明を行うこととなります。

就業上の措置を講じた後、ストレス状態の改善が見られた場合には当該事業所の産業医等の意見を聞いた上で、通常の勤務に戻す等適切な措置を講ずることを検討します。

参照元:厚生労働省 ストレスチェック制度導入ガイド

集団ごとの集計・分析

一次予防を主な目的とするストレスチェック制度の趣旨を踏まえ、ストレスチェックの結果を踏まえて従業員本人のセルフケアを進めるとともに職場環境の改善に取り組むことが必要です。

ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらうことで集団ごとのストレス状況のを把握することができます。

ストレスチェックの結果を職場や部署単位で集計・分析することで高ストレスの従業員の多い部署が明らかになります。この結果、当該部署の業務内容や労働時間など他の情報と合わせて評価し、事業所や部署として仕事の量的・質的負担が高かったり、周囲からの社会的支援が低かったり、職場の健康リスクが高い場合には、職場環境等の改善が必要と考えられます。

集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて、比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べましょう。

集団ごとの集計・分析は、従業員の同意をとらなくても実施者が事業所に提供して差し支えありませんが、集団規模が10人未満の場合は、個人特定されるおそれがあるため、全員の同意がない限り、結果の提供を受けてはいけません。原則 10 人以上の集団を集計の対象としましょう。

職場環境の改善(努力義務)

集団分析及び職場環境の改善は法的には努力義務にすぎませんが、職場に潜在するストレス要因を特定し、それらを組織的に改善していくことで、ストレス負荷の低い職場環境の構築が可能です。集団分析における課題や対策案としては、主に下記のような例が挙げられます。

参照:厚生労働省「これからはじめる職場環境改善」

職場環境の改善にあたり、オープンで快適なオフィス環境を作ることが重要になります。従業員が一人で抱え込まず情報を共有し、相談できる環境を整備することで職場の活発なコミュニケーションを促します。

環境環境の改善ポイントとしては、人間関係の活性化を優先して進めることを推奨します。業務環境の整備や業務内容の見直しも必要になりますが、まずは気軽に相談できる環境を整え、効果的な改善ができるように従業員の意見を吸い上げることを優先しましょう。

人間関係を活性化するためには以下のようなアクションを検討するとよいでしょう。

- お互いを知る機会をつくる

- 心理的安全性を高める確保する

- 業務に関わらない環境を設ける

- ワークエンゲージメントを高める

関連記事:職場環境の改善アイデアについて

労働基準監督署への報告

ストレスチェックの実施後には、管轄の労働基準監督署に所定の実施報告書を提出します。ストレスチェックの実施状況については、年に1回労働基準監督署に報告することが義務づけられています。提出時期は基本的に事業場の裁量に任されており、事業年度の終了後など自由に設定できます。また、ストレスチェックを複数回に分けて実施した場合や、長期に渡って実施した場合は、直近の日を実施日として報告します。

実施体制は2パターン

ストレスチェックと面接指導については事業所の様子を普段から把握している産業医等が実施することが望ましいとされていますが、事業者は必要に応じてストレスチェック又は面接指導の全部あるいは一部を外部機関に委託することも可能となっています。

それぞれのパターンでどのようなポイントや留意点があるのかをご説明します。

自社のみで実施する

ストレスチェックを自社ですべて実施することは可能です。ただし、ストレスチェックの結果は従業員のプライバシーに関わる内容のため、取り扱いには細心の注意が必要です。

厚生労働省から無料で配布されている「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」を用いることで、ストレスチェック制度に関する費用を安く抑えることができます。またストレスチェック実施の日時や実施方法などを検討することができるので、柔軟に対応できる点がメリットといえるでしょう。

デメリットとしては、ストレスチェック実施の際には調査票の作成や実施時の方法、実施後の面接指導や集団分析の方法などを決める必要があるため、ストレスチェックに関するある程度の専門知識が必要という点です。一部の従業員に過度の負担をかけてしまう可能性がありますので、導入の際には注意が必要です。ストレスチェックに関する法律などの専門的知識を持つ従業員がいない場合は、外部の機関に委託するケースが多いでしょう。

厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムの活用

厚生労働省では、事業者が ICT を用いてストレスチェックを実施する場合に利用可能なプログラムを無料で提供しています。

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト

https://stresscheck.mhlw.go.jp/

- 労働者が画面でストレスチェックを受けることができる機能※1.2

- 労働者の受検状況を管理する機能

- 労働者が入力した情報に基づき、あらかじめ設定した判定基準に基づき、自動的に高ストレス者を判定する機能

- 個人のストレスチェック結果を出力する機能

- あらかじめ設定した集団ごとに、ストレスチェック結果を集計・分析(仕事のストレス判定図の作成)する機能

- 集団ごとの集計・分析結果を出力する機能

- 労働基準監督署へ報告する情報を表示する機能

※1 職業性ストレス簡易調査票の57項目によるものと、より簡易な23項目によるものの2パターンを利用可能

※2 紙の調査票で実施し CSV 等へ入力したデータをインポートすることも可能

引用元:厚生労働省 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル

外部委託で実施する

ストレスチェックは外部委託することができます。委託内容(範囲)は実情に応じて選ぶことが可能で、必要な部分のみ外部委託することも可能です。

例えば、自社に産業医がいなかったり産業医がいたとしてもストレスチェック実施後の産業医面談の実施が行えない場合など、産業医に関してだけ外部に委託することもできますし、適切な実施者がいない場合には、実施者だけを依頼することもできます。

幅広く詳しいストレスチェックに関する専門知識を外部委託する機関は持っているため、安心して導入することができます。

外部委託する場合、金銭的なコストはかかるもののストレスチェックにかかわる業務を大きく削減できることで実施の負担が減るだけでなく、幅広く詳しいストレスチェックに関する専門知識を外部委託する機関は持っているため、安心して導入することができることです。ストレスチェック制度を社内の職場環境改善等に活用させやすくなるでしょう。

留意点としては、委託する業者がストレスチェックを適正に実施できる体制を整備し、厳重なセキュリティ管理を実施しているか事前に確認するとともに、委託する業務の範囲および産業医の関与の有無・程度について十分に打ち合せ、委託契約において明確に定めることが必要です。

委託業者と自社の連携がうまくいかないと、就業上の措置や職場環境の改善などストレスチェック実施後の対応がうまくいかず、本来の目的であるメンタルヘルスの一次予防を遂行できない可能性があるため注意が必要です。このような問題を未然に防ぐため、厚生労働省では自社の産業医が共同実施者となり、密接に連携することを推奨しています。

また委託にあたっては、下記のような内容については委託できないため注意しましょう。

- ストレスチェック担当者の決定

- 衛生委員会での審議

- 社内規程の整備

- 従業員への周知

- 面接指導をおこなった医師からの意見聴取

- 高ストレス者への就業措置

- 職場環境改善の実施

ストレスチェック結果の活用について

ストレスチェックの結果は、従業員のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、 職場環境改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって従業員がメンタルヘルス不調となることを 未然に防止する一次予防を主な目的としています。

ストレスチェック結果でのストレス度の違いによって、従業員に行える対応は異なります。それぞれの対応について下記でお伝えしていきます。

ストレス度が低い従業員への対応

今回のストレスチェックでストレス度が低かった従業員に対しては、これからもメンタル不調に脅かされないよう職場環境を整えたり、セルフケアを推進するなどメンタルヘルスの未然防止のための対策を浸透させていく必要があります。

これからも元気にイキイキと働ける職場でいられるよう、未然防止対策(一次予防)を推進していきましょう。

≪一次予防の具体例≫

- 解決すべき課題を特定する(ストレスチェックの他従業員サーベイ・健康診断等)

- メンタルヘルス対策の目標設定・実施計画を練る

- 従業員のセルフケアを強化する

- 従業員のヘルスリテラシーを高める

- 心理的安全性を高める

- 運動習慣を定着させる

- 食習慣の改善を後押しする

- 休養を見直す

- 職場環境を整える

- 健康経営を推進する

関連記事:メンタルヘルス不調の予防策は? セルフケアや企業が講じるべき対策

ストレス度が高い従業員への対応

ストレスチェックで高ストレスだった従業員に対しては、これ以上ストレスがかかる状況について放置しないためにも面談や面談に申し出ない場合であっても対応が必要となります。

メンタル不調に陥る状況が回避できるよう、個別の対応を想定しながら放置せずに対応する必要があります。

高ストレス者の面談

面談には、事業者、ストレスチェック担当者、実施者(産業医)、人事担当者が関わります。面談の実施は事業場の産業医、事業場の産業保健活動に従事している医師、もしくは産業医資格のある医師に外部委託することが推奨されています。

【高ストレス者の面談希望率を上げるポイントと通知方法】

高ストレス者には産業医の面談を受けるように促す通知を送りますが、これはあくまでも「勧奨」に留まります。つまり、高ストレス者と判定されたからと言って、従業員が面談を受ける義務はなく、実際ほとんどの従業員は面談を希望しません。

しかし、従業員のメンタルヘルス不調を予防するためには、やはりできるだけ面談を受けてほしいものです。そこで以下では、面談希望率を上げるためには下記のような点に配慮して勧奨することが望まれます。

- 面談を受けるメリットを伝達する

- 面談しても不当な措置や不利益がないことを伝える

- 面談で得た情報の取扱いを明確にする

- オンラインでも実施可能にする

- 日時を限定せず、実施場所にも配慮する

- 高ストレス者だと特定されない通知方法の配慮

【人事情報などの準備・面談者への共有】

面談に当たって、実施者は面談者についてより詳しい知識を得るために、ストレスチェック担当者を通じて、人事担当者や高ストレス者本人から収集した情報を提供してもらう必要があります。

【面談によるストレス状況等の確認・評価】

面談を担当する医師は、事前に入手した情報やその場で本人から聴取した内容に基づいて、ストレス状況等の確認に努めます。

これらの確認を通して、医師は面談者のストレスが業務に起因するのか否かや、心理的負担が心身に与えている悪影響の大きさを評価します。業務に起因する場合はその原因特定に努め、就業上の措置が必要かどうかなどの評価を下します。

【面談による評価を踏まえた本人への指導・助言】

医師は先の評価を踏まえて、面談者のストレス状態を改善するための指導や助言を行います。抑うつ症状などメンタルヘルス不調の兆候が顕著にみられた面談者に対しては、専門医療機関の受診を推奨する場合もあります。

【個人情報の保護と事業者への報告についての同意】

面談の冒頭で、医師は面談者に対して、面談で得た個人情報を保護することを伝える一方で、適切な対処を求めるために事業者へ報告することを伝え、同意を得ることが必要です。同意が得られない場合は面談を行うことができません。

【フォローアップ】

引き続き経過観察が必要と判断された場合、医師は今後も面談や支援等を継続することを面談者に提案することがあります。そのフォローアップを受けるかどうかの判断は、面談者本人が任意で決められます。

面談以外の高ストレス者への対応

いくら対策を講じたとしても、すべての高ストレス者が面談を希望するかと言えば、やはり難しいのが実情です。しかしだからと言って、何もできないわけではありません。以下では、面談を希望しない高ストレス者への対応策について紹介します。

【運動機会の増進】

運動することでセロトニンの分泌が増加し、興奮やイライラを鎮めることで心の安定につながります。また、睡眠の質を向上させるメラトニンも分泌されるため、運動の継続はメンタルヘルス対策に効果をもたらすことが期待されるのです。

関連記事:運動とメンタルヘルスの関係とは?有効性と従業員への取組み

運動機会の促進にあたり、研修会内での運動イベントの実施など単発の施策に加えて、運動習慣の定着に向けた継続的な施策も同時に行うことが重要となります。

【食生活の改善】

適切な量とバランスの良い食事は運動習慣と並んで従業員の心身を活性化し、業務のパフォーマンスをあげる取り組みとして欠かせません。職場において、従業員が自ら正しい食事を選べるように、継続的な情報提供や実践活動、サポートが必要になります。

関連記事:健康経営を左右する食生活改善の取り組み、企業事例

【休養の見直し】

長時間労働は過労死やメンタルヘルス不調、ストレスの要因となります。企業はリスクマネジメントの視点からも、長時間労働によって従業員の健康が損なわれないように、時間外労働の削減や、有給休暇の取得促進を行う必要があります。

関連記事:長時間労働の原因や引き起こす問題とは?具体的な対策ステップ

【セルフケアの強化】

セルフケアは従業員一人ひとりが自らのストレスを予防し、気付いた時に適切に対処することです。簡単そうですが実は正しい知識がないと適切に対処できないため、セルフケアの能力を高めるためのサポートが必要となります。

このセルフケアが十分にできれば、不調を未然に防いだり、重度に至る前に対処でき、組織全体でストレスへの対応力が強化されることとなります。また不調を感じた場合も重症化することなく改善できれば、企業にとってのダメージも軽減できます。

関連記事:セルフケアの具体例|基本、必要性、職場のメンタルヘルス対策

【社外の相談窓口設置】

相談窓口は社内・社外いずれかに設置するものです。しかし、高いストレスを感じて深刻に悩んでいる場合などは、相談窓口に相談を持ち掛けたことを周りに知られる不安や、相談によって、知られたくない人(例えばハラスメントの原因となる相手)にまで広まってしまうこと、社内に対する不信感などを抱いている可能性があるため、社外の相談窓口の方が相談しやすくなることが考えられます。

関連記事:EAPとは?導入されている理由、効果、気を付けるポイント

ストレスチェック以外のメンタルヘルス対策の具体例

メンタル不調者を減らすためには、ストレスチェック以外の方法でもストレスに対してどの段階で予防・対処するのかという考えに基づいた枠組みで、一次予防・二次予防・三次予防としての対策が必要になります。

一次予防とはメンタルヘルス不調を未然に防止、予防することです。メンタルヘルスに不調をきたすことのないよう、職場や業務に起因するストレスを未然に防止する段階です。従業員が自分で行うストレス緩和ケアのほか、ストレスチェックの実施、業務環境の改善がこの段階に含まれます。

二次予防は、メンタルヘルス不調を早い段階で発見し、適切な措置を行う「早期発見」です。重度な精神疾病に至る前に、早い段階で不調を把握・発見し、対処するための取り組みのことを指します。

三次予防は、メンタル不調を発症してしまった従業員の治療と、休職後の職場復帰・再発予防の取り組みです。おろそかにすると、再発したり離職につながることもあるため、慎重に取り組む必要があります。

関連記事:メンタルヘルス不調の予防策は? セルフケアや企業が講じるべき対策

一次予防対策の具体例:メンタルヘルス不調の未然防止につながる取り組み

一次予防とはメンタルヘルス不調を未然に防止、予防することです。メンタルヘルスに不調をきたすことのないよう、職場や業務に起因するストレスを未然に防止する段階です。

従業員がメンタルヘルスケアを必要とする状況になる前に、企業としてメンタルヘルス不調を未然に防ぐことが大切です。メンタルヘルス不調の予防につながる取り組みを紹介します。

解決すべき課題を特定・目標設定・実施計画を練る

効果的なメンタルヘルス対策を実施するためには、まずはどこに問題があるのかを特定することから始めます。ストレスチェックの他従業員サーベイなどを活用すると、解決すべき課題を客観的に見つけることが可能です。課題を特定したら終わりではなく、課題を踏まえて目標設定・実施計画まで行い対策を実施しましょう。

■課題を特定する

課題を特定する方法としては、ストレスチェックの他従業員サーベイ等が考えられます。

メンタル不調のリスクは若手が多いと思われがちですが、その考えは誤りです。心の病を抱えているのは10~20代と、30代、40代はほぼ同じ割合になるため、幅広い層を対象に実施することが望ましいです。

そのため、健康診断の結果分析だけでなく、全従業員を対象としたアンケートを実施し、その結果を活用し現状把握を正しく行う必要があります。

■健康計画・目標設定をする

メンタルヘルス対策は、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われるようにすることが重要でその推進に当たっては、事業者が従業員の意見を聞きつつ事業場の実態に則した取り組みを行うことが必要です。

事業場内産業保健スタッフ等が一次予防~三次予防まで気を配り、中心的な役割をしながら実施していくために、衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」を策定することが必要です。

職場環境を改善する

従業員が1日の多くの時間を過ごす職場環境が悪いと従業員に大きな負担がかかり、企業の生産性低下にもつながりかねません。

ストレスチェックの結果を活用して、職場環境の改善をしましょう。職場に潜在するストレス要因を特定し、それらを組織的に改善していくことで、ストレス負荷の低い職場環境の構築が可能です。従業員が働きやすい快適な職場環境を形成する配慮義務が事業主にあると定められています。

職場環境とは、単に作業をする場所そのものに限られません。作業方法や疲労回復するための設備なども、職場環境に含まれています。

- 人間関係:コミュニケーションなど

- 業務環境:空調照明など~設備レイアウトなど

- 業務内容:裁量権、負荷の量、労働時間

ストレスチェックの結果によって、これらの職場環境の必要性と改善のための対策が浮き彫りになります。ストレスチェックを形骸化することなくメンタルヘルス対策の一次予防として生かすことで働く環境が整い、従業員一人ひとりがパフォーマンスを最大限発揮できるようになります。

関連記事:職場環境とは|改善するアイデアと具体例、取り組み事例

健康リテラシーを高める

全ての健康問題に影響すると考えられている健康リテラシーを高めることは、メンタルヘルス対策にも有効です。健康リテラシーを高めることで「健康意識を高めること」につながるのです。

メンタルヘルス対策を実施する際にも健康リテラシーの高い従業員に対して施策を実施することで効果が最大限に高まります。

健康リテラシーとは、「自分に必要な健康情報を入手し活用する能力のこと」です。健康リテラシーが高いと正しい情報を理解でき、自身の健康状態に応じて活用することができます。

例えば、健康診断などで疾病の早期発見や、重症化する前に軽症の段階で治療できることもあるでしょう。あるいは健康な方の場合は、維持増進のために、積極的な取り組みを行うなどの工夫ができます。

健康リテラシーを身につけ、セルフケアを従業員自身がすすめられることで健康状態が改善されアブセンティーイズムやプレゼンティーイズムの改善につながり、結果的には労働生産性の向上にもつながります。

高い健康リテラシーを身に着け、適切な行動ができる従業員が増えることで、社内全体の健康レベルは底上げされます。

関連記事:従業員の健康リテラシー向上策を知ろう

健康経営を推進する

ここまで見てきたようなメンタルヘルス対策に加え、より効果的に対策を実施するために、近年重視されている「健康経営」の視点を取り入れることも大いに役立ちます。

健康経営とは、『従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法』です。

あくまで企業が用いる経営手法ですので、従業員の健康を促進することは手段であり、目的は組織の活性化・生産性の向上であり、最終的には業績向上、企業価値の向上を目指します。

職場で健康プログラムを実施することで従業員の行動変容をもたらします。最も効果を発揮するのは各施策の単発での実施ではなくに提供されるのではなく、組織の戦略の中心に位置づけられ継続的に実施されているときです。

健康経営として健康プログラムの推進やメンタルヘルス対策を練ることで、事故や傷病予防だけでなく、ストレスの要因への対処や適切なワークライフバランスの達成が可能になります。

健康経営の取組みとして、「メンタルヘルス不調者への対応」や「特定保健指導の推進」など従業員の健康増進につながる項目が含まれています。そのため、健康経営と併せてメンタルヘルス対策を推進することで、より効率的に従業員の健康を保持・増進ができ、生産性の向上へ取り組み効果を最大化することができます。

健康経営スタートガイド(無料)のダウンロードはこちら

関連記事:【徹底解説】健康経営とは?

二次予防対策の具体例:早期に発見し、早期治療につなげる取り組み

二次予防は、メンタルヘルス不調を早い段階で発見し、適切な措置を行う「早期発見」です。重度な精神疾病に至る前に、早い段階で不調を把握・発見し、対処するための取り組みのことを指します。

具体的には、メンタル不調者本人・上司・同僚への気づきの支援や検診、相談窓口などの体制整備があります。

SOSを上げたり、気兼ねなく相談できる風土醸成により、二次予防が効果的に働きます。ストレスチェックはメンタルヘルス対策の一次予防に用いられるものですが、副次的な効果としてメンタルヘルス不調の早期発見(二次予防)にもなります。

不調に気付いた時に、ためらわずに相談できる相談窓口を社内外に設置したり、産業医との面談機会を設けることも重要です。

健康診断の100%実施を推進する

企業や組織は、従業員に健康診断を受診させなくてはなりません。

従業員の健康課題を探るためでなく、従業員の健康に対する取り組みの中で健康診断受診率を100%にするということはそれだけで従業員の健康への取り組みの一つとなります。労働安全衛生法第44条では、企業や組織はそこで働く従業員に健康診断を実施しなくてはならないと定められています。

企業や組織は健全な運営を行う必要があり、健康診断はその健全な運営を支える従業員の健康を守るための根幹となります。

高ストレス者への面談を実施する

高ストレス者はメンタル不調に陥る可能性が高いとされているため、高ストレス者への対応はとても重要になります。面談へと促すだけでなく、面談を希望しない場合にも様々な方法で対応し放置しないようにしましょう。

メンタル不調になると気分の落ち込みや意欲の低下だけでなく、脳機能の低下をもたらし、集中力や判断力を鈍らせます。結果的には仕事の生産性が低下するだけでなく、重度の場合は休業になる可能性も考えられます。

また、一緒に働いている身近な仲間が2人、3人とメンタル不調によって業務効率が下がったり、体調不良になっていくと、職場内には不穏な空気感がひろがります。そして不調ではない従業員に対しても、不安感をもたらしたり、モチベーション低下を招くことがあります。

関連記事:【ストレスチェック】高ストレス者の対応|面談・有効な施策

若年層も含めた特定保健指導を実施する

特定保健指導は、主にメタボリックシンドロームの予防・改善を目的として、40歳以上の従業員に実施される保健指導です。健康増進のためには、問題が発生する前に予防することが理想ですが、そのために有効なのが特定保健指導です。

義務化されているのは基本的に40歳以上ですが、40歳未満の若年層にも実施することで問題の早期発見やヘルスリテラシーの向上が可能になり、より効果的な予防が実現できるでしょう。

RIZAPの特定保健指導資料(無料)のダウンロードはこちら

三次予防対策の具体例:従業員の復帰支援の取り組み

三次予防は、メンタル不調を発症してしまった従業員の治療と、休職後の職場復帰・再発予防の取り組みです。おろそかにすると、再発したり離職につながることもあるため、慎重に取り組む必要があります。

産業医の協力体制をつくる

休職者・産業医と連携し、休職・復職の判断、休職時・休職中・復職時・復職後などの各タイミングでの面談を実施して、企業として適切な判断を行いましょう。

例えば、従業員の主治医の診断書により、休職が必要とのことで連絡を受けた場合でも、本当に休職が必要かどうか、産業医によるアドバイスを求めることも重要です。また、復職の申し出の際も同様です。

産業医と、従業員の主治医の意見が異なる場合は、労働安全衛生法第十三条に基づき、産業医の意見を尊重しましょう。

労働安全衛生法

第十三条

3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。

6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

復帰支援プランをつくる

休職者が安心して療養に専念できるよう配慮しつつ、休職者の管理監督者、職場内産業保健スタッフ等と連携して復帰支援プランを作成し、職場復帰を支援しましょう。

職場復帰支援プログラムとは、職場復帰支援についてあらかじめ定めた事業場全体のルールのことです。

職場復帰支援プランとは休業していた労働者が復職するにあたって、復帰日、就業上の配慮など個別具体的な支援内容を定めたものです。すなわち、休職者に合わせて作成された復帰までの計画書のことです。計画休職者対応は、一人ひとりの状況や特性が異なるため個別対応となります。休職者がスムーズに職場復帰するために、休職から復職までの流れや復職の日、復職後の部署を明確化したプランに落とし込んでいきます。

職場復帰が可能と判断された場合の「職場復帰支援プラン」

- 職場復帰日

- 管理監督者による就業上の配慮:業務サポートの内容や方法、業務内容や業務量の変更、段階的な就業上の配慮、治療上必要な配慮など

- 人事労務管理上の対応等:配置転換や異動の必要性、勤務制度変更の可否及び必要性

- 産業医等による医学的見地からみた意見:安全配慮義務に関する助言、職場復帰支援に関する意見

- フォローアップ:管理監督者や産業保健スタッフ等によるフォローアップの方法、就業制限等の見直しを行うタイミング、全ての就業上の配慮や医学的観察が不要となる時期についての見通し

- その他:労働者が自ら責任を持って行うべき事項、試し出勤制度の利用、事業場外資源の利用

まとめ

ストレスチェック制度は、50人以上の事業場において1年に1回実施することが義務付けられています。ストレスチェックやメンタルヘルス対策は、従業員の健康を守るだけでなく、職場環境改善や労働生産性の向上など企業にとっても利益のあるものです。実施の際には、プライバシーの保護など、従業員ファーストの姿勢で行うことが大切です。

お役立ち資料「メンタルヘルス対策入門編」を無料で公開

メンタルヘルス対策をこれからやろうとお考えの方の中には「何から手を付けるのが良いか迷う方」「基礎知識をおさらいしたい方」「どんな施策でどんな効果が得られるか知りたい方」も多いのではないでしょうか?

そこで、メンタルヘルス対策を推進するお役立ち資料「メンタルヘルス対策入門編」をお届けします。

どんな視点でメンタルヘルスを捉えるのが良いのか、自社の課題を把握するためには何が必要なのかなどを、基礎的な情報から、有効な施策や事例などを交えて総合的にご紹介しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)