健康経営とは

経済産業省は、健康経営を「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること」と定義しています。

参照元:経済産業省「健康経営」

この概念は1990年代にアメリカの心理学者によって提唱され、2010年代からは日本でも注目されるようになりました。

従業員が心身ともに健康な状態の職場は、高いモチベーションを維持できるため生産性が向上し、企業の業績アップにもつながります。また、従業員が健康で生き生きと働ける職場づくりは企業のイメージアップにも貢献します。

そのため、現在は多くの企業が健康経営のために、従業員の健康への配慮や職場環境の改善に取り組んでいます。

中でも健康と密接に関わる食生活については、各企業でさまざまな取組みが行われています。

「従業員の健康取り組みガイド」をご覧いただけます

従業員の食生活改善の施策をお探しのご担当者様必読!

健康施策をどのように施策を組み立てるのか、どのような施策があるのか等お悩みのご担当者様も多いのではないでしょうか?

そこで、健康施策に取り組むご担当者様に向けた実践に関する手引書「従業員の健康取り組みガイド」をお届けします。

従業員の食生活改善をはじめ、健康経営優良法人の認定取得を意識した「食事」「ヘルスリテラシー」「運動」3つのテーマに絞って実践的な施策をご紹介しています。どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

健康経営で食生活の向上へ取り組むメリット

従業員の問題企業においても健康経営の概念のもと、企業が従業員の食生活に気を配ることには以下のようなメリットがあります。

- 従業員のモチベーション・パフォーマンスの向上

- 生産性が高められることによる、企業の業績向上

- 離職率の低下

- 休職者の減少

- 保険料など医療コストの削減

- 企業のイメージアップ

偏った食生活を送ることにより、肥満や生活習慣病の原因となるだけでなく、自律神経の乱れや免疫力低下を引き起こします。バランスのよい食生活で従業員が健康な状態であれば、仕事に集中できるため効率も上がり、仕事のクオリティも高くなります。

一方、企業においても従業員が健康になることにより、病気などによる心身の不調で離職や休職する人が減り、人材の定着に繋がるメリットがあります。

また、従業員が健康で病院に通う回数が減れば、その分企業の保険料の負担も減り、医療費のコストも削減できます。さらに、従業員の食生活の改善へ取り組んでいることが広く知られるようになれば、企業のイメージアップへ繋がります。

従業員の食事改善をサポートするRIZAP法人向けウェルネスプログラム

健康経営を実践するには、健康課題に合わせた対策が必要です。RIZAP法人向けウェルネスプログラムでは、運動プログラムだけでなく従業員様の食事改善や課題・現状に合わせたプログラムを多数ご用意しています。セミナーだけでなくコラムや配信プログラム等課題に合わせてプランニング、ご提案いたします。

資料ダウンロードはこちら(無料)

現代人が抱える食事の課題

忙しい現代人は、つい食事をおろそかにしがちで、健康経営的な観点から見るとさまざまな課題があります。

具体的にどのようなことが問題なのか、以下に詳しく解説します。

栄養バランスの乱れ

食品にはそれぞれ異なる栄養素が含まれています。

肉にはたんぱく質や脂質、魚や牛乳には脂質やカルシウム、野菜類にはビタミン、米やパンには炭水化物など、さまざまな栄養素をバランスよく摂取することが、健康の秘訣です。

しかし、農林水産省が平成29年に全世代の男女1,874人に対して実施した“食育に関する意識調査”によると、「1日2回以上主食・主菜・副菜をそろえてほぼ毎日食べている」と答えた人は全体のわずか60%足らずにすぎず、「ほとんど無い」と回答した人も6.2%にのぼりました。

特に20~39歳までの若い世代は主食・主菜・副菜をそろえて食べる頻度が少ないようです。

参照元:平成29年3月 厚生労働省|食育に関する意識調査報告書「現代の食生活について」

残業などで仕事が忙しく、自炊などにかける時間がない人だと、つい食事は手軽に摂取できるインスタント食品や外食に頼りがちです。

しかしそればかり食べていると脂質や塩分が過多になり、ビタミンが不足する傾向があります。バランスの悪い食生活を続けていると、メタボリック症候群や高血圧、糖尿病などの生活習慣病のほか、悪性腫瘍や動脈硬化、脳卒中などのリスクも高まります。

朝食を抜く

自宅と職場までの距離があり朝早く家を出る必要がある場合や、睡眠不足が原因で家をでる時間ぎりぎりまで寝てしまいたいという欲求から、つい朝食を抜いてしまう人は多くいます。

平成29年に農林水産省が全世代の男女1,874人に対して実施した「朝食摂取頻度調査」によると、20~39歳までの若い世代のうち34.3%が毎日朝食を摂っておらず、「ほとんど食べない」と回答した人は12.3%にのぼっています。20代だけにしぼるとさらに「ほとんど食べない」の比率が高くなっており、若い世代ほど朝食を抜く人が多いようです。

参照元:平成29年3月 農林水産省|食育に関する意識調査報告書「現代の食生活について」

しかし、脳を働かせるために必要なブドウ糖は夜寝ている時にも消費されるため、朝起きた時にはすでに不足しています。

朝食を取らないとブドウ糖が欠如している状態が続くため、集中力や作業効率の低下、ミスなどを招くリスクが高くなります。

また、体を動かすエネルギーも不足し、疲れやすくもなります。

野菜不足

外食やインスタント食品が多くなると、野菜も不足しがちになります。

厚生労働省は健康を維持するのに理想的な野菜の摂取目標を1日350gと定めています。しかし、厚生労働省が平成29年に実施した「令和元年国民健康・栄養調査報告」によると、国民全体の野菜摂取量の平均値は280.5gで、どの世代においても目標値には届いていません。特に20~29歳の若い世代の平均値は男性が264.9g、女性が218.4gと目標値を大幅に下回っています。

参照元:厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査報告書」

野菜には老化の原因となる活性酸素の働きを抑えるビタミン群やポリフェノールのほか、発がん物質の生成を抑制するβカロテン、腸内環境を整える食物繊維といった栄養素が豊富に含まれています。

そのため野菜が不足すると、肌荒れや便秘、頭皮のかゆみやフケなどの弊害が起こりやすくなります。

また、免疫力が低下して風邪を引きやすくなったり、体が疲れやすくなったりするほか、悪性腫瘍や心筋梗塞、脳卒中などのリスクも高くなります。

栄養素不足を補う手段として、サプリメントを飲む人も多いようですが、やはり栄養を効率よく摂取するなら、野菜を食べるのがおすすめです。

塩分の過剰摂取

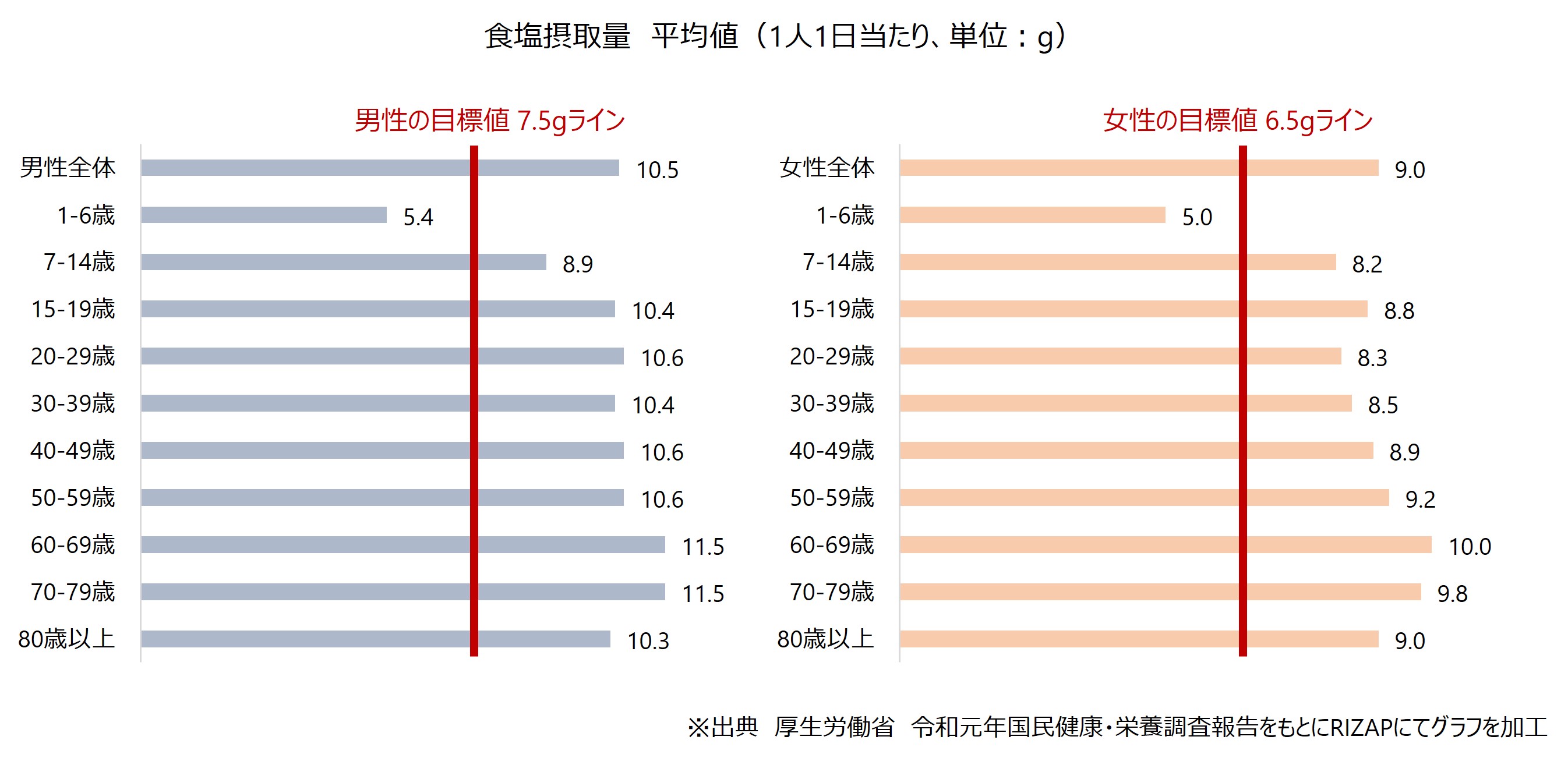

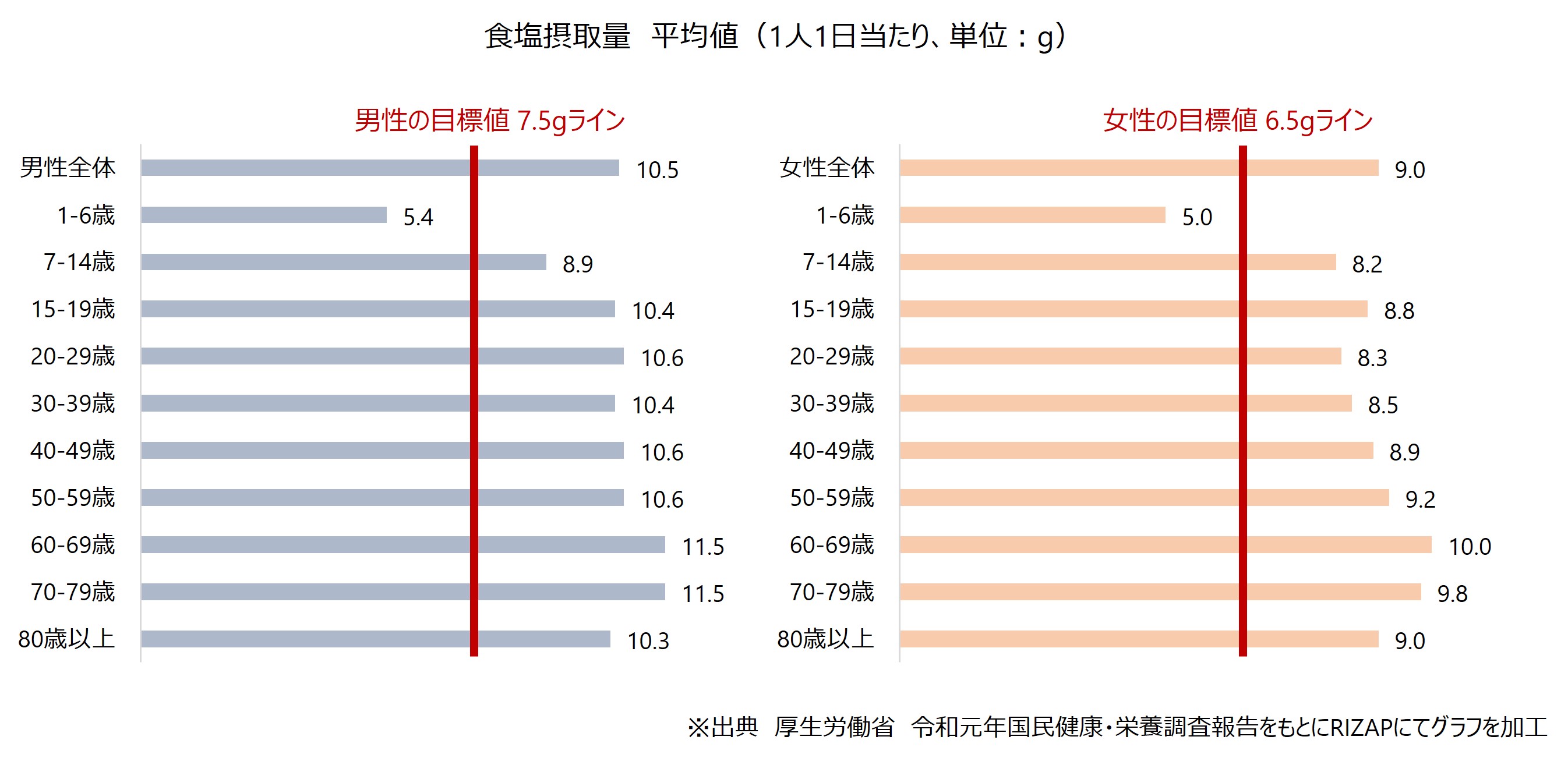

現代生活において、塩分摂取量は基準値よりも多く摂取している傾向があります。

厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準」(2020年版)では、食塩摂取量の目標値は男性7.5g未満、女性6.5g未満とされています。

しかし、令和元年国民健康・栄養調査報告によると、性別、年代によって摂取量の差はあるものの、男女ともに、幼少期を除く全年代において、食塩摂取量の目標値を超えています。

塩分の過剰摂取は「高血圧症」になるリスクを高めます。

塩分の過剰摂取は「高血圧症」になるリスクを高めます。

血圧が高くなれば、動脈硬化が進み、「脳卒中」や「心臓病」を引き起こす恐れもあります。

そうしたリスクを軽減するためにも、塩分濃度の濃い食べ物を知っておくことや、過剰摂取を避けたり、出汁や香り、薬味等により塩分を減らしつつ美味しく食べる方法など塩分に対する関心を高め実践することが重要です。

食事時間が不規則になる

仕事で昼休憩があるものの、忙しさから食事時間がずれこんだり、残業で夕食が遅い時間になってしまったり、前提としてシフト制などが原因で食事時間が不規則になる可能性があります。

食事の時間が不規則になることにより、胃や腸といった消化器に負担がかかり体調不良へと繋がります。また慢性的な体調の不調が続けば、日常でのパフォーマンスの低下を引き起こします。

食事に関する健康経営のアイデア

このような現代人の食生活の課題に対して、企業は色々な取り組みを行うことができます。

以下に健康経営的な観点から行える取り組みのアイデアをご紹介します。

食育セミナーの実施

食育セミナーは、従業員の食生活の意識改善に有効な方法のひとつです。

一般的には管理栄養士や食育アドバイザーなどを招いて、「生活習慣病を予防する献立」や「簡単に作れて栄養が補える朝食」など、従業員が抱える食生活の課題に合わせた講義を行います。

食育により食事への知識が増えることで、普段の食生活を見直すきっかけをつくることができます。

テーマはニーズに合ったものを選べるので、事前に従業員が食生活にどのような課題を抱えているのか、アンケートを取るとよいでしょう。

昼食時など参加しやすい時間に行い、試食やディスカッションを取り入れた参加型にすると、従業員の関心も高まります。

ただセミナーの場合、その場限りの一方的なものになってしまう可能性もあるため、定期的に開催するなど、従業員が持続的に食生活の改善に取り組めるよう企業側もバックアップする必要があります。

食事セミナー資料(無料)のダウンロードはこちら

RIZAPの食事セミナーの特徴

RIZAPの法人向けセミナーは、セミナー形式で参加者に自身の健康の気づきを与え、行動変容まで導くことを目的としたプログラムです。RIZAPトレーナーが企業へ出張、またはオンラインで従業員の健康意識向上を図ります。

RIZAPメソッドに基づく座学とトレーニングを組み合わせたセミナープログラムを実施することで、健康増進や社内コミュニケーション活性化、リフレッシュを促し、組織力の向上、ひいては企業価値向上を目指します。

- 特徴1 出張セミナーとオンラインセミナーで全国対応可能

- 特徴2 開催形式問わず、セミナー満足度は98%※

- 特徴3 動かなかった健康無関心層も意識改革と動機付け

法人向けセミナーではRIZAPメソッドを熟知し、セミナー講師としてもスキルを磨いた法人向けプログラム専任トレーナーが講師を務めます。

対面でもオンラインでも参加者のセミナー満足度は98%と高い水準を保っており、企業担当者様からも高い評価を得ています。

※セミナー開催後アンケート集計 2021年4月~2022年3月 N=10,372

食事セミナー資料(無料)のダウンロードはこちら

専門家による指導

栄養バランスが整った食事が大事だと分かっていても、自分で改善のためのプランを立て、持続的に実行するのはなかなか難しいです。

食生活を効果的に改善していくには、専門家のアドバイスも必要です。

健康経営を実施する企業の中には、食の専門科に相談できる窓口を設けているところもあります。

地域の保健センターを利用したり、外部の相談サービスを導入したり、健康相談ができるチャットツールを活用するなど、相談の方法はさまざまです。

相談窓口を設けると、従業員が抱える食生活の課題を企業が把握しやすくなるメリットがあります。

ある企業では栄養相談の内容をもとに宅配サービスを導入し、生活習慣病の高リスク者の割合を下げられたという成功事例もあります。働き方などを踏まえて自分の状況に応じたアドバイスを貰うことにより、食生活の見直しを計りましょう。

社食サービスの導入

場所やコストはかかりますが、社員の食生活に直結する有効な福利厚生が「社食サービスの導入」です。

昼食は社食で食べる従業員も多いので、一日に一度でも野菜を豊富に使った栄養バランスのよい食事を提供することは、従業員の健康維持に有益です。

特に一人暮らしで自炊することが少ない人にとっては、自分で作らなくても栄養バランスがよい食事が摂れ、昼食代の節約にもなります。

また、社食サービスを提供することで昼食の時間を定めることができ、食生活の乱れを正すのに効果的です。

コストやスペースの問題で社食の導入が難しい企業には、お弁当や給食の「配達サービス」や、冷蔵庫にあるメニューをいつでもレンジで解凍して食べられる「設置型サービス」という選択肢もあります。企業の規模やニーズに応じて選ぶのがおすすめです。

シャッフルランチの実施

シャッフルランチとは、部署などが違い日頃接点のない社員同士をグループにして、企業の負担でランチタイムを共有してもらおうという取り組みです。

ランチ代の負担だけで手軽に始められる上、普段交流のない社員同士が活発にコミュニケーションを行うことで、新たな人脈やアイディアが生まれることが期待できます。

また、今後仕事で接点ができた時、双方で面識があるため連携がスムーズになり、業務の効率化にもつながります。

ランチタイムに行うため、子育てや介護などで終業後の懇親会などに参加しにくい従業員でも参加しやすいというメリットもあります。

食生活の改善に取り組む企業の事例

では最後に、健康経営の概念に基づき、実際に従業員の食生活の改善に取り組む3つの企業の事例についてご紹介します。

味の素株式会社

「味の素株式会社」では、ICTを活用して従業員が自身の健康状態を可視化し、セルフチェックを行えるシステムを整備しています。

パソコンで健診結果や就労状況などを閲覧できる「My Health」システムや、健康アドバイスアプリ「カラダかわるNavi」の導入により、良好な体調を維持するためにはどうすればよいか、自身で意識できる取り組みを進めています。

それだけでなく、社員食堂での健康支援メニューの提供や産業医・保健師による保健指導、血糖値測定適正糖質セミナーも実施。従業員全員が健康に高い意識を持ち、自然と健康になれることを目指しています。

関連リンク:味の素株式会社Webサイト

ヤフー株式会社

「ヤフー株式会社」本社の社員食堂では、従業員の欠食を改善するため朝・昼・晩と3食提供しており、特に朝食は無償で食べられるので、若い世代から好評です。

また、脂質過多を防ぐため揚げ物メニューは値上げする代わりに魚のメニューは値下げし、655キロカロリー以下のスマートミールの提供も行っています。

さらに社員食堂のない地方拠点では、温かい汁物とサラダを提供し、地方の従業員の健康改善にも取組んでいます。

関連リンク:ヤフー株式会社Webサイト

東京海上日動火災保険株式会社

本社食堂では低カロリーで野菜が多めの「ヘルシーメニュー」を、さらにグループ会社では栄養バランスの取れた17品目の「スマートミール」を提供しています。

また、1990年代より毎年10~11月を「健康増進月間」とし、「毎日朝食コース」など個人や組織単位でゲーム感覚で健康増進に取り組めるチャレンジを実施。

さらに「健康チャレンジカード」を配布し、通年で自身の健康管理を意識できる試みを進めています。

関連リンク:東京海上日自動火災保険株式会社Webサイト

食生活改善施策の効果を高めるポイント

食生活改善施策の効果を最大化するために気をつけたいポイントとして、取り組み内容がただのインプットの場、従業員が受け身で聞いている状況になっていないかがあります。

いくら正しい健康的な食生活の知識を聞いたとしても、いざ実践に移すのは難しいことです。下記のようなポイントを意識して、従業員の行動変容を後押しする取り組みにしていきましょう。

健康リテラシーの向上

食生活の改善にあたり、まず必要なことは従業員が正しい食事知識や情報を得ること、学ぶことです。健康リテラシーは、ネットリテラシーと同様に重要視される時代です。情報発信には責任が伴うということを踏まえ、慎重に考えたうえで行うことが重要です。

特に食事に関する情報は多く発信されており、「○○ダイエット」「絶対にやせる△△」などといったテーマがメディアでも多く取り上げられています。

企業の人事担当者や健康管理の担当者の場合、たくさんの従業員に情報を届けるシーンもあるため、よく情報を吟味し、正しい情報を、タイミングや伝え方等、適切に伝えることが重要です。

健康リテラシーとは、健康に関連する情報を探して入手し、理解して、意思決定に活用し、適切な健康行動につなげる能力のことです。

※日本ヘルスリテラシー学会WEBサイトより

つまり、

「自分に必要な健康情報を入手し活用する能力のこと」を指します。

「食事バランスガイド」などの活用

食事ガイドライン※3とは、1日に「何を」、「どれだけ」食べたらよいかを考える際の参考にしていただけるよう、食事の望ましい組み合わせとおおよその量をイラストでわかりやすく示したものです。

こうした食事に関する情報を発信することで、従業員のリテラシー向上に繋がります。

※3 農林水産省 「食事バランスガイド」

近年ではデジタル化が進み、こうした情報を社内ポータルやメールで、定期的に情報発信することが気軽に可能になりました。また、簡単にレシピ・作り方が分かる動画コンテンツなども増えてきているため、そういったものを活用し、従業員が健康情報に触れる機会を作りましょう。

行動変容ステージに分けたアプローチ

健康施策でよくあることとして、一つの施策を従業員に対して同じ呼びかけ方をしている場合があります。

従業員全体での健康状態、興味関心の度合いは違うため、参加モチベーションを少しでも上げるためには、集団をいくつかに分け、呼びかけ方を工夫する必要があります。

行動変容ステージモデルは1980年代に禁煙の研究から導かれたモデルですが、運動・食事など健康に関する様々な行動について幅広く研究と実践が行われています。

行動変容ステージのそれぞれの特徴を把握することで、より効果的な働きかけが可能になります。自社の従業員がどのステージに多いのかを把握し、特徴に合わせた働きかけを行いましょう。

健康無関心層への配慮

特に健康無関心層は行動を変えることが難しいとされており、現状維持バイアスから古い健康習慣との決別ができない人が多くいます。

また、説得的に正論を言われるとつい反発してしまう習性がある人の割合が多いなど、アプローチをする上で気をつけなければなりません。

将来の健康リスクより、現在満足している健康習慣を重視する傾向があるため、健康になることを強制するのではなく、健康改善ではなく、楽しいイベントであることを強めて呼びかけるなど、工夫を行いましょう。

その他、健康イベントの参加により保険料の割引率が変わったり、参加インセンティブを付与することで、参加勧奨をすることも有効な選択肢の一つとなります。

健康無関心層を行動変容に導く4つのポイント(無料)のダウンロードはこちら

食生活改善の取り組みを定期的・長期的に設定

取り組みの効果を高めるには、企業(人事や総務、健康管理担当者)が従業員に対して健康情報に触れる機会をなるべく多く提供し、健康の維持増進を計ることが重要です。

「今は関係ない」「自分のことではない」と思ってしまうと、一度聞いた内容でも関心が薄れてしまい、あまり重要視できないことがあります。まさに、「対岸の火事」のことわざの通り、向こう岸の火事は自分に災いをもたらす心配のないという意味です。

健康な時に疾病や薬のことを聞いても、なかなか自分事としてとらえにくいものです。このことを踏まえ、長期的に複数回、テーマを変えて研修機会を設けることが重要です。

「昨年、食生活改善の取り組みを実施したから今年はもういいだろう」と考えるのではなく、テーマをや登壇者(話し手)を変えて年に数回研修機会を作るなど、健康情報に高頻度で触れる機会を作りましょう。

そうすることで着実に健康リテラシーは高まり、健康風土が醸成されていきます。セミナーや健康増進のプログラムを検討し、定期的に実施していきましょう。

周囲の環境からのアプローチ

本人への直接的な介入のほかに、周囲の環境へのアプローチが重要になります。健康経営度調査において、食生活改善に向けた具体的な施策として以下が挙げられています。

・社食などで健康づくり支援メニューを提供

・社食等での栄養素・カロリー等の表示

・健康に配慮した食事・飲料の提供や補助

・外部事業者等の栄養指導・相談窓口の設置

・食生活改善アプリ提供等のサポートの実施

食生活に関する情報の発信や、積極的に取り組めるように環境を整え促進する施策が多く実施されていました。

集団で取り組む環境を整える

部署単位でまとまって取り組むような仕組みにしたり、家族を巻き込んだ施策を行うことで、健康に無関心だとしても「みんながやってるから自分もやらないと」と思い行動する人も増えてくると想定されます。

特に日本人には同調効果が強く働く傾向があるため、部署単位で参加し、競い合ったり協力して推進できる仕組みを用いて、優秀だった部署へインセンティブを与えるなどすることで効果がより見込めると考えられます。

社内に健康文化を醸成させることは非常に重要であり、いかに多くの人を巻き込めるかがひとつポイントとなります。

行動変容しやすい環境を整える

行動変容を促すには個人や集団での主体的な取り組みを支援する方向性とともに、その行動変容が可能となる環境整備が重要です。

例えば社員食堂がなく昼食を購入する場所が遠い勤務先の場合、お弁当のない従業員はインスタントラーメンを常備しておいたり、出勤時に昼食を買っておくなどの選択肢しか昼食を食べる環境が整っていない場合があります。社員食堂を設置するのは大掛かりで難しい場合でも、コンビニエンスストアの自動販売機を事業所内に設置したり、健康的なメニューのお弁当を宅配してもらう状況を作るなど環境を整えることを検討してみましょう。

他にも、従業員の運動を促すためにジムでの法人会員を検討したり、勤務時間中に上限回数を設けてジムや運動の時間を可能にするなど、「環境」「制度」として従業員の運動を後押しする工夫も大切です。

関連記事:行動変容とは?変化を促すアプローチと無関心層対策のポイント

社内に好影響もたらす人物を作る

情報インフラが整った現代の日本では、さまざまなところに健康情報があり、触れる機会は豊富にあります。しかし身近な人から、実体験と共に聞くことで、共感が生まれ、より「自分事」として捉えやすくなります。

社内であれば、同僚や上司など、普段から接している人が病気になって回復したり、太っていた人が痩せるなどした際に、「どうしたら治ったか?」「何をやったから痩せたのか?」などの話は興味深く、実体験と共に聞くと、「私もやってみよう」「私も気を付けよう」となるのです。

聞く側としても、実体験に勝るものはありません。

例え今が健康であっても、また太っていなくとも、身近な人に関する話になるだけで自分事化されます。これは親近感がわくためです。

このように、「健康アンバサダー」のような好影響をもたらす人が存在すると、じわじわと社内で健康リテラシーが高まっていきます。

例えばRIZAPウェルネスプログラムには、「結果にコミット®コース」というサービスがあります。3ヶ月間、RIZAPによる食事管理と運動サポートで生活習慣を変えていくもので、3ヶ月で平均6.1kg減※の実績があります。

じわじわと体が変わっていくことで周りから「どうやって痩せたの?」などの秘訣や生活習慣で変えたことなどが口コミで広がり、「私もやってみよう」という方が表れてくるケースがあります。そういったきっかけを社内に作ることも得策です。

※結果にコミットコース受講者集計 2020年9月~2021年5月 N=278

まとめ

従業員の食生活の改善は、健康経営でも要となる重要な取組みです。社員食堂でのヘルシーメニューの提供や宅配弁当の提供、食育セミナーや専門家による食育指導の実施、健康管理ツールの導入などにより、従業員ひとりひとりの健康への意識が高まるような働きかけを行いましょう。

「従業員の健康取り組みガイド」を無料公開

健康施策を検討する際に、自社にとって最適な健康施策をどのように施策を組み立てるのか、どのような施策が適切なのか等お悩みの方も多いのではないでしょうか?

そこで、健康施策に取り組むご担当者様に向けた実践に関する手引書「従業員の健康取り組みガイド」をお届けします。

2017年の法人事業発足以来人と組織を元気にするお手伝いをしてきたRIZAPが、ご担当者様の一喜一憂に向き合い、寄り添ってきた中で培った健康施策の知恵とノウハウを本書にまとめました。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)