行動変容とは

行動変容とは、人の行動が変わることをさします。

一般的には健康保持・増進のために行動や生活習慣、ライフスタイルを望ましいものに改善することを説明するさいに用いられることが多いですが、人の気持ちの変化にアプローチする手法としてビジネスの世界や人材育成の分野でも使われるようになってきました。

自分自身が行動を変えることや、人の行動が変わることを支援することは簡単ではないと認識されています。「自発的に」行動を変化させることを目指して「行動変容を促す」という使われ方がされています。

行動変容の具体例としては以下の5つがあげられます。

- 今までに経験したことのない行動を新たに始める

- かつて経験したことのある行動を再開する

- 好ましくない行動をやめる

- 行動を修正する

- これら4つを継続する

行動変容を促すには、行動変容に影響するさまざまな要因をみつけるとともに、周囲の環境を整備したり、教育面からの支援を行い動機づけを高め、行動変容に必要な知識と技術の習得を促すような複数でかつ多面的な仕組みが必要となります。

参照:日本保健医療行動科学会雑誌 34(1),2019 49-59

行動変容が難しい理由

人は「変わりたい」と思う気持ちを持つと同時に無意識下で「そのままでいたい」という変化をあらがう状態をあわせもつ特徴があります。

そのため、関心を持ったとしても行動に移すまでにはまたいくつもの壁があり、関心を持ってもすぐに行動に移せないばかりか、行動に移せた望ましい生活習慣行動も「継続」「定着」するためにも、その行動をやめてしまう危険と隣り合わせとなります。

「健康無関心層を行動変容に導く4つのポイント」をご覧いただけます

健康経営の推進にあたり、どのような健康施策にも積極的な参加が難しい「健康無関心層」の対策に頭を抱えているご担当者も多いのではないでしょうか?健康に関心のない健康無関心層の割合は約40%ともいわれています。

そこで無関心層に対する施策にお悩みの方、健康施策の導入をお考えの方に最適なお役立ち資料「健康無関心層を行動変容に導く4つのポイント」をお届けします。

健康無関心層の実態に合わせた具体的なアプローチ方法や成功事例を通して得られたポイントが詰まっており、健康施策にお悩みのご担当者様にとって必見の内容となっています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

行動変容ステージモデルとは

行動変容ステージモデルとは、1980年代前半に禁煙の研究から導かれたモデルです。このモデルをもとに禁煙だけでなく食事や運動をはじめ、いろいろな健康に関する行動について幅広く研究と実践が進められています。

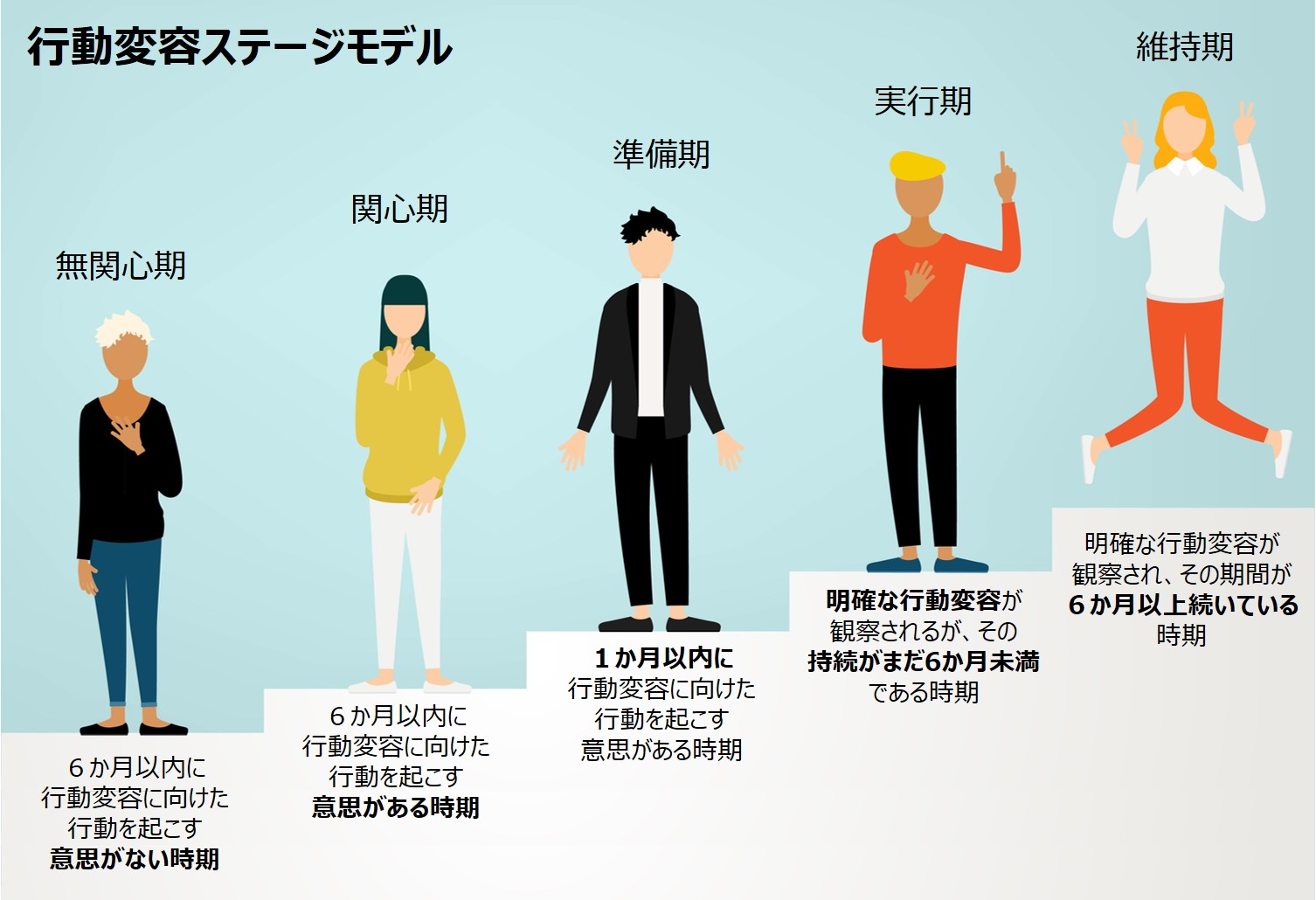

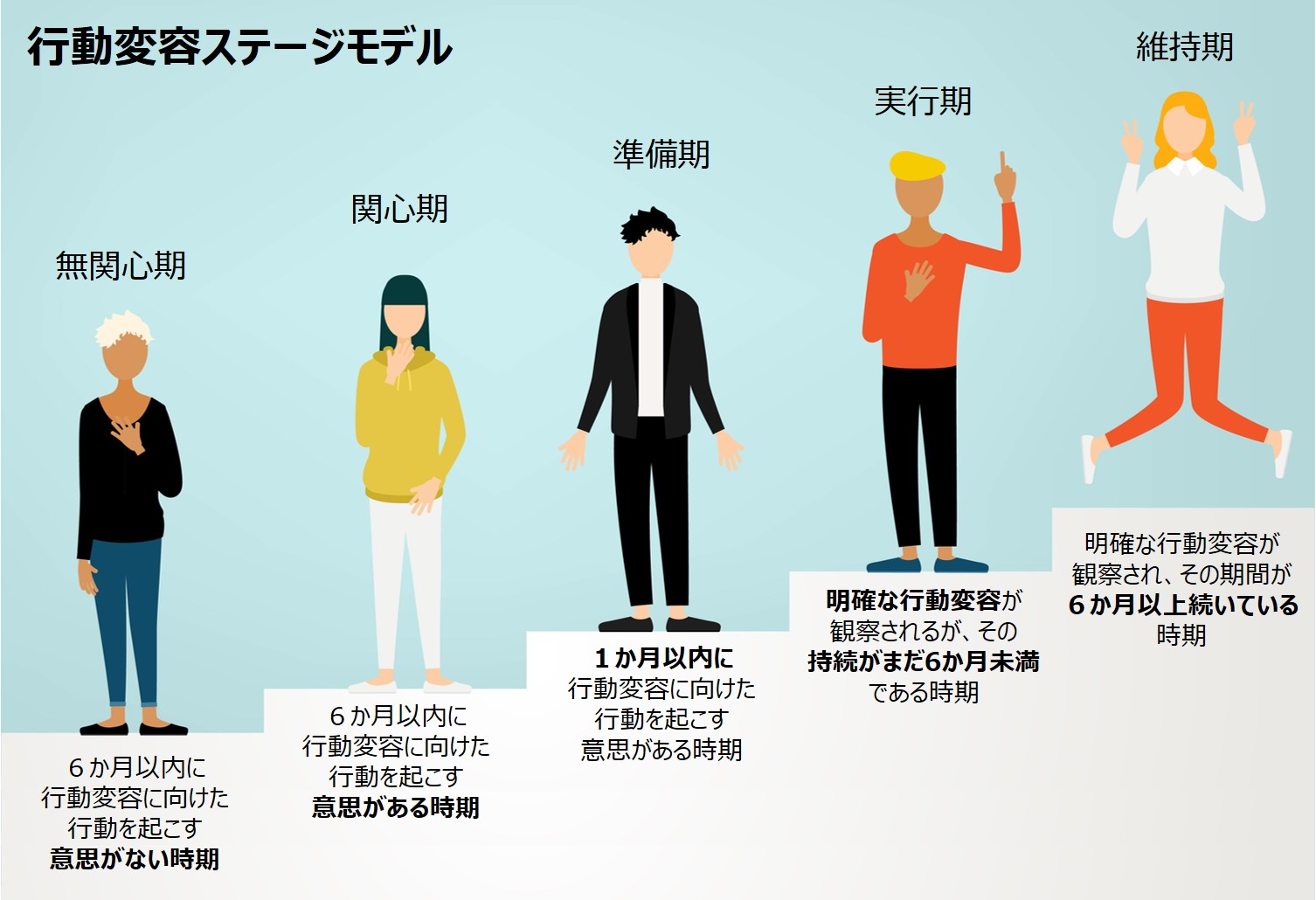

行動変容ステージモデルでは、健康状態や健康意識によって無関心期、関心期、準備期、実行期、維持期の5つのステージに分けられています。人が行動を変えるには、以下のように「無関心期」→「関心期」→「準備期」→「実行期」→「維持期」の5つのステージを通ると考えます。

- 無関心期:6か月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がない時期

- 関 心 期:6か月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期

- 準 備 期:1か月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期

- 実 行 期:明確な行動変容が観察されるが、その持続がまだ6か月未満である時期

- 維 持 期:明確な行動変容が観察され、その期間が6か月以上続いている時期

行動変容ステージのそれぞれの特徴を把握することで、より効果的な働きかけが可能になります。

行動変容ステージは対象者の特徴を理論的に把握することができますができますが、単純に右肩あがりに一直線に行動変容がすすむわけではなく、ステージを行ったり来たりする状態を経ながら変化していきます。

自社の従業員がどのステージに多いのかを把握し、特徴に合わせた働きかけを行いましょう。

健康施策で行動変容を促す効果的なアプローチ

ここからは、「運動」することを例にあげ、各ステージの特徴に合わせたアプローチ方法を解説していきます。

無関心期への働きかけ

6ヶ月以内に行動を変えようと思っていない状態を「無関心期」と呼びます。健康行動を何も実行しておらず、興味関心がない状態を指します。健康リスクに対しても気づけていない場合が多く、なぜ健康的な行動をしなければならないのかを理解できていません。

健康施策を考える際、一番頭を悩ませるのがこの無関心期の従業員です。行動変容を促すためのポイントについては、次章の「健康無関心層を変える4つのポイント」をご覧ください。

無関心期への働きかけは気づきを与えることがメインになります。

背景として、現在の健康行動に対する情報が不十分である可能性があります。そのため、まずは今の状況を把握してもらう必要があります。

- 意識の高揚:例)さらに深掘りしたくなるような運動の簡単な知識を伝える

- 感情的経験:例)運動不足が原因で重篤な疾患にかかった人について考えてもらう

- 環境の再評価:例)自分が運動不足のままでいると、家族や友人にどういう影響があるか考えてもらう

無関心期を行動変容に促す4つのポイント 無料ダウンロード

関心期への働きかけ

6ヶ月以内に行動を変えようと思っている状態が「関心期」になります。何かがきっかけとなり、今は行動していないが、健康リスクを把握し、近い将来行動を変えたほうが良いのでは、と関心を持っている状態です。あくまで強い意思はなく、行動していない時期になります。

関心期への働きかけも同じく、気づき・動機付けになります。

本人にも変わりたいという気持ちがあるため、不安や抵抗の要因を取り除き、行動変容のメリットを具体的に伝えることが有効です。

- 自己の再評価:例)運動不足のままでいるとどうなるのか、運動をするとどう生活が変わるかをイメージしてもらう

準備期への働きかけ

1ヶ月以内に行動を変えようと思っている状態は「準備期」となります。運動増進のためにランニングシューズを買ったり、ジムに入会してみたり、食生活の改善のためにレシピ本を買ったりと、実行に向けて準備している段階です。

準備期への働きかけでは、実行に向けての具体的な行動の方法の選択と自己決定ができるように促すことがポイントです。

- 自己の開放:例)家族や同僚にウォーキングをすることを宣言する

実行期~維持期への働きかけ

行動を変えて6か月未満の期間を「実行期」といいます。まだ習慣化はしておらず、続かなくなる可能性がある時期になります。実行できているものの、新しい習慣に対してストレスを感じていたり、簡単に成果が出ずに挫折してしまう人が多く存在します。

行動を変えて6か月以上経った状態を「維持期」といいます。新しい生活習慣として定着してきており、健康行動が継続できている状態です。

実行期~維持期では、どのように実行するか、継続するかに焦点をあてて考えます。行動変容することのメリットを感じ始めている一方、ストレスも感じています。

行動変容の流れは、常に「無関心期」から「維持期」に進むとは限りません。行動変容する前のステージに戻ってしまう「逆戻り」という現象も起こり得ます。

そのため、逆戻りしてしまう心理状態や環境を確認し、小さな成功体験を積み上げていくことが重要です。

- 行動置換:例)テレビをボーっと見ていた時間を筋トレに置き換える

- 援助関係:例)ウォーキングに行っている間、家族に子供をみていてもらう

- 強化マネジメント:例)ウォーキングが1カ月続いたら、自分にご褒美をあげる

- 刺激の統制:例)玄関の一番目立つところにランニングシューズを置いておく

全ステージに有効な働きかけ

1つ目は自己効力感を高めることです。

例え小さくても成功体験を積むことで、本人の自信につながります。その結果、行動を継続するようになります。これを自己効力感といいます。

食行動、喫煙、運動、飲酒など長期間ににわたって形成された生活習慣をいきなり変更するのはとても困難です。そのため、以下のような行動計画を立て、自己効力感を高めながら行動変容を支援することが望ましいです。

- いきなり実行困難な目標を設定するのではなく、本人が実行できそうな目標を設定し、目標が達成できたら次の目標へと順次高めていく

- よい変化が観察された場合や目標が達成された場合は褒める

- 望ましい行動を提示する

- 実行する前に具体的な指導を行う

参照:厚生労働省「特定保健指導の実践定期指導実施者育成プログラム」Ⅳ健康教育

2つ目はモデリングです。

モデリングとは、憧れの先輩や、成功している同僚など、身近にいる人をモデルとし、その言動を真似て結果を出す手法です。

よりリアルに感じやすいよう、年齢や性別、健康状態、生活状況などの環境が対象者と似ているモデルを選定することがポイントになります。

行動変容を促す4つのポイント 無料ダウンロードはこちら

カギを握る健康無関心層の行動変容を促すアプローチ

2021年12月~2022年4月に計6回開催したWebセミナーの参加者約270名へのRIZAPが行ったアンケートで最も課題だと感じている項目で多かったのは、「健康無関心層が参加しない」でした。

他にも、「参加する人がいつも同じ」「本来参加してほしい人や、いつも参加していない人も参加できるような健康経営の取り組みを実施したい」「無関心層の従業員も興味が湧くような施策がしたい」という悩みが多く挙げられています。

また、アンケート結果からは「始めてしばらく経つが、効果的な健康経営を実践できている」という段階になると、健康無関心層の不参加率が約2.3倍になり、「健康経営に取り組んでいくなかで最終的に健康無関心層へ向けた課題が残ってしまう」という課題が見えてきました。

行動変容を促したいと考えられている中で難しいと感じることの多い、無関心期にあたる方々へのアプローチを効果的に行うことで、施策全体の効果がぐっと高まるといえるでしょう。

下記では、アプローチの例をご紹介します。

1. 健康リテラシーを高める

健康リテラシーは、自分自身の健康を守るために大変重要です。多くの研究で、健康リテラシーが高い人は自己管理能力が高く、病気になった時にも医師への質問ができたりと健康状態を高く保つことに対してアンテナが高いことがわかっています。

正しい情報を理解できるだけでなく、健診などで病気を予防したり自分自身の健康を守ることができる行動ができるため、健康リテラシーは「健康を決める力」といっても過言ではありません。

従業員の健康リテラシーが低い場合健康無関心層であることが多く、健康への関心が低いだけでなく、健診の受診率が低かったり薬をきちんと飲まなかったりと総じて健康への関心が低いことから健康状態を悪化してしまう可能性が高くなります。

従業員の健康度を上げようと様々な施策を展開しても、従業員の健康リテラシーが低い状態では関心度も薄く、従業員にとっても必要性を感じない施策になる可能性も高く、施策の効果がなかなか上がらないという事態に陥りやすくなります。ただただ定期的に健康施策や情報提供を繰り返すだけでは健康リテラシー向上にはつながりづらいでしょう。

一方、従業員が高い健康リテラシーを身に着けている場合、健康課題に対して自発的に適切な行動ができる従業員が増えるだけでなく、健康施策を実施する効果も得られやすくなり社内全体の健康レベルは底上げされるでしょう。

健康リテラシーを高めるために、健康リテラシーを高めることを意識した健康施策を実施する必要があり、リテラシー向上の実績のある施策導入することが求められています。

\健康リテラシー向上を意識したRIZAPセミナー/

セミナー資料(無料)のダウンロードはこちら

関連記事:従業員の健康リテラシーを高める施策とは

2. 自己効力感を高める

『自己効力感を高める(自分が「できる」と感じられる・自信をつける)』ことは、特に健康無関心層の行動変容促進に有効です。

健康無関心層の方は、そもそも健康への取り組みに対してネガティブに捉えられているケースが多々あります。わかってはいるけど取り組む時間がないという場合や、取り組んでいる時間がないのに健康に対して強要されることで余計に行動に移ることが難しくなってしまうケースも多いでしょう。

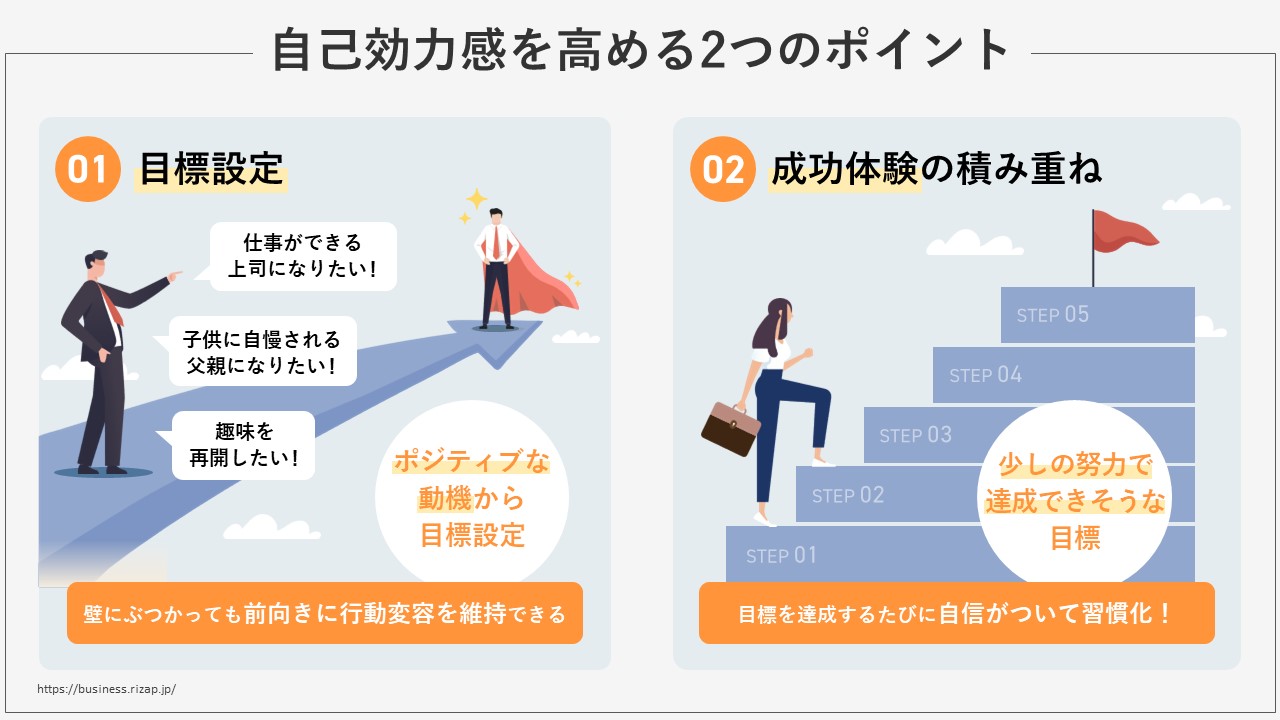

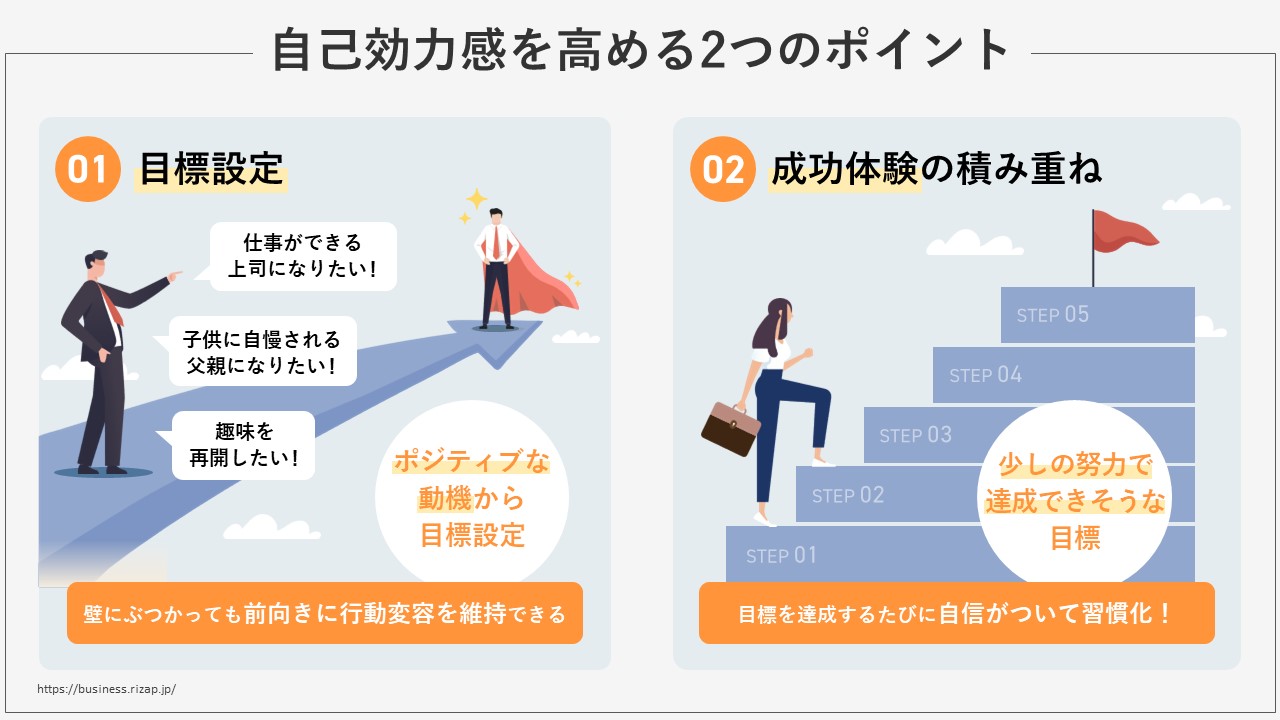

RIZAPではすべての健康施策において、自己効力感を高めることを非常に大切にしています。そのために大切にしていることの一つが「目標設定」です。

ご自身がこうなりたいと思える、輝いている姿を想像してもらい「仕事がデキる上司になりたい」「子供に自慢される父親になりたい」「数年前はできていたあの趣味を再開したい」など、ポジティブな動機から目標設定を行います。その目標に沿ってできることを進めていきます。

自分に合った自分オリジナルのなりたい姿を想像することで、行動変容を前向きに捉えることができ、ポジティブに参加できるようになります。また、実行した際に、想定外の問題に直面したり、思い通りにいかないという壁にぶつかったりしても、前向きに考えて行動変容を維持できます。

企業で実施する健康増進に関しても同様であり、ただ単に従業員に対して「健康になりましょう」と伝えるよりも従業員のなりたい姿にあわせて勧奨するのが良いかもしれません。

そして自己肯定感を高める2つ目のポイントは、小さな成功体験を積み重ねることです。

最終的な目標に向かうプロセスで、少し努力すれば達成できそうな小さな目標を段階的に立てて、それをひとつずつクリアしていきます。そうすると、目標を達成するたびに成功体験を積み重ねることで自信がつき、習慣化するモチベーションにつながります。

\自己効力感を高めるセミナーを実現/

セミナー資料(無料)のダウンロードはこちら

3. 社内で好影響をもたらす人物をつくる

情報インフラが整った現代の日本では、さまざまなところに健康情報があり、触れる機会は豊富にあります。しかし身近な人から、実体験と共に聞くことで、共感が生まれ、より「自分事」として捉えやすくなります。

社内であれば、同僚や上司など、普段から接している人が病気になって回復したり、太っていた人が痩せるなどした際に、「どうしたら治ったか?」「何をやったから痩せたのか?」などの話は興味深く、実体験と共に聞くと、「私もやってみよう」「私も気を付けよう」となるのです。

聞く側としても、実体験に勝るものはありません。

例え今が健康であっても、また太っていなくとも、身近な人に関する話になるだけで自分事化されます。これは親近感がわくためです。

このように、健康アンバサダーのような好影響をもたらす人が存在すると、健康無関心層の方々にもじわじわと健康リテラシーが高まっていきます。

例えばRIZAPウェルネスプログラムには、「結果にコミット®コース」というサービスがあります。3ヶ月間、RIZAPによる食事管理と運動サポートで生活習慣を変えていくもので、3ヶ月で平均6.1kg減※の実績があります。じわじわと体が変わっていくことで周りから「どうやって痩せたの?」などの秘訣や生活習慣で変えたことなどが口コミで広がり、「私もやってみよう」という方が表れてくるケースがあります。そういったきっかけを社内に作ることも得策です。

※結果にコミットコース受講者集計 2020年9月~2021年5月 N=278

\健康口コミが広がる/

RIZAPウェルネスプログラム資料(無料)のダウンロードはこちら

4. 集団で取り組む環境をつくる

部署単位でまとまって取り組むような仕組みにしたり、家族を巻き込んだ施策を行うことで、健康に無関心だとしても「みんながやってるから自分もやらないと」と思い行動する人も増えてくると想定されます。

特に日本人には同調効果が強く働く傾向があるため、部署単位で参加し、競い合ったり協力して推進できる仕組みを用いて、優秀だった部署へインセンティブを与えるなどすることで効果がより見込めると考えられます。

取り組みのカギとなるのが、経営層や管理職などのリーダーです。そして、その家族までも巻き込んでいくことが重要です。

健康無関心層の従業員は、なかなか本人にアプローチするだけでは行動変容につながりません。

社内に健康文化を醸成させることは非常に重要であり、いかに多くの人を巻き込めるかがひとつポイントとなります。

5. 行動変容しやすい環境をつくる

行動変容を促すには個人や集団での主体的な取り組みを支援する方向性とともに、その行動変容が可能となる環境整備が重要です。

例えば社員食堂がなく昼食を購入する場所が遠い勤務先の場合、お弁当のない従業員はインスタントラーメンを常備しておいたり、出勤時に昼食を買っておくなどの選択肢しか昼食を食べる環境が整っていない場合があります。社員食堂を設置するのは大掛かりで難しい場合でも、コンビニエンスストアの自動販売機を事業所内に設置したり、健康的なメニューのお弁当を宅配してもらう状況を作るなど環境を整えることを検討してみましょう。

近年、行動変容しやすい環境づくりとして【従業員の運動を促すためにジムでの法人会員】が注目を集めています。自宅近くで24時間営業のジムをお得に利用できる環境づくりとしての福利厚生などは、従業員の運動を習慣化するための後押しとして最適です。また、勤務時間中に上限回数を設けてジムや運動の時間を可能にするなど、「環境」「制度」として従業員の運動を後押しする工夫も大切です。

\行動変容を促す環境づくり/

RIZAPの法人会員資料(無料)のダウンロードはこちら

「行動変容を促す施策」を成功へと導くポイント

上記のように健康無関心層や各種ステージの従業員に対する施策を効果的に実行するには、下記のようなポイントを意識して実施していく必要があります。

1. 健康経営で実践する

ここまで見てきたような行動変容を促す施策をより効果的にするには、近年重視されている「健康経営」の視点を取り入れることも大いに役立ちます。

その理由として、職場での健康プログラムには行動変容に効果がありそれが最も効果を発揮するのは付け足しのように提供されるのではなく、組織の戦略の中心に位置づけられているときだからです。

健康経営とは、従業員等の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践することをさします。

企業が経営理念に基づき従業員の健康保持・増進に取り組むことで健康意識の向上、つまり健康リテラシーが向上すると、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や組織としての価値向上へ繋がることが期待されます。

関連記事:【徹底解説】健康経営の取り組み方│企業にもたらす効果や事例

健康経営スタートガイド(無料)のダウンロードはこちら

施策を定期的、長期的に健康施策を開催する

健康施策を日々実施していても、従業員が「今は関係ない」「自分のことではない」と思ってしまうと、一度聞いた内容でも関心が薄れてしまい、あまり重要視できないことがあります。

まさに、「対岸の火事」のことわざの通り、向こう岸の火事は自分に災いをもたらす心配のないという意味です。

健康施策に関しても同様です。健康な時に疾病や薬のことを聞いても、なかなか自分事としてとらえにくいものです。

このことを踏まえ、長期的に複数回、定期的にテーマを変えて機会を設けることが重要です。

「昨年、健康セミナーをやったから今年はもういいだろう」と考えるのではなく、テーマをや登壇者(話し手)を変えて年に数回研修機会を作るなど、健康情報に高頻度で触れる機会を作りましょう。そうすることで着実に行動変容の機運は高まり、健康風土が醸成されていきます。

2. ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチを組み合わせて実施する

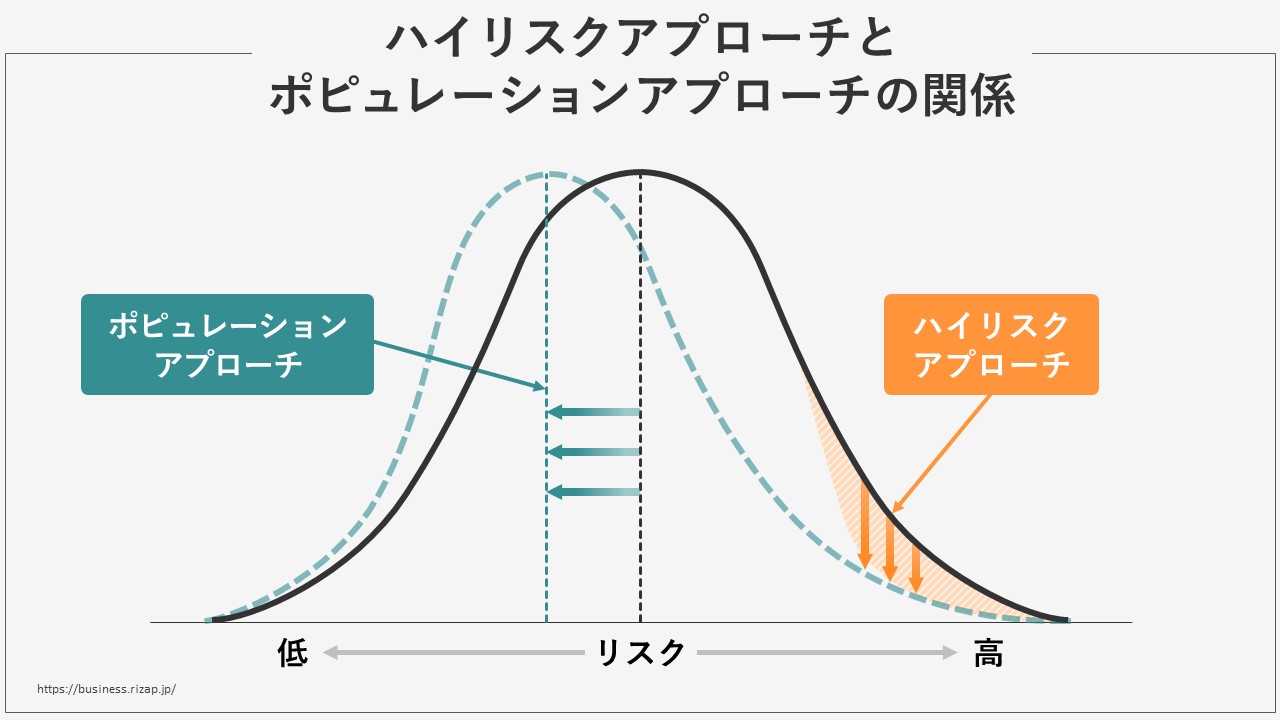

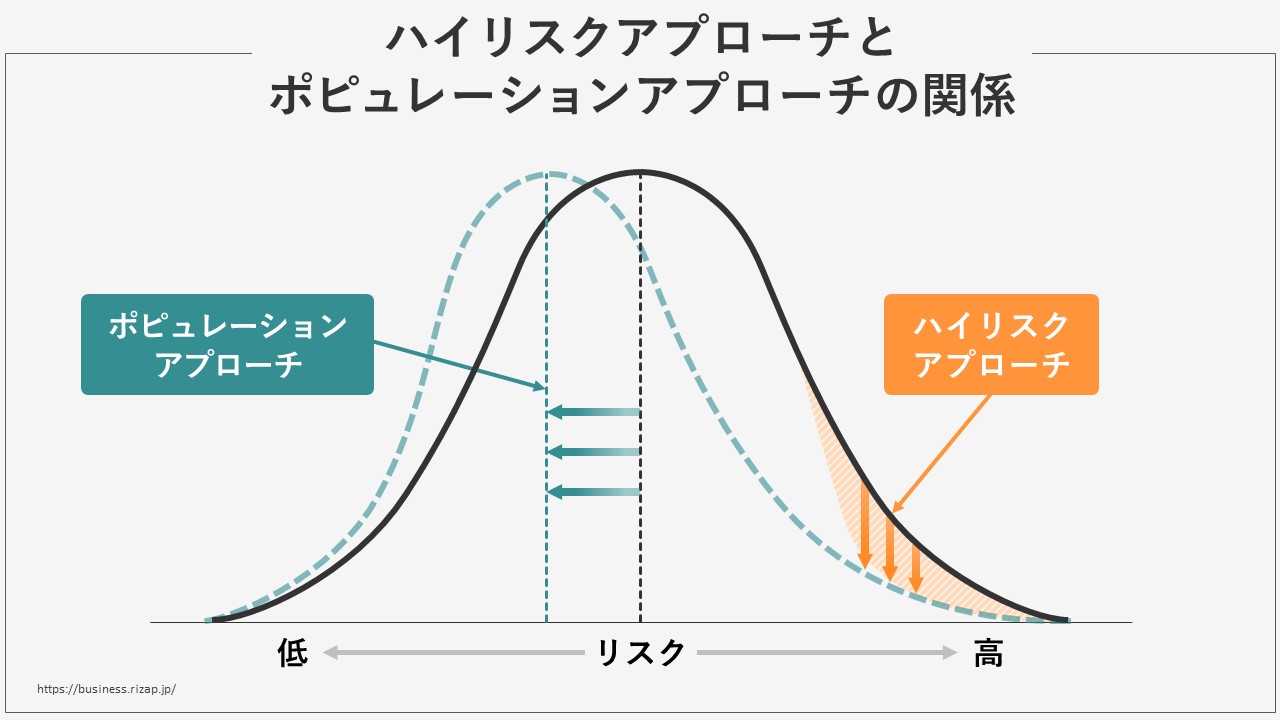

大人数の集団に対して健康施策を行う際、ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチという2つの方法があります。

ハイリスクアプローチ:健康リスクが高い人を対象とした取り組み方法

ポピュレーションアプローチ:それぞれ個人のリスクとは関係なく、集団全体に対して潜在的な健康リスクに対して行う取り組み方法

下記のような分布図で考えてみると、ポピュレーションアプローチは分布全体を低リスクに少しずつシフトさせるような働きかけで、ハイリスクアプローチは、ハイリスクの人の人数を減らすような働きかけとなります。

参考: 社団法人日本看護協会『やってみよう‼ポピュレーションアプローチ』

ポピュレーションアプローチとは、集団全体を対象として働きかけを行い、全体としてリスクを下げる取り組み方法を指しており、一次予防の役割になります。そのため、予防活動や公衆衛生活動など低リスク・潜在的な健康課題に対しての取り組みが多くなります。

例えば、従業員全体に行う健康セミナーなどはポピュレーションアプローチの一つになるでしょう。

メリットとしては集団全体に効果が及ぶことや、対象者の家族や取引先の顧客を巻き込んでコミュニケーションを活性化しながら健康増進できる点になります。

実際に従業員が健康増進に対して消極的な場合でも、ポピュレーションアプローチを通し、健康的な選択をすることでどんな利点があるのか、自分だけでなく周囲にも影響を与えることを理解することにも大きな意義があります。

一方ハイリスクアプローチとは、一般的に健康リスクの高い人を対象とした取り組み方法を指しており、個別もしくは集団での生活指導や治療といった二次予防の役割になります。

ハイリスクアプローチは対象を絞ることにより、効果が出やすいことが利点となりますが、同時にその成果を維持できるかが課題となっています。集団全体への波及効果が小さくなることが欠点ではあるものの、効果的に健康リスクを予防・抑制することが可能なため、欠かせないアプローチになります。

例えば、特定保健指導などはハイリスクアプローチの一つになるでしょう。

ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチをうまく組み合わせ、相乗的に効果を最大化することが重要になります。

RIZAPがご提案するウェルネスプログラム資料(無料)のダウンロードはこちら

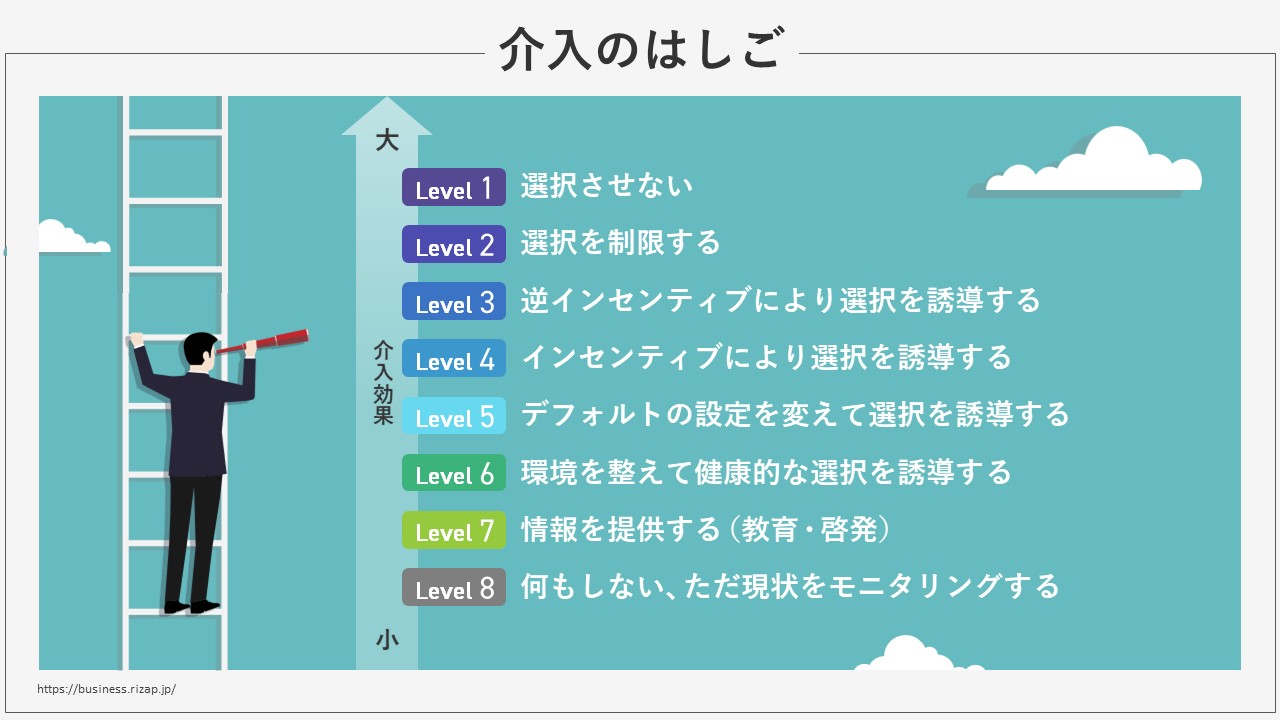

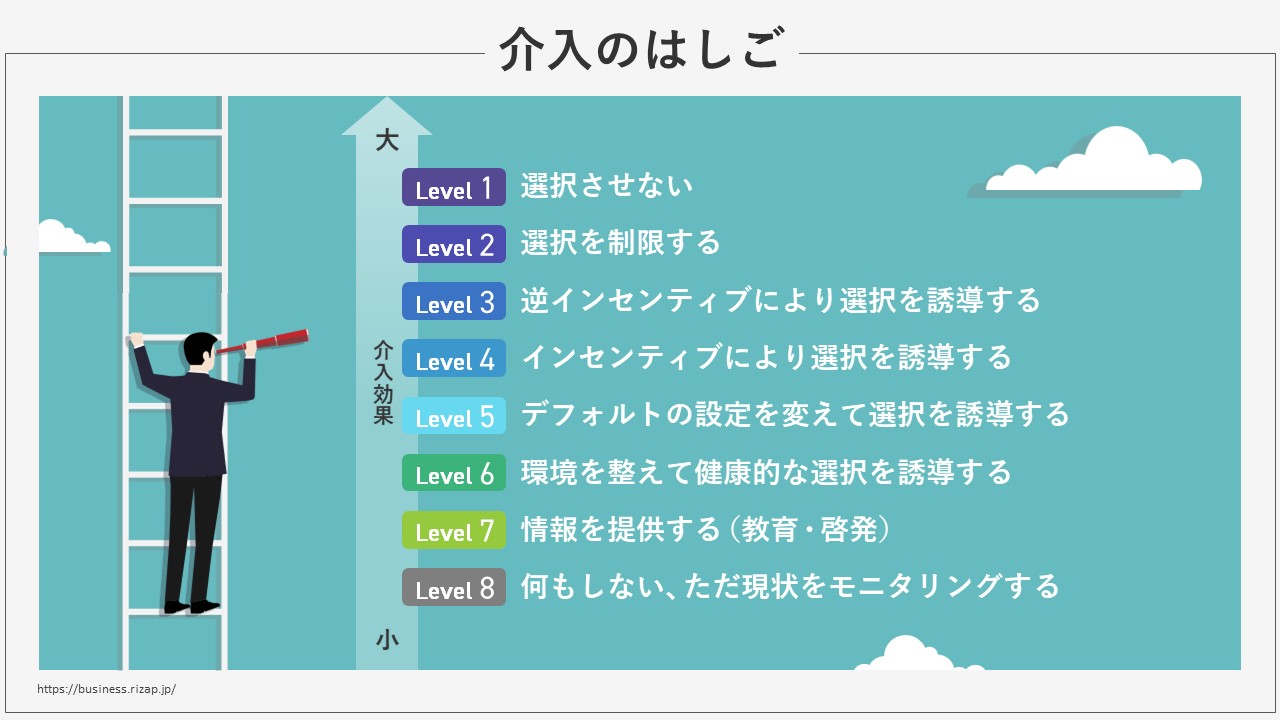

3. 介入のはしごを用いてレベルごとにアプローチをする

ポピュレーションアプローチの実施戦略を考える中で、下記の「介入のはしご」を用いて効果的に介入する内容を検討することができます。プランのフェーズにて、自社の健康レベルを把握し、どの程度の介入効果を得たいかにより施策のレベルを考えるとより効果がでる取り組みになると考えます。

参考:中村正和「地域づくりにおけるポピュレーション戦略の重要性と国際的動向」地域医学:2016

ただ単に教育として情報を提供する状況は「レベル7」に相当します。一本的なポピュレーションアプローチはレベル7にとどまっていることが多いかもしれません。

その場合、ポピュレーションアプローチの介入効果を上げるためにレベル6・レベル5の段階に進むことが効果的ですが、そこで有効なのが「ナッジ」です。下記に詳しく説明します。

ナッジにで自発的な行動を促進する

ナッジとは、人々を強制することなく、自ら意思決定して望ましい行動に誘導するような仕組みをいう

ナッジ(nudge:そっと後押しする)とは、人間の特性や行動原理に基づき、人々が自分自身にとってより良い選択を自発的な行動を自発的に取れるように手助けする手法です。人々が選択し、意思決定する際の環境をデザインし、それにより行動をもデザインしています。

ナッジはコミュニケーションの取り方の工夫になるので、多額の費用をかけずに効果を発揮することができるため費用対効果の高いことが特徴です。

2017年にセイラー教授がこの「ナッジ理論」でノーベル経済学賞を受賞したことを皮切りに実社会の様々なシーンでの利用が始まっています。国内では2018年に初めて成長戦略や骨太方針などにナッジの活用を位置付けられており、現在はがん検診受診勧奨事業等にも活用されています。

例えば、企業で従業員に「野菜・海藻を積極的に食べましょう」と教育・啓発するアプローチは「レベル7」となり、社員食堂などでメニューに含まれる野菜や海藻の量などを表示するのは「レベル6」、メニュー自体の野菜・海藻量を増やすのは「レベル5」となります。

社会的には、たばこ対策に関してはすでに「レベル3」にあたるたばこ税の引き上げ、「レベル2」の公共の場所での喫煙の規制などと組み合わせなければナッジによる行動変容の効果は十分に発揮されないものと考えられています。しかし栄養・食生活の場合は、たばこと異なり食物そのものが人間の生存や健康維持に不可欠なものであるなどそれぞれの分野の背景が異なります。そのため、それぞれの分野ごとにどのレベルのナッジを設定するとどれだけの効果が見込めるのかを検討していく必要があります。

ナッジ理論では「EAST(イースト)」と呼ばれるチェックリスト型のフレームワークがあります。これは英国ナッジユニットが、政府や自治体などと連携してナッジを実践する中で、特に有用なナッジのポイントを4つの要素に整理したものです。

Easy(簡単)

Attractive(魅力的)

Social(社会的)

Timely(タイムリー)

これら4つの観点から 相手の行動を促すための工夫を考えます。

★Easy(簡単)の例

- 社食のヘルシーメニューに「本日のおすすめ!」と記載

- 売店や自動販売機で取り扱う商品を変える

★Attractive(魅力的)の例

- 受診されないと次回検査キットをお送りできませんと記載

- ヘルシーメニューを目の高さに合わせて陳列する

- 階段に消費カロリーを表示する

- 何階までは階段を利用するほうがX秒早いという提示

★Social(社会的)の例

- 90%の人が○○していますと記載

- おしゃれなトレーニングウェアをそろえる人が急増しています、などの情報提供

- 毎日体重計測をしている人は体重が増えにくいという情報提供

★Timely(タイムリー)の例

- 健診申し込みの終了10日前にショートメッセージを送信

- ウェアラブルウォッチ等で、行った運動を瞬時に視覚的に確認できる

- 運動した日をアプリ等で記録することで行動の継続を促す

このように、様々な健康増進の取り組みに活用することができます。

インセンティブやペナルティを活用する

健康ポイントのようなインセンティブを付与することも有効です。健康増進の取り組みや、健康改善の状況に対してポイントを付与し、ポイントを利用して好きな商品と交換できるような仕組みになります。

このようなインセンティブの場合、ただ景品を渡すだけではなく、営業成績などの表彰と並べて大々的に表彰にするのもおすすめです。理由としては、『個人の健康は会社にとっても重要視していること』ということを間接的に伝えることが出来るからです。

一方ペナルティとして、健康リスクを抱えていると昇進ができなかったり海外転勤ができないような会社も存在します。

関連記事:健康無関心層を動かすアプローチ ❘ 特徴別の施策とポイント

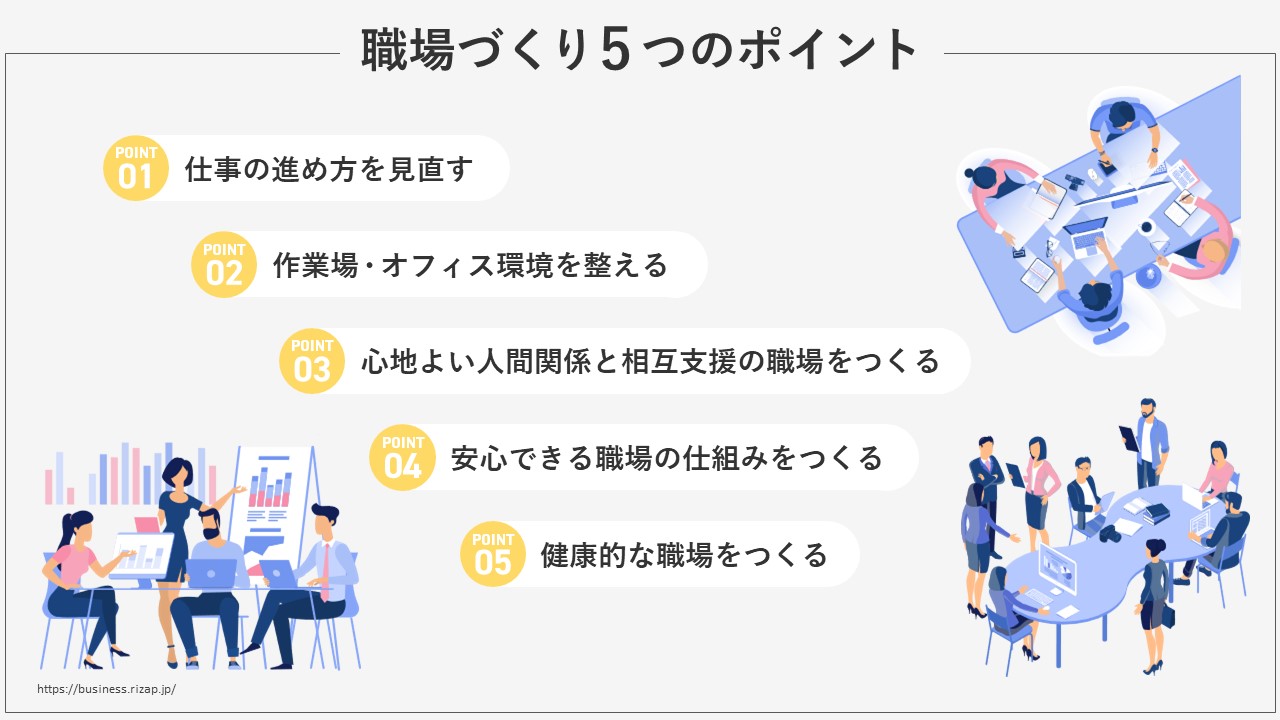

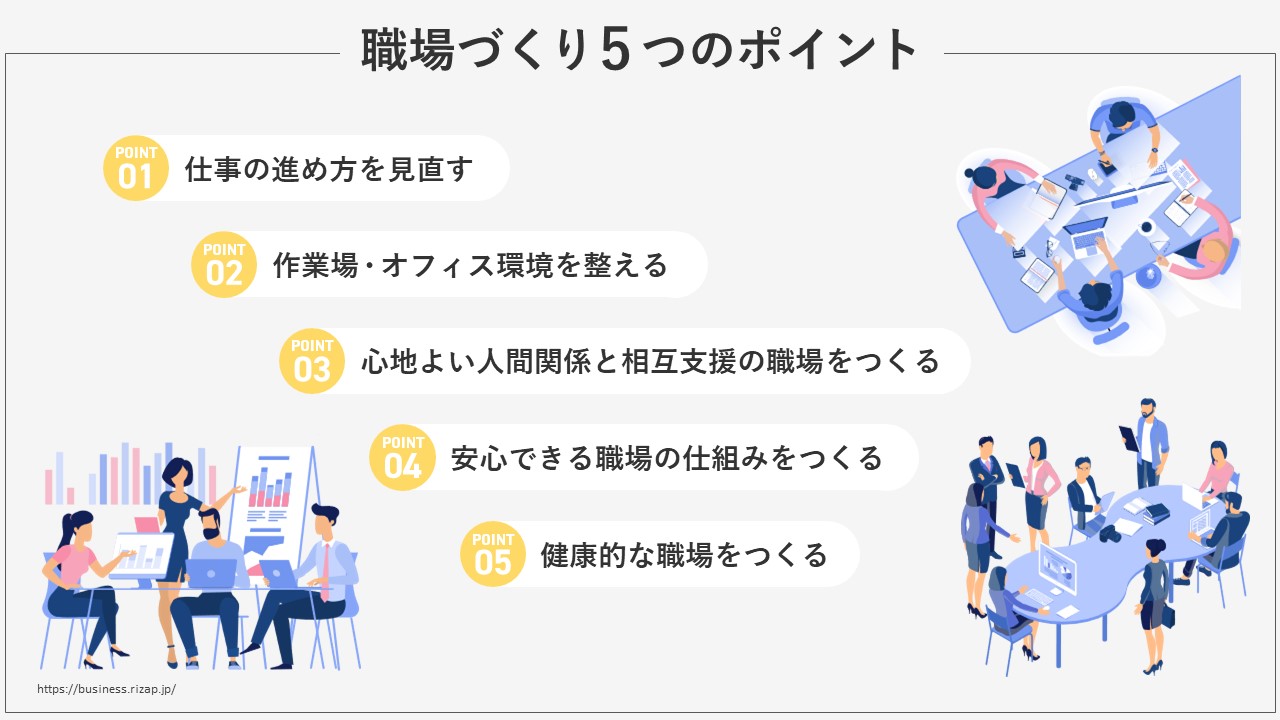

5. 働きやすい環境をつくる

従業員に健康に対する意欲がどれだけあっても、あまりに多い労働負荷や長時間労働が存在するような環境では健康状態の維持は難しくなります。そのため働きやすい環境づくりとしてのワーク・ライフ・バランスの推進は健康施策でも行動変容においても重要視するとよいでしょう。

働きやすい職場では従業員はより積極的に仕事にコミットするため、働く意欲だけでなくより効果的に効率よく働くために健康意識が高まる可能性が高いといわれています。

ここからは、どのような方法で働きやすい職場づくりを実践できるかを説明いたします。

仕事の進め方を見直す

仕事の進め方が悪いと感じる場合、業務効率を改善するには「段取り」を整える必要があります。この段取りを個人個人で対策するのではなく、チーム全体で業務内容、業務工程の負担を軽減させるなどの改善策を講じると、業務の効率化につながります。

- チームミーティングを定期的に開催する

- 部署内のスケジュールや必要資料の共有の仕組みづくり

- 会議数や会議時間の見直し

- 作業の段取りの見直しやマニュアル化

- 1on1の実施

- 時間外労働の事前申請制の導入

- リモートワークの活用推進

作業場・オフィス環境を整える

仕事の生産性や効率性を向上させていくうえで、働きやすい作業場・オフィス環境であることは、業務がスムーズに遂行されることにつながります。IT環境の推進、生活スタイルの変貌とともにその空間自体が働く人のモチベーションに大きく影響します。

- 快適な作業環境の確認(音・温度・空調・明るさ等)

- 快適な共有スペースの確保

- 動線の確保・レイアウトの見直し

- フリーアドレス制度

- リフレッシュスペースやミーティングスペースの確保

心地よい人間関係づくりと相互支援の環境づくり

人間関係が悪い職場環境では、従業員がメンタルヘルスの不調で悩んだり、心身症(ストレス性内科疾患)にかかったりする恐れがあります。従業員同士が円滑なコミュニケーションを取ったり相互支援を実現するための施策を整えていきましょう。

- フレックスタイムの導入

- 業務中の中抜けを可能にするシステム作り

- サンクスカードの導入

- ランチ会の実施

- 勉強会の開催

- 心理的安全性の確保

- コミュニケーションツールの活用

- 従業員懇親会費補助

安心できる職場の仕組みづくり

従業員が育児休暇や介護休暇などの制度を利用しやすい環境をつくることも大切です。家庭と仕事を両立できる職場環境がつくられていると、従業員が健康も意識しながら長く務めやすくなります。

- 定期的な全社ミーティングの実施(方向性やビジョンの共有)

- 相談窓口の設置

- ハラスメント対応マニュアルの作成

- 育児休暇の促進

- キャリア相談窓口の設置

健康的な職場環境づくり

より効果的に従業員の健康度をあげ負担やストレスを軽減するために、近年重視されている健康経営の視点を取り入れることも大いに役立ちます。健康経営とは、『従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法』です。

健康経営の取組みとして、「職場の活性化」や「ワークライフバランスの推進」など従業員の職場環境改善につながる項目が含まれています。そのため、健康経営と併せて職場環境の改善を推進することで、より効率的に従業員の健康を保持・増進ができ、生産性の向上へ取り組み効果を最大化することができます。

参照:【徹底解説】健康経営とは?目的や効果~具体的な取り組み方

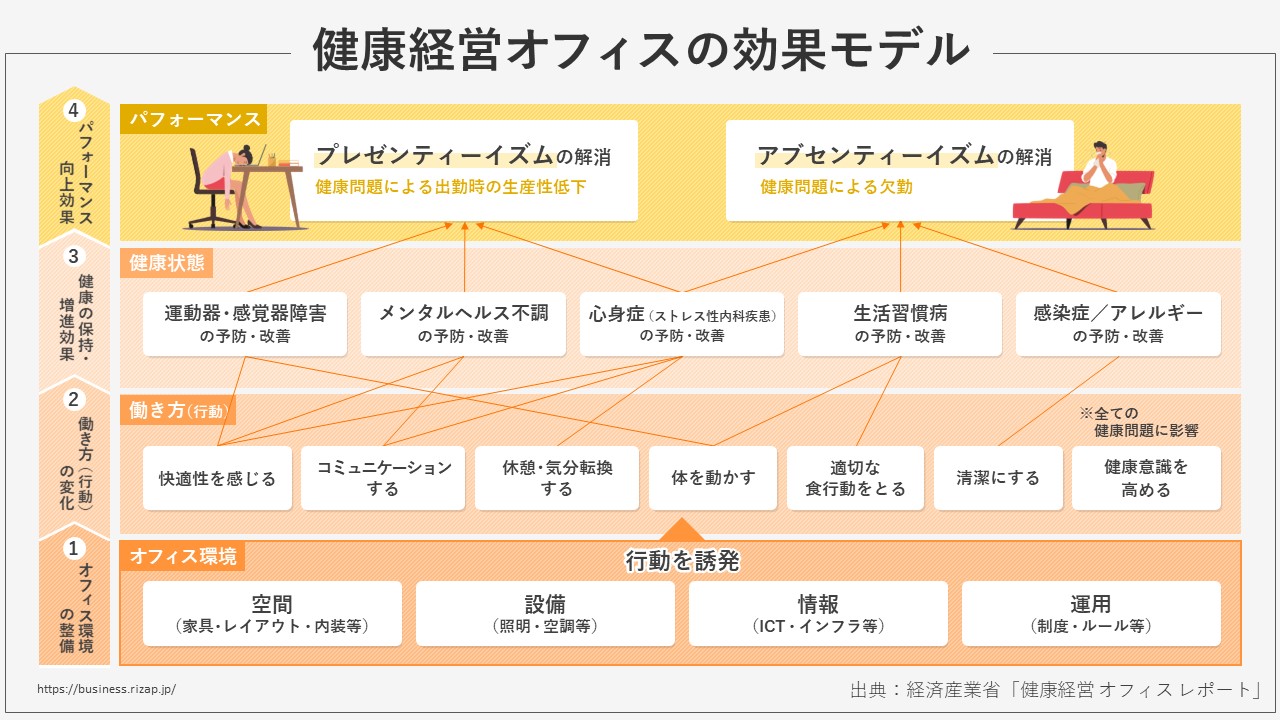

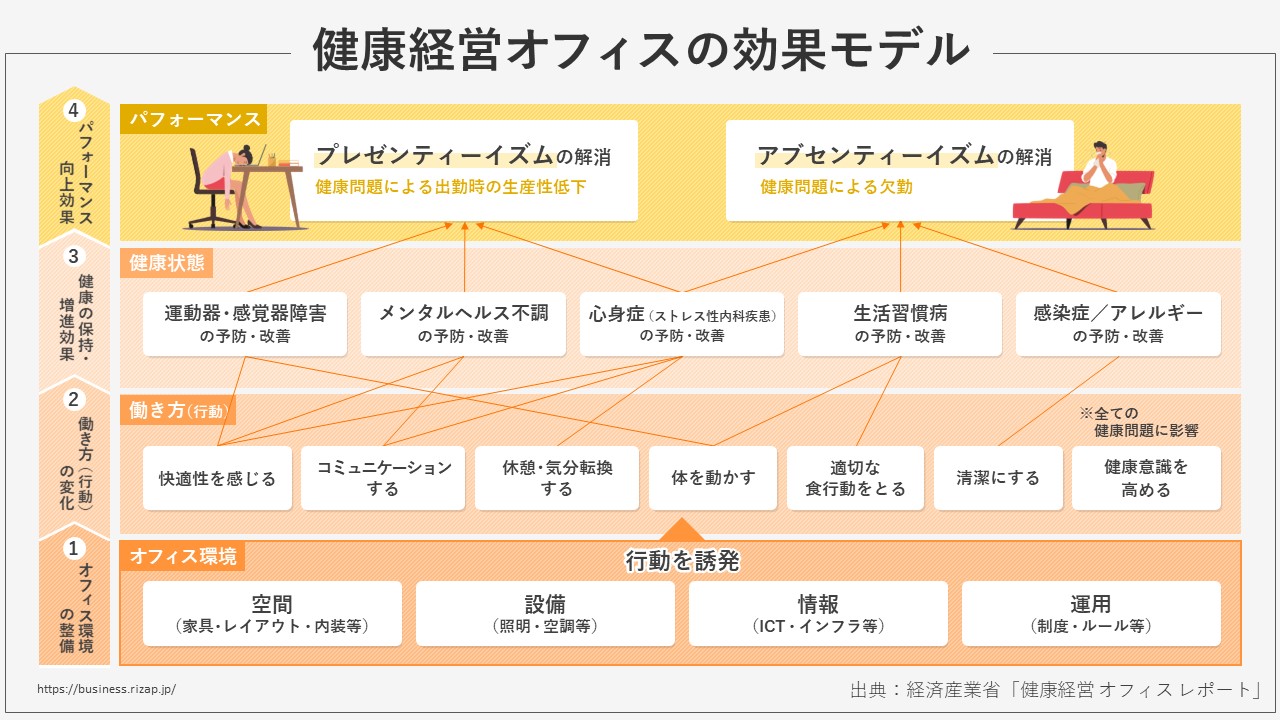

健康経営オフィスとは、従業員の健康を保持・増進できるように工夫されたオフィスのことです。オフィスは多くの従業員が1日のうち3分の1以上の時間を過ごす場所です。多くの時間を過ごすオフィスに「健康を保持・増進する行動」を取り入れることで、従業員の心身の健康と労働力を向上させる効果を期待できます。

【健康を保持・増進する行動】

- 快適性を感じる

- コミュニケーションする

- 休憩・気分転換する

- 体を動かす

- 適切な食行動をとる

- 清潔にする

- 健康意識を高める

参考:経済産業省「健康経営オフィスレポート」

【健康経営オフィスへの取り組み方】

先の章で紹介した1~7が健康を保持・増進する行動であることは分かりましたが、具体的にどのような行動が該当するのか、自社がどのぐらい達成出来ているのかはイメージしづらいのではないでしょうか。健康オフィスへの取り組みがどのぐらい達成できているのか、分かりやすい数値で確認したい場合は、「健康経営オフィスチェックシート」を活用するのがおすすめです。

経済産業省による「健康経営レポート」の18ページには「健康を保持・増進する7つの行動」簡易チェックシートがあります。こうしたチェックを行うことで、自社の健康経営の取り組み方の現状や、これからの課題が目に見えて分かりやすくなります。社内間の共有にも役立ちますので、ぜひ活用するとよいでしょう。

RIZAPならではの行動変容アプローチ

「結果にコミットする。®」をコンセプトとするRIZAPでは、「食事管理、運動指導、メンタルサポート」を柱とするRIZAPメソッドで多くのお客様のボディメイクに携わってまいりました。

その、1:1(個別)のパーソナルトレーニングジムで培ったノウハウを、RIZAPウェルネスプログラムでは1:N(複数)にアレンジしたプログラムを展開しています。

行動変容を促すアプローチとして、RIZAPでは、細やかなコーチング手法を用いて、ポピュレーションアプローチとしての健康セミナー、ハイリスクアプローチとして「結果にコミット®コース」や特定保健指導などを実施しています。

従業員の行動変容について詳しくお聞きになりたい場合はお気軽にご相談ください

RIZAPの特定保健指導資料(無料)のダウンロードはこちら

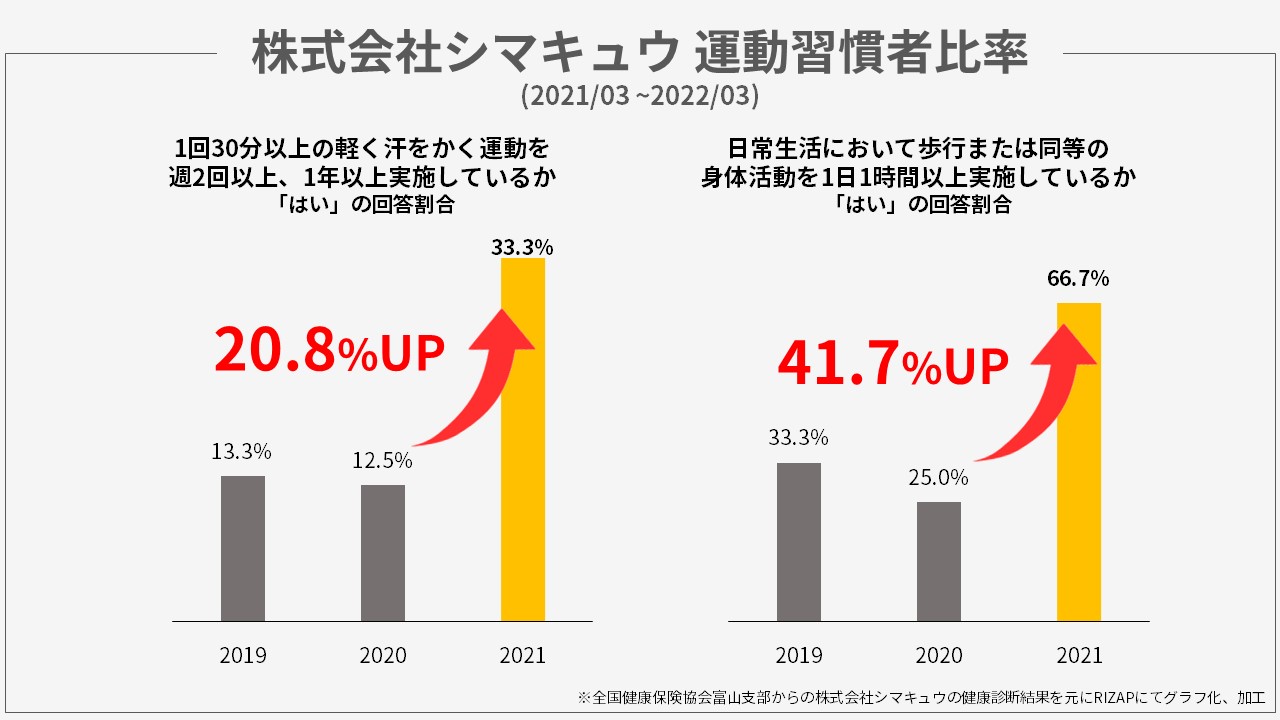

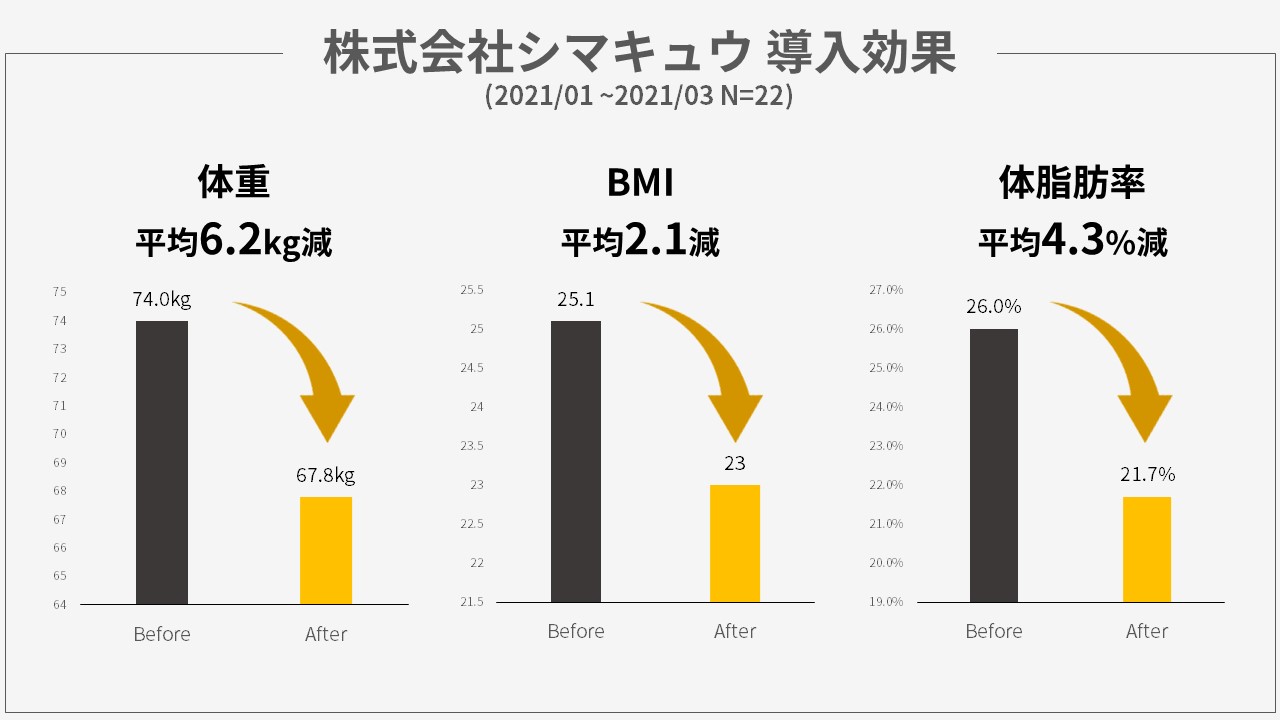

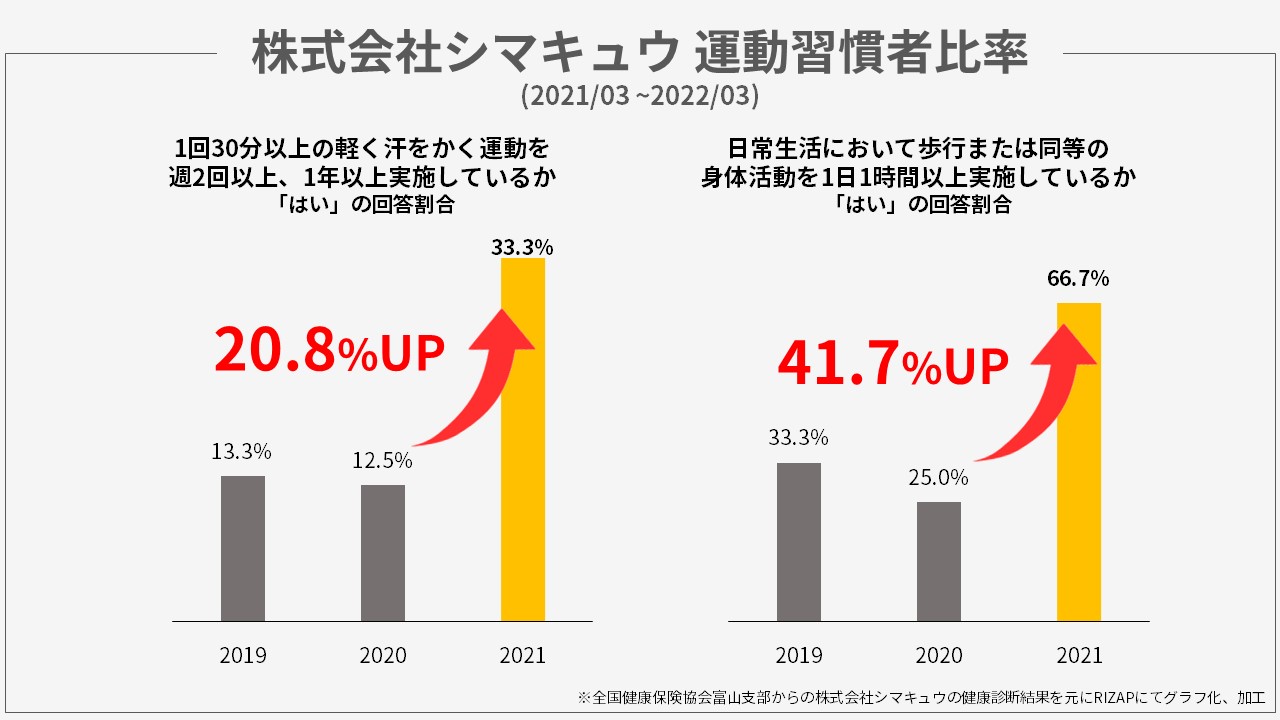

株式会社シマキュウ:3か月間のプログラムで行動変容を促せた事例

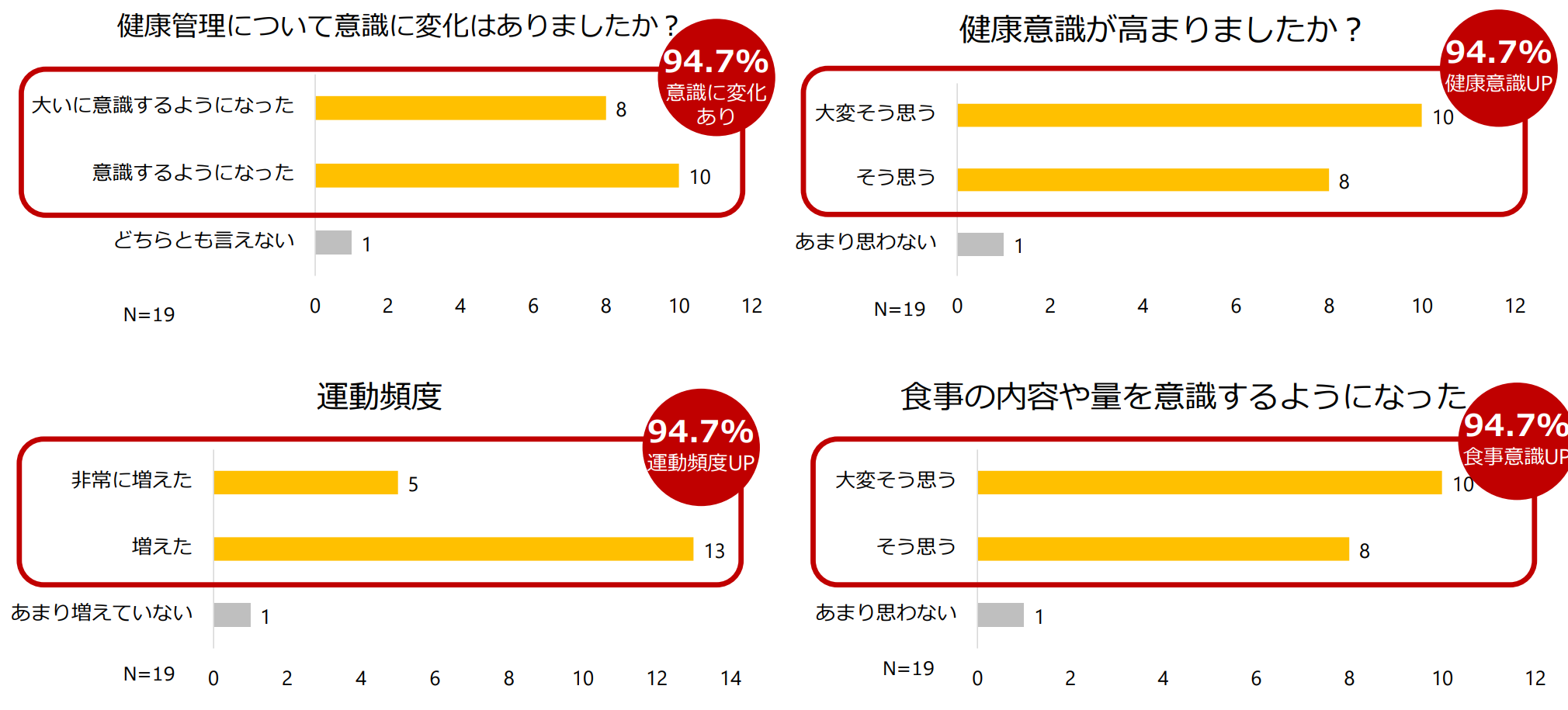

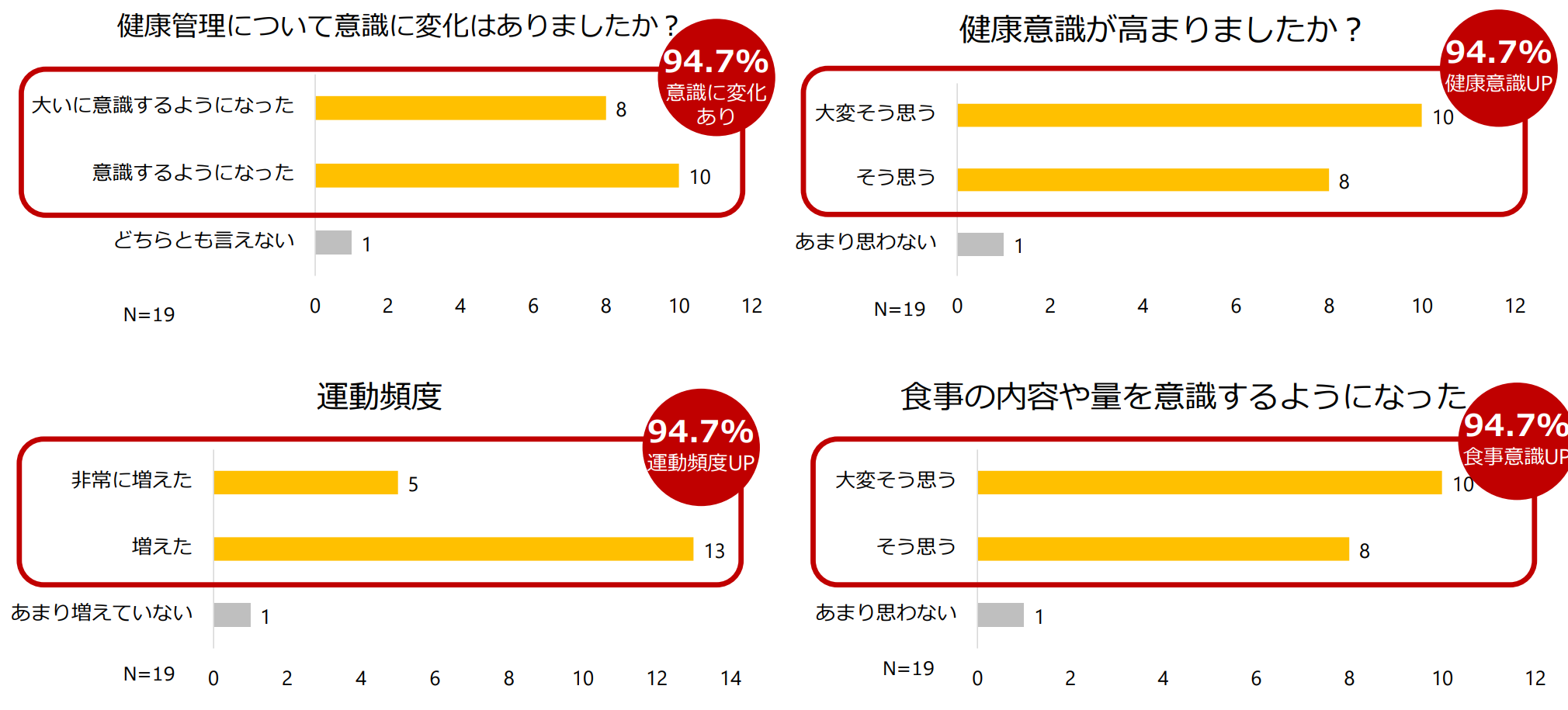

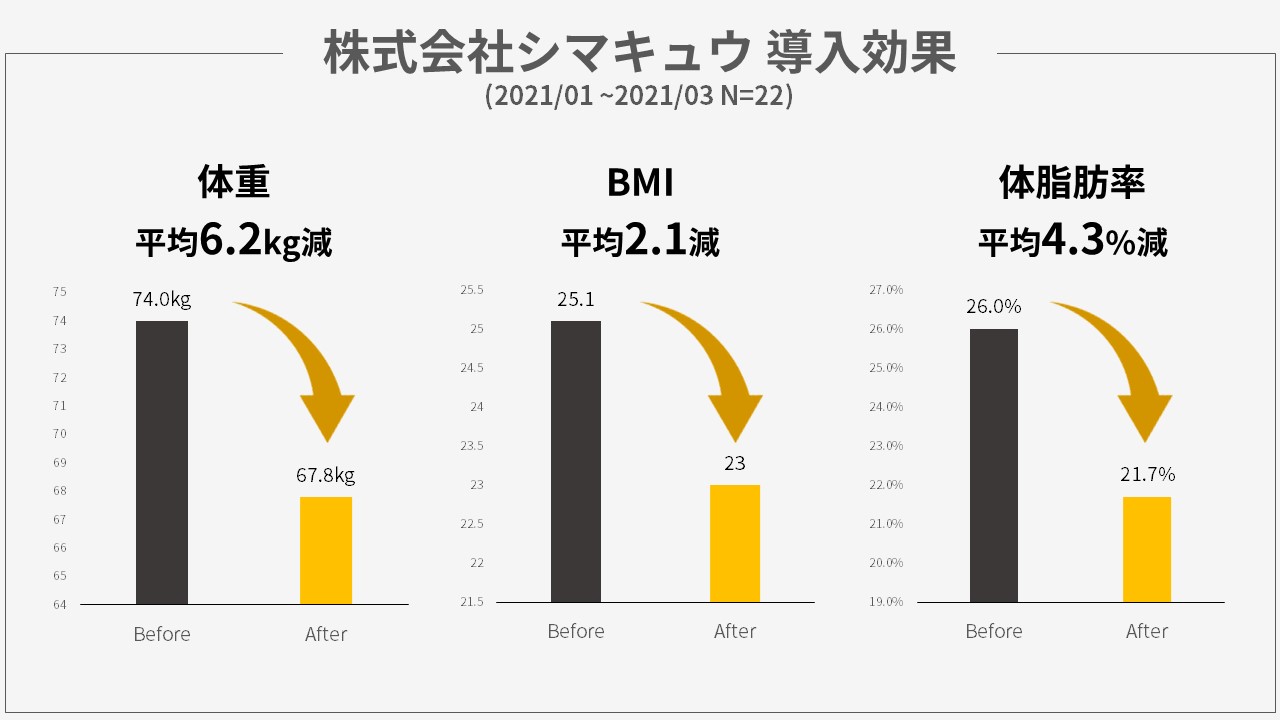

株式会社シマキュウでは、社長が率先して健康経営を推進し、RIZAPウェルネスプログラムを3ヶ月間実施した結果、下記のような結果が現れました。

そのほかにも従業員の行動変容を促している、下記のような結果が現れました。

- 健康管理についての意識に変化あり:94.7%

- 健康意識が向上した:94.7%

- 食事の内容や量を意識するようになった:94.7%

- 運動の頻度が増えた:94.7%

【参加者のコメント】

- 痩せようと思ってもどうすれば良いのか分からず、諦めたこともありました。このプログラムでいろいろな知識がつき、実践することができて目標体重まで落とせました。何より気楽にできたので、今後も続けていきたいと思いました。

- 今まで食事に対してあまり糖質など意識したことがなかったですが、知識を得ることができて良かったです。

- 最初はやる気ゼロ、ビールはやめられないという状況でしたが、体重が少しづつ下がってくると嬉しくなり 楽しくなって、面白くなりました。

約8割の従業員が健康数値に何らかの問題がある有所見者であり、メタボ、高血圧症、糖尿病などの生活習慣病を抱える従業員が多い状況の中、社長が従業員一人ひとりと面談をされました。「健康を気遣った生活に変えて欲しい。大病せずいきいきと働いて欲しい」と想いを伝え、最終的には健康施策への参加率は100%になりました。

導入したRIZAPウェルネスプログラム「結果にコミット®コース」では3ヶ月の間、従業員同士でコミュニケーションをとりながら、RIZAPトレーナーが一人ひとりに合った生活習慣の定着をサポートしました。

株式会社シマキュウの詳しい事例はこちら

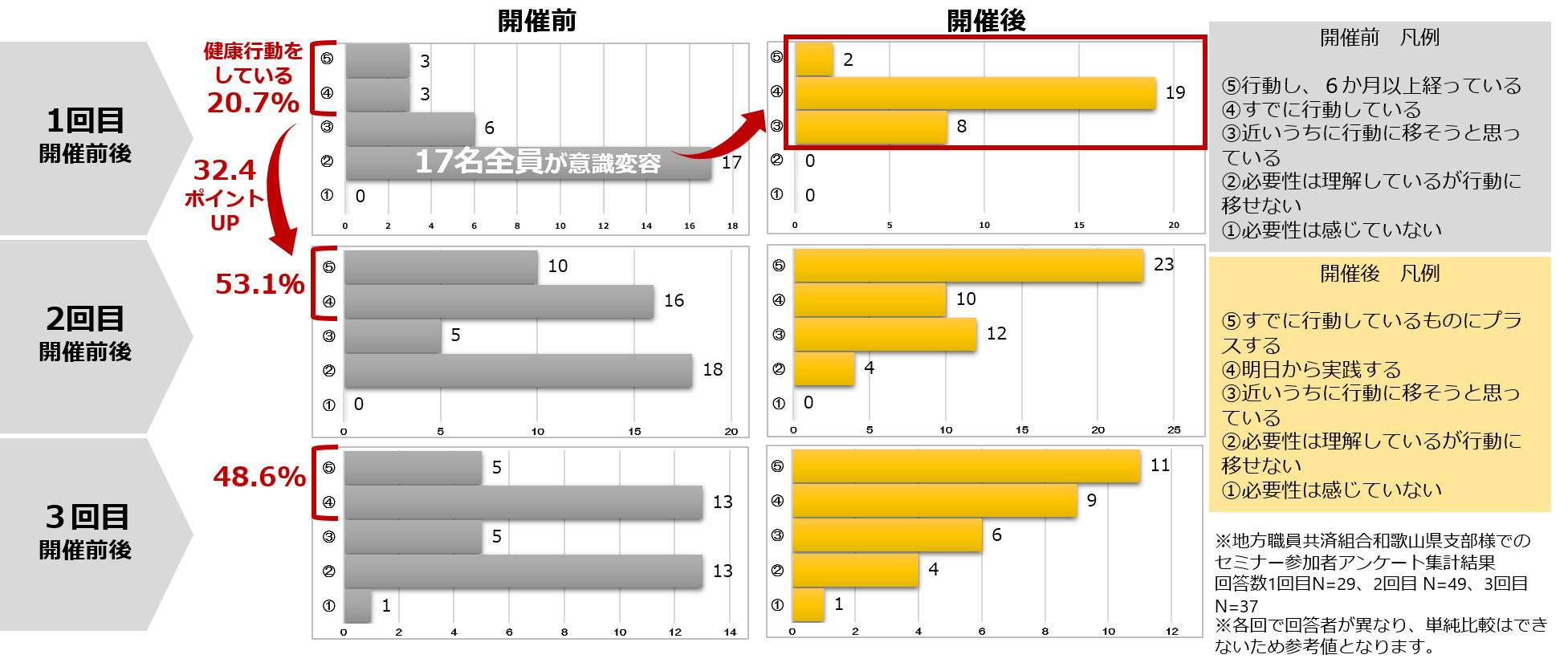

地方職員共済組合和歌山県支部:行動変容促進と健康リテラシー向上事例

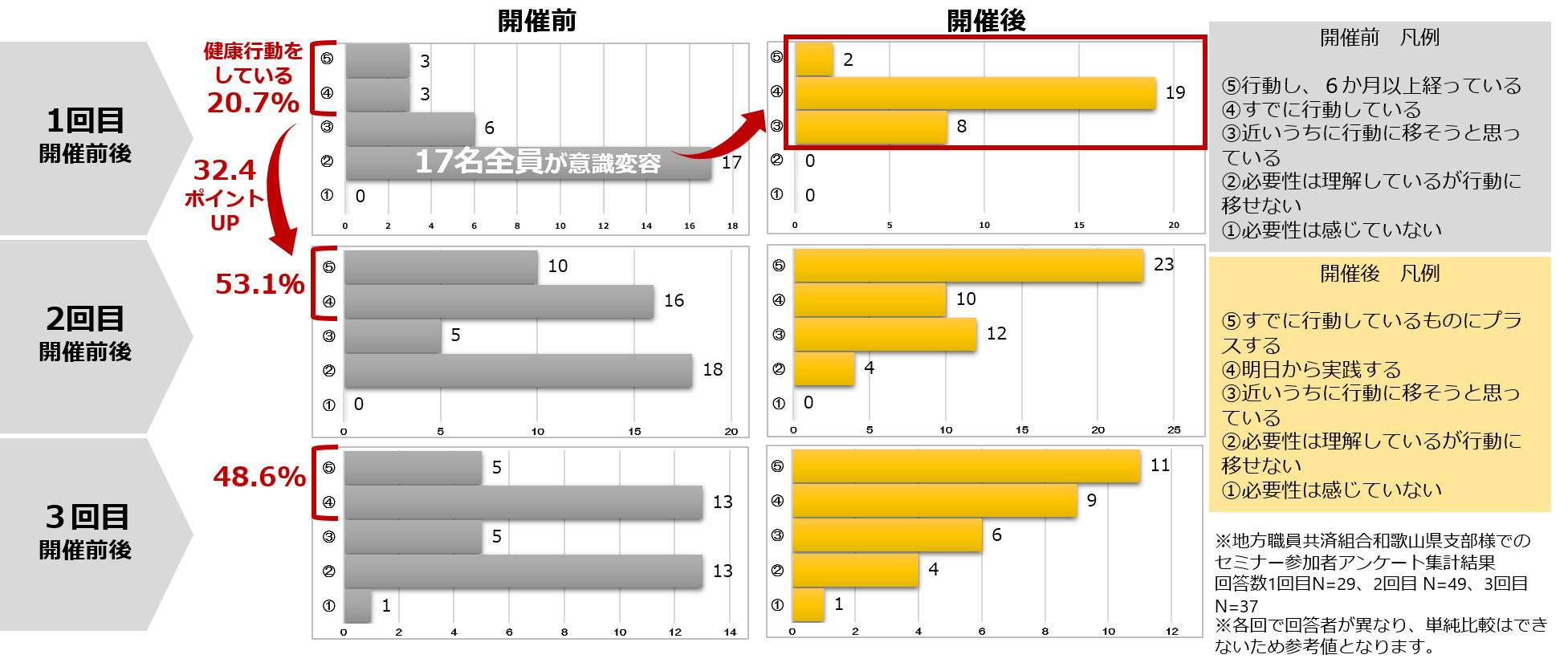

2020年度、地方職員共済組合和歌山県支部様でRIZAPのセミナーを3回にわたり実施いただいた結果、参加者の行動変容促進と健康リテラシー向上につながりました。

- 1回目のセミナーで「健康に対して、「必要性は理解しているが行動に移せていない」という回答者が17名いたが、開催後には17名全員の意識変容が見られた

- 1回目のセミナーから2か月後、「すでに健康行動をしている」人の割合が20.7%から53.1%に増加した

このことから

・短期的ではなく長期的に捉えて研修機会を設ける

・様々なテーマでアプローチする

などの要素がうまく奏功し、参加者の意識変容から行動変容にシフトさせ、更に習慣化にも繋がったということが数値で表れています。

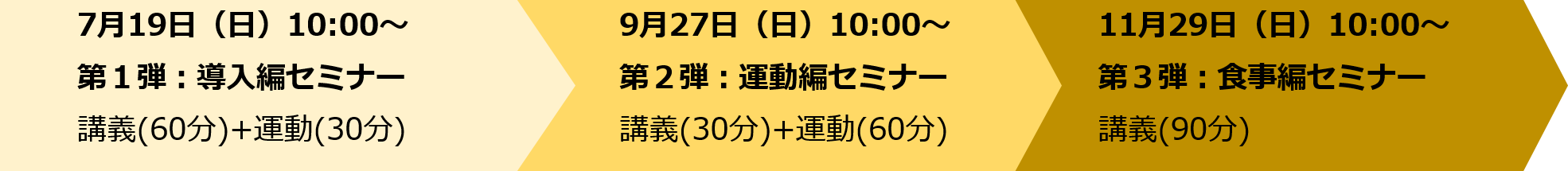

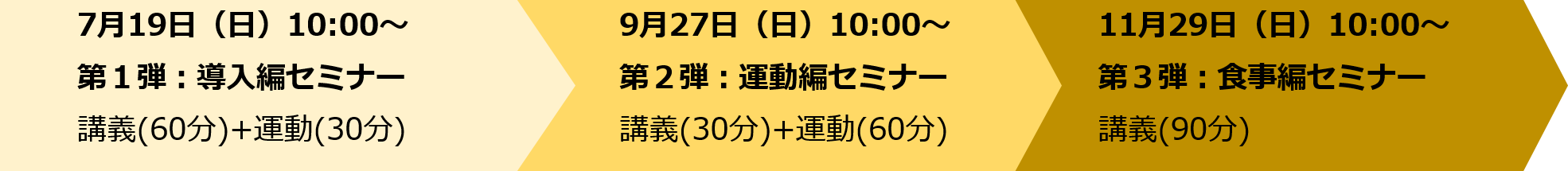

どのようなセミナーだったかという詳細は以下の通りです。

「若年層の肥満率増加」「集客力を強めたい」「40歳以上の生活習慣病の増加」「対面開催が難しい状況」「家族の健康意識も向上させたい」という課題をお持ちの中、3回に分けてRIZAPのセミナーを開催したところ、延べ535名にご参加いただきました。

オンラインセミナーにすることで参加ハードルを下げるだけでなく家族参加も可能となり、知名度のあるRIZAPがコラボレーションすることで集客力アップをサポートしました。

また、個人個人が好きなテーマを選んで参加できるよう、導入編、運動編、食事編の3回で知識の習得が幅広く行える構成にしたり、単発参加も可能とし、各回でより深い知識が得られることで継続参加を促進することができました。

地方職員共済組合和歌山県支部の詳しい事例はこちら

「健康無関心層を行動変容に導く4つのポイント」を無料公開

「従業員の変化を促す施策は何かないか」「無関心層にも効果のある施策を実施したい」「無関心層にも施策に参加してほしい」こんな課題をお持ちのご担当者様も多いのではないでしょうか。

そのような課題を解決するため、お役立ち資料「健康無関心層を行動変容に導く4つのポイント」をお届けします。

健康無関心層の実態に合わせた具体的なアプローチ方法や成功事例を通して得られたポイントが詰まっており、健康施策にお悩みのご担当者様にとって必見の内容となっています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)