そもそも福利厚生とは?

福利厚生とは、「給与や賞与とは別に、企業が従業員やその家族に提供するサービス」を指します。まずは、その目的や対象者について知り、福利厚生について基本的な理解を深めましょう。

福利厚生の目的

福利厚生の主な目的は、就業・生活環境を整えることで従業員に自社で働くメリットを実感してもらい、離職を防ぐことです。また福利厚生の充実は、新たな人材の確保にも役立ちます。多くの求職者は、ワークライフバランスへの意識の高まりから、業務内容だけではなく「いかに満足できる人生が送れるか」という点を重要視する傾向にあります。

ハタラクエール2022福利厚生事例集での調査によると、91.6%の企業が福利厚生の導入目的として「従業員のモチベーション向上」を挙げています。

福利厚生の充実は、経済の低迷や人材不足が慢性化しつつある中で優秀な人材を確保するために不可欠です。

参考:ハタラクエール2022福利厚生事例集

福利厚生の対象者

福利厚生の対象者には、下記のような正社員に準ずる業務を担う従業員が該当します。

- 正社員

- 契約社員

- 派遣社員

- パートタイマー

- アルバイト

2020年の法改正により、有期雇用労働者やパートタイマーなどに対する不条理な待遇が禁止され、正社員と同様の扱いが義務付けられています。

「福利厚生スタートガイド」をご覧いただけます

福利厚生の充実が採用力向上や離職防止につながる側面があることから、福利厚生を新たに企画したりこれから見直そうと考えているご担当者様も多いのではないでしょうか?

そこで、お役立ち資料「福利厚生スタートガイド」をお届けします。

数ある情報の中から「自社に合った福利厚生のサービスや制度は何?どう選べばいいの?」という疑問や企画にあたって、「内製化できるものはないのか?」、「相場はどれくらいか?」という疑問を解決いたします。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

福利厚生の種類は大きく分けて2種類

福利厚生は2種類に分けられ、それぞれ「法定福利厚生」「法定外福利厚生」と呼びます。ここでは、トラブルを回避し自社に合った制度を取り入れるために、両者の違いや特徴、費用の相場などを把握しておきましょう。

関連記事:法定外福利厚生とは?❘法定福利厚生との違いや種類を解説

法定福利厚生

法定福利厚生とは、従業員に対し企業が提供することが義務付けられている福利厚生のことです。違反すると法律違反とみなされ、罰金が発生することもあります。法定福利厚生には以下の6項目が含まれます。

一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)が行った「第64回福利厚生費調査」によると、2019年に企業が負担した法定福利厚生費の平均は84,392円です。ただし項目や業種などによって、企業が負担する割合は異なります。

| 保険の種類 |

企業の負担割合 |

| 健康保険 |

労使折半 |

| 介護保険 |

労使折半 |

| 厚生年金保険 |

労使折半 |

| 雇用保険 |

企業2/3、従業員1/3 |

| 労災保険 |

企業全額 |

| 子ども・子育て拠出金 |

企業全額 |

法定外福利厚生

法定外福利厚生とは、法定福利厚生以外に企業がオリジナルで追加する福利厚生のことです。導入義務がないため、全く採用していない企業もあります。

具体例としては、以下のような種類が挙げられます。

- 住宅手当/家賃補助/社宅

- 健康診断/人間ドック/メンタルヘルス相談

- 退職金/企業確定拠出年金(401K)

- 慶弔金

- 通勤費

- 資格取得補助

「第64回福利厚生費調査」によると、2019年に企業が負担した法定外福利厚生費の平均は24,125円でした。そのうち13.2%が医療・健康費用と、健康投資に力を入れている企業が多い傾向にあります。

このほかにも、最近では軽食やドリンクの無料サービスや、オフィス内でのマッサージサービスなども人気を集めています。

下記の福利厚生とヘルスケア調査レポートでは、様々な福利厚生のランキングや従業員の皆様が福利厚生に求めているものなどを2000名に調査した結果を公表しています。

充実させるメリット

福利厚生を充実させると、企業にとってはさまざまなメリットが生じます。

ここでは以下の4つのポイントで企業と従業員のメリットをご紹介します。

人材採用力の強化

求職者が職場を決める際の重要な要素のひとつに福利厚生があります。

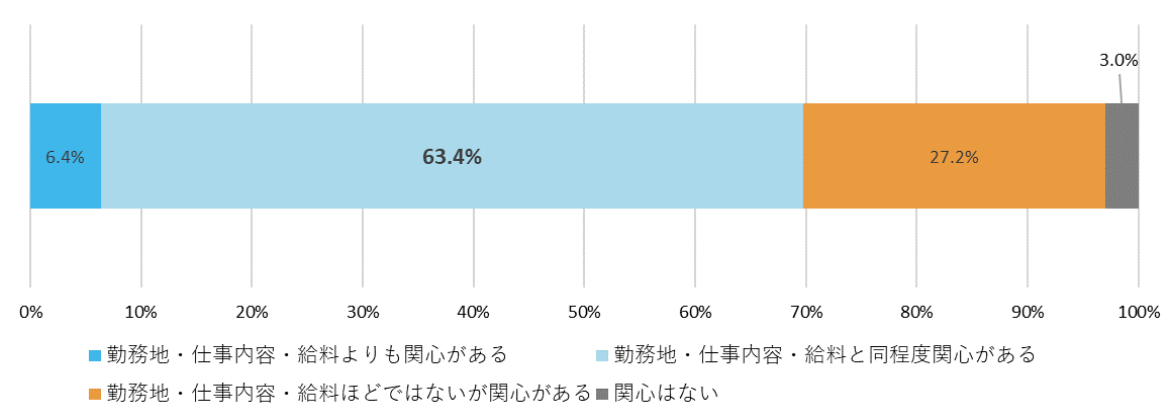

株式会社マイナビが行った新卒者3,895名へのアンケートでは、勤務地・仕事内容・給料などの情報と比べて福利厚生は6.4%の新卒者が「勤務地・仕事内容・給料よりも関心がある」、63.4%の新卒者が「同程度関心がある」と回答していることからも若い世代が福利厚生に高い関心を持っていることが分かります。

福利厚生への関心度

参考:「マイナビ 2024年卒大学生 活動実態調査(4月)」を発表 – 株式会社マイナビ (mynavi.jp)

さらに、福利厚生に資金をまわせるということは経営基盤が安定していることの証でもあります。健康経営・従業員重視の経営スタンスは会社の好感度を高めるとともに、ひいては経営者の評価も高めるでしょう。

人材の定着

福利厚生が充実していると従業員満足度が向上し、定着率やモチベーションアップが期待できます。

モチベーションの高い状態で仕事に取り組むことで、集中力も増し、より高い成果を上げることも可能だといえるでしょう。さらに、従業員自身の自己肯定感の高まりにも影響を与え、結果的には会社へのエンゲージメント(組織への愛着心)向上にもつながります。

多様な働き方を実現できる環境整備

働きがいや働きやすさを追求していく上で男性・女性、既婚・未婚といった属性にとらわれることなく、多様な働き方を実現できる環境を整備していくことために福利厚生を活用することができます。

特に女性は結婚、出産といったライフイベントに影響を受けやすい上、それぞれのライフステージで必要となる支援も多様なため、サポート体制も取りこぼしのないよう多角的に各種制度や環境の構築を進める必要があります。福利厚生制度によって女性活躍を推進することで、すべての従業員が働きやすく、働きがいのある職場環境を構築しモチベーション高くいきいきと就業継続ができるよう福利厚生でサポートすることが可能になります。

ワークライフバランスの向上

十分な福利厚生があることにより、私生活とのワークライフバランスが充実できることで、さらに人材の定着は見込めます。

特に就活生の中では企業の福利厚生を知ることは社風の理解につながるとも考えられており、ワーク・ライフ・バランスの実現可能性を知る上でも重要は情報源となっています。それほどまでにワークライフバランスの向上をはかるためには福利厚生制度は重要であると考えられています。

さまざまなライフステージ上で職場を離脱する可能性の高い年代だけでなく、病気やキャリア等様々な両立支援系の福利厚生を充実させることで、すべての年代が風通しの良い職場に定着できるよう福利厚生の活用が期待されています。

生産性の向上

福利厚生の中で注目されているのが従業員の健康促進を行う取り組みです。

事業活動において人材は最も重要な経営資源であり、従業員が健康的に働ける労働環境の整備は企業の義務と言っても過言ではありません。労働時間が長く、残業が増えすぎると、従業員の健康状態が悪くなると、病気で仕事を休まざるを得ない従業員が出てきて、人手不足に陥ります。そうなると、仕事の穴埋めをする他の従業員の負担が増えるという悪循環が生じる恐れもあります。

生産性向上への取り組みによって人手不足の解消やワークライフバランスを実現することで、従業員は精神的にも肉体的にも健康状態を保てる可能性が高まります。

そこで、健康促進の福利厚生を設けることで、従業員の心身面での健康を支援することができます。身体的にも運動習慣をつけることで日頃の業務の集中力が高まり、より主体的な働きやコミュニケーションの活発化も期待できます。

法人税の節約につながる

福利厚生にかかる費用は非課税になる場合があります。ただし以下の条件を満たしていなくてはなりません。

法人契約を行ったものでそのサービスを全従業員が利用できる必要があります。役員など特定の人物のみ利用できるといった場合は経費として認められないため注意が必要です。

利用規約を作成して従業員に周知することも必要です。規約に組み込んでおくことで福利厚生として明確な目的をもって取り組んでいることを示すことができます。経費として税務署に認められる条件などを確認しましょう。

また、福利厚生費として計上できるものとしては、健康診断費用、通勤費、社宅・家賃補助費など多数あります。社員旅行や忘年会・新年会も一定の条件下で福利厚生費として認められます。

(※一般的な福利厚生の解釈に基づく情報です。職種や業務内容等により異なる場合があります。詳細は税理士等にご確認ください。)

デメリットと解消するポイント

このように多くのメリットがある福利厚生ですが、デメリットも考えられます。

- 企業が負担する費用が大きい

- 管理コストがかかる

- 従業員全員応えるニーズに答えることが難しい

- 導入しても利用率が低迷してしまう

それぞれのデメリットに対して、どのような施策で解消できるか解説していきます。

目的を明確にして、かかる費用を必要経費と考える

まず、福利厚生を充実させるには大きな費用負担が必要です。

この大きな費用負担を必要経費と考えるためには、福利厚生を導入する際には何のために導入するのかの目的を明確にすることが重要です。

法定福利費(法定福利厚生にかかる費用)は少子高齢化のため年々増加の一途をたどっています。1999年度には従業員一人当たりの一か月の費用は6万3,763円でしたが、2009年度は7万1,480円、2019年度は8万4,392円に上がっています。20年間で約2万円も上昇したことになります。

一方、法定外福利厚生費は2019年度は2万4,125円で、ピーク時の1996年度に比べると5,000円以上も下がっています。法定福利費が上昇しているので法定外福利厚生費に資金をまわしにくい状況になっていると言えます。

参照:2019年度福利厚生費調査結果の概要 P4

福利厚生を導入するのも社内のリソースが限られていたり、一度導入してしまうとすぐに廃止することもできないため、無駄なコストをかけないように事前に目的を決めておきましょう。

従業員に対してどのような目的で福利厚生を導入するのかをしっかり検討・決定した上で導入を考慮しましょう。導入の目的を明確化することでどのような福利厚生を導入するのかの方向性が定まります。

目的を明確にして導入することで、導入に見合った効果を得られているかという評価もしやすくなります。

評価方法を決定した上で導入し、福利厚生の効果をわかりやすくする

福利厚生を導入したとしても、上記で決めた目的がきちんと達成されているのかを確認できないと「こんなにコストをかけたのに」と導入を後悔してしまうことにもつながります。

有効な福利厚生制度となっているかを評価すること・維持することは難しいですが、効果の有無・程度を常に把握することは手間暇をかけてでも重要な対応です。

新しい福利厚生サービスを導入するためには、書類の作成・申請、利用機関とのやり取りなど手間と時間がかかります。導入後も管理していかなくてはなりません。利用手続きや予約が必要になるかもしれませんし、ポイント制を導入するならそのための事務処理も必要です。

そして導入した福利厚生サービスは従業員に利用してもらわなくてはならないので、社内への周知が必要です。従業員の利用が少ないサービスは見直して、ニーズに合ったサービスを取り入れなくてはなりません。そういった見直し・メンテナンス作業も継続的な負担になります。

目的・評価軸を決めて導入することで効果も見やすくなり、見直しの際にも大いに役立つでしょう。

効果を確認することで初めて、福利厚生充実の背景に従業員が常に元気で活力に溢れていることが事業の継続的な成長や成功の実現につながると確信することにつながるでしょう。

刻々と変わるニーズに対応するために定期的に従業員の声を確認する

できれば従業員一人一人の要望を聞いて福利厚生を導入していきたいものですが、すべての従業員のニーズを満たすのは難しいでしょう。そうすると福利厚生の恩恵を受けられる従業員と、自分に合った福利厚生がない従業員とに別れてしまいます。

従業員の健康維持・生活向上のための福利厚生が、逆に従業員間の不公平感を生み出してしまいかねません。不満は仕事への意欲を削ぎ、生産性の低下につながる可能性があります。

導入する際だけでなく、定期的に徹底的に従業員の声を取り入れ尊重する姿勢が大切です。目的を決めて福利厚生を企業で導入した場合でも実際に従業員が利用しなければ十分に活用できているとは言えません。

福利厚生も会社が制度として従業員に対して押し付けるのではなく、従業員が主体的に取り組めるものであれば、十分に効果が見込めます。福利厚生についてどのような制度が望ましいか従業員へ聞き取りなどの調査を行うことで実際にどのようなニーズを持っているか知ることができます。

利用率の低迷は、原因確認・周知・利用促進・見直しをする

目的を決めて福利厚生を企業で導入した場合でも実際に従業員が利用しなければ十分に活用できているとは言えません。導入後に特に注意すべきは、サービスの利用率です。数値が高いことは、満足のいくサービスが提供できていることを意味するため、問題ないでしょう。しかし、低い場合は再度ヒアリングを行うなどしてニーズをブラッシュアップすることが重要です。

利用率が低い理由は様々です。サービス自体の認知がまだまだ低いことも考えられますし、手続き方法が煩雑で利用につながっていないケースや、従業員のニーズがズレてきている可能性もあります。定期的なアンケートで福利厚生に関する調査を行い、利用率が低い場合にはその原因も明確にすることで、適切な改善策が立てられます。

導入しただけで施策が停滞していないか、導入目的を達成することができているか定期的に確認を行いましょう。

福利厚生を見直すべきタイミングや状態

以下のような場合には、福利厚生を見直すタイミングとしておすすめです。

目的と課題解決のために福利厚生を上手く活用しましょう。

- そもそも福利厚生の利用率が低い

- 福利厚生の利用率が低迷してきた

- 従業員の離職防止・採用強化の施策検討時

そもそも福利厚生の利用率が低い

そもそも福利厚生に対して関心が低かったり、福利厚生の中でもあまり知られていないサービスが存在していたりする場合には、制度そのものや各サービスの認知度を上げていく必要があります。特に利用者が少ない福利厚生は、身近に利用している従業員も少ないため、埋没してしまいがちです。

制度内容をわかりやすく説明するなどといった工夫と共に、より従業員の関心のある福利厚生がないか見直しをすることがおすすめです。

福利厚生の利用率が低迷してきた

福利厚生導入後も、従業員のライフスタイルや価値観は移り変わります。そのため、定期的に今のニーズにマッチしているかをチェックし、必要に応じてプランを見直しましょう。利用率が高いことは、満足のいくサービスが提供できていることを意味するため問題ないでしょう。しかし、利用率が低迷してきた場合は再度ヒアリングを行うなどしてニーズをブラッシュアップすることが重要です。

より良い制度にするための改善策を講じ続けることで、従業員の満足度の向上を図れます。

従業員の離職防止・採用強化の施策検討時

従業員の離職防止や採用強化など、人事面で新たな施策を検討する際に福利厚生の見直しにおすすめのタイミングです。

企業がよかれと思って導入した福利厚生が実際にはほとんど利用されていないということもあるため、実際に利用する側の従業員に対してアンケート調査を行うなどすると良いでしょう。

従業員のニーズを把握し、従業員の希望する福利厚生サービスを導入することも一案です。

目的別・課題別に導入するべき福利厚生の種類

法定外福利厚生を充実させて従業員が必要だと感じているものを提供することは、企業が抱える課題の解決につながり、それが法定外福利厚生を導入する目的となります。ここからは、企業が法定外福利厚生を導入する目的や解決を目指す課題ごとに、効果が期待できる福利厚生を紹介します。

従業員満足度向上・生産性向上につながるサービス

従業員満足度と職場の働きやすさが向上すると、従業員の働く意欲がアップし、離職率の低下が期待できます。従業員満足度や生産性を向上させるには、従業員が健康で長く働き続けられるための福利厚生の整備がおすすめです。

健康管理

健康管理は従業員からのニーズが高い福利厚生です。従業員満足度の向上が福利厚生導入の目的なら、健康管理を自社の制度に盛り込むことが欠かせません。

毎日の仕事の中で利用しやすい健康増進分野の福利厚生があることで、プライベートの時間を削ることなく業務の一環として健康管理も可能になることは、多くの従業員にとって望まれています。自社の従業員にあった健康管理分野の福利厚生は、企業の魅力の一つとなるでしょう。

忙しい日々の中、企業が積極的に利用を後押しする福利厚生の中に本当の意味で使いやすい健康管理分野の福利厚生があることで、従業員にとっても自分自身の健康が大切にされていると感じるこことにもつながります。また利用が増加することで従業員自身の健康増進も可能となります。健康増進の先には、生産性向上やエンゲージメント向上など企業にとってのメリットは計り知れません。

日本経済団体連合会「2019年度福利厚生費調査結果の概要」を見ても、健康・医療関連費の占める割合が多く、健康管理に力を入れている企業が多いことがうかがえます。

健康管理の例として挙げられるのは、以下のようなものです。

- 人間ドックの費用補助

- 健康管理室の設置

- スポーツジムや運動施設の無料または割引での利用

- カウンセリング費用補助

- 定期的なストレスチェック

- 社内にトレーニングルームを設置

- ウェアラブル端末の配布 など

休暇制度

十分に休暇が取れる職場環境は、従業員が心身ともに元気な状態で働くために欠かせません。休暇によって従業員はプライベートな時間を充実して過ごせるようになり、仕事ではやる気やモチベーションがアップするという好循環が生まれます。その結果、従業員満足度や企業全体の生産性向上が期待できます。有給休暇は法律で企業に義務付けられている休暇のため、それ以外の休暇を法定外福利厚生として用意しましょう。

休暇制度の例として挙げられるのは、以下のようなものです。

- 病気休暇

- 慶弔休暇

- 法定日数よりも多い有給休暇

- リフレッシュ休暇

- ボランティア休暇

- 年末年始や夏季の特別休暇

- アニバーサリー休暇 など

キャリア支援

キャリアアップしたいと考えている求職者に向けて、キャリア支援を福利厚生制度に含めることも効果的です。求職者から選ばれやすくなるだけでなく、人材育成上の課題解決にもつながります。

キャリア支援に関する制度には、下記のようなものがあります。

- 資格取得の支援

- キャリア形成に役立つ書籍購入費用の補助

- セミナー・講演会の開催 など

育児・介護・治療等の両立支援

育児・介護・治療などを理由に退職を希望している従業員がいても、企業が仕事との両立を支援できれば、退職せずに働き続けられる可能性があります。これまで企業の戦力として貢献してくれた従業員の力を今後も借り、生産性の向上を目指すのが両立支援です。両立支援によって従業員が安心して働き続けられる環境を整備することで、生産性の向上につながります。

両立支援には、下記のようなものがあります。

- テレワーク制度

- 時短勤務制度

- 託児・保育施設の設置

- ベビーシッター費用の補助

- 両立支援コーディネーターの設置

- 法定よりも手厚い育児休暇

- 法定よりも手厚い介護休暇 など

社員交流に関しての制度

従業員同士の親睦を深めて、円滑に意思疎通をはかれるようにすることも、生産性の向上に大きく関わります。交流を通じて協力体制を築き、お互いの知識やアイデアを共有することなどが、生産性向上に寄与します。

社員交流に関する制度には、下記のようなものがあります。

- 社員旅行の開催

- 社内サークル活動の補助

- 親睦会費用の補助 など

自己啓発

個々の従業員が自己啓発を行い、各自の能力を高めることは企業の生産性アップにつながります。

自己啓発関連の制度としては、下記のようなものがあります。

- eラーニングや通信教育費用の補助

- 語学やデジタル技術を身につけられるレッスンの開催

- 海外研修制度 など

人材採用強化につながる福利厚生

求職者にとって福利厚生が充実していることは、企業選びにおいて重要なポイントです。魅力的な福利厚生の充実は他社との差別化を図ることができ、優秀な人材確保に寄与します。

働き方の多様化に対応するもの

勤務時間や勤務場所に関する自由度が高く、多様な働き方ができる職場を実現できれば、より多くの従業員に働く機会を与えられます。たとえば育児や介護で出社やフルタイム勤務が困難な従業員に、キャリアを途絶えさせずに働いてもらえば、優秀な人材の離職を回避できます。

多様な働き方への対応する制度として挙げられるのは、以下のようなものがあります。

- テレワーク制度

- フレックスタイム制度

- 定時退社を推進する制度

- 時短勤務制度 など

住宅補助

住宅費は生活関連支出の中でも特に負担が大きいため、求職者が就職先を選ぶ際に重視するポイントのひとつです。したがって、採用強化を目的としている場合には軽視できません。住宅補助に関する制度として挙げられるのは、以下のようなものがあります。

- 住宅手当・家賃補助

- 住宅ローン補助

- 社員寮や社宅の提供 など

キャリア支援

キャリアアップしたいと考えている求職者に向けて、キャリア支援を福利厚生制度に含めることも効果的です。求職者から選ばれやすくなるだけでなく、人材育成上の課題解決にもつながります。キャリア支援に関する制度として挙げられるのは、以下のようなものがあります。

- 資格取得の支援

- キャリア形成に役立つ書籍購入費用の補助

- セミナー・講演会の開催 など

従業員の健康増進に役立つサービス

従業員の健康増進は企業の生産性を向上させるだけでなく、医療費の負担を減らすことにもつながります。従業員の健康増進が目的で福利厚生を充実させるのならば、以下の3つに力を入れましょう。

食事補助

食事補助を通して豊かな食生活を送れるようサポートすることにより、従業員の健康増進だけでなく、従業員満足度の向上およびモチベーションアップが期待できます従業員の日々の食事代を軽減するために行うのが食事補助です。食事は従業員が毎日することなので、その食事代の補助があることで金銭的に助かる場面が多くなるだけでなく、金銭的な負担が少なく健康に配慮した食事を選びやすくなるなど健康面へのメリットが考えられます。

食の観点から従業員の健康を増進するために、下記のようなものがあります。

- 栄養バランスのとれた食事を提供する社員食堂の設置

- 管理栄養士による栄養指導

- 総菜やご飯が安価で買える自動販売機の設置

- 朝食・昼食・夕食の補助、食事券の配布など

運動促進

運動不足は体調不良を引き起こすため、従業員の運動を促進して運動不足を解消するようなサービスが求められます。運動促進を福利厚生を含めて企業規模で取り組むことで、健康増進以外にもチームビルディングやコミュニケーションの促進、ストレスの解消にもつながります。そして、心身共に健康的な従業員が増えれば業務への集中力が増し、病欠者も減るので生産力アップも期待できます。

運動促進制度の例としては、下記のようなものがあります。

- 運動することでポイントを貯めて景品などと交換できる運動インセンティブの付与

- スポーツイベントの開催

- スポーツジムの優待利用など

メンタルヘルス予防・改善

肉体だけでなく、心も健康でなければ元気に働くことはできません。したがって、メンタルヘルス対策を行って、病気の予防やストレスの軽減をはかることも重要です。

メンタルヘルス関連の予防・改善制度の例としては、下記のようなものがあります。

- カウンセラーや産業医による無料相談

- ストレスチェックなど

福利厚生制度の企業事例

企業はどのような目的を持って、どのような福利厚生制度を導入しているのでしょうか。

ここでは、福利厚生導入の成功事例を目的別に紹介します。自社の目的に近い事例を見つけてみてください。

従業員の運動習慣化に成功|社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ

社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ様は、体重や体脂肪が気になるスタッフの健康を考えたときに初心者の運動実践や、健康習慣をサポートできるような制度や仕組みに興味を持たれ、chocoZAP(RIZAP)※1の法人会員を導入されました。

従業員の皆様からは、必ずRIZAPやchocoZAPの店舗へ行かなければならないのか?などの懸念する声やジム通い初心者の中にはトレーニングマシンを使うどころか店舗に行くことにも抵抗がある様子が見られましたが、導入後は下記のようなお声が寄せられました。

- 週末の買い出しのついでにchocoZAPに寄れるので週1で通えるようになった

- 気軽に利用できるので、筋トレをするきっかけになった

- chocoZAPが会社の近くにあり、5分くらいの運動なら続けられたので、習慣化できた

- chocoZAPに週1回程度通うようになった

- 体組成計とヘルスウォッチをいただき、健康ポイントも付くので、体重や血圧を毎日測る習慣がついた

- もともと週1回の運動はしていたけど、週2~3回程度行うようになった。また、筋トレを行うことにより姿勢に気を付けるなどを意識するようになった

- 筋トレをする習慣が身についた

導入時にあった従業員の懸念に対してRIZAPとベストパートナーズ様がどのような対応を行ってきたのか、どのような対策を行った結果習慣化につなげることができたのかを下記の資料で詳しくご覧いただけます。

※1 本事例でご紹介している「ゴールドプラン」はchocoZAPステーションの前身サービスです。

社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ様の詳しい事例資料のダウンロードはこちら

従業員が長く継続して働くための制度をパッケージ化|株式会社サイバーエージェント

「女性活躍促進制度 macalonパッケージ」

従業員が長く継続して働くことができる職場環境の向上を目指して9つの制度をパッケージ化した独自制度です。ユニークなネーミングには、「ママ(mama)がサイバーエージェント(CA)で長く(long)働く」という意味があります。

女性特有の体調不良の際に、月1回取得できる特別休暇制度や、妊活休暇、卵子凍結補助、子どもの急な発病や登園禁止期間など、子どもの看護時に在宅勤務できる「キッズ在宅」、認可外保育園補助制度などです。

参照元:サイバーエージェント 福利厚生

※2024年6月時点の情報です。RIZAP調べ。内容は変更される可能性があります。

独自ルールで従業員の心と体の健康維持|日本マイクロソフト株式会社

従業員の心と体の健康維持が手厚く、社内のマッサージルームがあり社員は月1回無料で施術を受けられる制度や、育児コンシェルジュ、介護コンシェルジュのサポートを受けることができます。また、ファミリーケアも手厚く、看護休暇年間20日、傷病ファミリーケア年10日、出産する女性には20週間の有給休業が付与されるなど独自のルールを設けています。

参照元:日本マイクロソフト株式会社 福利厚生

※2024年6月時点の情報です。RIZAP調べ。内容は変更される可能性があります。

仕事と育児・介護の両立支援を手厚く|楽天グループ株式会社

仕事と育児・介護の両立支援が手厚く、楽天における産休・育休後の復職率は、99%です(2020年実績)。内閣府ベビーシッター割引券や、家事代行サービスの法人契約、社内託児所(楽天ゴールデンキッズ)、マザーズルーム(搾乳室)などを設置しています。

また食事補助として、カフェテリアのあるオフィスでは朝・昼・晩3食の食事を基本無料で提供しています。

楽天クリムゾンハウスサービスも充実しており、ヘアサロン、ネイルサロン、フィットネスジム、鍼灸&マッサージ、クリーニングなど、プロによるサービスを優待価格で受けることができます。

参照元:楽天グループ株式会社 福利厚生

※2024年6月時点の情報です。RIZAP調べ。内容は変更される可能性があります。

ウォーキングポイントをレジャーや薬代に|株式会社富士通ゼネラル

もともと健康増進のためにウォーキングイベントを自社で開催していましたが、さらなる活性化を目指して福利厚生制度を活用しました。具体的にはウォーキングすることでポイントが貯まり、そのポイントをレジャーや常備薬の購入費用に充てられる制度があります。制度が浸透してウォーキングイベントの参加者も増え、当初の目標参加人数を達成しています。

参照元:株式会社富士通ゼネラル

※2024年6月時点の情報です。RIZAP調べ。内容は変更される可能性があります。

健康状況予測システムで健康促進|ナガオ株式会社

従業員の健康増進や健康寿命の伸長を目的に、将来的な健康状況を予測するシステムを導入しています。特に、食生活の改善に力を入れているのが特徴です。肥満傾向などが明らかになった従業員がいれば、アドバイスを行い将来的な不調を未然に防ぐ努力をしています。また、ランニングやスポーツ大会への参加なども積極的に行い、従業員の健康促進に一役買っています。

参照元:ナガオ株式会社

※2024年6月時点の情報です。RIZAP調べ。内容は変更される可能性があります。

採用に関する問い合わせが増加|株式会社ユーソナー

若手社員のライフスタイルに課題を感じていたことが起因となり、飲食系のサービスを充実させることでより魅力的な企業としてステップアップを図っています。例えば、昼食・夜食無料サービスや自販機ほぼ無料など、ひとり暮らしの従業員には嬉しいサービスを取り入れた結果、採用に関する問い合わせが増加しています。

参照元:株式会社ユーソナー

※2024年6月時点の情報です。RIZAP調べ。内容は変更される可能性があります。

人的資本経営を支援!chocoZAPステーション

chocoZAPをはじめとしたRIZAPブランドにお得に通えるchocoZAPステーションの概要資料です。従業員の満足度向上や健康増進・運動不足対策に、多くの企業で福利厚生として選ばれています。

資料ダウンロードはこちら(無料)

福利厚生の導入方法

福利厚生の導入の注意点や導入すべき福利厚生が分かった後は、どのように福利厚生を導入するのか、その方法を解説します。

福利厚生の導入方法は大きく分けて2つです。自社で独自に導入しさらに福利厚生代行サービスの利用を併用することも可能です。社内の状況にあった方法を選びましょう。

自社で独自に導入する

どのような福利厚生を導入するかを選んで、自社で手続きを行います。資金は限られていますので自社のニーズを満たせる福利厚生を選ばなくてはなりません。

住宅手当・家賃補助、食堂・昼食補助、人間ドック・法定外の健康診断などは多くの従業員が利用できるので満足度が上がります。しかし、レジャー施設・宿泊施設・スポーツ施設などの利用補助の場合は、従業員によって利用できる人と利用できない人がいて、格差が大きいでしょう。

従業員にアンケートをとるなど方法はありますが、多くの従業員に満足感を与えられるサービスを選ぶように考慮しましょう。

福利厚生代行サービスを利用する

福利厚生代行サービスとは、これまで自社で行っていた福利厚生の運用を代わりに行うサービスです。福利厚生は従業員が快適に働き、より良いパフォーマンスを発揮するために重要な制度ですが、多岐にわたるサービスの運用を自社で行うには、多大な時間と人的コストをかけなければならないのが課題となっていました。

業務のスリム化や労働力不足が進む昨今、限られた人員でそれらをすべて運用することに負担を感じる企業も増えています。そのため福利厚生にまつわる煩雑な業務をまとめて委託できる福利厚生代行サービスのニーズが高まっているのです。

福利厚生代行サービスには以下の2つのプランがあります。

どちらも従業員が利用できるサービス自体には大きな違いはありませんが、手間を軽減したい場合はパッケージ型、オリジナル度を高めたい場合はカフェテリア型がおすすめです。

関連記事:【2024最新】福利厚生サービス20選|特徴、費用を解説

まとめ

福利厚生を充実させると、生産性の向上以外にも人材の定着、採用時の応募者増加などさまざまなメリットがあります。しかし、費用・業務負担が増えるデメリットもあります。そういった問題を解消してくれるのが、福利厚生代行サービスです。

福利厚生代行サービスを上手に利用して、ニーズに合った福利厚生を導入しましょう。

「福利厚生スタートガイド」を無料で公開

福利厚生を新たに企画したりこれから見直そうと考えているご担当者様には「自社に合った福利厚生のサービスや制度は何?どう選べばいいの?」という疑問や企画にあたって、「内製化できるものはないのか?」、「相場はどれくらいか?」という疑問も多いのではないでしょうか?

そこで、お役立ち資料「福利厚生スタートガイド」をお届けします。

福利厚生の基本的な情報はもちろん法定外福利厚生の種類を体系的に整理してご紹介するだけでなく、相場や代表的なサービス提供企業、サービスを選ぶ際のポイントをご紹介しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)