運動がメンタルヘルスに与える影響

運動習慣がある人と運動不足の人では精神面でどういった違いがあるのでしょうか。

心の健康であるメンタルヘルスとフィジカル面での運動は一見すると別々のように感じられますが、これは表裏一体であり相互に関連があるという結果が様々な角度から得られています。

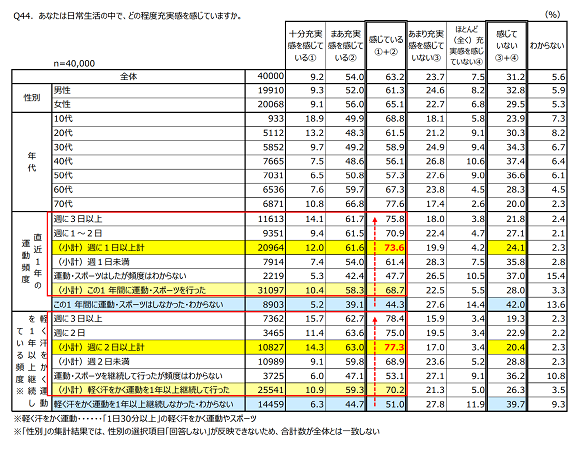

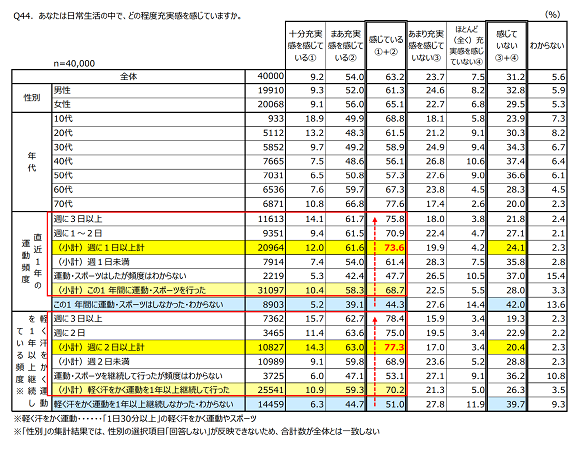

運動・スポーツの有無による充実感の違い

令和5年3月にスポーツ庁が発表した「スポーツの実施状況等に関する世論調査(有効回収数:計40,000件、18~79歳の男女)」にて、日常生活での充実感の尺度と、運動実施頻度でクロス集計した結果によると、運動・スポーツの実施と充足感には相関があることが分かりました。

引用元:令和5年3月24日 スポーツ庁|別紙「令和4年度スポーツの実施状況等に関する世論調査」結果の概要

“直近1年の運動頻度別”に見ると、運動・スポーツを実施した方(68.7%)は実施しなかった・わからない方(44.3%)よりも「充実感を感じている」が大幅に高くなっており、また実施率が上がるにつれ「充実感を感じている」%が上昇しています(週に1日以上は73.6%)。

また、“軽く汗をかく運動を1年以上継続している頻度別”に見ると、運動・スポーツを実施した方(70.2%)は実施しなかった・わからない方(51.0%)よりも「充実感を感じている」が大幅に高くなっており、また実施率が上がるにつれて「充実感を感じている」%が上昇しています(週に2日以上は77.3%)。

運動の有無による気分や幸福度の違い

米国のイェール大学と英国のオックスフォード大学などが共同で行った米国内に住む18歳以上の成人約120万人を対象にした大規模な調査で、運動はメンタルに良い効果をもたらしていることが明らかになりました。

運動をしている人は、運動をしていない人に比べ、気分が優れないと感じる日数が、月に約1.5日少なくなりました。一方で、月に2回しか運動しない人では、気分が優れないと感じる日数が1ヵ月間に2.3日多い結果となりました。

これはウォーキング、サイクリング、ランニング、スポーツジムでの筋トレ、スキー、釣りなどの運動から、育児、家事、芝刈りといった身体活動まで、あらゆる種類の運動について調査した結果で、運動を習慣として続けている人は、運動をしていない人に比べ、1ヵ月間に気分が優れないと感じる日数が、平均して1.49日(43.2%)少ないという結果が得られました。

また同調査にて運動を行っている人は、行っていない人に比べ、年収が200万円以上少なくても、心理的な幸福感は同じレベルになることも分かりました。

参照元:保健指導リソースガイド

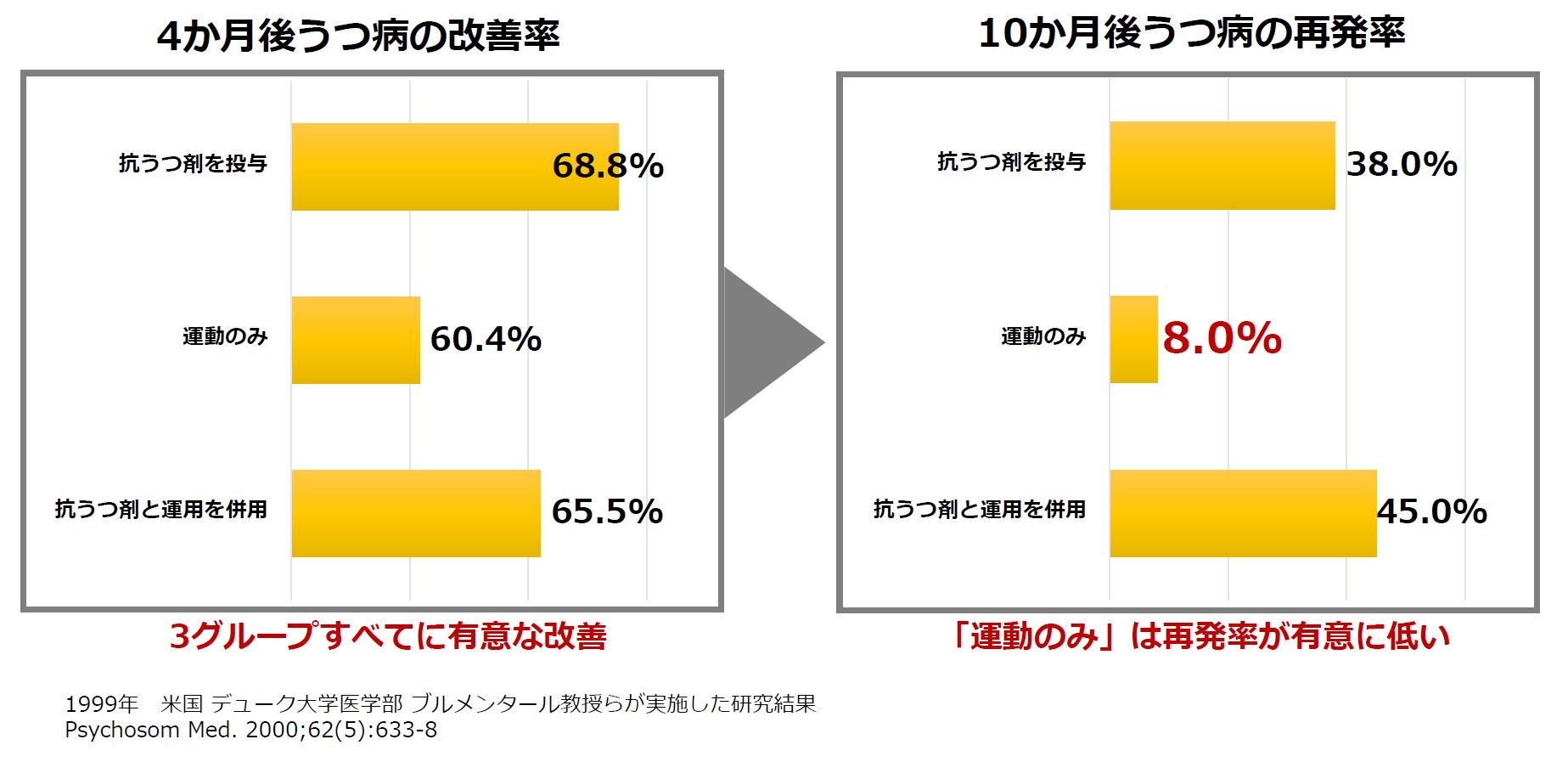

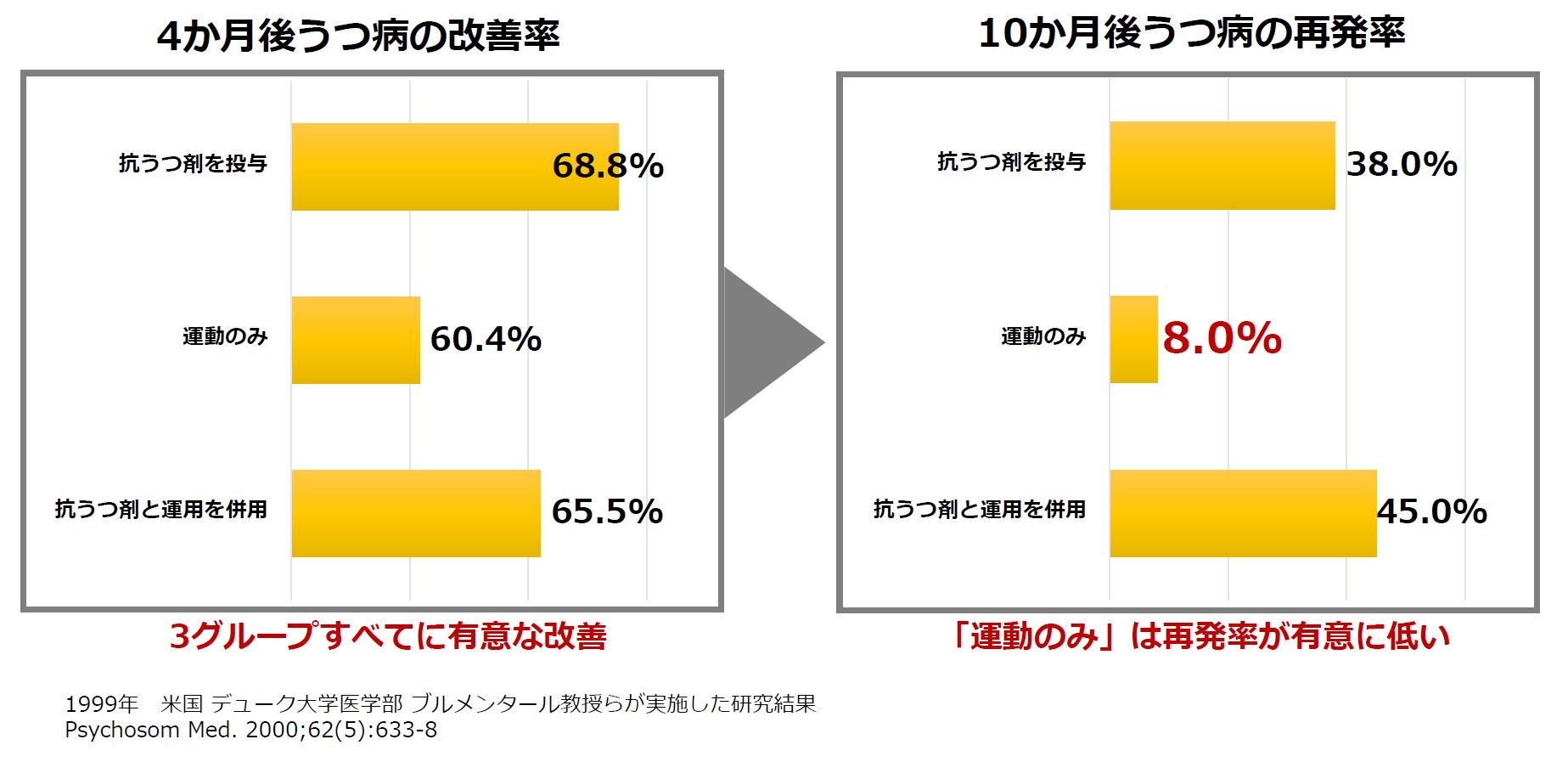

運動がうつ病に与える影響

少し古いデータになりますが、運動がうつ病に与える影響について、1999年 米国のデューク大学医学部のブルメンタール教授らの研究が有名です。うつ病患者156人を、薬(抗うつ剤)と運動、運動のみ、薬のみの3グループに分けて、4か月後と10か月後の経過を見るという研究がありました。

4か月後には、薬のみのグループは改善率68.8%で最も改善が見られましたが、10か月後は38.0%が再発しています。

一方、運動のみを見ると、4か月後は改善率60.4%であり、有意な改善が得られましたが、10か月後の再発率はさらに顕著であり、わずか8%の再発率だったという結果が得られています。

こうした研究からもわかるように、運動はメンタルに良い効果をもたらし、それを継続することは、さらに効果的です。

また、健康科学を専門とする永松俊哉氏は、2013年に「運動と抑うつ改善の関係に関する先行研究を整理・要約し、運動の効用について概説」した論文を発表しています。それによると、抑うつの軽減やうつ病の症状改善に運動は有効であり、うつ病や不安障害の治療として運動が薬物療法と同等の効果を有し、抑うつ改善に及ぼす運動介入に一定の有効性があることが示唆されています。

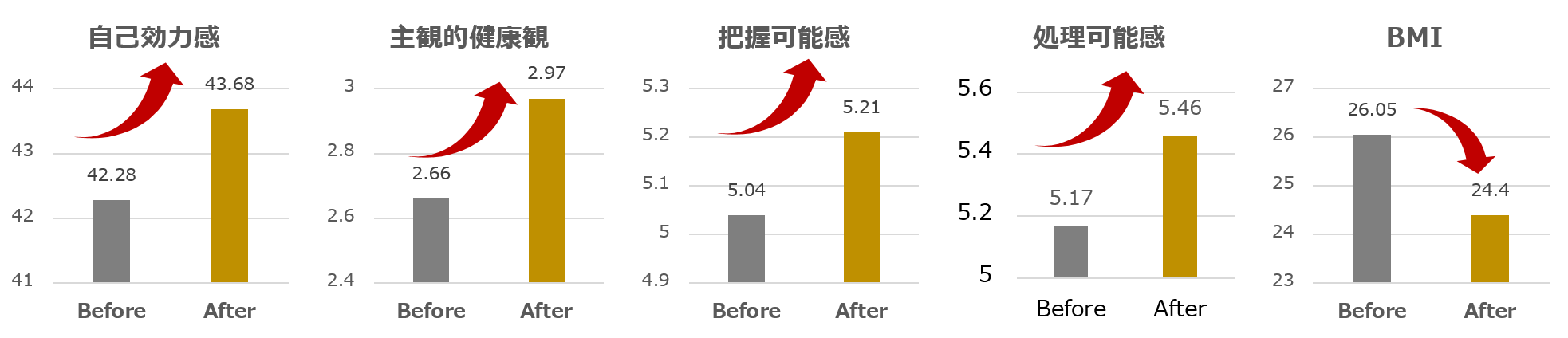

職場で行うウェルネスプログラムの有効性

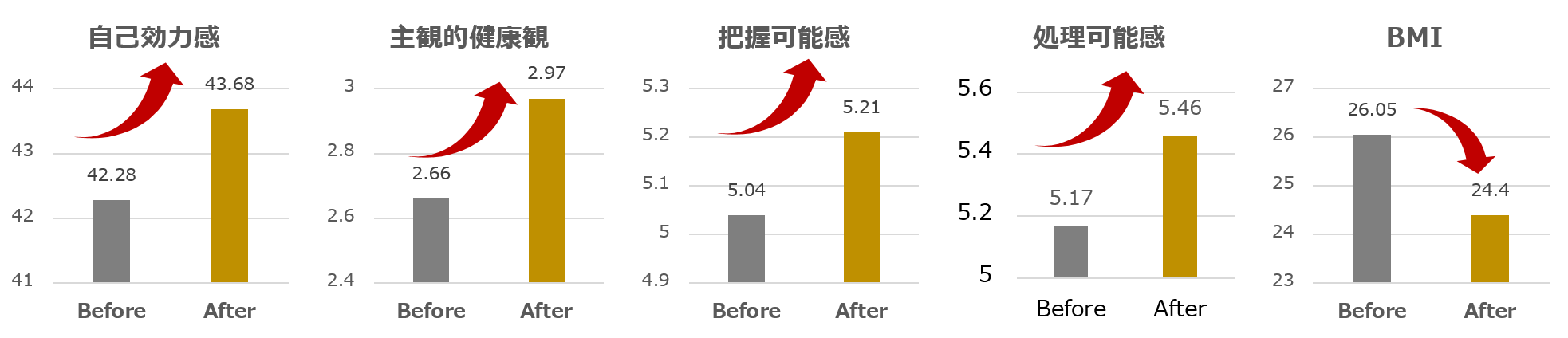

RIZAPが2018年11月から筑波大学の水上研究室と共同で実施した「トレーニングプログラム参加者の心理的変化」に関する研究では、トレーナー出張型の運動プログラムが身体面だけでなくメンタルヘルス対策にも有効であることが示唆されました。

298名の男女を対象に実施したこの研究では、「RIZAPウェルネスプログラム」の開始前と開始3ヶ月後で自己効力感や健康感、うつ尺度、ストレス対処力の変化を観察しました。その結果、いずれの項目でもプログラム後に大きく改善された結果となりました。これにより、職場などでのストレスを感じた際に、ポジティブに対応する能力が増したことが分かりました。

企業内で集団的に実施する運動プログラムは、従業員のメンタルに良い影響を与えることが期待できるのです。

RIZAPの健康セミナー資料(無料)のダウンロードこちら

運動がメンタルヘルスに効く理由

運動をすることで、下記のようなホルモンが分泌されてメンタルヘルスに好影響を与えるとされています。

- セロトニン分泌が促進され、睡眠の質が上がる

- エンドルフィンによるストレス解消効果がある

- ドーパミンの分泌によりポジティブになる

ここでは、それぞれのホルモンの働きについて紹介をします。

セロトニン(精神の安定に作用)

セロトニンは人間の気分を大きく左右するといわれる神経伝達物質の一つです。

セロトニンの機能が低下したり分泌量が減ると、不安や鬱屈した気持ちが強くなりイライラして怒りの感情が大きくなることが知られています。ストレスに対して効能のあるセロトニン分泌を運動等によって促すことで、精神の安定や安心感や平常心を得ることに繋がります。

エンドルフィン(爽快感や精神的ストレスの解消に作用)

エンドルフィン(β-エンドルフィン)は鎮痛効果や気分の高揚・幸福感などが得られるとされる脳内で働く神経伝達物質の一種です。

運動時にはエンドルフィンが安静時の3~5倍も分泌されるため、運動後の爽快感や精神的ストレスの解消に大きく貢献することが報告されています。

ドーパミン(ポジティブな気持ちに作用)

ドーパミン(ドパミン)は神経伝達物質の一つで、快く感じる原因となる脳内報酬系の活性化において中心的な役割を果たしています。

人が嬉しい、楽しいと感じるのはドーパミンがうまく分泌していることと関係があるといわれています。また、脳内のドーパミンがを増やすことでポジティブな考え方につながることと関係があります。ドーパミンは自分にあった運動強度・運動時間、休息等で増えやすいとされています。

また運動で体を動かすことは、精神的ストレスの発散にもつながります。平成24年に武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科の内藤義彦氏が提出した「疾病予防および健康に対する身体活動・運動の効用と実効性に影響する要因」で記載されている身体的な効果は2つあります。

- ストレスの解消、うつ病の予防・改善に有効

- シェイプアップし、自己イメージが改善

運動によってストレス発散やセルフイメージ・自信の向上ができると、仕事面においても、集中力や目標達成能力の向上といった良い影響を及ぼします。また、従業員同士で運動不足解消に取り組むことは、従業員同士のメンタルヘルス維持やコミュニケーション促進にも効果的です。

お役立ち資料「メンタルヘルス対策入門編」をご覧いただけます

近年労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、メンタル不調は重点的な対策が必要とされています。不調を訴える人の数が増えれば部署、事業部、企業全体の生産性の低下を招き、業績不振にも繋がっていきます。自社んのメンタルヘルスに課題を感じ対策を模索されているご担当者様も多いのではないでしょうか?

そこで、メンタルヘルス対策を推進するお役立ち資料「メンタルヘルス対策入門編」をお届けします。

どんな視点でメンタルヘルスを捉えるのが良いのか、自社の課題を把握するためには何が必要なのかなどを、基礎的な情報から、有効な施策や事例などを交えて総合的にご紹介しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

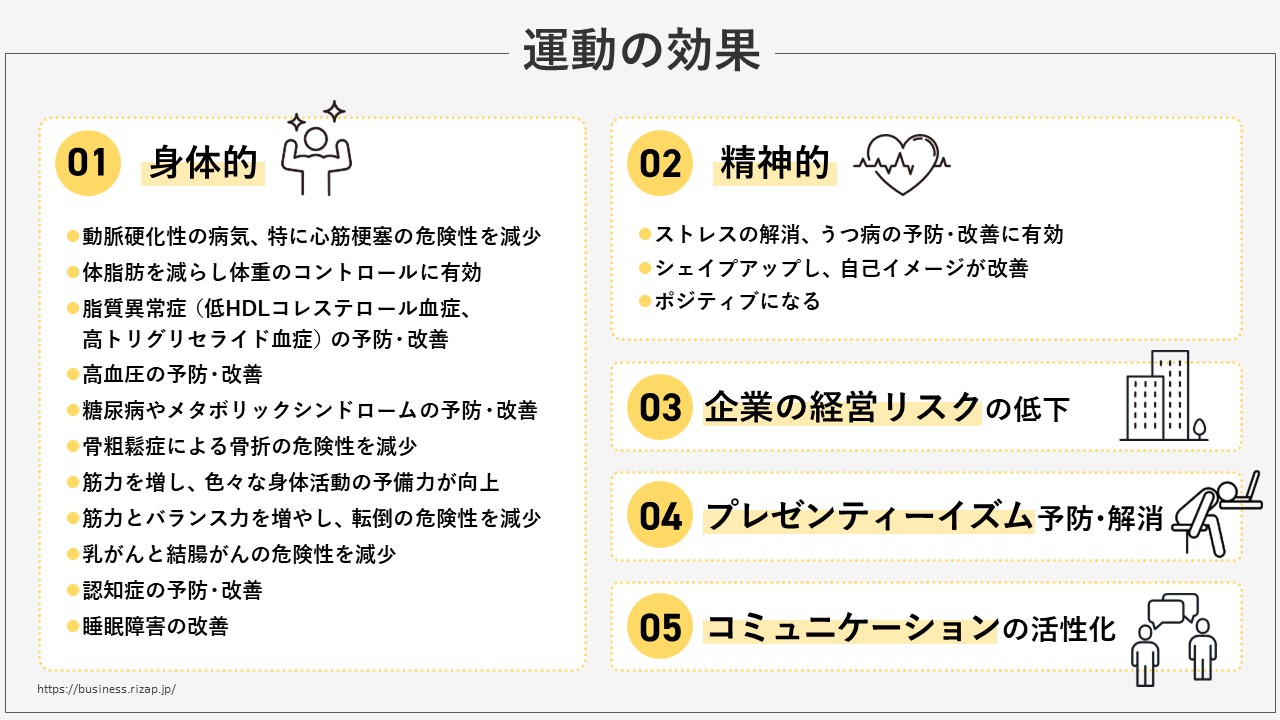

企業が運動促進に取り組むべき理由

運動不足による影響は、健康リスクから経営リスクまで広範囲に及びます。では、運動がもたらす効果にはどのようなものがあるのでしょうか。ここからは、が従業員に運動を促進することで得られる効果を紹介します。

従業員の健康状態の改善

まず、運動によって従業員の健康状態が改善されることで、従業員の心身を守れます。従業員の健康を保持・増進することは、安全配慮義務を果たし、仕事のパフォーマンスを向上させるためにも大切です。

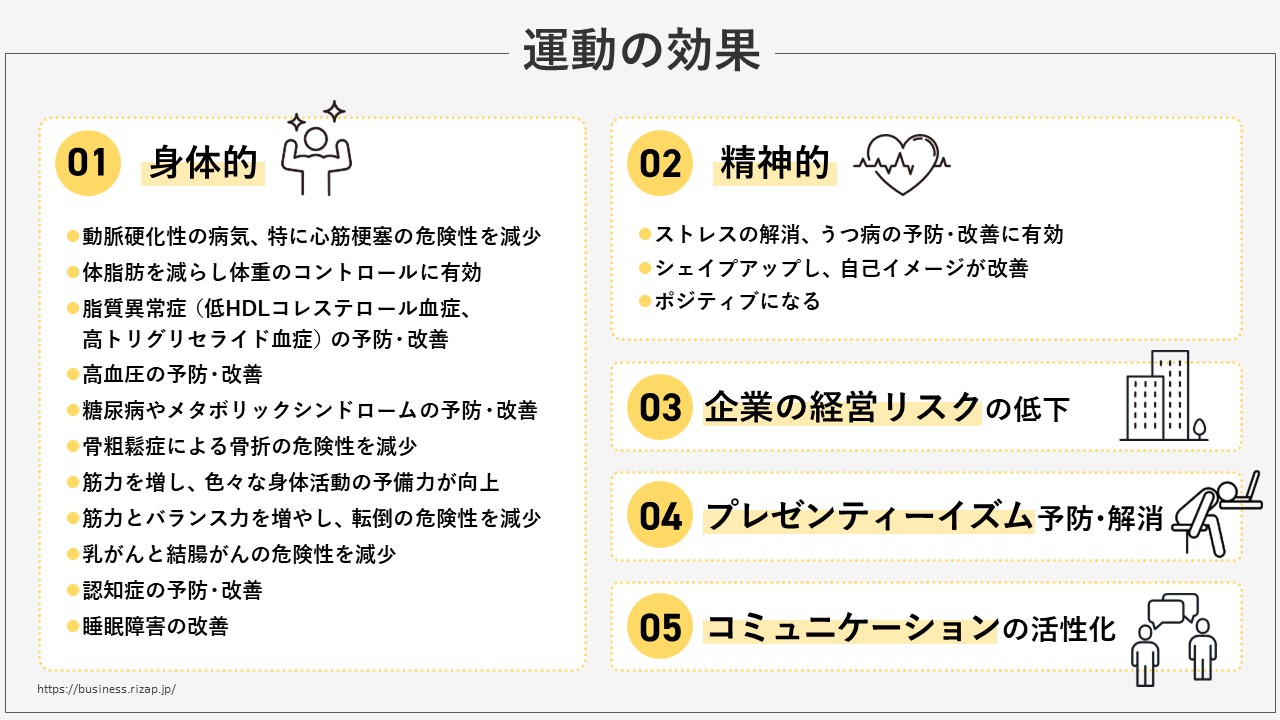

「疾病予防および健康に対する身体活動・運動の効用と実効性に影響する要因」によると、運動の効用は16あるとされています。

身体面の効果としては「疾病予防および健康に対する身体活動・運動の効用と実効性に影響する要因」で記載されている身体的な効果は11あります。

- 動脈硬化性の病気、特に心筋梗塞の危険性を減少

- 体脂肪を減らし体重のコントロールに有効

- 脂質異常症(低HDLコレステロール血症、高トリグリセライド血症)の予防・改善に有効

- 高血圧の予防・改善に有効

- 糖尿病やメタボリックシンドロームの予防・改善に有効

- 骨粗鬆症による骨折の危険性を減少

- 筋力を増し、色々な身体活動の予備力が向上

- 筋力とバランス力を増やし、転倒の危険性を減少

- 乳がんと結腸がんの危険性を減少

- 認知症の予防・改善に有効

- 睡眠障害の改善

このように、運動は生活習慣病の改善に役立つ効果が多く期待できます。運動によって身体活動量が増えると、エネルギーがたくさん消費されます。エネルギー消費量の増加は代謝量アップや血流の改善をもたらし、肥満の予防・改善のほか、血糖値や脂質、血圧の状態の改善も期待できるのです。

企業の経営リスクの低下

次に、従業員の運動不足を解消することで、企業の経営リスクが低下します。

業績の向上に従業員の貢献は必要不可欠です。運動増進によって従業員の健康を守り、ひとり一人のパフォーマンスが向上することで、貢献度が増して業績が向上しやすくなります。

プレゼンティーイズム予防・解消

健康問題によって従業員の生産性が低下する状態である「プレゼンティーイズム」の悪化は、最終的に従業員の欠勤といったアブセンティーイズムにつながってしまいます。

プレゼンティーイズムを招く原因例として、不眠やうつ病などのメンタル不調や、頭痛、腰痛、肩こりなどが挙げられます。従業員の生産性を上げるためには、このような健康問題を改善することで、プレゼンティーイズムを解消していくことが重要です。

厚生労働省が平成29年7月に発表した「コラボヘルスガイドライン」では、国内3企業の健康関連総コストのうち、プレゼンティーイズムによるものが77.9%と、企業に大きな影響を与えていることがわかりました。

運動によるプレゼンティーイズムの解消は、従業員のパフォーマンス向上や、労働力確保、コスト削減など、企業の経営リスクの低下に効果的です。

関連記事:【まとめ】プレゼンティーイズムとは?測定と改善対策の具体例

コミュニケーションの活性化

従業員同士で運動をすることでコミュニケーションが活発になり、仕事がしやすくなる効果も期待できます。

大規模な企業では、部署間や支店間でのコミュニケーションが少ないケースも多いでしょう。従業員が参加できる運動セミナーの開催やトレーニングスペースの設置をすれば、仕事以外でのコミュニケーションを取るきっかけになります。社内コミュニケーションが促進されて仕事が進めやすくなれば、パフォーマンスが向上し、企業の業績にも良い影響を及ぼすでしょう。

テレワークの普及等でコミュニケーション不足が問題視されている今こそ、従業員同士で運動をしたり、運動という共通の話題を持ったりすることによる社内コミュニケーション促進が必要とされています。

関連記事:職場活性化の具体的なアイデア|事例、取り組みの進め方とは

メンタルに効果的な運動内容

ここまで運動とメンタルヘルスの関係性をお伝えしてきましたが、実際にメンタルヘルス改善、ストレス解消、うつ病等の改善のためにはどの程度の量(強度・時間)体を動かせばよいのかという具体的な数値は明らかになっていないといわれています。

それでもさまざまな研究結果として下記のようなものがあります。

1日あたり3.5~4時間程度、何らかの形で体を動かすことが望ましい

東京医科大学精神医学分野の志村哲祥医師・井上猛教授らの研究グループは、一般就労者を対象にした質問紙調査によって、精神的健康の維持において1日あたり3.5~4時間程度、単なる歩行や家事も含めて何らかの形で体を動かすことが望ましいことを明らかにしました。

また、上記の時間より大幅に少ないか(運動不足)あるいは大幅に多くても(運動過多)、精神的健康が損なわれる傾向があったとのことです。

参照元:東京都医科大学精神医学分野 産業精神医学支援プロジェクト

1日20分の有酸素運動

リラックスや睡眠リズムを整えるために効果的な有酸素運動を、1日20分を目安に身体がポカポカして汗ばむくらい続けることが推奨されています。過剰に行うと疲れてしまい逆効果になる可能性もあるため、1日にたくさんの時間を費やすよりも、継続することが大切だと言われています。

軽いランニングやサイクリング、ダンスなどがハードルが高いようであれば、近所の散歩や緑の多い公園でいつもより速めに歩くなどするだけでも身体がポカポカして汗ばんできます。

参照元:厚生労働省 こころもメンテしよう

職場でできるさまざまな運動不足解消対策

運動とメンタルヘルスの関係性やコロナ禍での現状を踏まえたうえで、企業の実情に合わせた対策を行うことが成功のカギです。ここからは、職場でできる対策をご紹介していきます。

運動実践付きメンタルヘルスセミナーの実施

従業員の自己管理能力を高めるために有効なのが、メンタルヘルス研修です。メンタルヘルスは日常的にケアすることで、不調を防げます。そのため、研修を通じて従業員に気付きを与え、さらに継続するきっかけを作ることが重要です。

メンタルヘルス研修には、ディスカッション形式や運動を取り入れた実践形式など、さまざまなやり方があります。ポイントは、知識を習得する座学形式だけでなく、運動やヨガを取り入れた体を動かす形式や、参加しやすいオンライン形式なども取り入れ、選択肢を増やすことです。

研修の参加率を上げて参加後に運動を習慣づけてもらうためにも、工夫しながら実施しましょう。また、一度実施したら終わりではなく、定期的に開催して運動習慣を啓蒙していくことでメンタルヘルスのさらなる向上につながります。

運動実践付きメンタルヘルスセミナー資料はこちら

「メンタルヘルスに運動は効果的だと思う」約8割

メンタルヘルス研修が本当に対策をしてほしい人に受けてもらえないのはなぜでしょうか。

対策を実施している企業に研修内容を聞くと、座学形式とコラムや資料の共有形式が半数以上を占めていました。主催者側が一方的に情報を発信する形式が多いことが、参加率や効果の実感を低下させていると考えられます。

一方で、「メンタルヘルス対策に運動は効果的だと思いますか?」の質問では、約8割が「はい」と回答しています。

そのため、座学中心の研修形式ではなく、従業員が主体的に取り組めるようなプログラムを策定することが求められます。運動やヨガを取り入れた身体を動かす形式の研修を行うなど、形式を変えることで有効性の改善に期待ができるのです。

運動実践付きメンタルヘルスセミナー資料はこちら

健康・運動セミナーの実施

健康セミナーの実施も運動不足解消とメンタルヘルス対策に効果的です。セミナー形式で実施するメリットとしては、従業員全体を対象にすることで平等にアプローチできることが挙げられます。また、セミナー参加者同士でコミュニケーションが活性化するほか、健康増進の行動に対して積極的な意識を持つようになるといった副次的効果が得られるでしょう。

RIZAPではどのセミナーにおいても運動実践が含まれています。座学だけではない、課題に合わせたトレーニングを取り入れたセミナーを実施することで自身の運動状況の見直しの機会になるだけでなく、毎日取り入れられる強度の運動を始めるキッカケや習慣化への一歩となるでしょう。

セミナー資料(無料)のダウンロードはこちら

RIZAP法人セミナーの特徴

RIZAPの法人向けセミナーは、セミナー形式で参加者に自身の健康の気づきを与え、行動変容まで導くことを目的としたプログラムです。RIZAPトレーナーが企業へ出張、またはオンラインで従業員の健康意識向上を図ります。

RIZAPメソッドに基づく座学とトレーニングを組み合わせたセミナープログラムを実施することで、健康増進や社内コミュニケーション活性化、リフレッシュを促し、組織力の向上、ひいては企業価値向上を目指します。

- 特徴1 出張セミナーとオンラインセミナーで全国対応可能

- 特徴2 セミナー満足度は98.8%※

- 特徴3 たった1日で従業員の意識改革と動機付けを実現

法人向けセミナーではRIZAPメソッドを熟知し、セミナー講師としてもスキルを磨いた法人向けプログラム専任トレーナーが講師を務めます。

対面でもオンラインでも参加者のセミナー満足度は98.8%と高い水準を保っており、企業担当者様からも高い評価を得ています。

※セミナー開催後アンケート集計 2021年4月~2022年3月 N=10,372

セミナー資料(無料)のダウンロードはこちら

福利厚生で運動の定着と習慣化を促進

生活習慣病などのさまざまな病気にかかりやすくなり、欠勤や休職する人も増えると業務をスムーズに遂行できなくなります。そのため、運動を促進させる施策も福利厚生の一環として進めていくとよいでしょう。

その一つとして福利厚生での運動機会促進が考えられます。運動不足の解消のためにジムに通う従業員は積極的な一部の社員にとどまることが多いですが、福利厚生としてスポーツジムにお得に通える環境整備を行うことで、一人でも多くの従業員がスポーツジムに通うことを後押しすることにつながります。

福利厚生でのスポーツジム法人会員利用の資料(無料)はこちら

従業員が運動習慣を身につけるには

では実際、企業が従業員の運動不足に対してどのような対策ができるのでしょうか。ここでは従業員の運動不足解消に向けて企業が行うべき対策を3段階で紹介します。

STEP.1 従業員の運動習慣を確認する

まずは従業員の運動習慣について確認する必要があります。主な方法として定期検診とストレスチェックの活用があります。

定期検診は普段行っている健康診断の結果から運動習慣者の割合を把握します。

定期健診で運動を習慣としている者を把握できる質問としては以下が考えられます。

- 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施していますか?

- 日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施していますか?

- 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか?

平成30年に実施された厚生労働省の調査によると、運動習慣のある者の割合は男性で35.9%、女性で28.6%とされています。これと比較すれば自社の従業員の運動習慣の現状を、より具体的に実感できます。

引用:厚生労働省健康局健康課「身体活動・運動を通じた健康増進のための 厚生労働省の取組み」

一方ストレスチェックは、厚生労働省が作成した「職業性ストレス簡易調査票」を活用するといいでしょう。この職業性ストレス簡易調査票は、仕事や心身の状態、満足度などを4段階で評価することで、従業員の心身の不調を確認できます。

運動習慣に関する直接的な質問ではなくとも、

といった項目で「しばしばあった」や「ほとんどいつもあった」と回答している者が多ければ、解決に向けた運動へのアプローチのきっかけとなるでしょう。

※参照:厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票」

さらに従業員の日々の活動量を可視化したい場合には、活動量が分かるアプリを搭載したスマートデバイスや歩数計などを配布するとよいでしょう。従業員の運動量を正確に把握でき、より従業員のための方策が練れるでしょう。

その他の運動不足度チェック方法

運動不足の度合いは以下のような具体的な質問からも把握できます。チェック項目が多いほど運動不足度がかなり進んでいるため、改善が必要になります。

- 仕事が忙しくて運動なんてできない

- 休日は家でゴロゴロしている事が多い

- 軽い運動であっても、翌日まで疲れが残る。

- 足が重くトボトボ歩きが多い

- 長時間歩くと、膝や腰が痛くなる

- 立ったままでは靴下がはけない

- このごろお腹まわりが太くなってきた

- 1階分でもエレベーター、エスカレーターをよく使う

- 坂道や階段をのぼると、息切れがする

- 行動を起こす際に、「よっこいしょ」と言ったり、終える際にため息をついたりする

他にも、1日当たりの歩数からも運動不足かどうかを判定できます。

一般的に、1日1万歩※が歩数の目標として定められています。自宅内ではおよそ2,000~4,000歩動いていると想定されており、残りの6,000~8,000歩は自宅外での身体活動が必要と考えられます。

今までであれば、通勤の関係で必ず外に出ていたため無意識的に歩数が確保されていましたが、在宅ワークが増えた今、より意識することが必要になります。

※海外の文献より週当たり2000kcal(1日当たり約300kcal)以上のエネルギー消費に相当する身体活動が推奨されています。体重60kgの人の歩行時のエネルギー消費量は10分間のウォーキング(約1,000歩)に対して30kcalになります。そのため、1日のエネルギー消費を歩数に換算すると1万歩の計算になります。

STEP.2 運動機会のキッカケを作る

運動不足の自覚があり改善する意識がある人は、少しの働きかけで自主的に運動習慣を見直してくれることが期待できます。しかし、自分の健康に無関心な人や、運動不足を体感できていない人などには、企業側から積極的に運動機会を作る必要があります。

例えば、企業主催の運動会やウォーキング大会、ボウリング大会などのスポーツイベントなどがあります。これらのイベントは職場でのコミュニケーションを増やすキッカケにもなり、孤独を感じやすいテレワークを推奨している企業にもおすすめです。

運動セミナーを開催する

従業員の運動不足を解消するには、定期的に健康情報を発信したり参加型の健康セミナーを開催したりするなど、さまざまなアプローチで多くの従業員に運動機会のキッカケを作ることが大切です。

運動セミナーは業務時間内で開催することで従業員に業務の一環として参加してもらいやすいだけでなく、その場で運動実践等もあることで自身の運動不足への気づきや今後の運動実践のキッカケづくりとなりやすい特徴があります。座学でのセミナーとしての知識だけでなく、実践の時間を設けることで従業員同士のコミュニケーションの活性化にもつながります。

RIZAPの運動セミナー資料(無料)はこちら

関連記事:運動セミナーで従業員の健康増進

ウェアラブル端末の配布

従業員の健康増進や運動不足の自覚を促す一つのきっかけとして、ウェアラブル端末を従業員に配布・貸与する企業が増えています。

ウェアラブル端末は、一日の運動量や睡眠の質などを計測する機能があるものも多く、中には休憩や運動を促し長時間の座りすぎを解消を促してくれるものもあります。

今まで漠然と運動不足を感じている場合、数値やグラフなどで運動量の少なさを自覚することで運動不足解消のキッカケになる可能性も高いでしょう。少しでも従業員自身に自分の体に興味を持ってもらうきっかけとして注目を集めています。

ウェアラブル端末付き・コンビニジムの法人会員資料(無料)はこちら

STEP.3 運動習慣定着をサポートする

運動は一時的に行えばよいわけでなく、習慣化させなければ意味がありません。従業員が一定時間以上の運動を長期的に行っていくには、オフィスの環境や制度を整える必要があります。

運動機会の促進と習慣化に向けて、下記のような施策を検討していきましょう。

- 階段の積極利用の促進

- 会議や研修などで身体活動や運動を取り入れる

- 朝礼の際にラジオ体操を取り入れる

- ウォーキングイベントを継続的に実施する

- 運動会などのスポーツイベントの実施を繰り返す

- 運動サークルの運営

- 徒歩や自転車での通勤環境の整備

- スポーツクラブへの補助金、福利厚生の整備

定期的な社内運動会の実施

社内で実施する運動会は、年齢や役職といった立場にとらわれずに、従業員を一か所に集められます。宴会や飲み会などのように、お酒が飲めないといった人も参加して等しく楽しめる点も利点です。役職に関係なく全員が一丸となって競技に取り組むことで、立場を超えたコミュニケーションが生まれます。

競技を通じてチームワークについて考えたり、皆を引っ張るリーダーシップを発揮したりすることで、協調性や積極性を身につけることにもつながります。思わぬ従業員の適性を見つけることもあるかもしれません。

ヨガ・ストレッチができる場所の整備

運動が苦手な人や女性でも参加しやすいのが、社内で行うヨガやストレッチ会です。事前の場所確保や競技の段取りが必要な社内運動会に対して、ヨガやストレッチは食堂やミーティングルームなどの広めのスペースがあれば、どこでも手軽に実施できます。

始業時刻の直前や業務終了後などに日常的に開催できる手軽さもメリットです。事前にレッスンの時間を決めておくことで、無駄な残業を減らして労働時間も管理できます。高度なプログラムのレクチャーを受けたい場合、講師役としてインストラクターを呼ぶ必要があります。

ただ、予算を削減したいのなら、代わりにオンラインでレクチャーを受けたり、配信されているレッスンを受けたりするなどの手段も検討してみると良いでしょう。

ウォーキングの促進

人間の1日の理想的な歩数は1万歩とされていますが、なかなかそれに届かないのが実情です。そこで企業がウォーキングの重要性を従業員に知らせるとともに、万歩計アプリを導入して従業員の歩いた歩数を可視化することで、従業員の健康意識を高められます。

特別な運動をしなくてもエレベーターを使わずに階段を登り降りしたり、ひとつ遠い駅で降りて家まで徒歩で帰ったりするなど、日頃から意識することで、運動量を増やせるのもウォーキングの利点です。

企業のなかには、従業員の歩いた歩数をカウントしてポイント化し、優秀な成績をおさめた人を社内で表彰したり、ポイントで景品と交換できるといったインセンティブを導入したりするなどの制度を設けています。

このようにウォーキングを実施するための動機をつくることで、従業員自ら積極的に参加するよう働きかけると効果的です。

福利厚生で運動の定着・習慣化を後押しする

運動のキッカケとしてイベントやセミナーの開催、機器の配布などをするだけでなく、運動が習慣化しやすい環境整備をすることが長期的な運動不足解消の施策として欠かせないでしょう。

その一つの方法として、福利厚生での運動機会促進が考えられます。運動不足の解消のためにジムに通う従業員は積極的な一部の社員にとどまることが多いですが、福利厚生としてスポーツジムにお得に通える環境整備を行うことで、一人でも多くの従業員がスポーツジムに通うことを後押しすることにつながります。

福利厚生で従業員の運動定着を後押し

chocoZAPステーション

■ 運動習慣を身につけて欲しい

■ 福利厚生を充実したい

■ 従業員満足度・定着率を向上させたい

そんな思いをお持ちのご担当者様は、ぜひ資料をご覧ください。

資料ダウンロードはこちら(無料)

運動からストレス解消やメンタルヘルスが向上した事例

ここからは、運動プログラムを取り入れてメンタルヘルス向上やストレス解消という効果が得られた企業の事例を紹介します。

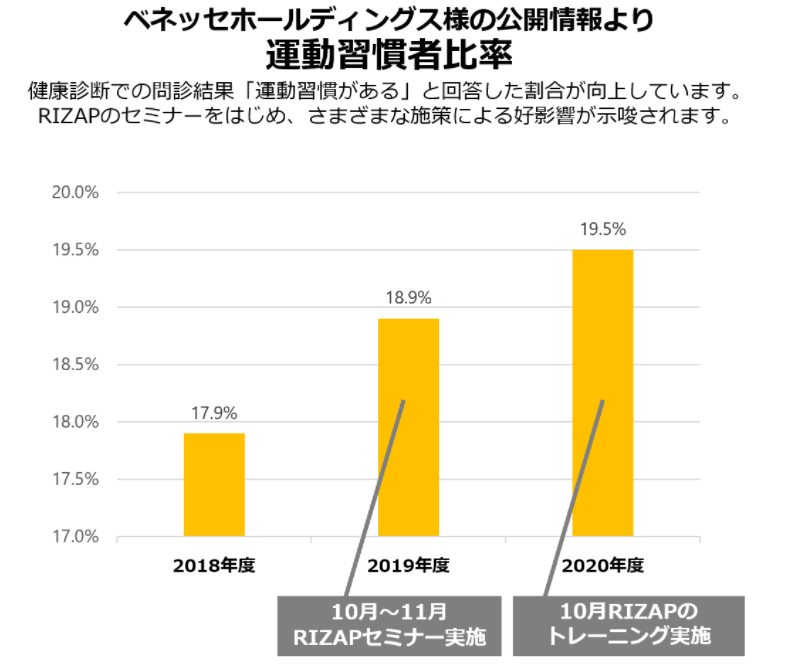

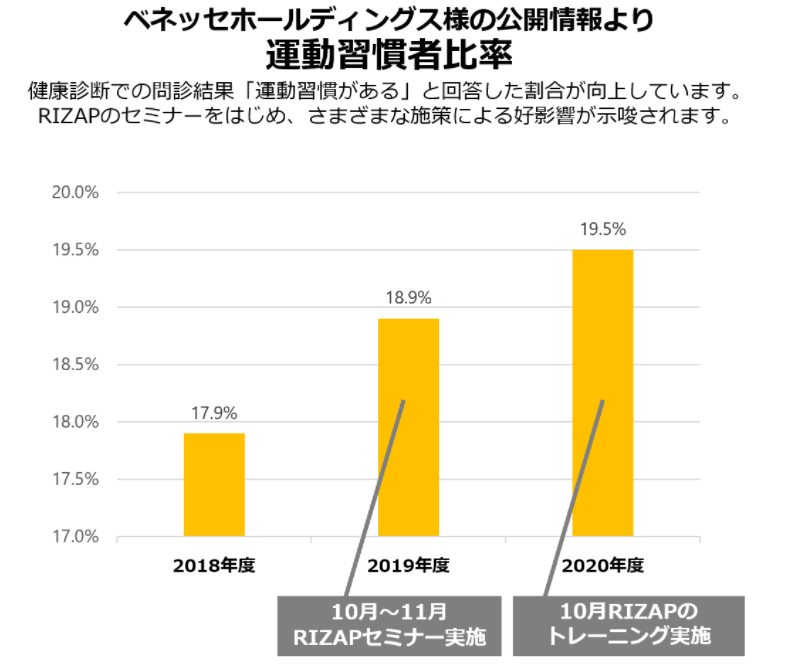

運動習慣者割合が2年で9倍に │ 株式会社ベネッセホールディングス様

ベネッセホールディングスは、比較的若い従業員が多く、病気の人が多いわけではありませんが、生活習慣病予備軍については気を付ける必要があり、過去に生活習慣病の予防としてポピュレーションアプローチをいろいろ実施してきました。

しかし、健康無関心層が集まらず毎回関心のあるメンバーしか集まらないなど健康施策に関して苦戦を強いられている現状を変えるため、集客に好影響がありそうだと判断してRIZAPの健康セミナーを導入しました。

参加満足度は97.5%と高く、2019年度以降、参加申込人数は翌年に4倍、翌々年には9倍もの推移を遂げる結果となりました。2020年度より運動不足に悩む企業が増えている中、上記の取り組みの末「運動習慣がある」と回答した割合が毎年向上しています。

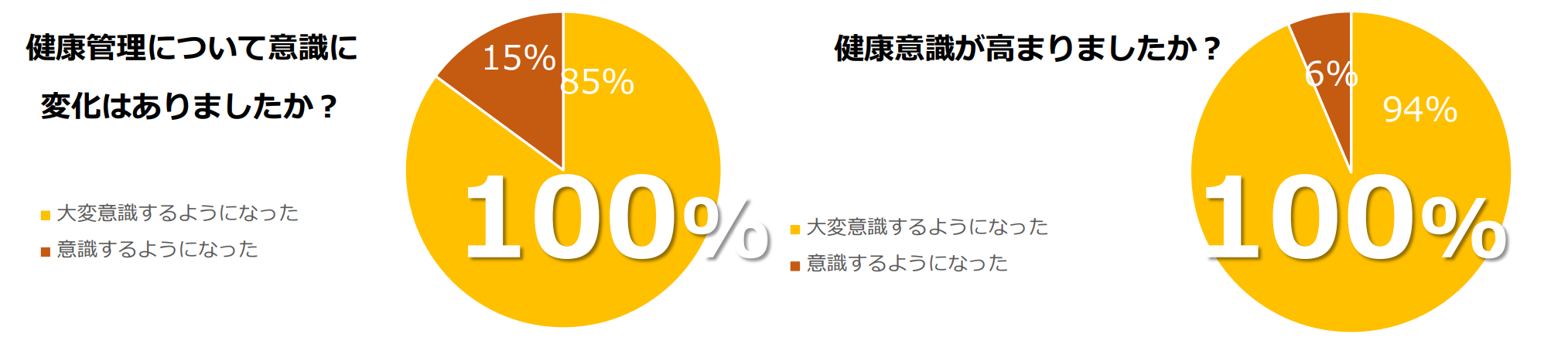

参加者アンケートにおいて「セミナーを通して、健康改善や運動習慣に関する知識や姿勢は向上しましたか」という質問に対して、参加者の85%が向上したと回答があり好結果が得られています。

その他にも、半数以上の従業員から「運動不足の解消・運動習慣の改善」につながった声や、「リフレッシュできた」「気持ちがポジティブになった」と前向きな回答が多く挙がりました。

※RIZAPウェルネスプログラム導入による直接的な効果を実証するものではありません。

参照:https://benesse-hd.disclosure.site/ja/themes/154

株式会社ベネッセホールディングスの詳しい事例はこちら

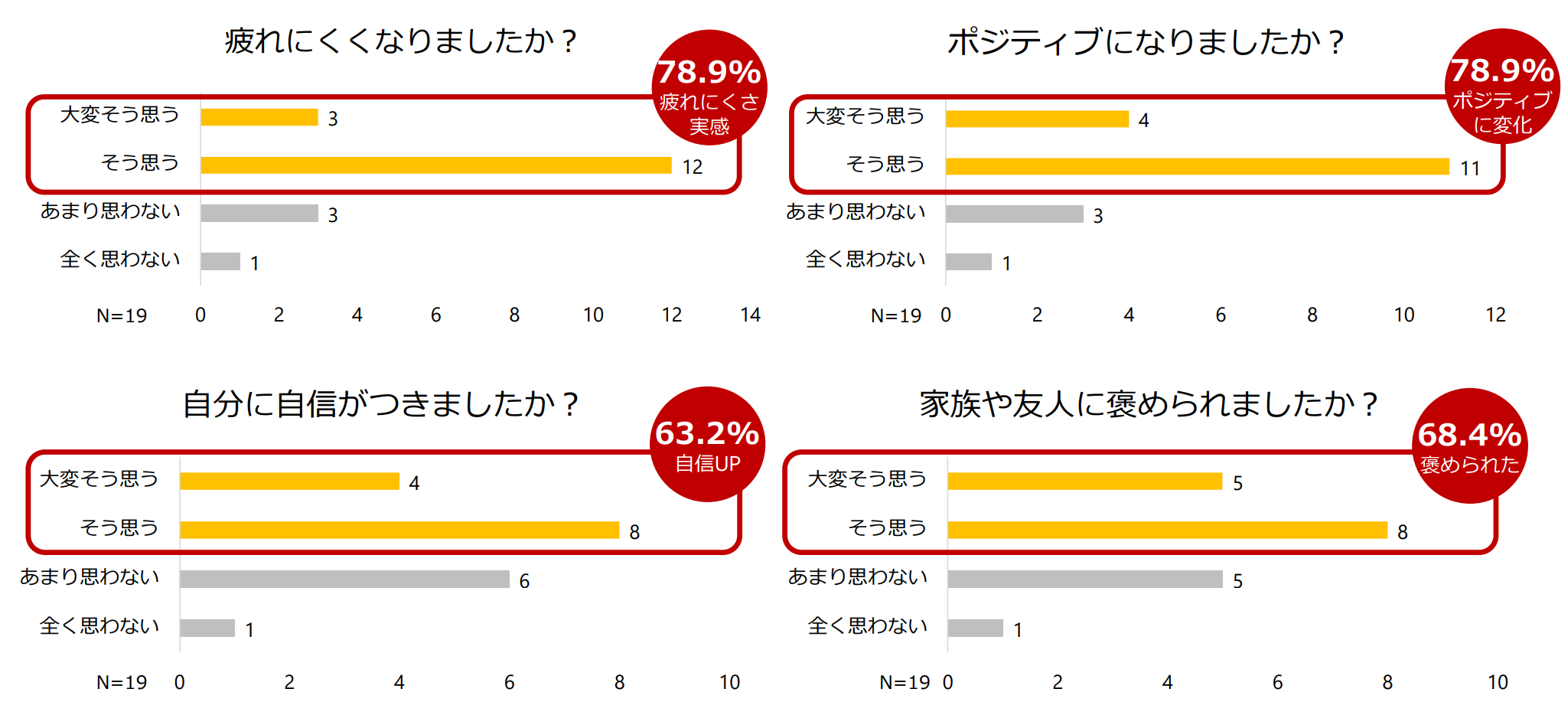

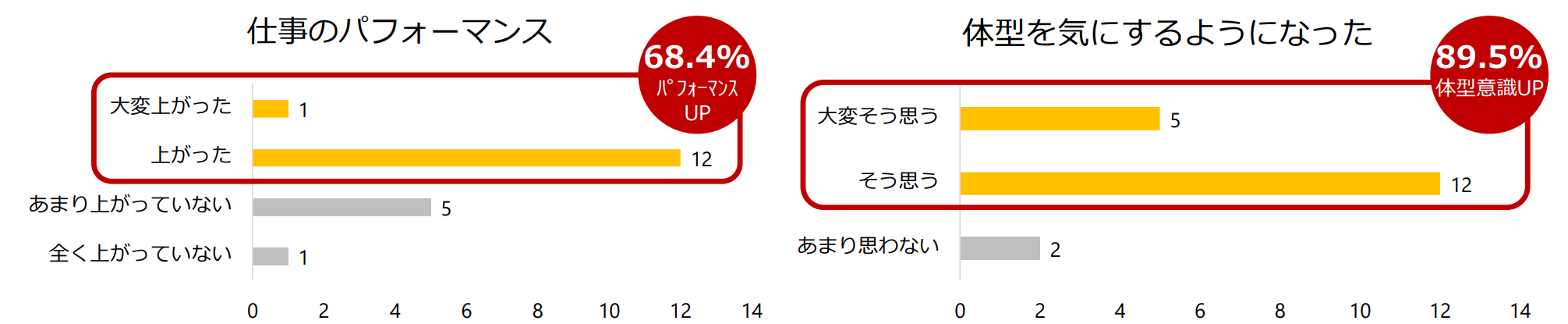

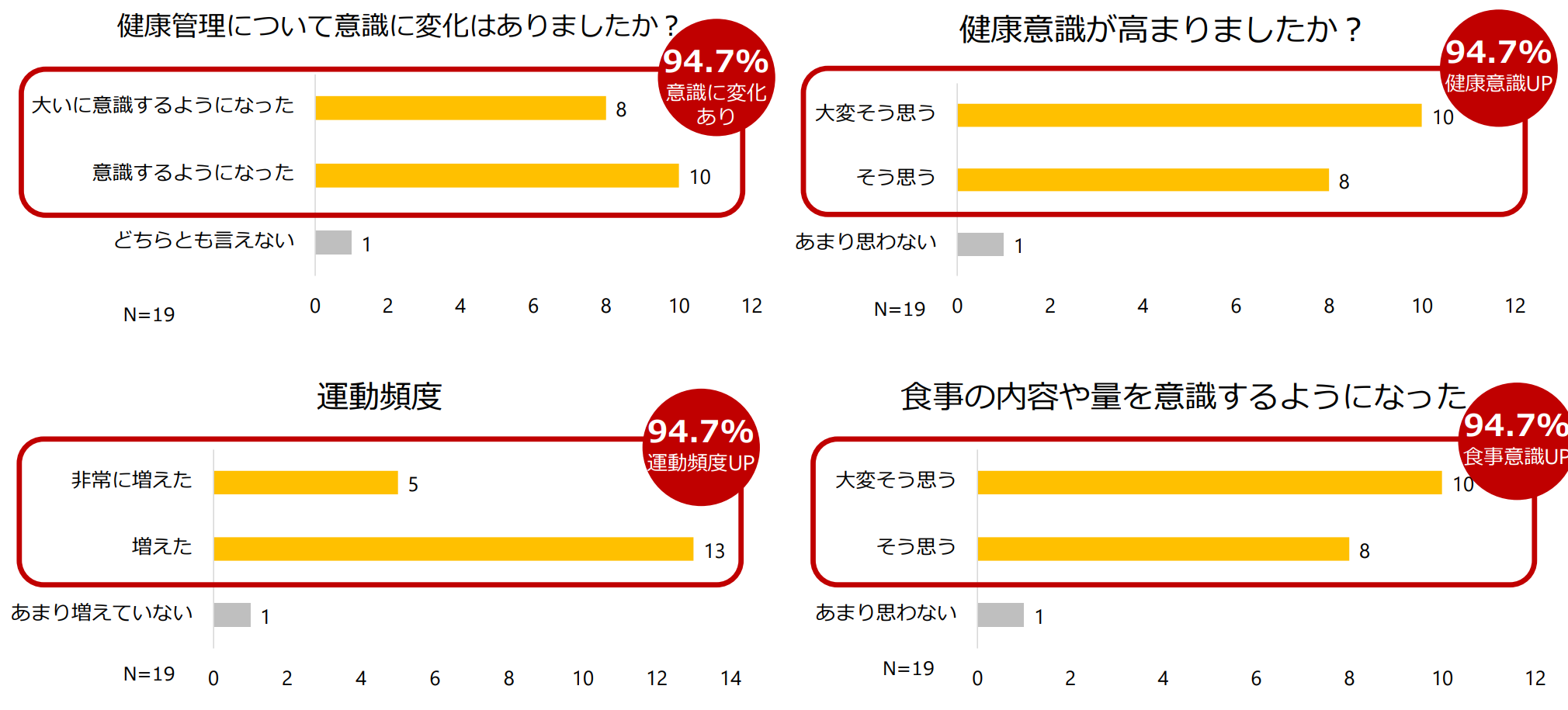

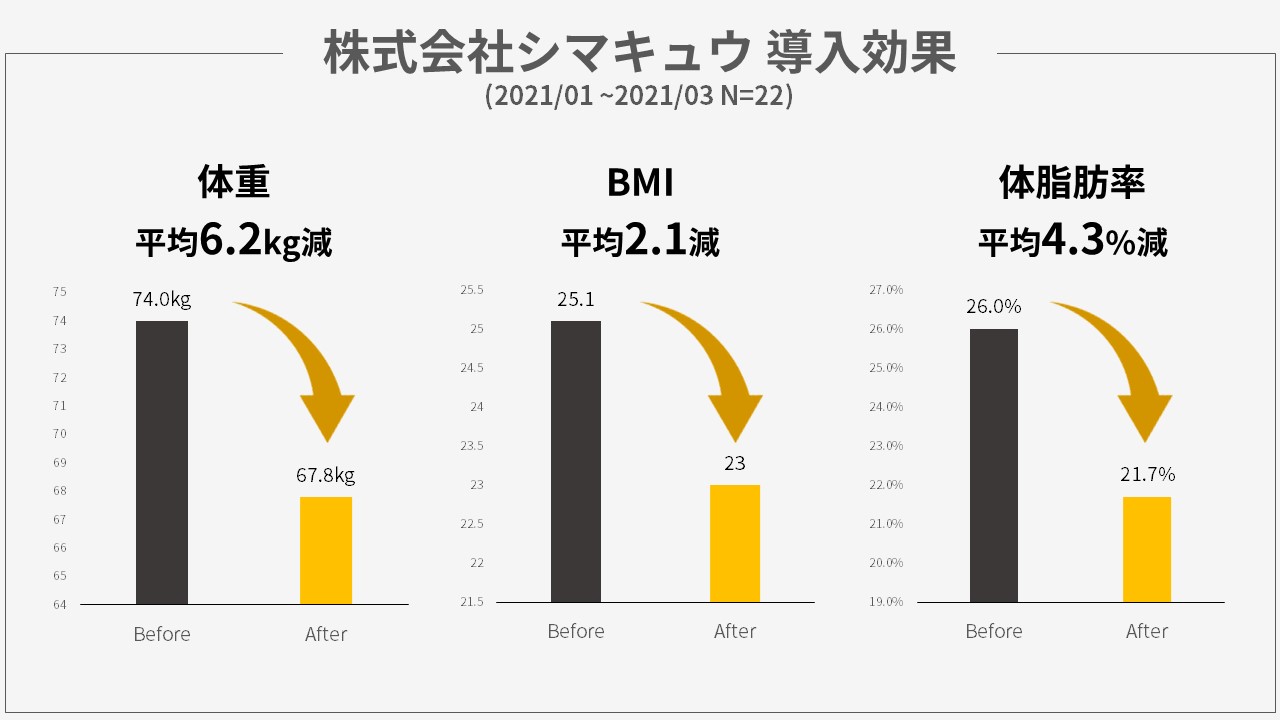

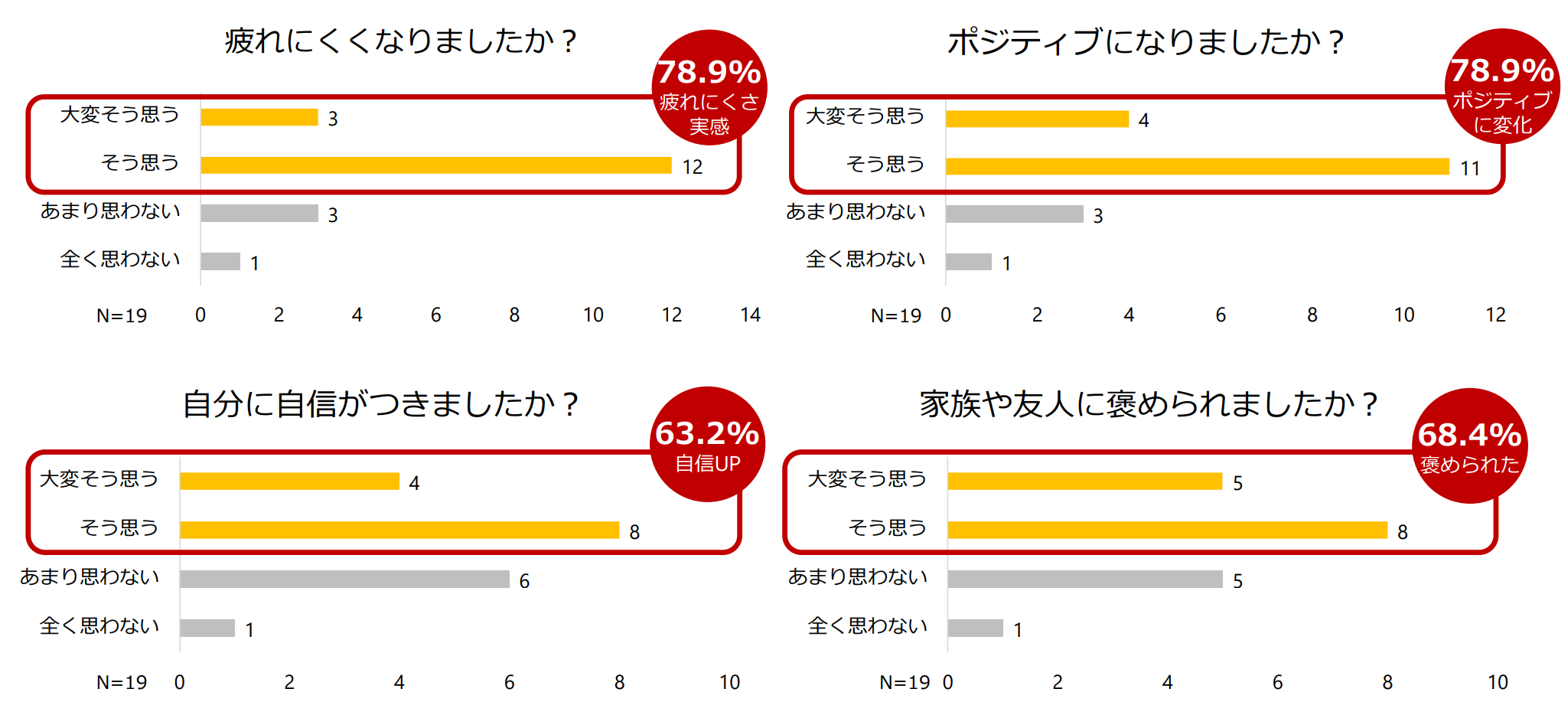

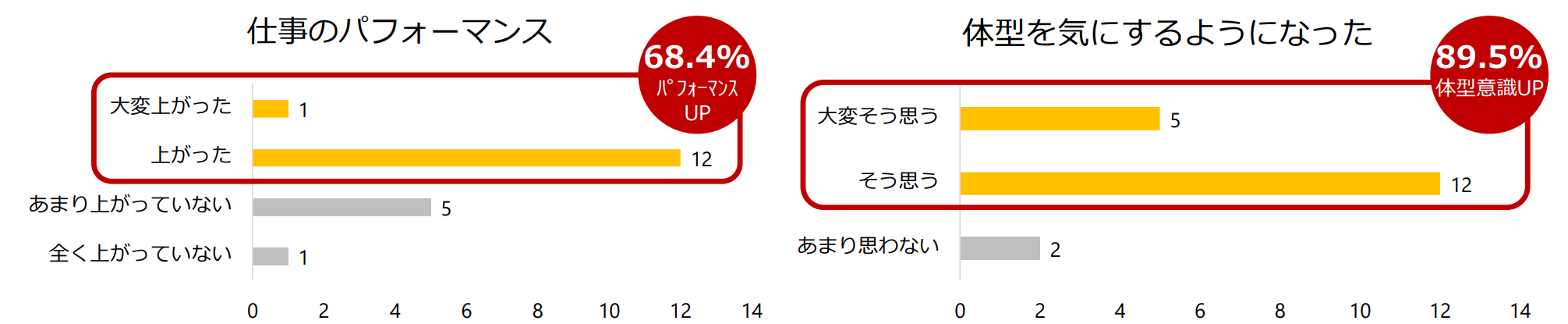

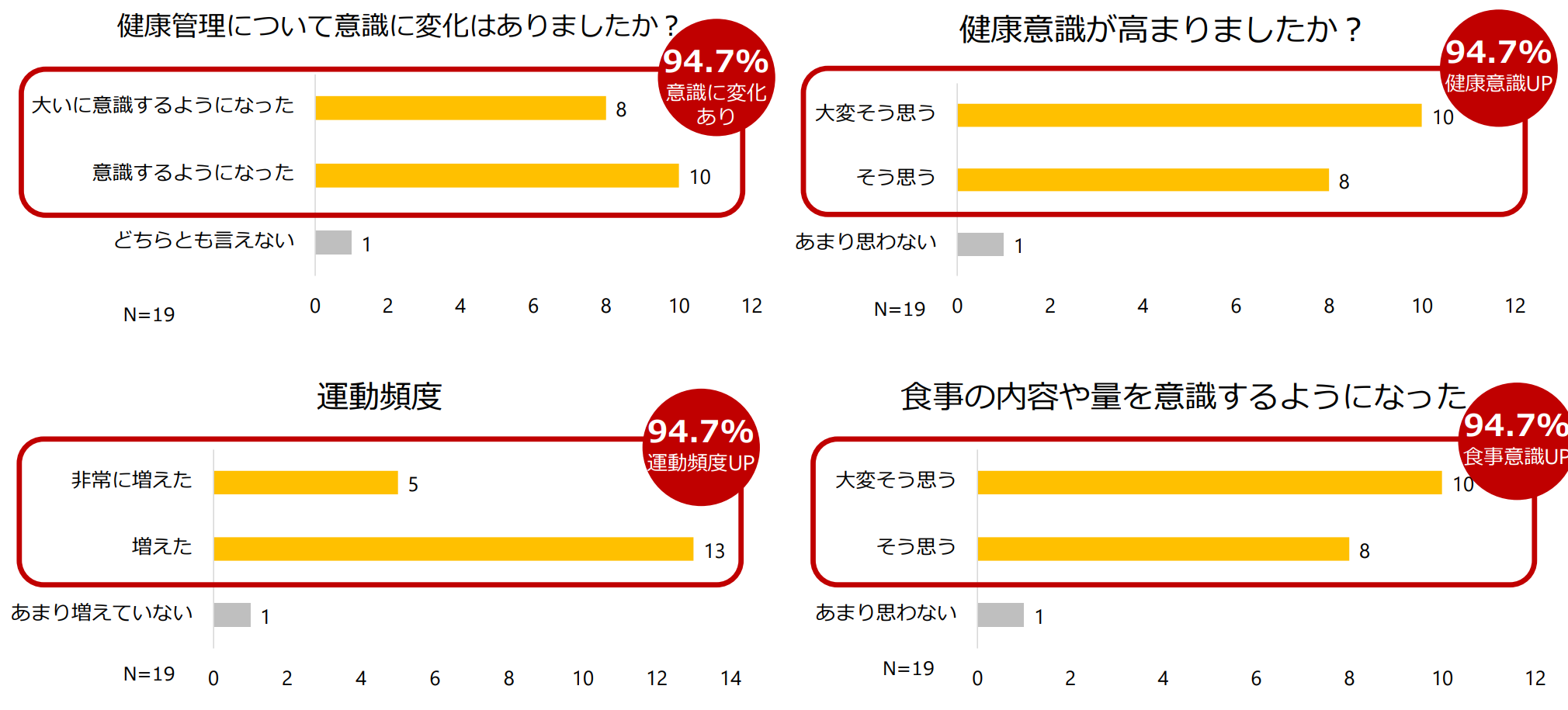

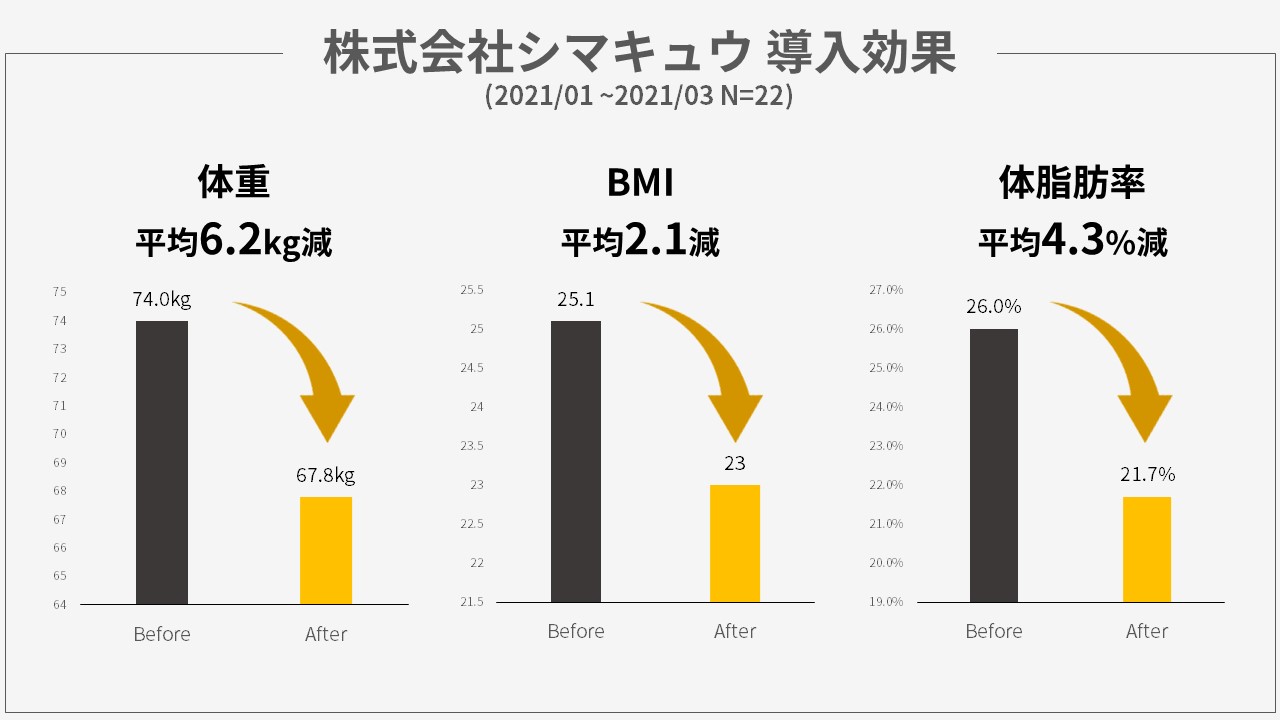

ウェルネスプログラムで心身ともに変化|株式会社シマキュウ様

株式会社シマキュウでは、社長が率先して健康経営を推進し、RIZAPウェルネスプログラムを3ヶ月間実施した結果、下記のような結果が現れました。心身ともに変化が見られた好事例です。

- ポジティブになった:78.9%

- 自分に自信がついた:63.2%

- 仕事のパフォーマンスがあがった:68.4%

- 健康管理についての意識が高まった:94.7%

- 健康意識が向上した:94.7%

約8割の従業員が健康数値に何らかの問題がある有所見者であり、メタボ、高血圧症、糖尿病などの生活習慣病を抱える従業員が多い状況の中、社長が従業員一人ひとりと面談をされました。「健康を気遣った生活に変えて欲しい。大病せずいきいきと働いて欲しい」と想いを伝え、最終的には健康施策への参加率は100%になりました。

導入したRIZAPウェルネスプログラム「結果にコミット®コース」では3ヶ月の間、従業員同士でコミュニケーションをとりながら、RIZAPトレーナーが一人ひとりに合った生活習慣の定着をサポートしました。

株式会社シマキュウの詳しい事例はこちら

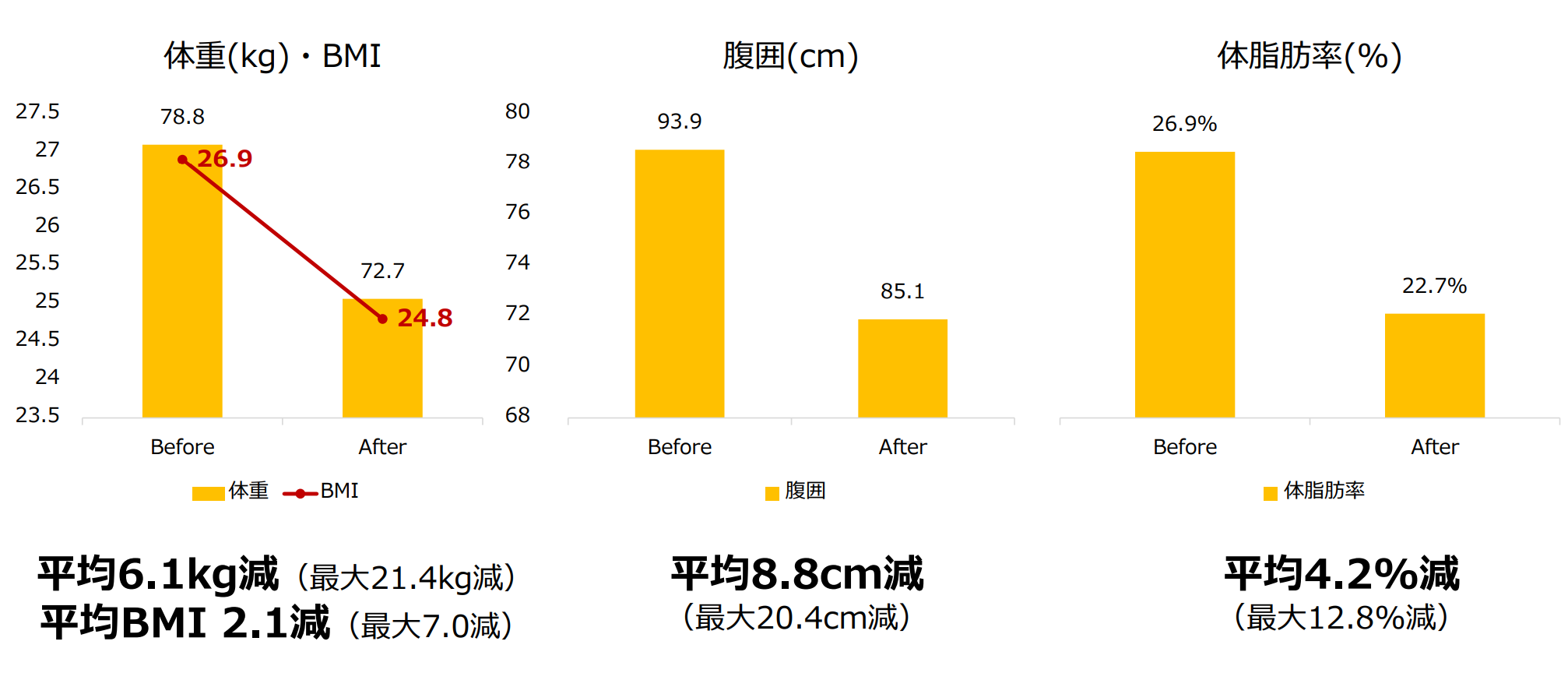

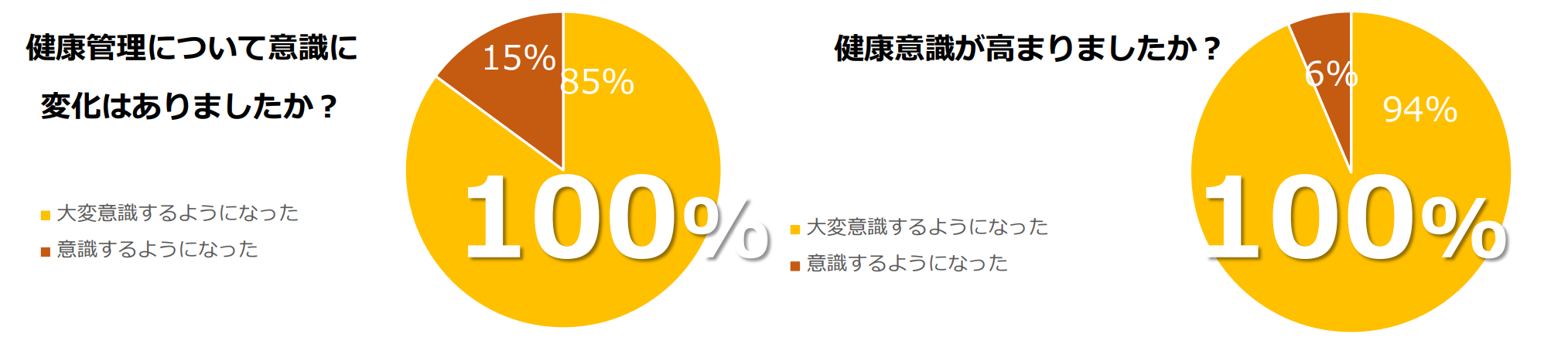

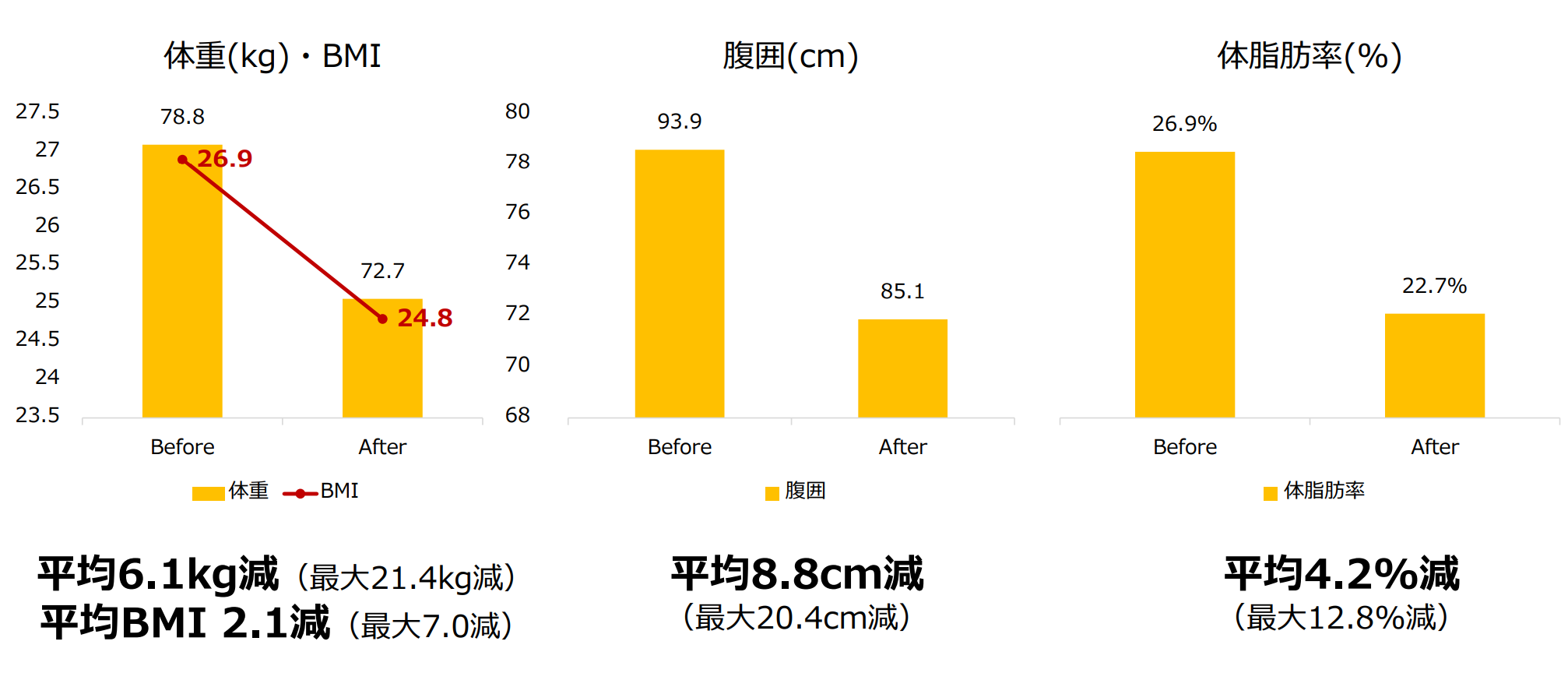

自発的な健康アクションが増加|トヨタ自動車九州株式会社様

トヨタ自動車九州株式会社では健康セミナー、卒煙施策など一般的なポピュレーションアプローチは既に実施されていましたが、疾病休業日数の低減・トヨタグループBMIワースト3からの脱却・高齢化対応のために一歩踏み込んだ健康施策を検討されていました。

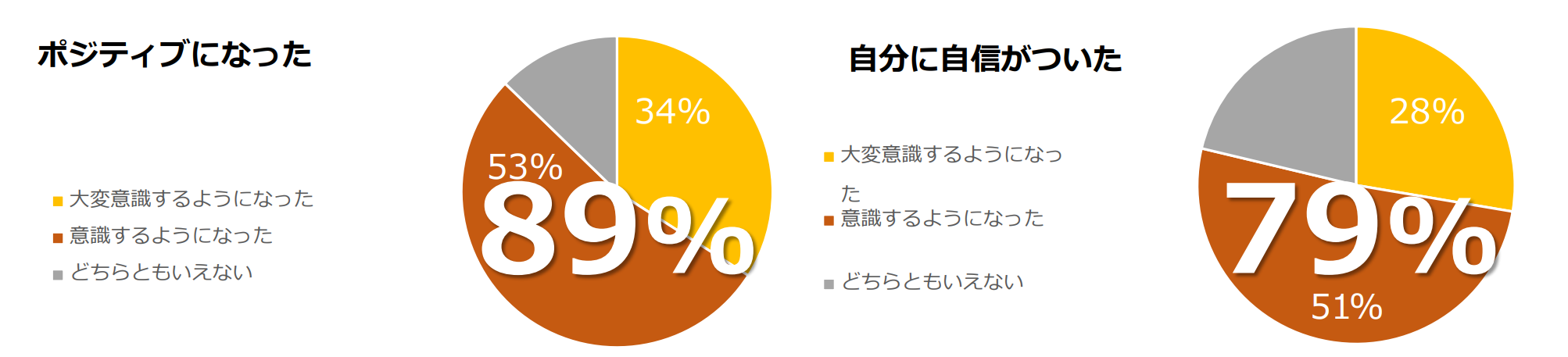

健康無関心層にも波及する強いポピュレーションアプローチとしてRIZAP法人ウェルネスプログラム「結果にコミット®コース」を導入し下記のような結果が現れました。まずは厳選したメンバーが生活習慣を改めて見た目を変え、追随するメンバーを増やそうと実施した50名において心身ともに変化が見られた好事例です。

- 体重平均6.1kg減(最大21.4kg減)

- BMI 平均 2.1減(最大7.0減)

- 腹囲平均8.8cm減(最大20.4cm減)

- 体脂肪率平均4.2%減(最大12.8%減)

- 健康管理についての意識変化: 100%

- 健康意識が高まった: 100%

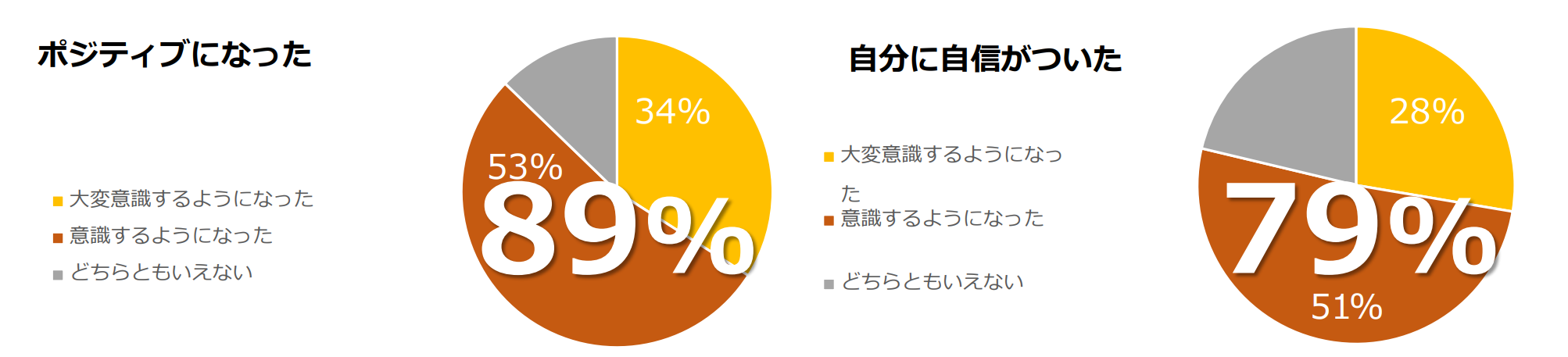

- ポジティブになった: 89%

- 自分に自信がついた: 79%

プログラム後には参加者から自発的な健康アクションが増えてくるとともに、参加してない方からも高い関心が寄せられ 「自分も参加したい」「体を変えたい」という声も上がっているとのことです。

トヨタ自動車九州株式会社の詳しい事例はこちら

メンタルヘルス対策に

RIZAPのメンタルヘルスプログラム

1,600社、19万人以上に健康プログラムを提供してきました。

その中で、行動変容まで導くRIZAPの健康セミナーは満足度が98%ととても好評となっております。

座学だけでなく『運動』を織り交ぜ、効果を最大化します。

お問い合わせはこちら

まとめ

メンタルヘルス対策には、精神的なストレスを軽減させるなどの効果が期待できる「運動」が有効です。従業員の現状のメンタルヘルスを正しく理解し、実情に合わせて取り組むことが重要です。

一方的に情報を伝える座学形式だけではなく、運動を取り入れた研修やセミナーの実施、日常的に運動できる環境の整備など、従業員が主体的に取り組める工夫をすることが成果につながります。まずは自社の課題を明確にした上で、従業員全員に寄り添った対策を検討しましょう。

お役立ち資料「メンタルヘルス対策入門編」を無料で公開

メンタルヘルス対策をこれからやろうとお考えの方の中には「何から手を付けるのが良いか迷う方」「基礎知識をおさらいしたい方」「どんな施策でどんな効果が得られるか知りたい方」も多いのではないでしょうか?

そこで、メンタルヘルス対策を推進するお役立ち資料「メンタルヘルス対策入門編」をお届けします。

どんな視点でメンタルヘルスを捉えるのが良いのか、自社の課題を把握するためには何が必要なのかなどを、基礎的な情報から、有効な施策や事例などを交えて総合的にご紹介しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)