法人向けメンタルヘルスセミナーの目的

企業を支える従業員が活力を持って健康的かつ長期的に働き続けることを可能にするための施策として「メンタルヘルス対策に投資」する必要があります。この投資によって企業が得られるメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。

- アブセンティーイズム・プレゼンティーイズムの解消

- 離職率の改善

- 従業員の活力向上

- 職場の活性化

- 労働災害の予防

- 業務ミスや企業イメージ悪化のリスク減少

- 医療費の削減

- 労働生産性の向上

- 社会評価と企業イメージ向上

関連記事:職場のメンタルヘルスとは?メンタル不調の予防と対策、事例

メンタルヘルス不調というと、うつや、パニック障害、適応障害、依存症など、日常生活が困難になるような重度な精神疾患をイメージしがちです。しかし、疾患ほど重度ではなくても悩みや不安を抱えた状態も指すため、どんな人であっても日常生活の中で「メンタルヘルスの不調」は起こりえます。

企業でメンタルヘルス対策を積極的に推進する際、様々なメンタルヘルス対策を効果的に推進するため、多くの企業がポピュレーションアプローチとして対面やオンラインでの研修・セミナーを導入しています。

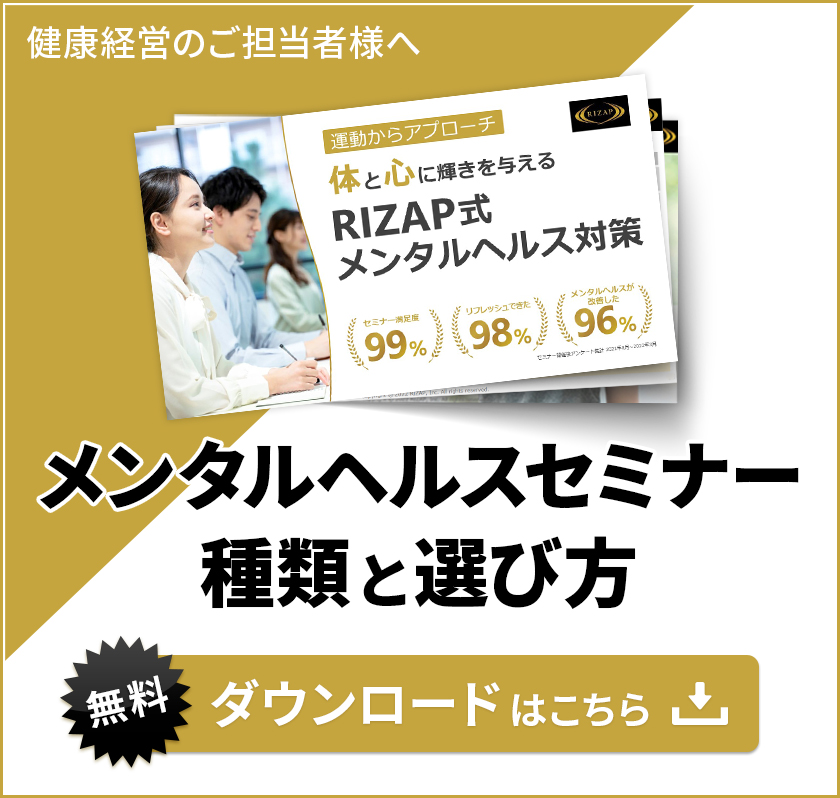

セミナー資料 「RIZAP式メンタルヘルス対策」

近年労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、メンタル不調は重点的な対策が必要とされています。不調を訴える人の数が増えれば部署、事業部、企業全体の生産性の低下を招き、業績不振にも繋がっていきます。

そこで従業員のメンタル不調を予防・改善するために、法人向けセミナー資料「RIZAP式メンタルヘルス対策」をお届けします。

RIZAPのメンタルヘルスセミナーは 運動を交えたアプローチを用いて、セルフケアの強化・ラインケアの強化を実現することから多くの企業から選ばれています。どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

RIZAPの運動実践付きメンタルヘルスセミナー

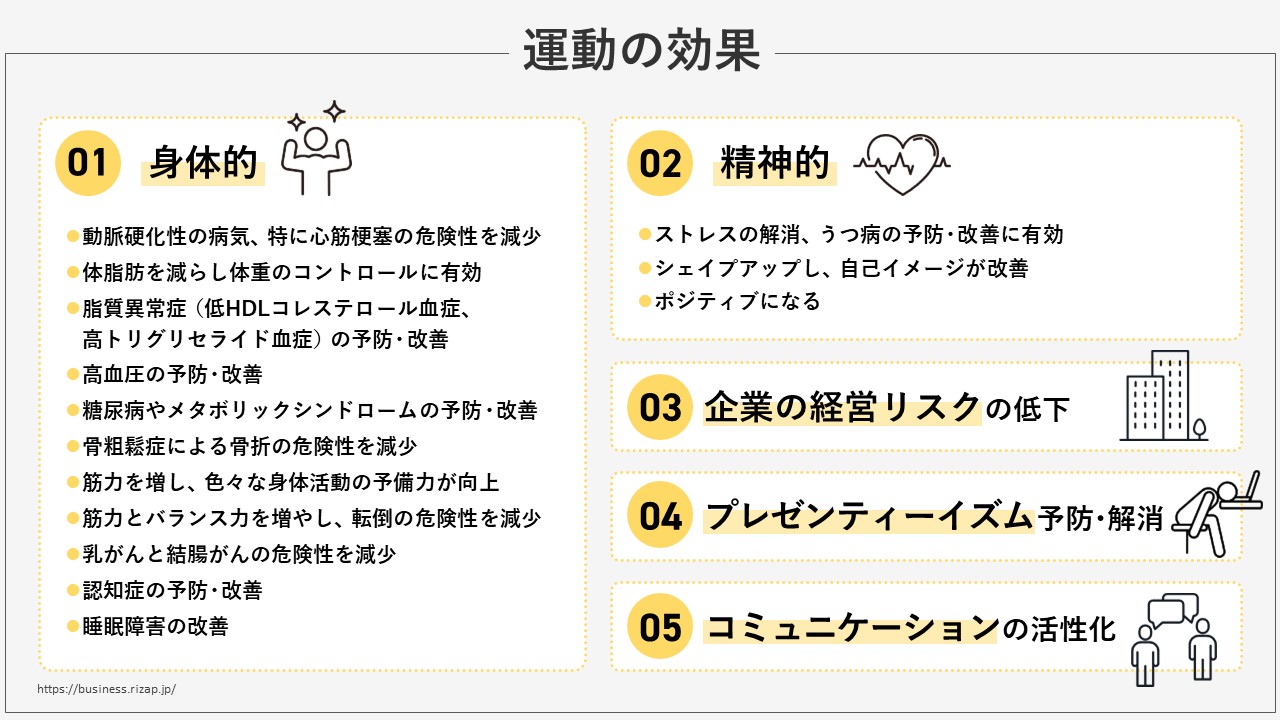

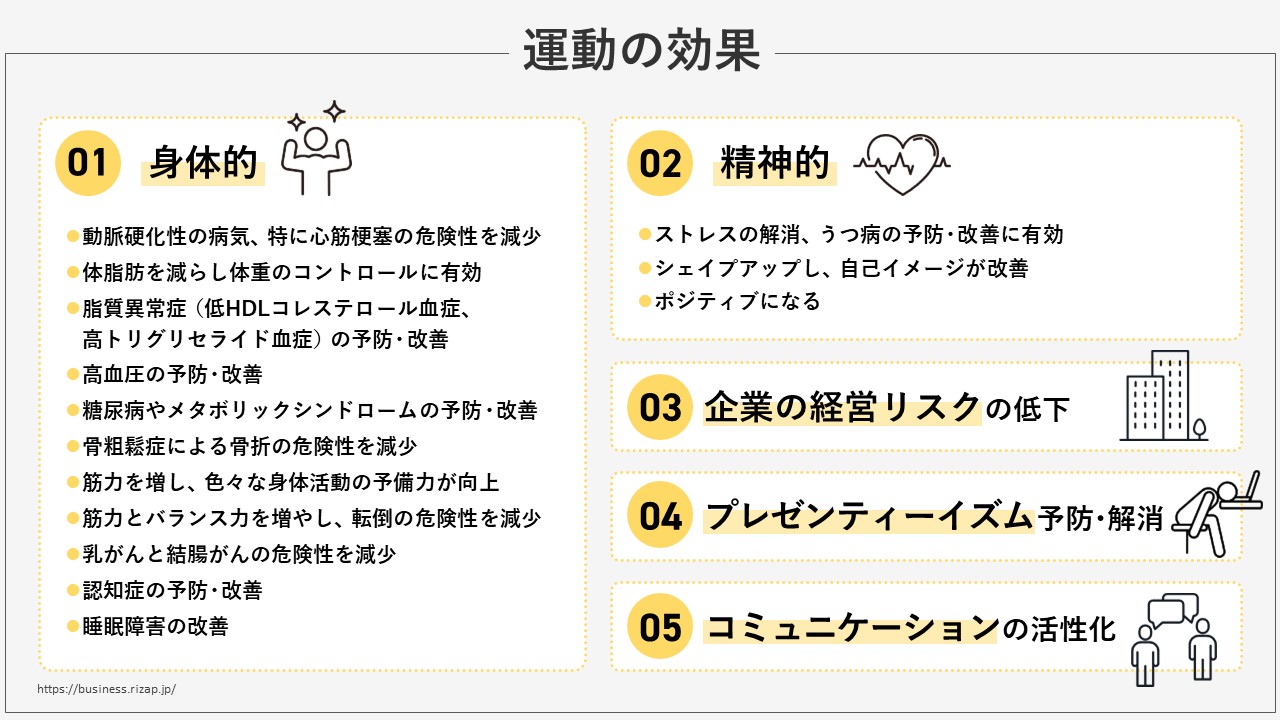

メンタルヘルス対策として運動は好影響であることが示されています。

RIZAPでは、ストレスを受けた際の従業員のパフォーマンス低下を最小限でとどめることができるよう、従業員個々のストレス対応力、コントロール力を向上させるための対策として、健康セミナー「メンタルヘルス編」を提供しています。

プレゼンティズム予防や良質な対人関係の構築に向けて、自己肯定感を高めてストレスに対応できるようになる研修セミナー構成となっています。座学だけでなく運動パートもある点が特長です。

運動実践があることでメンタルヘルスに興味がない、自分は大丈夫と思っている従業員も巻き込むことが可能になります。

| こんな従業員におすすめ |

• ストレスや不安を予防・解消したい方

• 今よりもさらに充実した日々を送りたい方

• 全従業員のメンタルヘルスの一歩目として |

| 期待できる効果 |

• 自らのストレスをコントロールする手法が身につく

• 運動不足が解消し、リフレッシュやポジティブな思考につながる

• 自己肯定感が向上する

• 心の健康の重要性や、気付き方、ストレス対処に関するリテラシーが上がる

• 従業員が働きやすい環境整備につながる

• 従業員のメンタル不調を予防できる

• メンタル不調による休職&採用コスト削減となる

• プレゼンティーイズムの予防となる |

| 開催形式による利点 |

対面

|

• 業務を調整して全員参加などの対応をとることで参加率があがる |

|

オンラインLIVE

|

• テレワークでも問題なく参加できる

• 周りの目を気にせず参加できるため気軽に参加してもらいやすい

|

\RIZAPでは運動実践を織り交ぜ効果を最大化/

セミナー資料のダウンロード(無料)はこちら

RIZAPのメンタルヘルスセミナーの特徴

RIZAPメソッドに基づく座学とトレーニングを組み合わせたセミナープログラムを実施することで、メンタルヘルスの課題解決だけでなく健康増進や社内コミュニケーション活性化、リフレッシュを促し、組織力の向上、ひいては企業価値向上を目指します。

- 特徴1 出張セミナーとオンラインセミナーで全国対応可能

- 特徴2 運動を交えた効果的なアプローチ

- 特徴3 セミナー満足度99%※

対面でもオンラインでも参加者のセミナー満足度は99%と高い水準を保っており、企業担当者様からも高い評価を得ています。

※セミナー開催後アンケート集計 2021年8月~2022年3月 n=123

セミナー資料のダウンロード(無料)はこちら

メンタルヘルスセミナーの種類と効果、課題別の選び方

従業員を対象とした「メンタルヘルスセミナー」にも、さまざまな種類のものがあります。オンラインでのセミナーも増加しています。

健康管理担当者が実施を検討する際には、どのような種類が存在するのかを体型的に把握しておき、自社に適切なものは何かを見極め、的確な判断軸をもって実施内容を決定することが重要です。

1. セルフケアセミナー

「セルフケア」とは、メンタル不調と向き合うための有効策として、「労働者の心の健康の保持推進のための指針」(改正)(平成27年11月)が発表されている4つのケアのひとつです。セルフケアの言葉の通り、自身をケアするための知識、スキルを身に着けるセミナーです。メンタルヘルスセミナーの中で最もメジャーで重要なセミナーです。

心理的負荷やストレスの影響で心身のバランスが崩れたとしても睡眠や休養等の対処が早いと修復されるため、セルフケアを学ぶことで自らのストレスとの向き合い方や対処方法を早めることが可能になります。

このセルフケアが十分にできれば、従業員一人ひとりが自らのストレスを予防し、不調を未然に防いだり、重度に至る前に対処でき、組織全体でストレスへの対応力が強化されることとなります。

RIZAPの運動実践付きメンタルヘルスセミナーでもRIZAPメソッドに基づいたセルフケア・セルフコントロールを実戦形式で習得できます。

| こんな従業員におすすめ |

• ストレスや不安を予防・解消方法を知りたい方

• 自分自身のストレスマネジメントの方法を知りたい方

• メンタルヘルス対策の基本を従業員が学ぶ手立てとして

• 従業員のこころの健康を守るため手立てとして |

| 期待できる効果 |

• 自分のストレスを客観的に把握できるようになる

• 自分にあったストレス対処法を導き出せるようになる

• 心の健康の重要性や、ストレス対処に関するリテラシーが上がる

• メンタル不調による休職&採用コスト削減となる

• プレゼンティーイズムの予防となる |

| 開催形式による

利点 |

対面

|

• 業務を調整して全員参加などの対応をとることで参加率があげられる |

|

オンラインLIVE

|

• テレワークでも問題なく参加できる

• 周りの目を気にせず参加できるため気軽に参加してもらいやすい

|

関連記事:セルフケアとは? 4つのケアとの違いや具体的な方法を解説

\RIZAPの運動実践付きメンタルセミナーでセルフケア/

セミナー資料のダウンロード(無料)はこちら

2. メンタルタフネスセミナー

ストレスをうまく対処するための思考法を身に着けるセミナーです。そのためには、自分の思考や言動の癖を知ることが重要です。自分と向き合い、どんな時にストレスを感じるのかを理解し、ストレスを感じたときの解消法などを考えるきっかけを作ります。

RIZAPの運動実践付きメンタルヘルスセミナーでも、自己肯定感を高めてストレスに対応できる技術を習得することができます。また、ポジティブになるための思考法や言動等を学び、ストレスをうまく対処するスキルを培います。

| こんな従業員におすすめ |

• 日々のストレスが蓄積されている方

• もっと前向きになりたい方

• ストレスに強くなりたい方

• ストレスへの自分なりの対処法を身につけたい方

• ストレス耐性を高めるための予防策として |

| 期待できる効果 |

• 精神的なストレスが軽減する

• 自己肯定感が向上する

• ストレス要因を受け止め正しく対処していく技術を養う

• 若手社員の早期退職やメンタル不調を予防

• メンタル不調による休職&採用コストを削減

• プレゼンティーイズムの予防 |

| 開催形式による利点 |

対面

|

• 業務時間内に対象社員などを集めて一度に開催できる |

|

オンラインLIVE

|

• テレワークでも問題なく参加できる

• 周りの目を気にせず参加できるため気軽に参加してもらいやすい

|

\RIZAPの運動実践付きメンタルセミナーでストレスに対処/

セミナー資料のダウンロード(無料)はこちら

3. 肩こり腰痛予防・解消でプレゼンティーイズム予防セミナー

肩こり腰痛はプレゼンティーイズムの主な要因にもなっており、企業としても放置しておけない問題です。テレワークが増え、より対策が求められるようになった肩こり腰痛の対策・運動不足解消としてだけでなく、メンタルヘルス対策の一つにもなります。

RIZAPでは運動セミナーとして、肩こり腰痛予防編をご用意しています。肩こり腰痛のリスクや原因を知り、肩こり腰痛予防に特化したストレッチが学べ、プレゼンティズム予防になるセミナーとなっています。

| こんな従業員におすすめ |

• 肩こりや腰痛を予防・解消したい方

• デスクワーク・テレワークで慢性的に肩こり腰痛を感じている方

• 従業員の運動不足解消の手立てとして

• プレゼンティーイズム予防の手立てとして

• 従業員が集まりやすい健康施策実現の手立てとして

• メンタルヘルス施策に悩まれている担当者さま |

| 期待できる効果 |

• 肩こりや腰痛の予防・解消ができる

• 従業員の生産性が向上する

• 従業員のメンタルヘルス対策となる

• プレゼンティーイズムが予防できる

• 参加者が集まりやすい健康施策が実現できる |

| 開催形式による利点 |

対面

|

• 交流機会の提供につながる |

|

オンラインLIVE

|

• テレワークでも問題なく参加できる |

\RIZAPの運動セミナーでプレゼンティーイズム予防・解消/

セミナー資料(無料)のダウンロードはこちら

4. 睡眠改善セミナー

睡眠は生活の全てに影響します。

睡眠を改善することは体調を改善するだけでなくメンタルヘルス対策としてや、仕事のパフォーマンスアップや生活習慣病の予防改善にもつながります。睡眠の質を上げるための運動・食事・生活習慣の見直しをしていきましょう。

睡眠という切り口でのセミナーは、食事や運動・メンタルヘルスの改善につながることからそれぞれのセミナーになかなか参加のない無関心層向けのセミナーとしてもおすすめです。

RIZAPでは現在の睡眠習慣を振り返り、睡眠の質を上げるための「食事・運動・生活習慣」の快眠メソッドが学べるRIZAP独自の睡眠セミナーをご用意しています。

| こんな従業員におすすめ |

• 睡眠の質が低下していると感じている方

• 仕事のパフォーマンスをもっと上げたい方

• 睡眠と体調・体型・メンタルとの関係を知りたい方

• 従業員が集まりやすい健康施策実現の手立てとして

• 健康無関心層の施策に悩まれている担当者さま

• 従業員のメンタルヘルス対策に課題を感じているご担当者さま

|

| 期待できる効果 |

• 睡眠の質の改善ができる

• 仕事のパフォーマンスアップができる

• 生活習慣病の予防・改善となる

• メンタル不調の予防・改善となる

• 従業員の生産性が向上する

• 参加者が集まりやすい健康施策が実現できる

|

| 開催形式による利点 |

対面

|

• 無関心層の方でも対面参加に抵抗がないテーマとなっている |

|

オンラインLIVE

|

• テレワークでも問題なく参加できる |

\RIZAPの睡眠改善セミナーでメンタルヘルス対策/

セミナー資料(無料)のダウンロードはこちら

5. モチベーションマネジメントセミナー

モチベーションを上げる方法として、自らのモチベーションをコントロールする方法を身につけることと共に、周囲からの働きかけでモチベーションを上げる方法が考えられます。特に部下を持つ立場にある方は自分だけモチベーションを上げるだけでなく、部下のやる気を引き出す力が求められます。

部下が「仕事をしやすい職場環境」を作るために、上司・リーダーとしてできるスキルを習得する必要があります。多面的に考える思考とマネジメント力を身に着けることがポイントです。

RIZAPのモチベーションマネジメントセミナーでは管理職の方向けに、目標達成のための目標設定方法や影響力の方程式など、RIZAPのコーチング術を学べるセミナーとなっています。

| こんな従業員におすすめ |

• 職場メンバーの士気が下がっているように感じる方

• 部下のモチベーションを上げようとしても空回りになってしまう方

• 部署およびチームの生産性向上を図りたい管理職の方

• 管理監督者、リーダー職、経営者など部下や従業員をまとめる方

• 自律的に成長する社員の育成をめざす手立てとして |

| 期待できる効果 |

• 仕事をする意味の再発見となる

• 目標の引き上げ方が学べる

• 聴く力が向上する

• 適切なコミュニケーション能力が向上する

• 若手社員の早期退職やメンタル不調を予防

• メンタル不調による休職&採用コストを削減

• プレゼンティーイズムの予防 |

| 開催形式による利点 |

対面

|

• 業務時間内に管理職等の対象者を集めて開催できる |

|

オンラインLIVE

|

• テレワークでも問題なく参加できる |

関連記事:モチベーションマネジメントとは?組織と管理職の取組例を紹介

\RIZAP流のモチベーションマネジメントを学べる!/

セミナー資料のダウンロード(無料)はこちら

6. リラクゼーション(リラクセーション)セミナー

自分なりのリラックス法を持つことは長い仕事人生において非常に重要です。そのためのリラクゼーション法を学んだり、実践したりするセミナーです。

種類はさまざまで、音楽やストレッチ・体操、呼吸法、アロマテラピーやマインドフルネス(瞑想)などがリラクゼーション(リラクセーション)法として紹介されることが多いです。

RIZAPでは運動実践付きメンタルヘルスセミナーにて、運動不足解消を通じてリフレッシュや、

ポジディブな思考につながる内容のセミナーを実施しております。

| こんな従業員におすすめ |

• 日常的に不安や緊張などの状態が続いている方

• 集中力を高めたい方

• 感情のコントロールを向上させたい方

• 睡眠の質の向上させたい方

• 職場の人間関係を良好にする手立てとして

• テレワーク時の集中力・能率向上の策として |

| 期待できる効果 |

• リラクセーション法の習得によって自己コントロールが可能になる

• ストレスと付き合い上手になる

• 職場のコミュニケーションが円滑になる

• 従業員のメンタル不調を予防できる

• メンタル不調による休職&採用コストを削減できる

• プレゼンティーイズムの予防となる |

| 開催形式による利点 |

対面

|

• 実践を交えながらその場で理解が促される |

|

オンラインLIVE

|

• 実施する方法が限られる可能性がある |

\RIZAPの運動実践付きセミナーでリフレッシュ/

運動実践付きメンタルヘルスセミナー資料のダウンロード(無料)はこちら

7. ラインケアセミナー

ラインケアとは職場のメンタルヘルスケアの1つで、管理監督者が部下の状態変化にいち早く気付き解決を支援することです。適切なラインケアにより、企業のメンタルヘルス状況は改善・強化できます。

メンタル不調者が現れる原因としても「職場の人間関係」や「上司と部下のコミュニケーション不足」「仕事量・負荷の増加」など管理監督者が関わる項目が多く挙げられていることから、職場のメンタルヘルス対策において日常的に部下の様子を把握している上司が察知することがとても重要になります。

ラインケアの基礎が学べる、職場内でメンタルヘルス不調者を出さないために普段からどうするべきかがわかるセミナーです。

RIZAPでは「ラインケアセミナー」のご用意はありませんが、モチベーションマネジメントセミナーにて管理職の方向けにRIZAPのコーチング術をお伝えしラインケアの強化の一つとしてご利用いただける内容となっています。

| こんな従業員におすすめ |

• 部下や後輩がメンタルヘルス不調にならないための予防策を知りたい方

• 職場のメンタルヘルス対策について、正しい知識を社内で共有する手立てとして

• マネジメント業務を行う従業員が部下のメンタルケアについて学ぶ手立てとして

• 部下を持つリーダーやマネージャー、管理職

• メンタルヘルス不調者への対応をする人事労務管理スタッフの方 |

| 期待できる効果 |

• 管理職としてどのような職場づくりが必要かが学べる

• 部下の些細な変化やストレスに気づくためのポイントがわかる

• メンタルヘルスに対する意識の底上げになる

• 管理職のマネジメント力が向上する

• 離職者を減らす職場環境づくりとなる

• 従業員のメンタル不調を予防する

• メンタル不調による休職&採用コストを削減できる

• プレゼンティーイズムの予防となる |

| 開催形式による利点 |

対面

|

• 業務時間内に管理職等の対象者を集めて開催できる |

|

オンラインLIVE

|

• テレワークでも問題なく参加できる |

関連記事:ラインケアとは?管理職の具体策と企業としての対策を解説

\RIZAP流のラインケア強化セミナー/

セミナー資料のダウンロード(無料)はこちら

8. 心理的安全性を高めるセミナー

「心理的安全性(psychological safety)」とは、職場などの組織やチームの中で、意見や質問、違和感の指摘が、いつでも誰でも気兼ねなく発言できる状態のことです。

米Google社にてチームのパフォーマンス向上に欠かせない条件として「心理的安全性が生産性の高いチームづくりに最も重要である」と発表しました。コロナ禍でテレワークが浸透する中、「心理的安全性」がテレワークをソフト面から支える要素としても注目を集めています。

※RIZAPでは心理的安全性向上セミナーは実施しておりません。

| こんな従業員におすすめ |

• 「本音で話せるチーム」を目指したい管理職・リーダーの方

• 職場の人間関係・コミュニケーションに難しさを感じている方

• 管理職の能力を高める手立てとして

• 従業員のチームワーク向上を目指す手立てとして

• 部下を持つリーダーやマネージャー、管理職の方 |

| 期待できる効果 |

• 不安を感じることなく主体的に行動できるようになる

• 思考やビジョンが明確になる

• コミュニケーションが増えることで新しいアイデアが生まれる

• 建設的な議論ができる

• メンバー同士で自然と協力できるようになる

• 風通しの良い円滑なコミュニケーションがとれるチームになる

• 従業員が働きやすい環境整備につながる

• 従業員の定着率が高まる

• 従業員のメンタル不調を予防できる

• メンタル不調による休職&採用コストを削減できる

• プレゼンティーイズムの予防となる |

| 開催形式による利点 |

対面

|

• 業務時間内に対象者を集めて開催できる |

|

オンラインLIVE

|

• テレワークでも問題なく参加できる |

関連記事:心理的安全性とは?測り方、作り方、マネジメントの役割を解説

9. アンガーマネジメントセミナー

怒りの感情と上手く付き合えるようになるセミナーです。思った通りに物事が運ばずイライラしてしまったり、他人から嫌なことをされるなど、怒りの感情は誰にでも起こり得るものです。

怒りの感情をコントロールすることで、業務はもちろん、日常生活においても、イライラした時のストレスが緩和されます。怒りをコントロールするスキルを身に着け、怒りの感情と上手につきあえるようになるための具体的スキル向上を図る内容です。アンガーマネジメントセミナーを行うことはハラスメント防止にもつながります。

※RIZAPではアンガーマネジメントセミナーは実施しておりません。

| こんな従業員におすすめ |

• ついイライラしてしまう、苛立つことが多い方

• 怒って後悔することがよくある方

• 部下や後輩ををうまく叱れず悩まれている方

• 感情による不要な軋轢や衝突を避けたい方

• 組織内の人間関係を良好にする手立てとして

• 職場に笑顔を増やす手立てとして

• 部下を持つリーダーやマネージャー、管理職 |

| 期待できる効果 |

• 怒りの感情の原因やパターンを理解できる

• 怒らず気持ちや考えを伝えるスキルを習得できる

• 職場のコミュニケーションが円滑になる

• 従業員のメンタル不調を予防する

• メンタル不調による休職&採用コストを削減できる

• プレゼンティーイズムの予防となる |

| 開催形式による利点 |

対面

|

• 業務時間内に管理職等の対象者を集めて開催できる |

|

オンラインLIVE

|

• テレワークでも問題なく参加できる |

10. ハラスメント防止セミナー

ハラスメントに対するリテラシーを向上するセミナーです。

ハラスメントと言ってもセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメント、アルコールハラスメント等、さまざまなものがあります。ハラスメントが生じない環境を構築すること・事例を理解すること・気軽に相談すること・受けたり見かけたときには必ず通報することなどを学び、ハラスメントに向き合う方法を考えるセミナーです。

RIZAPではハラスメント防止セミナーは実施しておりません。

| こんな従業員におすすめ |

• 現実にハラスメントの場面に直面した時の実践的な対処法を知りたい方

• ハラスメントを極端に意識するあまり、コミュニケーションが不足していると感じている方

• ハラスメント行為の線引きが曖昧な方

• 部下を持つリーダーやマネージャー、管理職の方

• ハラスメントを起こさないために従業員に周知したい

• 職場のリスク対策の一つとして |

| 期待できる効果 |

• 職場内でハラスメントについて正しい認識を共有できる

• 個々の立場に応じてコミュニケーションのコツを学べる

• ハラスメントが発生しにくい職場環境が醸成される

• 企業イメージの悪化を防ぎ、優秀な人材を確保できる

• 従業員が働きやすい環境整備につながる

• 従業員のメンタル不調を予防できる

• メンタル不調による休職&採用コストを削減できる

• プレゼンティーイズムの予防となる |

| 開催形式による利点 |

対面

|

• 業務時間内に対象者を集めて開催できる |

|

オンラインLIVE

|

• テレワークでも問題なく参加できる |

関連記事:職場のハラスメント防止・メンタルヘルス対策とは

【お問い合わせ】メンタルヘルスセミナー

マンネリ化しないメンタルヘルス対策

■メンタルヘルス対策がマンネリ化している

■対象者が参加してくれない

■効果的な施策を行いたい

そんなお悩みがある方はぜひご覧ください。

お問い合わせはこちら

メンタルヘルスセミナーを導入、開催するステップ

自社の健康課題や働き方、従業員特性をしっかりと把握し、適したセミナーを導入することが効果を最大化するポイントになります。

実際にセミナーを導入するための5つのステップを詳しく解説していきます。

ステップ1. 解決すべき課題の特定

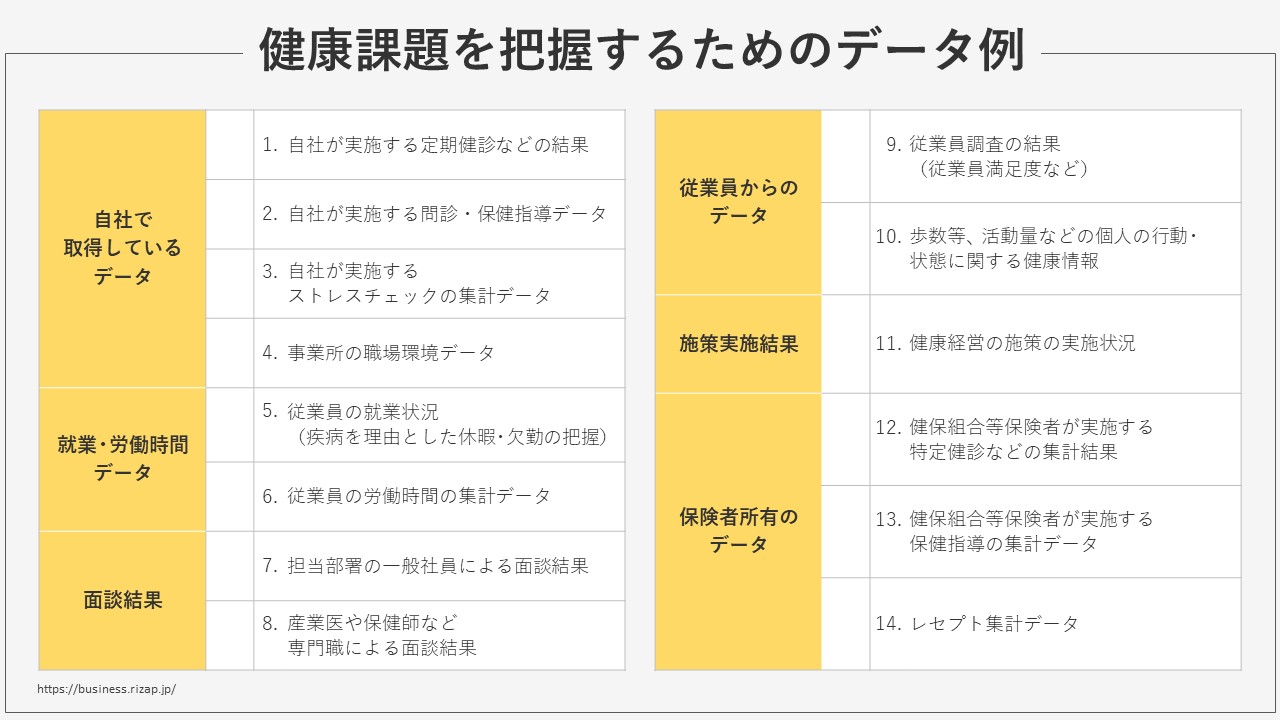

効果的なメンタルヘルスセミナーを開催するためには、まずはどこに問題があるのかを特定することから始めます。ストレスチェックや従業員サーベイなどを活用すると、解決すべき課題を客観的に見つけることが可能です。

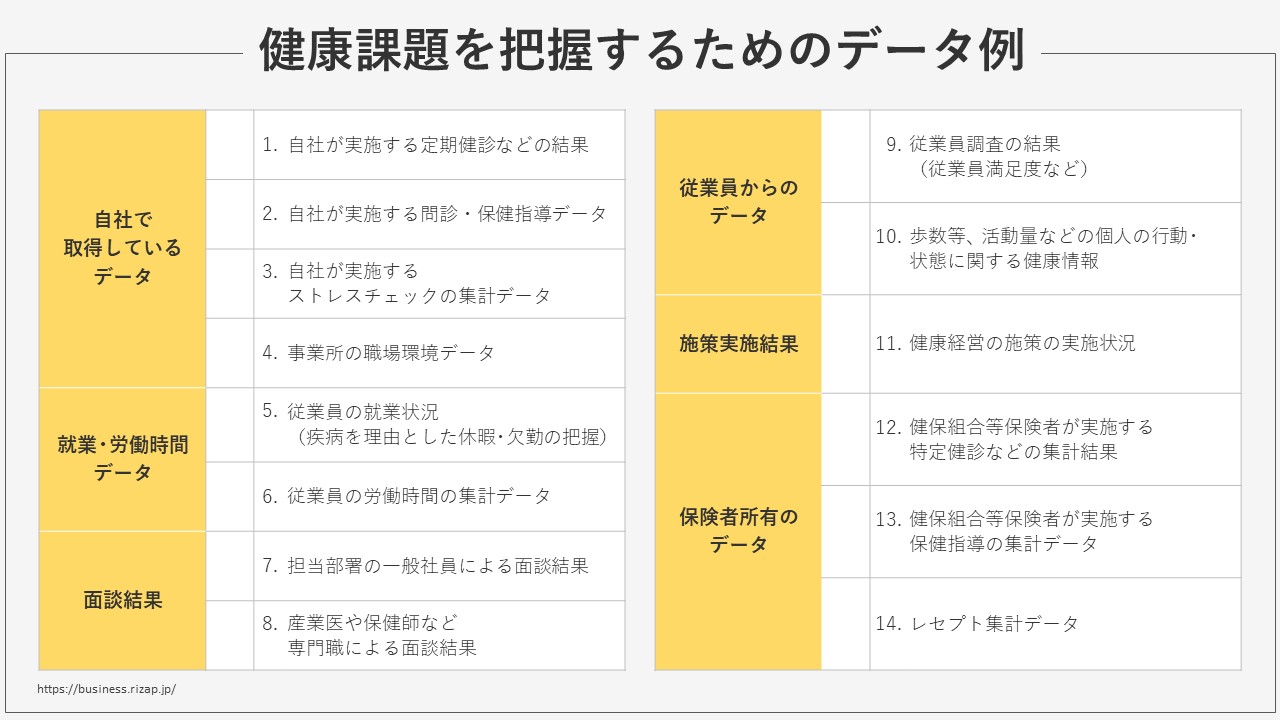

健康課題抽出に活用できるデータを確認する

健康課題を抽出するための根拠あるデータソースとして、「定期健康診断」「ストレスチェック」の結果が活用できます。定量的に現状を把握することができ、経年変化や他社と比べた際の自社の立ち位置が確認できるので非常に有効なデータとなります。

近年ではコラボヘルスやデータヘルスといった保険者や産業医・保健師など産業スタッフと協力して行う健康増進も注目されており、企業だけで行う場合よりもより深く・的確に健康課題を抽出できるでしょう。

定期健康診断やストレスチェックはすでに顕在化したものですが、なぜその結果(=健康課題)が抽出されているのか原因を突き止めることも同時に重要となります。

例えば、従業員アンケートや勤怠データが挙げられます。健康状態と職場要因と関連性がどの程度あるのか、実際のアンケート結果や勤退状況を照らし合わせて考えることで、より具体的な課題把握が可能となります。

全社共通の健康課題かどうか見極める必要はありますが、より因果関係や改善のヒントが得られる産業医や保健師との面談結果も重要な定性情報になります。

健康課題抽出に活用できるデータの例として以下が参考になるのでぜひご確認ください。

参考:令和2年健康経営度調査 調査票Q27より抜粋

【ストレスチェックの実施】

ストレスチェックは、職場でのメンタルヘルス不調の予防に使われるテストです。改正労働安全衛生法に基づき、常時50 人以上の従業員を雇用する事業所では、ストレスチェックを年 1 回以上実施することが事業者の義務となりました。

ストレスチェックは、「仕事の要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の3領域が設問項目に含まれ、最近はハラスメントや働きがいを盛り込んだものもあります。

ストレスチェックの集団分析を職場、各部署などの単位で行うことで、高ストレスの従業員が多い職場を特定できます。高ストレス者の多い職場環境をほかと比較すると、解決すべき課題が見つかるでしょう。

関連記事:ストレスチェック制度は義務?目的や実施方法を解説

【従業員サーベイの実施】

従業員サーベイとは、従業員の現状を把握するために行うアンケートのことです。従業員が自社に対して抱えている不満を従業員サーベイから読み取れるため、課題を特定して職場改善に生かせます。

ストレスチェックや従業員サーベイを実施すると、周囲のサポートが手薄なところや、従業員の望む職場状況と現状とのズレなど、上層部からは見えづらい不満やストレスの原因が従業員目線から明らかになり、対策を立てやすくなります。

例えば、「他部署との連携がとりづらい」「チームに一体感がない」「キャリアに不安がある」「仕事の負担が増えた」など、すでに組織として感じていた課題だけでなく思わぬ課題が浮き彫りになることもあるでしょう。

やり方によっては形骸化するおそれもあるため、従業員が率直に回答できるよう、目的を丁寧に説明し、理解を得た上で取り組む必要があるでしょう。

ステップ2. 5W2Hでの企画

セミナーの企画において重要なポイントは「従業員目線で考え抜くこと」になります。もちろん健康管理の担当者として「こうなってほしい」という想いや狙いはあると思いますが、従業員が同じような想いを持っているかどうかは分かりません。

従業員が積極的にセミナーに参加し、行動変容を起こすことが最大の結果となりますので、どのように実施することが従業員に歓迎されるのかを常に考える必要があります。

関連記事:行動変容とは?ステージモデルの特徴、変化を促すアプローチ例

<Why> 開催目的・課題

セミナーは実施が目的ではなく、健康課題の解決・解消に向けた意識向上、行動変容がゴールになります。実施前に今回のセミナーでの「解決したい健康課題は何か」をしっかりと決め、「誰にどうなって欲しいか」まで想定して企画するとより効果的な内容を実施できます。

<Who> 対象者

セミナーは基本的には全従業員を対象として実施する場合が多いです。

自社の従業員の特性(年齢や性別、生活習慣など)を把握し、どんなメンタルヘルスセミナーであれば興味関心を持ち参加してくれるのか、どんな内容であれば効果があるかを考える必要があります。

<What> セミナー内容

メンタルヘルスセミナーを実施する際は、幅広い年代を対象に実施することが望ましいでしょう。メンタルヘルスセミナーは、メンタル疾患を抱える人が受けるものと思われがちですが、そうではありません。メンタル不調に陥るリスクはどんな人にもあります。また、今現在は心身共に元気であっても、状況が変われば不調に陥る可能性もあります。また、親しい同僚が不調を感じたり、今後疾病を抱えることになるかもしれません。

そのため、メンタルヘルスセミナーはポピュレーションアプローチ※の一環として、従業員全員が受けて、関心を持つことが重要です。

※ポピュレーションアプローチとは

従業員、自治体であれば住民など、集団全体を対象として働きかけを行い、全体としてリスクを下げる取り組み方法です。

集団全体に健康情報をアプローチすることで、発症者の減少や、ハイリスク者を選出する手間をかけることなく、集団全体に効果を及ばせられる利点があります。

【メンタルヘルスセミナーでリーダー(管理職)を育成する】

管理監督者は日常的に部下と接点があるため、早期発見や問題があった場合のケアにおいて非常に重要な役割を果たします。職場のメンタルヘルスケアの1つで、管理監督者が部下の状態変化にいち早く気付き、解決を支援する「ラインケア」を行うためにメンタルヘルスを学ぶ必要があります。

適切なラインケアにより、企業のメンタルヘルス状況は改善・強化できます。適切に行っていくためには、定期的に管理監督者向けのセミナーを実施するのが良いでしょう。

部下からの相談に適切に対応するためには、メンタル疾病に対する偏見を持っていては適切に対応できないことがあります。偏見は教育によって一定の改善が見込めます。そういった意味合いでも、メンタルヘルスの教育の機会を設けることが大切です。

幅広い層に向けて実施する生活習慣の改善を目的としたものや、従業員属性(シニア世代や女性など)に合わせた内容のもの、職場環境や健康課題(テレワーク、肩こり腰痛など)に合わせた内容のものなど、セミナーの種類は様々あります。

開催目的や対象者を先に決めておくことで実施する内容は必然的に決まってくるので、しっかりと事前に考えておきましょう。

そうはいっても担当者だけでは視野が狭くなったり、アイデアの幅も狭くなるので実施者(セミナー提供企業、産業医など)に相談することをオススメします。

<When>開催時期

セミナーは1年中開催することが可能ですが、従業員がなるべく参加しやすいタイミングで開催することが重要です。各企業ごとに繁忙期が年や月の中であると思います。通常業務が忙しい時期にセミナーを開催しても、優先順位が低くなってしまい参加率が下がることになるので、なるべく業務の調整がしやすい時期に開催しましょう。

ある程度開催時期の融通が利くようであれば、健康課題によって適切な時期に開催することが求められます。例えばうつ病が健康課題になっている場合には下記のような傾向が考えられます。

春

・3~4月:木の芽時はメンタル不調が増える時期(変化が多い時期であるため)

・5~6月:5月病または6月病等と呼ばれ、メンタル不調が増える時期

夏

・夏季うつ病と呼ばれ、高温多湿な日本の夏は体への負担が大きくメンタルにも影響があると言われています

秋冬

・日照時間の短縮による季節性うつ病というのがあります。

メンタル不調について、自社で月ごとの統計を取るなどして傾向をつかむことができれば最善ですが、そういった傾向をつかむのが難しい場合は、年に1~2回、夏と冬など定例的に時期を決めて開催するというように、自社でのルールを作って実践するのが良いでしょう。

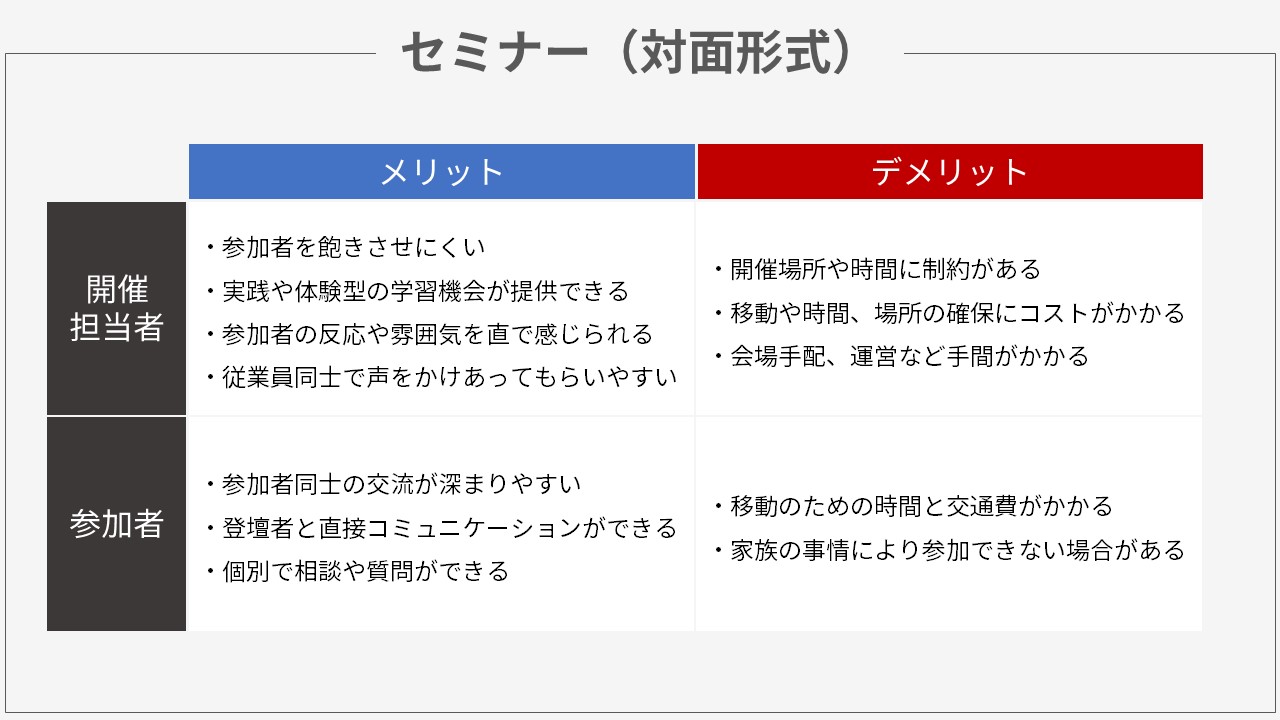

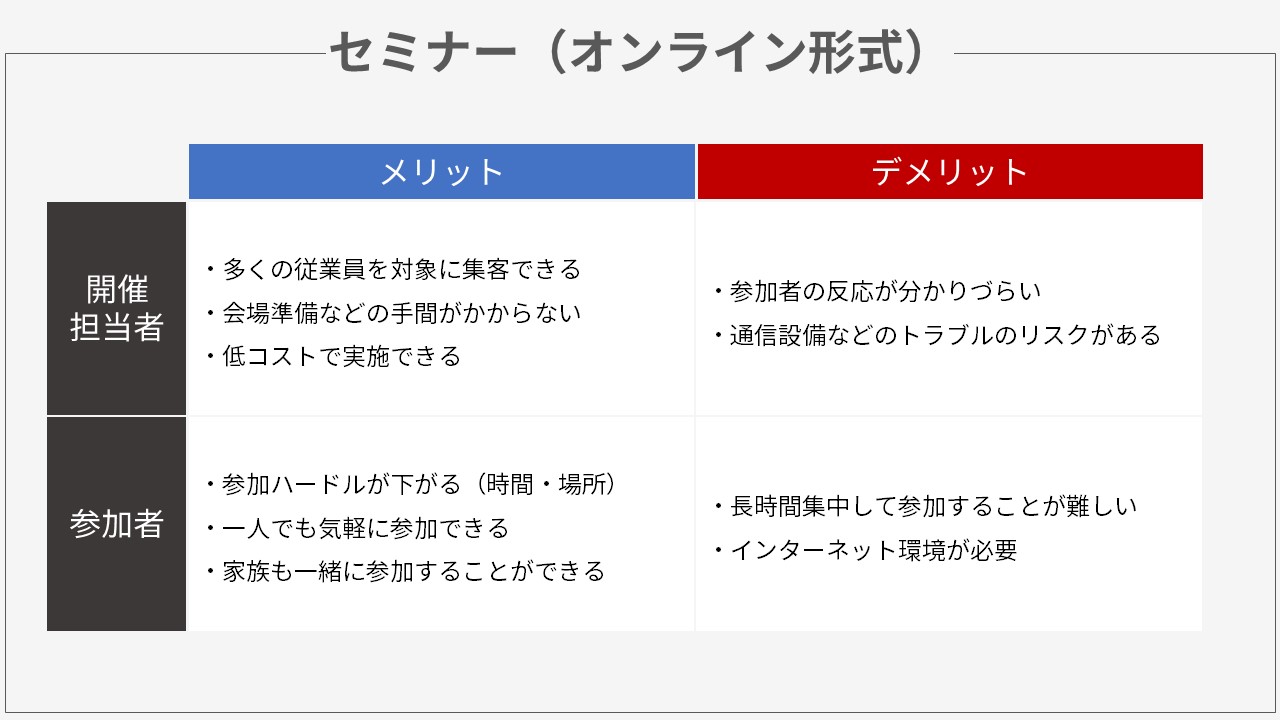

<Where>開催場所(オンライン・オフライン)

従来はセミナーというと会議室などに椅子を並べて対面形式で開催することが主流でしたが、新型コロナウイルスの影響で、昨今ではオンラインで開催するセミナーも増えてきています。RIZAPのセミナーを実施する企業の8割もオンラインでの実施となります。

また、オンラインの中でも、同じ時間を共有する「LIVE型」と、アーカイブ動画や、ログインして好きなタイトルを選んで視聴するなどの「オンデマンド型」があります。

LIVE型は、登壇者と参加者が時間を共有しながら進行する形式です。オンデマンド型は、LIVEセミナーを録画して後から視聴できる形式にしたものや、E-learning等、参加者が好きなタイミングで視聴する形式のものを指します。

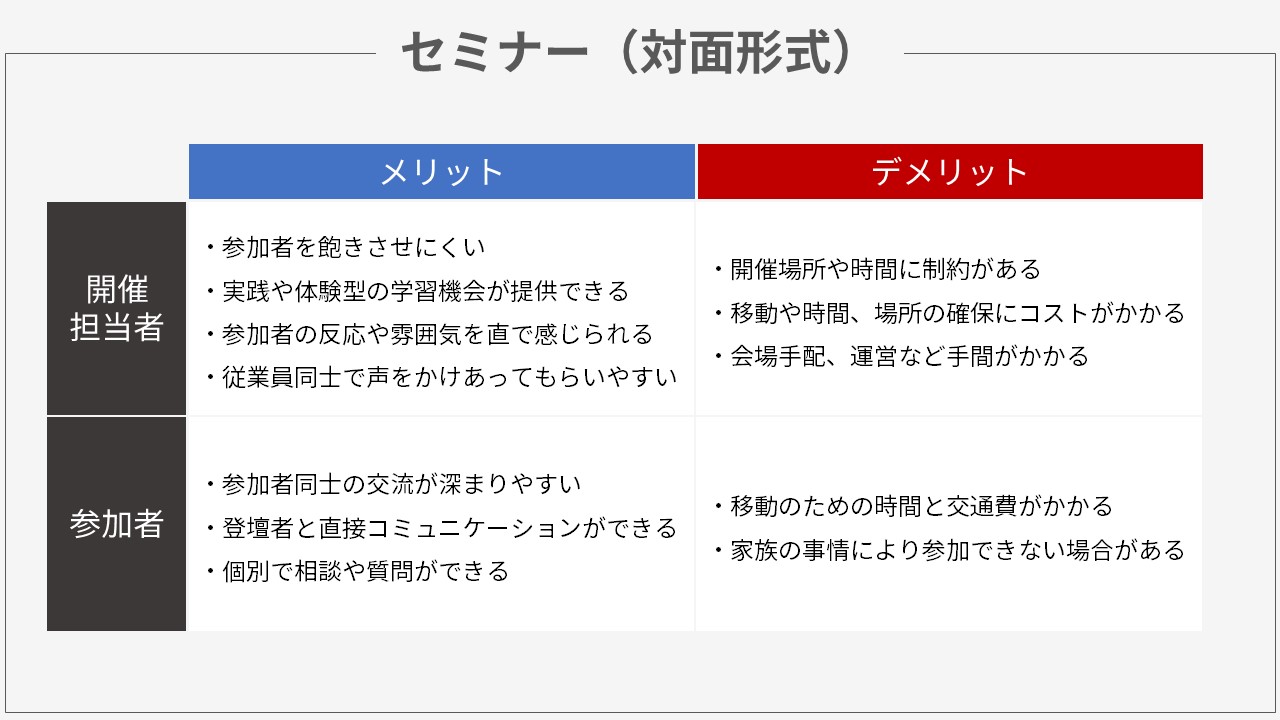

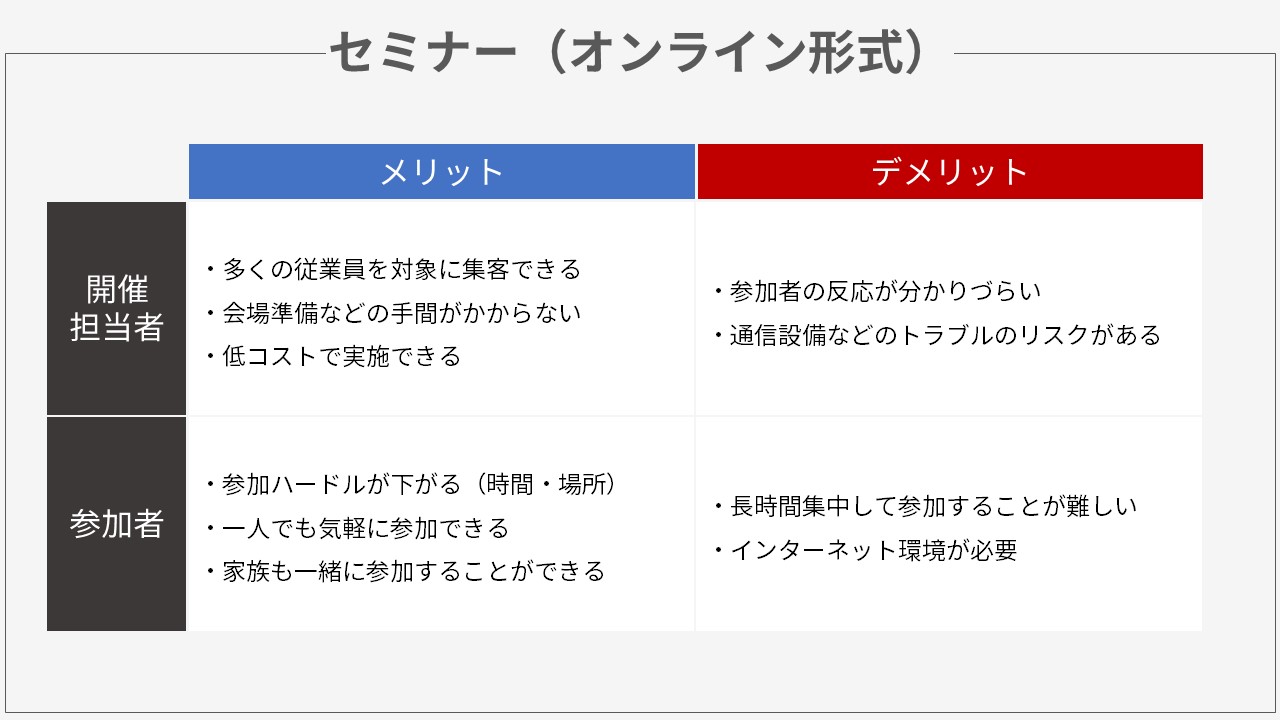

「対面」と「オンライン」、オンラインの中での「LIVE」「オンデマンド」、それぞれの形式によってメリット・デメリットがありますので、特性をふまえて最適なものを選ぶと良いでしょう。

【対面形式セミナー・研修のメリット・デメリット】

【オンライン形式セミナー・研修のメリット・デメリット】

【オンラインの無料体験会を活用しよう】

RIZAPウェルネスプログラムでは定期的に無料ウェビナー・体験会を提供しています。

メンタルヘルスセミナーも過去に開催実績があり、多くの企業・自治体のご担当者様にご参加いただきました。「明日から実践できる」自分へ導く講義と、達成感に繋がる運動実践プログラムが組み合わさった実践形式のセミナーを行っています。

他社のプログラムとどう違うのか?運動実践があるプログラムはどういう影響があるの?ご興味のある方はぜひ無料体験会へお気軽にご参加ください。

▶現在参加募集中のオンライン無料体験会はこちら

<How>実施形式

セミナーを単発で企画する場合もあれば、行動変容につなげるために複数回の開催を計画して企画するケースも見受けられます。健康意識の向上だけでなく、行動変容・習慣化が目的となる場合は3~4ヶ月に1度、内容を変えて定期的に開催することをおすすめします。

定期的に開催する場合は、従業員の健康意識の変化・行動変容が測定しやすくなるため、効果検証の精度が高まります。

また、セミナーには講座形式のものや実践形式(トレーニングを含む内容)のものがあります。

講座形式は従業員の健康リテラシーの向上に大きく役立ちます。ですが、講座形式が続くと飽きに繋がるため、実践形式と交えながら実施できると良いでしょう。実践形式では一緒に運動や筋力トレーニングを行うため、従業員の運動増進のキッカケにもなります。

<How much>コスト、効果検証、投資対効果

料金は、所要時間や、受講人数、開催形式(対面形式か、オンライン形式かなど)によって異なります。

講師派遣型の場合は、1開催あたり、1時間~4時間程度、10万円~30万円程度が目安です。公開型の場合は1回~複数回の開催があり、1人当たり約1万5,000円~3万円程度が目安です。

上記はあくまで一般的な目安であり、セミナーを行っている企業のWEBサイトを元にご紹介しました。

全社員を対象とした場合に1人当たりのコストは小さくなるため、なるべく多くの従業員に参加奨励をすることが望ましいでしょう。そういった観点から考えると、セミナーの開催を依頼する場合、どこまでのサポートがあるのかを把握したうえで予算と相談するとよいでしょう。

例えば依頼が登壇のみの場合、開催準備~参加者の募集、効果検証を自社内で実施することになりますが、ノウハウがない場合は難しくなります。参加者が集まらなければ元も子もないですし、たとえ集まったとしても効果検証できなければその施策の評価ができなくなってしまいます。

その場合、健康課題の解決にどれだけ結びついているかはもちろん把握出来ませんし、次回の健康施策の予算確保にも影響が出る可能性があります。

自社でのノウハウがない場合はまずは企画~集客~開催~効果検証を一貫して実施できるところに依頼することをオススメします。

【無料】メンタルヘルス研修・セミナー概要資料

種類・選び方を紹介

マンネリ化しないメンタルヘルス対策

運動実践を取り入れた研修・セミナーは満足度が98%

■メンタルヘルス対策がマンネリ化している

■対象者が参加してくれない

■効果的な施策を行いたい

そんなお悩みがある方はぜひご覧ください。

資料ダウンロードはこちら

ステップ3. 集客

企画がまとまれば次は集客のステップになります。集客は主に以下の流れで行います。

3-1. 告知媒体の選定 / 制作

3-2. 告知

3-3. 参加リマインド

3-1. 告知媒体の選定 / 制作

告知をするために、どの社内媒体に掲載するかをまずは検討しましょう。社内ポータルなどに掲載する場合もあれば、会社の掲示板などにポスターで掲示する場合もあるでしょう。

もちろんメールなどコミュニケーションツールにての発信もあります。従業員が普段から目にする場所で告知を行うことで、開催の社内認知度を向上させましょう。

告知媒体を選定後は、セミナーの内容が伝わるようにメールやポスターの作成などを行います。

この際、従業員が興味関心を惹く内容になっているか、参加のハードルが高いように見えていないかなどに注意し、従業員が参加したくなるように制作しましょう。

3-2. 告知

告知のタイミングとしては、就業時間内でセミナーを開催する場合は業務との調整が必ず必要になるため、最低でも開催の3週間~4週間前には告知を始めることが必要です。

また、セミナー運営事務局や健康施策担当者からの呼びかけだけでなく、マネジメント層に協力を依頼し、部下に参加奨励をしてもらうことが参加者アップに繋がります。

メールなどによるの告知の場合、1回だけでは見逃してしまったり忘れてしまうこともあるので、複数回告知を行うと有効的です。

3-3. 参加リマインド

開催1日前や当日にリマインドを行いましょう。例え告知段階で参加の意思があったとしても、開催が近づくと忘れている従業員もいるので、リマインドを行うことで参加率の向上に繋がります。

開催時期や参加方法、準備物など参加に必要な情報を発信し、従業員が参加しやすいようにリマインドしましょう。

ステップ4. 開催

セミナー当日は従業員からURLから視聴できない、など問い合わせがきた場合に備えて対応できるように準備しましょう。

セミナーを円滑に進め、参加型の内容がある場合は、他の参加者が参加しやすいように、担当者の方が率先して参加し、セミナーの盛り上げ役になると良いでしょう。

ステップ5. 効果検証

開催前後で健康意識がどう変化したのか、行動変容はあったのかどうかを確認し、企画段階で決定したセミナー開催の目的が達成されているのかを検証しましょう。

効果検証には、開催前後に実施するアンケートや、定期健康診断など、健康課題の抽出に活用したデータも活用することができます。定期健康診断やストレスチェックで、課題と照らし合わせて確認すると良いでしょう。

セミナーの効果をより高めるためのポイント

多くの企業で健康施策の参加者がいつも同じであったり、健康意識が高い従業員は積極的に参加してくれるものの、健康リスクの高い従業員や内容を実践してほしい従業員はなかなか参加してくれないという問題に直面しています。

下記のポイントを確認し、セミナーの効果をより高めていきましょう。

健康経営として推進する

メンタルヘルスセミナーをより効果的に実施するために、近年重視されている「健康経営」の視点を取り入れることも大いに役立ちます。

健康経営とは、『従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法』です。

職場で健康プログラムを実施することで従業員の行動変容をもたらします。最も効果を発揮するのは各施策の単発で提供されるのではなく、組織の戦略の中心に位置づけられ継続的に実施されているときです。健康経営としてメンタルヘルスセミナーの実施を練ることで、疾病予防だけでなく、ストレスの要因への対処や適切なワークライフバランスの達成が可能になります。

さらに、2015年(平成27)に経済産業省の健康寿命延伸産業創出推進事業から発表されている「健康経営オフィスレポート」という資料があります。その中で、生産性を上げる取り組みとして「健康経営オフィス」という考えが紹介されています。

これは、従業員が快適で清潔でコミュニケーションが取れる環境が整えば、プレゼンティーイズム、アブセンティーイズムが解消し、生産性アップにつながるという考えです。従業員の心身の調和と活力が向上を図るためには、これらの行動をオフィス内で日常的に誘発させることが重要と言われています。

そして、オフィス環境(空間・設備・情報・運用)を整備し、健康の保持・増進に繋がる7つの行動を誘発することで、最終的にはプレゼンティー ズムやアブセン ティーズムの解消に結び付くと言われています。

「RIZAP健康経営スタートガイド」の資料ダウンロード(無料)

関連記事:【徹底解説】健康経営とは?

セルフケア向上をサポートする

従業員のメンタルヘルスを考える中で最も重要なのがセルフケアです。自らがストレスを認知し、適切に対処できれば、不調を防ぐことができるためです。また不調を感じた場合も重症化することなく改善できれば、企業にとってのダメージも軽減できます。

セルフケアは従業員一人ひとりが自らのストレスを予防し、気付いた時に適切に対処することです。簡単そうですが実は正しい知識がないと適切に対処できません。セミナーを開催して従業員のセルフケアの力を向上するサポートもできますが、セミナー以外の方法でセルフケアの力を向上する取り組みも並行するとよいでしょう。

このセルフケアが十分にできれば、不調を未然に防いだり、重度に至る前に対処でき、組織全体でストレスへの対応力が強化されることとなります。また不調を感じた場合も重症化することなく改善できれば、企業にとってのダメージも軽減できます。

ストレスの認知や、その反応に自ら気付くためには、従業員一人ひとりがストレス要因に対する反応や、心の健康について理解するとともに、気付こうとする姿勢が必要です。自ら気付き、対応する「セルフケア」を適切にできるようになるには、教育研修の機会を設けて、意識を高めていくことが重要です。

関連記事:セルフケアとは?すぐに実践可能な方法と企業での取り組み例

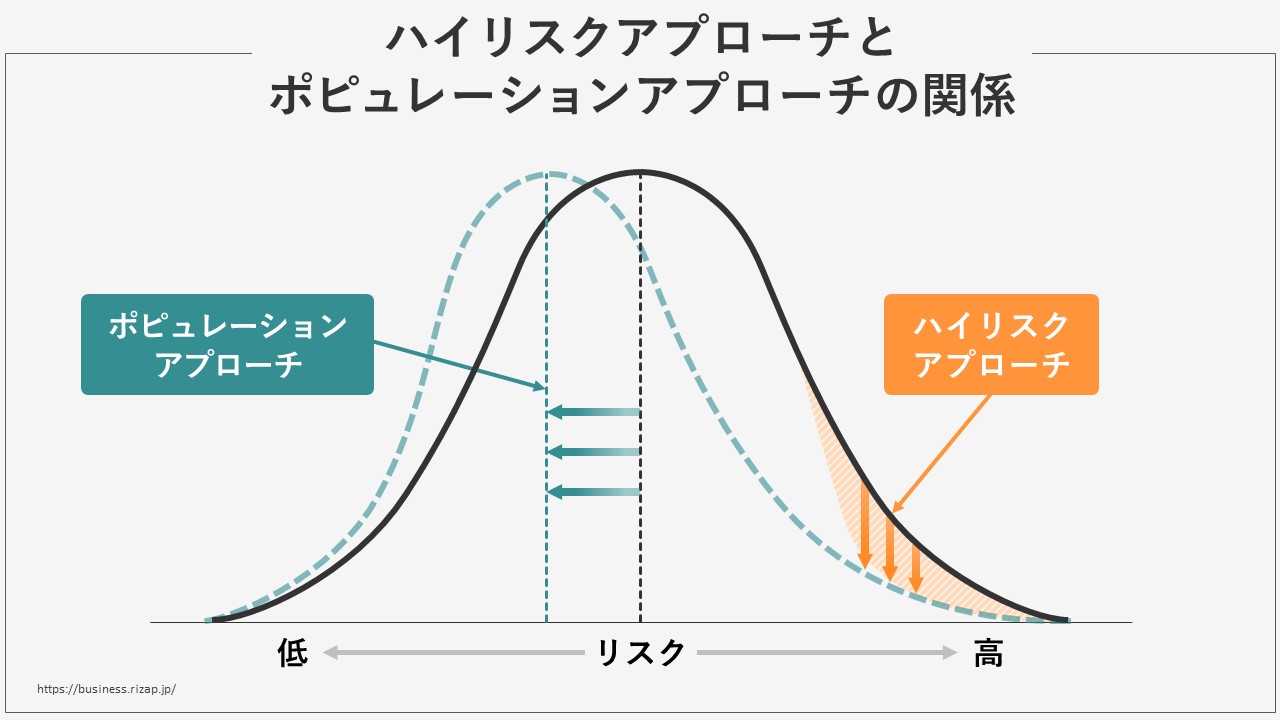

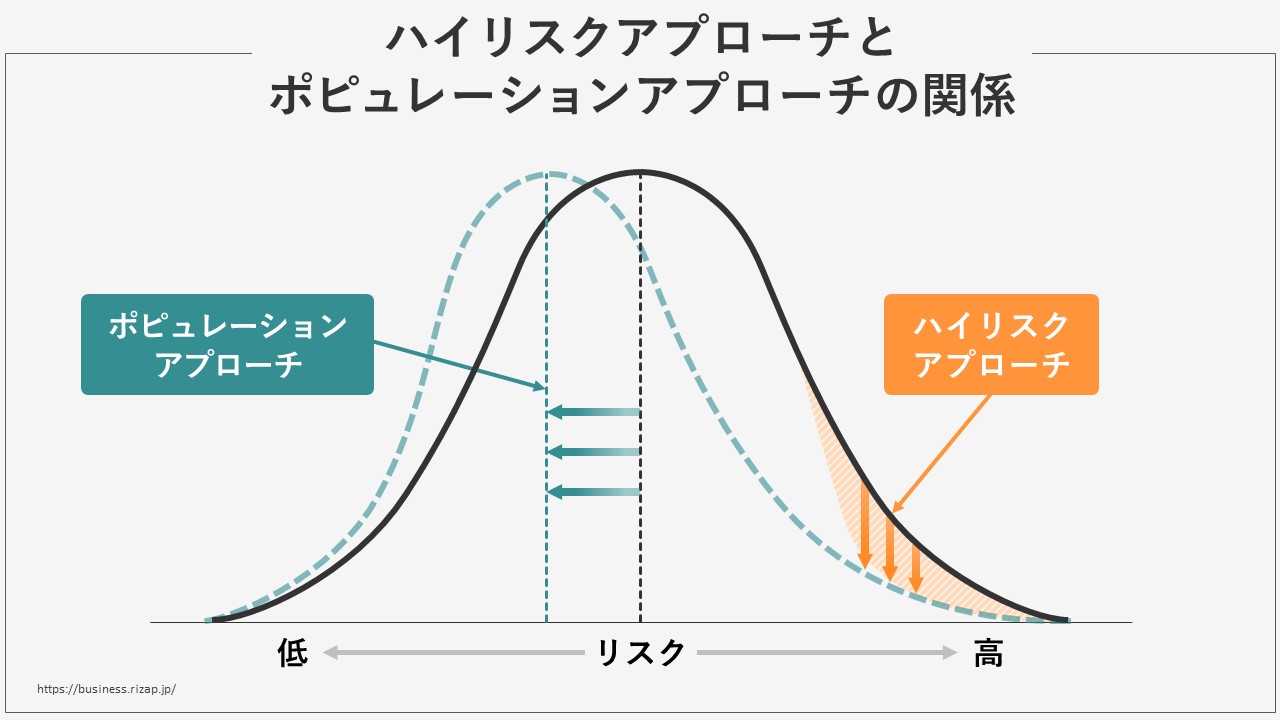

ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチを組み合わせて実施する

大人数の集団に対して健康施策を行う際、ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチという2つの方法があります。

ハイリスクアプローチ:健康リスクが高い人を対象とした取り組み方法

ポピュレーションアプローチ:それぞれ個人のリスクとは関係なく、集団全体に対して潜在的な健康リスクに対して行う取り組み方法

下記のような分布図で考えてみると、ポピュレーションアプローチは分布全体を低リスクに少しずつシフトさせるような働きかけで、ハイリスクアプローチは、ハイリスクの人の人数を減らすような働きかけとなります。

※参考 社団法人日本看護協会『やってみよう‼ポピュレーションアプローチ』

ポピュレーションアプローチとは、集団全体を対象として働きかけを行い、全体としてリスクを下げる取り組み方法を指しており、一次予防の役割になります。そのため、予防活動や公衆衛生活動など低リスク・潜在的な健康課題に対しての取り組みが多くなります。

メリットとしては集団全体に効果が及ぶことや、対象者の家族や取引先の顧客を巻き込んでコミュニケーションを活性化しながら健康増進できる点になります。

実際に従業員が健康増進に対して消極的な場合でも、ポピュレーションアプローチを通し、健康的な選択をすることでどんな利点があるのか、自分だけでなく周囲にも影響を与えることを理解することにも大きな意義があります。

一方ハイリスクアプローチとは、一般的に健康リスクの高い人を対象とした取り組み方法を指しており、個別もしくは集団での生活指導や治療といった二次予防の役割になります。

ハイリスクアプローチは対象を絞ることにより、効果が出やすいことが利点となりますが、同時にその成果を維持できるかが課題となっています。集団全体への波及効果が小さくなることが欠点ではあるものの、効果的に健康リスクを予防・抑制することが可能なため、欠かせないアプローチになります。

ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチをうまく組み合わせ、相乗的に効果を最大化することが重要になります。

関連記事:ポピュレーションアプローチの取り組み方|ポイント・具体例

従業員の運動不足を解消する

従業員が十分なパフォーマンスを発揮するためには、企業が従業員のために運動不足改善に取り組むことが大切です。下記の3つのポイントが重要です。

- 従業員の運動習慣を確認する

- 運動機会のキッカケを作る

- 運動習慣定着をサポートする

運動習慣を確認するには定期検診とストレスチェックの活用のほか、活動量が分かるアプリを搭載したスマートデバイスや歩数計などを配布する方法も考えられます。従業員の運動量を正確に把握でき、より従業員のための方策を練ることができます。

運動のキッカケづくりには、定期的に健康情報を発信したり、参加型のセミナーを開催したりするなど、さまざまなアプローチで多くの従業員に運動機会のキッカケを作ることが大切です。

運動の習慣化は従業員個人で自力で実施するにはなかなか難しい場合が多いです。企業が率先してサポートすることでプレゼンティーイズムの改善につなげていきましょう。

関連記事:【実践付き】個人・企業でできる運動不足の対策とは

職場環境を整える

従業員が1日の多くの時間を過ごす職場環境が悪いと従業員に大きな負担がかかり、企業の生産性低下にもつながりかねません。上記の点で改善を図り、従業員が働きやすい快適な職場環境を形成する配慮義務が事業主にあると定められているのです。

職場環境とは、単に作業をする場所そのものに限られません。作業方法や疲労回復するための設備なども、職場環境に含まれています。

- 人間関係:コミュニケーションなど

- 業務環境:空調照明など~設備レイアウトなど

- 業務内容:裁量権、負荷の量、労働時間

とてもシンプルなことですが、働く環境が整うことで、従業員一人ひとりがパフォーマンスを最大限発揮できるようになります。

関連記事:職場環境の改善アイデア|組織向上への取り組みと成功事例

健康リテラシーの向上に取り組む

上記の図にあるように、全ての健康問題に影響すると考えられている「健康意識を高めること」を実施する方法の一つとして、健康リテラシーを高めることが効果的です。健康リテラシーを身につけ、健康状態が改善されることでアブセンティーイズムやプレゼンティーイズムの改善につながり、結果的には労働生産性の向上にもつながります。

健康リテラシーとは、「自分に必要な健康情報を入手し活用する能力のこと」です。健康リテラシーが高いと正しい情報を理解でき、自身の健康状態に応じて活用することができます。

例えば、健康診断などで疾病の早期発見や、重症化する前に軽症の段階で治療できることもあるでしょう。あるいは健康な方の場合は、維持増進のために、積極的な取り組みを行うなどの工夫ができます。

高い健康リテラシーを身に着け、適切な行動ができる従業員が増えることで、社内全体の健康レベルは底上げされます。

関連記事:従業員の健康リテラシー向上策を知ろう

「行動変容ステージ」を意識する

健康に関心がない人たちを動かすことはとても難しく、多くの健康施策担当者が頭を抱えています。そこで有効なのが「行動変容ステージ」に沿った工夫を実施することです。

「行動変容ステージモデル」は健康状態や健康意識によって無関心期、関心期、準備期、実行期、維持期の5つのステージに分けられており、ステージごとにより効果的な働きかけが存在します。自社の従業員がどのステージに多いのかを把握し、特徴に合わせた働きかけを行いましょう。

その中で特に難しいのが、「無関心期」の従業員です。無関心期にある従業員にはセミナーに参加するよう促すだけでなく、下記のような取り組みをすすめることで行動変容ステージを変えていくことを検討するとよいでしょう。

アプローチとしては下記のようなものが考えられます。

- 自己効力感を高める

- 社内で好影響をもたらす人物をつくる

- 集団で取り組む環境をつくる

- 行動変容しやすい環境をつくる

関連記事:行動変容とは?効果的なアプローチ例・無関心層対策のポイント

心理的安全性を高める

心理的安全性とは、職場などの組織やチームの中で、意見や質問、違和感の指摘が、いつでも誰でも気兼ねなく発言できる状態のことです。自分の言動が上司の叱責を招いたり、同僚の不信を買ったりすることがないという「心理的安全性」がなければ、いくらコミュニケーションの機会を設けても従業員は本音で交流することはできません。

もし十分な「心理的安全性」が確保できていないようであれば、個別のヒアリングや配置換えなどを検討する必要があるかもしれません。

心理的安全性を高めるには、以下のような取り組みが考えられます。

- 発言する機会を均等に作る

- ポジティブな思考と言動を意識する

- 1on1ミーティングの価値を高める

- 一人一人をチームでサポートする

関連記事:心理的安全性とは?測り方、作り方、マネジメントの役割を解説

運動アプローチによってメンタルヘルスが向上した事例

心の健康であるメンタルヘルスとフィジカル面での運動は一見すると別々のように感じられますが、これは表裏一体であり相互に関連があります。

運動には、

- セロトニン分泌が促進され、睡眠の質が上がる

- エンドルフィンによるストレス解消効果

- ドーパミンの分泌によりポジティブになる

など、さまざまな良い効果があります。

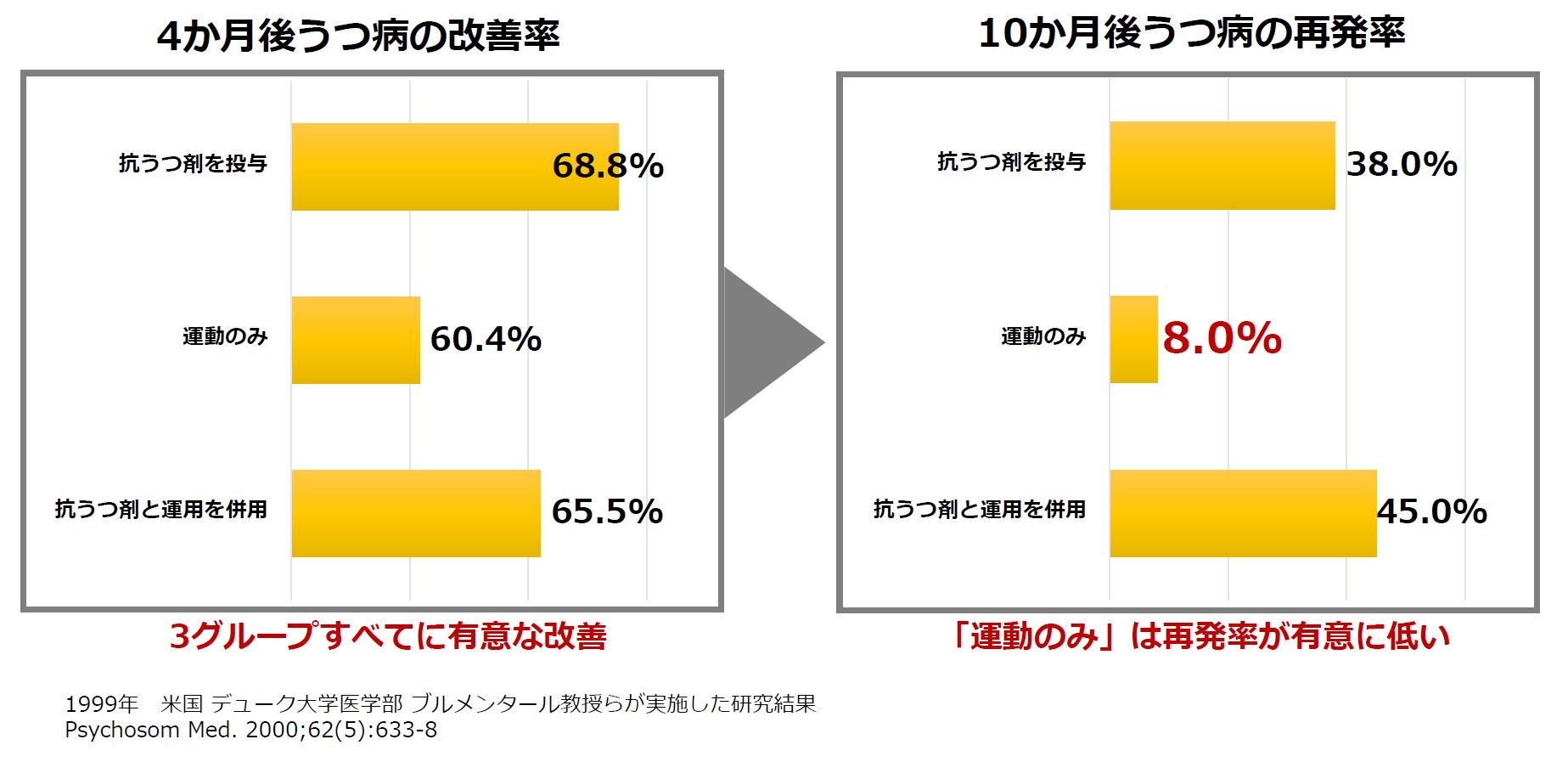

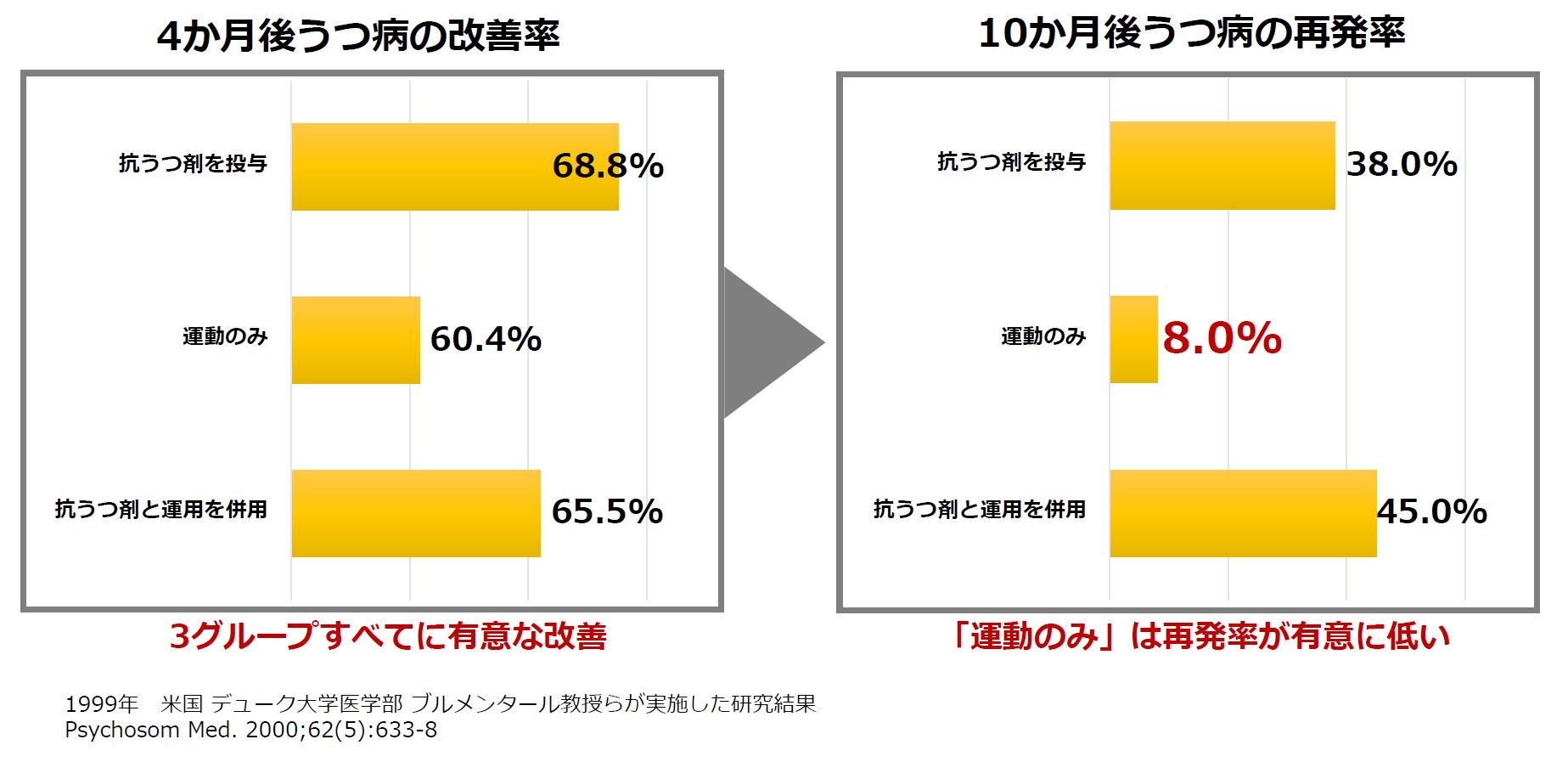

運動がうつ病に与える影響についての研究結果

少し古いデータになりますが、運動がうつ病に与える影響について、1999年 アメリカのデューク大学医学部のブルメンタール教授らの研究が有名です。うつ病患者156人を、薬(抗うつ剤)と運動、運動のみ、薬のみの3グループに分けて、4か月後と10か月後の経過を見るという研究がありました。

4か月後には、薬のみのグループは改善率68.8%で最も改善が見られましたが、10か月後は38.0%が再発しています。

一方、運動のみを見ると、4か月後は改善率60.4%であり、有意な改善が得られましたが、10か月後の再発率はさらに顕著であり、わずか8%の再発率だったという結果が得られています。

こうした研究からもわかるように、運動はメンタルに良い効果をもたらし、それを継続することは、さらに効果的です。

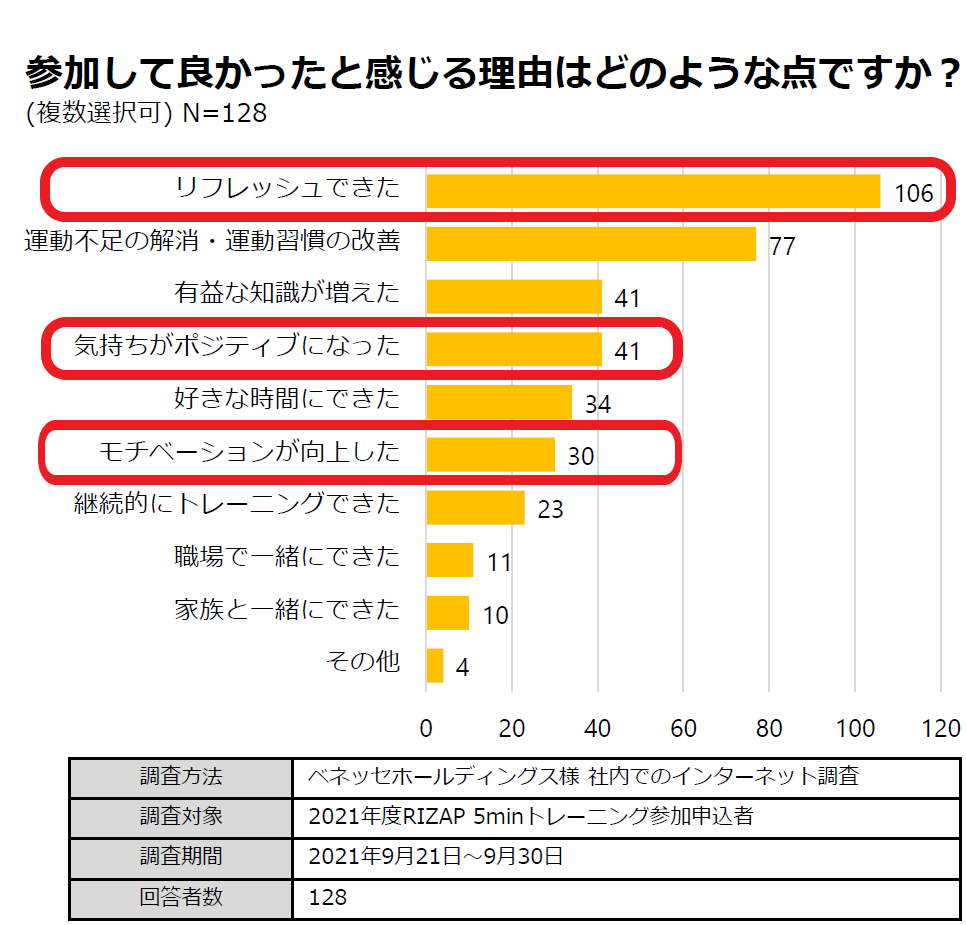

メンタル面での効果も表れたベネッセホールディングス様の事例

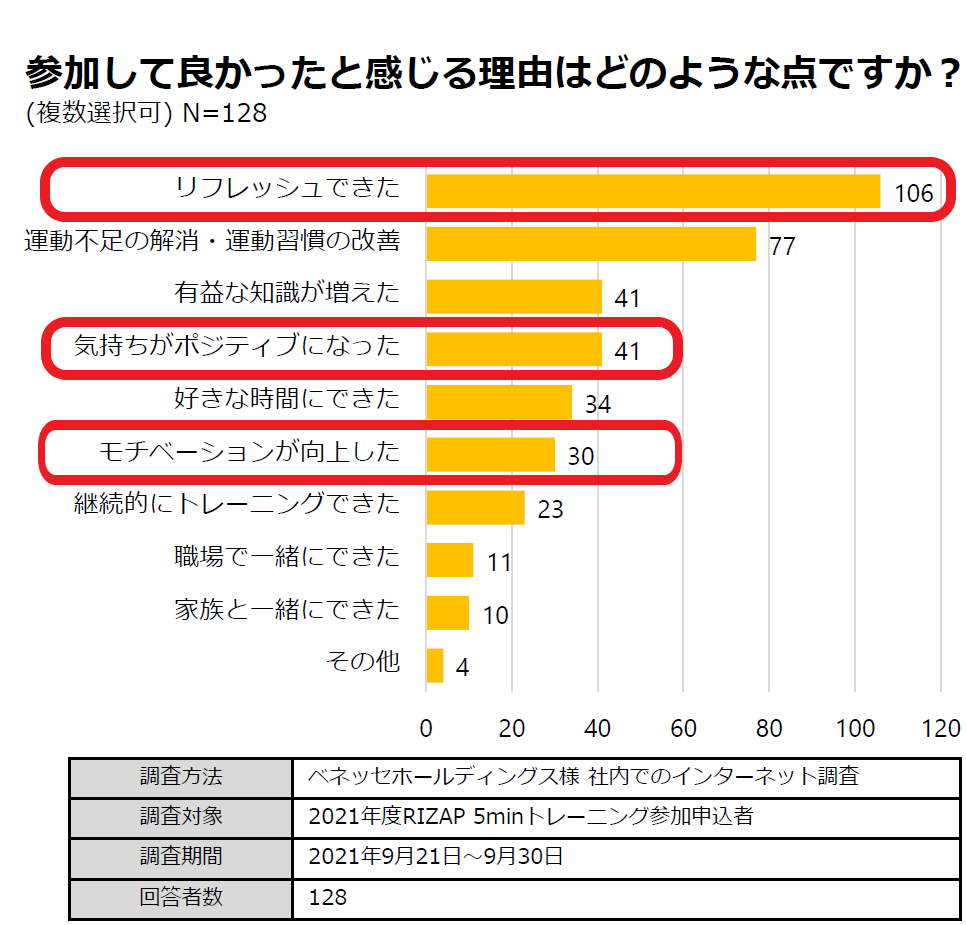

ベネッセホールディングスは、比較的若い従業員が多く、病気の人が多いわけではありませんが、生活習慣病予備軍については気を付ける必要があり、過去に生活習慣病の予防としてポピュレーションアプローチをいろいろ実施してきました。

今回RIZAP開催によるセミナーでは参加者アンケートにおいて半数以上の従業員から、「運動不足の解消・運動習慣の改善」につながった声だけでなく、「気持ちがポジティブになった」「モチベーションが向上した」とメンタル面にも好影響を与えたと捉えられる前向きな回答が多く挙がりました。

ベネッセホールディングス様は健康無関心層が集まらず毎回関心のあるメンバーしか集まらないなど健康施策に関して苦戦を強いられている現状を変えるため、RIZAPのセミナーの導入を実施しました。

参加満足度は97.5%と高く、2019年度以降、参加申込人数は翌年に4倍、翌々年には9倍もの推移を遂げる結果となりました。2020年度よりテレワークなどで運動不足に悩む企業が増えている中、上記の取り組みの末「運動習慣がある」と回答した割合が毎年向上しています。

株式会社ベネッセホールディングスの詳しい事例資料はこちら

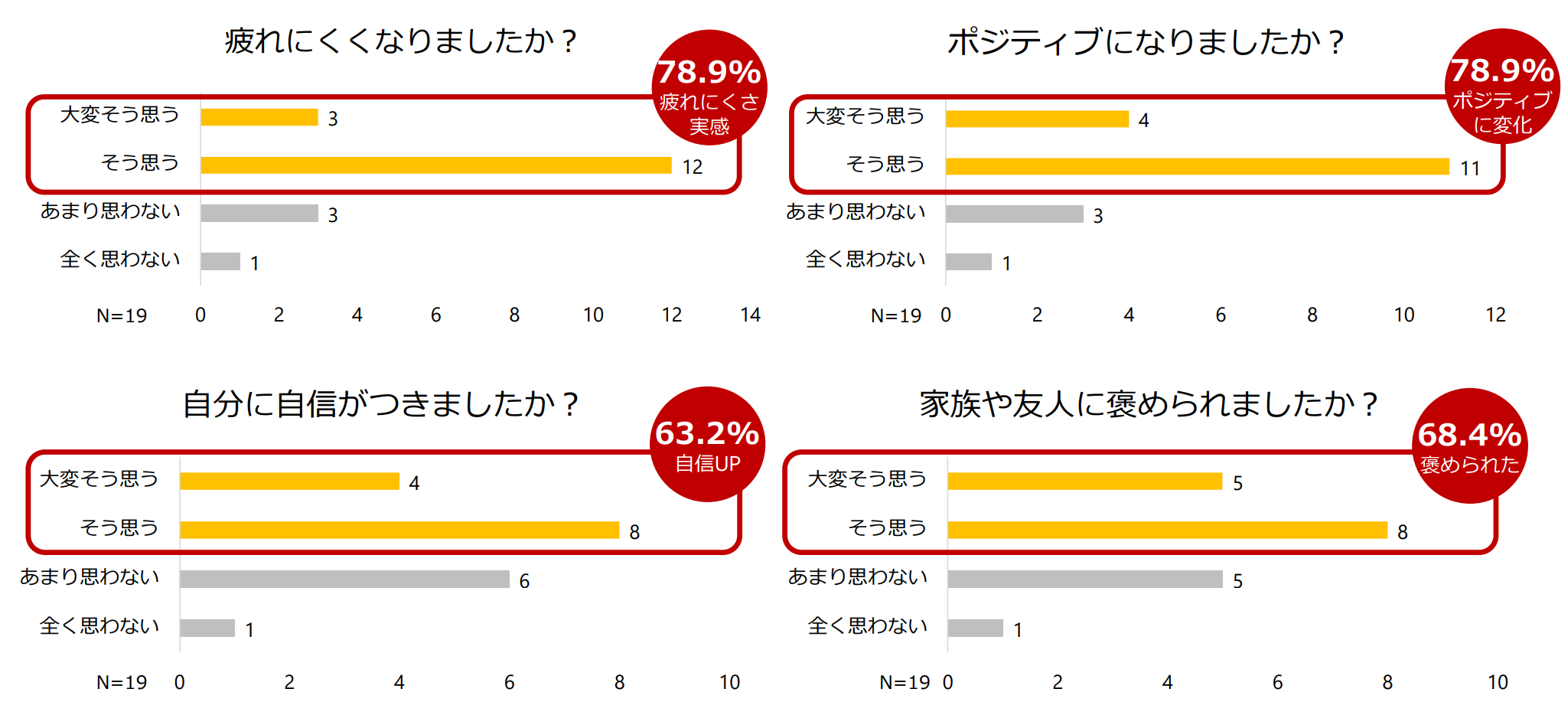

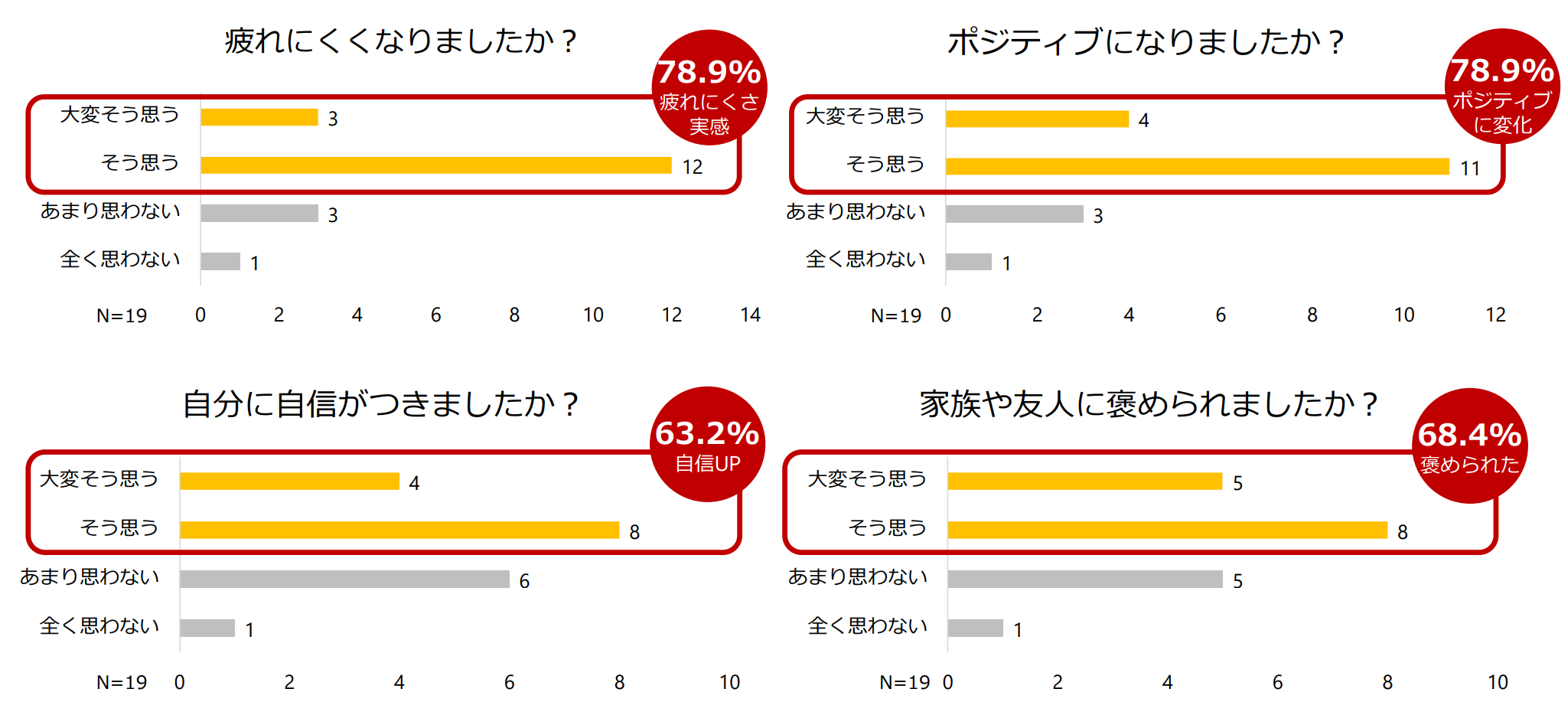

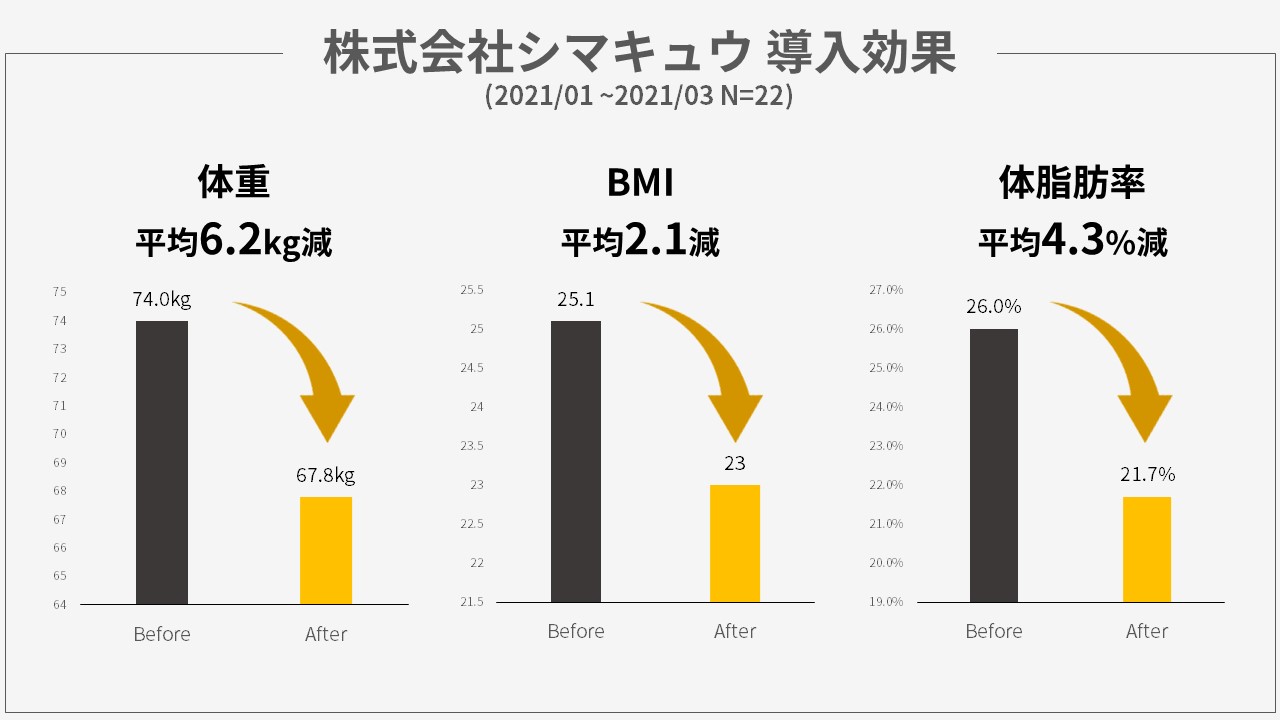

メンタル面も身体面も効果が確認された株式会社シマキュウ様の事例

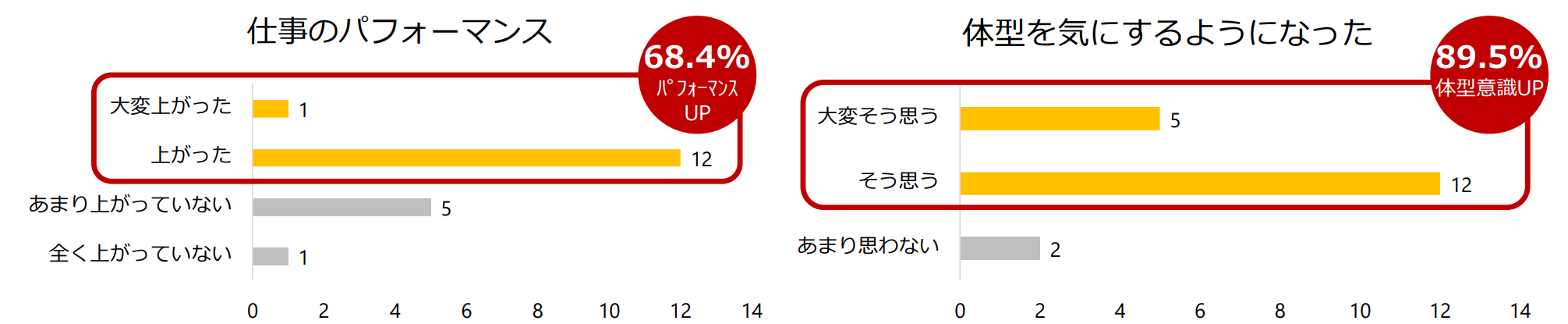

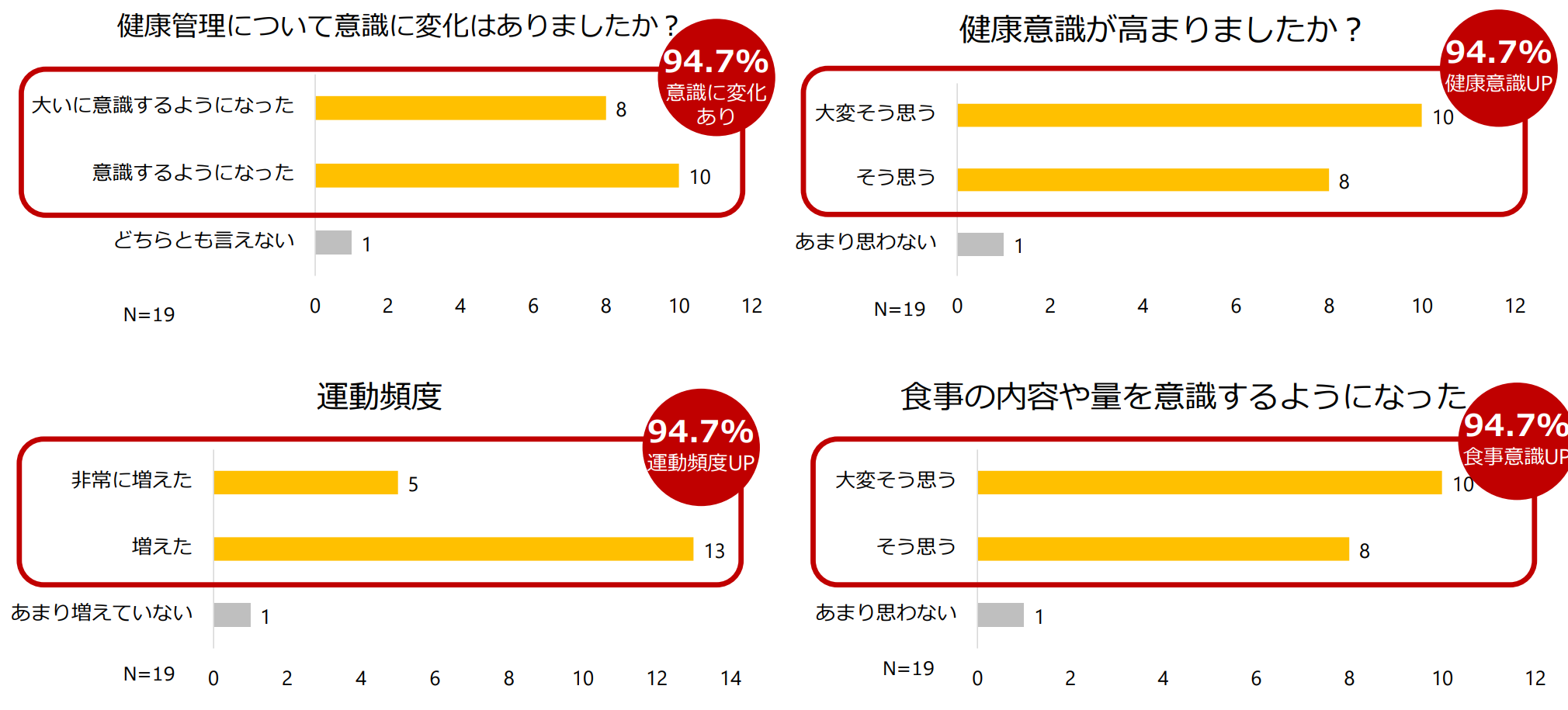

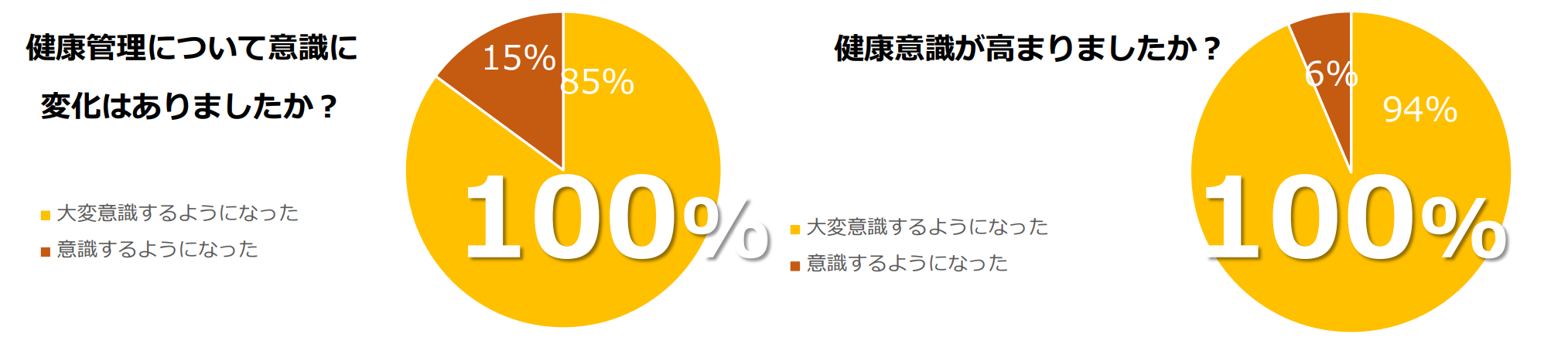

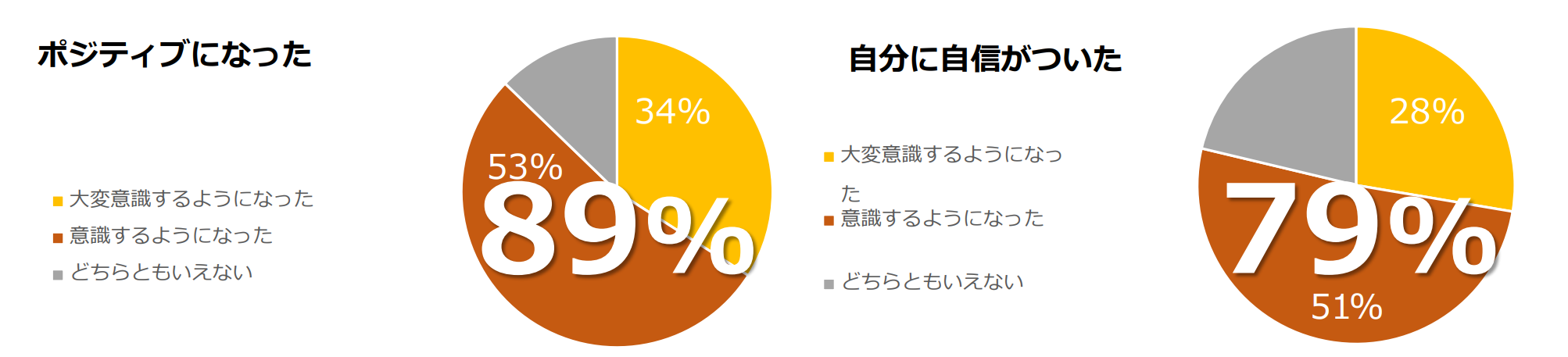

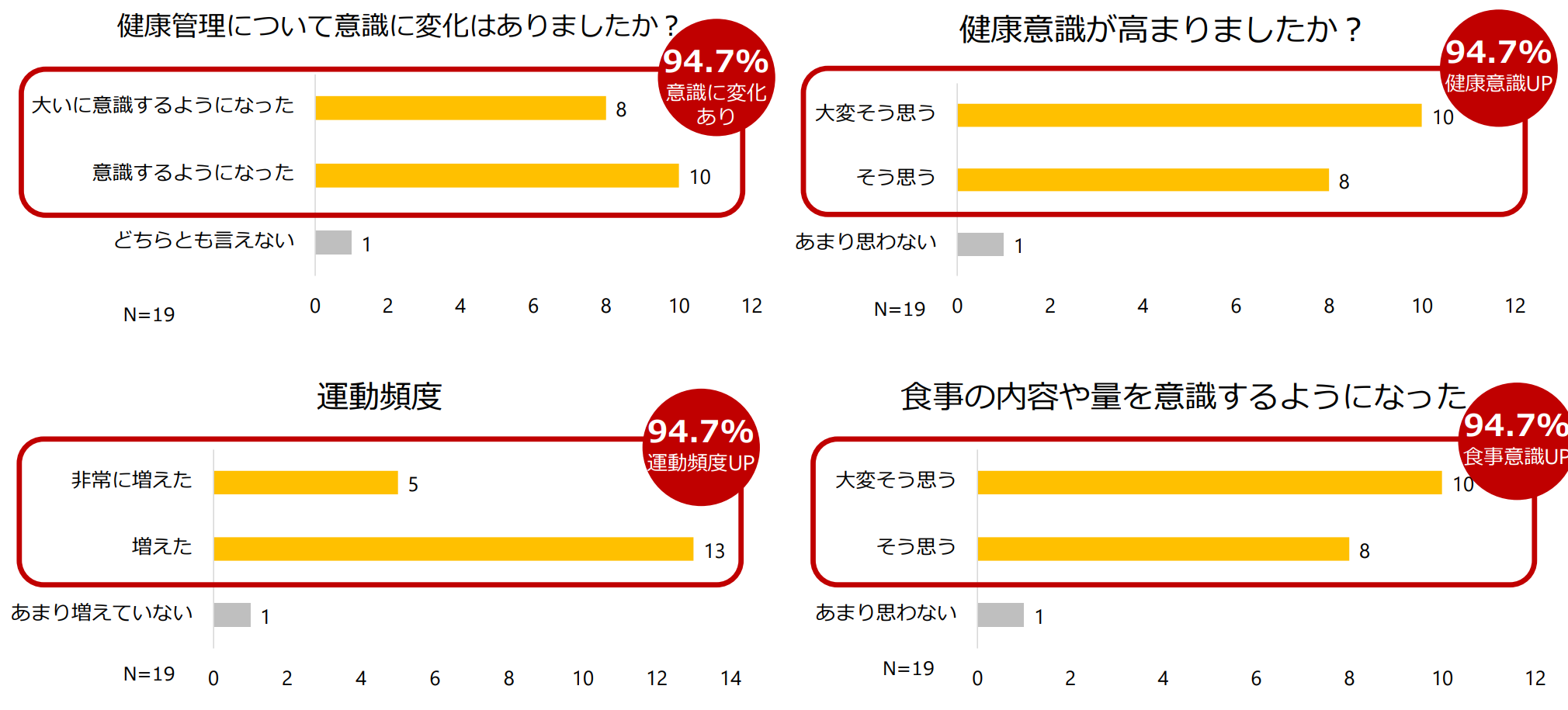

株式会社シマキュウでは、社長が率先して健康経営を推進し、RIZAPウェルネスプログラムを3ヶ月間実施した結果、下記のような結果が現れました。心身ともに変化が見られた好事例です。

- ポジティブになった:78.9%

- 自分に自信がついた:63.2%

- 仕事のパフォーマンスがあがった:68.4%

- 健康管理についての意識が高まった:94.7%

- 健康意識が向上した:94.7%

約8割の従業員が健康数値に何らかの問題がある有所見者であり、メタボ、高血圧症、糖尿病などの生活習慣病を抱える従業員が多い状況の中、社長が従業員一人ひとりと面談をされました。「健康を気遣った生活に変えて欲しい。大病せずいきいきと働いて欲しい」と想いを伝え、最終的には健康施策への参加率は100%になりました。

導入したRIZAPウェルネスプログラム「結果にコミット®コース」では3ヶ月の間、従業員同士でコミュニケーションをとりながら、RIZAPトレーナーが一人ひとりに合った生活習慣の定着をサポートしました。

株式会社シマキュウの詳しい事例はこちら

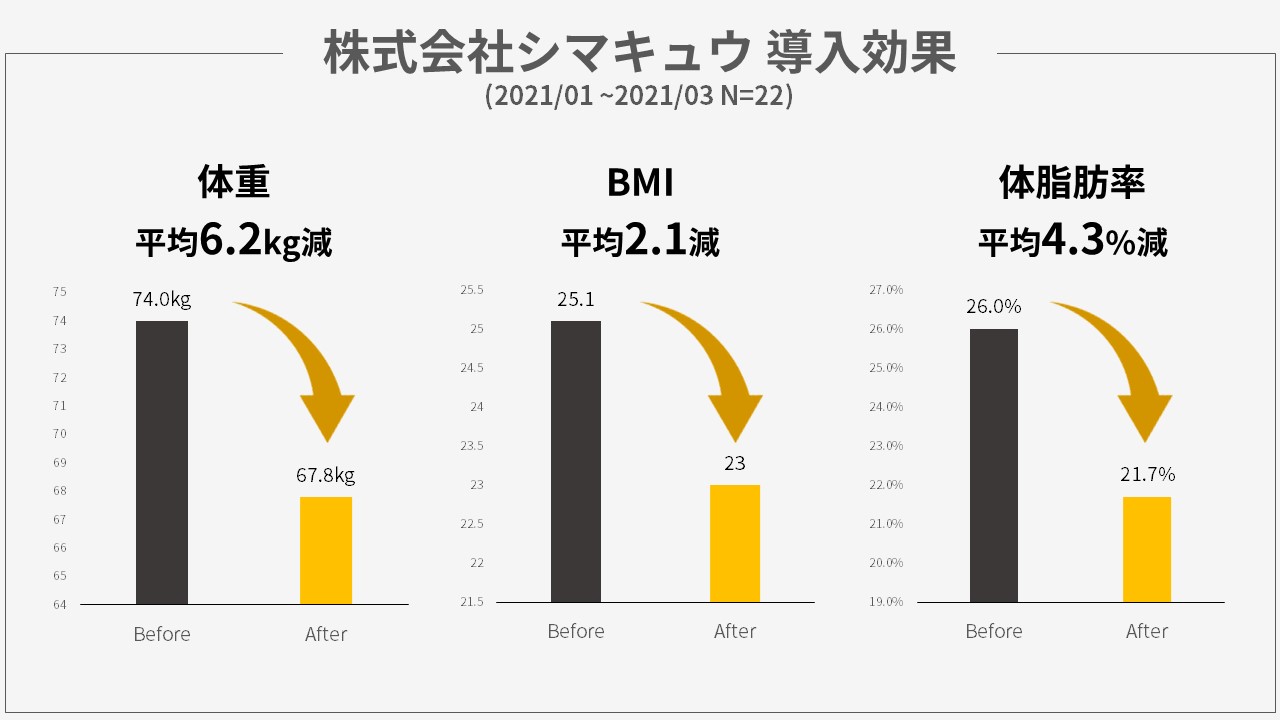

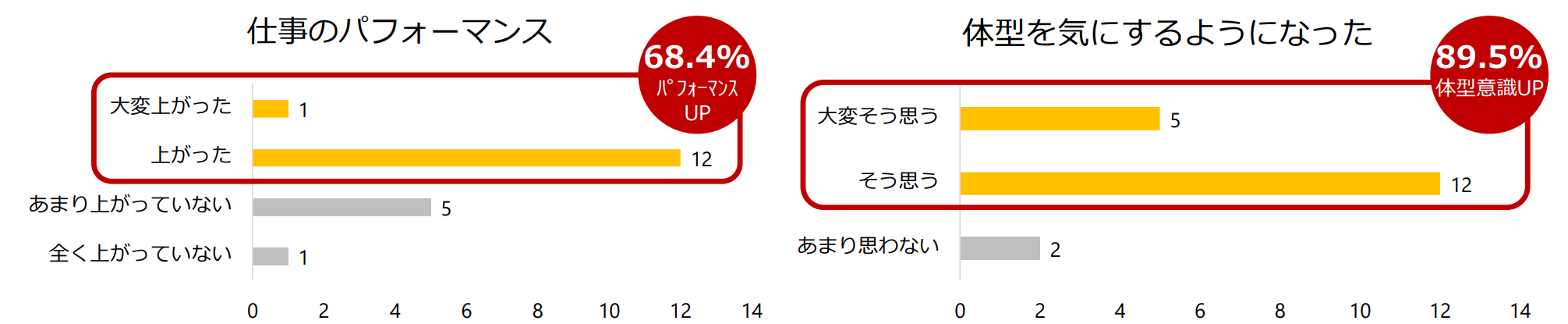

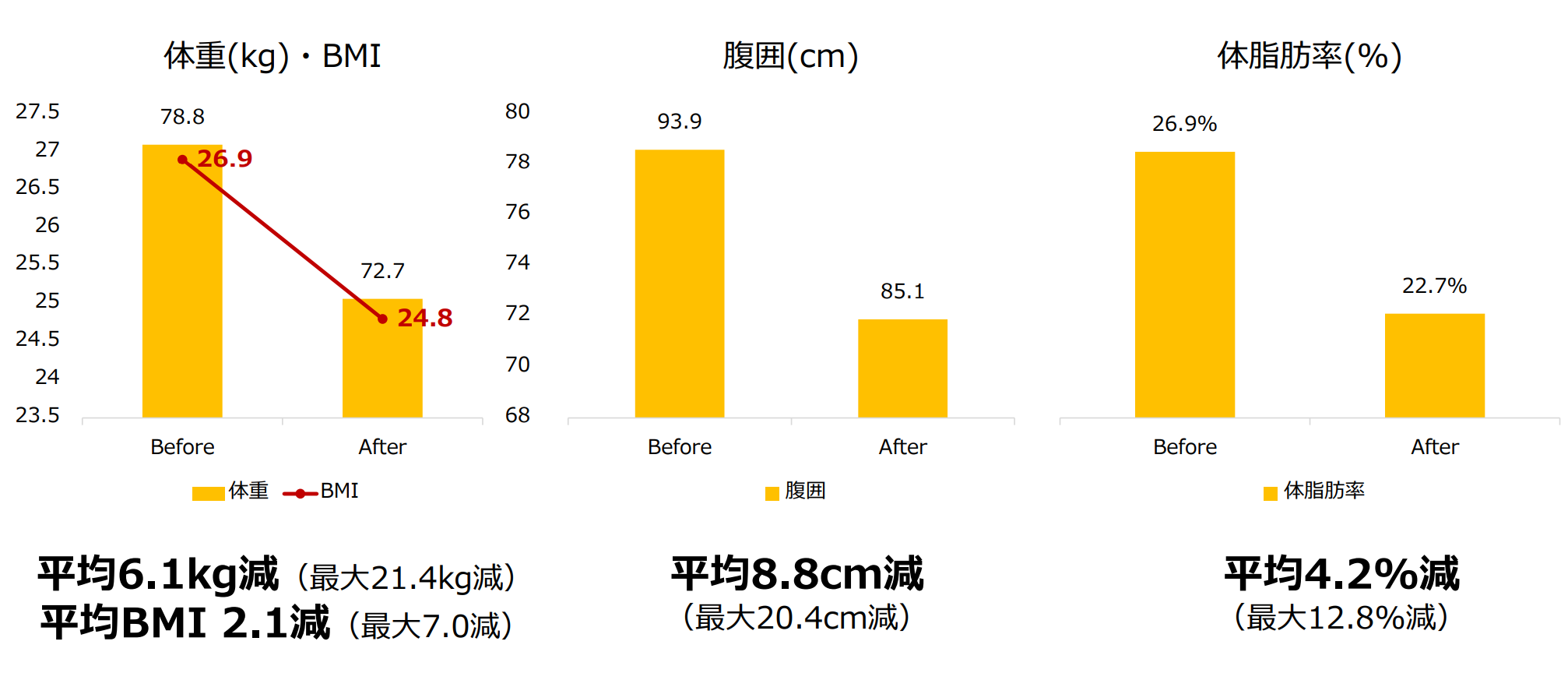

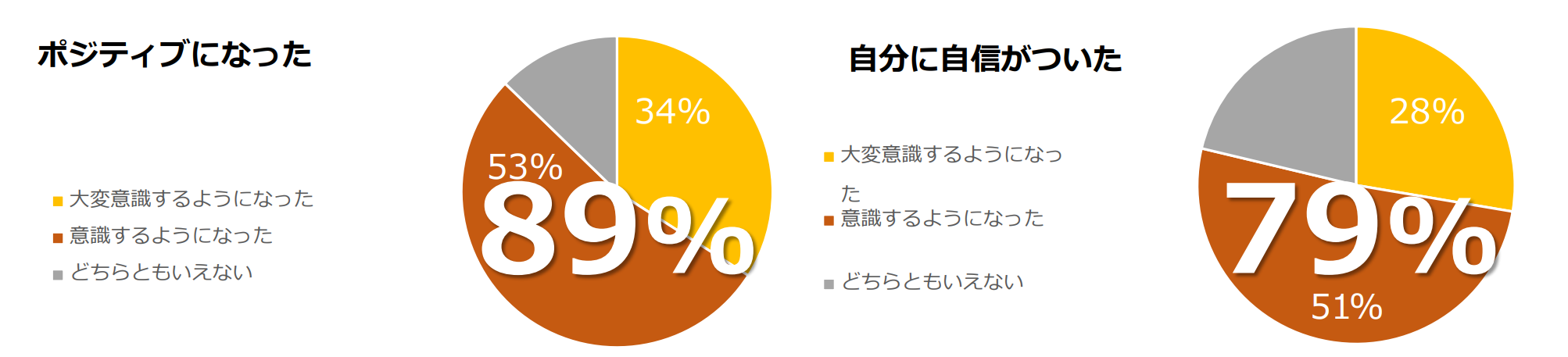

メンタル面および身体面に効果が確認されたトヨタ自動車九州株式会社様の事例

トヨタ自動車九州株式会社では健康セミナー、卒煙施策など一般的なポピュレーションアプローチは既に実施されていましたが、疾病休業日数の低減・トヨタグループBMIワースト3からの脱却・高齢化対応のために一歩踏み込んだ健康施策を検討されていました。

健康無関心層にも波及する強いポピュレーションアプローチとしてRIZAP法人ウェルネスプログラム「結果にコミット®コース」を導入し下記のような結果が現れました。まずは厳選したメンバーが生活習慣を改めて見た目を変え、追随するメンバーを増やそうと実施した50名において心身ともに変化が見られた好事例です。

- 体重平均6.1kg減(最大21.4kg減)

- BMI 平均 2.1減(最大7.0減)

- 腹囲平均8.8cm減(最大20.4cm減)

- 体脂肪率平均4.2%減(最大12.8%減)

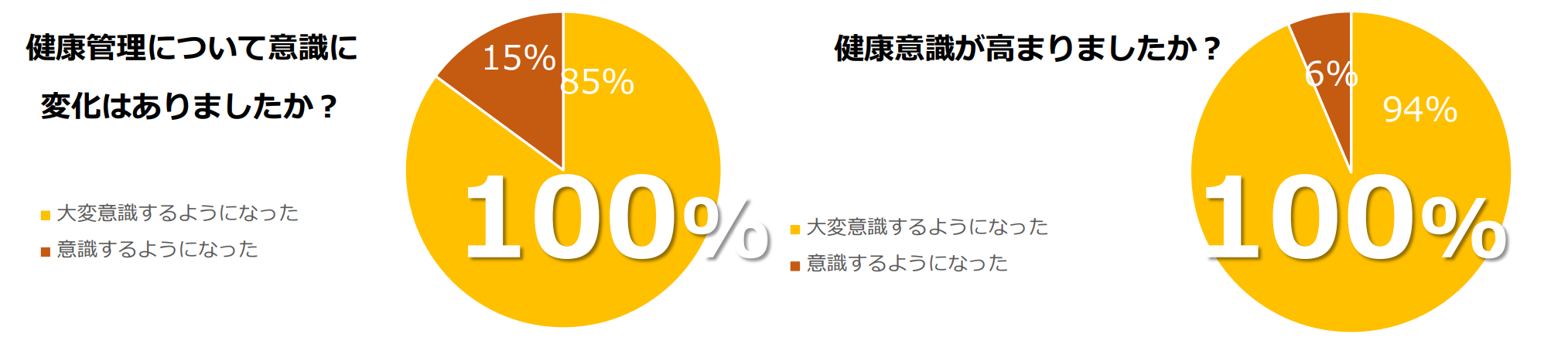

- 健康管理についての意識変化: 100%

- 健康意識が高まった: 100%

- ポジティブになった: 89%

- 自分に自信がついた: 79%

プログラム後には参加者から自発的な健康アクションが増えてくるとともに、参加してない方からも高い関心が寄せられ 「自分も参加したい」「体を変えたい」という声も上がっているとのことです。

トヨタ自動車九州株式会社の詳しい事例はこちら

よくあるご質問 メンタルヘルスセミナーについて

Q1: メンタルヘルスセミナーのベストな開催時期はいつですか?

A1: メンタル不調について、自社で月ごとの統計を取るなどして傾向をつかむことができれば最善ですが、そういった傾向をつかむのが難しい場合は、年に1~2回、夏と冬など定例的に時期を決めて開催するというように、自社でのルールを作って実践するのが良いでしょう。

うつ病についてなりやすい時期については諸説ありますが、一例を挙げると下記のような傾向があります。

- 3~4月:木の芽時はメンタル不調が増える時期(変化が多い時期であるため)

- 5~6月:5月病または6月病等と呼ばれ、メンタル不調が増える時期

- 夏季うつ病:高温多湿な日本の夏は体への負担が大きいといわれる

- 秋冬:日照時間の短縮による季節性うつ病がある

Q2: メンタルヘルスセミナーのどのような従業員が対象者になりますか?

A2: メンタルヘルスセミナーは、メンタル疾患を抱える人が受けるものと思われがちですが、そうではありません。メンタル不調に陥るリスクはどんな人にもあります。

また、今現在は心身共に元気であっても、状況が変われば不調に陥る可能性もあります。また、親しい同僚が不調を感じたり、今後疾病を抱えることになるかもしれません。

そのため、メンタルヘルスセミナーはポピュレーションアプローチの一環として、従業員全員が受けて、関心を持つことが重要です。

Q3: 対面とオンラインではどちらでの開催がよいでしょうか?

A3: 従来はセミナーというと会議室などに椅子を並べて対面形式で開催することが主流でしたが、新型コロナウイルスの影響で、昨今ではオンラインで開催するセミナーも増えてきています。

また、オンラインの中でも、同じ時間を共有する「LIVE型」と、アーカイブ動画や、ログインして好きなタイトルを選んで視聴するなどの「オンデマンド型」があります。

「対面」と「オンライン」、オンラインの中での「LIVE」「オンデマンド」、それぞれの形式によってメリット・デメリットがありますので、特性をふまえて最適なものを選ぶと良いでしょう。

参照:セミナーの「対面」「オンライン」によるメリット・デメリット

セミナー資料 「RIZAP式メンタルヘルス対策」を無料で公開

「メンタル不調者が増えている」「メンタルヘルス対策がマンネリ化している」「メンタルヘルスセミナーに対象者が参加してくれない」などメンタルヘルス対策に課題を感じているご担当者も多いのではないでしょうか?

そこで従業員のメンタル不調を予防・改善するために、法人向けセミナー資料「RIZAP式メンタルヘルス対策」をお届けします。

RIZAPのメンタルヘルスセミナーはセミナー満足度99.2%、講師満足度98.4%、明日から実践したい96.0%と多くの企業のご担当者様、セミナー参加者様から高い評価をいただいています。どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)