ヘルスリテラシー(健康リテラシー)とは?

ヘルスリテラシーを分かりやすく言い換えると、「自分に必要な健康情報を入手し活用する能力のこと」です。「自分の身体について考え、ありとあらゆる多くの健康情報の中から適切な情報を見極めて使いこなす力」を向上させることが、病気の予防や健康寿命の延伸にもつながります。

ヘルスリテラシーの定義・意味

厳密な定義についてはいろいろと議論がありますが、一般的には下記のように定義されています。

ヘルスリテラシーとは、健康に関連する情報を探して入手し、理解して、意思決定に活用し、適切な健康行動につなげる能力のこと。

※日本ヘルスリテラシー学会WEBサイトより

ヘルスリテラシーが高いと正しい情報を理解でき、自身の健康状態に応じて活用することができます。

例えば、健康診断などで疾病の早期発見や、重症化する前に軽症の段階で治療できることもあるでしょう。あるいは健康な方の場合は、維持増進のために、積極的な取り組みを行うなどの工夫ができます。また、体調が悪い時、怪我をした時などに、近所の病院を調べて受診します。このことがすなわち、「健康や医療に関する情報を入手したり、活用する」というヘルスリテラシーがなせることです。

情報があふれている現代において、さまざまな健康情報の中で自分に合った正しい情報を見付け出し、情報を使いこなす能力を高めることが健康を守るために重要です。

具体例を見ていきましょう。

【ヘルスリテラシーが高い人の例】

- 自身の健康上の悩み・症状にあった薬や栄養の情報を入手できる

- 用法や用量を守って薬を適切に服用できる

- 医療機関にかかるメリットやデメリットを理解し、症状に応じて受診できる

- 健康診断により病気の早期治療ができる

- 疾病予防のためのワクチンのメリットやデメリットを理解し、適切な判断ができる

- 健康的な生活を続けることができる

逆にヘルスリテラシーが低い場合、誤った健康情報に振り回されるだけでなく、自身が抱えている健康課題の解決法が分からないままで放置することで、適切な処置ができず、結果として健康状態を悪化させるリスクがあります。

【ヘルスリテラシーが低い人の例】

- 病気や薬、治療について、誤った情報に振り回される

- 誤った薬の服用をしてしまう

- 病気の自覚症状を見落としたり気付かずやり過ごしてしまう

- 病気の予防ワクチンを打てない、健康診断に関心が持てず受診しない

- 医療機関で自身の病状を的確に伝えられない

- 病気の症状を悪化させやすく、入院や重症化のリスクがある

- 死亡リスクにつながるケースもある

ヘルスリテラシーの種類

ヘルスリテラシーは単一の概念ではなく、いくつかの段階や領域があると考えられています。

ナットビームによる3つの段階

シドニー大学のナットビーム(Nutbeam)教授は、ヘルスリテラシーには基本的なものから高度なものまで次の3つがあるとしています。

- 機能的ヘルスリテラシー:日常の読み書き能力をもとに健康情報を理解する力

- 相互作用的ヘルスリテラシー:自らの力で健康情報を探索・伝達・適用する力

- 批判的ヘルスリテラシー:批判的な視点も含めて情報を分析し活用する力

健康情報を理解できたとしても、知っていても行動に移せない、どんな情報もうのみにしてしまう、などヘルスリテラシーの段階によって対策は異なってきます。

ザーカドゥーラス(Zarcadoolas.C)のモデル

ザーカドゥーラス(Zarcadoolas.C)らによって提案されたヘルスリテラシーの4つの領域は下記のとおりです。

- 基本的リテラシー:読み書き、話すこと、計算能力

- 科学的リテラシー::科学の基本的知識、科学の不確実性への理解など

- 市民リテラシー::社会的な問題を意識し、社会の意思決定過程に参加する能力

- 文化的リテラシー:健康をめぐる文化的な多様性を理解し受け入れ学び活用する力

ここで定義されるヘルスリテラシーの4つの領域の関係は、相互に高めあったり補完しあったりするものと考えられています。

健康経営を推進する RIZAP法人向けウェルネスプログラム

健康経営に関する課題や、従業員の運動不足、リテラシーに関するお悩み、ご要望はございませんか?

従業員の健康を推進するために、法人向けウェルネスプログラムサービスのすべてがわかる資料「RIZAPウェルネスプログラム」をお届けします。

法人向けサービスでもRIZAPメソッドと各種サービスを活用し、「分かっていてもできない」「続けられない」という【行動の壁】を打ち破り、個人と企業の目標達成をサポートします。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

ヘルスリテラシーが重要な理由

ヘルスリテラシーは、自分自身の健康を守るために大変重要です。多くの研究で、ヘルスリテラシーが高い人は自己管理能力が高く、病気になった時にも医師への質問ができたりと健康状態を高く保つことに対してアンテナが高いことがわかっています。

正しい情報を理解できるだけでなく、健診などで病気を予防したり自分自身の健康を守ることができる行動ができるため、ヘルスリテラシーは「健康を決める力」といっても過言ではありません。

企業がヘルスリテラシーを高める必要性

従業員のヘルスリテラシーが低い場合、健康への関心が低いだけでなく、健診の受診率が低かったり薬をきちんと飲まなかったりと総じて健康への関心が低いことから健康状態を悪化してしまう可能性が高くなります。

従業員の健康度を上げようと様々な施策を展開しても、従業員のヘルスリテラシーが低い状態では関心度も薄く、従業員にとっても必要性を感じない施策になる可能性も高く、施策の効果がなかなか上がらないという事態に陥りやすくなります。

一方、従業員が高いヘルスリテラシーを身に着けている場合、健康課題に対して自発的に適切な行動ができる従業員が増えるだけでなく、健康施策を実施する効果も得られやすくなり社内全体の健康レベルは底上げされるでしょう。

また、ヘルスリテラシーを身につけ健康状態が改善されることで、アブセンティーイズムやプレゼンティーイズムの改善につながります。

アブセンティーイズムとは、「健康問題による仕事の欠勤」を指します。プレゼンティーイズムとは、欠勤には至っていないものの「健康問題が理由で生産性が低下している状態」を指します。プレゼンティーイズムが生産性低下に与える影響度は大きく、具体的な要因としてはメンタル不調、睡眠不足、頭痛や腰痛、眼精疲労などがあげられます。

健康増進を進めることで、アブセンティーイズムやプレゼンティーイズムが改善され、結果的には労働生産性の向上にもつながります。

従業員のヘルスリテラシー向上のための取り組み

高いヘルスリテラシーを身に着け、適切な行動ができる従業員が増えることで、社内全体の健康レベルは底上げされます。リテラシーを身につけ、健康状態が改善されることでアブセンティーイズムやプレゼンティーイズムの改善につながります。

アブセンティーイズムとは、「健康問題による仕事の欠勤」を指します。プレゼンティーイズムとは、欠勤には至っていないものの「健康問題が理由で生産性が低下している状態」を指します。

特にプレゼンティーイズムが労働生産性低下に与える影響度は大きく、具体的な要因としてはメンタル不調、睡眠不足、頭痛や腰痛、眼精疲労などがあげられます。

健康増進を進めることで、アブセンティーイズムやプレゼンティーイズムが改善され、結果的には労働生産性の向上にもつながります。ヘルスリテラシーの向上は、従業員一人ひとりの意識に働きかけ、行動変容※を促す、まさに草の根運動のような取り組みになります。

そのためには、人事や健康管理担当者はどんなことをすればよいでしょうか?

ヘルスリテラシーの測定

従業員のヘルスリテラシーレベルを把握することで、適切で効果的なアプローチにすることが可能になります。

従業員全体のヘルスリテラシーレベルを把握することで、職場のニーズを見積もったり、どのようにアプローチするかを検討することができるだけでなく、実施した取り組みを評価することができます。

伝達的・批判的ヘルスリテラシー尺度

東京大学の石川氏が開発した伝達的・批判的ヘルスリテラシー尺度 (Communicative and Critical Health Literacy, CCHL)で、従業員のヘルスリテラシーの測定にも利用されています。特定の疾患をもたない一般市民を対象に日本語で開発された尺度となっています。

ナットバームの2種類のヘルスリテラシーを測定する尺度で、機能的ヘルスリテラシーは問題ないことを前提とした自己式質問紙で質問項目も5項目に絞られています。

あなたは,もし必要になったら,病気や健康に関連した情報を自分自身で探したり利用したりすることができると思いますか

- 新聞、本、テレビ、インターネットなど、いろいろな情報源から情報を集められる

- たくさんある情報の中から、自分の求める情報を選び出せる

- 情報を理解し、人に伝えることができる

- 情報をどの程度信頼できるかを判断できる

- 情報をもとに健康改善のための計画や行動を決めることができる

【選択肢】 1(全くそう思わない),2(あまりそう思わない),3(どちらでもない),4(まあそう思う),5(強くそう思う)

質問1~3の3項目が「相互作用的ヘルスリテラシー」、質問4と5の2項目が「批判的ヘルスリテラシー」に該当しており、得点範囲を「全くそう思わない」1点~「強くそう思う」5点とし、問5項目の平均得点を算出する方法です。得点が高いほどリテラシーが高いと判断されます。

質問内容もシンプルで項目数が少なく、回答する対象者の負担が少ないことが特徴です。しかし、自分の能力について本人がどのようにみているのかを問う「思う」「思わない」といった主観的な自己評価の報告タイプのため、実際の能力と一致していない場合もあります。

参考:ソーシャル・ ヘルスリテラシー – 日本地域看護学会

e Health Literacy Scale 日本語版

e Health Literacy Scale日本語版はインターネット上の健康情報を有効に活用するために、適切に健康情報を検索・評価・活用していくことを測定する尺度として開発されました。質問項目数は全部で下記の8項目となっています。

- 私はインターネットでどのように健康情報サイトを利用できるかを知っている

- 私はインターネット上のどこに役立つ健康情報サイトがあるかを知っている

- 私はインターネット上で役立つ健康情報サイトの見つけ方を知っている

- 私は自分自身の健康状態についての疑問を解決するためにどのようにインターネットを使用すればよいかを知っている

- 私はインターネット上で見つけた健康情報の活用方法を知っている

- 私はインターネット上で見つけた健康情報サイトを評価することができるスキルがある

- 私はインターネット上の質の高い健康情報サイトと質の低い健康情報サイトを見分けることができる

- 私は健康状態について判断する際にインターネットからの情報を活用する自信がある

回答は1(全くそう思わない)2(そう思わない)3(どちらでもない)4(そう思う)5(かなりそう思う)の5件法で求めます。得点範囲を「全くそう思わない」1点~「かなりそう思う」5点とし、尺度得点は8項目の合計点として算出されます。得点が高いほど、インターネットのリテラシーが高いと判断します。

参考:ソーシャル・ ヘルスリテラシー – 日本地域看護学会

従業員への直接的なアプローチ

従業員のヘルスリテラシーを高めるためには、定期的・長期的に従業員に働きかける必要があります。中でも、まずは従業員への直接的なアプローチは欠かせません。

健康に関する学習機会を定期的・長期的に設ける

ヘルスリテラシー向上には、企業(人事や総務、健康管理担当者)が従業員に対して健康情報に触れる機会をなるべく多く提供し、健康の維持増進を計ることが重要です。

「今は関係ない」「自分のことではない」と思ってしまうと、一度聞いた内容でも関心が薄れてしまい、あまり重要視できないことがあります。まさに、「対岸の火事」のことわざの通り、向こう岸の火事は自分に災いをもたらす心配のないという意味です。

ヘルスリテラシーに関しても同様です。

健康な時に疾病や薬のことを聞いても、なかなか自分事としてとらえにくいものです。このことを踏まえ、長期的に複数回、テーマを変えて研修やセミナー等で学習機会を設けることが重要です。

「昨年健康セミナーをやったから今年はもういいだろう」と考えるのではなく、テーマをや登壇者(話し手)を変えて年に数回研修機会を作るなど、健康情報に高頻度で触れる機会を作りましょう。

そうすることで着実にヘルスリテラシーは高まり、健康風土が醸成されていきます。

ヘルスリテラシーを高めるセミナー資料のダウンロードはこちら

「ヘルスリテラシー」に関する情報発信と注意点を繰り返し伝える

家族や同僚、地域のコミュニケーションなど対面で得られる情報だけでなく、テレビや本、インターネットが普及している今、さまざまな情報があふれている現代。健康の情報一つとっても、「正しいか正しくないか」だけでなく「自分に合っている」情報を見つけ出し、使いこなす能力を高めることは非常に難しい状況といえるでしょう。

健康や疾病について、情報の入手から活用までの一連の行動は健康を守るために非常に重要でありながら、その能力を身に着けるにはそれなりの技量が必要です。

「自分にあった健康情報を探して、わかって(理解し、評価した上で)、使える力」であるヘルスリテラシーを身につけるには、下記のようなポイントを抑えると効果的です。

【情報を「入手」するときの注意点】

テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、インターネット等、さまざまなメディアから日々多くの情報に触れることができる現代において、自分が求めている情報を正しく入手するのにはテクニックや注意が必要です。

そうしたテクニックや注意が欠けていると、調べることに膨大な時間を費やしたり、誤った情報を信じてしまうというリスクがあります。

信頼に値する情報源であるかどうかを注意しましょう。

★情報を見極めるための10か条

情報に接する時には、「本当かな?」と立ち止まって問いかけ、安易に答えを出さないという思考の習慣を、身に着けることが大切です。

そのような場面で役立つ「情報を見極めるための10か条」をご紹介します。

- 「その根拠は?」とたずねよう

- 情報の偏りをチェックしよう

- 数字のトリックに注意しよう

- 出来事の「分母」を意識しよう

- いくつかの原因を考えよう

- 因果関係を見定めよう

- 比較されていることを確かめよう

- ネット情報の「うのみ」はやめよう

- 情報の出どころを確認しよう

- 物事の両面を見比べよう

参照:厚生労働省『「統合医療」に係る 情報発信等推進事業』

【情報を「理解」するときの注意点】

膨大な情報の中から、自分が求めている情報を入手したら、次は内容を正しく理解することが必要です。

つまり、情報を適正に読み取る力、理解する力が必要になるということです。漢字が読めたり、単語を理解できるからといって、正しい理解ができる訳ではありません。

例えば、「優良誤認」「誇大広告」「誇張表現」などの言葉にあるような、見せ方や表現によって同じ情報でも伝わり方が変わるケースがある点です。

以下の表現が例になります。

開始率50% → 2人に1人が始めている

10万平方メートル → 東京ドーム2個分

言い換えているだけなので、誤りではありません。

しかし、言葉で記載されている事実以上に、大きな事柄を想像してしまうことにより、消費行動を起こすということもあるでしょう。惑わされるのではなく、適正な理解に基づく消費行動を行うことが大切です。

【情報を「伝える」ときの注意点】

SNSやWEBページ等で情報発信が簡便になっている現代では、情報を入手・理解したあとに拡散するということもあります。

企業の人事担当者や健康管理の担当者の場合、たくさんの従業員に情報を届けるシーンもありますから、よく情報を吟味し、正しい情報を、タイミングや伝え方等、適切に伝えることが重要です。

周囲の環境へのアプローチ

本人への直接的な介入のほかに、周囲の環境へのアプローチが重要になります。

集団で取り組む環境を整える

部署単位でまとまって取り組むような仕組みにしたり、家族を巻き込んだ施策を行うことで、健康に無関心だとしても「みんながやってるから自分もやらないと」と思い行動する人も増えてくると想定されます。

特に日本人には同調効果が強く働く傾向があるため、部署単位で参加し、競い合ったり協力して推進できる仕組みを用いて、優秀だった部署へインセンティブを与えるなどすることで効果がより見込めると考えられます。

社内に健康文化を醸成させることは非常に重要であり、いかに多くの人を巻き込めるかがひとつポイントとなります。

行動変容しやすい環境を整える

行動変容を促すには個人や集団での主体的な取り組みを支援する方向性とともに、その行動変容が可能となる環境整備が重要です。

例えば社員食堂がなく昼食を購入する場所が遠い勤務先の場合、お弁当のない従業員はインスタントラーメンを常備しておいたり、出勤時に昼食を買っておくなどの選択肢しか昼食を食べる環境が整っていない場合があります。社員食堂を設置するのは大掛かりで難しい場合でも、コンビニエンスストアの自動販売機を事業所内に設置したり、健康的なメニューのお弁当を宅配してもらう状況を作るなど環境を整えることを検討してみましょう。

最近では、福利厚生にジムの利用を追加するなど従業員の運動不足を環境からサポートする企業も増えています。福利厚生でのジムでの法人会員や、勤務時間中に上限回数を設けてジムや運動の時間を可能にするなど、「環境」「制度」として従業員の運動を後押しする工夫も大切です。

RIZAPの福利厚生・法人会員資料のダウンロードはこちら

社内に好影響もたらす人物を作る

情報インフラが整った現代の日本では、さまざまなところに健康情報があり、触れる機会は豊富にあります。しかし身近な人から、実体験と共に聞くことで、共感が生まれ、より「自分事」として捉えやすくなります。

社内であれば、同僚や上司など、普段から接している人が病気になって回復したり、太っていた人が痩せるなどした際に、「どうしたら治ったか?」「何をやったから痩せたのか?」などの話は興味深く、実体験と共に聞くと、「私もやってみよう」「私も気を付けよう」となるのです。

聞く側としても、実体験に勝るものはありません。

例え今が健康であっても、また太っていなくとも、身近な人に関する話になるだけで自分事化されます。これは親近感がわくためです。

このように、「健康アンバサダー」のような好影響をもたらす人が存在すると、じわじわと社内でヘルスリテラシーが高まっていきます。

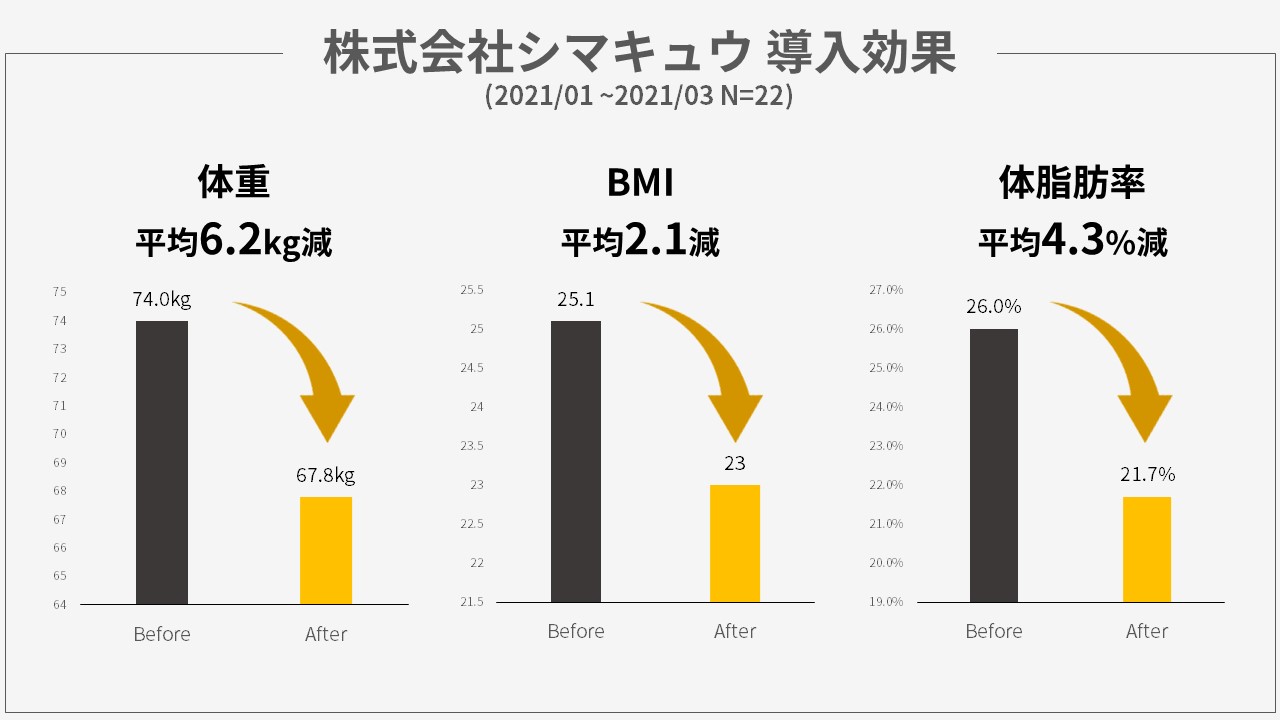

例えばRIZAPウェルネスプログラムには、「結果にコミット®コース」というサービスがあります。3ヶ月間、RIZAPによる食事管理と運動サポートで生活習慣を変えていくもので、3ヶ月で平均6.1kg減※の実績があります。

じわじわと体が変わっていくことで周りから「どうやって痩せたの?」などの秘訣や生活習慣で変えたことなどが口コミで広がり、「私もやってみよう」という方が表れてくるケースがあります。そういったきっかけを社内に作ることも得策です。

※結果にコミットコース受講者集計 2020年9月~2021年5月 N=278

リテラシーの低い従業員の皆様にもRIZAPウェルネスプログラム

RIZAPウェルネスプログラムはヘルスリテラシーの高い従業員の結果にコミットするだけでなく、あらゆる従業員のヘルスリテラシーを高めます。施策の効果を高めたいご担当者様はぜひご覧ください。

資料ダウンロードはこちら(無料)

ヘルスリテラシーを高める取り組みを実践する際のポイント

上記のようにヘルスリテラシーを高めるための取り組みをする際、意識するとより効果があがるポイントについてご紹介していきます。

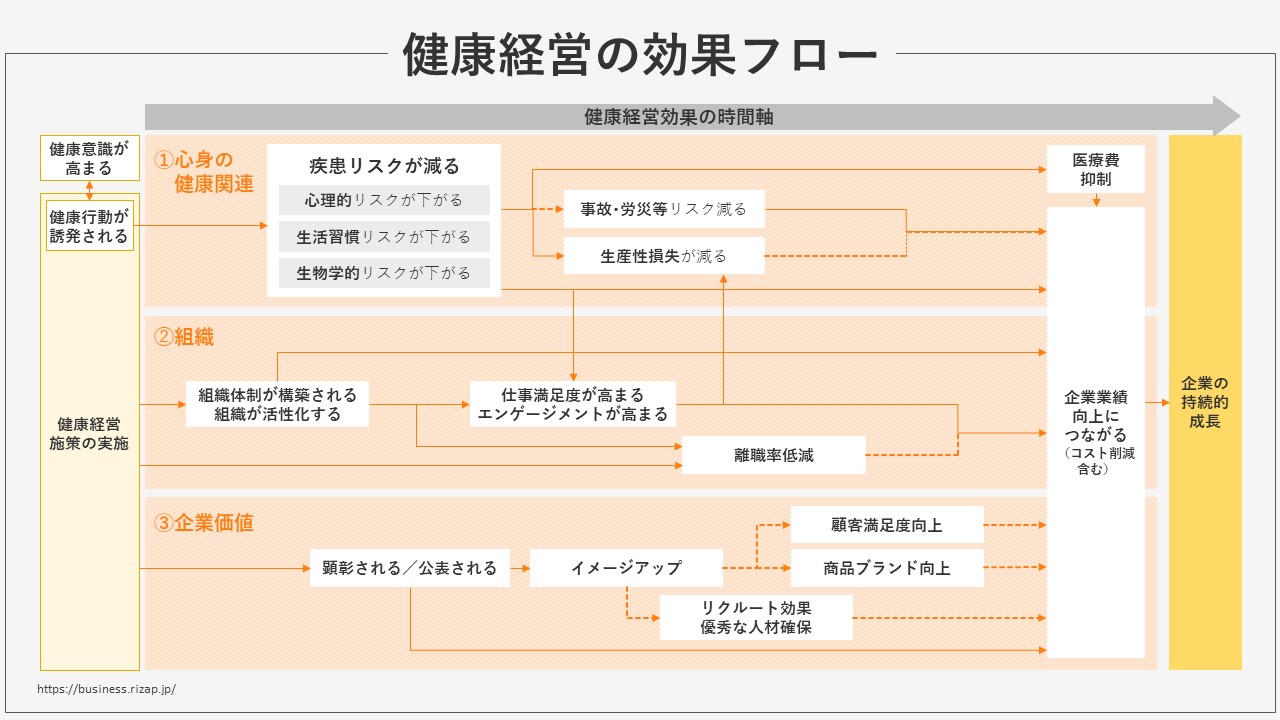

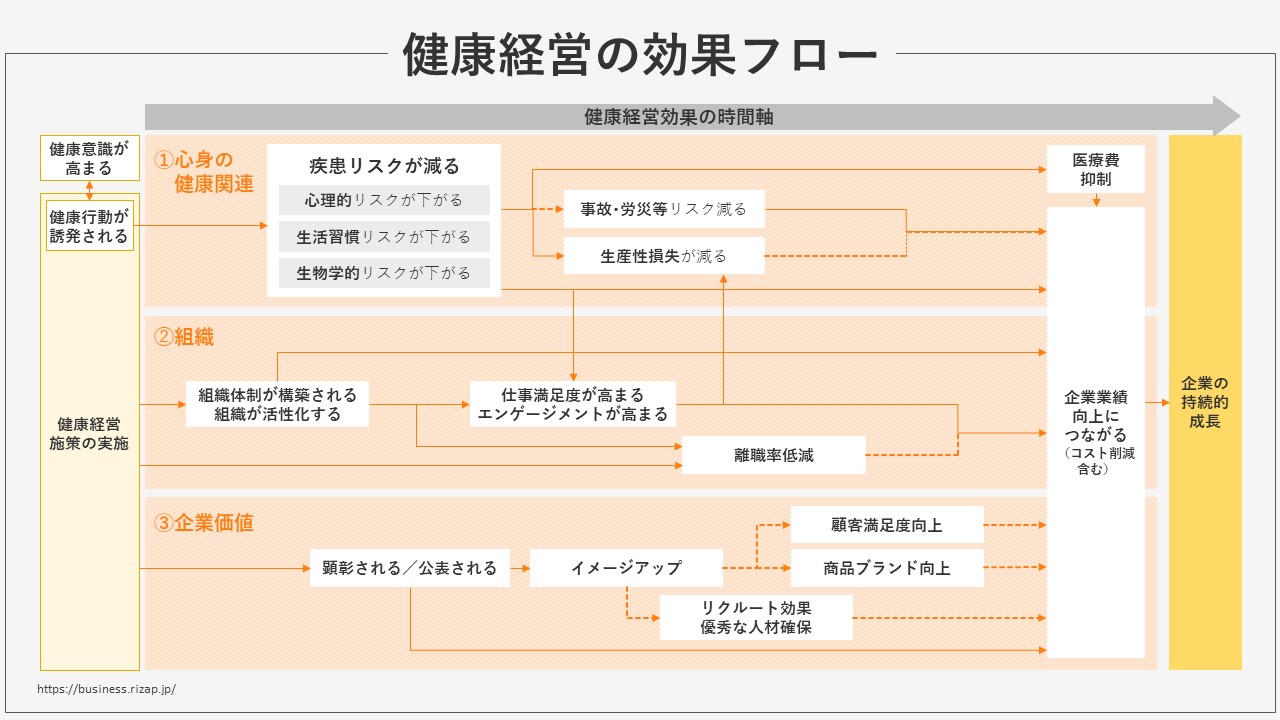

「健康経営」で効果的にヘルスリテラシーを高める

ここまで見てきたような通常のヘルスリテラシー向上策に加え、より効果的を高めるために、近年重視されている「健康経営」の視点を取り入れることも大いに役立ちます。

その理由として、職場での健康プログラムには行動変容に効果がありそれが最も効果を発揮するのは付け足しのように提供されるのではなく、組織の戦略の中心に位置づけられているときだからです。

健康経営とは、従業員等の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践することをさします。

企業が経営理念に基づき従業員の健康保持・増進に取り組むことで健康意識の向上すると、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や組織としての価値向上へ繋がることが期待されます。

参考:経済産業省 健康経営優良法人制度概要資料

取り組み方は以下の記事をご確認ください。

関連記事:【徹底解説】健康経営とは?

そもそも、ヘルスリテラシーの向上は経営層のヘルスポリシー制定や健康診断の受診とその解釈・活用、健康増進・生活習慣病予防対策の推進、メンタルヘルス対策などすべての施策に関わってきます。健康経営として健康プログラムの推進やヘルスリテラシー向上策を練ることで、事故や傷病予防だけでなく、ストレスの要因への対処や適切なワークライフバランスの達成が可能になります。

つまり、健康経営を通じて自己健康管理能力も生産性も高い人材を育成することは従業員、企業、社会の持続性につながります。健康経営のゴールは、自己健康管理能力も生産性も高い人材育成、すなわち「組織のヘルスリテラシー向上」といえるでしょう。

健康経営の取り組みとして、「ヘルスリテラシー向上のための教育機会の設定」や「特定保健指導の推進」など従業員の健康増進につながる項目が含まれています。そのため、健康経営と併せてヘルスリテラシーの向上を推進することで、より効率的に従業員の健康を保持・増進ができ、生産性の向上へ取り組み効果を最大化することができます。

リテラシーを高める健康経営資料(無料)のダウンロードはこちら

健康経営優良法人の認定につながる

健康経営優良法人とは、従業員の健康に配慮した取り組みを積極的に行っている企業を顕彰する制度です。2016年に経済産業省と日本健康会議によって創設された制度で、従業員の心身をサポートできる体制、環境が整っているかについて一定の基準を設け、クリアしている企業(法人)を「見える化」することを目的としています。

認定基準の中の「健康経営の実践に向けた土台づくり」の項目の中に「ヘルスリテラシーの向上」があり、管理職・従業員への教育を進める必要があります。ヘルスリテラシー向上のための教育機会を整えていくことで、健康経営の土台作りをすすめていくことになるのです。

また、このような従業員の健康に配慮した取り組みは社内の働きやすさや、互いが協力的になることで仕事の効率やモチベーションアップにもつながり、心身ともに健康で、快適に働けるようになります。ひいては企業の生産性向上や業務効率化に寄与します。

このように、健康経営優良法人に認定されるための取り組みが社内に広まることで、組織全体の意識を変革したり、人材の確保につながるといったメリットが享受できます。

関連記事:健康経営優良法人とは | 認定までのポイントと取組み事例

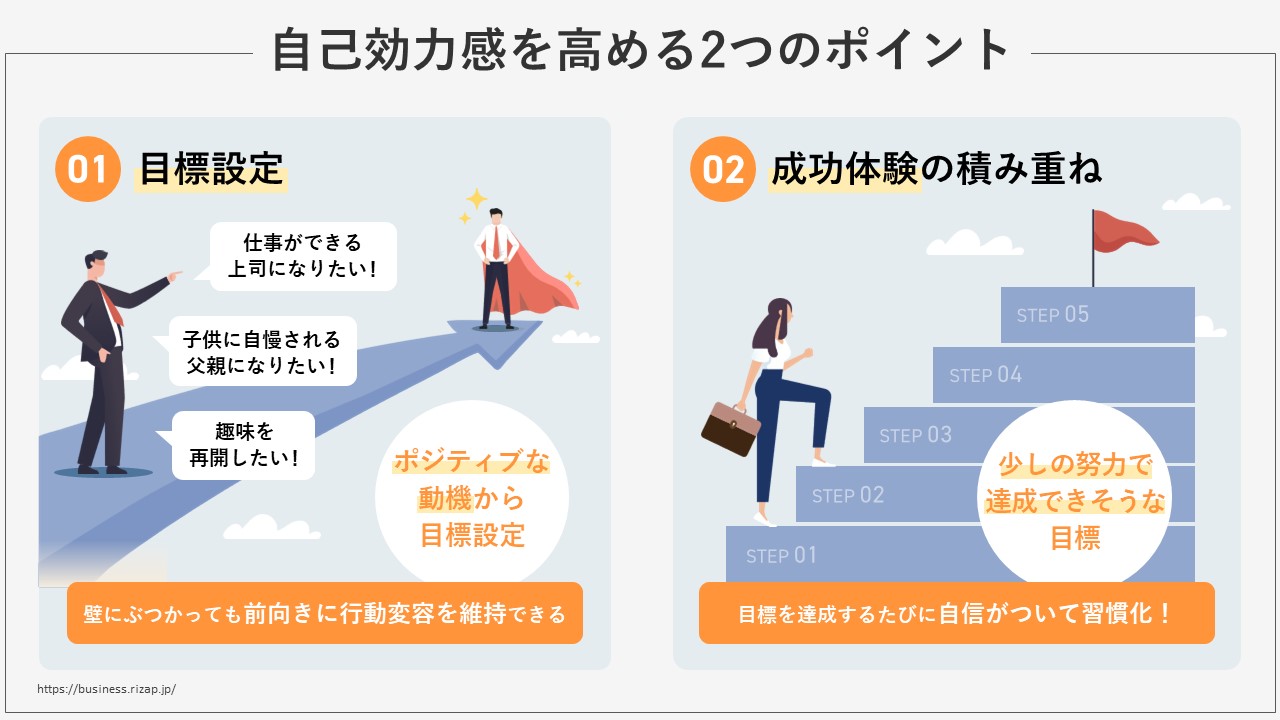

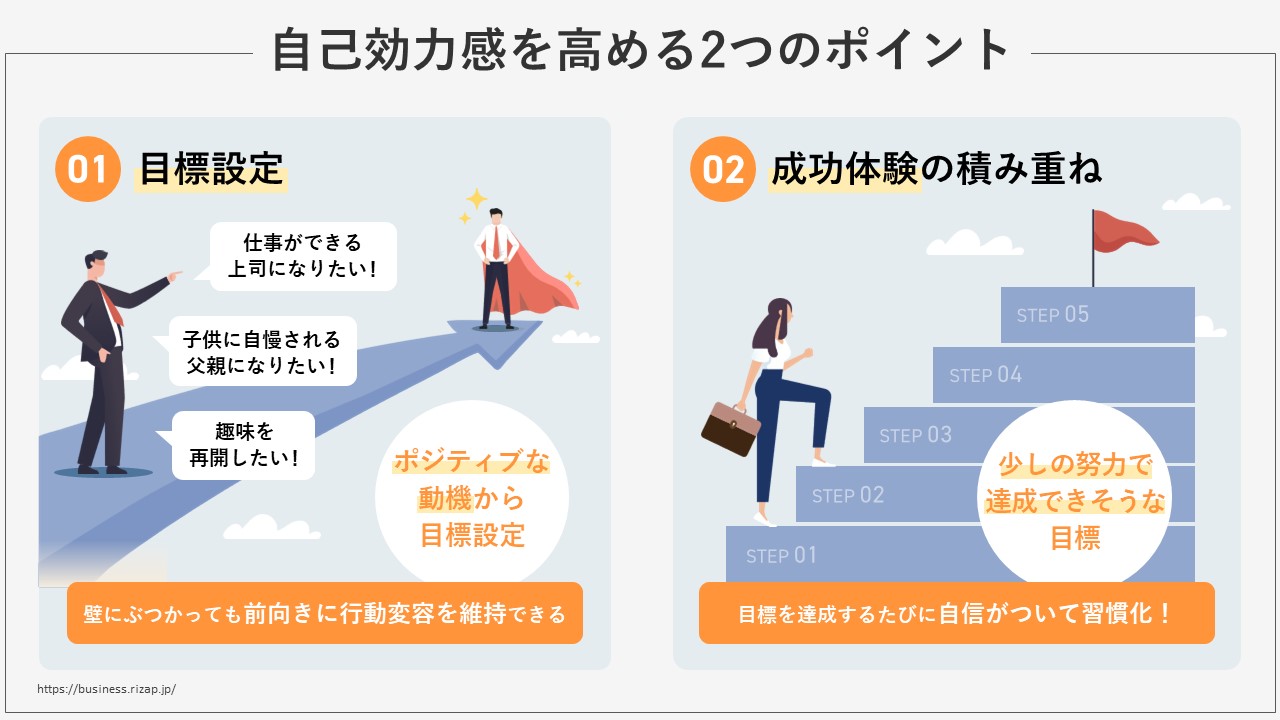

自己効力感を高めるアプローチを活用する

『自己効力感を高める(自分が「できる」と感じられる・自信をつける)』ことは、ヘルスリテラシー向上に有効です。

ヘルスリテラシーが低い方は、健康への取り組みに対してネガティブに捉えられています。わかってはいるけど取り組む時間がないという場合や、取り組んでいる時間がないのに健康に対して強要されることで余計に行動に健康施策に対して拒否感が高まるケースも多いでしょう。

RIZAPではその場合、自己効力感を高めることを非常に大切にしています。

そのために大切にしていることの1つが「目標設定」です。

ご自身がこうなりたいと思える、輝いている姿を想像してもらい「仕事がデキる上司になりたい」「子供に自慢される父親になりたい」「数年前はできていたあの趣味を再開したい」など、ポジティブな動機から目標設定を行いその目標に沿ってできることを進めていきます。

自分に合った自分オリジナルのなりたい姿を想像することで、行動変容を前向きに捉えることができ、ポジティブに参加できるようになります。また、実行した際に、想定外の問題に直面したり、思い通りにいかないという壁にぶつかったりしても、前向きに考えて行動変容を維持できます。

企業で実施する健康増進に関しても同様であり、ただ単に従業員に対して「健康になりましょう」と伝えるよりも従業員のなりたい姿にあわせて勧奨するのが良いかもしれません。

そして自己肯定感を高める2つ目のポイントは、小さな成功体験を積み重ねることがポイントです。

最終的な目標に向かうプロセスで、少し努力すれば達成できそうな小さな目標を段階的に立てて、それをひとつずつクリアしていきます。

そうすると、目標を達成するたびに成功体験を積み重ねることで自信がつき、習慣化するモチベーションにつながります。

定量化して評価する

ヘルスリテラシー向上のための研修機会において、従業員(参加者)が、自分事として理解することが重要です。

人事や健康管理の担当者は、参加者がいかに自分事としてとらえ、行動変容を促すことができるかを一つのKPIとしてとらえるのが良いでしょう。

リテラシーは見える化しにくい項目です。だからこそ、各社それぞれでポリシーをもち、さまざまな指標をもとに算出することが重要です。例えば、健康セミナー参加者を分母とし、健康診断の受診率は何%か?あるいは残業時間の推移など長期的に定量評価していくことが重要です。

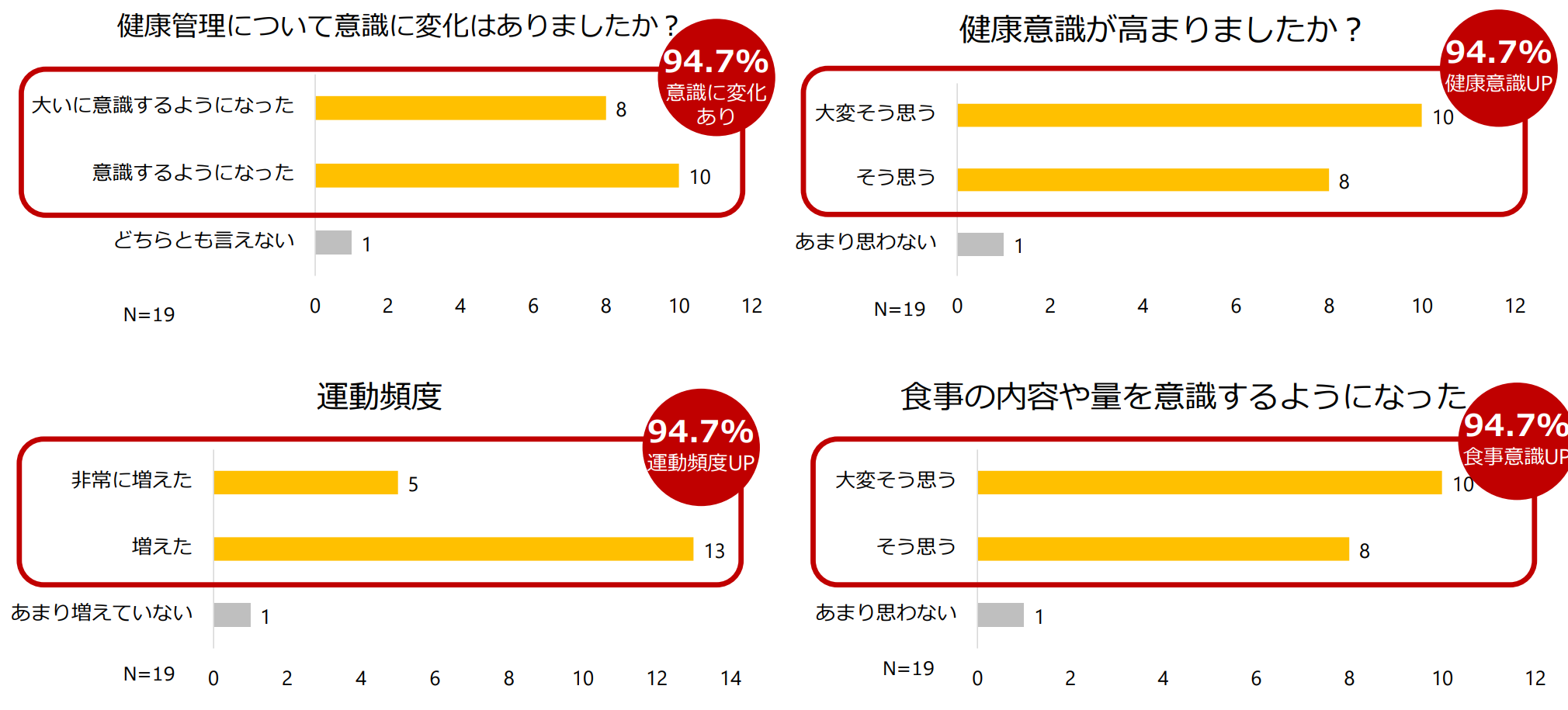

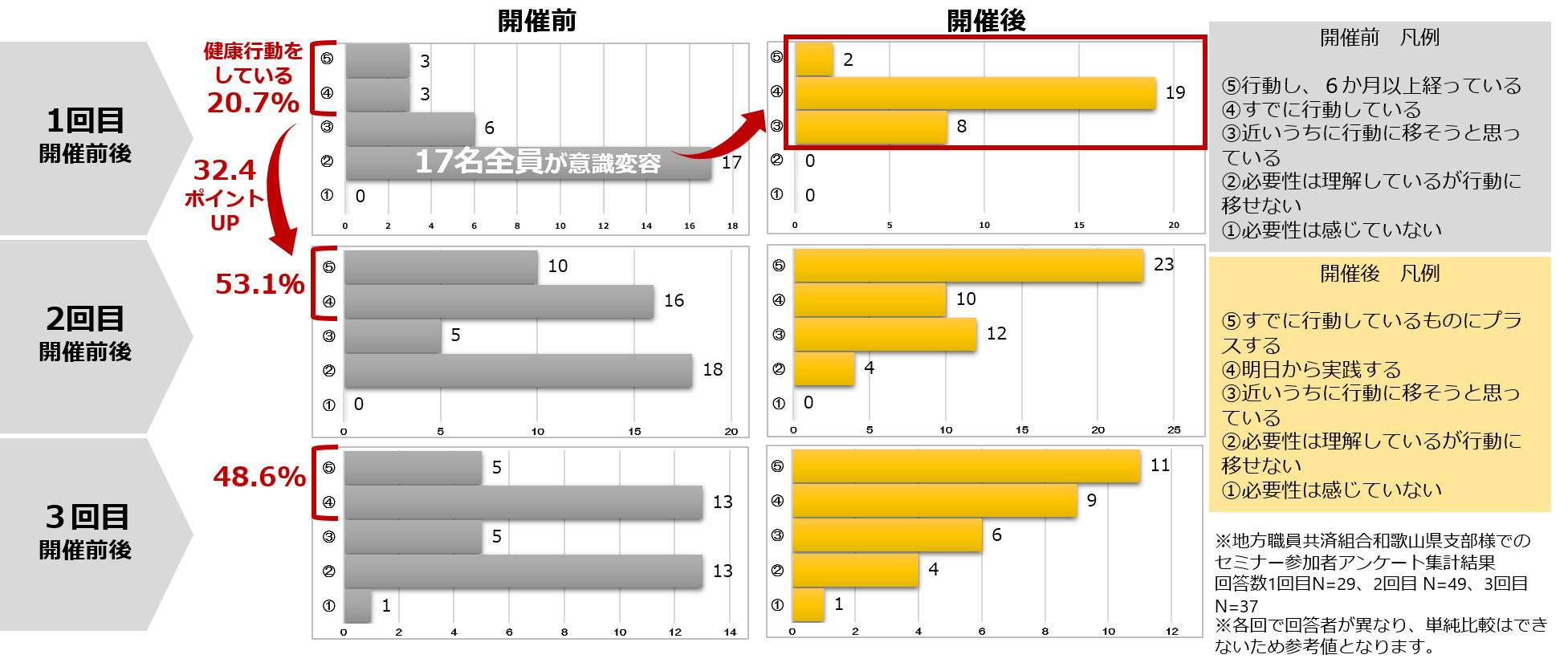

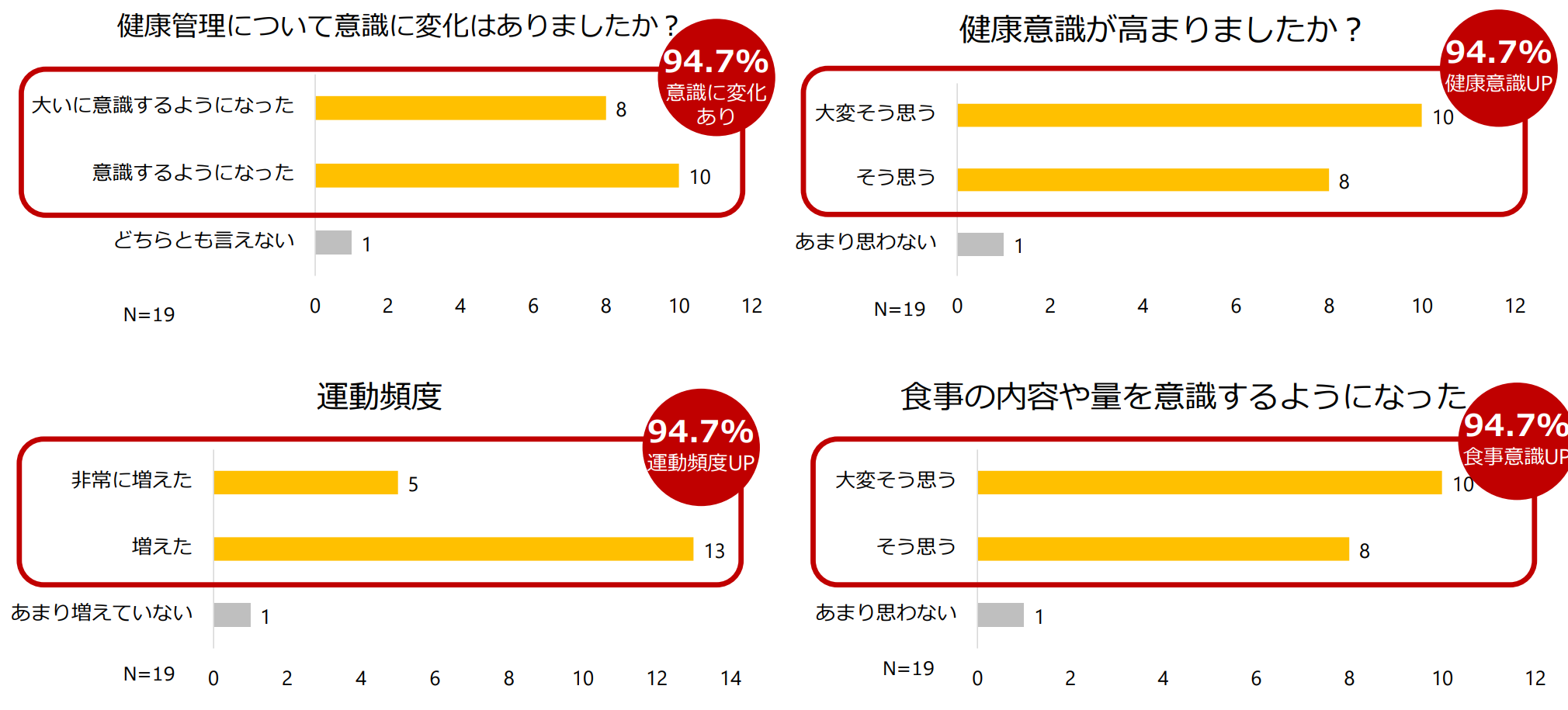

RIZAPウェルネスプログラムの場合は参加者にアンケートを実施し、意識変容の度合いを数値(%)で定量評価しています。この結果をヘルスリテラシーと同じ意味合いで使うことがあります。

それは、「セミナーを受けて、健康に対する意識はどのように変わりましたか?」という問いに対して、

- 必要性は感じない

- 必要性は理解したが、行動にうつせない

- 近いうちに行動にうつしたいと思っている

- 明日から実践する

- すでに実施しているものにプラスする

以上の選択肢の中から選んでもらうというものです。

「明日から実践する」あるいは「今実践している事にプラスする」など、行動変容を表す選択肢を定量評価することは、ヘルスリテラシー向上の表れであるとRIZAPでは捉えています。

なぜなら、積極的に健康情報を得るモチベーションが各人に根付くことで、健康を意識した行動につなげられることが多いためです。

何をヘルスリテラシーと位置付けるか、各社のポリシーが顕在化する領域かもしれません。

このような開催アンケートはRIZAPウェルネスプログラムのオプションではなく標準サービスとしてご用意しています。セミナーラインナップや価格、他社の事例など、気になる点がありましたらご相談ください。

経営層によるリーダーシップで推進する

取り組みのカギとなるのが、経営層や管理職などのリーダーです。そして、その家族までも巻き込んでいくことが重要です。

ヘルスリテラシーが低い従業員は健康無関心層の可能性が高いです。なかなか本人にアプローチするだけでは行動変容につながりません。

健康に無関心だとしても、周囲の環境を変えることで、「みんながやってるから自分もやらないと」と思い行動する人も増えてくると想定されます。

特に日本人には同調効果が強く働く傾向があるため、部署単位で参加したり、家族と協力して推進できる仕組みを用いることで、取り組みの効果がより見込めると考えられます。

経営層がヘルスリテラシーのカギを握る理由

経営層やリーダーは会社や部署を率いる立場であるため、発言の影響力が大きい点が挙げられます。

例えば健康診断。

健康管理の担当者にとって、健康診断の受診率は至上命題です。従業員全員に受けてもらうのが理想です。

リーダーから情報を伝達することで重要度が増します。その結果、従業員は業務を調整して受診するという行動に出やすくなります。

それだけではありません。

なにか疾病の予兆がある従業員がいた場合、SOSを上げやすい環境でなければ早期に医療機関にかかることもできません。そのためにも、経営層やリーダーのヘルスリテラシーが重要になってきます。

家族を巻き込むことも有効

従業員の家族が扶養家族である場合、医療費適正化の観点からも、従業員の家族が健康を維持することが重要です。

また、家族は生活を共にするメンバーであるため、生活習慣(食べるもの、生活の癖、寝る時間、運動習慣等)が似ていることが多いです。

そのため、従業員だけでなく家族も一緒にリテラシーを高めることで、全体の底上げに繋がりやすいということです。

ヘルスリテラシーが向上した事例

RIZAPのウェルネスプログラムを導入していただいた結果として次のような結果が得られました。

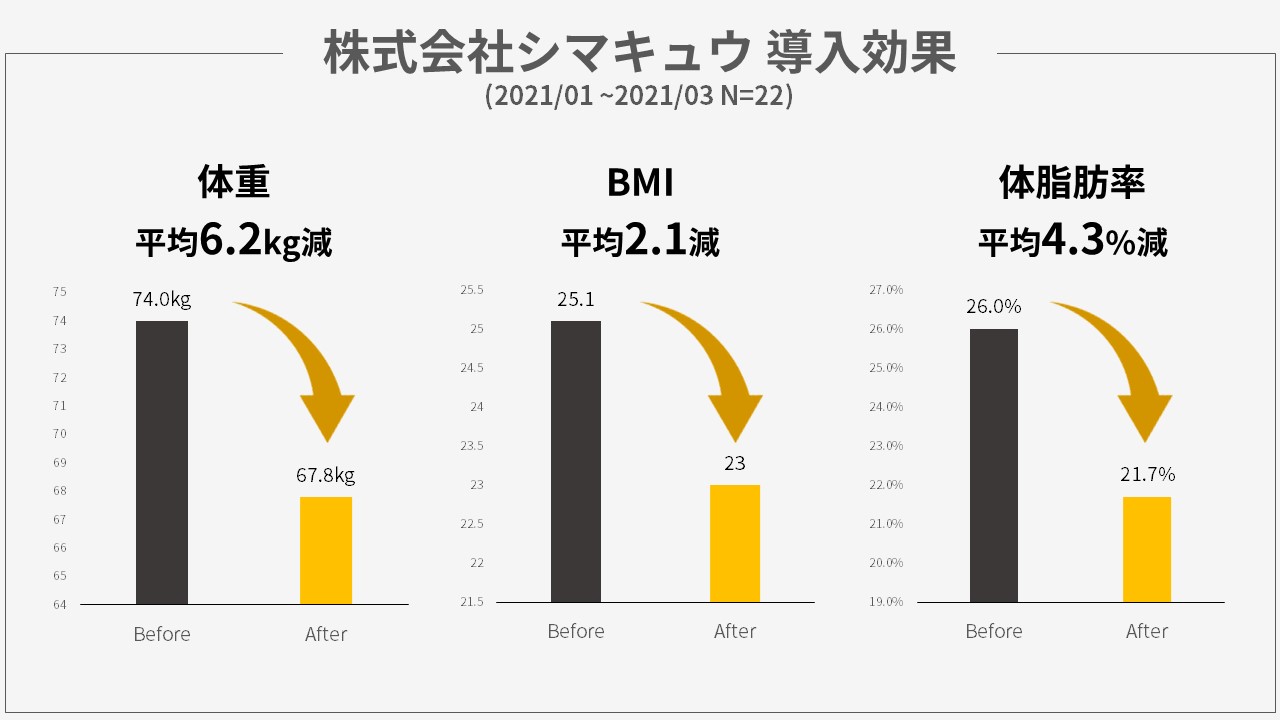

株式会社シマキュウ: 3か月間のプログラムで意識も身体も大きく変化した事例

株式会社シマキュウでは、社長が率先して健康経営を推進し、RIZAPウェルネスプログラムを3ヶ月間実施した結果、下記のような結果が現れました。

- 健康管理についての意識に変化あり:94.7%

- 健康意識が向上した:94.7%

- 食事の内容や量を意識するようになった:94.7%

株式会社シマキュウでは、まさに上記の記事で解説している「従業員のリテラシー向上のために重要なポイント」のすべてを実践している例となっています。

約8割の従業員が健康数値に何らかの問題がある有所見者であり、メタボ、高血圧症、糖尿病などの生活習慣病を抱える従業員が多い状況の中、社長が従業員一人ひとりと面談をされました。「健康を気遣った生活に変えて欲しい。大病せずいきいきと働いて欲しい」と想いを伝え、最終的には健康施策への参加率は100%になりました。

導入したRIZAPウェルネスプログラム「結果にコミット®コース」では3ヶ月の間、従業員同士でコミュニケーションをとりながら、RIZAPトレーナーが一人ひとりに合った生活習慣の定着をサポートしました。

株式会社シマキュウの詳しい事例はこちら

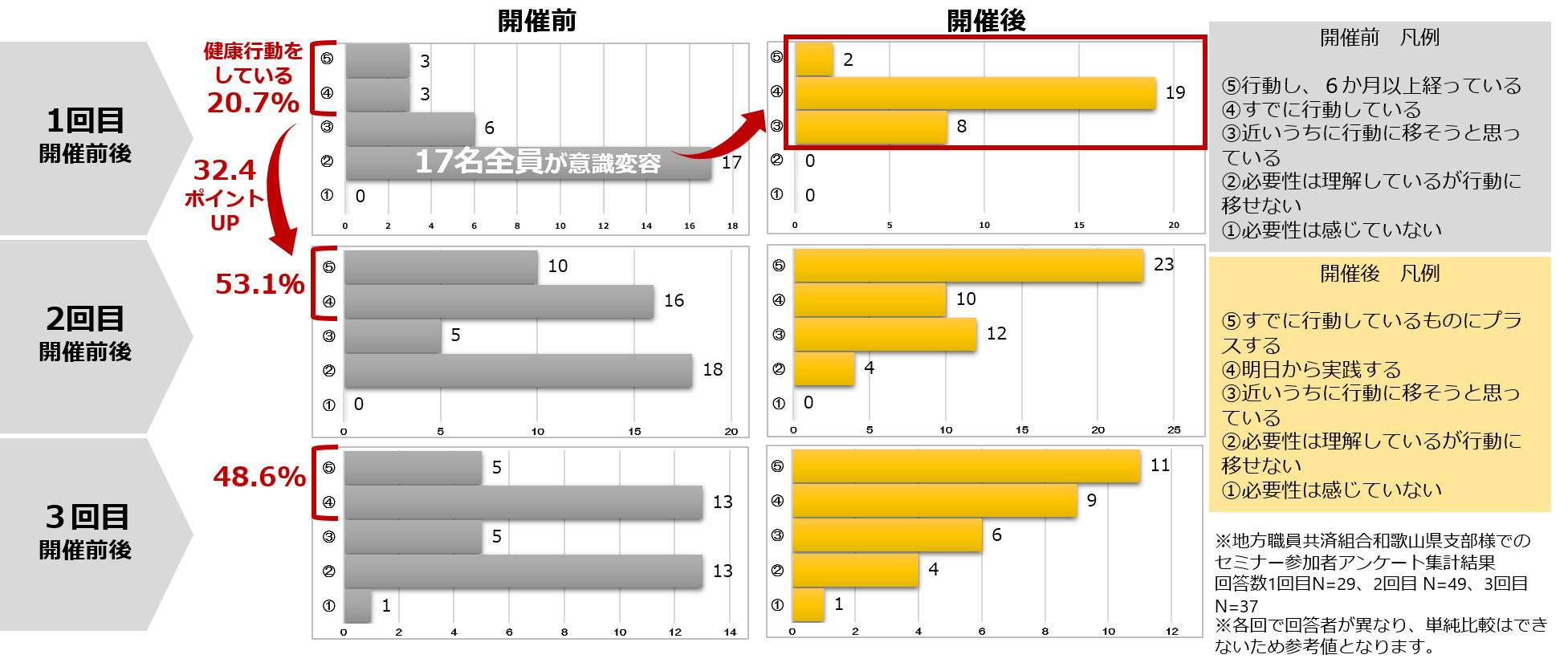

地方職員共済組合和歌山県支部: ヘルスリテラシー向上事例

2020年度、地方職員共済組合和歌山県支部様でRIZAPのセミナーを3回にわたり実施いただいた結果、参加者のヘルスリテラシー向上と行動変容につながりました。

- 1回目のセミナーで「健康に対して、「必要性は理解しているが行動に移せていない」という回答者が17名いたが、開催後には17名全員の意識変容が見られた

- 1回目のセミナーから2か月後、「すでに健康行動をしている」人の割合が20.7%から53.1%に増加した

このことから

・短期的ではなく長期的に捉えて研修機会を設ける

・様々なテーマでアプローチする

などの要素がうまく奏功し、参加者の意識変容から行動変容にシフトさせ、更に習慣化にも繋がったということが数値で表れています。

地方職員共済組合和歌山県支部の詳しい事例はこちら

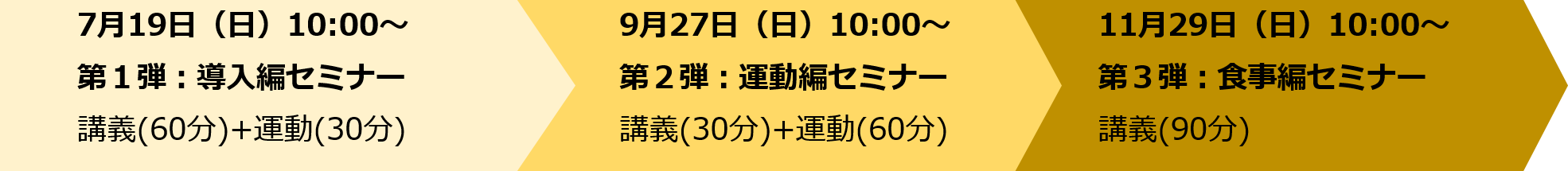

どのようなセミナーだったかという詳細は以下の通りです。

「若年層の肥満率増加」「集客力を強めたい」「40歳以上の生活習慣病の増加」「対面開催が難しい状況」「家族の健康意識も向上させたい」という課題をお持ちの中、3回に分けてRIZAPのセミナーを開催したところ、延べ535名にご参加いただきました。

オンラインセミナーにすることで参加ハードルを下げるだけでなく家族参加も可能となり、知名度のあるRIZAPがコラボレーションすることで集客力アップをサポートしました。

また、個人個人が好きなテーマを選んで参加できるよう、導入編、運動編、食事編の3回で知識の習得が幅広く行える構成にしたり、単発参加も可能とし、各回でより深い知識が得られることで継続参加を促進することができました。

貴社オリジナルプランで健康経営を実現 RIZAPウェルネスプログラム

企業の発展に、従業員の健康は欠かせません。多くの企業で労働力不足への対策や生産性向上が求められる中、健康経営への期待感が高まっています。

従業員の健康を推進するために、法人向けウェルネスプログラムサービスのすべてがわかる資料「RIZAPウェルネスプログラム」をお届けします。

RIZAP法人向けプログラムは、導入者数1,800社突破・283,000人以上の方が体験(2023年6月末時点)。オンライン・対面でのセミナーだけでなく配信プログラム等充実したサービスを提供しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)