従業員の健康増進、なぜ必要?

現在、従業員の健康増進を通して企業の業績を向上させる健康経営の考え方が注目されています。

健康増進を企業で進める必要性とメリットを改めて確認しましょう。

従業員の健康を守るために企業が求められる「安全配慮義務」

企業には従業員が安全かつ健康に労働ができるようにする必要があり、それを安全配慮義務といいます。

使用者は、労働契約に伴い、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする

引用:労働契約法第5条

安全配慮義務を怠り、労働災害やトラブルが発生してしまった場合、企業は当該労働者に対して損害賠償責任を負うことになります。

安全配慮義務の対策として、従業員の作業環境を整えたり、従業員の健康管理を行うこと必要になります。

安全配慮義務に違反した場合、労働契約法の条文には罰則は掲載されていませんが、債務不履行や不法行為、使用者責任などの民法上の罰則が課される可能性もあります。

適正労働条件措置義務

適正労働条件措置義務は、従業員が過重労働によって心身の健康を損なわないように、労働条件を適正に整備する義務です。

例えば、労働時間・休憩時間・休憩場所・人員配置などの条件が該当します。

健康管理義務

健康管理義務は、従業員の心身における健康状態を企業が把握・管理する義務です。

労働安全衛生法では、雇用時や1年ごとの健康診断を企業に義務づけています。また、健康診断の結果で従業員に何らかの健康問題が発見された場合、企業はその従業員に適切な措置を講じることが求められています。

適正労働義務

適正労働義務は、従業員の健康状態や持病、病歴などに配慮した上で業務を割り振る義務です。

従業員の健康を無視して仕事をさせることは安全配慮義務違反に該当します。心身の不調や持病などを考慮した上で業務を配分する必要があるほか、不測の事態に備えてバックアップ体制を整備することも求められます。

看護・治療義務

看護・治療義務は、従業員が業務によって心身の健康を損なった場合、企業が責任を持って看護や治療を行う義務です。

健康被害と業務の因果関係が明らかな場合はもちろん、その可能性が想定されるだけの場合にも求められます。

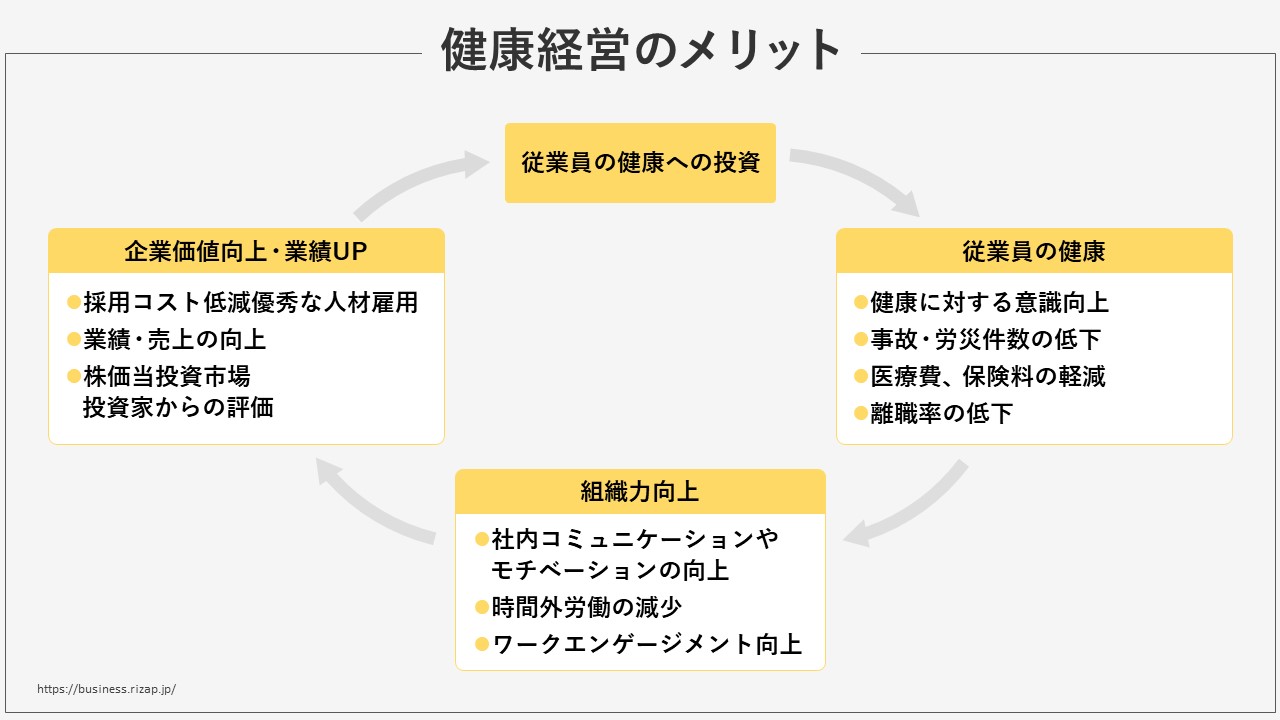

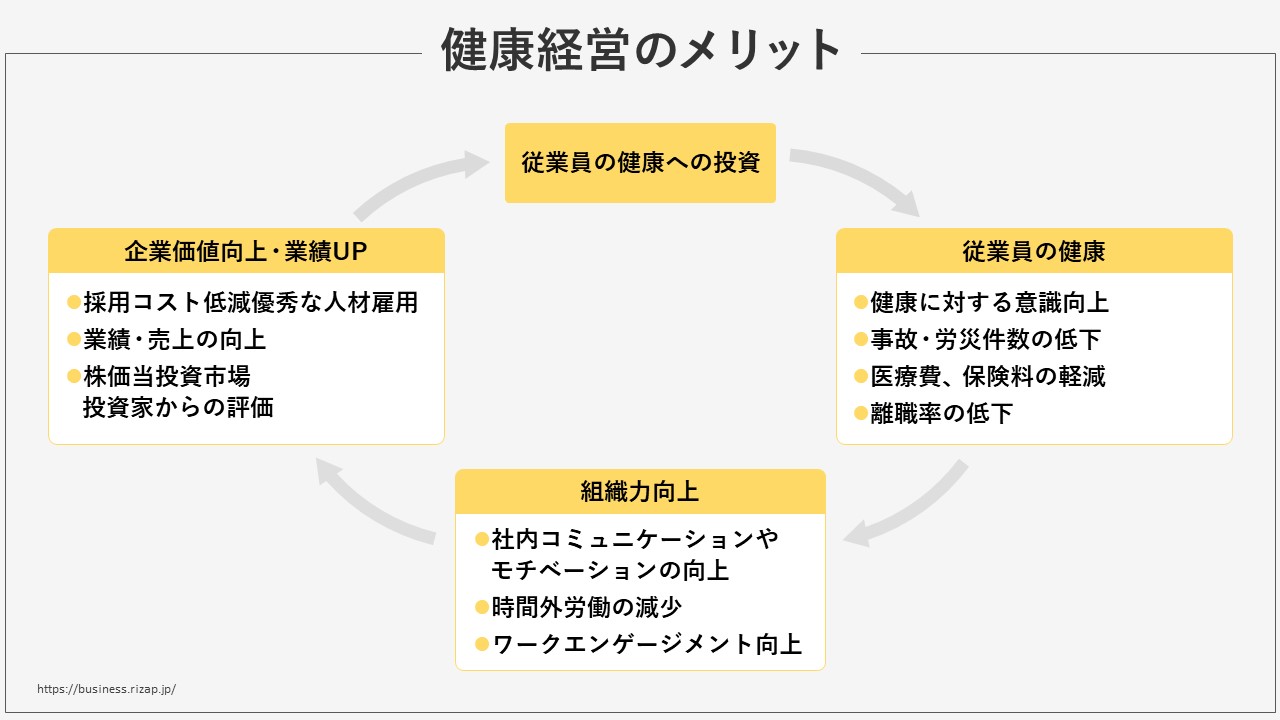

健康増進が企業の経営にも大きな成果をもたらす「健康経営」

従業員の健康増進を行うことは企業の経営にも影響をもたらします。従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法として、「健康経営」が注目されています。

健康施策にかかる支出をコストと考えるのではなく、『投資』としてとらえることが重要になります。

企業が用いる経営手法ですので、従業員の健康を促進することは手段であり、目的は組織の活性化・生産性の向上であり、最終的には業績向上、企業価値の向上を目指します。

生産年齢人口の減少や従業員の高齢化、人手不足などの社会的課題を背景に、2013年から国の成長戦略として本格的にスタートしました。

健康経営では、以下のような取り組みを通して従業員の健康増進を図ります。

- 健康課題の把握と必要な対策の検討

・定期健康診断受診率100%を目指す

・ストレスチェックの実施

- 実践に向けた土台作りとワークエンゲージメント

・ヘルスリテラシー向上のための教育機会の設定

・職場の活性化

・保健指導・特定健診・特定保健指導

- 従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策

・食生活の改善

・運動機会の増進

・女性の健康保持・増進

・感染症予防対策

・長時間労働者への対応

・メンタルヘルス不調者への対応

・喫煙対策

こうした活動を行うことで、従業員の健康増進による労働生産性の向上だけでなく、企業イメージの向上や金利優遇といった様々なメリットを享受できます。

関連記事:【徹底解説】健康経営とは?目的や効果~具体的な取り組み方

「従業員の健康取り組みガイド」をご覧いただけます

近年、日本では企業戦略として従業員の健康について積極的に取り組みを行う企業が増えています。健康施策をどのように施策を組み立てるのか、どのような施策があるのか等お悩みの方も多いのではないでしょうか?

そこで、健康施策に取り組むご担当者様に向けた実践に関する手引書「従業員の健康取り組みガイド」をお届けします。

人気が高くかつ健康経営優良法人の認定取得を意識し、「ヘルスリテラシー」「運動」「食事」3つのテーマに絞って実践的な施策をご紹介しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

従業員の健康管理のメリット

従業員の健康に取り組む企業が増えているのは、企業を支える従業員が活力を持って健康的かつ長期的に働き続けることを可能にするための施策として「従業員の健康に投資」する必要があるからです。

この投資によって企業が得られるメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。

【メリット①】アブセンティーイズム・プレゼンティーイズムの解消

健康経営に取り組むメリットとしては、「アブセンティーイズム」と「プレゼンティーズム」の解消がまず挙げられます。

アブセンティーイズムは、健康上の問題によって働けなくなり欠勤に至ることを意味します。プレゼンティーイズムは、健康上の問題を抱えたまま就業することによって生産性に悪影響が出ることを意味します。

関連記事:【まとめ】プレゼンティーイズムとは?測定と改善対策の具体例

以下に挙げる多くのメリットは、この2つの問題の解消から派生して生じるメリットといえるでしょう。

【メリット②】離職率の改善

健康経営に取り組むことで、健康上の理由による欠勤や離職を減少させる効果が見込めます。人員の頻繁な離脱は他の従業員の業務負担を増やし、さらなる離職を招くかもしれません。

離職率の高さから、世間に「ブラック企業」とみなされれば、次の人員を確保するのにも苦労することになるでしょう。健康経営の実施は、こうした悪循環の原因を根本から断ち切ることに寄与します。

関連記事:定着率を上げる方法とは|計算式と効果的な取り組み

【メリット③】労働生産性の向上

健康経営によって、従業員が心身ともに良好な健康状態で業務に当たれるようになれば、労働生産性の向上も期待できます。

心身に不調を抱えたままでは、従業員が能力をフルに発揮することは難しくなるでしょう。健康経営に取り組むことは、従業員が万全の状態で仕事に集中できるコンディションを整えることでもあるのです。

関連記事:生産性とは?向上につながる取り組み事例、課題

【メリット④】従業員の活力向上

健康経営によって、従業員がより前向きな気持ちで生き生きと働くことも期待できます。従業員の健康に配慮した施策を実施することで、従業員は会社へのエンゲージメントを高めることになるでしょう。

また、健康経営によって従業員が心身ともに余裕を持って働けるようになれば、職場の雰囲気が改善することも期待できます。

関連記事:エンゲージメントを高める方法|具体策と企業事例

【メリット⑤】社会評価と企業イメージ向上

健康経営の実施をPRすることで、自社の社会的評価や企業イメージを高めることも可能です。例えば経済産業省は「健康経営優良法人」の認定制度を設置したり、東京証券取引所と連携して「健康経営銘柄」を認定したりして、健康経営を推進しています。

こうした認定を公的に受けることができれば、社会から「ホワイト企業」として認知されやすくなるでしょう。良い企業イメージは業績の向上や優秀人材の確保にもつながります。

関連記事:企業イメージ向上のための3つの方法、取り組み例

【メリット⑥】医療費の削減

健康経営によって健康状態が改善されることによって、従業員が診療を受ける機会は減っていきます。これにより、企業が負担している従業員の社会保険料をコストダウンすることが可能です。

【メリット⑦】リスクマネジメント

健康経営に取り組むことは、リスクマネジメントの面でも重要です。例えば従業員が心身の不調を抱えたまま仕事をしている場合、集中力などの不足によって重大なミスや事故が生じる可能性は増大します。

また、SNSによって誰もが情報発信できる現代では、不適切な労働条件や職場環境はすぐに拡散され、企業イメージに大きなダメージを受けることも考慮に入れなければなりません。

【メリット⑧】労働災害の予防

リスクマネジメントと関連して重要なのが、労働災害の予防です。業務上の重大な事故や過度な業務負担による過労死などの労働災害は、損害賠償などの訴訟に発展する恐れがあり、経済面においても社会評価の面でも企業に大きな損害をもたらします。

健康経営の実施によって職場に潜む健康や安全上のリスクを早期発見・早期対応することで、こうした労働災害を予防できるのです。

健康増進のための施策はどんなものがある?

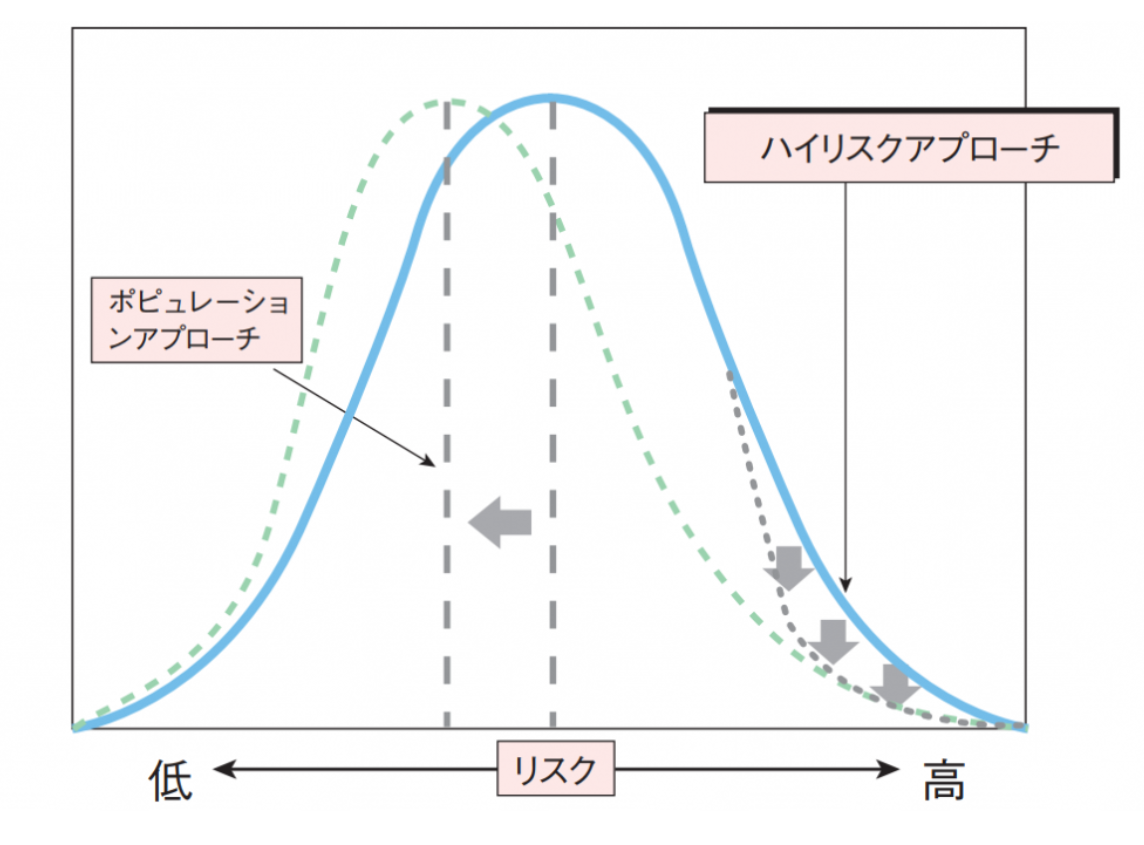

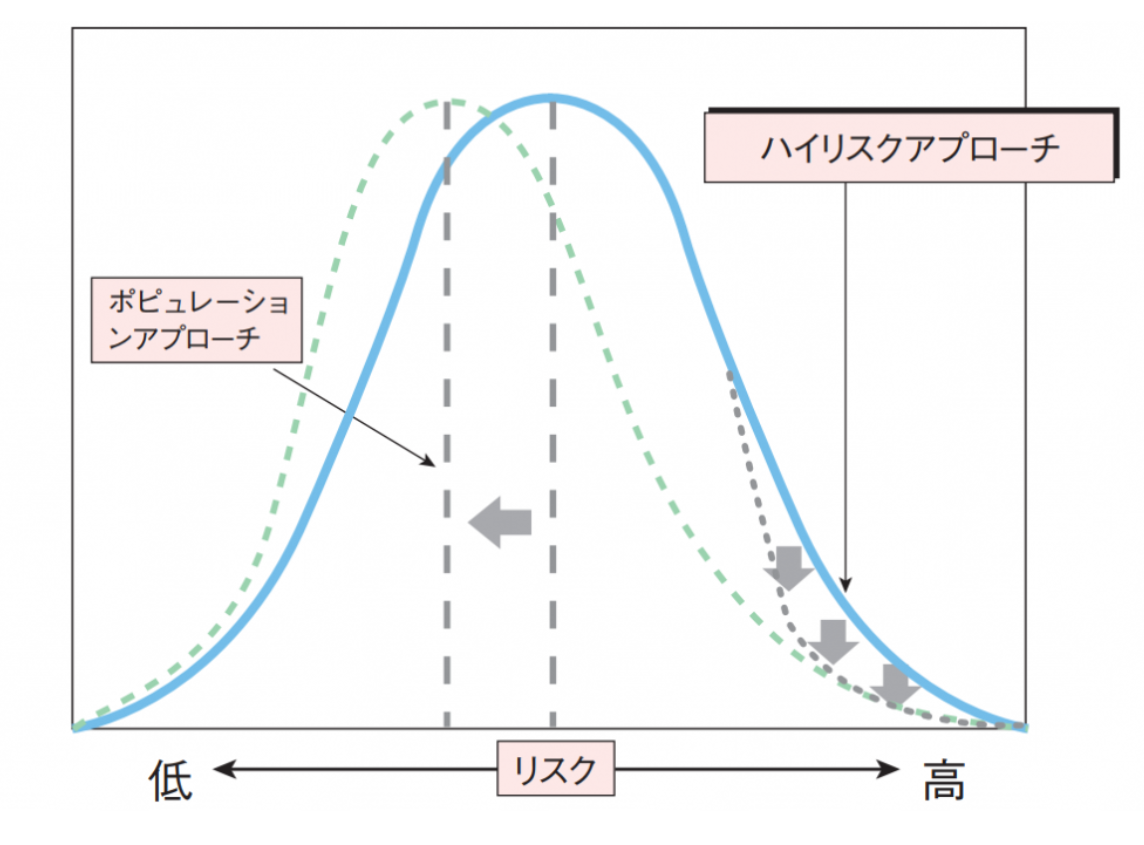

大人数の集団に対して健康増進を行う際、ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチという2つの方法があります。

ハイリスクアプローチ:健康リスクが高い人を対象とした取り組み方法

ポピュレーションアプローチ:それぞれ個人のリスクとは関係なく、集団全体に対して潜在的な健康リスクに対して行う取り組み方法

下記のような分布図で考えてみると、ポピュレーションアプローチは分布全体を低リスクに少しずつシフトさせるような働きかけで、ハイリスクアプローチは、ハイリスクの人の人数を減らすような働きかけとなります。

※引用 社団法人日本看護協会『やってみよう‼ポピュレーションアプローチ』

ポピュレーションアプローチとは、集団全体を対象として働きかけを行い、全体としてリスクを下げる取り組み方法を指しており、一次予防の役割になります。そのため、予防活動や公衆衛生活動など低リスク・潜在的な健康課題に対しての取り組みが多くなります。

メリットとしては集団全体に効果が及ぶことや、対象者の家族や取引先の顧客を巻き込んでコミュニケーションを活性化しながら健康増進できる点になります。

実際に従業員が健康増進に対して消極的な場合でも、ポピュレーションアプローチを通し、健康的な選択をすることでどんな利点があるのか、自分だけでなく周囲にも影響を与えることを理解することにも大きな意義があります。

一方ハイリスクアプローチとは、一般的に健康リスクの高い人を対象とした取り組み方法を指しており、個別もしくは集団での生活指導や治療といった二次予防の役割になります。

ハイリスクアプローチは対象を絞ることにより、効果が出やすいことが利点となりますが、同時にその成果を維持できるかが課題となっています。

集団全体への波及効果が小さくなることが欠点ではあるものの、効果的に健康リスクを予防・抑制することが可能なため、欠かせないアプローチになります。

ポピュレーションアプローチとハイリスクアプローチをうまく組み合わせ、相乗的に効果を最大化することが重要になります。

ポピュレーションアプローチとして、多くの企業では『健康セミナー』を導入しています。セミナー形式で実施することで、多くの従業員に対して平等にアプローチすることや、キッカケ作りになることが健康セミナーのメリットになります。

さらに、健康リテラシーの向上や、コミュニケーション活性化などの副次的効果も期待できるため、まず取り組みたい健康増進の施策になります。

関連記事:

健康セミナーの開催ポイント

従業員の健康増進に

RIZAPウェルネスプログラム

RIZAPウェルネスプログラムのサービス概要資料です。会社で健康セミナーを実施したい、従業員に健康になってほしい、効果のある施策を実施したいというご担当者様はぜひご覧ください。

資料ダウンロードはこちら

ではここからは、実際に健康増進の施策例をテーマごとに解説していきます。

運動機会の増進

身体活動・運動の促進は生活習慣の改善だけでなく、プレゼンティーイズムの改善にもつながります。

プレゼンティーイズム(presenteeism)とは、WHO(世界保健機関)によって提唱された、健康問題に起因するパフォーマンスの損失を表す指標です。

欠勤には至っていないものの「健康問題が理由で生産性が低下している状態」を指します。言い換えると、心身の不調によって、パフォーマンスが思うように出せない状況のことです。

プレゼンティーイズムによる年間労働生産性の損失の研究結果によると、損失割合が高い疾患に『偏頭痛・頭痛』『糖尿病』『がん』『高血圧』『心疾患』など運動不足が起因する疾患が多数みられました。

加えて、RIZAPのウェルネスプログラムの研究結果からも運動プログラムのメンタルヘルスに対する有効性が示唆されています。

※プログラムの前後で参加者のBMIが最適化されたことに加えて、効果があった項目

- 自己効力感:自分の可能性を認知する

- 主観的健康感:自らの健康状態を評価する

- 処理可能感:ストレスに遭遇した際に”なんとかなる”と前向きに対処できる

- 把握可能感:現在の自分の状況を理解し冷静に捉える

こういったことから、運動不足の解消は単に生活習慣改善のためだけに必要なのではなく、従業員のメンタルヘルス対策や生産性向上にあたっても重要度が高いことが分かります。

運動機会の促進にあたり、研修会内での運動イベントの実施など単発の施策に加えて、運動習慣の定着に向けた継続的な施策も同時に行うことが重要となります。

※主な運動機会増進の取り組み例

- ウォーキングイベントへの参加

- 運動会などのスポーツイベントの実施

- ラジオ体操の実施

- 運動サークルの運営

- 徒歩や自転車での通勤環境の整備

- 運動促進のためのセミナー開催

食生活の改善

適切な量とバランスの良い食事は運動習慣と並んで生活習慣病予防の基本となります。

職場において、従業員が自ら正しい食事を選べるように、継続的な情報提供や実践活動、サポートが必要になります。

※主な食生活の改善施策例

- 社食などで健康づくり支援メニューを提供

- 社食等での栄養素・カロリー等の表示

- 健康に配慮した食事・飲料の提供や補助

- 外部事業者等の栄養指導・相談窓口の設置

- 食生活改善アプリ提供等のサポートの実施

- 食生活改善セミナーの実施

メンタルヘルス不調者への対応

厚生労働省の実施している労働安全衛生調査によると、仕事で強いストレスを感じている従業員の割合は約6割となっています。具体的な内容としては「仕事の質・量」「仕事の失敗・責任の発生等」「対人関係」の割合が比較的高くなっています。

メンタルヘルス不調というと、うつや、パニック障害、適応障害、依存症など、日常生活が困難になるような重度な精神疾患をイメージしがちです。

しかし、厚生労働省の定義 によると、特別な精神疾患だけを指すものではないことが分かります。

メンタルヘルス不調は脳の機能低下をもたらし、集中力や判断力を鈍らせます。その状況が深刻化すると生産性の低下につながります。

また、一緒に働いている身近な仲間が2人、3人とメンタル不調によって業務効率が下がったり、体調不良になっていくと、不穏な空気感がひろがります。そして不調ではない従業員に対しても、不安感をもたらしたり、モチベーション低下を招くことがあります。

特にリモートワークでは、従業員同士のコミュニケーション頻度が減少し、不調に気づくことが難しくなっています。

※主なメンタルヘルス不調者への対策

- 職場環境の改善

- 早期発見のための体制整備(相談窓口の設置など)

- ストレス緩和ケア、セルフケア研修の実施

- ラインケアに関する教育・研修の実施

- メンタルヘルス対策の計画

福利厚生で従業員の健康促進

企業が従業員の健康のために行っているさまざまな取り組みの中には福利厚生を用意したり、施策に取組んでいたりすることがわかります。

ここでは、代表的な取り組みについて5つ紹介します。これから従業員の健康増進に取り組んでいこうと検討されていれば、ぜひ参考にしてみてください。

※主な福利厚生対策

- 運動促進を促す仕組みを整える:スポーツイベントやジム費用負担等

- 健康状態を見える化する仕組みを導入する:人間ドック受診に対する費用補助等

- 食事改善を促す仕組みを整える:食事代補助等

- メンタルヘルス不調を防ぐ仕組みを整える:外部のカウンセリング窓口設置等

- 健康習慣を後押しする仕組みを整える:健康アプリ導入、健康ポイント設定、特別休暇等

関連記事:健康経営につながる福利厚生とは?メリットと選び方

【無料ダウンロード資料】

chocoZAPステーション

“福利厚生”にオススメ

従業員から人気の「健康」ジャンル

■ 健康習慣を身につけて欲しい

■ 福利厚生を充実したい

■ 従業員満足度・定着率を向上させたい

そんな思いをお持ちのご担当者様は、ぜひ資料をご覧ください。

(無料)資料ダウンロードはこちら

働き方・休養の見直し

長時間労働は過労死やメンタルヘルス不調につながります。企業はリスクマネジメントの視点からも、長時間労働によって従業員の健康が損なわれないように、時間外労働の削減や、有給休暇の取得促進を行う必要があります。

※主な施策例

- 一定の時間になった際のPCの強制シャットダウン

- 時間外労働の事前申請制の導入

- ノー残業デーの導入

- 有給休暇取得目標の設定、計画的付与制度の導入

- 在宅勤務制度などテレワークの導入

- フレックスタイム制、裁量労働制などの導入

受動喫煙対策

受動喫煙によってさまざまな病気のリスクが高くなることから、健康増進法にて必要な措置を講ずるよう努めるべき旨が定められております。

2018年7月の同法改正では、受動喫煙対策をさらに強化するために、喫煙が禁止された場所に灰皿等の喫煙器具・設備を設置しないことなどの対策を、学校や病院、公共施設など多数の者が利用する施設を管理する者の責務として求めています。

※改正健康増進法に基づく主なポイント

①第一種施設において、敷地内禁煙

※学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎など

②第二種施設において、原則屋内禁煙

※事務所、工場、ホテル、飲食店、鉄道など

※喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要

③喫煙可能な場所には標識の掲示を義務化

④客・従業員ともに20歳未満の人は、喫煙エリア立ち入り禁止

日本の喫煙率は16%であり、男女の内訳では、男性27%、女性7%になります。年代別に見ると男性は40歳代、女性は50歳代の喫煙率が最も高くなります。

※参照 厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」

職場では25%が受動喫煙を受けている現状です。

厚生労働省は、事業者における受動喫煙防止対策を推進するため、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を策定しています。

※主な受動喫煙対策の例

- 受動喫煙対策の教育・啓発の推奨

- 禁煙インセンティブの導入

- 喫煙所の廃止、建物内完全分煙

テレワーク時の健康増進対策

働き方改革の推進によって、テレワークが多くの企業で取り入れられています。同時に、運動不足といった健康リスクも高まっているため、健康不良に陥る前に早期に対策を行うことが必要になります。

テレワークの状況に合わせた食事・運動・メンタルヘルス・休養・たばこの対策を実施していきましょう。

関連記事:テレワーク中の従業員の健康対策

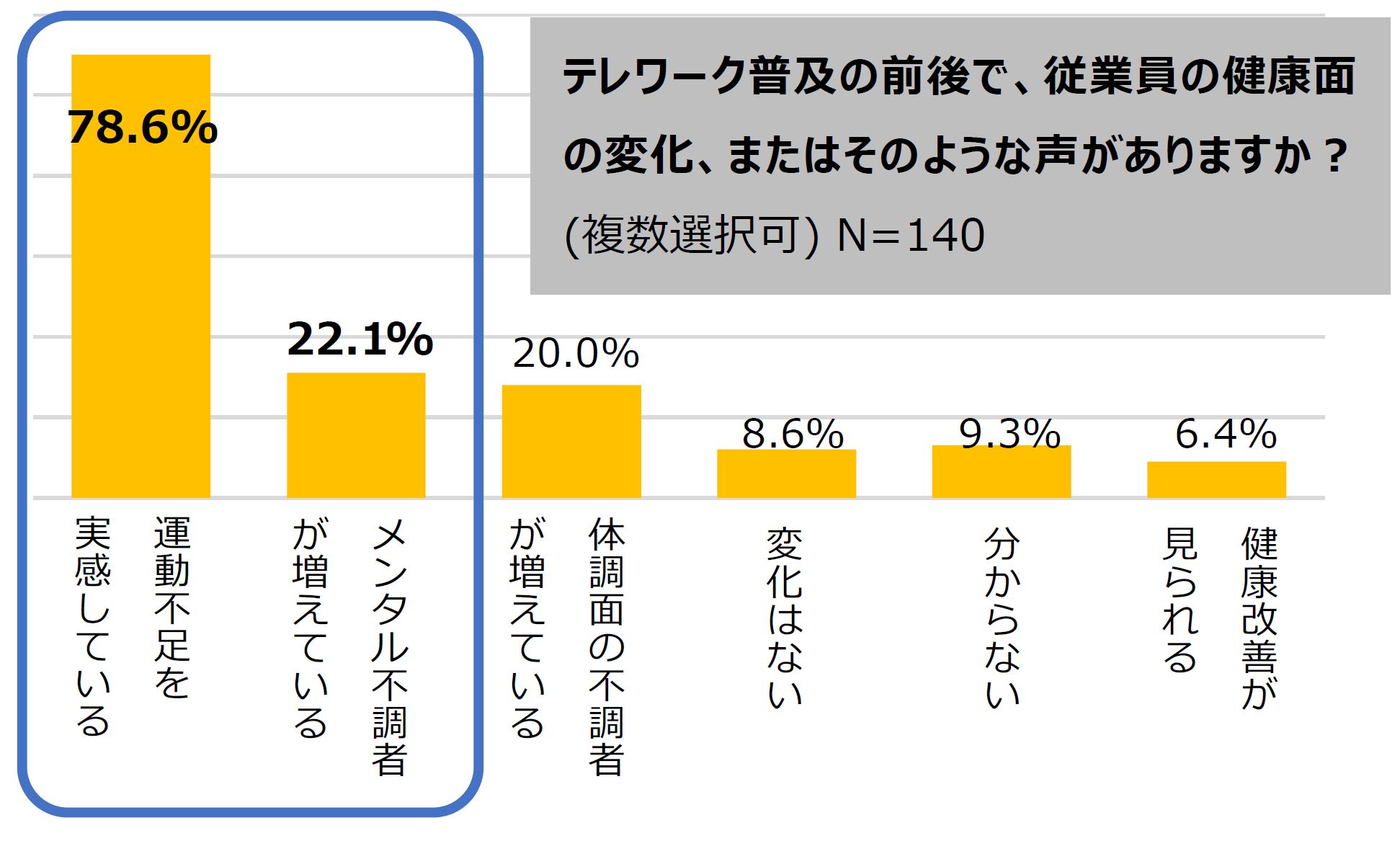

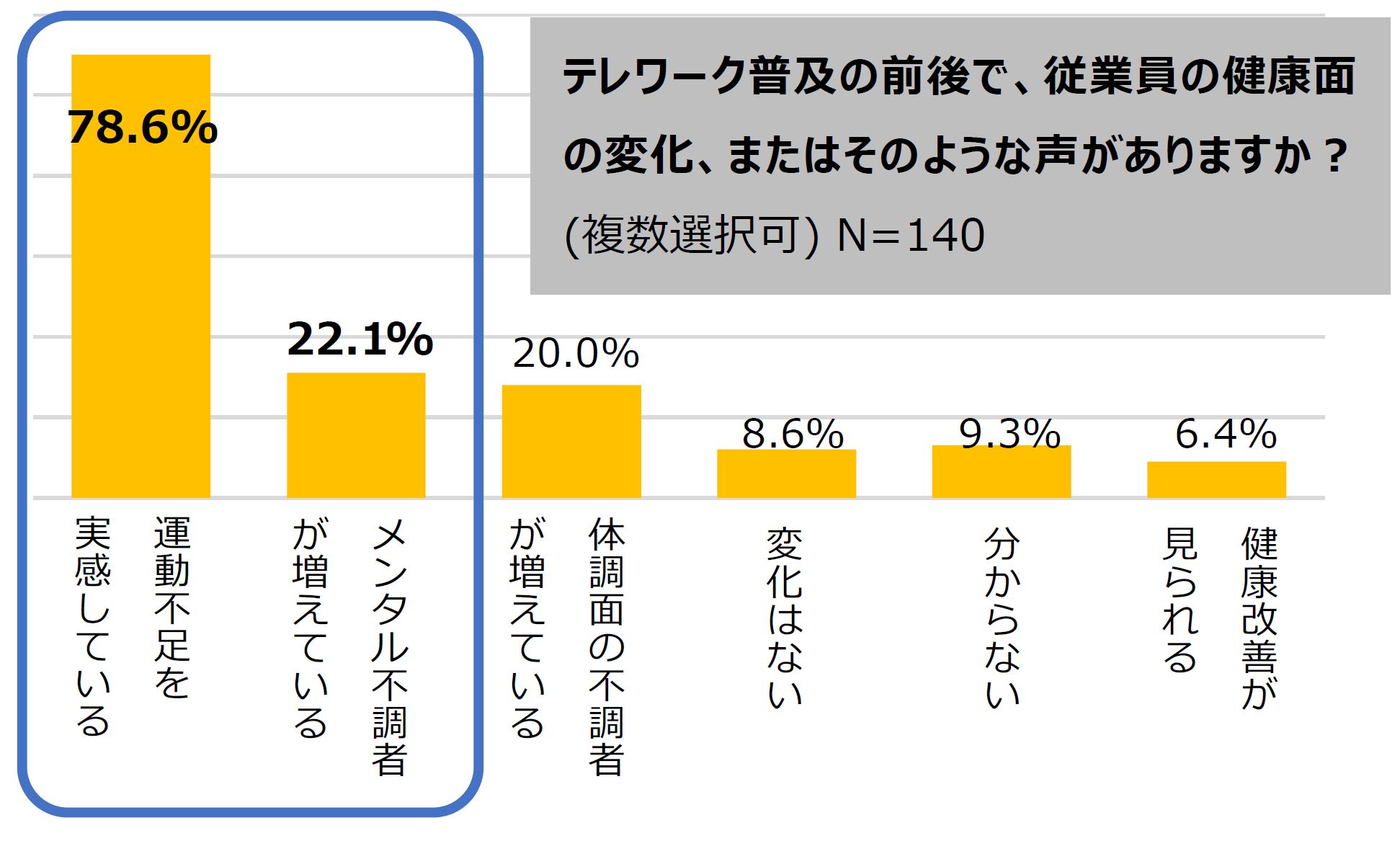

RIZAPは、企業の健康管理担当者を対象としたインターネット調査(期間:2021年6月2日~6月14日、N=140)を実施し、「テレワーク中の従業員の不調と対策」と題して各社の動向をまとめました。

これによると、テレワーク普及の前後で、従業員の健康面の変化、またはそのような声がありますか?(複数選択可)という設問にて、「健康面に変化あり」の回答が82.1%でした。

従業員の健康面の変化に関する設問では、「運動不足を実感している」の回答が110(78.6%)であり、圧倒的な健康課題として挙げられます。

運動不足に次いで「メンタル不調者が増えている」と回答した方が31(22.1%)、3番目が「体調不良者が増えている」が28(20.0%)という回答結果が得られました。

働き方改革の推進によって、テレワークが多くの企業で取り入れられています。同時に、運動不足といった健康リスクも高まっているため、健康不良に陥る前に早期に対策を行うことが必要になります。

関連記事:テレワーク中の従業員の健康問題とは?その対策は?

健康増進施策の具体例

現在、デスクワークによる運動不足に加え、テレワークによる運動不足によって従業員の健康リスクが向上しています。

その中でも、従業員の運動不足解消に成功した3社の例ご紹介します。

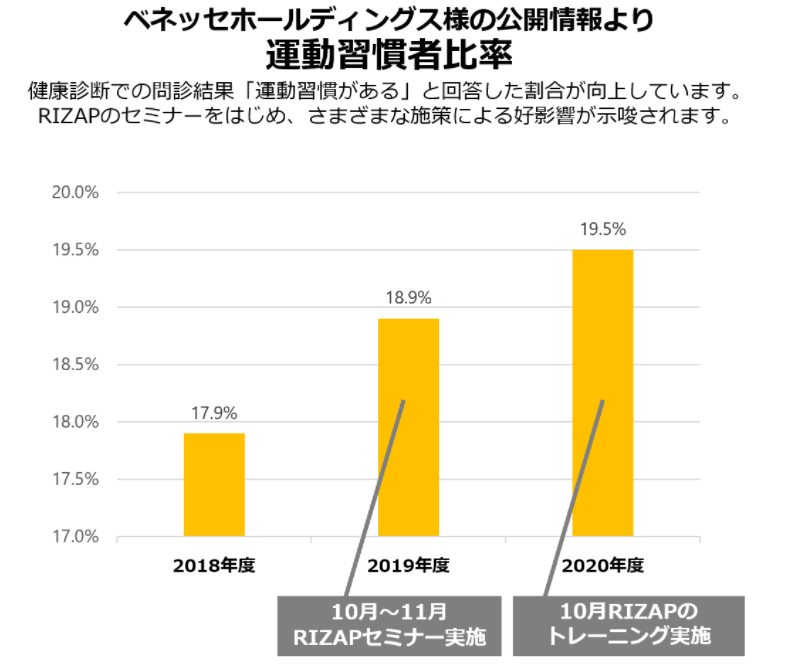

運動習慣者割合が増加 │ 株式会社ベネッセホールディングス

テレワークが普及している中でもRIZAPのサービスを取り入れ、従業員の運動不足の解消に成功したベネッセホールディングス様をご紹介します。

導入事例

ベネッセホールディングス様の事例資料

健康施策の参加者数が2年で9倍に!従業員の運動不足の解消に成功!

従業員の働きがいスコアも向上した健康経営推進とは?

資料ダウンロードはこちら

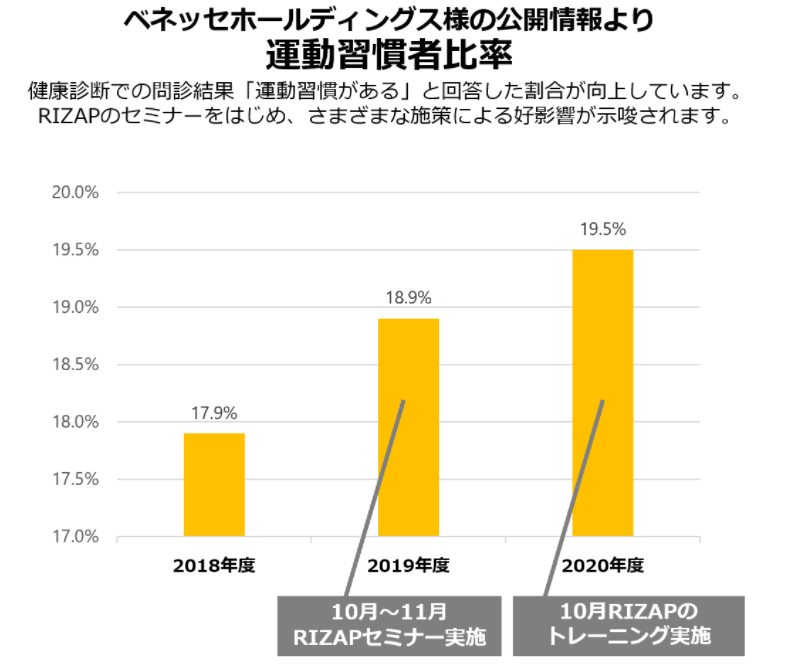

ベネッセホールディングス様で実施したRIZAP施策のあった年度において、テレワークを実施した2020年度の健康診断問診結果にて「運動習慣がある」と回答した割合が向上しています。RIZAPのセミナーをはじめ、さまざまな施策による好影響が示唆されます。

※ベネッセホールディングス様で公表されている情報です。

※RIZAPウェルネスプログラム導入による直接的な効果を実証するものではありません。

参照:https://benesse-hd.disclosure.site/ja/themes/154

【2019年度】

対面形式でのRIZAP健康セミナーを開催

【2020年度】

コロナ禍につきオンラインでRIZAPの「5minトレーニング」という短時間で運動を行うセミナーを10回連続 (10営業日連続)で 開催

【2021年度】

毎週金曜日にRIZAPの「5minトレーニング」を10週連続で開催

および女性向けの健康セミナーの開催

健康増進月間でテレワーク中の運動不足解消 │ NTTテクノクロス株式会社

運動不足の解消と同時に、テレワークにより従業員同士もなかなか会えない時期だからこそコミュニケーションの促進を目的に「健康増進月間」を企画しました。

LIVE形式のRIZAP健康セミナーを含め、延べ200名以上が参加し、想定以上の盛り上がりとなりました。

『健康増進月間』ではオフィスに出社している従業員は会議室から参加し、テレワークのためオンラインで参加している従業員とともにセミナーを視聴したり、5minトレーニング動画をみるなどしてイベント形式でトレーニングを行う企画を複数回立てて実施しています。

健康セミナーや5minトレーニングに参加した人も、参加できなかった人もRIZAPの共通話題で盛り上がり、運動不足の解消だけでなく社内コミュニケーションの活性化にも繋がりました。

「健康増進月間」でテレワーク中の運動不足を解消!

NTTテクノクロス株式会社様

テレワークで運動不足ニーズを確信し、

皆で参加できる「健康増進月間」を企画。

200名以上が参加し、想定以上の盛り上がりで

部内に嬉しいザワつきが生まれた企画をご紹介!

資料ダウンロードはこちら

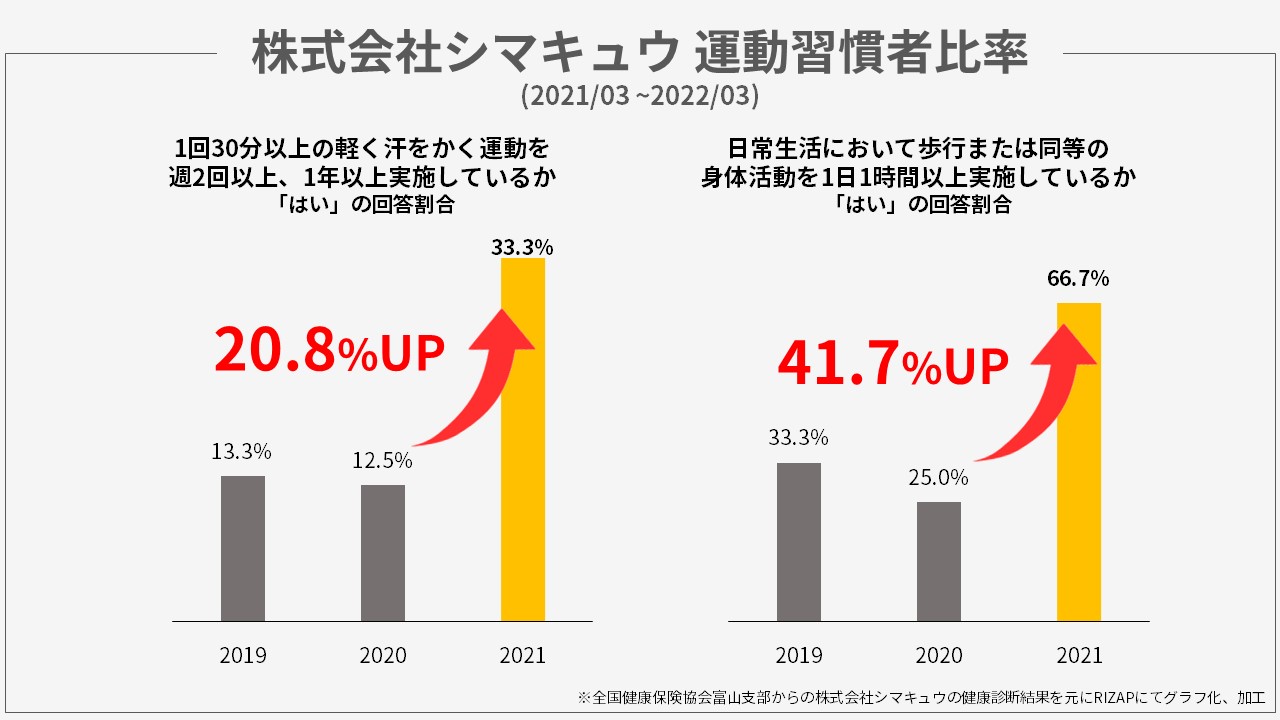

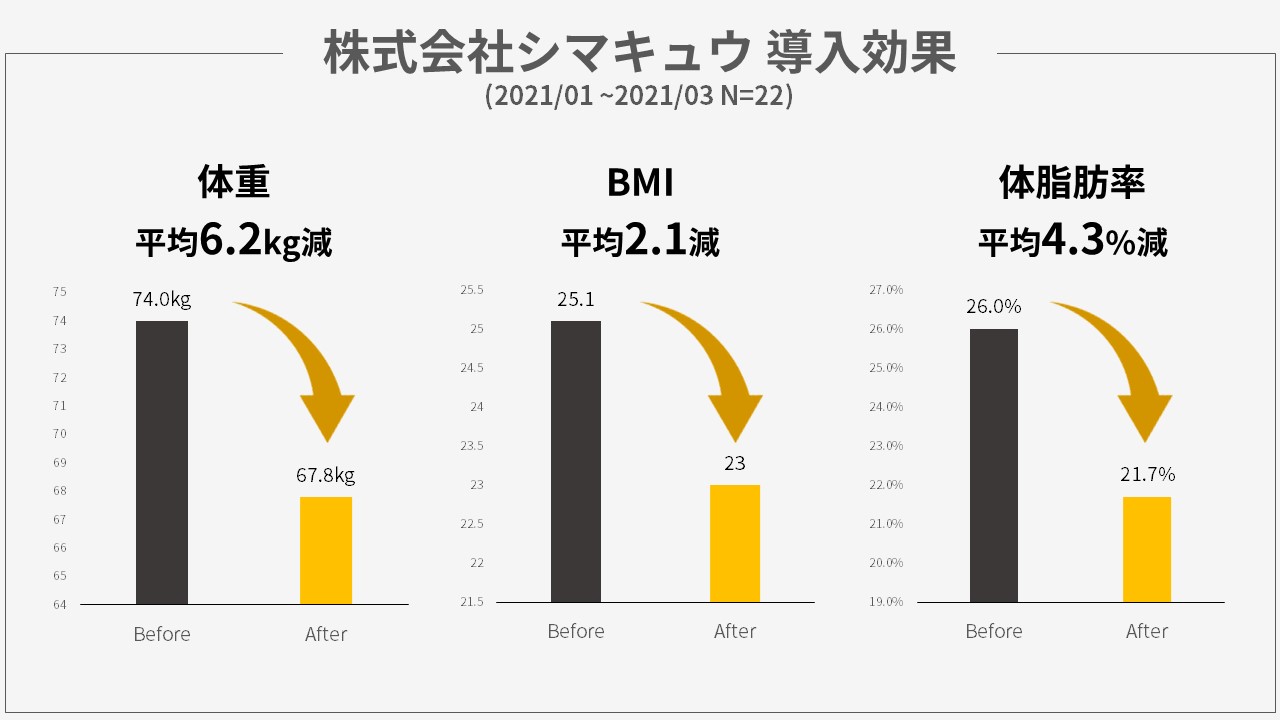

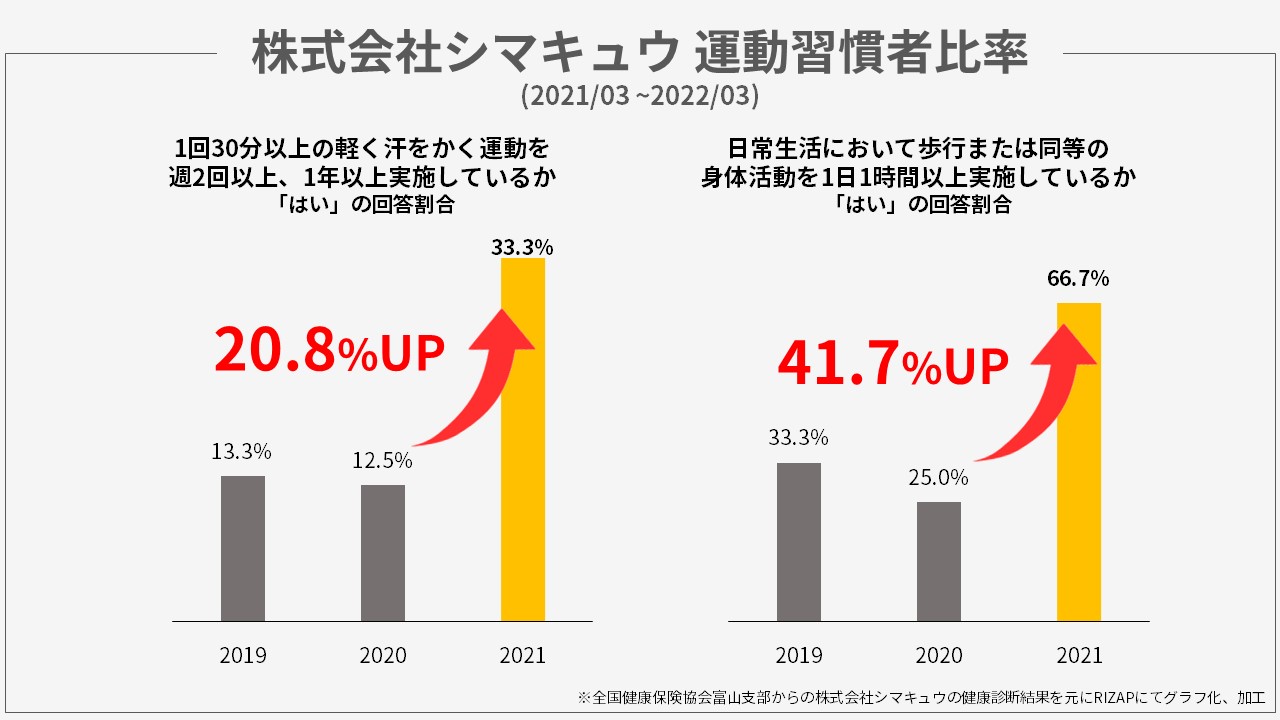

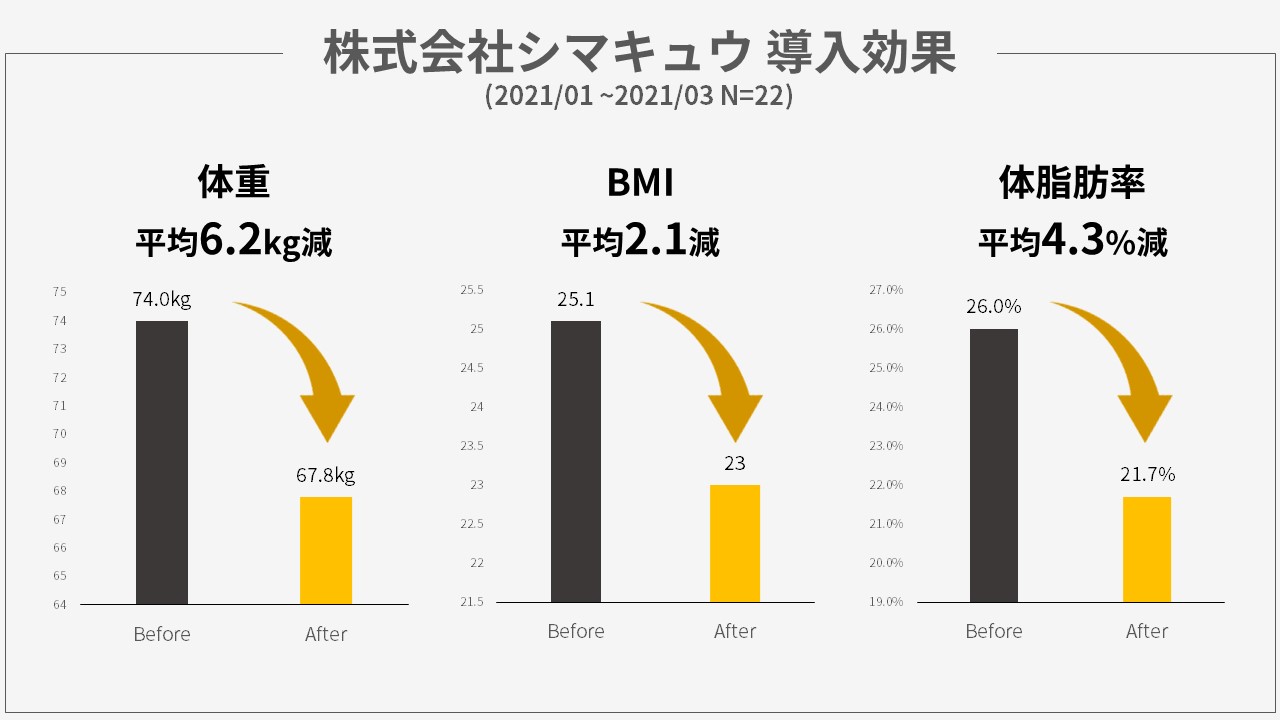

運動習慣者率20%UP:株式会社シマキュウ

株式会社シマキュウでは、社長が率先して健康経営を推進し、RIZAPウェルネスプログラムを3ヶ月間実施した結果、1年後の健康診断の結果では運動習慣者比率が2倍以上に向上しました。

約8割の従業員が健康数値に何らかの問題がある有所見者であり、メタボ、高血圧症、糖尿病などの生活習慣病を抱える従業員が多い状況でした。

そこで、社長が従業員一人ひとりと面談し、「健康を気遣った生活に変えて欲しい。大病せずいきいきと働いて欲しい」と想いを伝え、最終的には健康施策への参加率は100%になりました。

導入したRIZAPウェルネスプログラム「結果にコミット®コース」では、3ヶ月間RIZAPトレーナーが一人ひとりに合った生活習慣の定着をサポートしています。

株式会社シマキュウの詳しい事例はこちら

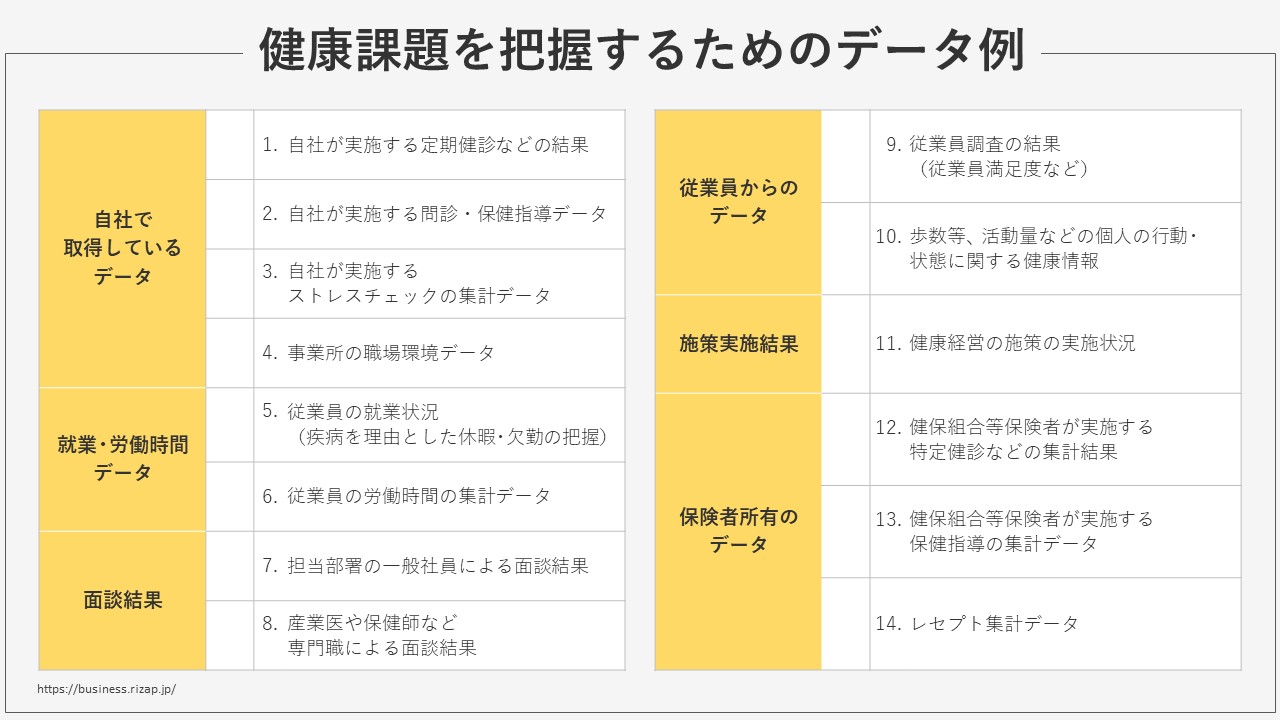

従業員の健康課題を把握するには

従業員の健康増進を進めるにあたって、まずは健康課題の抽出が必要になります。

自社の健康課題は日頃の従業員同士のコミュニケーションから「最近は運動不足の人が増えたな」「リモートワークの影響で肩こり腰痛がひどい」など、何となく思いつくものがあると思います。

もちろんそういった従業員の生の声を聞くことはとても重要ですが、根拠に基づいて抽出した健康課題をしっかりと把握し、優先順位をつけて決定することが必要になります。

健康課題を抽出するための根拠あるデータソースとして、「定期健康診断」「ストレスチェック」の結果が活用できます。定量的に現状を把握することができ、経年変化や他社と比べた際の自社の立ち位置が確認できるので非常に有効なデータとなります。

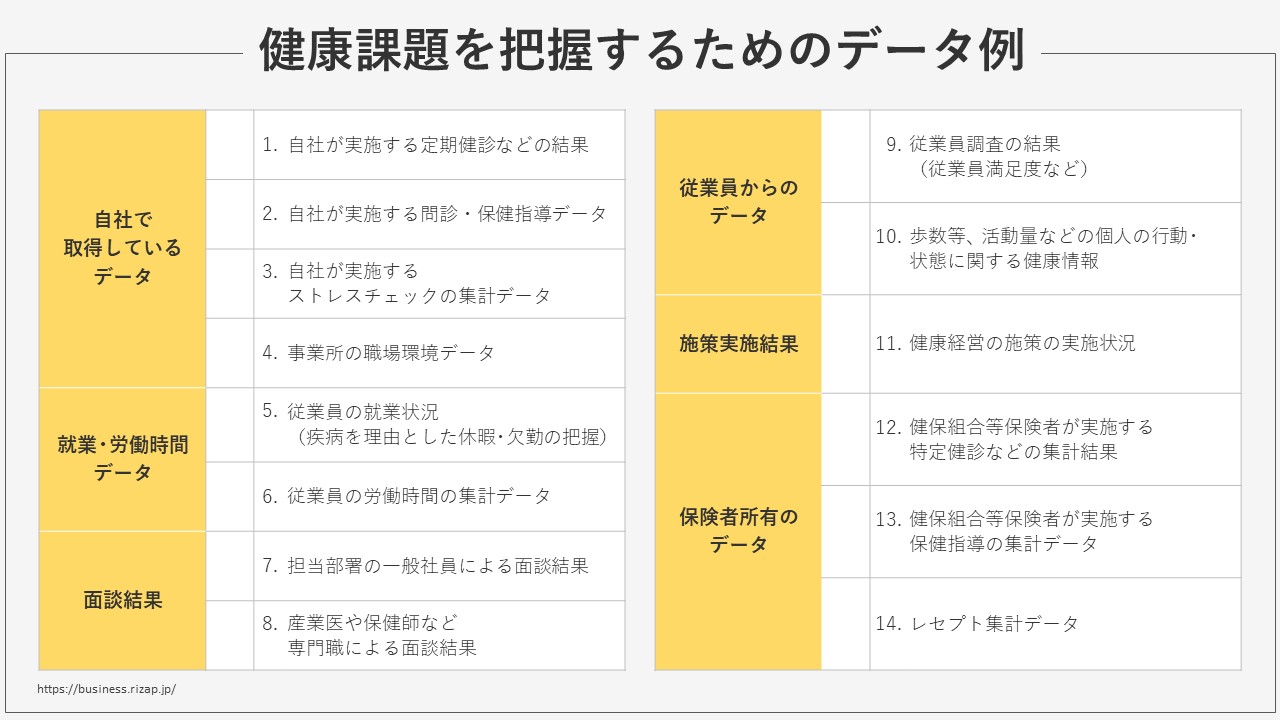

健康課題抽出に活用できるデータの例として以下が参考になりますのでぜひご確認ください。

- 自社で取得しているデータ

・自社が実施する定期健診などの結果

・自社が実施する問診・保健指導データ

・自社が実施するストレスチェックの集計データ

・事業所の職場環境データ

- 就業・労働時間データ

・従業員の就業状況(疫病を理由とした休暇・欠勤の把握)

・従業員の労働時間の集計データ

- 面談結果

・担当部署の一般社員による面談結果

・産業医や保健師など専門職による面談結果

- 従業員のデータから

・従業員調査の結果(従業員満足度など)

・歩数等、活動量などの個人の行動・状態に関する健康情報

- 施策実施結果

・健康経営の施策の実施状況

- 保険者所有のデータ

・健保組合等保険者が実施する特定健診などの集計結果

・健保組合等保険者が実施する保健指導の集計データ

・レセプト集計データ

参考:令和2年健康経営度調査 調査票 Q27より抜粋

上記の中で面談等による聞き取りでは、データでは表れない、健康課題の起こる理由を直接聞き取ることができるため大変重要です。面談は労力がかかり、大多数の従業員に対して行うことは難しい面がありますが、現在すでに行っている面談(特定保健指導やストレスチェック、各部署の1on1など)を活用して健康増進の観点からデータを集約し、健康課題の一つとして認識するとよいでしょう

ストレスチェック

ストレスチェックは、職場でのメンタルヘルス不調の予防に使われるテストです。改正労働安全衛生法に基づき、常時50 人以上の従業員を雇用する事業所では、ストレスチェックを年 1 回以上実施することが事業者の義務となりました。

法に基づくストレスチェックは以下の3領域を含むことが必要になります。

- 仕事のストレス要因:職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

- 心身のストレス反応:心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

- 周囲のサポート:職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

また、他にも最近はハラスメントや働きがいを盛り込んだものもあります。

ストレスチェックの集団分析を職場、各部署などの単位で行うことで、高ストレスの従業員が多い職場を特定できます。

関連記事:ストレスチェックとは?目的や実施方法とは

従業員サーベイ

昨今では、年1回のストレスチェックだけでなく、もっと高頻度で細かく状況を把握する従業員サーベイが注目を集めています。

従業員サーベイとは、従業員の現状を把握するために行うアンケートのことです。従業員が自社に対して抱えている不満を従業員サーベイから読み取れるため、企業の課題を特定して職場改善に生かせます。

以下が従業員サーベイの項目例になります。

- 業務の量や負担の満足度

- 企業方針への理解と共感

- 評価への納得

- 上司とのコミュニケーション満足度

健康増進の施策を活性化するポイント

多くの企業で健康施策の参加者がいつも同じであったり、健康意識が高い従業員は積極的にセミナーに参加してくれるものの、健康リスクの高い従業員やセミナー内容を実践してほしい従業員はなかなか参加してくれないという問題に直面しています。

下記のポイントを確認し、効果的に集客率を上げていきましょう。

健康リテラシーの向上に取り組む

健康リテラシーとは、「自分に必要な健康情報を入手し活用する能力のこと」です。健康リテラシーが高いと正しい情報を理解でき、自身の健康状態に応じて活用することができます。

例えば、健康診断などで疾病の早期発見や、重症化する前に軽症の段階で治療できることもあるでしょう。あるいは健康な方の場合は、維持増進のために、積極的な取り組みを行うなどの工夫ができます。

高い健康リテラシーを身に着け、適切な行動ができる従業員が増えることで、社内全体の健康レベルは底上げされます。そして健康リテラシーを身に着けるためには、従業員一人ひとりの意識に働きかけ、行動変容を促す、まさに草の根運動のような取り組みになります。

関連記事:行動変容とは?変化を促すアプローチと無関心層対策のポイント

いくつか例をあげていきます。

1.社内で健康リテラシーに関する学習機会を設ける

健康リテラシー向上には、企業(人事や総務、健康管理担当者)が従業員に対して健康情報に触れる機会をなるべく多く提供し、健康の維持増進を計ることが重要です。

2.経営層によるリーダーシップのもと、従業員とその家族まで広める

取り組みのカギとなるのが、経営層や管理職などのリーダーです。そして、その家族までも巻き込んでいくことが重要です。

健康に無関心だとしても、周囲の環境を変えることで、「みんながやってるから自分もやらないと」と思い行動する人も増えてくると想定されます。

3.幅広く長期的に健康知識に触れる機会をつくる

「今は関係ない」「自分のことではない」と思ってしまうと、一度聞いた内容でも関心が薄れてしまい、あまり重要視できないことがあります。

このことを踏まえ、長期的に複数回、テーマを変えて研修機会を設けることが重要です。

4.定量化して評価していく

健康リテラシー向上のための研修機会において重要なのは、従業員(参加者)が、自分事として理解することです。

人事や健康管理の担当者は、参加者がいかに自分事としてとらえ、行動変容を促すことができるかを一つのKPIとしてとらえるのが良いでしょう。

5.社内に好影響もたらす「健康アンバサダー」のような人物を作る

例え今が健康であっても、また太っていなくとも、身近な人に関する話になるだけで自分事化されます。これは親近感がわくためです。

このように、「健康アンバサダー」のような好影響をもたらす人が存在すると、じわじわと社内で健康リテラシーが高まっていきます。

例えばRIZAPウェルネスプログラムには、「結果にコミット®コース」というサービスがあります。3ヶ月間、RIZAPによる食事管理と運動サポートで生活習慣を変えていくもので、3ヶ月で平均6.1kg減※の実績があります。

じわじわと体が変わっていくことで周りから「どうやって痩せたの?」などの秘訣や生活習慣で変えたことなどが口コミで広がり、「私もやってみよう」という方が表れてくるケースがあります。そういったきっかけを社内に作ることも得策です。

※結果にコミットコース受講者集計 2020年9月~2021年5月 N=278

関連記事:従業員の健康リテラシー向上策を知ろう

「行動変容ステージ」を意識する

健康に関心がない人たちを動かすことはとても難しく、多くの健康施策担当者が頭を抱えています。そこで有効なのが「行動変容ステージ」に沿った工夫を実施することです。

「行動変容ステージモデル」は健康状態や健康意識によって無関心期、関心期、準備期、実行期、維持期の5つのステージに分けられており、ステージごとにより効果的な働きかけが存在します。自社の従業員がどのステージに多いのかを把握し、特徴に合わせた働きかけを行いましょう。

その中で特に難しいのが、「無関心期」の従業員です。無関心期にある従業員には健康セミナーに参加するよう促すだけでなく、下記のような取り組みをすすめることで行動変容ステージを変えていくことを検討するとよいでしょう。

ここからは、健康無関心期の従業員に有効な4つのポイントをご紹介します。

1.ナッジ

人間の特性や行動原理に基づき、自発的な行動を促すきっかけを提供する手法です。例えばエレベーターではなく階段の利用促進を行うため、「何階までは階段を利用するほうがX秒早い」といったポスターを掲示するのも良いでしょう。

2.インセンティブやペナルティ

健康ポイントのようなインセンティブを付与することも有効です。健康増進の取り組みや、健康改善の状況に対してポイントを付与し、ポイントを利用して好きな商品と交換できるような仕組みになります。

一方、健康リスクを抱えていると昇進ができなかったり、海外転勤ができないような会社も存在します。

3.周囲の環境を変える

本人への直接的な介入のほかに、周囲の環境へのアプローチが重要になります。

部署単位でまとまって取り組むような仕組みにしたり、家族を巻き込んだ施策を行うことで、健康に無関心だとしても「みんながやってるから自分もやらないと」と思い行動する人も増えてくると想定されます。

4.視点を変える

企業で実施する健康増進に関して、ただ単に従業員に対して「健康になりましょう」と伝えるよりも従業員のなりたい姿にあわせて勧奨するのが良いかもしれません。

RIZAPでは必ず目標設定を行いますが、その際に「病気を治す」「腰痛を治す」「体重-XXkg」のような設定は行いません。このようにネガティブな動機付けは、すぐに行動にうつせる一方、長続きしないからです。

そのため、「モテたい」「仕事がデキる上司になりたい」「子供に自慢される父親になりたい」など輝いている自分の姿を想像してもらい、ポジティブな動機から目標設定を行います。

関連記事:行動変容とは?意味や行動レベル別のアプローチ方法を解説

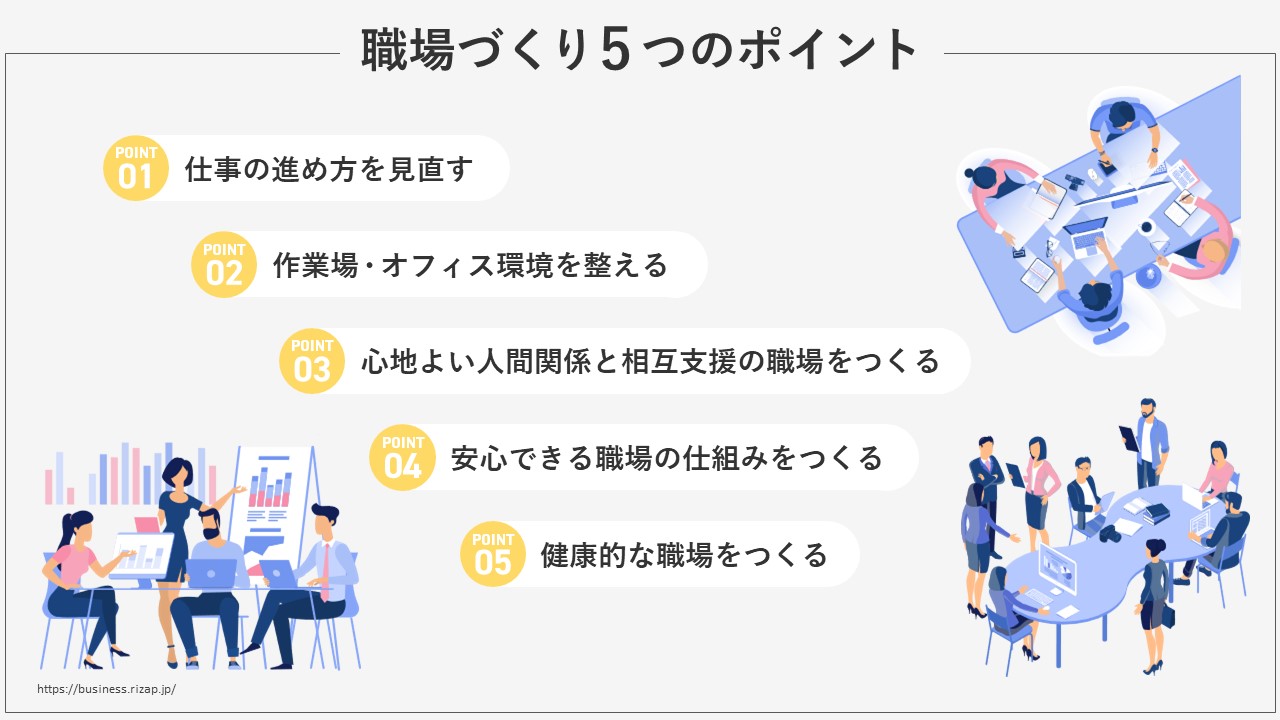

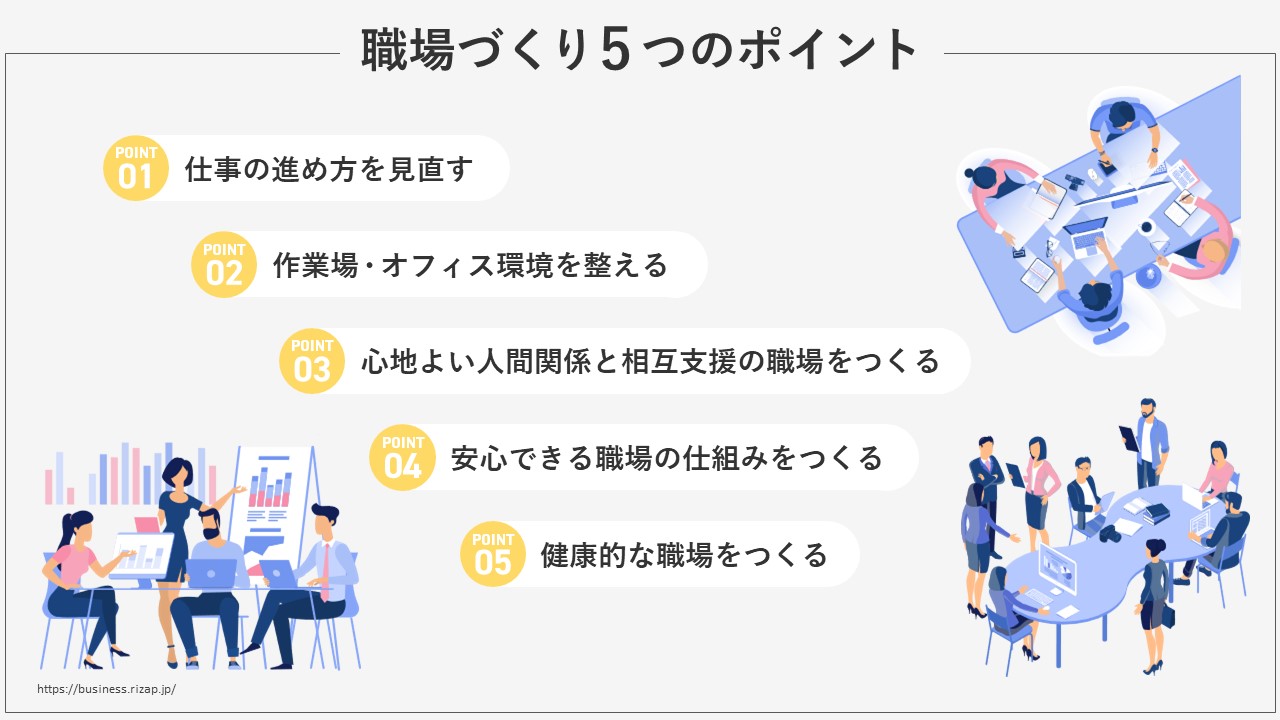

従業員の健康を促す職場環境を整える

従業員が1日の多くの時間を過ごす職場環境が悪いと従業員に大きな負担がかかり、従業員の健康課題が多くなるだけでなく企業の生産性低下にもつながりかねません。このようなことから改善を図り、従業員が働きやすい快適な職場環境を形成する配慮義務が事業主にあると定められているのです。

職場環境とは、単に作業をする場所そのものに限られません。作業方法や疲労回復するための設備なども、職場環境に含まれています。

- 人間関係:コミュニケーションなど

- 業務環境:空調照明など~設備レイアウトなど

- 業務内容:裁量権、負荷の量、労働時間

従業員が健康的かつ安全に働き続けられるように、職場環境や働き方を見直すことも大切です。時間外労働時間を減らすためにノー残業デーを設定したり、終業時間にPCを強制シャットダウンしたりする施策はその一例です。また、産業医やカウンセラーを設置することで疾病の早期発見や健康問題への適切な対応につながります。

とてもシンプルなことですが、働く環境が整うことで、従業員の健康増進となるだけでなく一人ひとりがパフォーマンスを最大限発揮できるようになります。

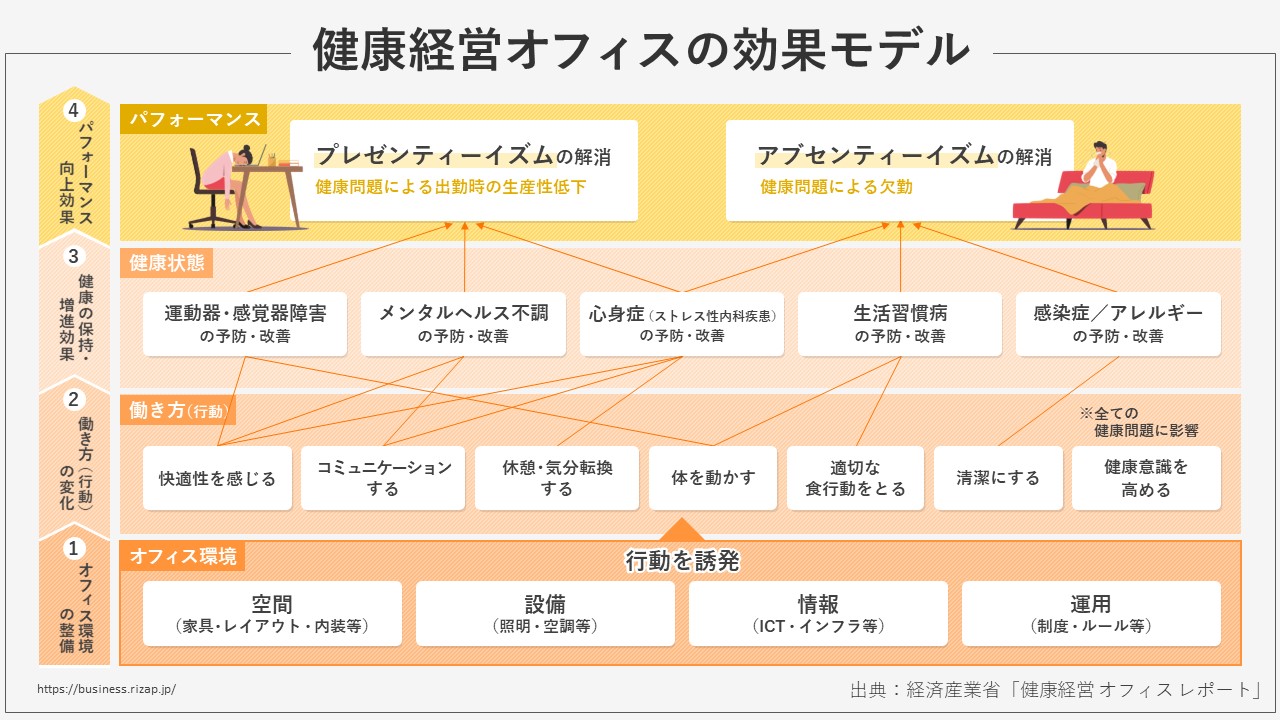

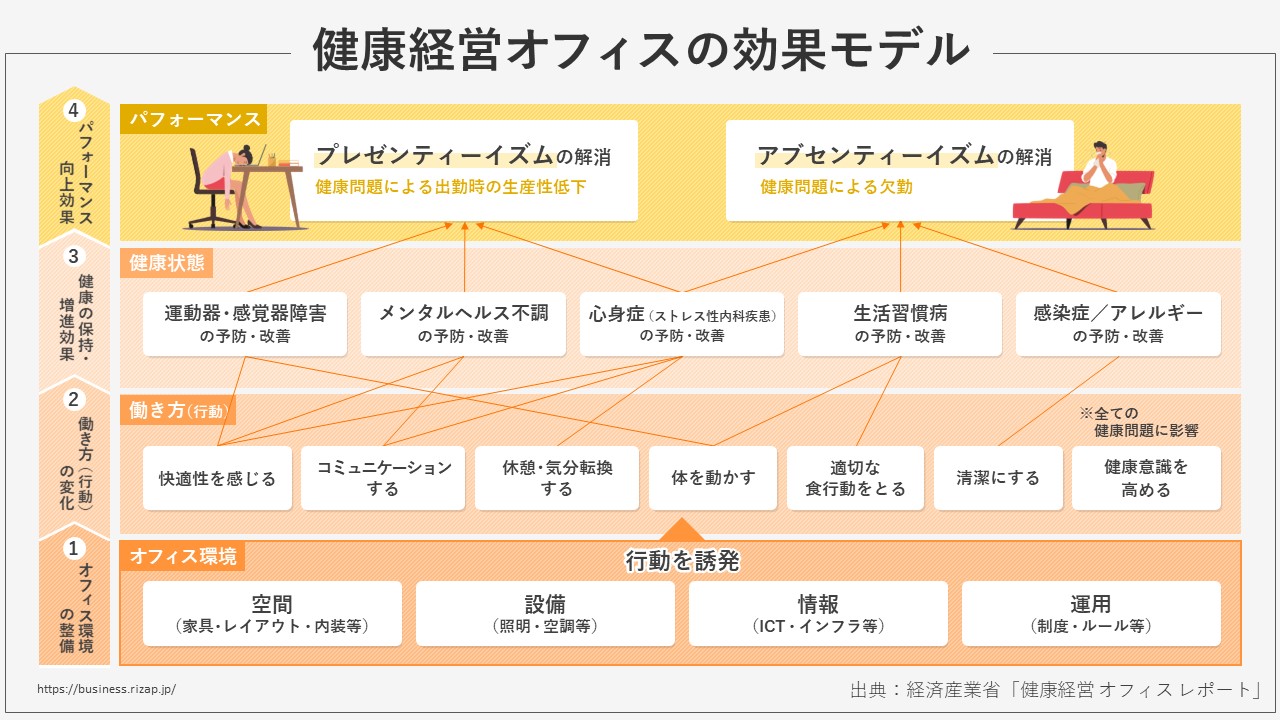

健康経営オフィスを取り入れる

2015年(平成27)に経済産業省の健康寿命延伸産業創出推進事業から発表されている「健康経営オフィスレポート」という資料があります。

その中で、生産性を上げる取り組みとして「健康経営オフィス」という考えが紹介されています。

これは、従業員が快適で清潔でコミュニケーションが取れる環境が整えば、プレゼンティーイズム、アブセンティーイズムが解消し、生産性アップにつながるという考えです。

「健康経営オフィスレポート」によると、オフィス環境において従業員の健康を保持・増進する行動は、大きく分類すると7つあるとされています。

- 快適性を感じる

- コミュニケーションする

- 休憩・気分転換する

- 体を動かす

- 適切な食行動をとる

- 清潔にする

- 健康意識を高める

従業員の心身の調和と活力が向上を図るためには、これらの行動をオフィス内で日常的に誘発させることが重要と言われています。

そして、オフィス環境(空間・設備・情報・運用)を整備し、健康の保持・増進に繋がる7つの行動を誘発することで、最終的にはプレゼンティー ズムやアブセン ティーズムの解消に結び付くと言われています。

集団で取り組む環境を整える

健康増進を部署単位でまとまって取り組むような仕組みにしたり、家族を巻き込んだ施策を行うことで、健康に無関心だとしても「みんながやってるから自分もやらないと」と思い行動する人も増えてくると想定されます。

特に日本人には同調効果が強く働く傾向があるため、部署単位で参加し、競い合ったり協力して推進できる仕組みを用いて、優秀だった部署へインセンティブを与えるなどすることで効果がより見込めると考えられます。

社内に健康文化を醸成させることは非常に重要であり、いかに多くの人を巻き込めるかがひとつポイントとなります。

さらに自社の健康増進を実現させていくには

健康増進を実現させるために、外部企業の健康増進サービスの活用が有効です。

従業員目線となり、どのような施策を行えば積極的に参加してもらえるか、満足度を高められるかを考えることが重要になります。

RIZAPウェルネスプログラム

RIZAPでは法人向けの健康プログラムを提供しており、2021年9月時点で1,600社に導入いただいております。健康増進のご担当者さまが抱える課題をしっかりとヒアリングし、健康課題にあったプログラムの提供をしております。

従業員の健康増進に

RIZAPウェルネスプログラム

RIZAPウェルネスプログラムのサービス概要資料です。会社で健康セミナーを実施したい、従業員に健康になってほしい、効果のある施策を実施したいというご担当者様はぜひご覧ください。

資料ダウンロードはこちら

結果にコミットできる3つのポイントをご紹介します。

講師満足度98%

RIZAPメソッドを熟知し、セミナー講師として認められたトレーナーだけが、ウェルネスプログラムを担当します。参加者の悩みに寄り添い、「明日から自分もできそう!」と感じてもらえるように熱意をもってお伝えします。集合セミナー、オンラインセミナー問わず講師満足度は98%になっています。

貴社に合わせたオリジナルプラン

コロナ禍でも実施できるオンラインプログラムを中心に、サービスラインナップを充実させています。

従業員の健康課題や悩みは会社によって違います。貴社にぴったりのオリジナルプランを実施していただけます。

「一人ではできない」を「できる!」に変える

RIZAPメソッドの一つは、わかっていてもできない、やりたいけどできない『行動の壁』を打ち破ることです。

目標設定→トレーナーへの日々の報告→目標への進捗確認を行い、自然と習慣化することができます。

お気軽にご相談ください。

「従業員の健康取り組みガイド」を無料公開

健康施策を検討する際に、自社にとって最適な健康施策をどのように施策を組み立てるのか、どのような施策が適切なのか等お悩みの方も多いのではないでしょうか?

そこで、健康施策に取り組むご担当者様に向けた実践に関する手引書「従業員の健康取り組みガイド」をお届けします。

2017年の法人事業発足以来人と組織を元気にするお手伝いをしてきたRIZAPが、ご担当者様の一喜一憂に向き合い、寄り添ってきた中で培った健康施策の知恵とノウハウを本書にまとめました。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)