メンタルヘルスとは

メンタルヘルスとは「心の健康」のことです。世界保健機関(WHO)※1ではメンタルヘルスについて、人が自身の能力を発揮し、日常生活におけるストレスに対処でき、生産的に働くことができ、かつ地域に貢献できるような満たされた状態(a state of well-being)であること、と定義しています。

※1 WHOメンタルヘルスアクションプラン 2013-2020(翻訳)

出典:Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice, WHO, 2004

メンタルヘルス不調というと、うつや、パニック障害、適応障害、依存症など、日常生活が困難になるような重度な精神疾患をイメージしがちです。しかし、厚生労働省の定義※2 によると、特別な精神疾患だけを指すものではないことが分かります。

ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の問題を幅広く含むもの

※2 平成27年11月30日 厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」P14

これはすなわち、疾患ほど重度ではなくても悩みや不安を抱えた状態も指すため、私たちの日常生活でも「メンタルヘルスの不調」は起こりえます。

メンタルヘルス対策の法的義務

今やメンタルヘルスは日本が抱える社会的課題となってきています。近年労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、仕事に関して強い不安やストレスを感じている従業員が5割を超える状況を受けて、国民に広く関わる疾患として重点的な対策が必要とされています。

メンタルヘルス対策はメンタル疾患を抱える人が受けるものと思われがちですが、そうではありません。メンタル不調に陥るリスクはどんな人にもあります。10~20代と、30代、40代はほぼ同率で、約30%が心の病を抱えています。

出典:公益財団法人 日本生産性本部 2019年11月22日 プレスリリース 第9回「メンタルヘルスの取り組み」に関する企業アンケート調査結果「心の病」多い世代 20代が初めて3割を超える

企業においては、メンタル不調は組織へ悪影響をもたらすため、常に心身の健康状態を良好に保つことが重要です。不調を訴える人の数が増えれば、それだけ組織にインパクトを及ぼすものとなり、部署、事業部、企業全体の生産性の低下を招き、業績不振にも繋がっていきます。

そして企業は、従業員が生命・身体等の安全を確保しながら労働に従事できるよう必要な配慮をする「安全配慮義務」があり、労働契約法に規定されています。企業が安全配慮義務を怠った場合には、従業員に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

企業においては、メンタル不調は組織へ悪影響をもたらすため、常に心身の健康状態を良好に保つことが重要です。不調を訴える人の数が増えれば、それだけ組織にインパクトを及ぼすものとなり、部署、事業部、企業全体の生産性の低下を招き、業績不振にも繋がっていきます。従業員のメンタルヘルス対策を行う企業が増えているのは、企業を支える従業員が活力を持って健康的かつ長期的に働き続けることを可能にするための施策として「メンタルヘルス対策に投資」する必要があるからです。

個人情報の保護への配慮

メンタルヘルス対策を進めるに当たって、健康情報を含む労働者の個人情報の保護及び労働者の意思の尊重に留意することが重要です。個人情報の保護への配慮は、メンタルヘルス対策がより効果的に推進されるための条件です。

お役立ち資料「メンタルヘルス対策入門編」をご覧いただけます

近年労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、メンタル不調は重点的な対策が必要とされています。不調を訴える人の数が増えれば部署、事業部、企業全体の生産性の低下を招き、業績不振にも繋がっていきます。自社のメンタルヘルスに課題を感じ対策を模索されているご担当者様も多いのではないでしょうか?

そこで、メンタルヘルス対策を推進するお役立ち資料「メンタルヘルス対策入門編」をお届けします。

どんな視点でメンタルヘルスを捉えるのが良いのか、自社の課題を把握するためには何が必要なのかなどを、基礎的な情報から、有効な施策や事例などを交えて総合的にご紹介しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

従業員のメンタルヘルス不調が企業に及ぼす影響

従業員のメンタルヘルス不調は、企業に様々な影響を及ぼします。企業を支える従業員のメンタル不調を防止し健康的かつ長期的に働き続けることは、企業の生産性を高めるだけなく下記のような影響から回避することができます。

アブセンティーイズム・プレゼンティーイズムの増加

メンタルヘルス不調が増加すると、プレゼンティーイズムやアブセンティーイズムの増加につながります。

プレゼンティーイズム(presenteeism)とは、欠勤には至っていないものの「健康問題が理由で生産性が低下している状態」を指します。言い換えると、心身の不調によって、パフォーマンスが思うように出せない状況のことです。また、アブセンティーイズム(absenteeism)とは、「健康問題による仕事の欠勤」を指します。いわゆる「病欠」を指します。

健康状態が悪く、生産性が低くなったり、そもそも病欠してしまうことは仕事に大きな影響を及ぼします。

プレゼンティーイズム、アブセンティーイズムによる労働生産性の損失を推計したデータによると、健康リスクが低い従業員の労働生産性損失コストが年間推計59万円であるのに対して、健康リスクが中の従業員では1.2倍(年間推計69万円)、健康リスクが高い従業員は2.9倍(年間推計172万円)と非常に差があることが示されています。

参照:横浜市経済局ライフイノベーション推進課調べ

従業員が十分なパフォーマンスを出せない状態が続くことで、業務効率は落ちます。それがやがて、あらゆる面で損失となって表れてきます。軽度の不調であっても、不調の状態のまま仕事を続けることで症状を悪化させてしまうこともあり、長期化するリスクもはらんでいます。

予防として、「休憩・気分転換する」「体を動かす」「健康意識を高める」などの行動が推奨されており、どれもメンタルヘルス対策を行うことで実行を促すことが可能です。

関連記事:プレゼンティーイズムとは?測定方法と予防・改善する具体策

従業員の離職増加

メンタルヘルス不調が増えることで、健康上の理由による欠勤や離職が増加します。人員の頻繁な離脱は他の従業員の業務負担を増やし、さらなる離職を招くかもしれません。

離職率の高さから、世間に「ブラック企業」とみなされれば、次の人員を確保するのにも苦労することになるでしょう。メンタル不調の予防対策は、こうした悪循環の原因を根本から断ち切ることに寄与します。

関連記事:定着率とは?低い原因と効果的な取り組み

従業員のエンゲージメント低下

メンタルヘルス不調が増えることで、従業員がより前向きな気持ちで働きづらくエンゲージメントが低下します。メンタルヘルス対策を実施することで従業員が心身ともに余裕を持って働けるようになれば、職場の雰囲気が改善することも期待できます。

関連記事:従業員エンゲージメントを高める方法|具体的な施策と成功例

職場のコミュニケーション低下

メンタルヘルス不調が増える状況にある職場では、従業員同士のコミュニケーションがどんどん少なくなることが予想されます。

職場のコミュニケーションが活性化されていない状態では、「従業員が何を考えているかわからない」「従業員全体の心身の状態が好調ではない」「言ったことが伝わらない」「意見がでてこない」「無駄な会議が多い」などの状況が生まれます。

従業員のメンタルヘルス対策を実施し職場の活性化が進むことで、従業員は心身ともにのびのびと仕事をし活躍します。一人一人のコンディションが保たれ、人の話をよく聴き自分の考えを積極的に発信し、主体的に行動し、人を巻き込み、相互に助け合う状態を作り出すことができるでしょう。

関連記事:職場活性化のポイントとは|具体的なアイデアと取り組み方

労働災害の増加

メンタルヘルス不調が増えると、労働災害が増加します。業務上の重大な事故や過度な業務負担による過労死などの労働災害は、損害賠償などの訴訟に発展する恐れがあり、経済面においても社会評価の面でも企業に大きな損害をもたらします。

メンタルヘルス対策の実施によって職場に潜む健康や安全上のリスクを早期発見・早期対応することで、こうした労働災害を予防できるのです。

業務ミスのリスク増加

メンタルヘルス不調が増えると、従業員は心身の不調を抱えたまま仕事をしていることになり集中力などの不足によって重大なミスや事故が生じる可能性は増大します。

繰り返すミスの対策として仕事上の対策を立てるだけでなく、心身の健康状態をよく観察し相談を繰り返すことで、過度な𠮟責によるさらなる心身の健康状態の低下やミスの増加からの労働災害への増加を防ぐことにつながります。

医療費の増加

メンタルヘルス不調の増加は、医療費の増加をもたらします。メンタルヘルス対策を含む健康経営によって健康状態が改善されることによって、従業員が診療を受ける機会は減っていきます。これにより、企業が負担している従業員の社会保険料をコストダウンすることが可能です。

生産性の低下

メンタルヘルス不調の増加によって、従業員のパフォーマンスが下がることにより生産性は低下していきます。心身に不調を抱えたままでは、従業員が能力をフルに発揮することは難しくなるでしょう。メンタルヘルス対策に取り組むことは、従業員が万全の状態で仕事に集中できるコンディションを整えることでもあるのです。

社会評価と企業イメージの低下

メンタルヘルス不調の増加によって、自社の社会的評価や企業イメージが低下する可能性も高いでしょう。また、SNSによって誰もが情報発信できる現代では、不適切な労働条件や職場環境はすぐに拡散され、企業イメージに大きなダメージを受けることも考慮に入れなければなりません。

メンタルヘルス対策などの健康施策を計画的に実施して「健康経営優良法人」の認定制度を設置したり、東京証券取引所と連携して「健康経営銘柄」の認定を公的に受けることができれば、社会から「ホワイト企業」として認知されやすくなるでしょう。良い企業イメージは業績の向上や優秀人材の確保にもつながります。

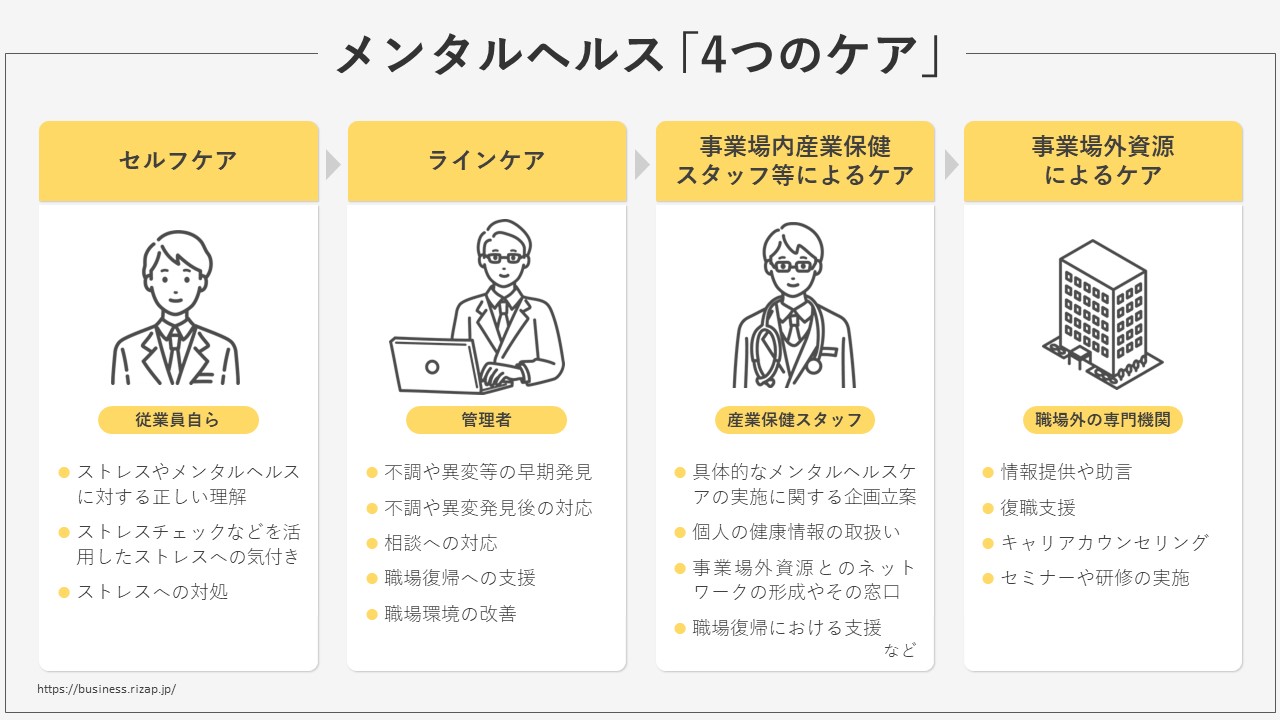

対策の基本となる4つのケア

メンタル不調と向き合うための有効策として、厚生労働省から「労働者の心の健康の保持推進のための指針」(改正)(平成27年11月)が発表されています。メンタル不調と向き合う4つのケアを解説します。

従業員自身で行う「セルフケア」

セルフケアは従業員一人ひとりが自らのストレスを予防し、気付いた時に適切に対処することです。

事業者は従業員に対して、次に示すセルフケアが行えるように教育研修、情報提供を行うなどの支援をすることが重要です。また、管理監督者にとってもセルフケアは重要であり、事業者はセルフケアの対象として管理監督者も含めましょう。

- ストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解

- ストレスチェックなどを活用したストレスへの気付き

- ストレスへの対処

ストレスの認知や、その反応に自ら気付くためには、従業員一人ひとりがストレス要因に対する反応や、心の健康について理解するとともに、気付こうとする姿勢が必要です。自ら気付き、対応する「セルフケア」を適切にできるようになるには、教育研修の機会を設けて、意識を高めていくことが重要です。

このセルフケアが十分にできれば、不調を未然に防いだり、重度に至る前に対処でき、組織全体でストレスへの対応力が強化されることとなります。

組織の管理監督者による「ラインケア」

ラインケアとは、組織の管理監督者による部下のストレスケアのことです。管理監督者が従業員の具体的なストレス要因を把握し、相談に乗ったり、必要に応じて環境を改善したり、配置転換等の策を講じることを指します。

ラインによるケアで大切なのは、管理監督者がスタッフの「いつもと違う」に早く気付くことです。「いつもと違う」とは、「スタッフがそれまでに示してきた行動様式とのズレ」です。例えば今までにない遅刻や業務の進行など細かな部分での違和感に気が付けるかどうかがポイントです。速やかな気付きのためには、日頃からスタッフに関心を持って接し、いつもの行動様式や人間関係の持ち方について知っておくことが必要です。

また、部下の変化に気がついていても、どう対処したら良いか判断がつかず悩むこともあるでしょうし、管理監督者自身が強いストレスを抱えて困っている場合もあります。そのため、人事担当者やさらに上位監督者による定期的なコミュニケーション、研修機会が重要になります。

関連記事:ラインケアとは?職場で重要な管理職によるメンタルケアの具体策

事業場内産業保健スタッフ等によるケア

事業場内産業保健スタッフ等によるケアとは、産業医や衛生管理者、保健師、心理職、精神科医など社内の産業保健スタッフ等による支援のことです。

セルフケアやラインによるケアが効果的に実施されるよう、従業員や管理監督者に対する支援を行うとともに、次に示す心の健康づくり計画の実施にあたって、中心的な役割を担います。

具体的な支援内容は以下があげられます。

- 具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案

- 個人の健康情報の取扱い

- 事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口

- 職場復帰における支援、など

事業場外資源によるケア

事業場外資源によるケアとは、メンタルヘルスケアの専門知識を有する外部の機関やサービスを活用することです。

事業場内での相談を希望しない従業員のケアや、企業が抱えるメンタルヘルスの課題解決のために、カウンセリング、従業員への教育研修、情報提供、復職支援など、専門性や第三者の介入が必要なケースもあります。

そのため、外部の専門的な知識を有する資源の活用が有効です。

必要に応じて外部EAP(Employee Assistance Program)など、適切なサービスを得られるネットワークを整えておきましょう。

※外部EAP:身体と精神の両方の健康を支援するプログラムのこと

メンタルヘルス対策の状況に合わせた3つの段階

メンタルヘルス対策における3つの段階とは、ストレスに対してどの段階で予防・対処するのかという考えに基づいた枠組みで、一次予防・二次予防・三次予防に分かれています。

一次予防とはメンタルヘルス不調を未然に防止、予防することです。メンタルヘルスに不調をきたすことのないよう、職場や業務に起因するストレスを未然に防止する段階です。従業員が自分で行うストレス緩和ケアのほか、ストレスチェックの実施、業務環境の改善がこの段階に含まれます。

二次予防は、メンタルヘルス不調を早い段階で発見し、適切な措置を行う「早期発見」です。重度な精神疾病に至る前に、早い段階で不調を把握・発見し、対処するための取り組みのことを指します。

三次予防は、メンタル不調を発症してしまった従業員の治療と、休職後の職場復帰・再発予防の取り組みです。おろそかにすると、再発したり離職につながることもあるため、慎重に取り組む必要があります。

関連記事:メンタルヘルス不調の予防策は? セルフケアや企業が講じるべき対策

一次予防対策の具体例:メンタルヘルス不調の未然防止につながる取り組み

一次策はメンタルヘルス不調を未然に防止する「予防」です。メンタルヘルスに不調をきたすことのないよう、職場や業務に起因するストレスを未然に防止する段階です。

従業員がメンタルヘルスケアを必要とする状況になる前に、企業としてメンタルヘルス不調を未然に防ぐことが大切です。メンタルヘルス不調の予防につながる取り組みを紹介します。

従業員が自分で行うストレス緩和ケアのほか、ストレスチェックの実施、業務環境の改善がこの段階に含まれます。

≪一次予防の具体例≫

- 解決すべき課題を特定する(ストレスチェック・従業員サーベイ・健康診断等)

- メンタルヘルス対策の目標設定・実施計画を練る

- 従業員のセルフケアを強化する

- 従業員のヘルスリテラシーを高める

- 心理的安全性を高める

- 運動習慣を定着させる

- 食習慣の改善を後押しする

- 休養を見直す

- 職場環境を整える

- 健康経営を推進する

二次予防対策の具体例:早期に発見し、早期治療につなげる取り組み

二次予防は、メンタルヘルス不調を早い段階で発見し、適切な措置を行う「早期発見」です。重度な精神疾病に至る前に、早い段階で不調を把握・発見し、対処するための取り組みのことを指します。

具体的には、メンタル不調者本人・上司・同僚への気づきの支援や検診、相談窓口などの体制整備があります。

SOSを上げたり、気兼ねなく相談できる風土醸成により、二次予防が効果的に働きます。ストレスチェックはメンタルヘルス対策の一次予防に用いられるものですが、副次的な効果としてメンタルヘルス不調の早期発見(二次予防)にもなります。

不調に気付いた時に、ためらわずに相談できる相談窓口を社内外に設置したり、産業医との面談機会を設けることも重要です。

≪二次予防の具体例≫

- 健康診断の100%実施する

- ラインケアを強化する

- 高ストレス者の面談を実施する

- 若年層も含めた特定保健指導を実施する

- 相談窓口を設置する

三次予防対策の具体例:従業員の復帰支援の取り組み

三次予防は、メンタル不調を発症してしまった従業員の治療と、休職後の職場復帰・再発予防の取り組みです。おろそかにすると、再発したり離職につながることもあるため、慎重に取り組む必要があります。

≪三次予防の具体例≫

企業に必要なメンタルヘルス対策の取り組み

上記のようにメンタルヘルス対策の基本をお伝えしてまいりましたが、実際自社でメンタルヘルス対策を実施する際にはどのようなものから取り組んでいけばよいのでしょうか。企業との課題を抽出して進めていくことが大切ですが、下記には数あるメンタルヘルス対策の中でも企業が実施すべき対策をお伝えしていきます。

教育研修・情報提供の実施

メンタルヘルス対策において、企業(人事や総務、健康管理担当者)が従業員に対して健康情報に触れる機会をなるべく多く提供し、健康の維持増進を計ることが重要です。健康な時に疾病や薬のことを聞いても、なかなか自分事としてとらえにくいものです。このことを踏まえ、長期的に複数回、テーマを変えてセミナー機会を設けることが重要です。

「今は関係ない」「自分のことではない」と思ってしまうと、一度聞いた内容でも関心が薄れてしまい、あまり重要視できないことがあります。まさに、「対岸の火事」のことわざの通り、向こう岸の火事は自分に災いをもたらす心配のないという意味です。

「昨年セミナーをやったから今年はもういいだろう」と考えるのではなく、テーマをや登壇者(話し手)を変えて年に数回セミナー機会を作るなど、健康情報に高頻度で触れる機会を作りましょう。

そうすることで着実に健康意欲は高まり、健康風土が醸成されていきます。セミナーや情報提供のプログラムを検討し、定期的に実施していきましょう。

メンタルヘルスセミナーの実施

企業でメンタルヘルス対策を積極的に推進する際、様々なメンタルヘルス対策を効果的に推進するため、多くの企業がポピュレーションアプローチとして対面やオンラインでの研修・セミナーを導入しています。

【RIZAPのメンタルヘルスセミナーの特徴】

RIZAPメソッドに基づく座学とトレーニングを組み合わせたセミナープログラムを実施することで、メンタルヘルスの課題解決だけでなく健康増進や社内コミュニケーション活性化、リフレッシュを促し、組織力の向上、ひいては企業価値向上を目指します。

- 特徴1 出張セミナーとオンラインセミナーで全国対応可能

- 特徴2 運動を交えた効果的なアプローチ

- 特徴3 セミナー満足度99%※

対面でもオンラインでも参加者のセミナー満足度は99%と高い水準を保っており、企業担当者様からも高い評価を得ています。

※セミナー開催後アンケート集計 2021年8月~2022年3月 n=123

セミナー資料のダウンロード(無料)はこちら

ラインケアセミナーの実施

ラインケアの徹底のためには、管理監督者向けにラインケアの知識を深め、実践へとつながる技術の習得のために定期的に研修やセミナーを実施することが大切です。

ラインケアの方法を理解していたとしても、実際の部下とのコミュニケーションや日々の業務遂行の中でチーム全体が相談しにくい雰囲気になってしまうなど、知識と行動がなかなかかみ合わないことも多々あるでしょう。

ラインケア・研修を定期的に実施する際に、業務の中で反映できた点など振り返りを実施しながら、意味のある研修・セミナーにしていく必要があります。

関連記事:ラインケアとは?職場のメンタルヘルス対策、管理職の役割

職場環境等の把握と改善

メンタルヘルス不調の未然防止のためには、職場環境の整備は欠かせません。

コミュニケーション不足などが原因で人間関係に問題が生じている場合には、従業員にメンタルストレスが溜まりやすくなります。改善策や対策をとらないと、従業員がうつ病にかかる恐れがあります。職場環境の改善により従業員の心身のストレスを減らすことは、従業員の健康維持に役立ちます。

ストレスチェックの集団分析を職場、各部署などの単位で行うことで、職場環境が整っておらず、高ストレスの従業員が多い職場を特定できます。ストレスチェックの結果を参考に職場に潜むストレス要因を特定し、それを改善していくことで従業員のストレスを減らすことが期待できます。

関連記事:職場環境の改善アイデア|組織向上への取り組みと成功事例

健康経営オフィスを推進する

健康経営オフィスとは、従業員の健康を保持・増進できるように工夫されたオフィスのことです。オフィスは多くの従業員が1日のうち3分の1以上の時間を過ごす場所です。

それだけ多くの時間を過ごすオフィスに「健康を保持・増進する行動」を取り入れることで、従業員の心身の健康と労働力を向上させる効果を期待できます。

【健康を保持・増進する行動】

- 快適性を感じる

- コミュニケーションする

- 休憩・気分転換する

- 体を動かす

- 適切な食行動をとる

- 清潔にする

- 健康意識を高める

参照)経済産業省「健康経営オフィスレポート」

福利厚生の整備

働きやすい職場環境であるかどうかを判断する材料として、福利厚生が挙げられます。特に休暇制度の充実は、従業員のワークライフバランスを確保する観点において重要です。年次休暇や育児休暇、介護休暇、生理休暇、代休などの制度が整っており、またそれらが必要な時に取得しやすい環境であれば、メンタルヘルス対策としても有効でしょう。

これらは、メンタルヘルス対策において重要な一次予防である「セルフケア」の強化にもつながります。

メンタルヘルス不調者の把握と対応

メンタル不調は、いつ、誰にでも起こりうることです。

もし普段の自分と比べて少し違和感を持ったり、明確に症状を感じたりしたときには、改善に向けて対策を取ることが大切です。企業としてはどのようにして不調を把握し対応するかお伝えします。

ストレスチェックの実施

従業員のストレス度合いやメンタル不調の早期発見において、ストレスチェックの実施が有効です。労働安全衛生法に基づき、常時50名以上の従業員がいる事業場に1年間に1回、従業員のストレス度合いを調べるストレスチェックの実施が義務付けられています。ストレスチェックでは、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」といった項目を調査します。

ストレスチェック調査票において「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者は「高ストレス者」となります。「疲れがずっと抜けない」「休日でも仕事のことが気になって落ち着かない」など、メンタルヘルス不調を示すサインを多く持つ人が該当します。

ただし、それほど極端な自覚症状がなくても、担当業務の責任が重い、業務量が過度に多いなどストレス要因の多い仕事を抱えている人や、上司や同僚からのサポートが乏しい人も、今後メンタルヘルス不調に陥ることが懸念される対象として高ストレス者に分類される場合もあります。

こうしたストレスチェックの結果を活用し、どのようなメンタルヘルス対策を実施していくのか、どうやって参加率を高めていくのか検討することで施策の効果が向上します。

関連記事:ストレスチェックとは?対象者、目的、メリット、実施方法

相談窓口の設置

従業員がメンタルヘルス不調について気軽に相談できる窓口を設置することは重要なメンタルヘルス対策です。

2020年6月に施行された改正労働施策総合推進法によって設置が義務化されています。中小企業については2022年3月31日までは努力義務となっていますが、2022年4月1日には、大企業と同様に義務化が適用されるため、全ての企業において体制整備が必要となってきます。

こうした観点からも、相談窓口を設置し、社内に周知して従業員の利用を促すことはリスクヘッジにもつながります。

社内に設置する方法と、社外に設置する方法の2つがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。社内の場合は体制を作り、メールや電話、面談等の相談方法を決めることで設置できるという手軽さがあります。

しかし社内に不信感や疑念を抱いている従業員は相談しづらい側面もあるため、社外に相談窓口を設置することも有効です。必要に応じて検討すると良いでしょう。

関連記事:EAPとは?導入されている理由、効果、気を付けるポイント

職場復帰への支援

メンタル不調を発症してしまった従業員の治療と、休職後の職場復帰・再発予防の取り組みを検討しておくことは重要です。おろそかにすると、再発したり離職につながることもあるため、慎重に取り組む必要があります。

産業医の協力体制の整備

休職した従業員は、症状の回復への不安だけでなく、回復後に社会復帰できるかどうかの不安も抱えています。

復職については、休職時と同様に、医師の診断結果や見解に基づく判断と、本人とも相談の上、慎重に時期や受け入れポジションを決めていくことが重要です。産業医との協力体制を構築し、無理のないように勧めていく必要があります。

また一度復帰しても、一定期間をおいて再度不調に陥ることもあります。そのため、定期的に産業医や担当スタッフとの面談機会を設けたり、慌てることなく療養するよう促すことも必要です。

復帰支援制度の整備の整備

復職後すぐは業務量や、納期の厳しい業務については注意を払ったり、短時間での勤務形態にするなど、受け入れ体制の構築も三次予防に有効です。

ストレスチェックを用いたメンタル対策の状況把握と評価

労働安全衛生法に基づき、常時50名以上の従業員がいる事業場に1年間に1回、従業員のストレス度合いを調べるストレスチェックの実施が義務付けられています。ストレスチェックでは、「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」といった項目を調査します。

ストレスチェック調査票において「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者は「高ストレス者」となります。「疲れがずっと抜けない」「休日でも仕事のことが気になって落ち着かない」など、メンタルヘルス不調を示すサインを多く持つ人が該当します。

ただし、それほど極端な自覚症状がなくても、担当業務の責任が重い、業務量が過度に多いなどストレス要因の多い仕事を抱えている人や、上司や同僚からのサポートが乏しい人も、今後メンタルヘルス不調に陥ることが懸念される対象として高ストレス者に分類される場合もあります。

こうしたストレスチェックの結果を活用することで、経年的に実施しているメンタルヘルス対策がどのような効果があるかという評価や、従業員の変化などがわかるだけでなく、現在必要なメンタルヘルス対策がどのような部分であるかなどを検討し実施していくことでメンタルヘルス対策の効果が向上します。

部署ごとのストレス状況把握と改善対策が可能

ストレスチェックにおいて、集団分析及び職場環境の改善は法的には努力義務にすぎませんが、職場に潜在するストレス要因を特定し、それらを組織的に改善していくことで、ストレス負荷の低い職場環境の構築が可能です。

一次予防を主な目的とするストレスチェック制度の趣旨を踏まえ、ストレスチェックの結果を踏まえて従業員本人のセルフケアを進めるとともに職場環境の改善に取り組むことが可能です。

ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらうことで集団ごとのストレス状況のを把握することができます。

ストレスチェックの結果を職場や部署単位で集計・分析することで高ストレスの従業員の多い部署が明らかになります。この結果、当該部署の業務内容や労働時間など他の情報と合わせて評価し、事業所や部署として仕事の量的・質的負担が高かったり、周囲からの社会的支援が低かったり、職場の健康リスクが高い場合には、職場環境等の改善が必要と考えられます。

集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求めて、比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのか、また現在必要な対策はどのようなものかを調べるツールとしてストレスチェックを活用しましょう。

関連記事:【ストレスチェック】義務化と概要│目的やメリットを解説

メンタルヘルス対策の留意点

企業が具体的なメンタルヘルス対策を実施する際、厚生労働省は「労働者の心の健康保持増進のための指針」を参考にしながら推進していく場合も多いでしょう。

その中で、対策を推進する際の留意点として以下のような指摘がなされています。

職場以外の問題があることへの理解

心の健康問題は、職場のストレス要因だけでなく家庭・個人生活等の職場外のストレス要因の影響を受けている場合も多くあります。また、個人の要因等も心の健康問題に影響を与え、これらは複雑に関係し、相互に影響し合う場合が多くあります。

人事労務管理との関係

従業員の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の人事労務管理と密接に関係する要因によってより大きな影響を受けるため、人事労務管理と連携しなければ、適切に進まない場合が多くあります。

心と体の関係性

心の健康問題は、職場のストレス要因だけでなく家庭・個人生活等の職場外のストレス要因の影響を受けている場合も多くあります。また、個人の要因等も心の健康問題に影響を与え、これらは複雑に関係し、相互に影響し合う場合が多くあります。

運動アプローチによってストレス解消やメンタルヘルスが向上した研究事例

心の健康であるメンタルヘルスとフィジカル面での運動は一見すると別々のように感じられますが、これは表裏一体であり相互に関連があります。

運動には、

- セロトニン分泌が促進され、睡眠の質が上がる

- エンドルフィンによるストレス解消効果

- ドーパミンの分泌によりポジティブになる

など、さまざまな良い効果があります。

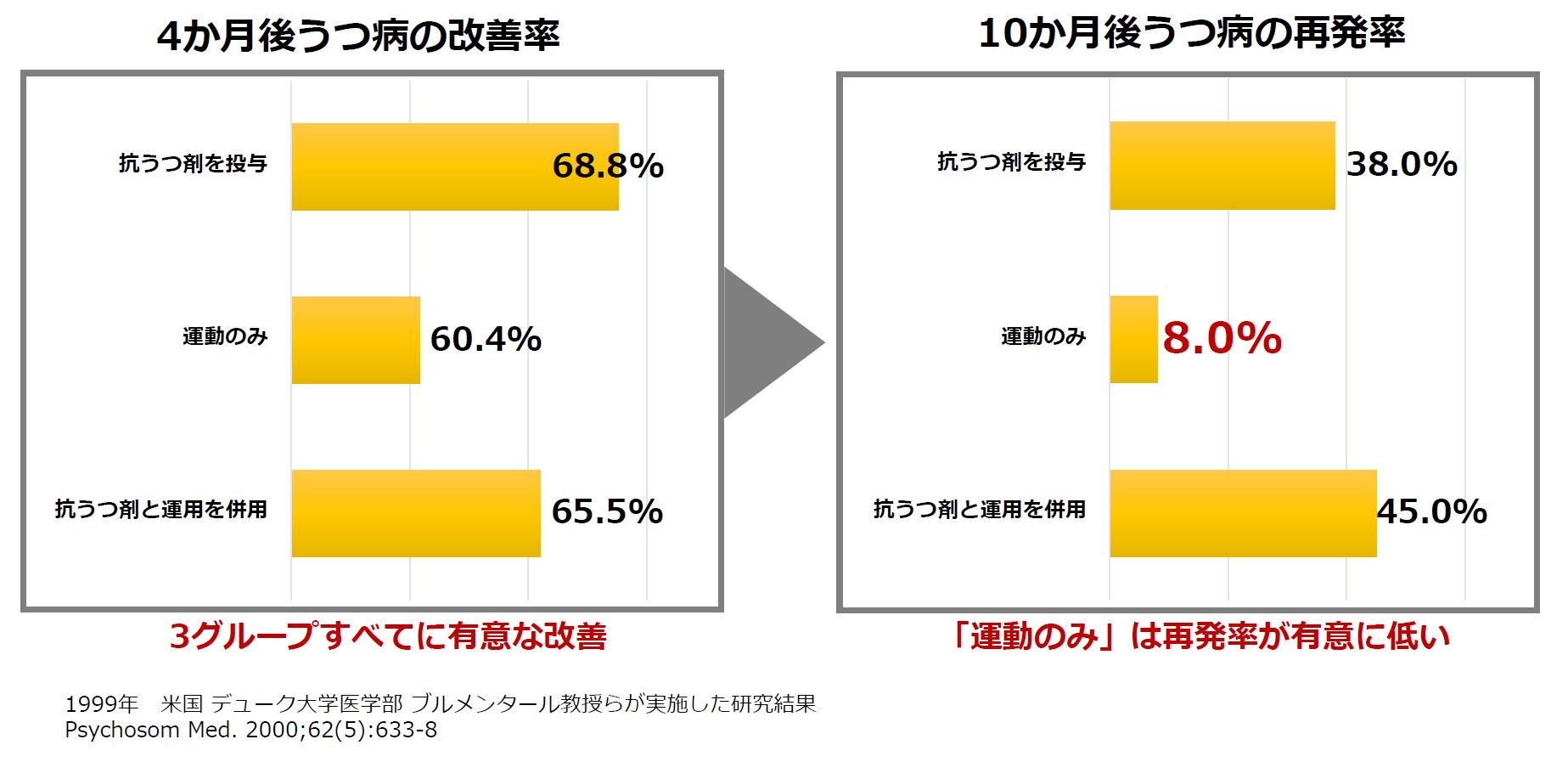

運動がうつ病に与える影響についての研究結果

少し古いデータになりますが、運動がうつ病に与える影響について、1999年 アメリカのデューク大学医学部のブルメンタール教授らの研究が有名です。うつ病患者156人を、薬(抗うつ剤)と運動、運動のみ、薬のみの3グループに分けて、4か月後と10か月後の経過を見るという研究がありました。

4か月後には、薬のみのグループは改善率68.8%で最も改善が見られましたが、10か月後は38.0%が再発しています。

一方、運動のみを見ると、4か月後は改善率60.4%であり、有意な改善が得られましたが、10か月後の再発率はさらに顕著であり、わずか8%の再発率だったという結果が得られています。

こうした研究からもわかるように、運動はメンタルに良い効果をもたらし、それを継続することは、さらに効果的です。

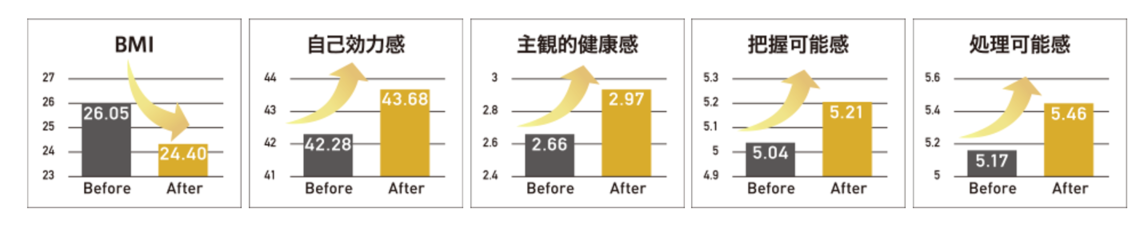

「企業向け健康増進プログラムによる心理的変化の検討」研究の結果

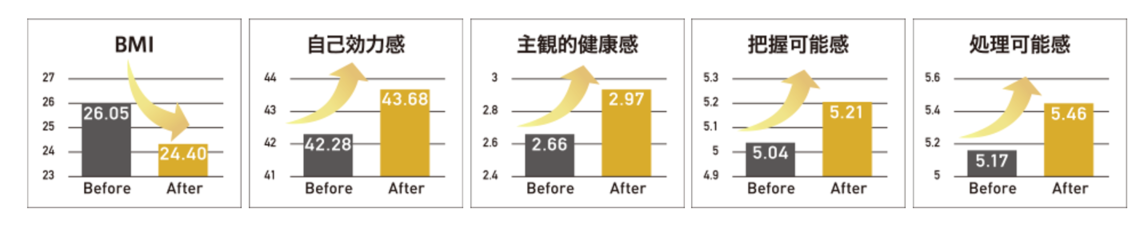

RIZAPが2018年11月から開始した筑波大学 水上研究室との共同研究「企業向け健康増進プログラムによる心理的変化の検討」においても、その効果が実証されています。

この研究は、298名(男性195名、女性103名)にRIZAPウェルネスプログラムを実施し、プログラム前後でのメンタル面での変化を比較した研究です。

「自己効力感」 :自分の可能性を認知する力

「主観的健康感」:自らの健康状態を評価する力

「把握可能感」 :現在の自分の状況を理解し冷静に捉える力

「処理可能感」 :ストレスに遭遇した際に”なんとかなる”と前向きに対処できる

これにより、プログラムの前後で参加者のBMIが最適化されたことに加えて、メンタルヘルスに好影響がある結果が得られました。

RIZAP式メンタルヘルス対策概要資料

RIZAPのメンタルヘルス対策は運動実践を織り交ぜ効果を最大化しています。プレゼンティーイズム予防や良質な対人関係の構築に向けて、自己肯定感を高めてストレスに対応できるようになるプログラムをご紹介いたします。

資料ダウンロードはこちら(無料)

運動アプローチによってストレス解消やメンタルヘルスが向上した事例

ライザップでサポートしたウェルネスプログラムで、メンタルヘルスが向上した事例をご紹介します。

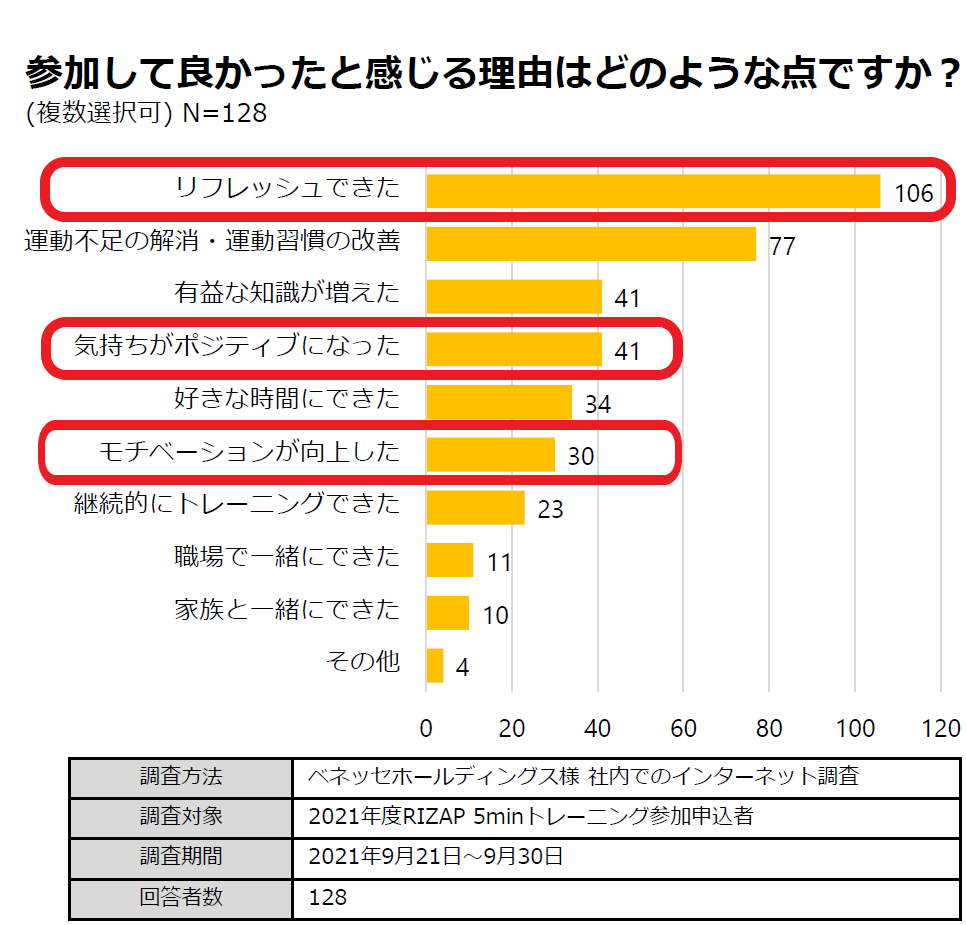

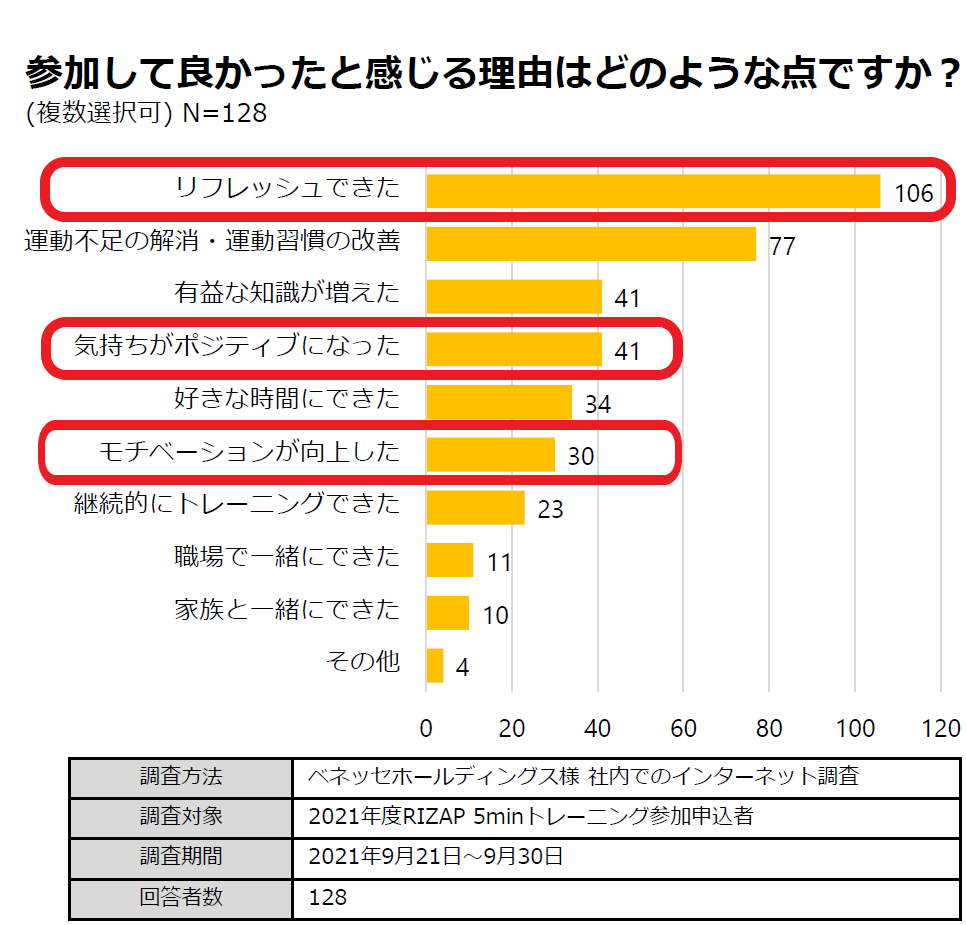

メンタル面での効果も表れたベネッセホールディングス様の事例

ベネッセホールディングスは、比較的若い従業員が多く、病気の人が多いわけではありませんが、生活習慣病予備軍については気を付ける必要があり、過去に生活習慣病の予防としてポピュレーションアプローチをいろいろ実施してきました。

今回RIZAP開催による健康セミナーでは参加者アンケートにおいて半数以上の従業員から、「運動不足の解消・運動習慣の改善」につながった声だけでなく、「気持ちがポジティブになった」「モチベーションが向上した」とメンタル面にも好影響を与えたと捉えられる前向きな回答が多く挙がりました。

ベネッセホールディングス様は健康無関心層が集まらず毎回関心のあるメンバーしか集まらないなど健康施策に関して苦戦を強いられている現状を変えるため、RIZAPの健康セミナーの導入を実施しました。

参加満足度は97.5%と高く、2019年度以降、参加申込人数は翌年に4倍、翌々年には9倍もの推移を遂げる結果となりました。2020年度よりテレワークなどで運動不足に悩む企業が増えている中、上記の取り組みの末「運動習慣がある」と回答した割合が毎年向上しています。

株式会社ベネッセホールディングスの詳しい事例資料はこちら

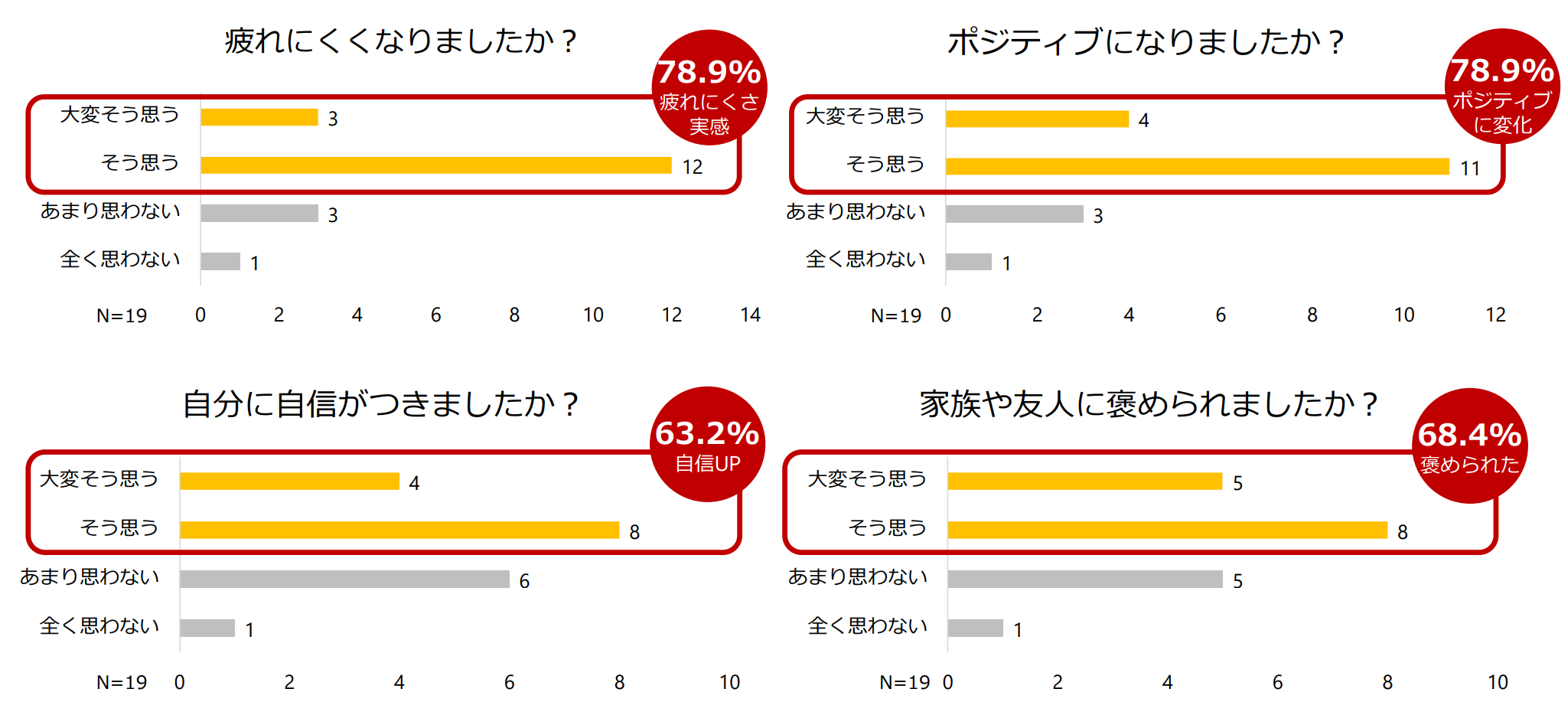

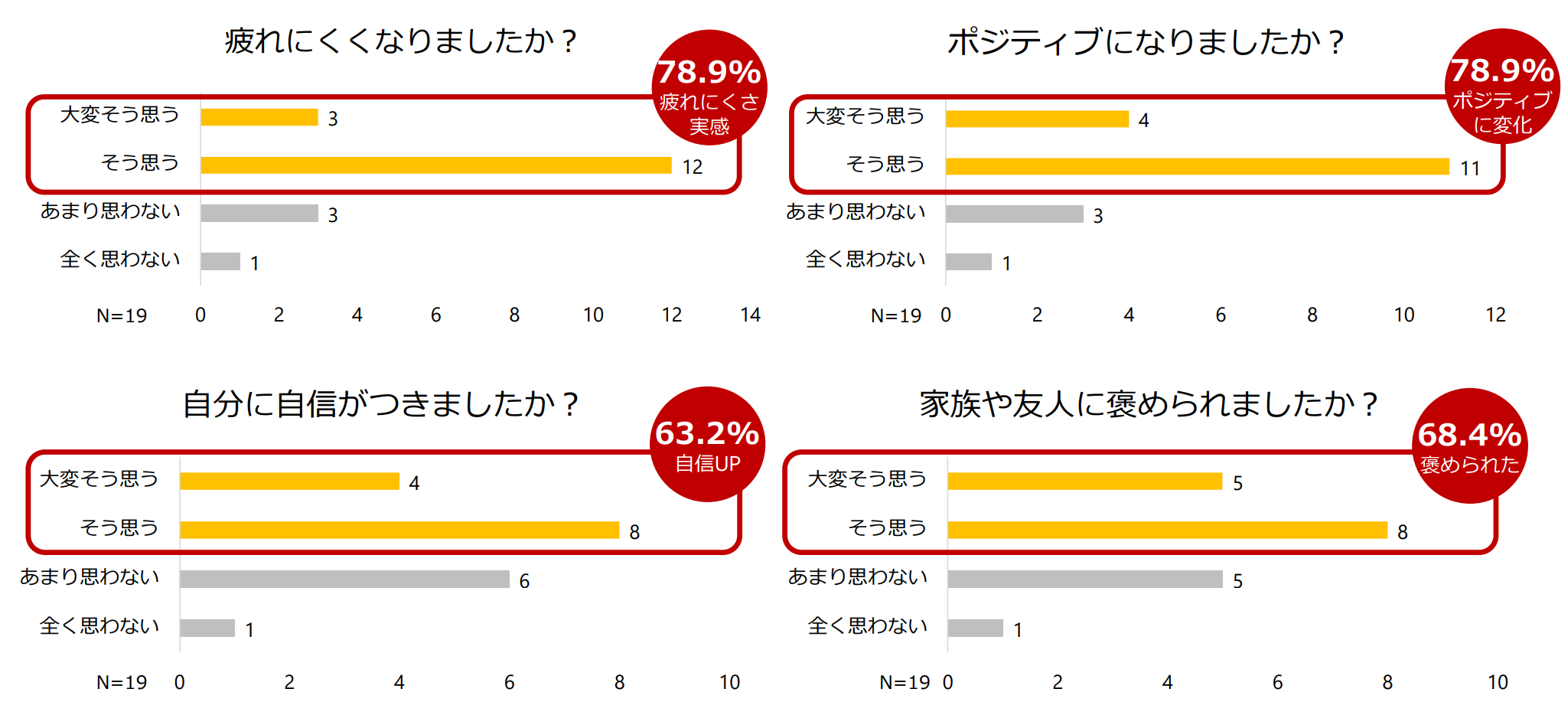

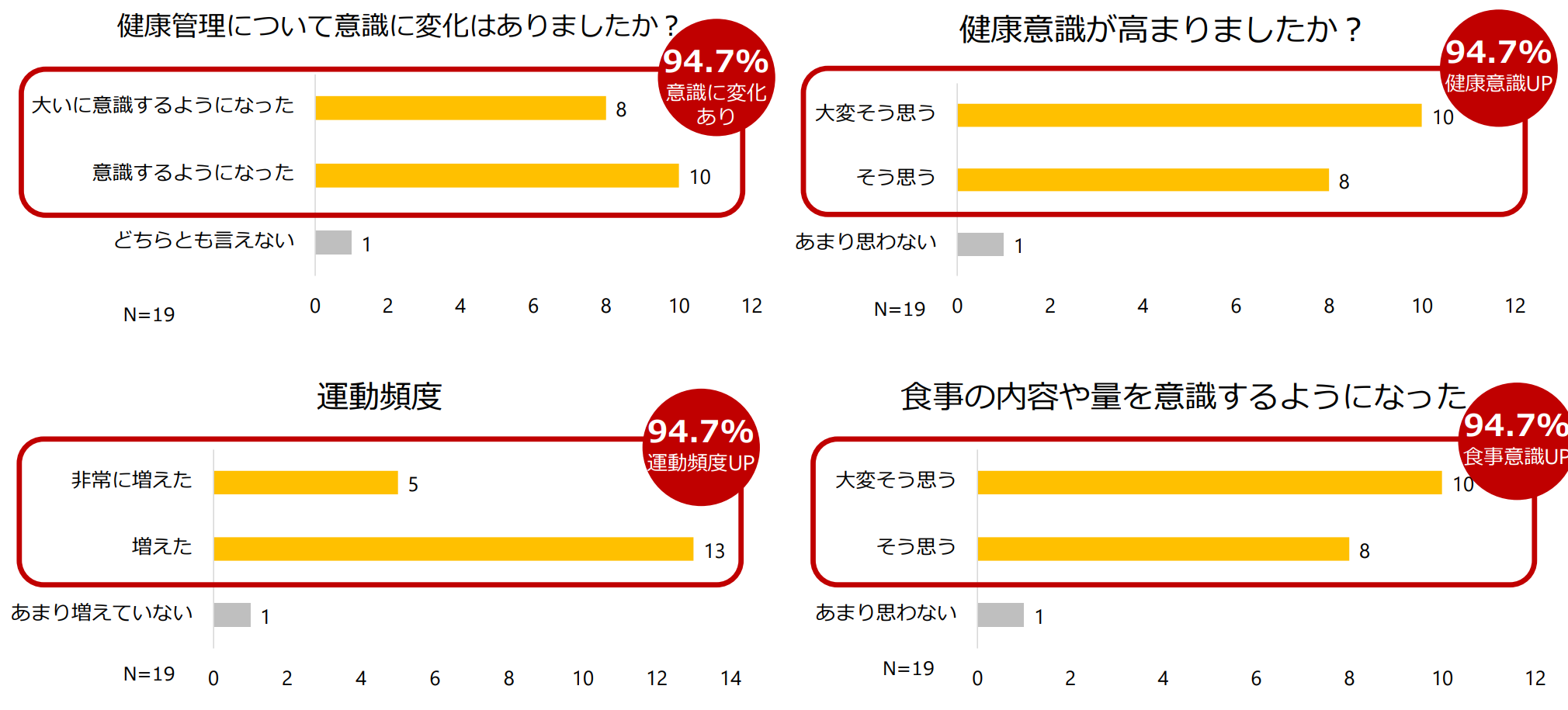

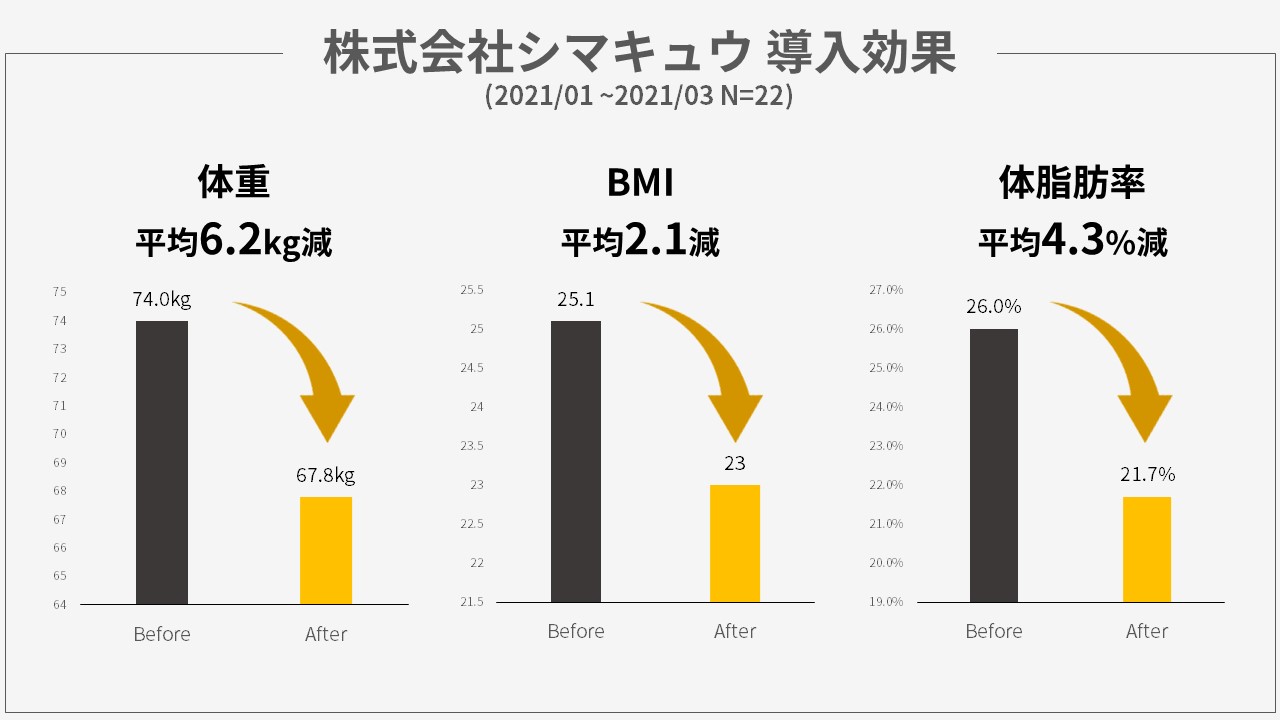

メンタル面も身体面も効果が確認された株式会社シマキュウ様の事例

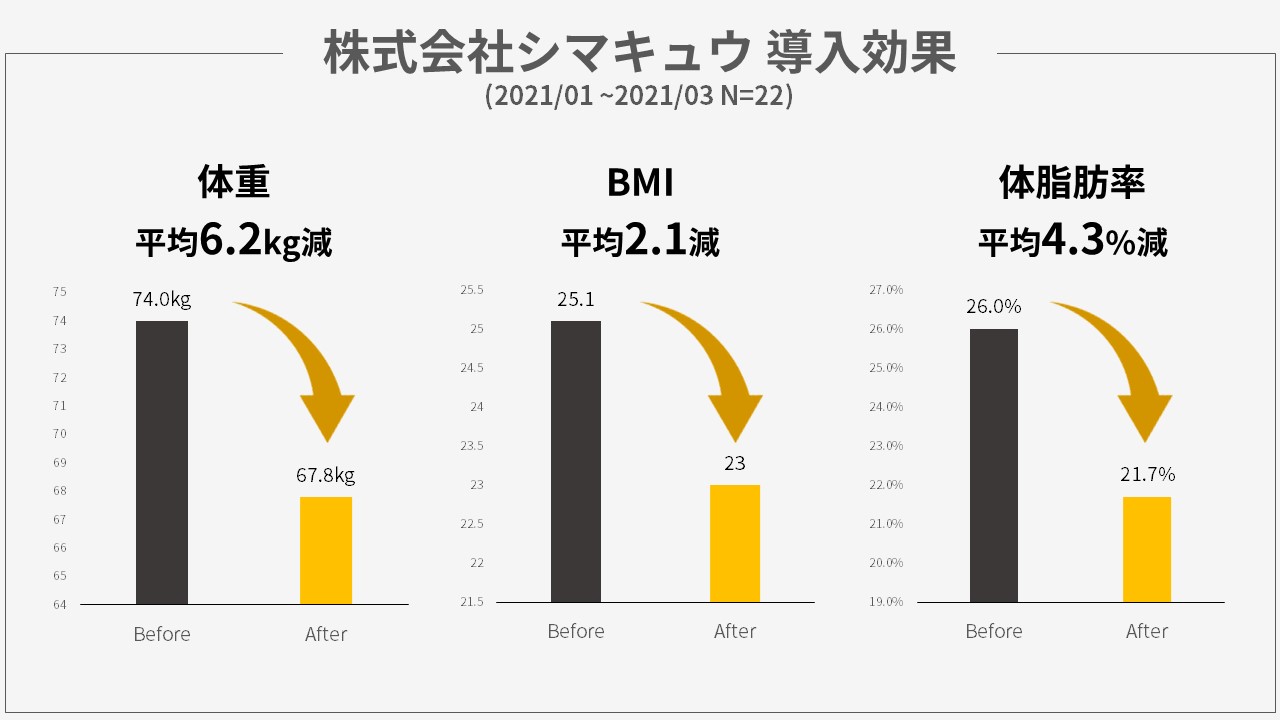

株式会社シマキュウでは、社長が率先して健康経営を推進し、RIZAPウェルネスプログラムを3ヶ月間実施した結果、下記のような結果が現れました。心身ともに変化が見られた好事例です。

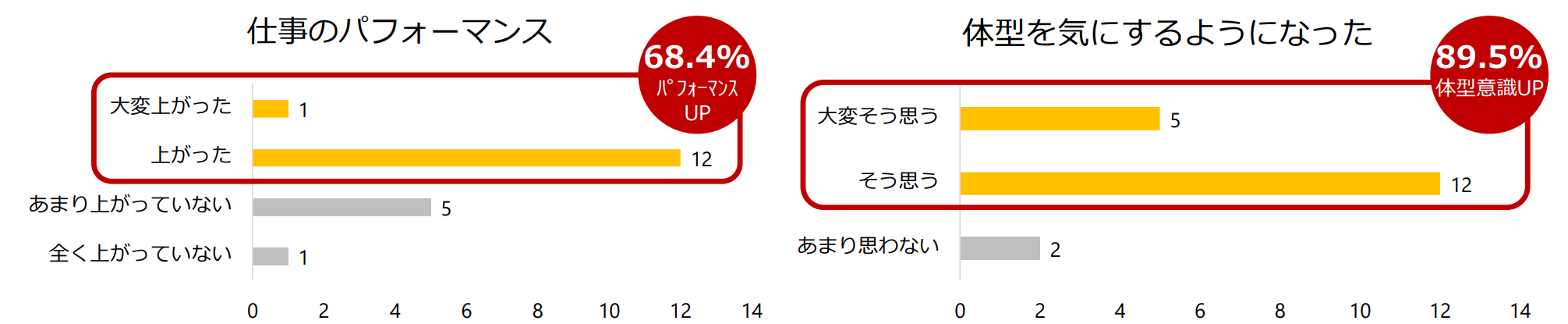

- ポジティブになった:78.9%

- 自分に自信がついた:63.2%

- 仕事のパフォーマンスがあがった:68.4%

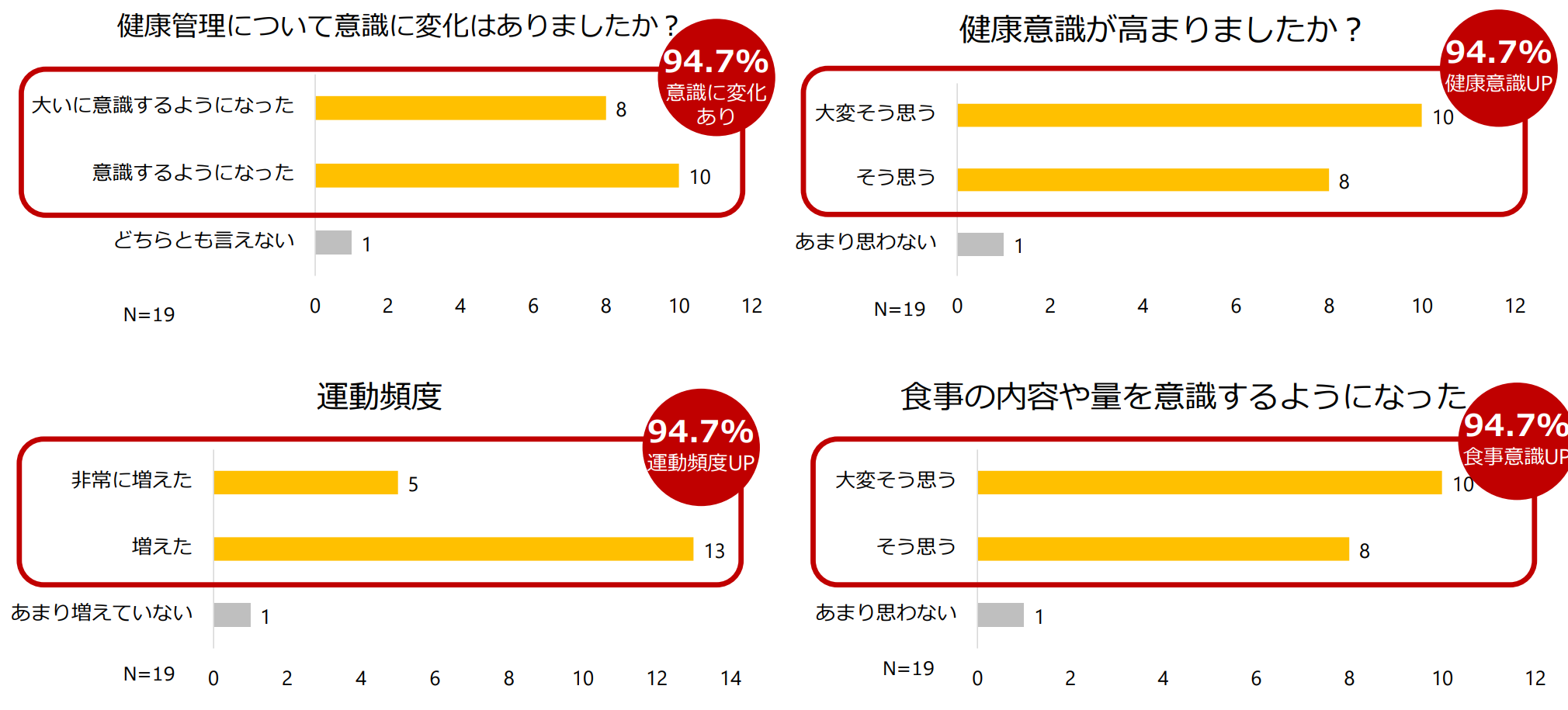

- 健康管理についての意識が高まった:94.7%

- 健康意識が向上した:94.7%

約8割の従業員が健康数値に何らかの問題がある有所見者であり、メタボ、高血圧症、糖尿病などの生活習慣病を抱える従業員が多い状況の中、社長が従業員一人ひとりと面談をされました。「健康を気遣った生活に変えて欲しい。大病せずいきいきと働いて欲しい」と想いを伝え、最終的には健康施策への参加率は100%になりました。

導入したRIZAPウェルネスプログラム「結果にコミット®コース」では3ヶ月の間、従業員同士でコミュニケーションをとりながら、RIZAPトレーナーが一人ひとりに合った生活習慣の定着をサポートしました。

株式会社シマキュウの詳しい事例はこちら

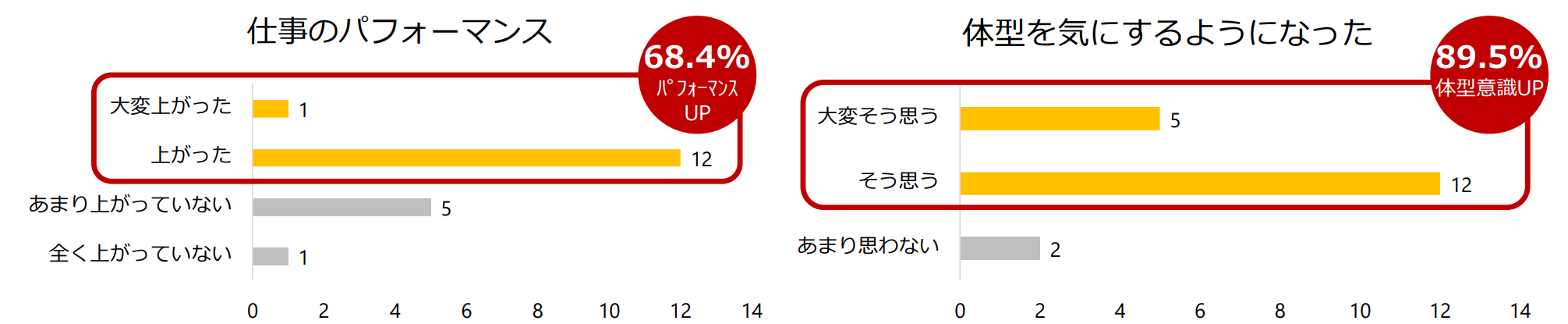

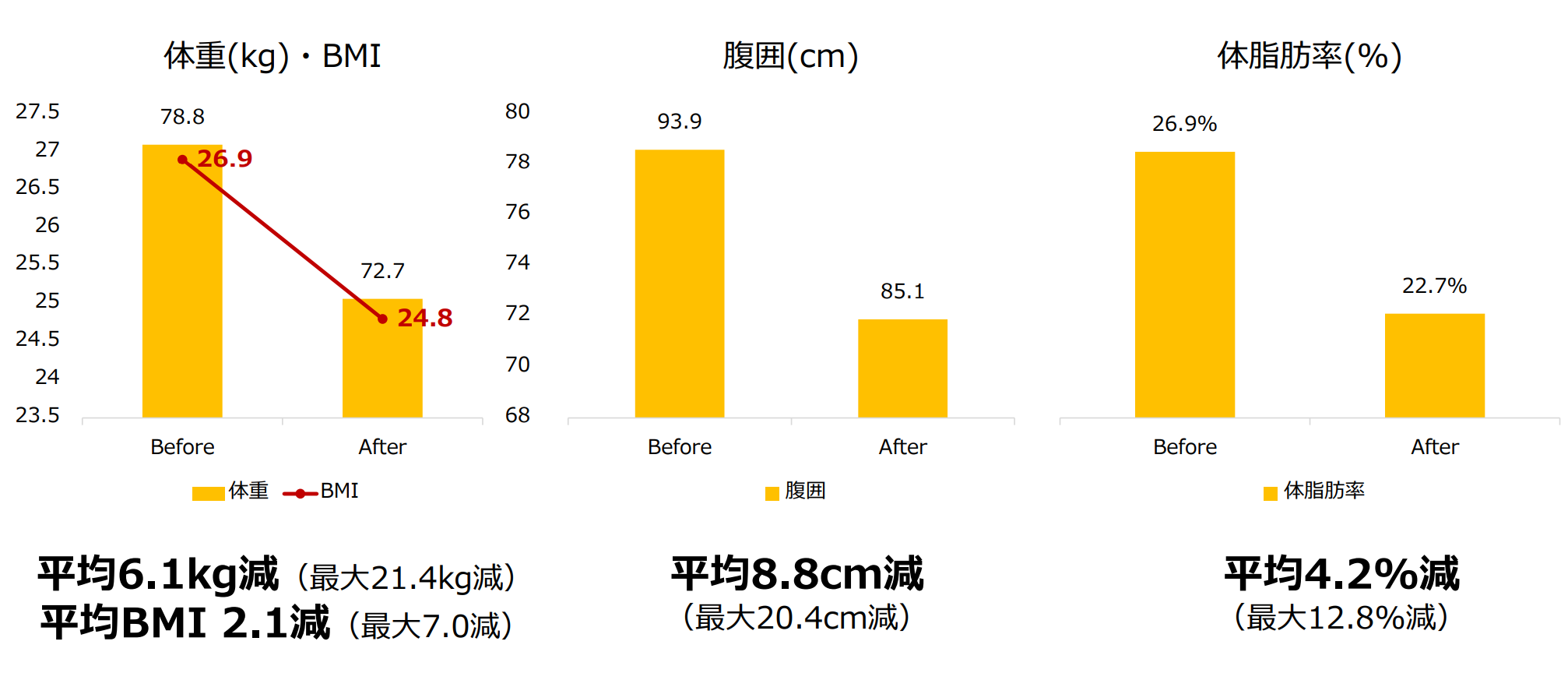

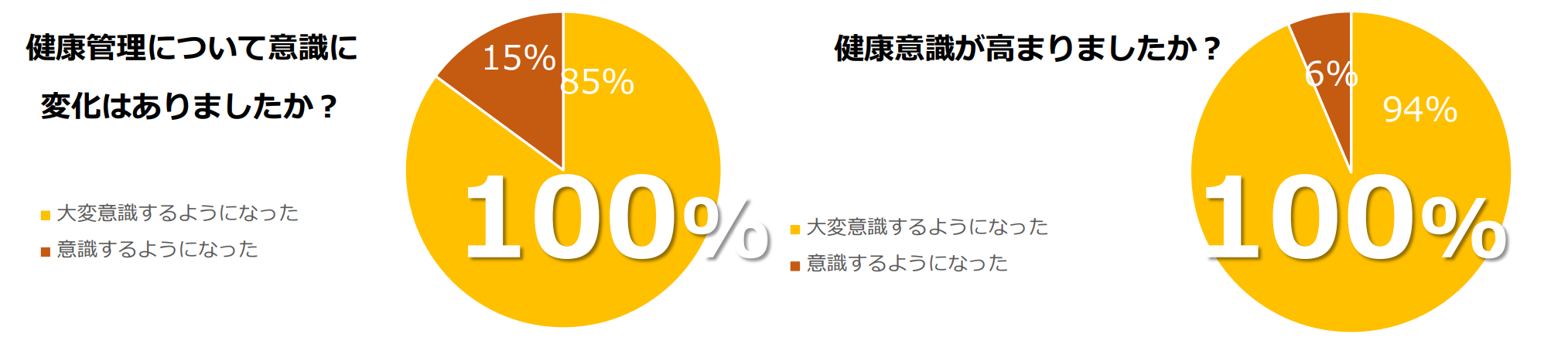

メンタル面身体面に効果が確認されたトヨタ自動車九州株式会社様の事例

トヨタ自動車九州株式会社では健康セミナー、卒煙施策など一般的なポピュレーションアプローチは既に実施されていましたが、疾病休業日数の低減・トヨタグループBMIワースト3からの脱却・高齢化対応のために一歩踏み込んだ健康施策を検討されていました。

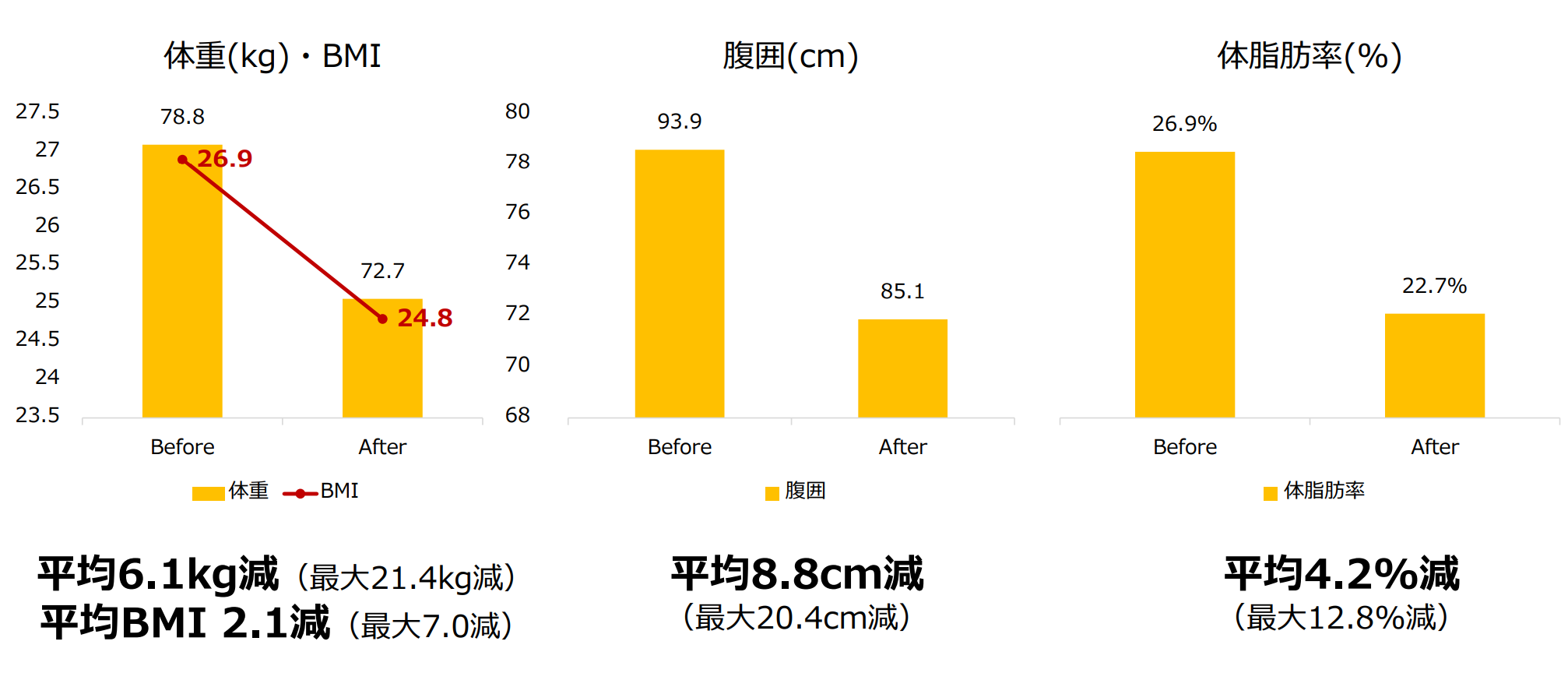

健康無関心層にも波及する強いポピュレーションアプローチとしてRIZAP法人ウェルネスプログラム「結果にコミット®コース」を導入し下記のような結果が現れました。まずは厳選したメンバーが生活習慣を改めて見た目を変え、追随するメンバーを増やそうと実施した50名において心身ともに変化が見られた好事例です。

- 体重平均6.1kg減(最大21.4kg減)

- BMI 平均 2.1減(最大7.0減)

- 腹囲平均8.8cm減(最大20.4cm減)

- 体脂肪率平均4.2%減(最大12.8%減)

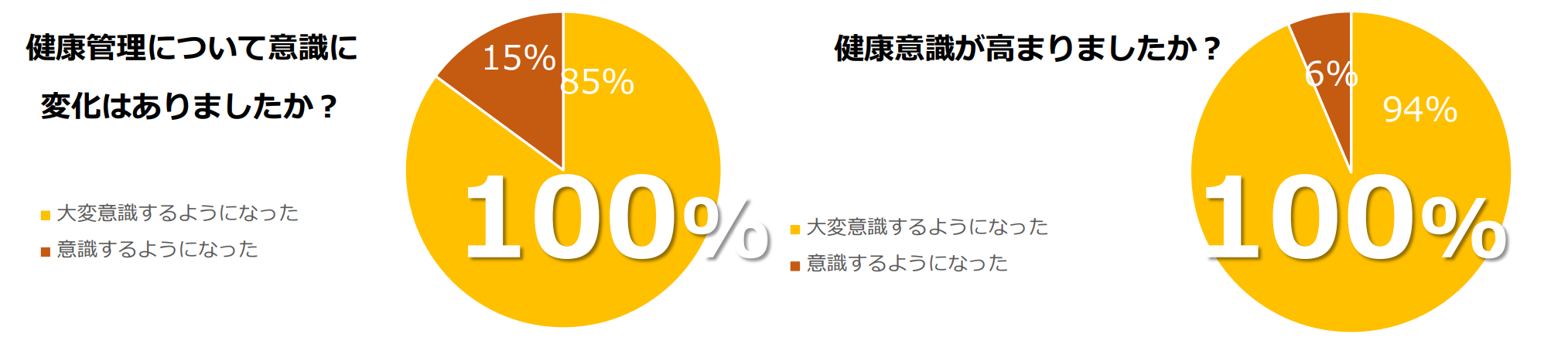

- 健康管理についての意識変化: 100%

- 健康意識が高まった: 100%

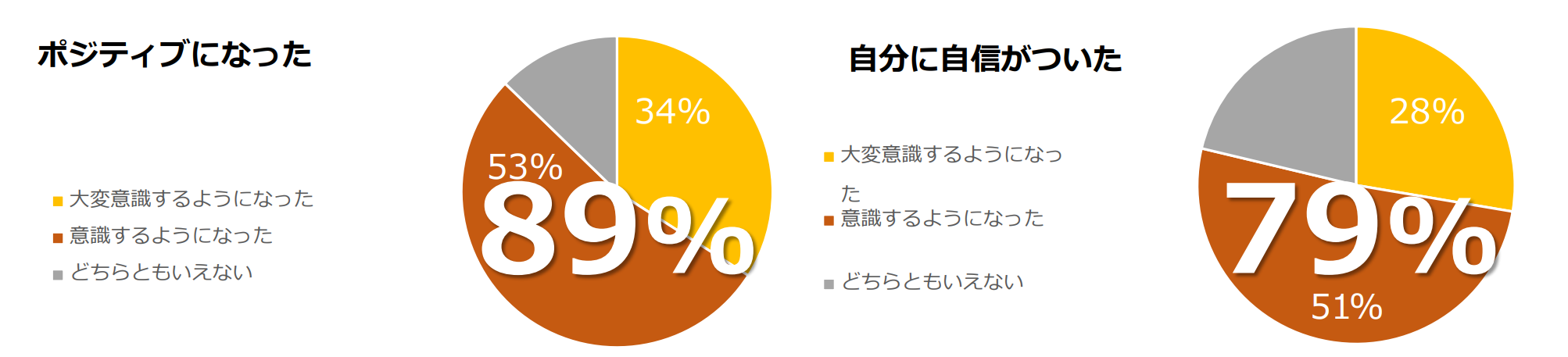

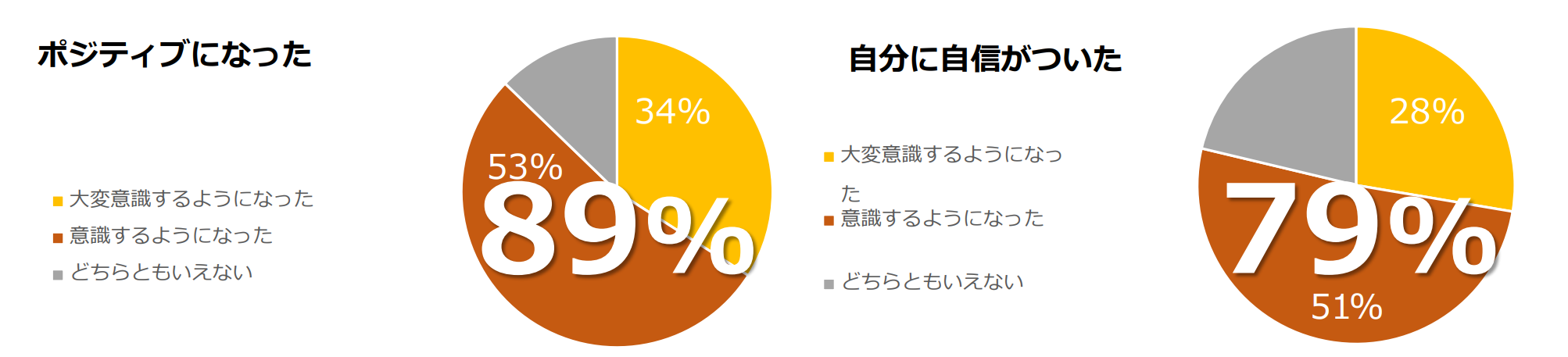

- ポジティブになった: 89%

- 自分に自信がついた: 79%

プログラム後には参加者から自発的な健康アクションが増えてくるとともに、参加してない方からも高い関心が寄せられ 「自分も参加したい」「体を変えたい」という声も上がっているとのことです。

トヨタ自動車九州株式会社の詳しい事例はこちら

お役立ち資料「メンタルヘルス対策入門編」を無料で公開

メンタルヘルス対策をこれからやろうとお考えの方の中には「何から手を付けるのが良いか迷う方」「基礎知識をおさらいしたい方」「どんな施策でどんな効果が得られるか知りたい方」も多いのではないでしょうか?

そこで、メンタルヘルス対策を推進するお役立ち資料「メンタルヘルス対策入門編」をお届けします。

どんな視点でメンタルヘルスを捉えるのが良いのか、自社の課題を把握するためには何が必要なのかなどを、基礎的な情報から、有効な施策や事例などを交えて総合的にご紹介しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)