職場環境とは

職場環境とは、単に作業をする場所そのものに限られません。作業方法や疲労回復するための設備、労働者の事故防止や健康面の管理なども、職場環境に含まれています。

職場環境を構成する要素には、人間関係、業務を行う環境、業務内容などがあります。一つの要素だけを改善しただけでは不十分で、どの要素も疎かにはできません。以下にそれぞれの要素について、具体的にどのようなものかを確認しましょう。

職場環境の要素1. 人間関係:コミュニケーションなど

人間関係が悪い職場環境では、従業員がメンタルヘルスの不調で悩んだり、心身症(ストレス性内科疾患)にかかったりする恐れがあります。従業員同士が円滑なコミュニケーションを取るためには、共同の作業スペースを設置したり、多くの人が参加するセミナーやイベントを開催するするなど、コミュニケーションが生まれやすい環境づくりをすすめることが大切です。

お互いに「あいさつする、気軽に話す、笑う、感謝する、それぞれの業務内容を知る」などのコミュニケーションを取り、理解し合う関係を作ることがメンタルヘルスの不調の予防につながります。

職場環境の要素2. 業務環境:空調照明など~設備レイアウトなど

人間関係だけでなく、物理的な環境も職場環境を構成する重要な要素です。

具体的にはオフィスの温度や明るさ、音、香り、触感などの五感に影響を与える環境要素、快適さを感じさせるパーソナルスペース、姿勢を正せるゆとり、設備の配置などが挙げられます。業務環境を形成する際には、不快さを感じさせる原因を減らして、快適な作業環境を維持管理する必要があります。

眩しい照明や暗い照明、空気の汚れ、悪臭、寒さや暑さ、多湿や乾燥などを、業務環境に適した状態に調整して維持します。

職場環境の要素3. 業務内容:裁量権、負荷の量、労働時間

業務内容も、職場環境を形成する要素の一つです。

重い荷物を持ち運ぶ業務や高温多湿・騒音などの中で行う業務、足腰などに大きな負担がかかる業務など、業務内容によって職場環境が悪くなるケースもあります。緊張状態がいつまでも続く業務や、操作しにくい機械を扱う業務内容も、従業員の心身に負担をかける職場環境に該当します。

業務を安全かつ健康に行うためには、作業姿勢、作業時間、使用機械などを確認・検討のうえ負担のかからない業務内容を採用して、従業員に業務内容を周知徹底、実行させることが重要です。

エンゲイジメント向上へ RIZAPウェルネスプログラム

近年、人手不足や離職率の増加、メンタルヘルス不調への課題などから、従業員エンゲイジメントを高めることの重要性が増しています。従業員のエンゲイジメントを高める方法について、どのように取り組もうか検討しているご担当者様も多いのではないでしょうか?

そこで従業員のエンゲイジメントを向上する取り組みとして、法人向け「RIZAPウェルネスプログラム エンゲイジメント向上へ」をお届けします。

RIZAPウェルネスプログラムはRIZAPメソッドに基づく座学とトレーニングを組み合わせた各種プログラムで、健康増進や社内コミュニケーション活性化、リフレッシュを促し、組織力の向上、ひいては企業価値向上を目指します。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

職場環境を改善する必要性

職場環境とは、単に作業をする場所そのものに限られません。作業方法や疲労回復するための設備、労働者の事故防止や健康面の管理なども、職場環境に含まれています。

従業員が働きやすい快適な職場環境を形成する配慮義務

労働安全衛生法第71条の3に基づいて、1992年に出された「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針(快適職場指針)」では、快適な職場環境の形成として以下の4つの点が示されています。

- 作業環境の管理:空気や環境、温度など、作業時の環境を整えること

- 作業方法の改善:従業員の心身の負担が軽減されるよう作業方法の改善を図ること

- 労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備

- その他の施設・設備の維持管理:身の回りの設備を清潔に使いやすいよう維持管理すること

従業員が1日の多くの時間を過ごす職場環境が悪いと従業員に大きな負担がかかり、企業の生産性低下にもつながりかねません。上記の点で改善を図り、従業員が働きやすい快適な職場環境を形成する配慮義務が事業主にあると定められているのです。

参照元:事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針

労働者の安全への配慮する必要性

従業員の安全と健康に配慮する「安全配慮義務」は、企業が負っている責任です。

労働契約法 第5条(労働者の安全への配慮)では、使用者は「労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められてます。

参照:厚生労働省 労働契約法

労働契約法第5条では、「使用者」の労働者に対する安全配慮義務が明記されており、使用者が守るべきものであることがわかります。決して労働者の義務ではなく、法律上の解釈では使用者の義務です。この場合の使用者とは、必ずしも企業の代表者とは限りません。部長や課長、会社そのものの場合もあります。指導する役割の人や、取引先へ指示を出す人、後輩を持つ人など、ケースバイケースでどんな人も「使用者」になり得るので、注意が必要です。

企業側が「労働者の安全への配慮」を実施するためには、労働環境や業務内容を加味し、具体的な対策を講じなければなりません。安全への配慮のためには、従業員の作業環境を整えることと、従業員の健康管理を行うことが重要になります。

自社に所属している従業員だけでなく、協力会社の従業員や派遣社員など同一環境下で働くすべての労働者が安全配慮義務の適用範囲内となります。また国内だけでなく、海外で勤務する従業員も安全配慮義務の範囲内となるため支援する必要があります。

また、違反した場合、罰則はありませんが、損害賠償請求がなされる可能性があります。安全配慮義務を遵守することは、企業の社会的責任のひとつです。

関連記事:【判例紹介】安全配慮義務とは、基準、対策、違反のない組織づくり

ストレスチェックの集団分析結果の活用

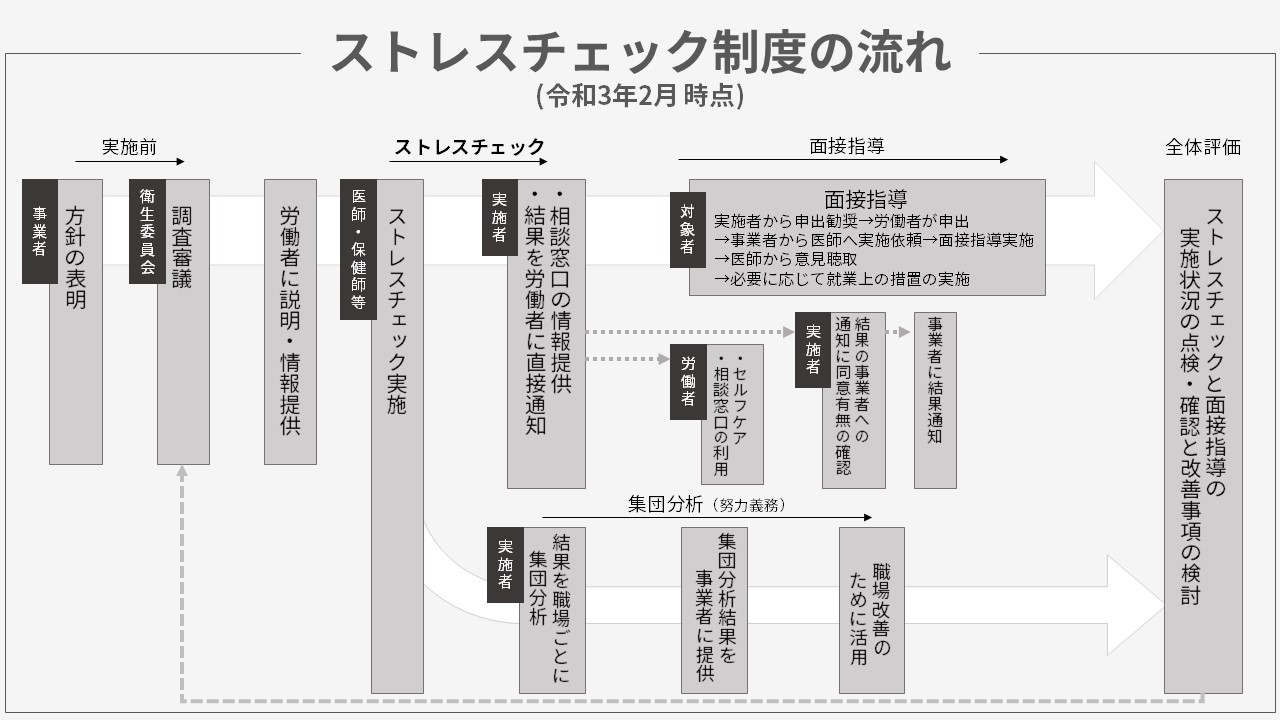

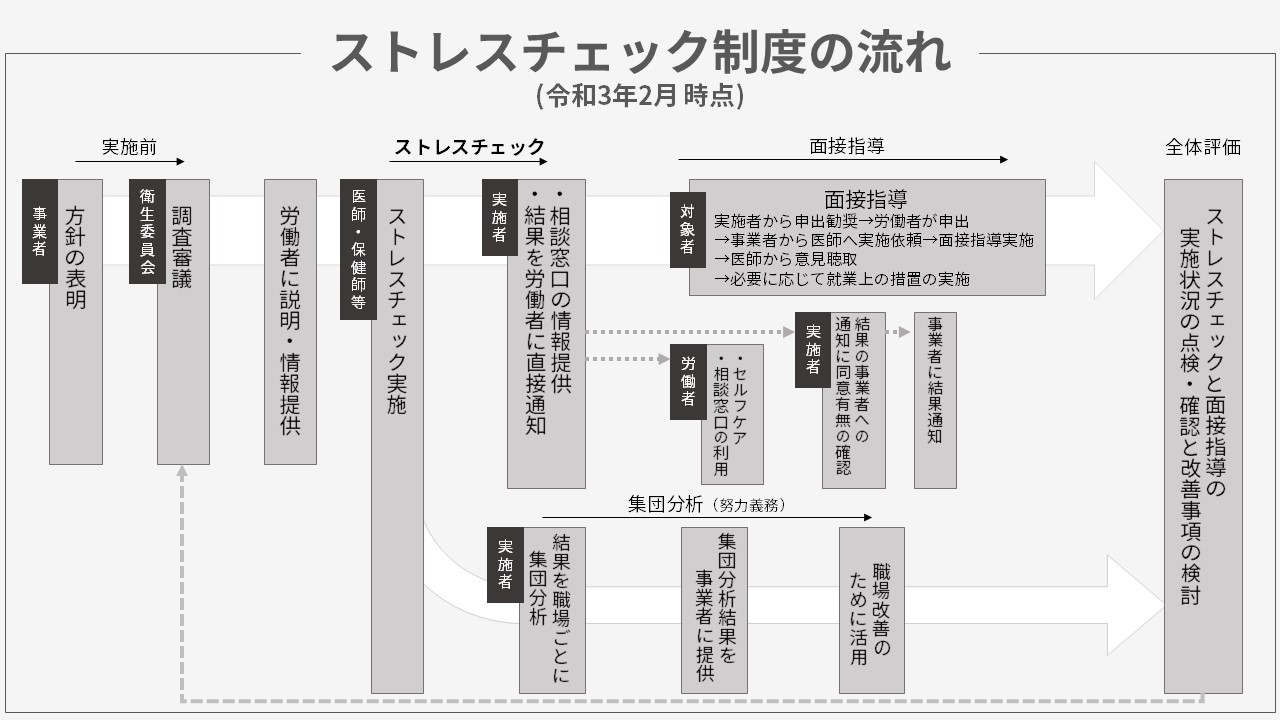

2015年2月の労働安全衛生法の改正により、従業員数が50名以上の全事業者においてストレスチェックの実施が義務化されました。

ストレスチェックとは、従業員のストレス状態を調べるための簡易的な検査のことです。ストレスチェックは基本的にセルフチェック方式で行われ、従業員は選択式の調査票を通して、自身のストレス状態を回答していきます。

ストレスチェックは、「メンタルヘルス不調となることを未然に防止する」ことを目的としています。つまり、従業員が自分の現在の精神状態を見直し、メンタルヘルスの不調の発見や改善にいち早く取り組めるようにすることにその本質的な目的と意義があります。メンタルヘルスの一次予防としてこのストレスチェックだけでなく、従業員が自分で行うストレス緩和ケアのほか、業務環境の改善がこの段階に含まれます。

そのためストレスチェックはただ実施するだけでなく、ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を職場環境改善の対策等に活用する事業場の割合を60%以上にすることが厚生労働省の第13次労働災害防止計画の中で目標として掲げられています。

参照:厚生労働省 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳

高ストレス者の多い職場は人間関係もギスギスしやすく、不注意などによるヒューマンエラーも起きやすくなります。高ストレス者のメンタルケアをすると共に、職場に内在するストレス要因を見つけて事前に対策を打つことで、職場環境の改善や労働生産性の向上を期待できるでしょう。

関連記事:ストレスチェック制度とは?対象者、目的、メリット、実施方法

職場環境を改善するメリット

職場環境の改善を行うと、従業員のストレス軽減やメンタルヘルス対策、生産性の向上、人材の確保などの多くのメリットにつながります。

詳細について以下で理解を深めましょう。

ストレスの軽減・メンタルヘルス対策

厚生労働省の調査によると、現在の仕事や職業生活に関することで「強い不安とストレスがある」と感じている従業員の割合は54.2%となっており、全体の半数以上を占めています。ストレスになっている内容は、「仕事の量」が42.5%と最も多く、次いで「仕事の失敗、責任の発生等」が35.0%、「仕事の質」が30.9%、「対人関係(セクハラ・パワハラを含む)」が27.0%と続いています。職場環境の改善が必要な職場は少なくないようです。

参考:厚生労働省 令和2年労働安全調査 個人調査

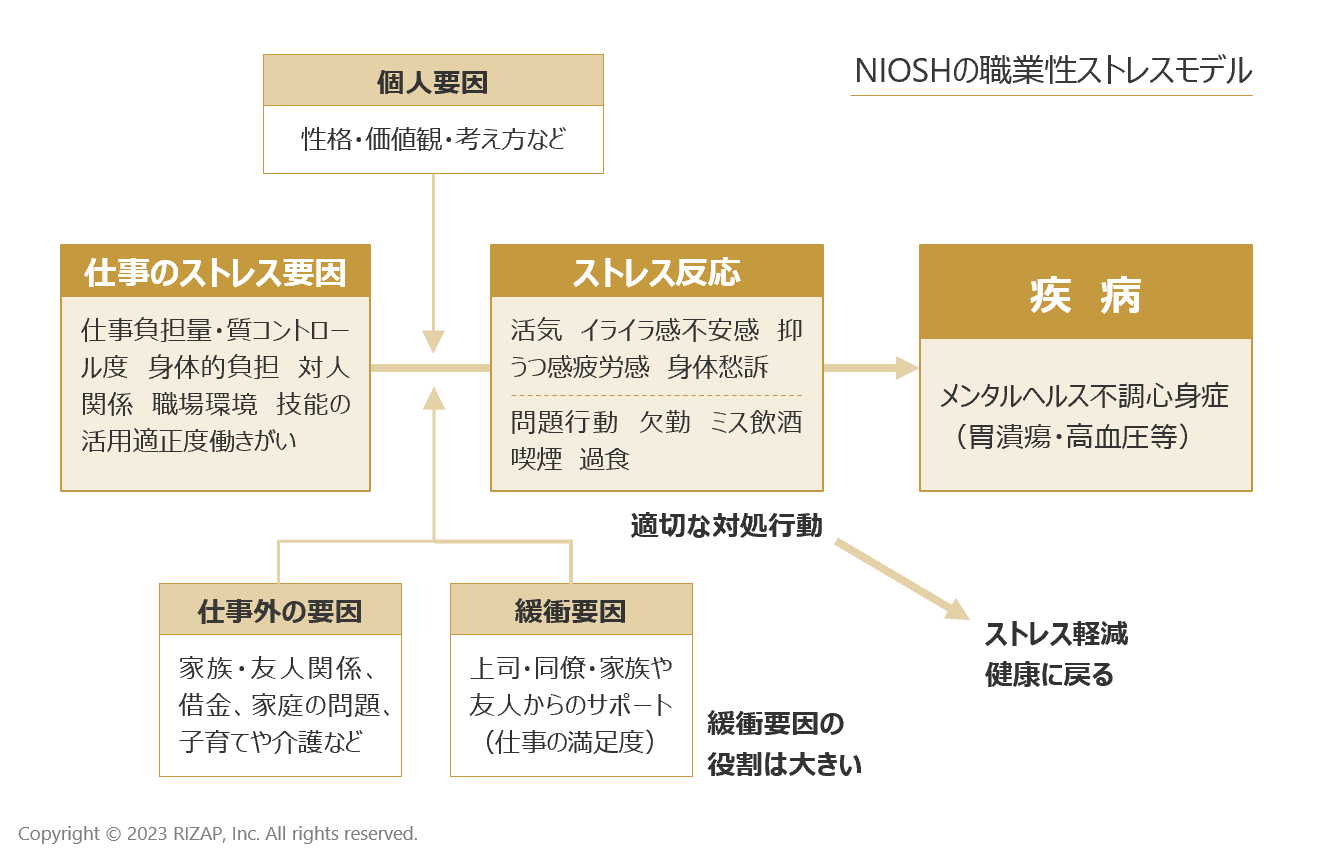

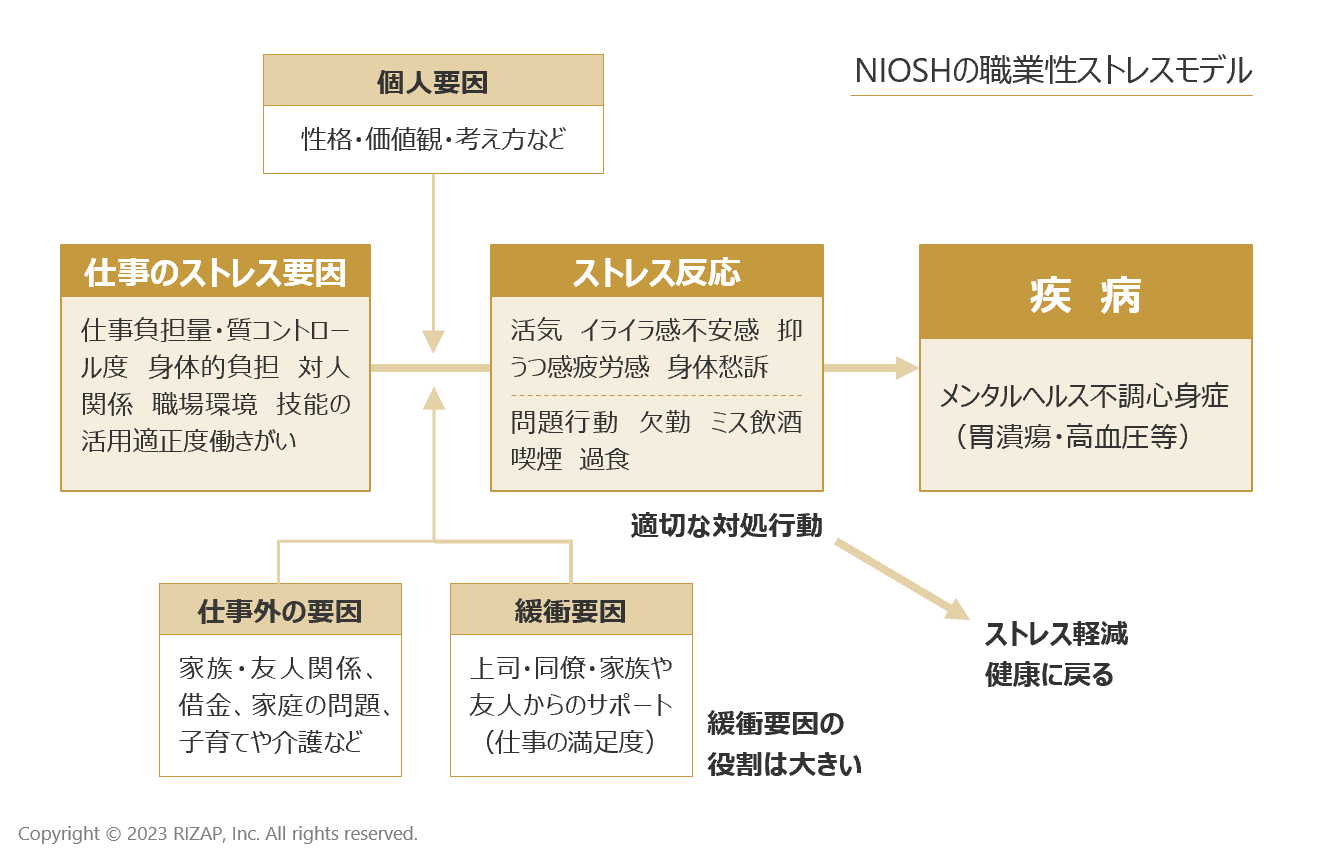

職場環境やその他の要因がストレスにどう影響したかを知るには、米国国立労働安全衛生研究所(NIOSH)が作成した「NIOSH職業性ストレスモデル」があります。仕事上のストレス要因、急性のストレス反応(ストレスによる体や行動の変化)と、さまざまな要因で構成されるモデルです。

仕事上のストレス要因を受けてストレス反応(心理面、生理面、行動面への変化)がおき、やがてストレスに関連した疾病やメンタルヘルス不調などの問題が生じる、という一連の流れを示します。その流れに影響を及ぼすものとして、仕事外の要因や年齢・性別・性格といった個人要因、上司・同僚・家族からの支援などの緩衝要因が挙げられます。

このモデルからもわかるように仕事のストレス要因の一つとして職場環境があげられており、職場環境を見直すことで従業員のストレスの軽減やメンタルヘルス対策につながることがわかります。

業務で生じる疲労やストレスが蓄積すると、心身の不調を引き起こす場合があります。不快な温度や湿度、機械の大きな音が鳴り続けている職場環境で働く場合、従業員は常にストレスにさらされている状態といえます。体調を崩して休職や退職に至ることもあるでしょう。

コミュニケーション不足などが原因で人間関係に問題が生じている場合には、従業員にメンタルストレスが溜まりやすくなります。改善策や対策をとらないと、従業員がうつ病にかかる恐れがあります。職場環境の改善により従業員の心身のストレスを減らすことは、従業員の健康維持に役立ちます。

関連記事:職場のメンタルヘルス対策の具体例|4つのケア、予防法、事例

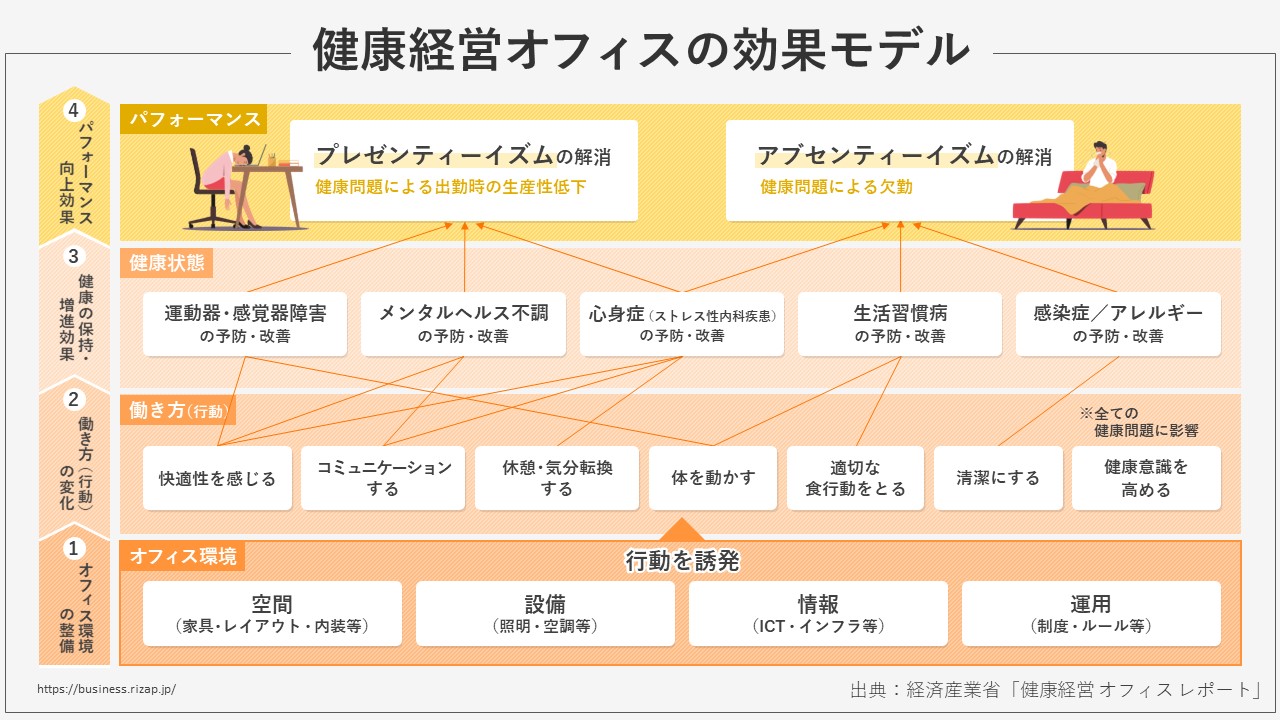

アブセンティーイズム・プレゼンティーイズムの解消

職場環境改善を行い健康状態をも改善することで、プレゼンティーイズムやアブセンティーイズムの改善にもつながります。

プレゼンティーイズム(presenteeism)とは、欠勤には至っていないものの「健康問題が理由で生産性が低下している状態」を指します。言い換えると、心身の不調によって、パフォーマンスが思うように出せない状況のことです。また、ブセンティーイズム(absenteeism)とは「健康問題による仕事の欠勤」、いわゆる「病欠」を指します。

健康状態が悪く、生産性が低くなったり、そもそも病欠してしまうことは仕事に大きな影響を及ぼします。

予防として、「休憩・気分転換する」「体を動かす」「健康意識を高める」などの行動が推奨されており、職場環境改善対策の中で実行を促すことが可能です。職場環境改善対策を行うことは健康状態を改善し、仕事のパフォーマンスの向上につながります。

関連記事:プレゼンティーイズムとは?測定方法、改善対策の具体例、原因

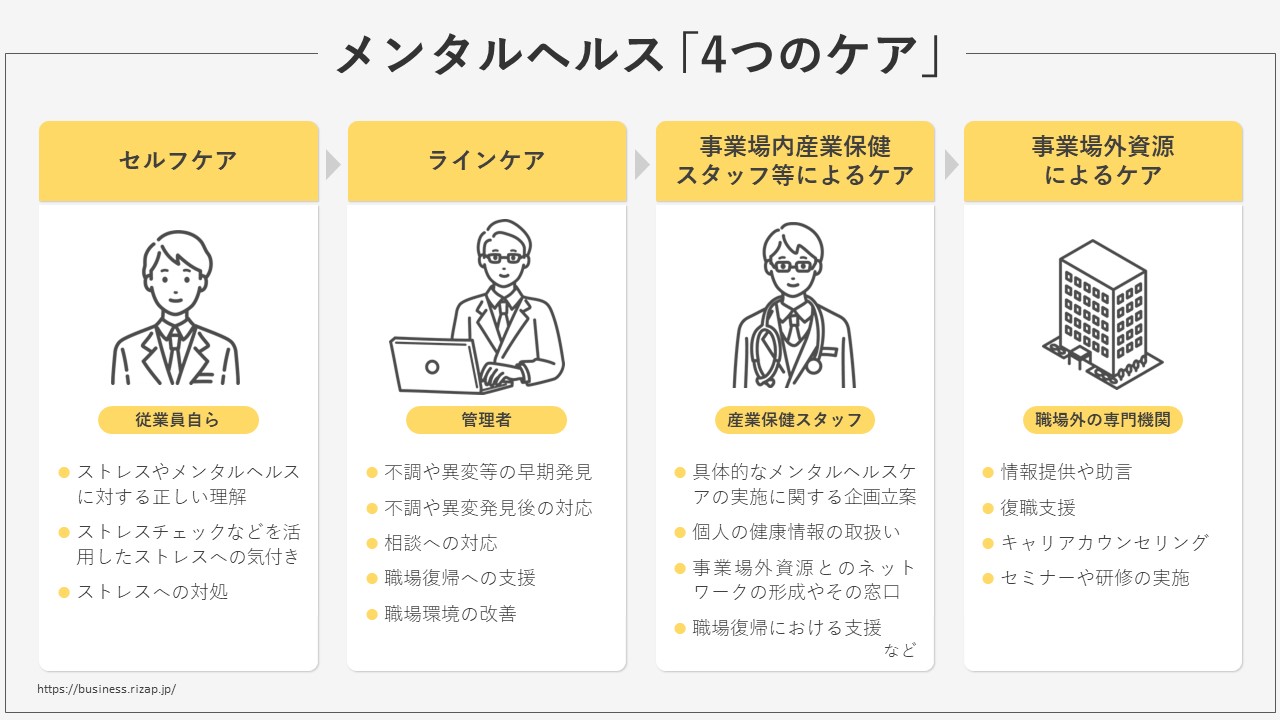

ラインケアの推進

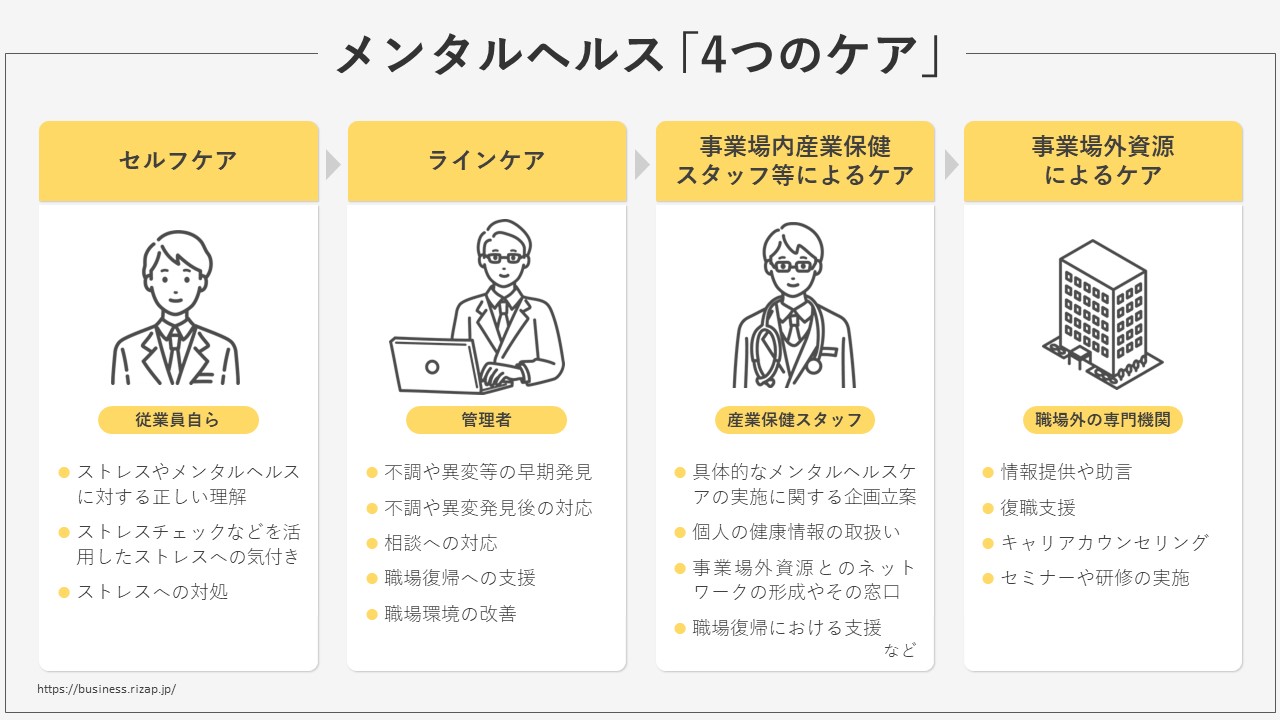

ラインケアとは、職場でのメンタルヘルスの取り組みのなかでも、マネジメント層と呼ばれる部長や課長などの管理監督者が、部下の健康状態等の違いに気付き、対策とケアを行うことを指します。ラインケアは厚生労働省が定める「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に示される、メンタルヘルスの4つの予防の対策の一つです。4つのケアとは下記の4つをさします。

ラインケアを推進しメンタルヘルスの対策を行う上で、職場環境の整備は欠かせません。

コミュニケーション不足などが原因で人間関係に問題が生じている場合には、従業員にメンタルストレスが溜まりやすくなります。改善策や対策をとらないと、従業員がうつ病にかかる恐れがあります。職場環境の改善により従業員の心身のストレスを減らすことは、従業員の健康維持に役立ちます。

ラインケアの推進のためにも、ストレスチェックや従業員アンケートを活用し従業員への直接的な取り組みだけでなく環境整備の観点からも対策を行っていくことが重要です。

関連記事:ラインケアとは?職場のメンタルヘルス対策、管理職の役割

医療費の軽減

ストレスによる心身の不調の増加は、医療費の増加をもたらします。

職場環境の改善によって、従業員のストレスが減ると診療を受ける機会も減っていきます。これにより、企業が負担している従業員の社会保険料をコストダウンすることが可能です。

病気や慢性的な体調不良に至らないよう、また従業員が元気に仕事に取り組んでもらうためには企業の施策として健康管理や職場環境改善を推進していく必要があります。

健康リスクが低い従業員の労働生産性損失コストが年間推計56.4万円であるのに対して、健康リスクが中の従業員では1.2倍(年間推計66.8万円)、健康リスクが高い従業員は2.8倍(年間推計159.4万円)と非常に差があることも示されており、健康リスクの予防に対して注目が集まっています。

参照元:日本労働研究雑誌 2018年6月号(No.695)掲載 古井祐司(東京大学特任教授)村松賢治(東京大学受託研究員)、井出博生(東京大学特任准教授)「中小企業における労働生産性の損失とその影響要因」

生産性の向上

業務内容、業務工程の負担を軽減させるなどの改善策を講じると、業務の効率化につながります。生産性を高めるためには、従業員一人ひとりの労働意欲や貢献意識を高める職場環境が必須です。そのためには適切な雇用環境や評価制度を整え、働き方について従業員が選択できる環境を提供する必要があります。現在の職場環境を客観的かつ俯瞰的な視点から分析し、長時間労働の是正や作業の導線管理、立場に関係なく意見を述べられる企業風土の構築などに取り組みましょう。

普段の仕事のなかで従業員がストレスを感じている部分を特定し、工程を簡略化することも検討できます。

まずは業務分担が適切かを確認します。一部の従業員に負担が偏っていると、従業員全員が協力しながら効率よく業務を行うことができません。

次に、作業動線も確認します。オフィスのデスクやキャビネット、コピー機などが使いづらい位置にある場合、ファイルの取り出しなどに無駄な動作が発生して、業務の効率が下がります。共用の機器はどこからも行きやすいように動線を考慮した配置に変更すると、業務効率がアップし、生産性の向上も期待できます。

関連記事:生産性向上とは | 目的や効果、具体的な取り組み方

定着率の向上

過剰労働を防ぐために残業時間を管理したり、有給休暇の取得率を上げる対策を講じたりすることも必要です。普段から有給休暇を取りやすい雰囲気だと、この職場なら無理なく働けると感じる従業員が増え、離職率も低下するでしょう。

従業員が育児休暇や介護休暇などの制度を利用しやすい環境をつくることも大切です。家庭と仕事を両立できる職場環境がつくられていると、従業員が長く勤めやすくなり、研修や教育にかかるコストや時間を削減できます。

また、このようなホワイト企業には人財も集まりやすく、採用にも良い影響が期待できるでしょう。

関連記事:定着率とは?低い原因、向上のための効果的な取り組み

企業イメージの向上

職場環境の改善は、企業イメージの向上にもつながります。

企業イメージの向上と言うと、商品・サービスの品質向上や広告戦略の策定など、対外的な取り組みを連想するかもしれません。しかし最近では、労務問題への社会的関心の高まりやSNSの普及を受けて、職場環境など企業内部の情報も消費者に伝わるようになってきています。それらの情報が企業イメージを大きく左右するのです。

つまり、どんなに良い商品やサービスを提供していても、劣悪な環境で従業員を働かせている企業の商品は消費者から選ばれない時代になっています。

職場環境が整っていると、従業員も働きやすくモチベーションやエンゲイジメント向上につながり自主性をもって働く従業員が増え、質の高いサービスが提供できます。

また、リクルート効果も期待できます。

関連記事:企業イメージ向上のための3つの方法

顧客満足度の向上

従業員のエンゲイジメントが高い状態で仕事をしていると、業務品質も上がり結果として顧客満足度の向上も見込めます。満足感を覚えた顧客がSNSや口コミサイトなどで好意的な評価を発信してくれれば、さらに好循環が見込めるでしょう。

コミュニケーション活性化

職場環境の改善は、職場のコミュニケーションが活性化します。職場環境が整っていると、従業員のコミュニケーションが取りやすくなり、上司や部下、同僚間のコミュニケーションが円滑にとれるようになり、人間関係も良好になりやすくなります。

レイアウトや余剰スペース、仕事以外での場の共有等を通してコミュニケーションをより円滑にしていくサポートをしていきましょう。

関連記事:社内コミュニケーションを活性化させるメリットやポイントとは?

【無料ダウンロード資料】

エンゲイジメントが向上する健康施策とは?

健康プログラムは従業員エンゲイジメント向上につながります。

仕事で忙しい従業員が継続的にプログラムに参加するためには、「興味」「楽しさ」「モチベーション」が欠かせません。

■ 社内コミュニケーションを活性化させたい

■ 離職率を低下させたい

■ 健康経営を推進したい

そんなお悩みをお持ちのご担当者様はぜひご覧ください。

資料ダウンロードはこちら

職場環境改善のアイデア

働きやすい職場づくりの具体的なアイデアをいくつか紹介します。

下記のアイデアに共通していることは、オープンで快適なオフィスづくりです。従業員が一人で抱え込まず情報を共有し、相談できる環境は職場の活発なコミュニケーションを促します。

人間関係を活性化する取り組み

人間関係が悪い職場環境では、従業員がメンタルヘルスの不調で悩んだり、心身症(ストレス性内科疾患)にかかったりする恐れがあります。

- お互いを知る機会をつくる

- 心理的安全性を高める

- 業務に関わらない環境を設ける

- ワークエンゲイジメントを高める

人間関係を活性化する4つの取り組みについて詳しく解説します。

1. お互いを知る機会をつくる

まずはお互いを知る機会をつくりましょう。どんな社員がいて、どんな仕事をしているのかを知ることで、コミュニケーションを持つ第一歩とすることができます。他の従業員が何をやっているのかがわからないと情報共有が遅れたり、業務上の連携や協力もスムーズに行きません。お互いを知らないと人間関係の構築もできず、組織力や従業員エンゲイジメントも育めないでしょう。

- 社内報

- 社内SNS

- 1on1ミーティング

- ホワイトボードの作業スケジュール表を活用し、週間スケジュールを一覧に書き込んで「見える化」を実現

2. 心理的安全性を高める

心理的安全性とは、職場などの組織やチームの中で、意見や質問、違和感の指摘が、いつでも誰でも気兼ねなく発言できる状態のことです。自分の言動が上司の叱責を招いたり、同僚の不信を買ったりすることがないという「心理的安全性」がなければ、いくらコミュニケーションの機会を設けても従業員は本音で交流することはできません。

まずは職場内の「心理的安全性」を確認しましょう。もし十分な「心理的安全性」が確保できていないようであれば、個別のヒアリングや配置換えなどを検討する必要があるかもしれません。

心理的安全性を高めるには、以下のような取り組みがよいでしょう。

- 発言する機会を均等に作る

- ポジティブな思考と言動を意識する

- 1on1ミーティングの価値を高める

- 新人をチームでサポートする

関連記事:心理的安全性とは?

3. 業務に関わらない環境を設ける

業務時間以外では、社内イベントや社内サークル・部活など、従業員の興味関心をもとにコミュニケーションの場を作るのも有効な方法です。従業員同士の業務時間外とは違った顔を見られるので、より互いを知り関係を深めるチャンスになります。

- ランチ会や朝会の実施

- 社員研修の実施

- ワークショップの開催

4. ワークエンゲイジメントを高める

ワークエンゲイジメントとは、仕事へのモチベーションが高く、やりがいを感じている状態を指します。ワークエンゲイジメントが高い人ほど健康で生活満足度も高く、仕事の生産性が高いことが研究で明らかになっています。

参照:厚生労働省「ワーク・エンゲイジメントが労働者の健康・仕事のパフォーマンスへ与える影響」

ワークエンゲイジメントの高い従業員は、業務やほかの従業員との関わりも積極的で、役割以外の仕事への取り組みや、部下への指導など、リーダーシップを発揮した行動を取れます。社内コミュニケーションを活性化させる核となる人物になることが期待できるでしょう。

職場環境からワークエンゲイジメントを高めることができる例としては以下になります。

- 従業員が精神的・身体的余裕を持って仕事に取り組めるための、人手不足の解消

- 職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化。サポートし合える関係性の構築

- テレワークやフレックス制、ノー残業デーなどの導入による、労働時間の短縮や働き方の柔軟化

- 各種研修やキャリアアップ制度の整備による、学習・向上機会の提供

上記の施策は、「仕事量などの負担の軽減」や「モチベーションの向上」といった役割を果たし、職場環境の改善から仕事のパフォーマンスの向上やストレス軽減につながります。

業務環境を整備する取り組み

働きやすいオフィス環境や人と人との交流が活性化されることによって生産性向上のアイデアや想いがブラッシュアップされ、職場がさらに活性化されていくことにつながります。

- 勤務時間の調整を可能にする

- 作業の円滑化・効率化をはかる

- 福利厚生を整備する

1. 勤務時間の調整を可能にする

長時間労働への対策だけでなく、休日・休暇の取りやすさや時期によって勤務時間を調整する制度など多岐にわたり調整を検討していくことができます。繁忙期には人員体制を整え、業務量の偏りが特定の従業員の負担にならないように調整することが大切です。

勤務時間が不規則な場合も、定期的な見直しにより、従業員に負担がかかり過ぎていないか確認する必要があります。

- 労働時間の目標値を定める

- ノー残業デー

- 繁盛期やピーク時の作業方法の改善

- 個人の生活条件に合わせて勤務を調整

- 勤務間インターバル制度

2. 作業の円滑化・効率化をはかる

職場環境を改善し仕事の生産性や効率性を向上させていくうえで、働きやすい作業場・オフィス環境であることは、業務がスムーズに遂行されることにつながります。かつては、作業場やオフィスは単に「人が集まる場所」としての認識しかありませんでしたが、IT環境の推進、生活スタイルの変貌とともにその空間自体が働く人のモチベーションに大きく影響します

- 快適な作業環境の確認(音・温度・空調・明るさ等)

- 快適な共有スペースの確保

- 動線の確保・レイアウトの見直し

- フリーアドレス制度

3. 福利厚生を整備する

福利厚生というと業務時間外でのお得な制度の利用というイメージもありますが、業務時間内で職場環境の整備等で従業員に還元できるものを増やすことも方法の一つです。オフィスは1日の大半を過ごす場所のため、職場内の福利厚生の整備は利用頻度も自然と高くなり、その効果をすぐに実感できる可能性も高いです。

- 置き型の飲食系コーナーの設置

- 仮眠室の設置

- オープンスペースに書籍の設置

- オフィスチェアの購入補助

- さっと運動できるジム利用の補助

業務内容を見直す取り組み

業務内容も、職場環境を形成する要素の一つです。下記のような内容を検討していきましょう。

- 仕事の進め方を見直す

- 心地よい人間関係づくりと相互支援の環境づくり

- 安心できる職場の仕組みづくり

- 成長を実感できる人材育成の仕組みづくり

業務内容を見直す4つの取り組みについて詳しく解説します。

1. 仕事の進め方を見直す

仕事の進め方で悩んだり抱え込んだりすると、ミスやトラブルの原因になったり、その対処に費やす時間が増える可能性が高くなります。仕事の進め方が悪いと感じる場合、業務効率を改善するには「段取り」を整える必要があります。

この段取りを個人個人で対策するのではなく、チーム全体で業務内容、業務工程の負担を軽減させるなどの改善策を講じると、職場環境が改善し業務の効率化につながります。

- チームミーティングを定期的に開催する

- 部署内のスケジュールや必要資料の共有の仕組みづくり

- 会議数や会議時間の見直し

- 作業の段取りの見直しやマニュアル化

- 1on1ミーティングの実施

- 時間外労働の事前申請制の導入

- リモートワークの活用推進

2. 心地よい人間関係づくりと相互支援の環境づくり

人間関係が悪い職場環境では、従業員がメンタルヘルスの不調で悩んだり、心身症(ストレス性内科疾患)にかかったりする恐れがあります。お互いに「気軽に話す、笑う、感謝する、それぞれの業務内容を知る」などのコミュニケーションを取り、理解し合う関係を作ることが職場環境改善だけでなく活性化にもつながります。

- フレックスタイムの導入

- サンクスカードの導入

- 勉強会の開催

- 従業員懇親会費補助

- 育児や介護など、従業員の生活に合わせてさまざまな勤務条件を設定

3. 安心できる職場の仕組みづくり

従業員が育児休暇や介護休暇などの制度を利用しやすい職場環境をつくることも大切です。家庭と仕事を両立できる職場環境がつくられていると、従業員が長く勤めやすくなり、研修や教育にかかるコストや時間を削減できます。

ハラスメント等に悩んだ際に相談できる窓口があることも、安心できる職場の仕組みづくりには欠かせません。

- 仕事上の悩み、こころの健康など、気になることを相談できる窓口の設置

- 育児や介護など、従業員の生活に合わせてさまざまな勤務条件を設定

- ハラスメント対応マニュアルの作成

- 資格取得の後押し

- 育児休暇の促進

4. 成長を実感できる人材育成の仕組みづくり

成長の実感は、職場環境を良好にするうえで重要な要素のひとつです。自身のキャリアを考える人材にとって成長につながっている実感は、仕事を続けていく上で何よりのモチベーションになります。

従業員が自発的な学習をすることを「自己啓発(SD)」といい、OJT(職場内研修)やOFF-JT(職場外研修)と並んで用いられる人材育成の手法とされています。

自己啓発の支援を人材育成の中に位置づけると、従業員のモチベーションの向上と維持が可能になります。また、従業員の自己啓発を支援する制度制度が活用されている企業においては、そうでない企業と比較して「企業内で行われるその他の人材育成の効果を高める」効果がある可能性があるとされています。そして、OFF- JTを実施している企業の方が、正社員の自己啓発の実施割合が高いとされています。このことから、企業が自己啓発を援助する制度を整備し、従業員の自己啓発を促進するような育成を行うことができれば、人的資本投資の効果は高いものになることが考えられます。

参照:平成30年度 年次経済財政報告

一人一人が成長を実感しイキイキと働けるような人材育成の仕組みを模索するとともに、キャリア相談の窓口を設置するなど、個人と組織全体の成長を支援する仕組みは職場の生産性を高めることに大きく貢献するでしょう。

- キャリア相談の窓口設置

- 管理職がモチベーションマネジメントを学ぶ

- 管理職がコーチングスキルを鍛える

健康的な職場環境にする取り組み

ここまで見てきたような通常の職場環境改善策に加え、より効果的に従業員の負担やストレスを軽減するために、近年重視されている健康経営の視点を取り入れることも大いに役立ちます。

健康経営とは、『従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法』です。

あくまで企業が用いる経営手法ですので、従業員の健康を促進することは手段であり、目的は組織の活性化・生産性の向上であり、最終的には業績向上、企業価値の向上を目指します。

健康経営の取組みとして、「職場の活性化」や「ワークライフバランスの推進」など従業員の職場環境改善につながる項目が含まれています。そのため、健康経営と併せて職場環境の改善を推進することで、より効率的に従業員の健康を保持・増進ができ、生産性の向上へ取り組み効果を最大化することができます。

関連記事:【徹底解説】健康経営とは?目的や効果~具体的な取り組み方

1. 健康経営オフィスを推進する

健康経営オフィスとは、従業員の健康を保持・増進できるように工夫されたオフィスのことです。オフィスは多くの従業員が1日のうち3分の1以上の時間を過ごす場所です。

それだけ多くの時間を過ごすオフィスに「健康を保持・増進する行動」を取り入れることで、従業員の心身の健康と労働力を向上させる効果を期待できます。

【健康を保持・増進する行動】

- 快適性を感じる

- コミュニケーションする

- 休憩・気分転換する

- 体を動かす

- 適切な食行動をとる

- 清潔にする

- 健康意識を高める

参照)経済産業省「健康経営オフィスレポート」

2. 健康リテラシーを高める

上記の図にあるように、全ての健康問題に影響すると考えられている「健康意識を高めること」を実施する方法の一つとして、健康リテラシーを高めることが効果的です。

健康リテラシーとは、「自分に必要な健康情報を入手し活用する能力のこと」です。健康リテラシーが高いと正しい情報を理解でき、自身の健康状態に応じて活用することができます。

例えば、健康診断などで疾病の早期発見や、重症化する前に軽症の段階で治療できることもあるでしょう。あるいは健康な方の場合は、維持増進のために、積極的な取り組みを行うなどの工夫ができます。

高い健康リテラシーを身に着け、適切な行動ができる従業員が増えることで、社内全体の健康レベルは底上げされます。そして健康リテラシーを身に着けるために、積極的に健康情報の発信や健康セミナーの定期開催など行動変容をを促していく必要があります。

関連記事:従業員の健康リテラシー向上策を知ろう

3. メンタルヘルス対策をする

あらゆる職場環境を整えたとしても、従業員のストレスをゼロにするのは難しいことです。

今やメンタルヘルスは日本が抱える社会課題となってきており、2021年には仕事のストレスのため「うつ病」などの精神障害を発症し、労災と認定された件数が過去最多となりました。

参照:厚生労働省「令和5年度「過労死等の労災補償状況」を公表します」

メンタルヘルス不調というと、うつや、パニック障害、適応障害、依存症など、日常生活が困難になるような重度な精神疾患をイメージしがちですが、厚生労働省の定義によると、特別な精神疾患だけを指すものではないことが分かります。

ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の問題を幅広く含むもの

参照:厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」

ストレスを受けた際のパフォーマンス低下を最小限でとどめることできるよう、従業員個々のストレス対応力、コントロール力を向上させるための対策を取ることが重要になります。

メンタル不調への有効な対策として、厚生労働省からは4つのケアが発表されています。

- セルフケア:従業員自身でストレスを予防し、気付いた時に適切に対処すること

- ラインケア:組織の管理監督者による部下のストレスケア

- 事業場内産業保健スタッフ等によるケア:社内の産業保健スタッフ等による支援

- 事業場外資源によるケア:メンタルヘルスケアの専門知識を有する外部の機関やサービスを活用すること

参考:職場のメンタルヘルス対策とは?ストレス原因と3段階の予防、4つのケア

この中で、最も重要なのがセルフケアになります。自らがストレスを認知し、適切に対処できれば、不調を防ぐことができるためです。

一人ひとりに気づきを与える教育研修を行うことでセルフケアのスキルを上げることが可能です。

4. 福利厚生で健康増進分野を推進する

福利厚生は、従業員の健康増進を進めるために必要な施策です。健康管理や医療に関する福利厚生を充実させることにより、病気の早期発見や早期治療が可能となります。従業員がより健康的に働けるようになるため、労働生産性の向上につながります。

スポーツジム・フィットネスクラブの法人会員などは、健康維持・増進やダイエットのために利用する人が多く、人気の高い福利厚生です。個人で会員になるよりも施設を安く利用できると利用率アップにつながります。

福利厚生を導入する際に従業員の健康増進を推進を意識した内容にするために、下記のような施策例があります。

- 人間ドックの費用補助

- 健康管理室の設置

- 社内フィットネスジムの設置

- スポーツジムや運動施設の無料または割引での利用

- 運動インセンティブの付与

- スポーツイベントの開催

- カウンセラーや産業医による相談

- 従業員50人未満の事業所でのストレスチェックの実施

関連記事:健康を促す福利厚生12選|選定ポイントや導入事例を解説

5. 運動促進をする

身体活動・運動の促進は生活習慣の改善だけでなく、プレゼンティーイズムの改善にもつながります。プレゼンティーイズム(presenteeism)とは、WHO(世界保健機関)によって提唱された、健康問題に起因するパフォーマンスの損失を表す指標です。欠勤には至っていないものの「健康問題が理由で生産性が低下している状態」を指します。言い換えると、心身の不調によって、パフォーマンスが思うように出せない状況のことです。

プレゼンティーイズムによる一人当たりの年間損失額は、頸部痛・肩こり、腰痛が特に大きいです。これらの症状に対して、デスクワーク環境の改善に加えて、定期的な身体活動が役立つと考えられます。

- ウォーキングイベントへの参加

- 運動会などのスポーツイベントの実施

- ラジオ体操の実施

- 運動サークルの運営

- 徒歩や自転車での通勤環境の整備

- スポーツクラブへの補助金、福利厚生の整備

関連記事:健康経営を推進する運動の取り組み|企業事例と具体例

6. 食生活の改善をサポートする

適切な量とバランスの良い食事は運動習慣と並んで生活習慣病予防の基本となります。職場において、従業員が自ら正しい食事を選べるように、継続的な情報提供や実践活動、サポートが必要になります。

- 社食などで健康づくり支援メニューを提供

- 社食等での栄養素・カロリー等の表示

- 健康に配慮した食事・飲料の提供や補助

- 食生活改善アプリ提供等のサポートの実施

関連記事:健康経営を左右する食生活改善の取り組み、企業事例

職場環境改善の進め方

職場環境改善のためには、設備や費用、人材などを投入しなければなりません。リソースを無駄にしないで効率的に改善を進めるためには、まず現状の課題を見極めてから、どのように改善していくべきかを検討する必要があります。

解決すべき課題の特定

職場環境を改善するため、まずはどこに問題があるのかを特定することから始めます。ストレスチェックや従業員サーベイなどを活用すると、解決すべき課題を客観的に見つけることが可能です。

ストレスチェックの実施

ストレスチェックは、職場でのメンタルヘルス不調の予防に使われるテストです。改正労働安全衛生法に基づき、常時50 人以上の従業員を雇用する事業所では、ストレスチェックを年 1 回以上実施することが事業者の義務となりました。

参照:厚生労働省「労働安全衛生法の改正について」

ストレスチェックの集団分析を職場、各部署などの単位で行うことで、高ストレスの従業員が多い職場を特定できます。

「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上であり、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い場合が高ストレス者の基準となります。

高ストレス者の多い職場環境をほかと比較して、解決すべき課題を見つけましょう。

参照:ストレスチェックで高ストレス者が。対応と根本的な改善策とは?

従業員サーベイの実施

従業員サーベイとは、従業員の現状を把握するために行うアンケートのことです。従業員が自社に対して抱えている不満を従業員サーベイから読み取れるため、企業の課題を特定して職場改善に生かせます。

従業員アンケートに回答するうえで、記名式にすると率直な意見を回答しづらい場合もあります。一方、誰が回答しているか全くわからない状態では、回答の傾向が分析できないというデメリットもあります。そのため、年齢や性別、勤続年数などある程度の情報を集めながら、アンケートを実施するのが最適です。

ストレスチェックや従業員サーベイを実施すると、周囲のサポートが手薄なところや、従業員の望む職場環境と現状とのズレなど、上層部からは見えづらい不満やストレスの原因が従業員目線から明らかになり、対策を立てやすくなります。

ただ、やり方によっては形骸化するおそれもあるため、従業員が率直に回答できるよう、目的を丁寧に説明し、理解を得た上で取り組む必要があるでしょう。

課題の解決

ストレスチェックなどで課題を特定した場合、その課題に合う施策を行うことで、職場環境の改善を効率よく行えます。

出てきた課題に対して、的確な解決策を見つけるために以下のような方法も取り入れるとよいでしょう。

- 現場で働いている従業員からアイデアを募る

- 従業員サーベイで、課題とあわせて解決策を募る

- 課題が発生している組織とそうでない組織を比較してみる

- 自社内だけでなく、他企業の改善事例を参考にする

職場環境は企業ごと・組織ごとに違うため一概に当てはまりませんが、よくある課題とその効果的な解決策をご紹介します。

・労働時間の目標値を定め残業の恒常化をなくす

・繁忙期やピーク時の対応方法を改善する

・有給休暇や特別休暇が十分に取れるようにする

・少人数単位の裁量範囲を増やす

・各自の分担作業を達成感あるものにする

・定期的に1on1を実施する

・管理職の評価項目にマネジメントに関する項目を取り入れる

・同僚に相談でき、コミュニケーションがとりやすい環境を整備する

・チームミーティングを実施する

参照:厚生労働省「これからはじめる職場環境改善~スタートのための手引~」平成30年

評価・改善

職場環境改善の実施内容は、取り組みで得られた効果を定期的に評価することが大切です。成功した点、困難だった点などをまとめて、取り組みを評価します。また、評価が良好だった事例を取り上げ、ほかの部署へと情報を共有しましょう。見つけた課題点などをさらに整理して、次回の活動に生かすことが可能です。

職場環境改善につながった事例

職場環境の要素となる、コミュニケーション活性化や労働時間の改善に向けて様々な取り組みで職場改善に成功した事例をご紹介します。

制服の色分けで残業時間削減|福井大学医学部附属病院看護部の事例

福井大学医学部附属病院では、常勤看護職員約660人において全体で年間約6万時間超の時間外労働が発生し心身の疲弊にもつながっていました。

そこで働き方改革の一環として、日勤・夜勤で使い分ける「白色・紺色の2パターンのユニフォーム」への変更を実施しました。

職員本人の定時終了の意識を高めるとともに、管理職や他職種からも残業時に周囲から不必要な声掛けをされることが減り、シフト交代時には前任勤務者から残務を引き継ごうとする意識が高まって、取り組み前後で年間900時間の残業時間削減につながっています。

参照:リクナビNEXT「ひと目で分かる。状況が伝わる。「ユニフォームの色分け」というシンプルな施策で看護師の時間外労働を大幅削減」国立大学法人 福井大学医学部附属病院

健康増進月間で運動不足解消と社内コミュニケーション活性化を実現 │ NTTテクノクロス株式会社の事例

NTTテクノクロス株式会社では運動不足の解消と同時に、テレワークにより従業員同士もなかなか会えない時期だからこそコミュニケーションの促進を目的に「健康増進月間」を企画しました。

LIVE形式のRIZAP健康セミナーを含め、延べ200名以上が参加し、想定以上の盛り上がりとなりました。

『健康増進月間』ではオフィスに出社している従業員は会議室から参加し、テレワークのためオンラインで参加している従業員とともにセミナーを視聴したり、5minトレーニング動画をみるなどしてイベント形式でトレーニングを行う企画を複数回立てて実施しています。

健康セミナーや5minトレーニングに参加した人も参加できなかった人もRIZAPの共通話題で盛り上がり、運動不足の解消だけでなく社内コミュニケーションの活性化にも繋がりました。

NTTテクノクロス株式会社の詳しい事例資料はこちら

まとめ

従業員のストレスや負担を軽減させる職場環境の改善は、健康経営につながる部分も多く、健康経営と併せて推進することで、より効率的に従業員の健康を保持・増進できます。

その結果、生産性の向上も期待できるので、ぜひ記事を参考に、職場環境の改善と健康経営に取り組んでみてはいかがでしょうか。

RIZAPウェルネスプログラム資料「エンゲイジメント向上へ」を無料公開

近年、人手不足や離職率の増加、メンタルヘルス不調への課題などから、従業員エンゲイジメントを高めることの重要性が増しています。従業員のエンゲイジメントを高める方法について、どのように取り組もうか検討しているご担当者様も多いのではないでしょうか?

そこで従業員のエンゲイジメントを向上する取り組みとして、法人向け「RIZAPウェルネスプログラム エンゲイジメント向上へ」をお届けします。

RIZAPウェルネスプログラムはRIZAPメソッドに基づく座学とトレーニングを組み合わせた各種プログラムで、健康増進や社内コミュニケーション活性化、リフレッシュを促し、組織力の向上、ひいては企業価値向上を目指します。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)