定着率とは

定着率とは、「入社者が時間経過を経てどれくらい定着しているかを表す指標」のことで入社〇年目までに在籍している者の割合を示すことが一般的です。基準とする期間は企業ごとに異なりますが、起算日を年度初日(4月初日など)を起算日として年単位で計測するのが一般的です。

定着率の計算方法

例えば、4月1日に15名の新入社員が入社し1年後に12名が“離職すること“なく働いていた場合「入社1年目の定着率は12(名)÷15(名)=定着率80%」となります。

計算式で表すと次のとおりです。

社員定着率(%) = 〇年後の定着人数 ÷ 〇年前の入社人数 × 100 (%)

なお、新規学卒者は3年でおよそ3割が退職するといわれています。そのため新規学卒者を募集するときに開示が必要となる青少年雇用シートでは、直近3年の採用者数と離職者数の開示が求められており、入社3年目の定着率は重要な指標となります。

定着率と離職率の関係

定着率と良く似た指標として離職率があります。離職率は定着率と何が違うのでしょうか。厚生労働省では、雇用動向調査に用いる離職率を次のように定義しています。

離職率(%) =離職者数 ÷ 1月1日現在の常用労働者数 × 100 (%)

参照:厚生労働省「令和2年雇用動向調査結果の概況」

離職率とは、一定期間内にどれだけ離職者が発生したかを表す指標です。よって一定期間のなかで、定着している数に着目した指標が定着率、離職した数に着目した指標が離職率となります。そのため、離職率は、「100%-定着率」でも算出することができます。

定着率も離職率も基本的に算出する期間に明確な定めはなく、企業が必要に応じて決めている状態となっています。

定着率の動向

厚生労働省の調査によると、新規学卒就職者の就職後3年以内の定着率は新規高卒就職者63.0%、新規大卒就職者67.7%と集計しており、入社3年目の社員定着率は7割であることが統計としても確認できます。

次に、業界別の平均を定着率の低い順に見ると以下になります。

- 宿泊業・飲食サービス業:48.6%

- 生活関連サービス業・娯楽業:52.0%

- 教育・学習支援業:54.0%

- 医療・福祉:61.2%

参照:厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します

また、定着率が高い産業は以下になります。

- 鉱業、採石業、砂利採取業:94.4%

- 金融業、保険業:92.3%

- 複合サービス事業:92.2%

- 情報通信業:90.8%

複合サービス事業とは信用事業、保険事業又は共済事業と併せて複数の大分類にわたる各種のサービスを提供する事業所のことで、法的に事業の種類や範囲が決められている郵便局、農業協同組合等が分類されています。複合サービスは例年、定着率が高い産業となっています。

参照:厚生労働省「令和2年度新規学卒就職者の離職状況」

「RIZAP 健康経営スタートガイド」がご覧いただけます

人手不足等の人事課題に関するお悩みや、従業員の運動不足、健康リスク等の課題解決についてお悩みのご担当者様も多いと思います。健康経営により健康や安全に対して適切な投資をすることで従業員の健康が実現し、組織力の底上げ・向上が期待できます。

健康経営を推進するために、お役立ち資料「RIZAP 健康経営スタートガイド」をお届けします。

健康経営に取り組むメリットなどを記載した全50ページ超えの保存版です。また健康経営に取り組む際にご活用いただけるRIZAP法人向けプログラムもご提案しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

定着率が向上するメリット

生産性の向上

定着率が向上し、在職している人が多くなれば離職者の多い状況に比べて組織の生産性が向上します。業務量に対して、適正な人数を維持することで、負荷が大きくならず、より効率的に仕事をする試みにもつながり、士気もあがります。

また、適切な業務量であることで体調管理もしやすくなり、より生産性を向上させることにつながります。体調不良を起こしたりすることで組織全体の生産性低下を招きます。また、士気が下がることで新たな離職者を作ってしまうリスクもあります。

企業イメージの向上

定着率が向上することで、やめる人が少ない会社というポジティブなイメージにつながります。

離職者が増えると社内の現状をネットにを書くこともあるため、悪い印象が広がっていくと、求人にも悪影響をはらんでいます。インターネットが発達した現代社会では、転職時にネットの口コミを見る人が多いので、1人の書き込みがもたらす影響は計り知れません。

定着率を向上させることで、そのようなリスクを減少させることができます。

採用・教育コストを削減できる

従業員を採用して、第一線で活躍できるようになるまでには多くの時間と費用が掛かります。個人や採用先によって異なりますが、 数か月から1年程度かかるものでしょう。しかし、従業員が定着せずにすぐに退職してしまった場合、その採用費や、従業員に業務を教えることにつぎ込んだ時間が無駄になります。

例えば転職エージェント経由で従業員を採用した場合、採用した人の年収の約30%がエージェントに支払う相場と言われています。理論年収500万円の方の場合、その30%=150万円が採用コストです。

それだけでなく、多くの求人広告の制作・掲載、選考、面接、各種連絡、入社書類の手続き等、採用担当者の工数が発生し、その工数も採用コストとなります。このように、従業員の定着率が低い場合は新しく採用する人の数だけ時間と費用がかかるため、定着率の向上はそのリスクを防ぎ企業にとって大きな削減につながります。

従業員のモチベーション向上

定着率が向上するということは、在職している従業員のモチベーション向上につながります。

従業員の離職は、一人当たりの業務量の負担に影響しやすい上に新しい人材が育つまでの間の負担もかかりやすいなどの影響を及ぼします。定着率が向上しモチベーションの高い状態で仕事に取り組むことで、集中力も増し、より高い成果を上げることも可能だといえるでしょう。定着率向上のために取り組みをすることは、企業や組織だけでなく従業員自身のためにもなります。

従業員が自律的かつ自発的なモチベーションを発揮できる取り組みを整えることで、愛社精神や貢献意識といった従業員エンゲージメントの向上につながります。従業員エンゲージメントの高まりは離職率や定着率の改善に寄与し、経営基盤の総体的な強化が期待できます。

定着率が下がる原因

定着率を上げるためには、どうして自社の定着率が低いのかを理解する必要があります。下記のような要因に心当たりがないか、確認していきましょう。

労働条件が悪い

労働条件の折り合いがつかず人材が流出していることは多々あります。すべての従業員に一律の働き方や労働条件を求めると、小さい子どもがいる家庭や介護が必要な家族がいる従業員、通院が必要な状況などに対応できず離職することになってしまい、従業員の定着率が低くなってしまいます。

また労働時間の長さはどの従業員にとっても負担になるため、解消する方法を模索する必要があります。長時間労働は、<現状把握><長時間労働を良しとする企業文化を打破するための意識改革><働き方への取り組み>< 生活習慣改善への取り組み>の順で不足している部分への対処を行うことが大切です。

関連記事:長時間労働の原因や引き起こす問題とは?具体的な対策ステップ

給与が低い

労働の対価として得られる給与が低いと感じる場合、離職を思い浮かべる従業員が大半です。また、ボーナスがない、福利厚生の恩恵があまりないなど従業員が得られる利益が少ない場合にも同じように、離職率が高まる傾向にあります。

同規模、同業界なのにもかかわらず、市場とかけ離れた給料体制を設定している場合は、給与の見直しを行いましょう。

定着率を高めるためには、給与体系の整備は重要です。賃金水準は、相場や業務負荷なども考慮して、納得できる金額にする必要があります。

人間関係が悪い

人間関係に問題のある職場だと、定着率にも影響を及ぼします。上下関係が厳しい職場や、直接的にも間接的にもコミュニケーションが取りづらくなっている職場では、必然的に不和が生じやすくなり、結果として人材の流出が激しくなってしまいます。

妊婦さんに対して起こるマタハラや、男性育休取得に対する嫌がらせなども、問題視されています。これらの問題に対して企業は細心の注意を払っていく必要があります。

離職理由には職場の人間関係が挙げられやすいことから、多くの企業で対応が必要な可能性があります。日頃から従業員の心理状態を客観的に図ることや、職場での適切なコミュニケーションを心がけましょう。

良好な社内コミュニケーションを築くための大前提として、「心理的安全性」があげられます。「心理的安全性(psychological safety)」とは、職場などの組織やチームの中で、意見や質問、違和感の指摘が、いつでも誰でも気兼ねなく発言できる状態のことです。自分の言動が上司の叱責を招いたり、同僚の不信を買ったりすることがないという「心理的安全性」がなければ、いくらコミュニケーションの機会を設けても従業員は本音で交流することはできません。

関連記事:心理的安全性とは?作り方を解説

心身の体調管理が難しい

長時間労働や、休日出勤などの身体に負担のかかる労働環境により、社員のメンタルヘルスの悪化や体調不良を引き起こし、従業員が会社に定着せず離職してしまうケースは多いです。

身体的健康が維持されなくなると病院にかかるようになることは当然ですが、プレゼティーズム※1やアブセンティーズム※2も懸念されるでしょう。心と身体はつながっているという言葉の通りに、身体的健康が損なわれることで、連鎖的に精神的健康も損なわれる可能性もあります。

※1 プレゼンティーズム:欠勤には至っていないものの健康問題が理由で生産性が低下している状態

※2 アブセンティーズム:健康問題による仕事の欠勤、いわゆる「病欠」

精神的な健康被害は働く上で大きな影響が出てしまい、同時に職場の離職率リスクも大幅にアップします。身体が健康になることは健康被害のリスクの軽減につながるため、定着率向上が期待できるでしょう。

会社の将来が見えない

業績か年々低迷し悪化してしまい回復が見込めない場合や、さらには労働者の給与がカットされる事態に陥ってしまった場合には、会社の将来性が期待できないために定着率が低くなってしまいます。

会社の将来が見えなければ、自身のキャリアも描きにくく、より広い世界でチャレンジしたいと考える社員は「離職」という選択をするようになるでしょう。

仕事における達成感が得られない

仕事における達成感を得るためには具体的な数字目標が効果的ですが、簡単すぎる目標では「できて当然」と感じてしまい、厳しすぎる目標では「無理矢理やらされた」と感じてしまうため目標の設定はとても重要です。

動機付け要因としての達成感を従業員に感じてもらうためには、十分達成可能な目標と頑張らなければ達成できない目標を設定して、努力に応じた達成感が得られるようにするとよいでしょう。

責任と権限が適切ではない

責任と権限とは、社員が上司から任される仕事の重要度や裁量権の大きさを意味します。仕事の重要度や裁量権の大きさは、個人のスキルや自己肯定感のバランスによってはストレス要因にもなり得ますが、仕事のやりがいを感じる上で重要な要素です。

自分に決定権がある時は誰かの厳しい管理下で働いているのではないという自由を感じられます。それだけでなく、組織の中で自分の意見を述べることができ、その意見に耳を傾けてくれる人がいることで、新しいアイデアを生み出そうという意欲が湧いてきます。

成長の実感が得られない

仕事を通じた成長の実感は、仕事のやりがいを感じるうえで重要な要素のひとつです。自身のキャリアを考える人材にとって日々の業務が自身の成長につながっている実感は、仕事を続けていく上で何よりのモチベーションになります。

定着率を上げるための仕組み

定着率を上げる取り組みを考える際、「二要因理論」を理解を理解するとともに自社の課題を見つけることが大切です。

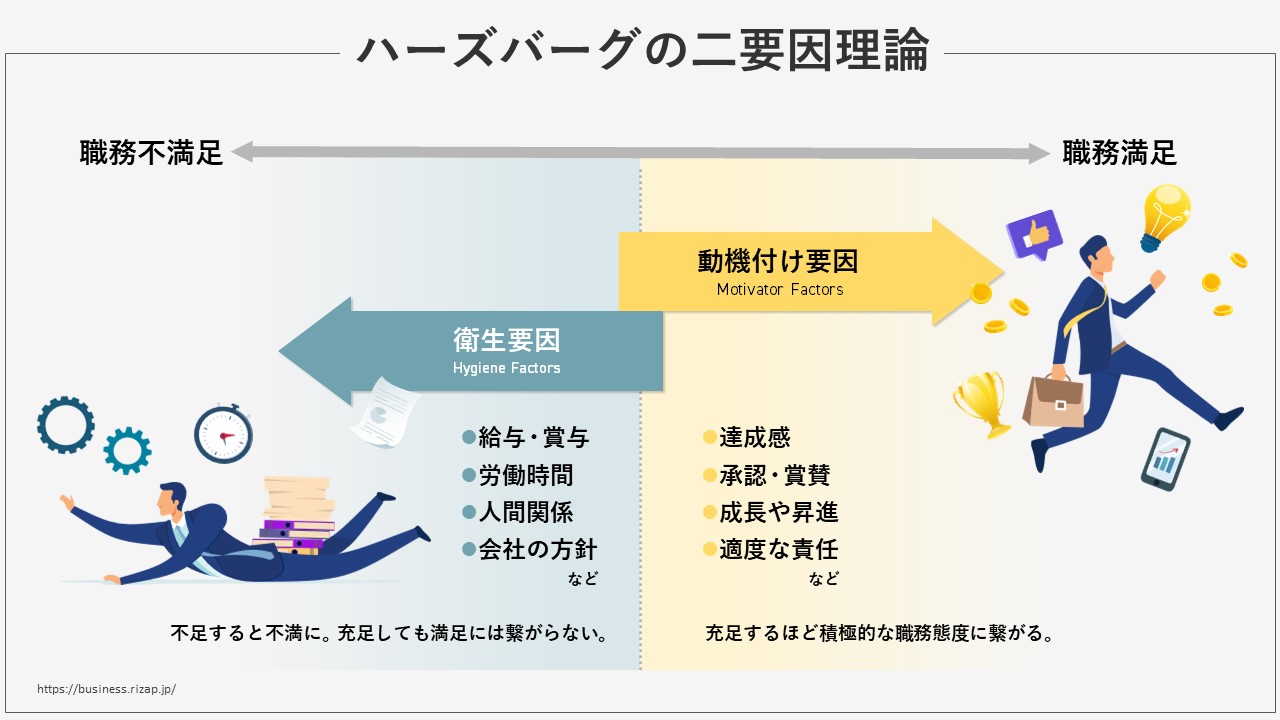

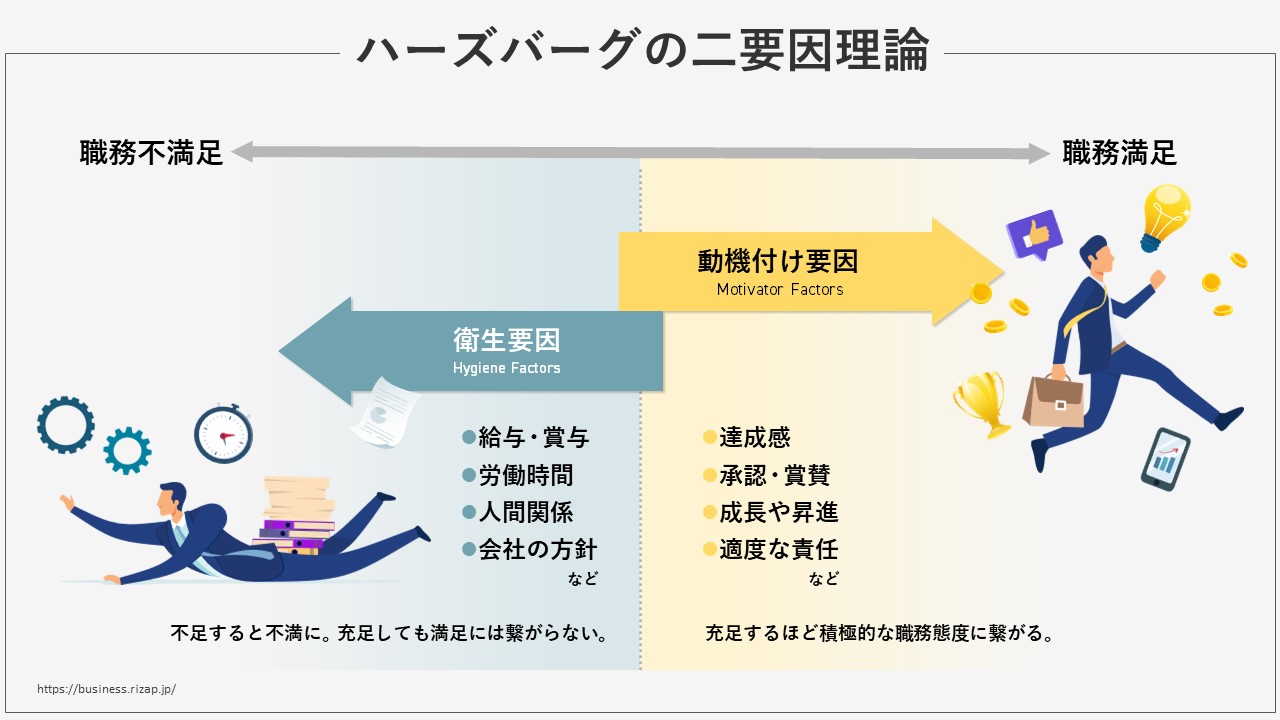

二要因理論

二要因理論とは、アメリカのフレデリック・ハーズバーグという臨床心理学者が提唱した、仕事においてどのようなことで満足し、逆にどのようなことで不満足を引き起こすのか、その要因を分析した理論です。「衛生要因」という不満足に関わるものと、「動機付け要因」という満足度に関わるもので構成されていることが特徴です。

従業員の定着率を高めるためには、動機付け要因と衛生要因の片方を満たせば良いというわけではありません。衛生要因は健全に働くための土台となります。衛生要因に関する問題を解消したうえで、満足度をさらに高める動機付け要因を満たすことが必要です。

ここからは、二要因理論における動機付け要因・衛生要因とはどのようなものなのかそれぞれについて詳しく見ていきましょう。

衛生要因(不満足要因)

衛生要因とは仕事における不満に関する要素を指し、不満足要因と呼ばれることもあります。「労働条件」「給与」「オフィス・作業場環境」「チームワーク」「健康状態」「企業の方針」などが衛生要因に含まれます。それ以外にも、「安全」「上司との関係」などが該当します。

厚生労働省による令和2年雇用動向調査結果によると、自主退職理由(会社都合ではない)の78%は「人間関係」「給与」などの衛生要因が占めています。つまり、離職には衛生要因が大きく影響していることがわかります。

参照:厚生労働省「令和2年雇用動向調査結果の概要 転職入植者が前職をやめた理由」

衛生要因を満たしたとしても、仕事に対する満足度が上がるわけではありません。あくまで不満が解消されるだけであるという点に注意が必要です。衛生要因は整備されているからといって満足につながるわけではないものの、整備されていないと不満を感じてしまうという特徴があります。

従業員が働くための土台が整っていない状態で成果を望むような要望をしても、労働者のモチベーションや生産性の低下につながってしまうのです。逆に、衛生要因を満たすことができれば、従業員の不満を予防することができます。

動機づけ要因(満足要因)

動機付け要因とは、仕事における満足に関わる要因のことで、満足要因とも呼ばれます。動機付け要因の要素としては、仕事そのものだけではなく「達成すること」「成果をあげること」「評価されること」などが含まれます。それ以外にも、「責任」「昇進」「成長の機会」なども該当します。

動機付け要因はなくてもただちに不満は出ないものの、あればあるだけ仕事に対して前向きになれることが特徴です。基本的には精神的な成長、外部から認められたいという欲に基づいたものだとされています。

職務に対しての満足感を得るためには、動機付け要因を満たすことが重要です。ただし、「動機づけ要因」は、多ければ多いほど満足度は上がりますが、不足していたとしても職場に対して不満足にはつながらないという点が、二要因理論のポイントになります。

自社の課題の確認

定着率を高める取り組みを計画するうえで一番大切なことは、自社の社員が本当に求めているものは何なのかを正しく把握することです。

従業員が何に満足していて何に課題を抱えているか、これから働き続ける上でのネックになっていることは何か、従業員が今後どのように働いていきたいか、などを踏まえて計画するために、下記の方法を用いて従業員の意思を確認していきましょう。

ストレスチェック

改正労働安全衛生法に基づき、常時50 人以上の従業員を雇用する事業所では、ストレスチェックを年 1 回以上実施することが事業者の義務となりました。

ストレスチェックは、「仕事の要因」、「心身のストレス反応」、「周囲のサポート」の3領域が設問項目に含まれ、最近はハラスメントや働きがいを盛り込んだものもあります。

ストレスチェックを実施し、メンタルヘルス対策に取り組むことには、事業者と従業員の双方にポジティブな効果をもたらします。

事業者にとっては、ストレスチェックの集団分析を職場、各部署などの単位で行うことで、高ストレスの従業員が多い職場を特定できます。高ストレス者の多い職場環境をほかと比較すると、解決すべき課題が見つかるでしょう。

また従業員にとっては、自分のストレスがどのような状態なのかを可視化する良い機会になります。これにより、ストレスを溜めすぎないように注意したり、専門の医師に相談したり、業務の軽減を事業場に行ってもらったりするなどの対応を行えます。

関連記事:ストレスチェックの実施方法やメリット

従業員サーベイの実施

従業員サーベイとは、従業員の現状を把握するために行うアンケートのことです。従業員が自社に対して抱えている不満を従業員サーベイから読み取れるため、課題を特定して職場改善に生かせます。

定期的・高頻度に従業員アンケートを行うことで従業員の様子を確認しながら、必要な対策を見逃していないかチェックしていきましょう。

従業員の言葉を直接聞き取ることは、取り組みの優先度決めに直結するでしょう。

1on1

1on1ミーティングは1on1とも略されます。一般的に上司と部下の1対1の会議をさし、現在の仕事の状況だけでなく広いテーマでコミュニケーションできることが特徴です。

仕事の内容にとどまらずプライベートの状況も含めた仕事への取り組み状況について配慮できるよう、従業員の本音を引き出すコミュニケーションを実施していくことが重要です。

退職者ヒアリング

退職者ヒアリングは、職場を離れることが決まった従業員から退職の理由やきっかけについて聞き出すことで、自社の職場環境における問題点を客観視し、それに対する改善策を講じるためのプロセスです。

従業員の定着率向上を図るうえで、「退職につながるきっかけ」を把握しておくことは大きな意味を持ちます。できるだけ本音を聞き取ることに努め、在籍している従業員への施策に活かしていきましょう。

離職防止ツールの活用

定着率をより効果的に向上したいなら、ツールを活用するのもひとつです。離職防止ツールとは、社員の早期退職を予防し、定着率を高めるための機能を備えたITツールです。たとえば、モチベーションを向上させる機能や退職の原因を分析できる機能などを活用できます。

現在は、さまざまな離職防止ツールがあります。分析結果が分かりやすいものかどうか、入力方法には柔軟性があるかどうか、離職防止に向けた具体的なアドバイスをもらえるかどうかなどのポイントで、選ぶようにしましょう。

〈離職防止ツール例〉

関連記事:離職防止のための対策とは?離職の原因と取り組み方を解説

定着率を上げる取り組み:衛生要因

従業員が生産性高く働ける土台を作るために、まずは衛生要因を満たすことから取り組んでいきましょう。

動機づけ要因に対する取り組みが充実し、衛生要因が整っていない状態の企業の多くは、「動機づけ要因」を更に高める方向で対策を進めてしまうことが多い傾向にあります。

しかし、定着率を高めていくには給料や労働条件などの「衛生要因」に関する対策を行う必要があります。

衛生要因にも動機づけ要因にも課題がある場合には、まずは働く土台である衛生要因に対する取り組みから始めていきましょう。

運動機会の増進させる

身体活動・運動の促進は生活習慣の改善だけでなく、プレゼンティーイズムの改善にもつながります。

プレゼンティーイズム(presenteeism)とは、WHO(世界保健機関)によって提唱された、健康問題に起因するパフォーマンスの損失を表す指標です。欠勤には至っていないものの「健康問題が理由で生産性が低下している状態」を指します。言い換えると、心身の不調によって、パフォーマンスが思うように出せない状況のことです。

プレゼンティーイズムによる一人当たりの年間損失額の1位は頸部通・肩こり、3位は腰痛となっています。これらの症状に対して、職場環境の改善に加えて、定期的な身体活動が役立つと考えられます。運動機会の促進にあたり、研修会内での運動イベントの実施など単発の施策に加えて、運動習慣の定着に向けた継続的な施策も同時に行うことが重要となります。

▼施策例

- ウォーキングイベントへの実施

- 運動会などのスポーツイベントの実施

- ラジオ体操の実施

- 運動サークルの運営

- 徒歩や自転車での通勤環境の整備

- スポーツクラブへの補助金

- 福利厚生の整備

食生活の改善を促す

適切な量とバランスの良い食事は、運動習慣と並んで従業員の心身を活性化します。欠勤せずに働いたり、日々業務と積み重ねていくためのベースとなる取り組みとして欠かせません。

食生活は仕事の影響を受けることが多いものでもあります。食事は1日3回もの機会があり、どの時間帯に食べるか、食べる時間が確保されているかどうか、食べるものを購入する環境がどの程度そろっているかなど健康意識だけでなく食環境全般が身体の健康に直結します。

このことから食生活を整える体制が整っていない状況が続くと、従業員の健康状態はどんどん悪化していきます。例えば肥満などが原因の睡眠時無呼吸症候群では日中に眠気に襲われるため仕事のパフォーマンスが落ちます。また、糖尿病になれば透析になる可能性も高くなり、そもそも仕事が続けられなくなることもあります。

職場において、従業員が自ら正しい食事を選べるように、継続的な情報提供や実践活動、サポートが重要です。

▼施策例

- 社食などで健康づくり支援メニューを提供・栄養素やカロリー等の表示

- 健康に配慮した食事・飲料の提供や補助

- 外部事業者等の栄養指導・相談窓口の設置

- 食生活改善アプリ提供等のサポートの実施

- 特定保健指導の実施

一般的に、食事に関するセミナーでは、自らの食生活を振り返り、健康的な食生活を送るための食事・栄養バランスなど基礎知識を学びます。

近年では、インターネットやTVで様々なダイエットの知識などが拡散されており、その中には誤った情報も多くあるため、生活者は情報が正しいかどうか見極めることが必要です。

また食生活の乱れは特に若年層に多く、また身についた生活習慣を変えることは年々困難になるため、若い時期から健康的な食生活を身に付けることは非常に重要です。食事の重要性を伝える機会を定期的に設けましょう。

関連記事:食事セミナーの開催ポイントや、仕事と食生活の関連性、職場でできる対策について

メンタルヘルス対策を推進する

メンタルヘルス不調は脳の機能低下をもたらし、集中力や判断力を鈍らせます。その状況が深刻化すると生産性の低下だけでなく離職につながります。運動や食事と同様、メンタルヘルスを推進していくことは従業員の継続的な勤務に繋がるだけでなく、パフォーマンスを向上させ活気のある職場を実現させていくことができます。

▼施策例

- ストレス緩和ケア

- セルフケア研修の実施

- ラインケアに関する教育・研修の実施

- 早期発見のための体制整備(相談窓口の設置など)

メンタルヘルス対策の中でも、教育研修の機会としてセミナーを設けることがあります。

メンタルヘルスセミナーは、メンタルに悩みを抱える人が受けるものと思われがちですが、そうではありません。

メンタル不調に陥るリスクはどんな人にもあります。また、今現在は心身共に元気であっても、状況が変われば不調に陥る可能性もあります。そのため、メンタルヘルスセミナーはポピュレーションアプローチの一環として、従業員全員が受けて、関心を持つことが重要です。

また、ひとえに「メンタルヘルスセミナー」といっても、さまざまな種類があります。

メンタルヘルスセミナーの中で最もメジャーなものが「セルフケアセミナー」です。

セルフケアの言葉の通り、自身をケアするための知識、スキルを身に着ける内容です。例えば、ストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解、ストレスへの気付きを得る(認知すること)、ストレスの対処などの知識スキルを習得する内容です。シンプルに見えて、奥が深く、リテラシーを高めておかなければ気付けない要素もあるため、教育機会が重要です。

そのほかに、怒りの感情と上手く付き合えるようになる「アンガーマネジメントセミナー」や、ハラスメントに対するリテラシーを向上する「ハラスメント防止セミナー」など、種類は多岐に渡ります。

また、開催形式も対面・オンラインの開催形式や、Eラーニング方式・設問への回答方式などもあり、それぞれにメリット・デメリットが異なります。

どのようなセミナーが自社に合致しているのか分からない場合にはストレスチェックや、従業員アンケートを実施するなどして、自社の課題を洗い出しましょう。

関連記事:メンタルヘルスセミナーの選び方や効果を解説

ストレスチェックを実施する

ストレスチェックとは、従業員のストレス状態を調べるための簡易的な検査のことです。ストレスチェックは基本的にセルフチェック方式で行われ、従業員は選択式の調査票を通して、自身のストレス状態を回答していきます。

ストレスチェックを実施することで高ストレス者本人に自覚を促せるだけでなく、部署ごとのストレス状況把握と改善対策が可能であり、従業員の離職を未然に防止することが可能です。

関連記事:ストレスチェック制度とは?対象者、目的、メリット、実施方法

労働条件の見直しをする

労働条件の折り合いがつかず人材が定着していない場合は、柔軟な働き方ができる条件整備が離職防止につながります。

出産や育児、介護などのさまざまな事情を抱えながら、仕事と家庭を両立したいと願う人が増えています。ところが、そのような人たちは決まった時間に出勤することや、急な欠勤で迷惑をかけてしまうことを懸念し、働くことのハードルが高い状況にあります。

結果として働く意思はあるのに辞めざるを得ないことも多いのです。

そのような人々を企業に戻すには、新しいワークスタイルを導入することが効果的です。近年取り入れられているのは、フレックスタイム制や週休3日制、テレワーク、時短勤務など、まさに多種多様な就労スタイルです。

自社の業務内容と照らし合わせて、可能な制度から取り入れてみましょう。

労働環境を整えることはそのような制度がないと働けない社員のためだけでなく、現在は問題なく働けている従業員にとっても安心材料となります。だれもが、結婚や出産、介護や持病を抱えながら働く可能性を持っています。

いかなる状況にも対応できる労働条件を整えていくことで、安心して働いていける組織として定着率が高まっていくでしょう。また、そのような働き方ができる企業には人手が集まってくるため、採用にも好影響が出るでしょう。

▼施策例

- 時短勤務制度

- リモートワーク制度の導入

- フレックスタイム制度の導入

- 有給休暇促進制度

- 業務中の中抜けを可能にする

- 時間外労働の事前申告制の導入など

- 給与水準の確認

長時間労働対策を実施する

「働き方改革関連法」が2019年に施行されて以来、長時間労働に対する考え方はより厳しいものとなりました。そもそも労働時間は労働基準法第32条により、基本的には1日8時間・週40時間以内と定められています。ただし、上限さえ守ればよいのではありません。

できるだけ無駄な業務を減らし、業務効率化を図ることで生産性向上にも期待できます。長時間労働をなくせば、従業員のメンタル面の不調解消にもつながり、離職率の低下に資すると考えられます。

対策としては、勤務時間やタスクを見える化し、適正に管理することです。管理者から意識を変え、業務を公平に振り分けたり、本来無駄な業務を潔く省いたりすることも一案です。テレワークやフレックスタイム制を採用することで、ライフワークバランスの実現にもつながります。

参照:厚生労働省 働き方改革関連法等について

関連記事:長時間労働の原因や引き起こす問題とは?具体的な対策ステップ

業務効率化を進める

労働生産性を意識した取り組みとして、多くの企業がIT技術を活用した業務効率化を進めることも定着率向上に関する取り組みとして有効でしょう。

複雑な業務の流れをチェックしたうえで、必要に応じてマニュアルを作成したり、不要なフローを排除したりするのを繰り返しながら業務の効率化を図っていきます。実際に、「技術やノウハウの見える化」を就業者の約6割が求めています。

参照:中小企業庁委託「中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に関する調査」2014年12月

チームワークを活性化する

社内の人間関係が良好で、「チームワークが良い」と感じる職場であれば定着率の向上も期待できます。チームワークが良いと、「メンバーがチームに協力したい」気持ちが強い組織となります。

従業員同士が密にコミュニケーションを取りやすいよう工夫し、上司や他部署の社員も含めた積極的な交流が生まれることで、気軽に相談できるだけでなく、風通しの良い職場作りが可能になります。

良好な社内コミュニケーションを築くための大前提として、「心理的安全性」があげられます。「心理的安全性(psychological safety)」とは、職場などの組織やチームの中で、意見や質問、違和感の指摘が、いつでも誰でも気兼ねなく発言できる状態のことです。自分の言動が上司の叱責を招いたり、同僚の不信を買ったりすることがないという「心理的安全性」がなければ、いくらコミュニケーションの機会を設けても従業員は本音で交流することはできません。

関連記事:心理的安全性とは?

部署や職種にとらわれず、積極的にコミュニケーションを取れる風土を醸成することが大切です。

▼施策例

- 部署ごとの食事会などで交流を促進する環境を整える

- ピアボーナス制度の導入

- チームミーティングを行う

- 従業員懇親会費補助

- 社内報・社内SNSなどでお互いを知る機会をつくる

- 心理的安全性を高める

- セミナーやワークショップ等業務に関わらない環境での交流機会も設ける

作業場・オフィス環境を整える

物理的な環境も衛生要因を構成する重要な要素です。具体的にはオフィスの温度や明るさ、音、香り、触感などの五感に影響を与える環境要素、快適さを感じさせるパーソナルスペース、姿勢を正せるゆとり、設備の配置などが挙げられます。

業務環境を形成する際には、不快さを感じさせる原因を減らして、快適な作業環境を維持管理する必要があります。眩しい照明や暗い照明、空気の汚れ、悪臭、寒さや暑さ、多湿や乾燥などを、業務環境に適した状態に調整して維持します。

作業動線も確認しましょう。オフィスのデスクやキャビネット、コピー機などが使いづらい位置にある場合、ファイルの取り出しなどに無駄な動作が発生して、業務の効率が下がります。

共用の機器はどこからも行きやすいように動線を考慮した配置に変更すると、業務効率がアップし、生産性の向上も期待できます。

▼施策例

- 快適な作業環境の確認(音・温度・空調・明るさ等)

- 快適な共有スペースの確保

- 動線の確保・レイアウトの見直し

- フリーアドレス制度

- リフレッシュスペースやミーティングスペースの確保

求人・採用時のミスマッチをなくす

入社時に想像していた社風・業務内容・待遇と、入社後での実態が異なった場合、早期に退職につながるケースが多いです。

そうしたミスマッチを事前に防ぐことが、定着率を上げていくことにつながります。

求人メディアでの掲載内容や、採用要件、面談、条件決定等、入社前でのタッチポイントにおいて、過剰に魅力を語らないことや、正直ベースでの面談が企業にとっても従業員(応募者)にとっても重要です。

福利厚生を充実させる

福利厚生が充実していると従業員満足度が向上し、仕事へのモチベーションアップが期待できます。さらに、従業員自身の自己肯定感の高まりにも影響を与え、結果的には会社へのエンゲージメント(組織への愛着心)が芽生え、組織に所属して貢献しているという意識が強くなり、職場への定着率が上がります。

また十分な福利厚生があることにより、私生活とのワークライフバランスが充実すれば、心身ともにしっかりと休息でき、趣味の時間を充実させることも可能です。オンとオフの切り替えもスムーズになり、疲労やストレスの解消も期待できます。

人材の定着が見込める福利厚生の例としては下記のようなものです。

▼施策例

- 休暇制度

- 働き方の多様化に対応するもの

- 住宅補助

- 食事補助

- キャリア支援

- 育児・介護・治療等の両立支援

- 社員交流に関しての制度

- 自己啓発

関連記事:福利厚生の種類一覧|法定福利厚生から法定外福利厚生まで解説

健康管理

健康管理は従業員からのニーズが高い福利厚生です。従業員満足度の向上が福利厚生導入の目的なら、健康管理を自社の制度に盛り込むことが欠かせません。従業員の健康管理を行い、健康状態を良好に保つことは生産性の向上というメリットにもつながります。

日本経済団体連合会「2019年度福利厚生費調査結果の概要」を見ても、健康・医療関連費の占める割合が多く、健康管理に力を入れている企業が多いことがうかがえます。

健康管理の例として挙げられるのは、以下のようなものです。

- 人間ドックの費用補助

- 健康管理室の設置

- スポーツジムや運動施設の無料または割引での利用 など

関連記事:福利厚生とは?対象者やメリット、種類、自社に合った導入方法

【RIZAPの福利厚生サービス】

RIZAPにも福利厚生として利用できる「chocoZAPステーション」というサービスがあります。

chocoZAPだけでなくパーソナルトレーニングジム「RIZAP」、「RIZAP GOLF」や「RIZAP ENGLISH」などRIZAPが展開するブランドに従業員がお得に通うことができるサービスで、多くの企業にご利用いただいています。

chocoZAPステーションについて詳しくはこちら

定着率を上げる取り組み:動機付け要因

衛生要因が整っている場合には、動機づけ要因に対する取り組みを実施していきましょう。

企業の定着率を高めていくためには衛生要因だけでは状況が変わりません。やるべきことは福利厚生の充実などではなく「動機付け要因」に関する対策です。

社員のチャレンジや成長を支援する

成長を感じられない職場では、次第にモチベーションが下がってしまうものです。特にキャリアアップやスキルアップに興味を持つ優秀な人材ほど、その傾向が顕著です。そのため、従業員の能力開発を支援する機会を積極的に設けることも重要な施策です。

▼施策例

- 資格取得に向けた勉強会

- 外部の講師を招いたセミナーの開催

- 退職者向け再雇用支援制度

- 1on1での適切なフィードバック

また、下記のような福利厚生による自己啓発のサポートでも従業員のモチベーションアップや能力向上につながります。

- 資格取得補助

- 資格試験受験料補助

- 海外研修制

- 図書購入費補助

- 語学学校の受講費用補助 など

賞賛を送りあう

従業員の定着率に影響を与える要因として「承認」「賞賛」のメッセージを送りあうことが望ましいです。人は「受け入れてもらっている」という感覚を得られると安心感を感じます。

上司や同僚から「尊重している」「スタッフの一員として認めている」という姿勢や声掛け全体で個人を承認しているメッセージを伝えることが大切です。

単に「誉める」ことが必要なわけではなく、相手に現れている違いや変化、成長や成果という具体的な「事実」を伝えることが大切です。相手が達成感をもち、さらに前向きにものごとに取り組もうという気持ちになるような言葉や姿勢が重要です。

「承認」や「尊重」のメッセージの発信は従業員の自己達成感を高め、「やる気」や「自発的な行動」につながり大きな推進力となります。「相手のよいところを見て、心に留め、それを表現する」ということを重ねていきましょう。

▼施策例

- サンクスカードの導入

- コミュニケーションツールの活用

- チームミーティングの実施

仕事へのやりがいを高める

「仕事のやりがい」を実感することは定着率を高めるために効果的です。目標の達成という意味合いだけでなく、仕事の成果や感謝の言葉を顧客や上司からかけられることなどで自己成長を実感でき、「仕事のやりがい」は醸成されます。

いろいろな成功体験を多く積ませるための人材育成、最適配置、機会創出が定着率を高める施策に必要となるといえるでしょう。

▼施策例

会社の方向性やビジョンの定期的な発信

企業の将来性に不安を持っている場合には離職のおそれが高くなります。「人はパンのみにて生くるものに非ず」という言葉のように、従業員は給与や生活基盤の安定だけを目的に仕事に従事しているわけではありません。従業員の離職をこうした状況を防ぐにはトップが企業理念を社内外へ明らかにし、従業員には定期的に自社のめざすべき方向性やビジョンを示すことが大切です。

すると従業員一人ひとりが、企業にどう貢献できているのかをイメージしたうえで取り組めるようになります。ひいては、働きがいやモチベーション向上につながり、この企業で長く働きたいと思えるようになり、離職を防ぐことになるでしょう。

具体的な取り組みとしては、企業のWebサイトやSNSで発信する、毎日の朝礼で確認する時間を取るなどがおすすめです。また、人事評価と連動させても説得力があり、社員にインタビューをして社内報で取り上げることで自分事化してもらうことも効果的です。

定期的なフィードバックを実施する

どの社員も自分の仕事ぶりが認められずフィードバックも得られない状況が続けば、徐々に定着率に影響する従業員エンゲージメントは低下していきます。

また、上司からのフィードバックの頻度と働きやすさの関係を みると、フィードバックが全く実施されない場合は働きにくいと感じている者が働きやすいと 感じている者より多く、半年に1度よりも高い頻度でフィードバックが行われる場合は、働き やすいと感じている者の割合は横ばいとなっています(令和元年版労働経済の分析)。

今後の行動に関するアドバイスや、行動した内容の重要性や意義に ついての説明など、よりきめ細やかに充実した内容のフィードバックを行うことにより働きやすさが向上する可能性が示唆されています。

モチベーションマネジメントを実施する

モチベーションマネジメントとは、企業が従業員の外発的動機付け、内発的動機付けの両方に働きかけ、従業員が高い意欲を持って業務に取り組めるように動機づけをし、サポートする施策、マネジメントのことです。

モチベーションマネジメントを実施することで、従業員の意欲が高まり自主的に動く意識が高まると、従業員自身の成長を後押しするだけでなく個人や組織としての生産性が高まり、組織全体の活性化につながります。

実際、調査により企業が能力開発に積極的になったと感じる従業員や、能力開発に関連する人材マネジメントの取組みが積極的に実施されている企業で働く従業員は、仕事に対するモチベーションが上昇している者が多いという結果がでています。

参照:厚生労働省 平成30年版 労働経済の分析 -働き方の多様化に応じた人材育成の在り方について-

モチベーションマネジメントを実施する際には、従業員の状況を把握することを通じて組織としてのマネジメントと、管理職が実施するマネジメントをそれぞれ計画・実施していくことが大切です。

▼施策例

- 個々のモチベーションと全体の傾向を定期的に把握

- 管理職の育成

- モチベーションマネジメント研修の実施

関連記事:モチベーションマネジメントとは|社員を動機づけする施策例

定着率を上げるために効果的な健康経営

効果的に従業員の負担やストレスを軽減し、仕事への不満を解消するには、近年重視されている健康経営の視点を取り入れることが役立ちます。企業の土台ともいえる従業員が健康であってこそ、良い経営をすることができるのではないでしょうか。

オフィスは多くの従業員が1日のうち3分の1以上の時間を過ごす場所です。それだけ多くの時間を過ごすオフィスで健康状態を意識する風土が広がれば、集中して業務に取り組めるだけでなく生産性向上も期待できます。

もちろん、健康に働けることで従業員の不満足になりうる要素は一つ減り、定着率向上にもつながります。下記のような運動・食事・メンタルヘルスでの具体例をとりいれ、従業員が元気に仕事に取り組める状態を作り上げるために健康経営が有効です。

健康経営とは、『従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法』です。

あくまで企業が用いる経営手法ですので、従業員の健康を促進することは手段であり、目的は組織の活性化・生産性の向上であり、最終的には業績向上、企業価値の向上を目指します。

健康経営に取り組む企業数は年々増加しており、健康経営優良法人への申請数をみると、2016年度の申請数が約400法人だったのに対し、2020年度は20倍以上の約9,400法人となっています。

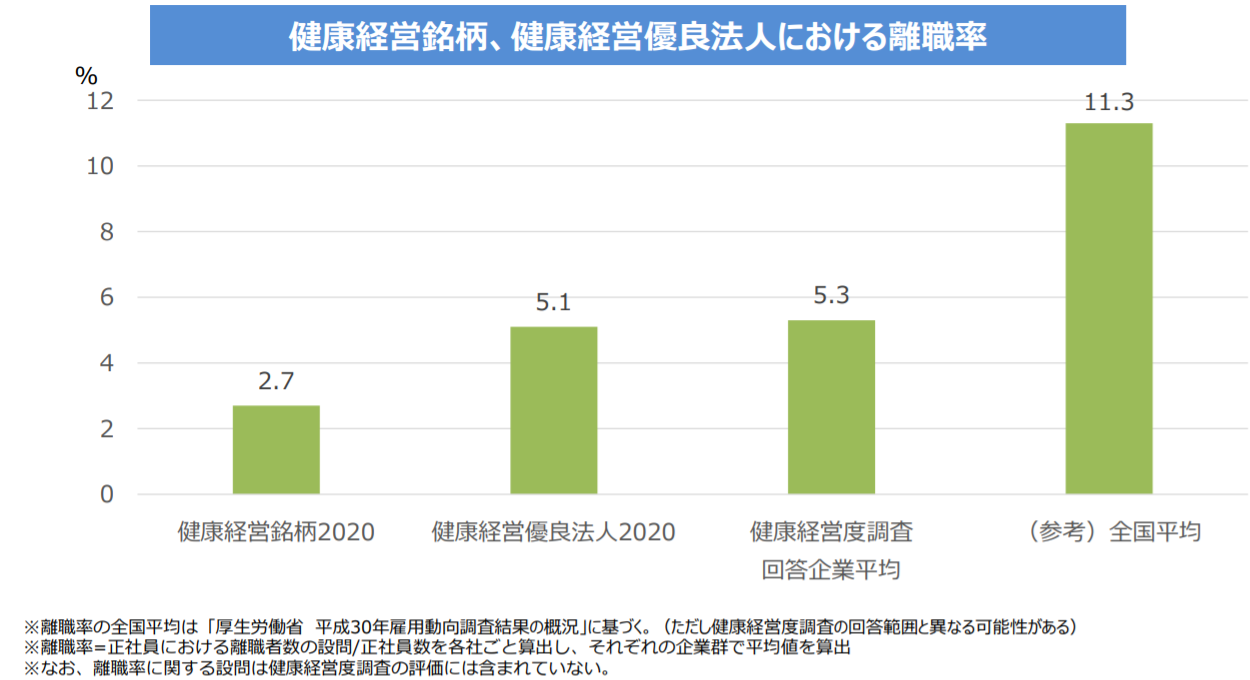

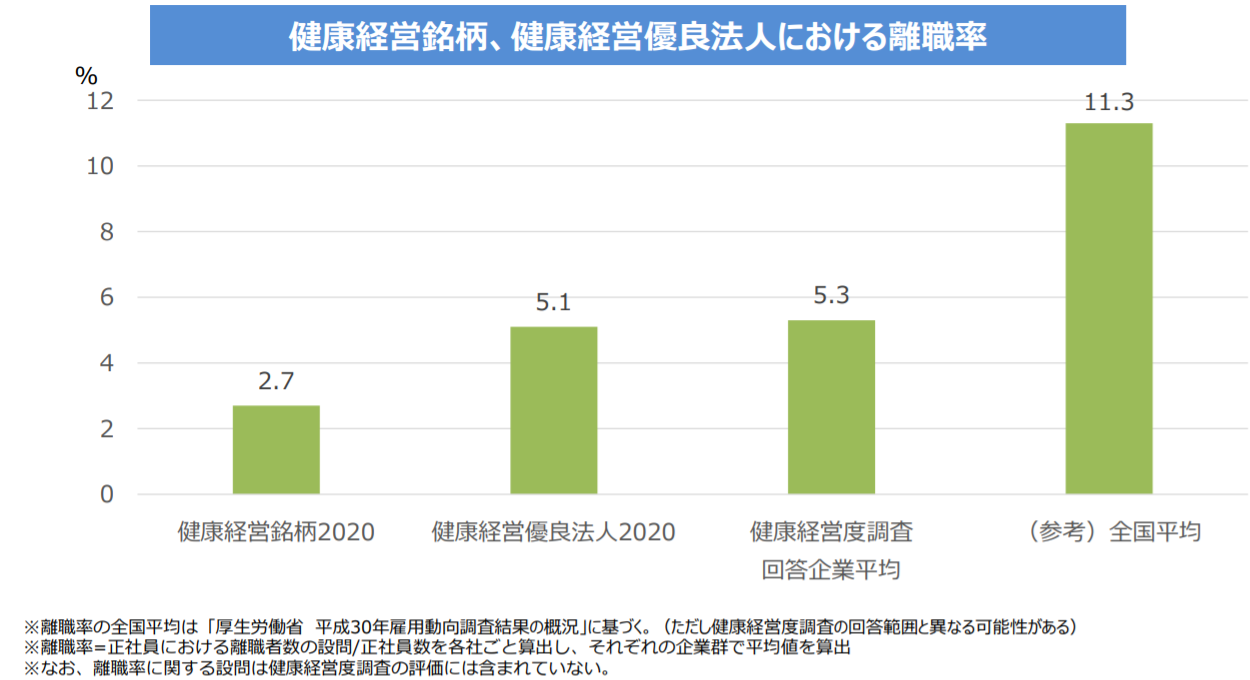

健康経営銘柄・健康経営優良法人における離職率は健康経営を実施していない企業の約2倍以上低い結果が出ています。

※参照:経済産業省「健康経営の推進について」令和2年

ではどうして、健康経営を推進することで離職率を低くする(定着率を高める)ことにつながっているのでしょうか。

衛生要因が改善される

労働条件を整えることと同様、健康経営の推進は「働く土台を構築する」ための必要条件として欠かすことができません。健康状態を脅かされる働き方を強いる組織は、他のどんな条件が整っていようとも働き続けることができないからです。

まさに従業員の健康を守ることは「企業の土台」といえます。

労働条件の見直しやオフィス環境を整えたり、チームワークの活性化などの衛生要因を整えていく際にも「従業員の健康」を意識した取り組みをしていくことで、働いていく際の不満足の要因を取り除くことにつながります。

エンゲージメントが向上する

ワーク・エンゲイジメントとは、従業員「個人」の仕事に関連するポジティブで充実した心理状態を指す言葉で、「仕事から活力を得ていきいきとしている」(活力)、「仕事に誇りとやりがいを感じている」(熱意)、「仕事に熱心に取り組んでいる」(没頭)の3つが揃った状態として定義されています。

つまり、ワーク・エンゲイジメントが高い人は、仕事に誇りとやりがいを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得て、いきいきとしている状態にあるといえます。

心身共に健康状態が悪ければ仕事への考え方がネガティブなものになってしまうため、健康的に働けるような環境を整備したり、メンタルヘルスのサポートをすることがワーク・エンゲイジメントの向上の1つの手段となるでしょう。

このように健康経営を推進することは、従業員からみた自社イメージを向上させ、エンゲージメントを高めることにつながるでしょう。

従業員の健康状態や働き方に配慮してくれる会社として評価され、この企業にもっと貢献したいというエンゲージメントも高まり、定着率を高めるために効果的だと考えらえます。

ワークライフバランスの改善に寄与する

健康経営では、仕事とプライベートの両立を目指した「適切な働き方の実現=ワークライフバランスを整えること」が要素に含まれています。

従業員の健康と働き方には密接な関係があります。健康的な生活の実現には、勤務時だけでなく、プライベートでの習慣も大きく影響します。健康経営の推進によって、仕事とプライベートのメリハリが生まれ、ワークライフバランスの改善にもつながります。

ワークライフバランスとは、「仕事と生活の調和」のことです。仕事がうまく進めば私生活が潤い、私生活が充実すれば、モチベーションや経験を仕事に還元できるといったように、お互いによい影響を与え合いながら、相乗効果を生み出します。

健康経営を推進することでワークライフバランスが整えられ、従業員にとって仕事とプライベートの充実が両方得られることは、結果的に従業員の定着率を高めるために効果的だと考えられます。

RIZAPによる健康経営の推進

RIZAPでは、法人に向けて健康増進サービスを提供しており、健康経営の推進をサポートしています。

- ヘルスリテラシーの向上

- 保健指導

- 健康増進・生活習慣病予防対策

- メンタルヘルス対策

などの認定要件を満たすことが可能なサービスを提供しています。

RIZAPウェルネスプログラムは2023年12月時点で、すでに約1,900社以上に導入されており、参加者満足度は98%※と非常に高いプログラムとなっています。※ RIZAPセミナー参加者アンケート2022年4月1日~2023年3月31日 N=11,387

健康セミナーは15種類提供しており、オンライン・オフラインどちらでも実施が可能です。講座形式・実践形式を交えた内容のセミナーになっており、健康意識の向上だけでなく行動変容にまで導くことが特徴です。

関連記事:行動変容とは?変化を促すアプローチと無関心層対策のポイント

健康経営の実現にあたり、RIZAPが提供すべき価値は『従業員一人ひとりの健康を通して人財価値を高める』ことだと考えています。人生100年時代を見据え、従業員が健康で働きがい・生きがいをもって輝き続けられるようこれからもサポートしてまいります。

健康経営の詳しい取り組み方については、下記の「健康経営スタートガイド」をぜひご覧ください。

「RIZAP 健康経営スタートガイド」を無料で公開

人手不足等の人事課題を解決する手段や健康経営に関する課題、従業員の運動不足、健康リスクに関するお悩み、ご要望はございませんか?様々な課題を解決する手段として、近年健康経営が注目を集めています。

健康経営を推進するために、お役立ち資料「RIZAP 健康経営スタートガイド」をお届けします。

健康経営に取り組むメリットなどを記載した全50ページ超えの保存版です。また健康経営に取り組む際にご活用いただけるRIZAP法人向けプログラムもご提案しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)