ラインケアとは?メンタルヘルス対策を推進する重要性

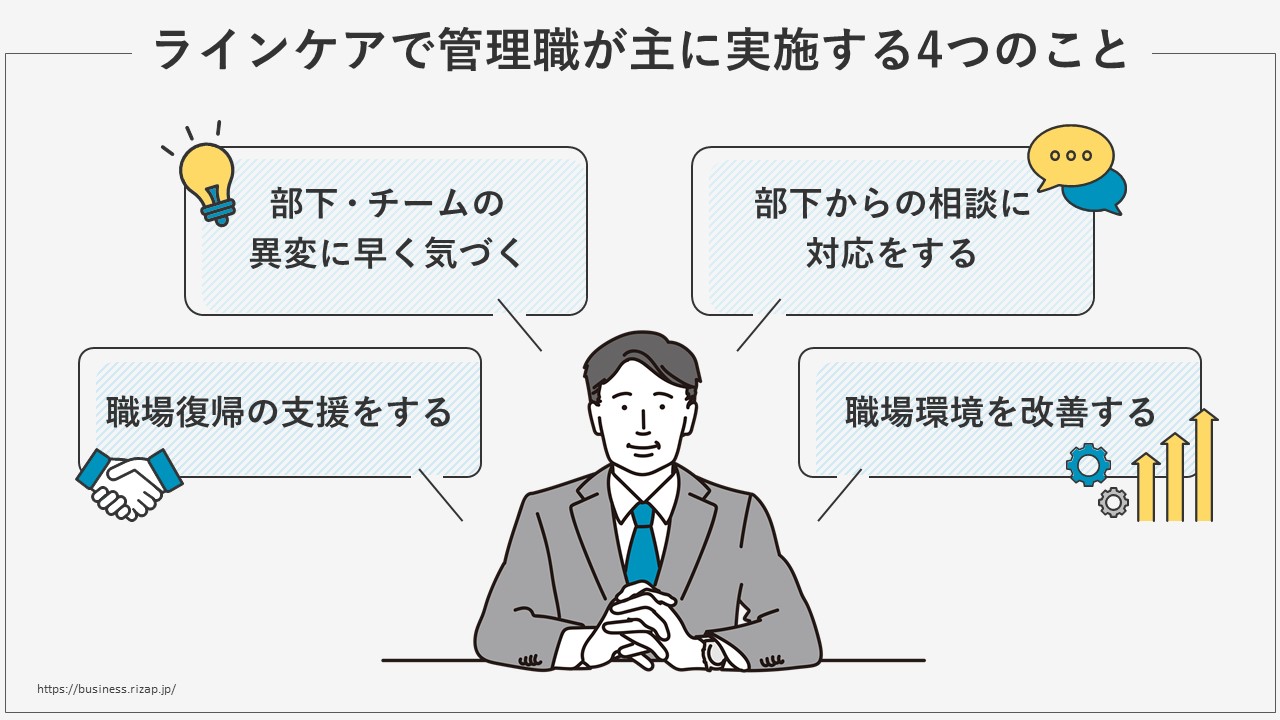

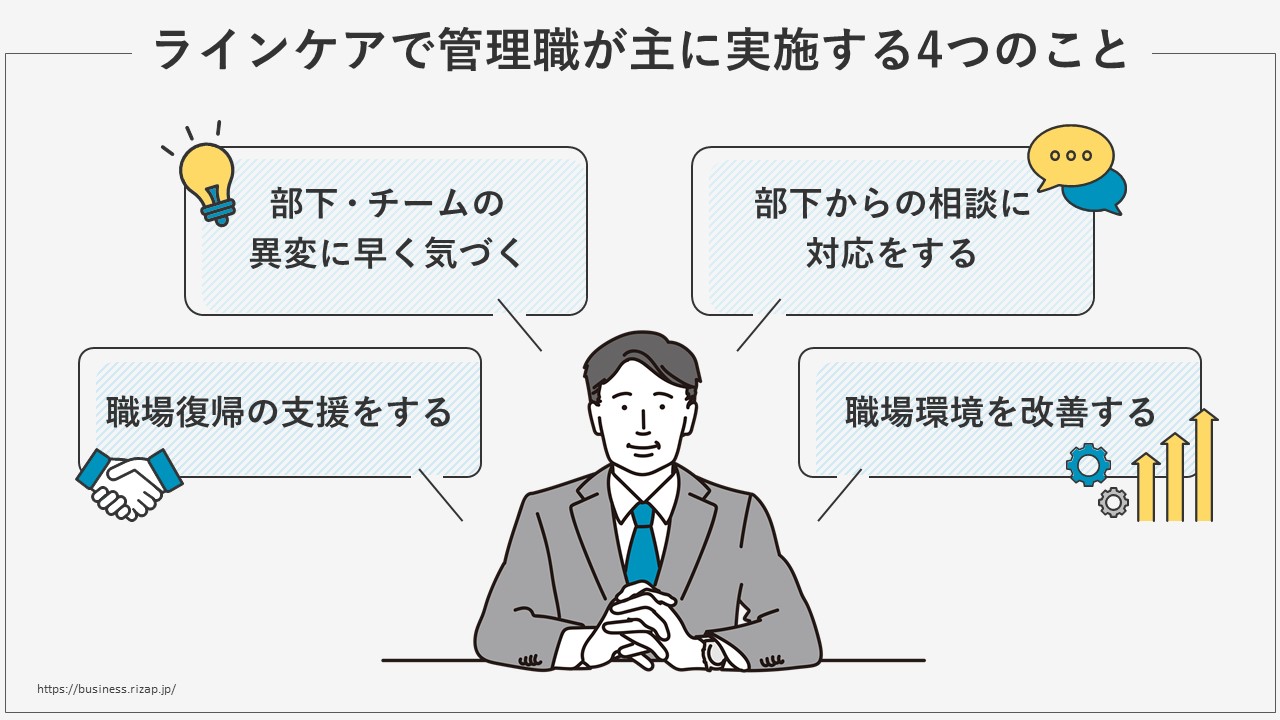

ラインケアとは、職場でのメンタルヘルスの取り組みのなかでも、マネジメント層と呼ばれる部長や課長などの管理監督者が、部下の健康状態等の違いに気付き、対策とケアを行うことを指します。具体的には、下記を実施することを指します。

- 部下・チームの異変に早く気づく

- 部下からの相談に対応をする

- 職場復帰の支援をする

- 職場環境を改善する

これらの詳しい実施方法はこちら

メンタルヘルス対策において、ラインケアは重要な役割を持ちます。メンタルヘルス対策は不調を未然に防ぐ一次予防の徹底が原則ですが、不調を感じる従業員に対しては早期に適切な対処を行わなければなりません。

そのため、従業員の業務を管理している管理職によるラインケアが非常に有効であると考えられています。

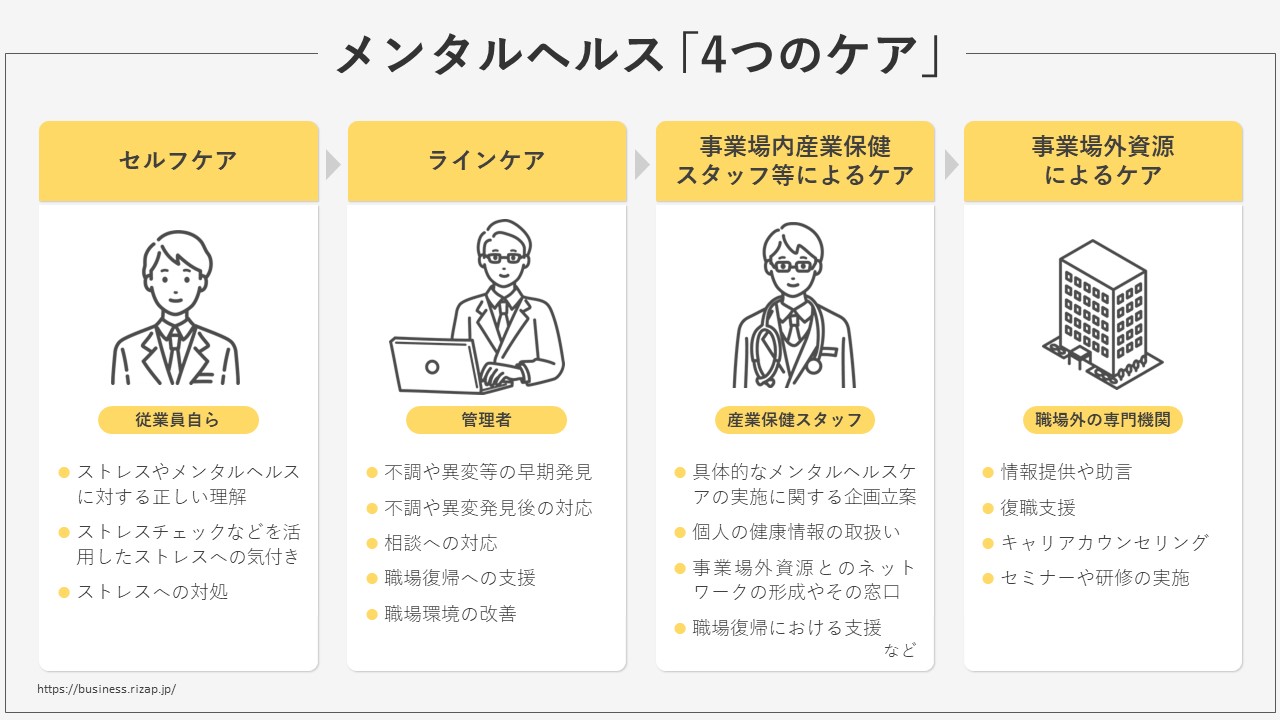

厚生労働省が定める「4つのメンタルヘルスケア」のひとつ

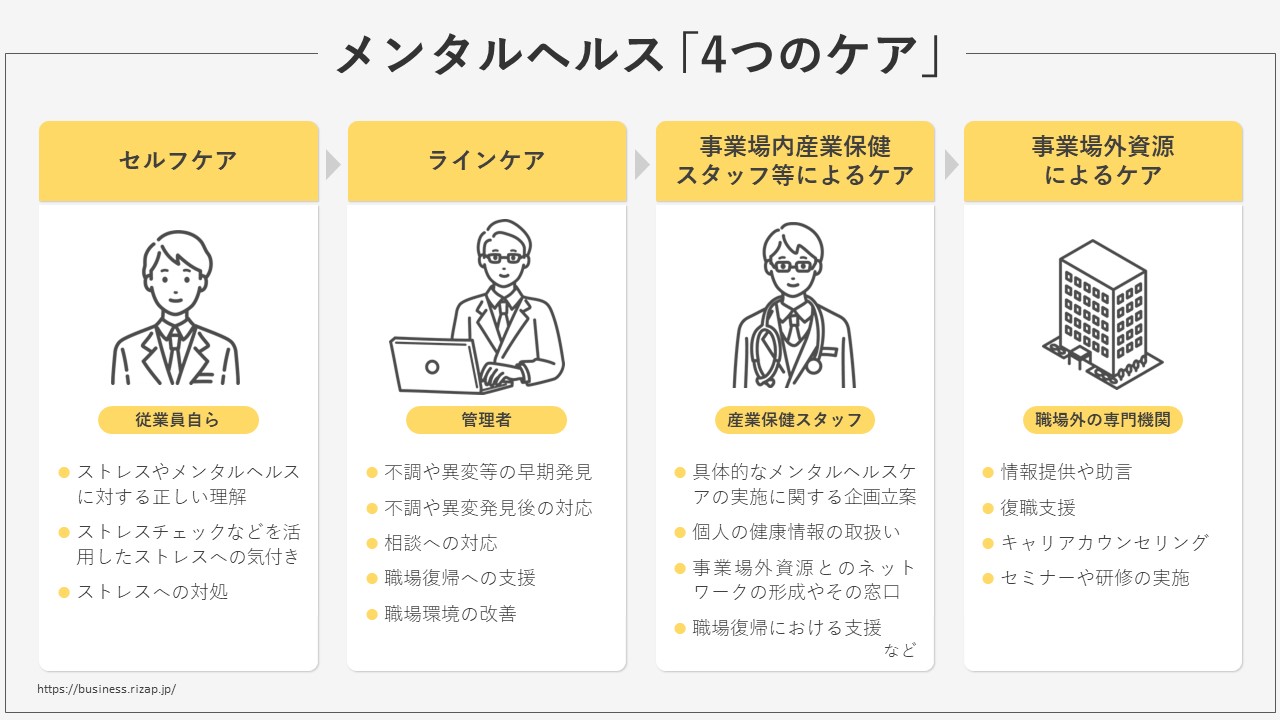

ラインケアは厚生労働省が定める「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に示される、メンタルヘルスの4つの予防の対策の一つです。4つのケアとは下記の4つをさします。

- ラインケア

- セルフケア

- 事業場内産業保健スタッフ等によるケア

- 事業場外資源によるケア

管理監督者は日常的に部下と接点があるため、早期発見や問題があった場合のケアにおいて非常に重要な役割を果たします。メンタル不調者が現れる原因としても「職場の人間関係」や「上司と部下のコミュニケーション不足」、「仕事量・負荷の増加」など管理監督者が関わる項目が多く挙げられています。

管理監督者としてはラインケアを行わなくても直接的な罰則はありませんが、部下がメンタルヘルス疾患を発症した場合、労災や訴訟に発展する可能性もあります。部下がどんなことにストレスを抱えているのか、管理監督者は「仕事の要求度」「仕事の自由度」「周囲からの支援」の3つの側面から考えることが必要になります。

また、職場環境には作業環境や作業方法、人間関係、組織形態など様々なものが含まれているので、管理監督者はストレス要因を勝手に決めつけず、部下の話をよく聞いたうえで判断する必要があります。

ラインケアは「管理監督者が気付く」のに対して、セルフケアは「自分が気付く」という点が大きな違いです。

事業場内産業保健スタッフ等によるケアはラインケアやセルフケアが効果的に実施されるよう、産業医や保健師などの専門職や、産業医などの助言や指導のもと従業員や管理監督者に対する支援を行います。

本人と管理監督者間での適切なラインケアが実施されていない場合、本人にとっては管理監督者も事業場の保健スタッフも、所属組織全体への信頼度が薄らいでしまっていることがあります。そういった場合、外部の専門機関と連携を取って対応に当たるようなことが事業場外資源によるケアに該当します。

関連記事:メンタルヘルス対策の具体例|基本対策と有効な取り組み・効果

安全配慮義務での重要な役割

ラインケアの推進は、法令遵守につながり安全配慮義務の観点で重要な役割を担っています。

平成20年3月に施行された労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と安全配慮義務(健康配慮義務)に関する項目が明文化されています。

安全配慮義務は罰則はありませんが、違反すると民法で定められた「債務不履行責任」や「不法行為責任」などの法的根拠に基づく、訴訟や損害賠償請求のリスクがあります。

例えば、「うつ」を発症し業務軽減を訴えたものの受け入れられず、解雇されたため、解雇は無効であるとして、地位の確認と解雇後の賃金、慰謝料等を求めて提訴された「東芝事件」(平成26.03.24最二小判)があります。

また、労働契約法第5条では、「使用者」の労働者に対する安全配慮義務が明記されており、使用者が守るべきものであることがわかります。決して労働者の義務ではなく、法律上の解釈では使用者の義務です。この場合の使用者とは、必ずしも企業の代表者とは限りません。

部長や課長、会社そのものの場合もあります。指導する役割の人や、取引先へ指示を出す人、後輩を持つ人など、ケースバイケースでどんな人も「使用者」になり得るので、注意が必要です。

このように業務や職場環境の影響を受けてメンタルヘルス不調に陥った場合には、安全配慮義務の法令違反を指摘され、訴訟に至るケースもあります。

関連記事:【判例紹介】安全配慮義務とは、基準、対策、違反のない組織づくり

「ラインケア 対策ガイド」をご覧いただけます

メンタルヘルスケアの一つとしてラインケアを検討する際に、どのように進めたらよいか、また施策や効果について知りたい方も多いのではないでしょうか?

そこで、ラインケアを実施しようとお考えのご担当者様に向けて「ラインケア対策ガイド」をお届けします。

ラインケアの定義に始まり、労災やストレスに関する基礎知識、ストレスによって体や行動面に表れる反応、ハラスメント、いつもと違う部下に気づいて接する方法、メンタルヘルス不調者を医療につなげるフローなど、人事の担当者や、部署のリーダー、管理監督者などラインケアに当たる際に覚えておきたい情報をまとめています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

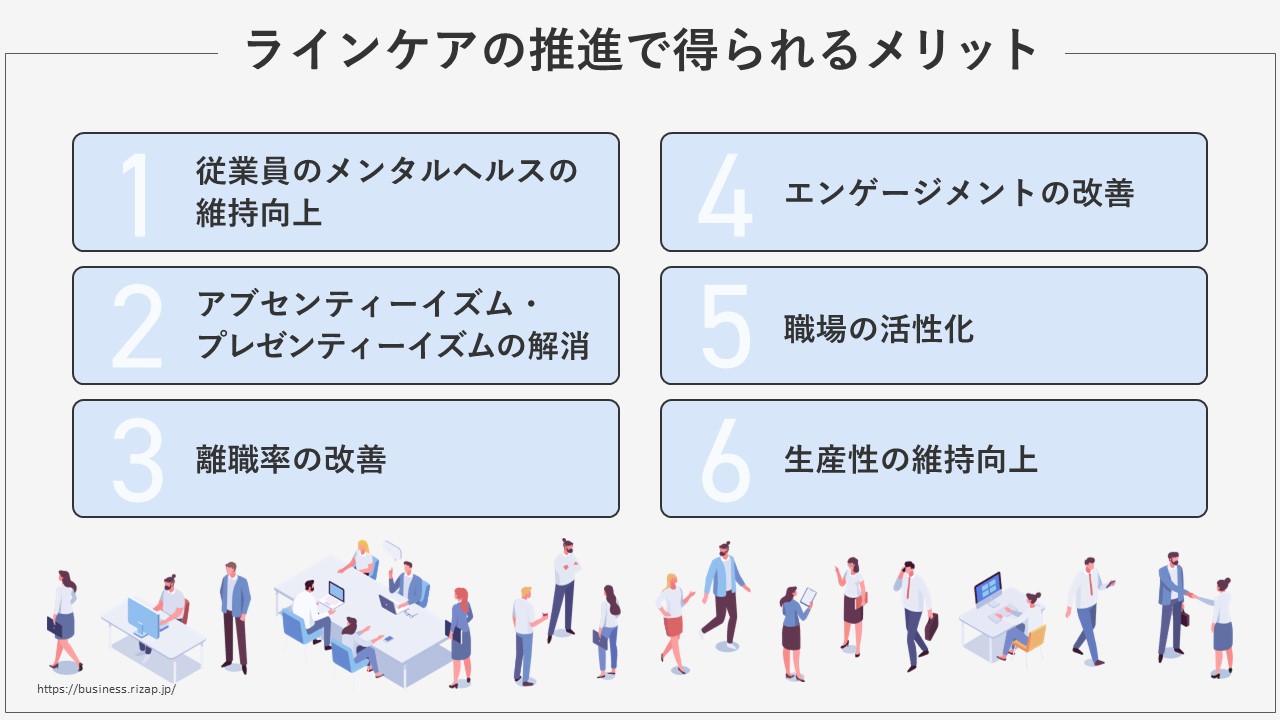

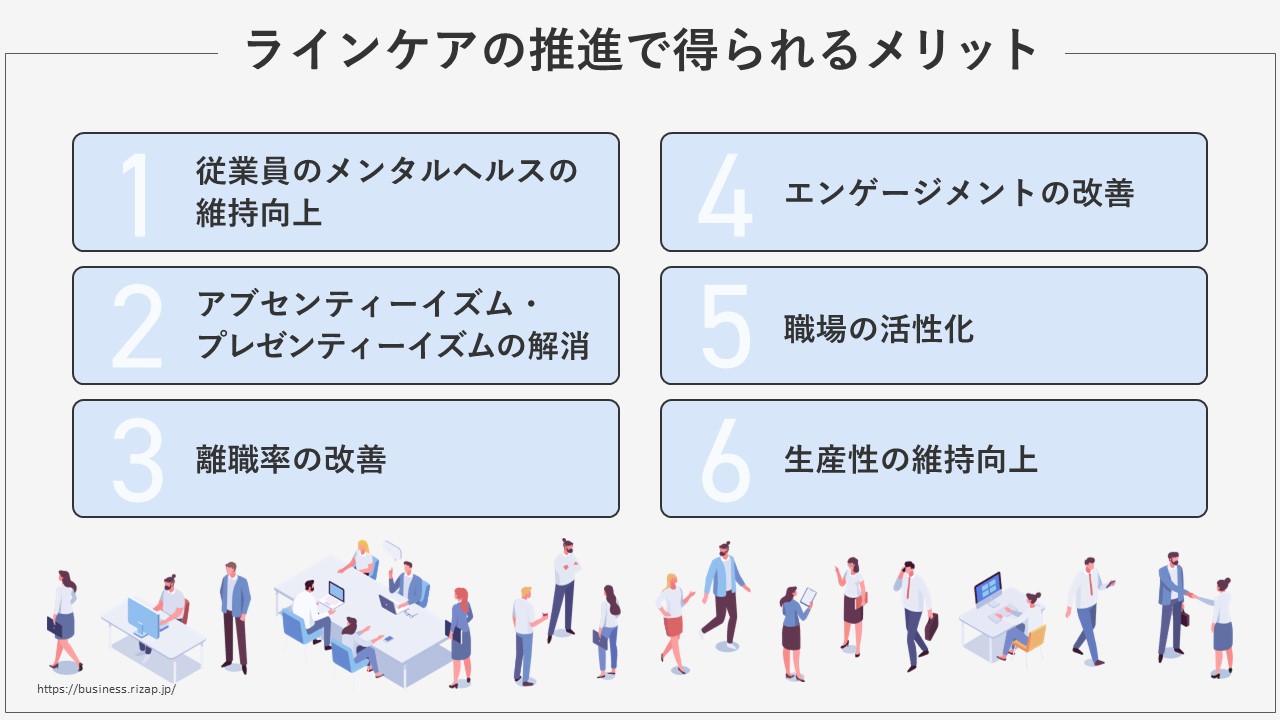

ラインケアの推進で得られるメリット

前述のとおりラインケアは、組織のメンタルヘルスを良好に保つために重要な役割であることが分かりました。

しかしなぜ実施する必要があるのでしょうか?うまく実施されている場合のメリットと、もし実施していない場合にどういったリスクがあるのかをご紹介します。

メンタルヘルス不調者の増加防止・未然予防

ラインケアの実施は従業員のメンタルヘルス不調者の増加防止・未然予防を実現し、健全な企業経営につながります。メンタルヘルスの不調は本人も気づかぬうちに進行している場合もあり、ラインケアはとても重要です。

ラインケアが機能すれば管理監督者を通じて課題に応じた適切な対処が動き出すため、従業員のメンタルヘルス課題解消に大きな前進が期待できます。

厚生労働省は、地域医療の基本方針となる医療計画に盛り込むべき疾病として、従来より「がん」「脳卒中」「急性心筋梗塞」「糖尿病」の4つの疾病を位置付けていましたが、2011年から「精神疾患」も加わり、これら5つの疾病対策に注力しています。

近年従業員の受けるストレスは拡大する傾向にあります。令和2年の調査では仕事に関して強い不安やストレスを感じている従業員が54.2%という結果を受けて、国民に広く関わる疾患として重点的な対策が必要と判断しています。

参照:厚生労働省 令和2年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況

実際、仕事のストレスのため「うつ病」などの精神障害を発症し、労災と認定された件数は2021年に過去最多となりました。※3

このような中で、心の健康問題が従業員、その家族、事業場及び社会に与える影響はますます大きくなっており、事業場においてより積極的に従業員の心の健康の保持増進を図ることは非常に重要な課題となっています。今やメンタルヘルスは日本が抱える社会的課題となってきています。

※3 厚生労働省2021年6月23日発表 令和2年度「過労死等の労災補償状況」 表2-1 精神障害の労災補償状況

アブセンティーイズム・プレゼンティーイズムの解消

ラインケアを行うことはプレゼンティーイズム・アブセンティーイズムの予防改善となり、仕事のパフォーマンスの向上につながります。

プレゼンティーイズム(presenteeism)とは、欠勤には至っていないものの「健康問題が理由で生産性が低下している状態」を指します。言い換えると、心身の不調によって、パフォーマンスが思うように出せない状況のことです。また、アブセンティーイズム(absenteeism)とは、「健康問題による仕事の欠勤」を指します。いわゆる「病欠」を指します。

健康状態が悪く、生産性が低くなったり、そもそも病欠してしまうことは仕事に大きな影響を及ぼします。

従業員が十分なパフォーマンスを出せない状態が続くことで、業務効率は落ちます。それがやがて、あらゆる面で損失となって表れてきます。軽度の不調であっても、不調の状態のまま仕事を続けることで症状を悪化させてしまうこともあり、長期化するリスクもはらんでいます。

関連記事:プレゼンティーイズムとは?測定方法と予防・改善する具体策

離職率の改善

ラインケアに取り組むことで、健康上の理由による欠勤や離職を減少させる効果が見込めます。人員の頻繁な離脱は他の従業員の業務負担を増やし、さらなる離職を招くかもしれません。

離職率の高さから、世間に「ブラック企業」とみなされれば、次の人員を確保するのにも苦労することになるでしょう。健康経営の実施は、こうした悪循環の原因を根本から断ち切ることに寄与します。

関連記事:定着率とは?低い原因と効果的な取り組み

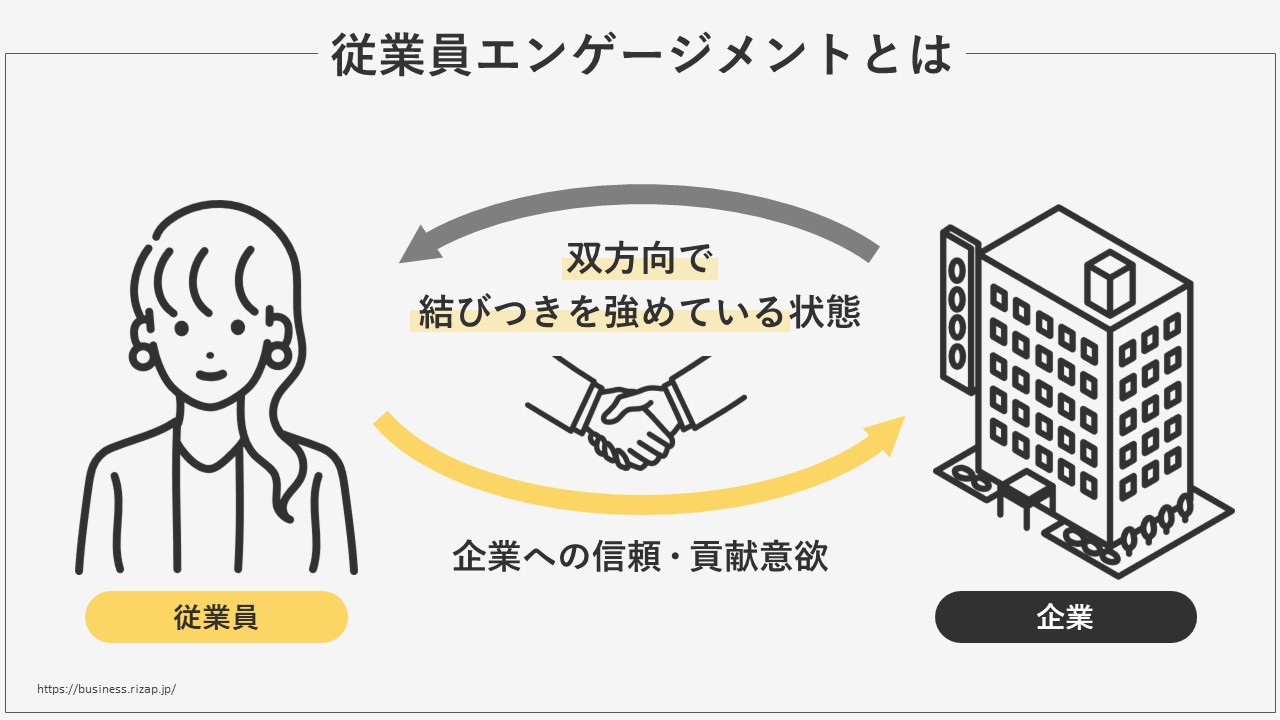

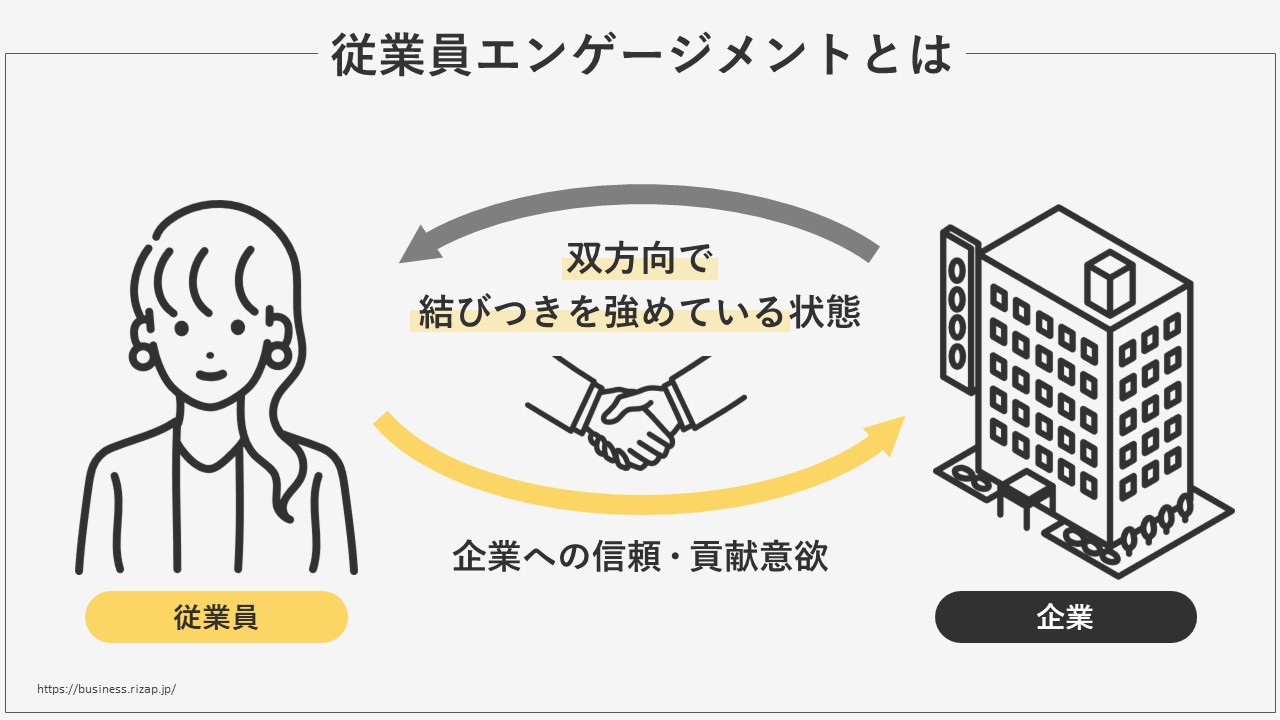

エンゲージメントの改善

従業員エンゲージメントとは、従業員と企業双方向で結びつきを強めている状態を指します。

ラインケア等のメンタルヘルス対策によって、従業員がより前向きな気持ちで生き生きと働くことも期待できます。従業員の健康に配慮した施策を実施することで、従業員は会社へのエンゲージメントを高めることになるでしょう。

また、ラインケアによって従業員が守られ心身ともに余裕を持って働けるようになれば、職場の雰囲気が改善することも期待できます。

関連記事:従業員エンゲージメントを高める方法|具体的な施策と成功例

職場の活性化

ラインケアによって、職場が活性化する効果が期待できます。

職場が活性化されていない状態とは、「従業員が何を考えているかわからない」「従業員全体の心身の状態が好調ではない」「言ったことが伝わらない」「意見がでてこない」「無駄な会議が多い」などの状況を指します。

ラインケアを実施し職場の活性化が進むことで、従業員は心身ともにのびのびと仕事をし活躍します。一人一人のコンディションが保たれ、人の話をよく聴き自分の考えを積極的に発信し、主体的に行動し、人を巻き込み、相互に助け合う状態を作り出すことができるでしょう。

関連記事:職場活性化のポイントとは|具体的なアイデアと取り組み方

生産性の維持向上

ラインケアは健やかな組織運営と直結しているため、良好に保たれていると、生産性向上が見込めます。

理由は、ラインケアそのものが管理監督者と部下、つまり上司部下のコミュニケーションによって成り立っている点にあります。

ストレスや悩みを抱えて、ネガティブなメンタルヘルス状態が続けば、該当者本人だけでなくその周囲の部署の生産性にも悪影響が及ぶためです。ラインケアによって管理監督者が部下の不調にいち早く気付き、適切に対応することができれば、生産性低下はミニマムに抑えられることが考えられます。

それだけでなく、ラインケア、つまり管理監督者と部下のコミュニケーションが良好であれば、心理的にも安心し、意欲的に業務に取り組むことができます。

関連記事:生産性とは?向上につながる取り組み事例、課題

ラインケアの具体策

組織の管理監督者によるラインケアとは、どういった取り組みなのでしょうか。大きく下記の4つのポイントがあります。

部下のメンタルヘルス不調のサインに気づく

労務管理上、管理監督者による日常的な接点の中で「いつもと違う」という部下の様子に気付くことが重要です。

不調の兆候は千差万別で、度合いや異変は人によって異なりますが、一例として下記のようなことが挙げられます。

- 勤怠の異変

- 元気がない

- 口数が少ない

- 服装や髪形などの身だしなみが乱れている

- 表情が乏しい

- 著しく集中力がない

- 業務量や納期、クオリティの異変

- 言動の異変

一時的に上記のような異変が表れることは誰にでもあります。

しかし管理監督者は普段から接しているからこそ些細な異変に気付くことができます。

しかし、上記のような兆候の背後には、メンタルに関する不調ではなく、病気が隠れていることもあるので、状況によっては病院等で検査した方が良いケースもあります。

病気の有無の診断は産業医もしくは医師の仕事です。

そのためには管理監督者が部下の話を聞き、産業医のところに行かせる、あるいは管理監督者自身が産業医のところに相談に行く仕組みを職場内に作っておくことが望まれます。

上記の兆候の例の中でも、顕在化しやすい異変を下記にご紹介します。

勤怠の異変

心身の不調によりプレゼンティーイズムやアブセンティーイズムに陥っている場合は、勤怠へその状態が顕在化しやすいため、最も把握しやすい指標の一つです。

テレワークで出社しない勤務スタイルの企業や、交代勤務によるすれ違い、あるいは、外出が多い勤務スタイルなど、さまざまな働き方があるため、管理監督者であっても、顔を合わせる機会が少ないケースもあります。「実は頻繁に遅刻欠席していたが管理監督者が見ていなかった」などということのないように普段から心がけておきましょう。

顕在化しやすい勤怠の異変として下記が挙げられます。

- 遅刻、早退、欠勤が増える

- 残業、休日出勤が不釣り合いに増える

- 休みの連絡がない(無断欠勤がある)

例えば遅刻が頻発している場合、なぜ?と理由を問い詰めるのではなく、いつもと違う様子がないかを確認しましょう。また遅刻や、当日欠勤はメンタル面で疲れている可能性もあります。酷くなるとある日突然、仕事に行けなくなる出社拒否の症状を訴えるケースもあります。

関連記事:プレゼンティーイズムとは?測定方法と予防・改善する具体策

業務量や納期、クオリティの異変

過剰なストレスによって、業務に遅れが出たり、普段よりも結果が出せないといったパフォーマンス低下が起きることがあります。

またその後ろめたさ等から日報や週報などの定期報告や、状況相談が滞ることがあります。

職場での会話量や内容にも注意が必要で、以前よりも極端に喋らなくなったり、その逆、多弁になるという変化にも注目です。そういった変化はストレスにさらされているサインかもしれません。

- 仕事の能率が悪くなる

- 業務の結果がなかなかでてこない

- ミスや事故が目立つ

言動の異変

表情や挨拶、服装等はメンタルヘルスによる変化が表れやすい項目です。

ストレスや体調不良があると、服装や身だしなみに意識が行き届かないことがあります。そのため、何日も洗濯しておらず匂いが気になるシャツを着たり、髪形やひげやメイクなどにもそういった変化が現れることがあります。

また言動の中でも挙動がおかしく落ち着きがないということや、逆に、活気がなくうつむいているという状態変化、ミス・事故が目立つようになるという変化にも要注意です。

- 表情に活気がなく動作にも元気がない

- 不自然な言動が目立つ

- 報告や相談、職場での会話がなくなる

- 服装が乱れたり、衣服が不潔であったりする

出典:厚生労働省 「こころの耳 15分でわかるラインによるケア」

診断を勧めるかどうかの見極め

異変に気付いても、「あれ?変だな。でも気のせいかな」あるいは「診てもらった方が良さそう」などの判断は難しいところです。では何を基準に判断すれば良いでしょうか。

それは、以前との比較です。管理監督者、あるいは周りが見たり接したりする中で、「いつもと違う」という気付きが重要です。

- 今まで欠勤しなかった人なのに、当日欠勤が増えてきた

- 穏やかな人だったのに、怒りっぽい、当たりちらしている

- 人前で堂々と話す人だったのに、どもりが出たり、話せなくなった

- 以前からやっていた業務なのに、何度も同じことを聞いたり確認するようになった

上記のような、「今までそうではなかったのに違ってきた」という場合には、診断が必要なケースがあります。一時的な兆候だけでの判断だけでは、なかなか判断できないこともあるため、従来と比較して明らかな異変の場合は1on1ミーティング等で話を聴き、診断を勧めましょう。

部下からの相談に対応する

ラインケアにおいて、早期発見と同等に重要なのが、対応・対策です。

部下の異変に気付いた場合、あるいは部下自らの異変の相談を受けた場合、管理監督者にはどういった対応が求められるでしょうか。対応のポイントを紹介します。

相談しやすい環境をつくる

日常的に相談しやすい環境であり、「困ったことがあったら話そう」、「伝えたら適切なアドバイスや対応をしてもらえる」という、信頼に基づいた上司部下の関係であることがラインケアにおいて不可欠な前提条件となります。

一朝一夕に理想的な状態が築けるものではありませんが、常日頃のやり取りや行いからそういった環境ができていきます。心がけていきましょう。

傾聴する

管理監督者は、日常的に、部下からの自発的な相談に対応する役割を担っています。そのためには、部下の話をじっくりと聴くことがとても重要です。

日頃からこのような話の聴き方ができれば、上司と部下の関係は良い状態で維持されやすくなります。

傾聴のポイント

1.相手を受け止める

相手に対して関心を持ち、関心を持っていることを表情や態度で相手に伝える。

2.相手の立場に立つ

もしも自分が相手と同じような立場に置かれていたら、相手と同じようなことを言ったり、したりするんだろうなぁと考えながら、話を聞く。

そうすることが話の聞き方が批判的になることを防ぎ、相手に話を聴いてもらっているという気持ちを持たせる。

引用:厚生労働省 「こころの耳 15分でわかるラインによるケア」 P8

部下の状態によっては産業医や専門医等への相談を勧めることも有効です。

しかし中には、人に悩みを相談することに抵抗がある方や、大仰にしたくない、周囲から変な見られになるんじゃないか、などといった考えや不安から、部下本人が産業医等に相談することに心理的な抵抗を示す場合もあります。

そういった場合は、「産業医に話せ」「医者に行け」と強制したり、聞いた悩みを拒否するようなことはせず、「あなたの代わりに私が相談に行ってくるよ」と本人に伝え、合意を得た上で、管理監督者自身が産業医や人事、専門家等の第三者に相談し、その内容をフィードバックするなどの対応をしてみましょう。

自己流にならないよう対応に注意する

「メンタル不調者を自分の部署から一人も出したくない」、管理監督者はそう考えるのが当然です。その実現に向けて、日々、部下と接している管理監督者の心得として3つのNG例を挙げます。

1.比較や押し付け言動に注意

「私が20代の頃は」「営業たるもの」など自身の経験や価値観と比較したり、押し付ける言動はNGです。同様にして、「最近の若い子は」「うちの会社は」などの大きな主語を使う点にも注意が必要です。

なぜなら、その価値観や括りに共感しない(できない)人が一定数いるからです。

押し付けられた、大きな括りに入れられた、という感情は反発を買い、共感されることなく次第に信頼を失っていきます。

2.適当な取りつくろいに注意

うわべを取りつくろっただけの言動は部下に着実に伝わります。

「適当に話を合わせただけ」「ちゃんと見てくれていない」「ちゃんと聞かずに頷いているだけ」という想いが募っていくと、信頼を失い、部下のモチベーションを下げることとなります。精神誠意、部下と向き合うことが本質です。

3.「ついうっかり」やる気を削ぐ一言に注意

「この仕事向いてないんじゃないか」、「もっと頑張ってよ」などの言葉は要注意です。励ます意図で口にした場合でも、些細な一言がモチベーションを下げたり、反感を買うことがあります。

気にかかる一言を言われた側は、長期にわたって忘れることができず、場合によってはトラウマに発展するようなこともあります。そういった「気付かない内の、ついうっかり」の言動で部下を追い込むことがあることを認識しましょう。

個人情報、人権へ配慮する

相談を受けた場合に重要なのは個人情報や人権への配慮です。

管理監督者は、部下の健康情報や個人情報の保護、また人権の保護や本人の意思尊重に努めなければなりません。これは人道的な観点からだけでなく、法令としても遵守する必要があります。

人事に相談したり、第三者に相談するなど、情報の収集・管理・使用に際しては、なんらかの方法で本人の同意を得ることが原則とされています。

このように、関連する法令や、社内規則を遵守し、コミュニケーションのなかで得た部下の情報を正当な理由なく他に漏らさないようにしましょう。

人事部門や産業医を巻き込んで対応する

相談を受けた場合に、親身になって考え、何とかしてあげたいという想いや責任感の強さから、管理監督者が過剰なストレスを抱え込み、メンタル不調に陥ってしまうというケースがあります。

管理監督者も一人で抱え込まず、適切に産業医や外部機関、人事部門に相談をすることが重要です。

職場復帰を支援する

メンタル不調で部下が一定期間休んで復職した場合、管理監督者の役割は非常に重要です。

管理監督者も周りも「早く慣れて、十分な仕事をして欲しい」と思ってしまうのは、気持ちとしては自然です。しかし一定期間休職していた人に、いきなり発病前と同等のパフォーマンスを期待するのは難しいことが多いです。

働くことに慣れる必要があるため、就業時間や業務量などへの配慮しながら、本人や人事と相談の上で徐々に復帰を進めていきましょう。

産業医の協力体制をつくる

休職した従業員は、症状の回復への不安だけでなく、回復後に社会復帰できるかどうかの不安も抱えています。復職については、休職時と同様に、医師の診断結果や見解に基づく判断と、本人とも相談の上、慎重に時期や受け入れポジションを決めていくことが重要です。

産業医との協力体制を構築し、無理のないように勧めていく必要があります。

また一度復帰しても、一定期間をおいて再度不調に陥ることもあります。そのため、定期的に産業医や担当スタッフとの面談機会を設けたり、慌てることなく療養するよう促すことも必要です。

復帰支援制度をつくる

復職後すぐは業務量や、納期の厳しい業務については注意を払ったり、短時間での勤務形態にするなど、受け入れ体制の構築も三次予防に有効です。

心理的安全性を高める

心理的安全性とは、職場などの組織やチームの中で、意見や質問、違和感の指摘が、いつでも誰でも気兼ねなく発言できる状態のことです。自分の言動が上司の叱責を招いたり、同僚の不信を買ったりすることがないという「心理的安全性」がなければ、いくらコミュニケーションの機会を設けても従業員は本音で交流することはできません。

まずは職場内の「心理的安全性」を確認しましょう。もし十分な「心理的安全性」が確保できていないようであれば、個別のヒアリングや配置換えなどを検討する必要があるかもしれません。

心理的安全性を高めるには、以下のような取り組みが考えられます。

- 発言する機会を均等に作る

- ポジティブな思考と言動を意識する

- 1on1ミーティングの価値を高める

- 一人一人をチームでサポートする

関連記事:心理的安全性とは?測り方、作り方、マネジメントの役割を解説

ラインケアを浸透させる企業全体の取り組み

管理監督者は部下を、さまざまな側面から見て聞いて感じ取りながら業務を進めていくものですが、ラインケアはその職務の一部となります。そのような職務であることを意識させ、適切に行っていくためには、定期的に管理監督者向けの研修など企業が実施できるメンタルヘルス対策は様々あります。

ラインケア研修・セミナーの実施

ラインケアの徹底のためには、管理監督者向けにラインケアの知識を深め、実践へとつながる技術の習得のために定期的に研修やセミナーを実施することが大切です。

ラインケアの方法を理解していたとしても、実際の部下とのコミュニケーションや日々の業務遂行の中でチーム全体が相談しにくい雰囲気になってしまうなど、知識と行動がなかなかかみ合わないことも多々あるでしょう。

ラインケア・研修を定期的に実施する際に、業務の中で反映できた点など振り返りを実施しながら、意味のある研修・セミナーにしていく必要があります。

RIZAPのメンタルヘルスセミナーの特徴

RIZAPメソッドに基づく座学とトレーニングを組み合わせたセミナープログラムを実施することで、メンタルヘルスの課題解決だけでなく健康増進や社内コミュニケーション活性化、リフレッシュを促し、組織力の向上、ひいては企業価値向上を目指します。

- 特徴1 出張セミナーとオンラインセミナーで全国対応可能

- 特徴2 運動を交えた効果的なアプローチ

- 特徴3 セミナー満足度99%※

対面でもオンラインでも参加者のセミナー満足度は99%と高い水準を保っており、企業担当者様からも高い評価を得ています。

※セミナー開催後アンケート集計 2021年8月~2022年3月 n=123

セミナー資料のダウンロード(無料)はこちら

相談窓口の設置

従業員がメンタルヘルス不調について気軽に相談できる窓口を設置することはラインケアの推進としても、企業全体のメンタルヘルス対策としても重要です。

2020年6月に施行された改正労働施策総合推進法によって相談設置が義務化されています。中小企業については2022年3月31日までは努力義務となっていますが、2022年4月1日には、大企業と同様に義務化が適用されるため、全ての企業において体制整備が必要となってきます。こうした観点からも、相談窓口を設置し、社内に周知して従業員の利用を促すことはリスクヘッジにもつながります。

社内に設置する方法と、社外に設置する方法の2つがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。

社内の場合は体制を作り、メールや電話、面談等の相談方法を決めることで設置できるという手軽さがあります。しかし社内に不信感や疑念を抱いている従業員は相談しづらい側面もあるため、社外に相談窓口を設置することも有効です。必要に応じて検討すると良いでしょう。

関連記事:EAPとは?導入されている理由、効果、気を付けるポイント

職場環境の整備

ラインケアを推進しメンタルヘルスの対策を行う上で、職場環境の整備は欠かせません。

コミュニケーション不足などが原因で人間関係に問題が生じている場合には、従業員にメンタルストレスが溜まりやすくなります。改善策や対策をとらないと、従業員がうつ病にかかる恐れがあります。職場環境の改善により従業員の心身のストレスを減らすことは、従業員の健康維持に役立ちます。

現状の職場環境の確認は、ストレスチェックや従業員アンケ―トから行います。ストレスチェックの集団分析を職場、各部署などの単位で行うことで、職場環境が整っておらず、高ストレスの従業員が多い職場を特定できます。

働きやすい職場環境は以下の3つの要素で構成されています。

- 人間関係:コミュニケーションなど

- 業務環境:空調照明など~設備レイアウトなど

- 業務内容:裁量権、負荷の量、労働時間

一つの要素だけを改善するだけでは不十分で、どの要素も疎かにはできません。

人間関係が良好であり、物理的な環境が整っており、作業時間を減らすために業務の分担をするなど配慮された職場では、働く人はストレスが少なく自己充足感や達成感が得られます。それだけではなく、企業から見れば企業の人的資本が効率的に活用されている状態とも言え、生産性やパフォーマンスにもポジティブな影響がでることが想定されます。

ラインケアの推進のためにも、ストレスチェックや従業員アンケートを活用し従業員への直接的な取り組みだけでなく環境整備の観点からも対策を行っていくことが重要です。

関連記事:職場環境の改善アイデア|組織向上への取り組みと成功事例

メンタル不調者を減らすメンタルヘルス対策の例

メンタル不調者を減らすためには、ストレスに対してどの段階で予防・対処するのかという考えに基づいた枠組みで、一次予防・二次予防・三次予防としての対策が必要になります。

一次予防とはメンタルヘルス不調を未然に防止、予防することです。メンタルヘルスに不調をきたすことのないよう、職場や業務に起因するストレスを未然に防止する段階です。従業員が自分で行うストレス緩和ケアのほか、ストレスチェックの実施、業務環境の改善がこの段階に含まれます。

二次予防は、メンタルヘルス不調を早い段階で発見し、適切な措置を行う「早期発見」です。重度な精神疾病に至る前に、早い段階で不調を把握・発見し、対処するための取り組みのことを指します。

三次予防は、メンタル不調を発症してしまった従業員の治療と、休職後の職場復帰・再発予防の取り組みです。おろそかにすると、再発したり離職につながることもあるため、慎重に取り組む必要があります。

関連記事:メンタルヘルス不調の予防策は? セルフケアや企業が講じるべき対策

一次予防対策の具体例:メンタルヘルス不調の未然防止につながる取り組み

一次予防とはメンタルヘルス不調を未然に防止、予防することです。メンタルヘルスに不調をきたすことのないよう、職場や業務に起因するストレスを未然に防止する段階です。

従業員がメンタルヘルスケアを必要とする状況になる前に、企業としてメンタルヘルス不調を未然に防ぐことが大切です。メンタルヘルス不調の予防につながる取り組みを紹介します。

解決すべき課題を特定・目標設定・実施計画を練る

効果的なメンタルヘルス対策を実施するためには、まずはどこに問題があるのかを特定することから始めます。ストレスチェックや従業員サーベイなどを活用すると、解決すべき課題を客観的に見つけることが可能です。課題を特定したら終わりではなく、課題を踏まえて目標設定・実施計画まで行い対策を実施しましょう。

■課題を特定する

課題を特定する方法としては、ストレスチェックや従業員サーベイ等が考えられます。

メンタル不調のリスクは若手が多いと思われがちですが、その考えは誤りです。心の病を抱えているのは10~20代と、30代、40代はほぼ同じ割合になるため、幅広い層を対象に実施することが望ましいです。

そのため、健康診断の結果分析だけでなく、全従業員を対象としたアンケートを実施し、その結果を活用し現状把握を正しく行う必要があります。

■健康計画・目標設定をする

メンタルヘルス対策は、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われるようにすることが重要でその推進に当たっては、事業者が従業員の意見を聞きつつ事業場の実態に則した取り組みを行うことが必要です。

事業場内産業保健スタッフ等が一次予防~三次予防まで気を配り、中心的な役割をしながら実施していくために、衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」を策定することが必要です。

セルフケアを強化する

従業員のメンタルヘルスを考える中で最も重要なのがセルフケアです。「セルフケア」は、従業員が自分自身で行うメンタルヘルス対策を指します。

セルフケアは従業員一人ひとりが自らのストレスを予防し、気付いた時に適切に対処することです。簡単そうですが実は正しい知識がないと適切に対処できません。

例えば、体や気持ちに異変が生じていても「今の自分は、うつ病かもしれない」と、自発的に気付いて対応できる従業員ばかりではありません。また異変の度合いや、生じる症状や頻度は、人によってそれぞれであるため、判断が難しい場合があります。

このセルフケアが十分にできれば、不調を未然に防いだり、重度に至る前に対処でき、組織全体でストレスへの対応力が強化されることとなります。また不調を感じた場合も重症化することなく改善できれば、企業にとってのダメージも軽減できます。

ストレスの認知や、その反応に自ら気付くためには、従業員一人ひとりがストレス要因に対する反応や、心の健康について理解するとともに、気付こうとする姿勢が必要です。自ら気付き、対応する「セルフケア」を適切にできるようになるには、教育研修の機会を設けて、意識を高めていくことが重要です。

関連記事:企業で実践するセルフケアとは?個人・職場での取り組み例

健康リテラシーを高める

全ての健康問題に影響すると考えられている健康リテラシーを高めることは、メンタルヘルス対策にも有効です。健康リテラシーを高めることで「健康意識を高めること」につながるのです。

メンタルヘルス対策を実施する際にも健康リテラシーの高い従業員に対して施策を実施することで効果が最大限に高まります。

健康リテラシーとは、「自分に必要な健康情報を入手し活用する能力のこと」です。健康リテラシーが高いと正しい情報を理解でき、自身の健康状態に応じて活用することができます。

例えば、健康診断などで疾病の早期発見や、重症化する前に軽症の段階で治療できることもあるでしょう。あるいは健康な方の場合は、維持増進のために、積極的な取り組みを行うなどの工夫ができます。

健康リテラシーを身につけ、セルフケアを従業員自身がすすめられることで健康状態が改善されアブセンティーイズムやプレゼンティーイズムの改善につながり、結果的には労働生産性の向上にもつながります。

高い健康リテラシーを身に着け、適切な行動ができる従業員が増えることで、社内全体の健康レベルは底上げされます。

関連記事:従業員の健康リテラシー向上策を知ろう

運動習慣を定着させる

身体活動・運動の促進は生活習慣の改善だけでなく、プレゼンティーイズムの改善にもつながります。

プレゼンティーイズム(presenteeism)とは、WHO(世界保健機関)によって提唱された、健康問題に起因するパフォーマンスの損失を表す指標です。欠勤には至っていないものの「健康問題が理由で生産性が低下している状態」を指します。言い換えると、心身の不調によって、パフォーマンスが思うように出せない状況のことです。

プレゼンティーイズムによる一人当たりの年間損失額の1位は頸部通・肩こり、3位は腰痛となっています。これらの症状に対して、職場環境の改善に加えて、定期的な身体活動が役立つと考えられます。

運動機会の促進にあたり、研修会内での運動イベントの実施など単発の施策に加えて、運動習慣の定着に向けた継続的な施策も同時に行うことが重要となります。

▼実施施策例

- ウォーキングイベントへの実施

- 運動会などのスポーツイベントの実施

- ラジオ体操の実施

- 運動サークルの運営

- 徒歩や自転車での通勤環境の整備

- スポーツクラブへの補助金

- 福利厚生の整備

- 運動セミナーの実施

RIZAP運動セミナー資料(無料)のダウンロードはこちら

食生活の改善を後押しする

適切な量とバランスの良い食事は運動習慣と並んで従業員の心身を活性化し、業務のパフォーマンスをあげる取り組みとして欠かせません。職場において、従業員が自ら正しい食事を選べるように、継続的な情報提供や実践活動、サポートが必要になります。

▼実施施策例

- 社食などで健康づくり支援メニューを提供・栄養素やカロリー等の表示

- 健康に配慮した食事・飲料の提供や補助

- 外部事業者等の栄養指導・相談窓口の設置

- 食生活改善アプリ提供等のサポートの実施

- 特定保健指導の実施

- 食事セミナーの実施

RIZAP食事セミナー資料(無料)のダウンロードはこちら

休養を見直す

長時間労働は過労死やメンタルヘルス不調につながります。企業はリスクマネジメントの視点からも、長時間労働によって従業員の健康が損なわれないように、時間外労働の削減や、有給休暇の取得促進、福利厚生の充実等を行う必要があります。

▼実施施策例

- 有給休暇取得目標の設定

- ノー残業デーの導入

- 残業を事前承認制にする

- 勤務間インターバル制度を導入する

- 業務繁閑に応じた営業時間を設定する

- 健康増進となる福利厚生を導入する

RIZAP福利厚生・法人会員資料(無料)のダウンロードはこちら

たばこ対策を推進する

受動喫煙によってさまざまな病気のリスクが高くなることから、健康増進法にて必要な措置を講ずるよう努めるべき旨が定められております。厚生労働省は、事業者における受動喫煙防止対策を推進しています。

▼実施施策例

- 受動喫煙対策の教育・啓発の推奨

- 禁煙インセンティブの導入

- 喫煙所の廃止

- 建物内完全分煙

- 医療機関で行う禁煙治療プログラムの補助金の実施

健康経営を推進する

ここまで見てきたようなメンタルヘルス対策に加え、より効果的に対策を実施するために、近年重視されている「健康経営」の視点を取り入れることも大いに役立ちます。

健康経営とは、『従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法』です。

あくまで企業が用いる経営手法ですので、従業員の健康を促進することは手段であり、目的は組織の活性化・生産性の向上であり、最終的には業績向上、企業価値の向上を目指します。

職場で健康プログラムを実施することで従業員の行動変容をもたらします。最も効果を発揮するのは各施策の単発での実施ではなくに提供されるのではなく、組織の戦略の中心に位置づけられ継続的に実施されているときです。

健康経営として健康プログラムの推進やメンタルヘルス対策を練ることで、事故や傷病予防だけでなく、ストレスの要因への対処や適切なワークライフバランスの達成が可能になります。

健康経営の取組みとして、「メンタルヘルス不調者への対応」や「特定保健指導の推進」など従業員の健康増進につながる項目が含まれています。そのため、健康経営と併せてメンタルヘルス対策を推進することで、より効率的に従業員の健康を保持・増進ができ、生産性の向上へ取り組み効果を最大化することができます。

健康経営スタートガイド(無料)のダウンロードはこちら

関連記事:【徹底解説】健康経営とは?

二次予防対策の具体例:早期に発見し、早期治療につなげる取り組み

二次予防は、メンタルヘルス不調を早い段階で発見し、適切な措置を行う「早期発見」です。重度な精神疾病に至る前に、早い段階で不調を把握・発見し、対処するための取り組みのことを指します。

具体的には、メンタル不調者本人・上司・同僚への気づきの支援や検診、相談窓口などの体制整備があります。

SOSを上げたり、気兼ねなく相談できる風土醸成により、二次予防が効果的に働きます。ストレスチェックはメンタルヘルス対策の一次予防に用いられるものですが、副次的な効果としてメンタルヘルス不調の早期発見(二次予防)にもなります。

不調に気付いた時に、ためらわずに相談できる相談窓口を社内外に設置したり、産業医との面談機会を設けることも重要です。

健康診断の100%実施を推進する

企業や組織は、従業員に健康診断を受診させなくてはなりません。

従業員の健康課題を探るためでなく、従業員の健康に対する取り組みの中で健康診断受診率を100%にするということはそれだけで従業員の健康への取り組みの一つとなります。労働安全衛生法第44条では、企業や組織はそこで働く従業員に健康診断を実施しなくてはならないと定められています。

企業や組織は健全な運営を行う必要があり、健康診断はその健全な運営を支える従業員の健康を守るための根幹となります。

高ストレス者への面談を実施する

高ストレス者とは、ストレスチェックによってメンタルヘルス不調の兆候が強く確認された人を指します。高ストレス者はメンタル不調に陥る可能性が高いとされているため、高ストレス者への対応はとても重要になります。面談へと促すだけでなく、面談を希望しない場合にも様々な方法で対応し放置しないようにしましょう。

メンタル不調になると気分の落ち込みや意欲の低下だけでなく、脳機能の低下をもたらし、集中力や判断力を鈍らせます。結果的には仕事の生産性が低下するだけでなく、重度の場合は休業になる可能性も考えられます。

また、一緒に働いている身近な仲間が2人、3人とメンタル不調によって業務効率が下がったり、体調不良になっていくと、職場内には不穏な空気感がひろがります。そして不調ではない従業員に対しても、不安感をもたらしたり、モチベーション低下を招くことがあります。

関連記事:【ストレスチェック】高ストレス者の対応|面談・有効な施策

若年層も含めた特定保健指導を実施する

特定保健指導は、主にメタボリックシンドロームの予防・改善を目的として、40歳以上の従業員に実施される保健指導です。健康増進のためには、問題が発生する前に予防することが理想ですが、そのために有効なのが特定保健指導です。

義務化されているのは基本的に40歳以上ですが、40歳未満の若年層にも実施することで問題の早期発見やヘルスリテラシーの向上が可能になり、より効果的な予防が実現できるでしょう。

RIZAPの特定保健指導資料(無料)のダウンロードはこちら

三次予防対策の具体例:従業員の復帰支援の取り組み

三次予防は、メンタル不調を発症してしまった従業員の治療と、休職後の職場復帰・再発予防の取り組みです。おろそかにすると、再発したり離職につながることもあるため、慎重に取り組む必要があります。

産業医の協力体制をつくる

休職者・産業医と連携し、休職・復職の判断、休職時・休職中・復職時・復職後などの各タイミングでの面談を実施して、企業として適切な判断を行いましょう。

例えば、従業員の主治医の診断書により、休職が必要とのことで連絡を受けた場合でも、本当に休職が必要かどうか、産業医によるアドバイスを求めることも重要です。また、復職の申し出の際も同様です。

産業医と、従業員の主治医の意見が異なる場合は、労働安全衛生法第十三条に基づき、産業医の意見を尊重しましょう。

労働安全衛生法

第十三条

3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。

5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。

6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

復帰支援プランをつくる

休職者が安心して療養に専念できるよう配慮しつつ、休職者の管理監督者、職場内産業保健スタッフ等と連携して復帰支援プランを作成し、職場復帰を支援しましょう。

職場復帰支援プログラムとは、職場復帰支援についてあらかじめ定めた事業場全体のルールのことです。

職場復帰支援プランとは休業していた労働者が復職するにあたって、復帰日、就業上の配慮など個別具体的な支援内容を定めたものです。すなわち、休職者に合わせて作成された復帰までの計画書のことです。計画休職者対応は、一人ひとりの状況や特性が異なるため個別対応となります。休職者がスムーズに職場復帰するために、休職から復職までの流れや復職の日、復職後の部署を明確化したプランに落とし込んでいきます。

職場復帰が可能と判断された場合の「職場復帰支援プラン」

- 職場復帰日

- 管理監督者による就業上の配慮:業務サポートの内容や方法、業務内容や業務量の変更、段階的な就業上の配慮、治療上必要な配慮など

- 人事労務管理上の対応等:配置転換や異動の必要性、勤務制度変更の可否及び必要性

- 産業医等による医学的見地からみた意見:安全配慮義務に関する助言、職場復帰支援に関する意見

- フォローアップ:管理監督者や産業保健スタッフ等によるフォローアップの方法、就業制限等の見直しを行うタイミング、全ての就業上の配慮や医学的観察が不要となる時期についての見通し

- その他:労働者が自ら責任を持って行うべき事項、試し出勤制度の利用、事業場外資源の利用

まとめ

管理職のラインケアを理解し計画的に実践し、企業全体のメンタルヘルス対策を効果的に実施していきましょう。

「ラインケア 対策ガイド」を無料公開

メンタルヘルスケアの一つとしてラインケアを検討する際に、どのように進めたらよいか、また施策や効果について知りたい方も多いのではないでしょうか?

そこで、ラインケアを実施しようとお考えのご担当者様に向けて「ラインケア対策ガイド」をお届けします。

ラインケアの定義に始まり、労災やストレスに関する基礎知識、ストレスによって体や行動面に表れる反応、ハラスメント、いつもと違う部下に気づいて接する方法、メンタルヘルス不調者を医療につなげるフローなど、人事の担当者や、部署のリーダー、管理監督者などラインケアに当たる際に覚えておきたい情報をまとめています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)