ワークライフバランスとは

ワークライフバランスとは、「仕事と生活の調和」のことです。仕事がうまく進めば私生活が潤い、私生活が充実すれば、モチベーションや経験を仕事に還元できるといったように、お互いによい影響を与え合いながら、相乗効果を生み出します。

内閣府が掲げる「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」では、仕事と生活の調和のとれた社会について、以下のように定義しています。

「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」

引用:内閣府 男女共同参画局 仕事と生活の調和推進室「仕事と生活の調和とは(定義)」

具体的には以下の3つが満たされている状態を表す社会であると定義されています。

- 就労による経済的自立が可能な社会

- 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

- 多様な働き方・生き方が選択できる社会

内閣府が掲げる「仕事と生活の調和推進のための行動指針」では、仕事と生活の調和がとれた社会を実現するために、子育てや介護など、従業員の置かれた立場によって柔軟に働き方が選択できる制度や風土づくりなどを企業に求めています。

ワークライフバランスの実現が求められる社会的背景

内閣官房が2019年より実施している【ワークライフバランス推進強化月間(2020年に「働き方改革推進強化月間」に改称)】の影響により、ワークライフバランスが一層注目を集めるようになりました。

社会的背景を簡潔にまとめると以下の流れになります。

- 働き方の二極化

- 共働き世代の増加と変わらない働き方・役割分担意識

- “仕事”と”生活”の間で問題を抱える

- 少子化対策や労働力の確保が社会的課題に

- 仕事と生活の調和が取れた社会の実現が必要に

その背景には、どのような要因があるのでしょうか。従業員と企業、それぞれの立場から解説します。

従業員の価値観の変化

仕事と家庭の両立や、プライベートの時間を確保するために、長時間労働への対策・柔軟な働き方が選択できる環境が企業に求められています。

従業員の価値観の変化は、ワークライフバランスの浸透に大きな影響を与えました。働き方改革が進む昨今では、「仕事だけではなく、プライベートも大切にしたい」という考え方が広まってきています。

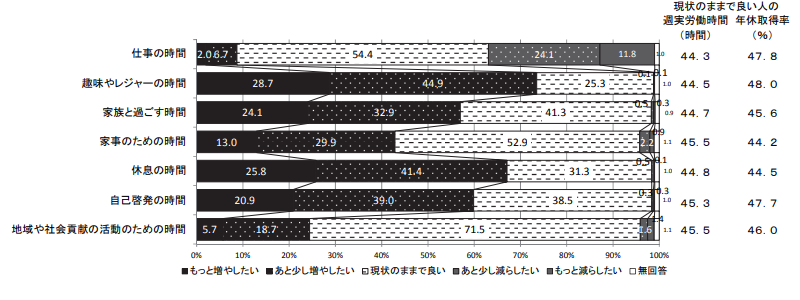

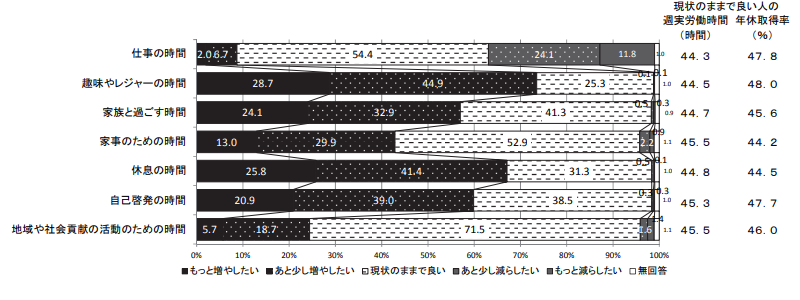

日常的な時間の増減ニーズ

参照:調査シリーズNo.148『「労働時間管理と効率的な働き方に関する調査」結果および「労働時間や働き方のニーズに関する調査」結果―より効率的な働き方の実現に向けて、企業の雇用管理はどう変わろうとしているのか―』|労働政策研究・研修機構(JILPT)

参照:調査シリーズNo.148『「労働時間管理と効率的な働き方に関する調査」結果および「労働時間や働き方のニーズに関する調査」結果―より効率的な働き方の実現に向けて、企業の雇用管理はどう変わろうとしているのか―』|労働政策研究・研修機構(JILPT)

特に最近では、コロナ禍でのテレワークがきっかけとなって、仕事と生活のあり方を見直す人も増えています。朝晩の通勤時間がなくなり、仕事・プライベートに関係なく在宅時間が増えたことで、仕事と生活に対する意識が変化し、趣味や育児、家事などの生活環境に時間を投資したいという価値観に変わってきているからです。

また働き方の多様化(在宅勤務・副業の自由など)により、会社により柔軟な対応、フレックスタイム制の導入、テレワークの導入を求めている従業員が増えているのも現状です。

実際に約50%以上の労働者が、正社員の働き方の多様化・柔軟化に対して賛成(現状を変える必要がある)、どちらかといえば賛成と意向を示しています。

一方で、日本の正社員は年間労働時間が約2,000時間と高止まりしており、週60時間以上働いている割合が12.5%にもなります。これは世界保健機関(WHO)が「過労死の危険性がある」としている働き方です。

企業は従業員の価値観の変化に合わせ、働き方を見直し、長時間労働への対策・柔軟な働き方をすることで人材の確保・生産性の向上を目指すことが今後より必要になります。

企業の労働力確保への課題

少子高齢化が進むことで、今後日本の労働人口は減少していくとされていくとされており、労働力の確保は日本企業にとって大きな課題です。

企業間競争の激化が国内外で進んだことや、経済低迷・産業構造の変化といった背景から、人件費をできる限り抑え利益を確保する目的で、非正規雇用の割合が大幅に増加しています。

総務省が発表している「労働力調査(2022年3月分)」によると正規雇用の割合は63.4%、非正規の割合は36.6%になっています。平成元年の非正規割合は約20%だったため、大きく増加していることが分かります。

ただ、非正規雇用で働いている従業員の中には低賃金や不安定な雇用によって経済的に自立できず、例えば「結婚したくてもできない」「子供が欲しくても産めない」などの問題が生まれています。従業員がこのような問題に直面した場合、離職する可能性は高くなります。

企業は労働力を確保し、競争力を強化するためにも、柔軟な雇用形態の導入や、従業員の人生のフェーズに合わせたニーズへの対応を通して従業員が「働きたい」と思える環境を整える必要があります。

世界各国のワークライフバランス

日本で「ワーク・ライフ・バランス」が謳われ始めたのは1990年代ですが、実際のところ、働き方において、実践されてきているのは最近ではないでしょうか?

しかし海外、中でもアメリカにおいては1980年代から、民間企業の自発的な企業努力として進められてきています。

アメリカでは、主にワーキングマザーの支援を対象として、「ワーク・ファミリー・バランス」から従業員一般を対象とした「ワーク・ライフ・バランス」の考え方へシフトしてきました。

また、独立行政法人 労働政策研究・研修機構の調査研究をしており、海外における「ワーク・ライフ・バランス」の状況を紹介されています。

欧州におけるワークライフバランスは、家族、中でも子どもがいる家庭に力点が置かれています。各国の法制度においても、ワークライフバランスのための政策というわけではなく、子どもを育てる女性(母親)へ重きを置いたサポートが多く、労働者の「個」というより「家族」を指すニュアンスが強いようです。

仕事と家庭生活を両立できる社会をワークライフバランスのゴールと捉え、これを推進する企業の自主的な取り組みをバックアップするために、国の支援策を講じているという成り立ちです。

下記に、各国のワークライフバランスについて簡潔にご紹介します。

アメリカ

1980年代から、民間企業の自発的な企業努力として進められてきていましたが、主にワーキングマザーの支援を対象とし「ワーク・ファミリー・バランス」から従業員一般を対象とした「ワーク・ライフ・バランス」の考え方へシフトしてきました。

1993 年から企業が仕事のやり方を見直して業績を上げ、かつ従業員のワーク・ライフ・バランスを実現するための「仕事の再設計」というトレーニングプログラムが開発され、民間企業の自主的な取組が進められた。

2003年には政府によるアクションとして、ワーク・ライフ・バランスが国の優先課題であることの決議が行われました。そして、企業団体やマスコミ等による全国的な教育キャンペーンである「ナショナル・ワーク・ライフ・イニシアティブ」が進められています。

出典:内閣府 欧米諸国におけるワーク・ライフ・バランスへの取組

イギリス

イギリスのブレア政権は、「仕事と生活の調和」(ワーク・ライフ・バランス)を推進し、2000 年より「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)キャンペーン」を開始しています。

また、「チャレンジ基金プログラム」という施策を打ち、ワーク・ライフ・バランス施策の導入を検討する経営者に対して、無料コンサルティングの機会を与える制度であり、企業は、専門家の力を借りることによって、個別企業の実情に合った最適なワーク・ライフ・バランス施策の導入を期待できる制度を作りました。

このように子育てしやすい社会の制度化と企業成長を両軸に、1997年~「個人が仕事と育児や介護の責任を両立できる労働慣行の確立」重視方針に続き、2000年「ワーク・ライフ・バランスキャンペーン」、2003年フレキシブルワーキング法施行など、国家的に施策を推進しています。

出典:内閣府 英国におけるワーク・ライフ・バランスへの取組

ドイツ

少子高齢化を背景に「ファミリー・フレンドリー」という言葉(家族問題を担当する連邦家族、高齢者、女性、青少年省が担当)から始まったが、近年では、「ワーク・ライフ・バランス」という言葉が使われるようになってきています。

政府、財界、労働組合等による「家族のための同盟」が結成され、政府だけでなく、各方面が連携して取り組みを推進していくことのアピールが行われました。

主な取り組みとしては、①ベスト・プラクティスの分析とその紹介、②社会的影響の試算、③企業コンクールの実施、④地域連携の促進などが挙げられる。

出典:内閣府ドイツにおけるワーク・ライフ・バランスへの取組

出典:諸外国の取組例 内閣府政策統括官「少子社会対策に関する先進的取組事例研究報告書」(平成 18 年 3 月)より

「RIZAP 健康経営スタートガイド」がご覧いただけます

人手不足等の人事課題に関するお悩みや、従業員の運動不足、健康リスク等の課題解決についてお悩みのご担当者様も多いと思います。健康経営により健康や安全に対して適切な投資をすることで従業員の健康が実現し、組織力の底上げ・向上が期待できます。

健康経営を推進するために、お役立ち資料「RIZAP 健康経営スタートガイド」をお届けします。

健康経営に取り組むメリットなどを記載した全50ページ超えの保存版です。また健康経営に取り組む際にご活用いただけるRIZAP法人向けプログラムもご提案しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

類似した概念との違い

ワークライフバランスと類似する概念に、「ワークライフインテグレーション」、「ワークライフマネジメント」があります。また近年では「ワークアズライフ」というキーワードも出てきました。

ワークライフインテグレーションは、仕事と生活を相反するものとして切り分けるのではなく、どちらも人生の一部として統合する考え方です。一方、ワークライフマネジメントは、自分の意志で仕事と生活を主体的にマネジメントし、どちらも充実させようというものです。

ワークライフバランスと混同されやすいですが、それぞれ異なります。下記にもう少し詳しくご説明します。

ワークライフインテグレーションとは

インテグレーション【integration】は直訳すると「統合」です。

したがって、ワークライフインテグレーションとは、仕事とプライベートを統合する考え方になります。

慶應義塾大学教授の高橋 俊介氏や経済同友会によって提唱されたもので、「仕事もプライベートも人生の一部であると定義し、両輪を回すことで人生が豊かになるという考え方」です。

仕事とプライベートが相乗的に作用し合ったものが人生であると捉え、例えば、家庭が充実すると、仕事のモチベーションが高まるとする考え方です。従業員の生産性向上や企業の業績アップを狙うことも可能と言われています。

ワークライフマネジメントとは

仕事(ワーク)と生活(ライフ)、双方の充実を自ら積極的に意識してマネジメントし、相乗効果を発揮していく考え方です。

「ワークライフマネジメント」も「ワークライフバランス」も「仕事と生活を充実させる生き方」と認知されていますが、似て非なるものとなっています。

「ワークライフバランス」は、「バランス」という言葉を用いていることから、どちらかに偏るのではなく、バランス、つまり「仕事も生活もほどほどに」という使われ方で広く浸透しています。ネガティブに捉えると、本来は利益を生み出し追求していく企業が、ワークライフバランスによって従業員に仕事を依頼しづらい状況に陥るニュアンスも出てきました。

他方、「ワークライフマネジメント」は、「マネジメント」という言葉を用いることで、仕事と生活のバランスを誰かに準備してもらうのではなく、自らが主体的に作り上げていくものであるという考え方が込められています。

また、ワークライフマネジメントの主体は企業ではなく従業員一人ひとりである点も大きな違いです。従業員一人ひとりが、雇用規定や条件の範囲内で、より良い働き方・生き方を模索し、自分にとっての理想を追い求めることがポイントとなります。

ワークアズライフとは

ワークアズライフとは、仕事とプライベートを区別せず、全てが仕事であり趣味だとする考え方です。提唱しているのは、筑波大学図書館情報メディア系准教授であり、多方面で活躍されている落合陽一 氏です。

ワークライフバランスが、仕事と仕事以外のプライベートの時間、これらを区別して、それぞれを充実させようとする考え方であるのに対し、ワークアズライフは、仕事(やりたくないこと、ストレスの溜まる嫌なこと)と生活時間を区別せずに捉え、睡眠以外の時間を最大化させるという考えです。睡眠以外の時間、つまり起きている時間はすべて仕事でもあり生活でもあるという考え方です。

また、落合陽一 氏はワークアズライフの概念のなかで、「仕事=やりたくないこと、ストレスの溜まる嫌なこと」「遊び=ストレスのないこと」と位置付けています。睡眠以外の時間のストレスを減らしていくことで、遊びの時間、すなわちストレスのない時間が増え、起きている間の時間が充実していくという考え方です。

またワークライフバランスが仕事の時間、プライベートの時間と区別をつけて「タイムマネジメント」をする考え方であるのに対し、起きている時間の「ストレスマネジメント」を中心に据えた概念であることが特徴です。

例えば、アフィリエイターやSNSのインフルエンサーのように、企業に属さず、趣味、あるいは好きなことの延長に仕事を捉えている職業、あるいは従業員皆が副業を抱えているような企業を想像してみてください。仕事と生活を切り分けることは難しいでしょう。そういった方にはワークアズライフの考え方がマッチするかもしれません。

ワークライフバランスを実現させるメリット

社会的な要因でワークライフバランスが注目されているいま、対策を考え実行に踏み出したいと考える企業は多いでしょう。しかし具体的に、ワークライフバランスが実現すると、企業と従業員にはそれぞれどのようなメリットが生まれるのでしょうか。

企業のメリット

企業の立場においてのワークライフバランスを改善するメリットは、離職率の低下や採用などの人材面と生産性向上の経営面の2点が考えられます。以下で詳しく解説します。

労働生産性の向上

事業活動において人材は最も重要な経営資源であり、従業員が健康的に働ける労働環境の整備は企業の義務と言っても過言ではありません。従業員の労働時間が長く、残業が増えすぎると、体調を崩して休職するはめになったり、過労死の危険も考えられます。また、従業員の健康状態が悪くなると、病気で仕事を休まざるを得ない従業員が出てきて、人手不足に陥ります。そうなると、仕事の穴埋めをする他の従業員の負担が増えて、さらに健康状態が悪化するという悪循環が生じる恐れもあります。

ワークライフバランスが実現すれば、従業員たちはプライベートの時間を十分確保できるようになります。

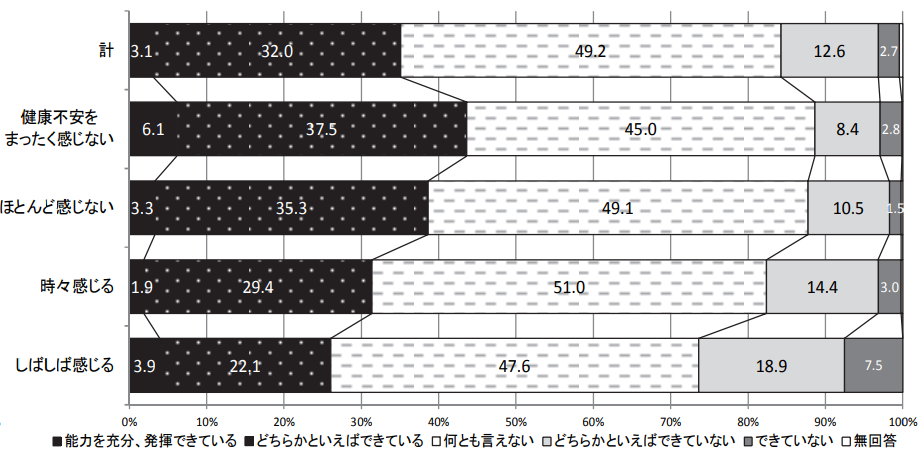

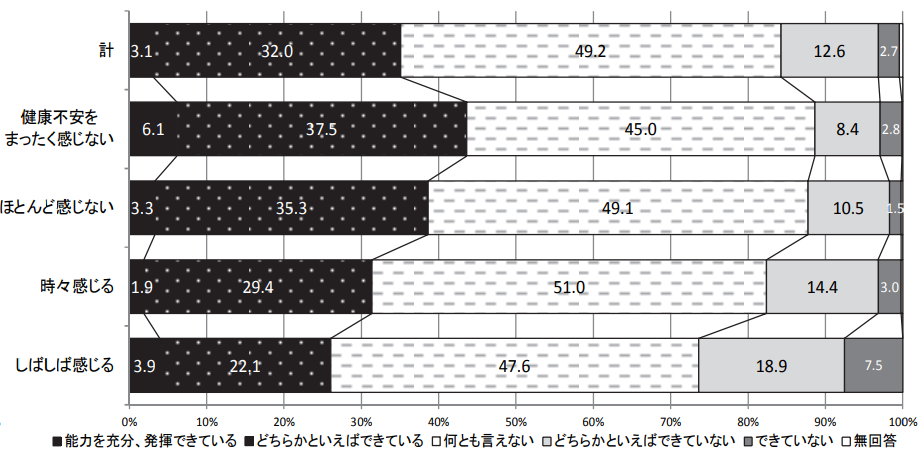

独立行政法人「労働政策研究・研修機構」の調査によれば、健康不安を抱えている人の4人に1人は、自身の能力を充分に発揮できていないと回答しています。

健康不安と能力発揮の関係

休暇日数や趣味に費やす時間の増加で心身がリフレッシュされれば、健康不安も解消される可能性が高くなるため、労働生産性の向上が期待できます。

従業員の心身の健康保持

メンタルヘルス面等の理由で従業員の休職者がでることは、企業にとって休職者一人当たり422万円のコストとなるといわれています。

参照元:内閣府 男女共同参画局企業が仕事と生活の調和に取り組むメリット(概要版)

実際の企業の取り組みとしても、健康診断結果に基づき残業制限、深夜勤務禁止当の就業制限を行い治療と並行して様子を見ていくことで、半年前と比べ罹患者数が3割減少したという結果が得られています。

従業員の心身の健康保持を目的としたワークライフバランスの取り組みを行うことで、効率的な働き方の促進や、管理職の意識改革・マネジメント能力の向上、適正な人員・時間管理、公平感のある人事評価の実施など従業員が抱える時間的制約等を理解した業務運営の実現が可能となります。

企業イメージの向上

「ワークライフバランスに力を入れている企業=従業員を大切にする企業」というイメージが定着すると、企業の社会的な信頼度もアップします。社会的にもワークライフバランスは注目されているため、SNSで紹介されるなどして優良企業としての知名度が上がります。

また近年、企業には社会的責任(CSR)が求められています。CSRの概念には、顧客や地域社会に対する取り組みだけではなく、従業員に向けた活動も含まれます。

CSRの一環としてワークライフバランスを取り入れれば、「働きやすい会社」、「ホワイト企業」といった認知が広まり、企業イメージの向上に結びつきます。

優秀な人材の確保

近年はワークライフバランスに力を入れている企業の人気が高く、積極的な取り組みを行う企業は、求職者によい印象を与えます。「社員を大切にする会社」、「先進的な働き方ができる会社」と認知されることで求人応募が増え、優秀な人材を獲得しやすくなります。

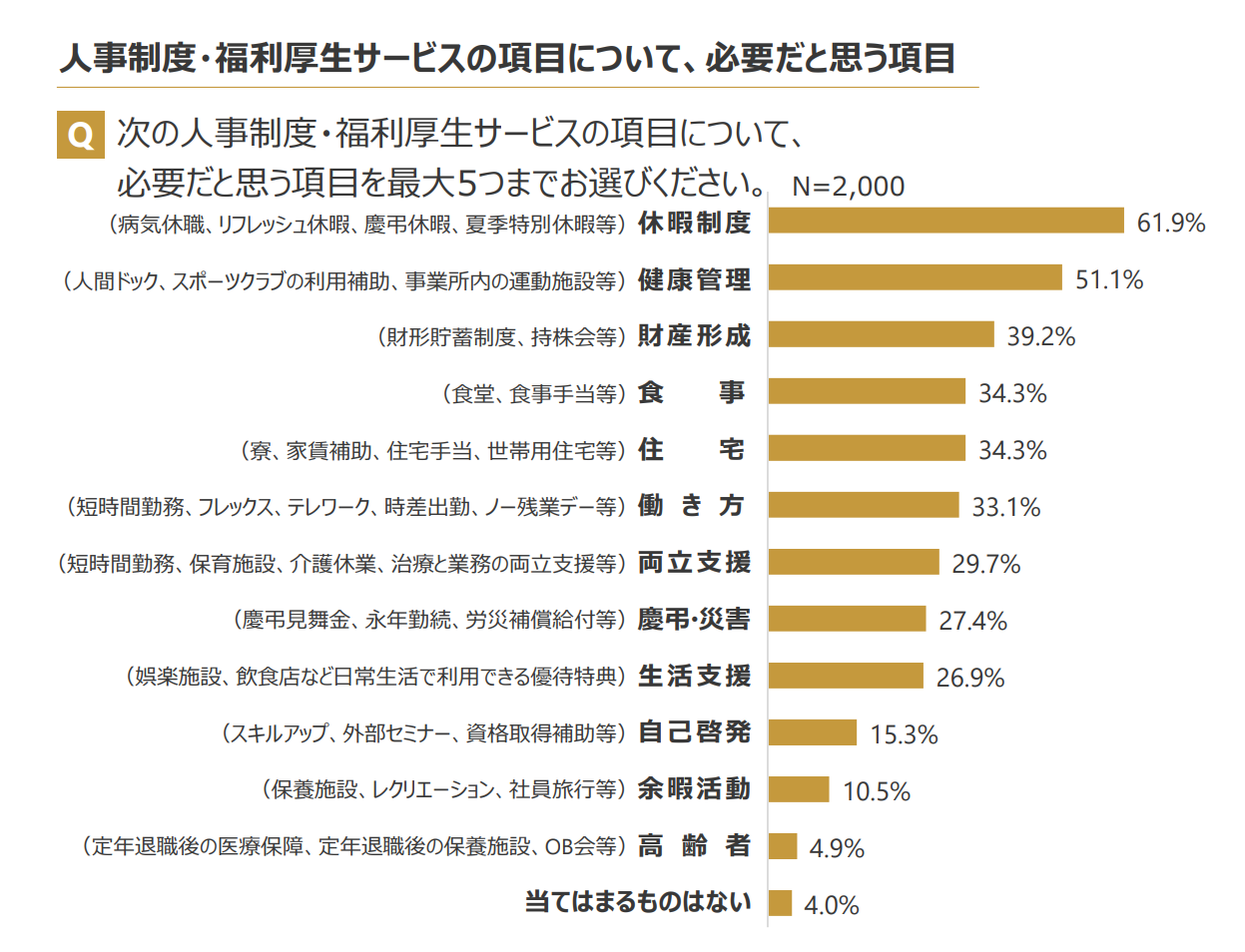

ワークライフバランスは求職者が職場を決める際の重要な要素のひとつでもあります。ワークライフバランスの取り組みの一つにに福利厚生がありますが、新卒者に就活時に福利厚生について確認したことがあるかを質問したアンケートでは回答者の52.3%「ある」と回答をしています。他の企業にはない独自の福利厚生サービスがあれば、求職者の関心を集められるでしょう。

昨今、若年層を中心により良い職場への転職は当たり前になっており、優秀な人材ほどその傾向が強いといわれています。また、転職にハードルが低い人材はプライベートを大事にする傾向も広く知られています。

多様な働き方を実現できる環境整備

働きがいや働きやすさを追求していく上で男性・女性、既婚・未婚といった属性にとらわれることなく、多様な働き方を実現できる環境を整備していくためにワークライフバランスへの取り組みは大変重要です。

特に女性は結婚、出産といったライフイベントに影響を受けやすい上、それぞれのライフステージで必要となる支援も多様なため、サポート体制も取りこぼしのないよう多角的に各種制度や環境の構築を進める必要があります。

従業員のワークライフバランスを充実させる取り組みを推進することで女性活躍を推進することだけでなく、すべての従業員が働きやすく、働きがいのある職場環境を構築しモチベーション高くいきいきとした就業継続ができるようになります。

従業員のメリット

一方従業員側のメリットとしては、フレキシブルな働き方の実現や自己実現、モチベーションの維持など、実際の働く制度から精神的な面までの改善が考えられます。

個人の事情に合わせた働き方の実現

時短勤務やテレワークを導入すれば、時間や場所にとらわれない多様な働き方が可能になります。個々の事情に合わせて働き方が選べるので、子育てや介護を抱える従業員や、心身の事情により出社が難しかった従業員たちなども活躍できる場が広がります。

仕事へのモチベーションの向上

ワークライフバランスを整えることで、労働時間の適切な管理による疲労の減少や、働き方の選択が与えられることで仕事への納得感が増し、モチベーション向上につながります。ワークライフバランスの実現には、育児休暇や有給休暇の取得促進、福利厚生の充実といった施策が不可欠です。また、テレワークやフレックスタイム制を導入することで、育児や介護などの事情を抱える従業員のモチベーション向上や雇用維持が期待できます。

プライベートな時間を確保できれば、心身ともにしっかりと休息でき、趣味の時間を充実させることも可能です。疲労やストレスの解消につながるので、オンとオフの切り替えもスムーズになり、仕事に向かうモチベーションも高まるでしょう。

健康的な生活習慣の実現

長時間労働や睡眠不足といった不規則な生活を続けていると、健康リスクが高まります。ワークライフバランスを見直すことで、運動やゆっくりと食事をする時間が確保できるため、健康的な生活習慣の実現につながります。

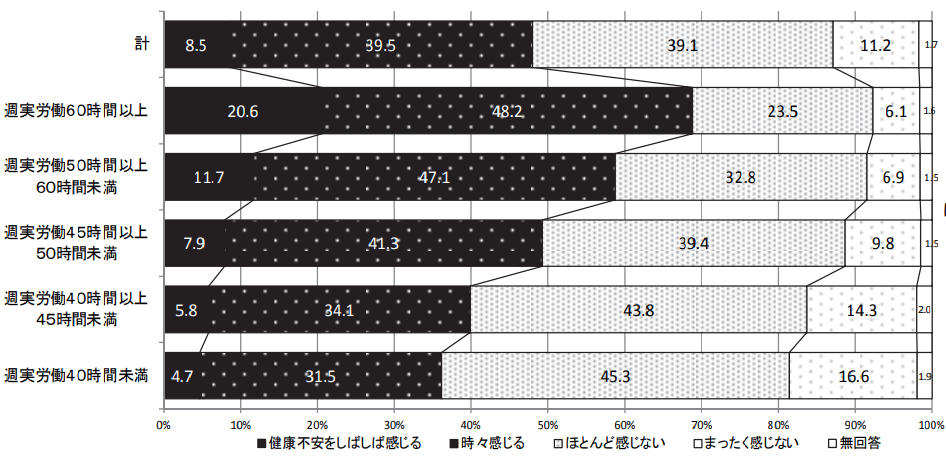

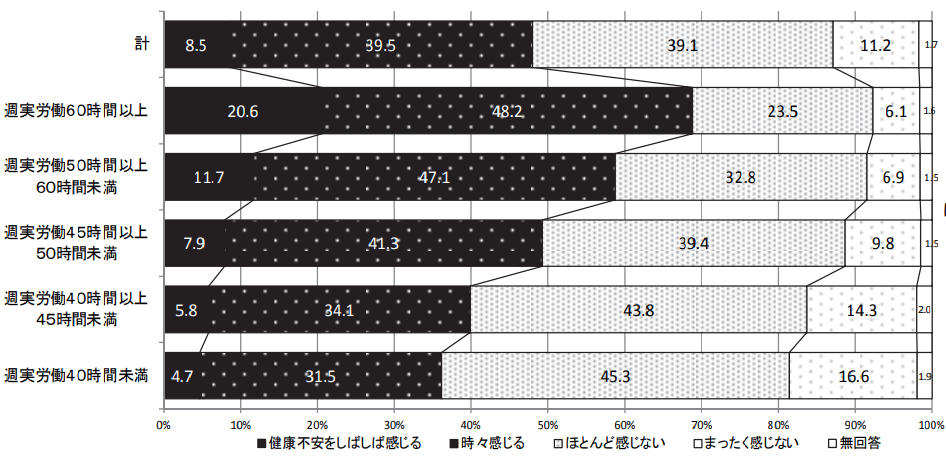

独立行政法人「労働政策研究・研修機構」の調査によれば、週実労働時間が 60 時間以上ある方は、週実労働60時間未満の人に比べ、健康不安を感じる割合が大きい傾向があります。ワークライフバランスの実現には、労働時間や生活環境の見直しがとても重要だと言えます。

週実労働時間の長さと健康不安の関係

自己実現がしやすくなる

プライベートな時間が確保できれば、趣味やスキルアップ、副業にも時間を費やせるようになります。読書やセミナーに参加するなどしてスキルを磨けば、自身のキャリア形成にも役立ちます。

ワークライフバランス実現に向けて推進したい取り組み

ワークライフバランス実現のために、企業としてどのような取り組みをすべきでしょうか。

ワークライフバランスの言葉の通り、「仕事」と「生活」どちらかを充実させるのではなく、どちらもバランスよく対策する必要があります。

そこで注目されている取り組みが、「働き方改革」と「健康経営」です。

仕事を効率的にすることで、生活時間にゆとりができ、健康的な生活を送ることが可能になりますし、生活習慣を改善することで労働生産性の向上につながります。

ここからは、働き方改革と健康経営について具体的な取り組み内容を解説します。

働き方改革

働き方改革とは、少子高齢化社会による就労人口の減少や、働き方のニーズの多様化などを受けて、厚生労働省が推進している取り組みです。働き方改革は、法的に義務付けられている部分も多く、すべての企業が取り組まねばならない課題であると言えます。

具体的には以下の取り組みがなされています。

- 長時間労働の是正

- 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

- 柔軟な働き方がしやすい環境整備

- ダイバーシティの推進

- 賃金引上げ、労働生産性向上

- 再就職支援、人材育成

- ハラスメント防止対策

『柔軟な働き方がしやすい環境整備』はワークライフバランスの実現に欠かせない取り組みになっています。

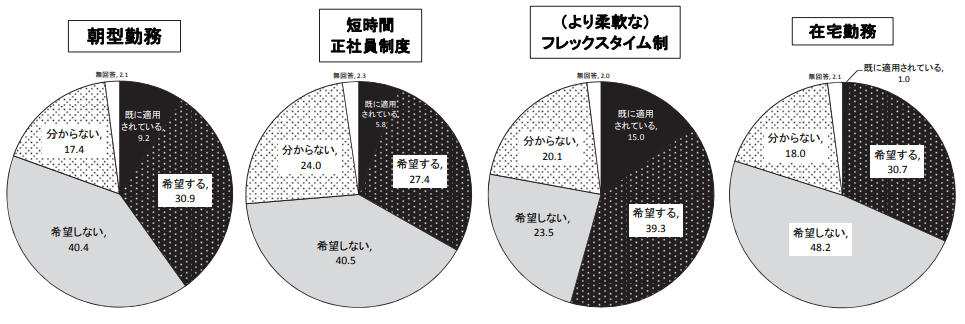

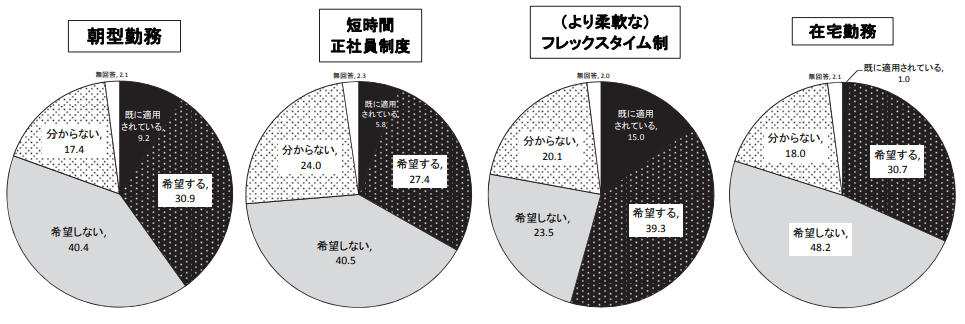

独立行政法人「労働政策研究・研修機構」の調査から、正社員の働き方の多様化・柔軟化に関しての具体的な希望が明らかになっています。

ここからはワークライフバランスを実現するための具体的な制度について解説していきます。

長時間労働対策

「働き方改革関連法」が2019年に施行されて以来、長時間労働に対する考え方はより厳しいものとなりました。

そもそも労働時間は労働基準法第32条により、基本的には1日8時間・週40時間以内と定められています。ただし、上限さえ守ればよいのではありません。できるだけ無駄な業務を減らし、業務効率化を図ることで生産性向上にも期待できます。長時間労働をなくせば、従業員のメンタル面の不調解消にもつながり、離職率の低下に資すると考えられます。

対策としては、勤務時間やタスクを見える化し、適正に管理することです。管理者から意識を変え、業務を公平に振り分けたり、本来無駄な業務を潔く省いたりすることも一案です。テレワークやフレックスタイム制を採用することで、ライフワークバランスの実現にもつながります。

参照:厚生労働省 働き方改革関連法等について

関連記事:長時間労働の原因や引き起こす問題とは?具体的な対策ステップ

フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、一定期間についてあらかじめ定めた総労働時間のなかで、従業員が業務の始業や終業時間を決められる制度のことです。

「今日は9時始業・18時終業だけれど、明日は子どものお迎えがあるから、8時始業・17時終業にする」といったように、プライベートの都合に合わせて勤務時間を調整できます。

必ず勤務しなければならない時間帯である「コアタイム」を設けておけば、従業員同士の連携を損なうことなく運用できます。

短時間正社員制度

子育てや介護との両立、心身の健康不全、定年後も働き続けたい高齢者など、さまざまな事情によりフルタイムで働けない人材に対し、フルタイム正社員と比較して、短い勤務時間や勤務日数で活躍してもらうための制度です。

この制度を設ければ、一度は家庭の都合などで離職してしまった優秀な人材を獲得できる機会が広がります。

テレワーク(在宅勤務)

新型コロナウイルスの流行を受けて、本格的に導入した企業も増えましたが、まだ始めていないならぜひ検討してみてください。導入にあたっては、オフィス外でも十分なパフォーマンスが発揮できるよう、従業員に必要な端末や機器を支給したり、連絡手段や勤怠管理の方法を整備しておく必要があります。また、情報漏洩につながりやすいので、PCやWi-Fiのセキュリティ対策や、従業員のリテラシーを高めておかなければなりません。

健康経営

健康経営とは、従業員の身体面・精神面双方の健康を増進する経営手法のことです。健康経営では、仕事とプライベートの両立を目指した「適切な働き方の実現=ワークライフバランスを整えること」が要素に含まれています。

従業員の健康と働き方には密接な関係があります。健康的な生活の実現には、勤務時だけでなく、プライベートでの習慣も大きく影響します。健康経営の推進によって、仕事とプライベートのメリハリが生まれ、ワークライフバランスの改善にもつながります。健康経営を推進することでワークライフバランスが整えられ、従業員にとって仕事とプライベートの充実が両方得られることは、結果的に従業員の定着率を高めるために効果的だと考えられます。

働き方改革は、労働者が持っている当然の権利を守るために行うべき最低限の責務であると言えます。それに対して健康経営は、経済産業省などから推奨されてはいるものの、法的に義務付けられているわけではありません。

経済産業省が指揮する、健康経営優良法人認定制度の認定要件には、以下のような取り組み内容が挙げられています。(一部)

- ヘルスリテラシー向上

- 適切な働き方の実現

- 職場の活性化

- 健康増進・生活習慣病予防対策

- メンタルヘルス対策

ここからは、ワークライフバランスの実現に向けた具体的な取組みを解説します。

運動促進

身体活動・運動の促進は生活習慣の改善だけでなく、プレゼンティーイズムの改善にもつながります。

プレゼンティーイズム(presenteeism)とは、WHO(世界保健機関)によって提唱された、健康問題に起因するパフォーマンスの損失を表す指標です。

欠勤には至っていないものの「健康問題が理由で生産性が低下している状態」を指します。言い換えると、心身の不調によって、パフォーマンスが思うように出せない状況のことです。

プレゼンティーイズムによる一人当たりの年間損失額の1位は頸部痛・肩こり、3位は腰痛となっています。これらの症状に対して、デスクワーク環境の改善に加えて、定期的な身体活動が役立つと考えられます。

- ウォーキングイベントへの参加

- 運動会などのスポーツイベントの実施

- ラジオ体操の実施

- 運動サークルの運営

- 徒歩や自転車での通勤環境の整備

- スポーツクラブへの補助金、福利厚生の整備

関連記事:健康経営を推進する運動の取り組み|企業事例と具体例

食生活の改善

適切な量とバランスの良い食事は運動習慣と並んで生活習慣病予防の基本となります。

職場において、従業員が自ら正しい食事を選べるように、継続的な情報提供や実践活動、サポートが必要になります。

- 社食などで健康づくり支援メニューを提供

- 社食等での栄養素・カロリー等の表示

- 健康に配慮した食事・飲料の提供や補助

- 食生活改善アプリ提供等のサポートの実施

関連記事:健康経営を左右する食生活改善の取り組み、企業事例

メンタルヘルス対策

厚生労働省の実施している労働安全衛生調査によると、仕事で強いストレスを感じている従業員の割合は約6割となっています。

メンタルヘルス不調は脳の機能低下をもたらし、集中力や判断力を鈍らせます。その状況が深刻化すると生産性の低下につながります。また、一緒に働いている身近な仲間が2人、3人とメンタル不調によって業務効率が下がったり、体調不良になっていくと、不穏な空気感がひろがります。そして不調ではない従業員に対しても、不安感をもたらしたり、モチベーション低下を招くことがあります。

- 職場環境の改善

- 早期発見のための体制整備(相談窓口の設置など)

- ストレス緩和ケア、セルフケア研修の実施

- ラインケアに関する教育・研修の実施

関連記事:【まとめ】職場のメンタルヘルス対策の具体例|事例と取り組み方

たばこに対する施策

受動喫煙によってさまざまな病気のリスクが高くなることから、健康増進法にて必要な措置を講ずるよう努めるべき旨が定められております。

職場では25%が受動喫煙を受けている現状です。厚生労働省は、事業者における受動喫煙防止対策を推進するため、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」を策定しています。

- 受動喫煙対策の教育・啓発の推奨

- 禁煙インセンティブの導入

- 喫煙所の廃止、建物内完全分煙

関連記事:従業員の健康増進

ヘルスリテラシー向上のための施策

ヘルスリテラシーを分かりやすく言い換えると、「自分に必要な健康情報を入手し活用する能力のこと」です。「自分の身体について考え、ありとあらゆる多くの健康情報の中から適切な情報を見極めて使いこなす健康リテラシーの力」を向上させることが、病気の予防や健康寿命の延伸にもつながります。

ヘルスリテラシー向上には、企業(人事や総務、健康管理担当者)が従業員に対して健康情報に触れる機会をなるべく多く提供し、健康の維持増進を計ることが重要です。

「今は関係ない」「自分のことではない」と思ってしまうと、一度聞いた内容でも関心が薄れてしまい、あまり重要視できないことがあります。まさに、「対岸の火事」のことわざの通り、向こう岸の火事は自分に災いをもたらす心配のないという意味です。

ヘルスリテラシーに関しても同様です。

健康な時に疾病や薬のことを聞いても、なかなか自分事としてとらえにくいものです。このことを踏まえ、長期的に複数回、テーマを変えて研修やセミナー等で学習機会を設けることが重要です。「昨年健康セミナーをやったから今年はもういいだろう」と考えるのではなく、テーマをや登壇者(話し手)を変えて年に数回研修機会を作るなど、健康情報に高頻度で触れる機会を作りましょう。

そうすることで着実にヘルスリテラシーは高まり、健康風土が醸成されていきます。その中で、ただ情報提供を定期的にするだけでなくヘルスリテラシーを高める健康セミナーや健康増進のプログラムを検討し、定期的に実施していく必要があります。

関連記事:健康リテラシーとは|向上させる取り組み、具体例

福利厚生の充実

福利厚生とは、企業が従業員に対して給与や賞与といった通常の賃金にプラスして提供する報酬です。

十分な福利厚生があることにより、私生活とのワークライフバランスが充実できることで、さらに人材の定着は見込めます。また、従業員自身の自己肯定感の高まりにも影響を与え、結果的には会社へのエンゲージメント(組織への愛着心)が芽生え、組織に所属して貢献しているという意識が強くなり、職場への定着率が上がるのです。

他にも、健康促進の福利厚生を設けることで、従業員の心身面での健康を支援することができます。身体的にも運動習慣をつけることで日頃の業務の集中力が高まり、より主体的な働きやコミュニケーションの活発化も期待できます。

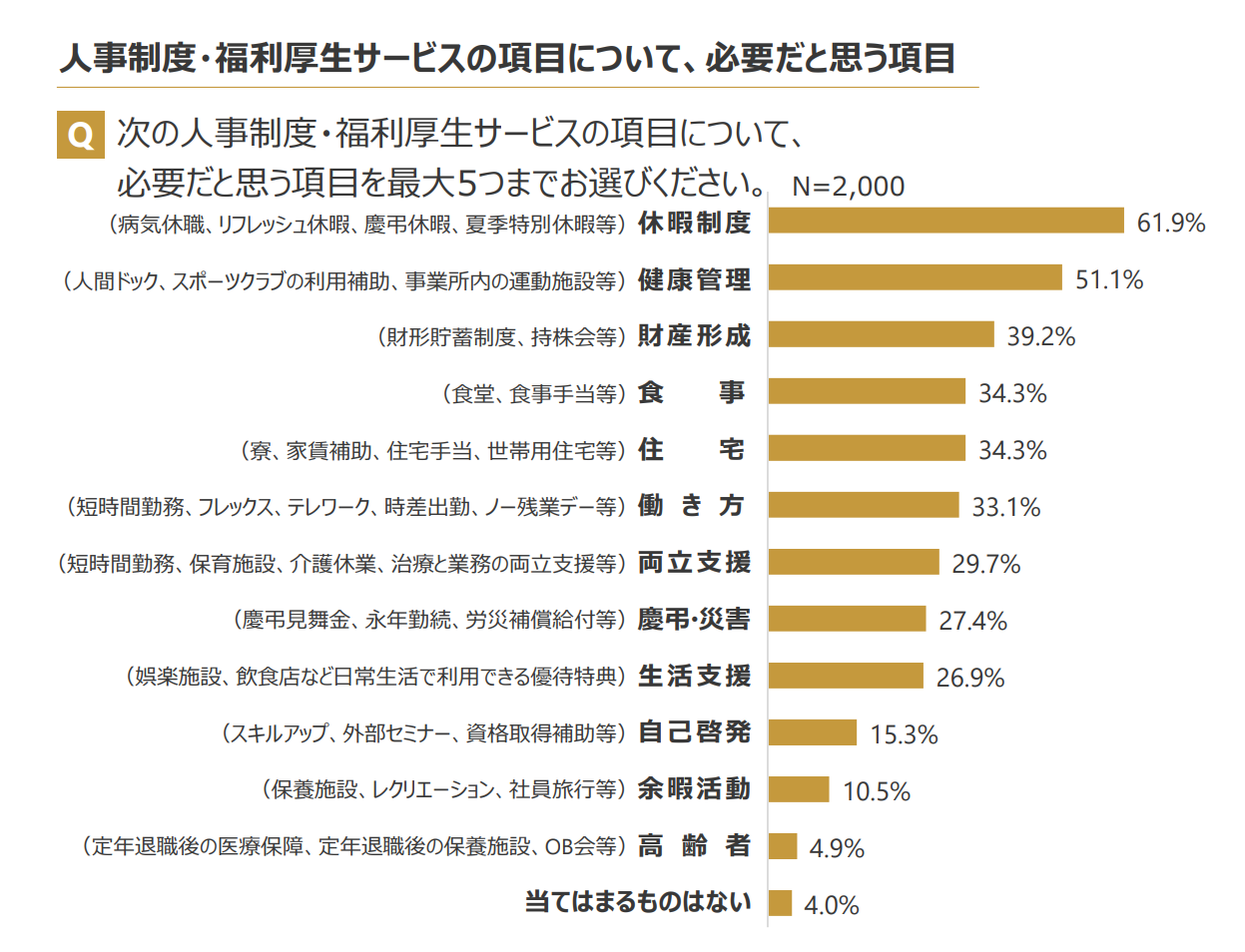

休暇制度

休暇制度の重要性は上記の調査結果グラフを見ても歴然で、61.9%もの従業員が「必要」と感じていることがわかります。

RIZAP福利厚生調査レポート(無料)のダウンロードはこちら

十分に休暇が取れる職場環境は、従業員が心身ともに元気な状態で働くために欠かせません。従業員にいきいきと働いてもらうためには、法律で定められている年次休暇以外にも、目的に応じて休めるように休暇制度を整えておくことが重要です。

休暇によって従業員はプライベートな時間を充実して過ごせるようになり、仕事ではやる気やモチベーションがアップするという好循環が生まれます。その結果、従業員満足度や企業全体の生産性向上が期待できます。有給休暇は法律で企業に義務付けられている休暇のため、それ以外の休暇を福利厚生として用意しましょう。

休暇制度の例として挙げられるのは、以下のようなものです。

- 病気休暇

- 慶弔休暇

- 法定日数よりも多い有給休暇

- リフレッシュ休暇

- ボランティア休暇

- 年末年始や夏季の特別休暇

- アニバーサリー休暇

これらの休暇制度があることで、従業員は仕事のモチベーションが上がり効率的にこなせたり、安心して長く働き続けられたりします。

福利厚生には「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2つがあります。これら福利厚生の充実を図ることは、従業員にとってさまざまな面で余暇の充実が図られ、業務においてもプラスの影響が期待できます。

健康管理・医療

従業員が必要としている福利厚生として2位(51.1%)にランクインしたのが「健康管理」です。日本経済団体連合会「2019年度福利厚生費調査結果の概要」を見ても、健康・医療関連費の占める割合が多く、健康管理に力を入れている企業が多いことがうかがえます。

従業員満足度の向上が福利厚生導入の目的なら、健康管理を自社の制度に盛り込むことが欠かせません。従業員の健康管理を行い、健康状態を良好に保つことは生産性の向上というメリットにもつながります。また近年は「健康経営」といった経営手法も注目を集めており、従業員の健康状態を企業が管理し改善することで、パフォーマンスを上げようとする動きが活発化しています。

どれほど優秀な人材でも健康を崩してしまえば、十全な働きは期待できません。生産性向上や、離職率低下といった目的でも有効なため、ぜひ取り入れたいメニューです。

予防としての支援だけでなく運動促進やメンタルヘルス予防・改善についても促進すると従業員の健康増資を様々な面からサポートすることにつながります。

健康管理の例として挙げられるのは、以下のようなものです。

- 人間ドックの費用補助

- 健康管理室の設置

- 社内フィットネスジムの設置

- スポーツジムや運動施設の無料または割引での利用

- 運動インセンティブの付与

- スポーツイベントの開催

- カウンセラーや産業医による相談

- 従業員50人未満の事業所でのストレスチェックの実施

【RIZAPの福利厚生サービス】

RIZAPにも福利厚生として利用できる「chocoZAPステーション」というサービスがあります。

chocoZAPだけでなくパーソナルトレーニングジム「RIZAP」、「RIZAP GOLF」や「RIZAP ENGLISH」などRIZAPが展開するブランドに従業員がお得に通うことができるサービスで、多くの企業にご利用いただいています。

chocoZAPステーションについて詳しくはこちら

有給休暇・育児休暇などの取得促進

働き方を調整することも重要ですが、休み方も同時に重要になります。

有給休暇や育児休暇を社員が積極的に取得できるように啓蒙することも、ワークライフバランスの実現に有効です。特に、男性社員や社歴が浅い社員は、有給休暇や育児休暇を取りづらいと感じている人も少なくなく、取得が進まない一因となっています。

まずは管理職が率先して休暇をとることで、部下も「活用するのが当たり前」という意識が芽生え、休暇を取得しやすい環境につながります。また、管理職は部下の有給消化率を把握し、取得が少ない社員に対して積極的に取得を促すことも必要です。

取り組む際の注意ポイント

ワークライフバランスの実現に向けて注意したいポイントと、高い評価を受けている企業の事例をいくつか紹介します。

社内でワークライフバランスの実現の必要性を浸透させる

ワークライフバランスの取り組みをはじめるにあたり、経営トップ自身が「経営戦略」と関連付け取り組みの意義や決意、取り組みに対する目標を明確に発信することが大切です。その理由としては、従業員にとって慣れ親しんだ「これまでのやり方」に改善を求められることになるため、取り組みに非協力的な従業員がいることも想定されるからです。

いくら企業側がワークライフバランスを推進しても、従業員の理解が得られなければ、浸透は難しいでしょう。「長時間働いている人が偉い」、「有給の取得に罪悪感を感じる」といった古い考えを改め、ネガティブな感情を取り除くことが大切です。

繰り返し、何度でも、全従業員にしっかりと伝え、同じ想いが共有されるまで発信し続けることが求められます。経営トップが自ら伝え、「会社として真剣に取り組んでいる」ことを示すことが重要です。

障がい者福祉事業を営む「社会福祉法人あいのわ福祉会」では、従業員の理解を高めるために、「ワーク・ライフ・バランス応援ガイドブック」を作成して配布し、理念や制度を浸透させています。

自分の裁量で働き方や環境をマネジメントできる体制をつくる

企業が思うワークライフバランスの形に従業員をあてはめるのではなく、従業員一人ひとりのニーズや裁量に合わせて働ける環境づくりも大切です。

従業員一人ひとりが主体的に取り組むようになって初めて、残業時間の削減や年次有給休暇等の取得が効果的に進みます。例えば残業時間の削減については、削減できる仕事はないか、いかにして業務を効率的に行うか、無駄な時間の過ごし方をしていないか等の観点から、従業員一人ひとりが自分の業務を見直して効率化の方法を考えることが重要です。

WEBサイトを運営している「アクトインディ株式会社」は、コアタイムなしのフレックスタイム制やテレワークを導入し、従業員のライフスタイルに合わせて、柔軟に対応できる働き方を支援しています。

社内では「おたがいさま」、「おかげさま」の気持ちを大切にし、共有することを目標に掲げており、制度が円滑に機能するように努めています。

本来の目的を意識して制度を整備する

働き方を見直すことで残業時間が減り、従業員の給料が下がってしまうケースもあるため、残業によって金銭的なメリットを得ていた従業員は、ワークライフバランスの促進にネガティブな印象を持つ可能性もあります。

単純に残業時間を減らすだけではなく、本来の業務に注力し生産性を高めることで、従業員の給与を維持できるような制度づくりが必要です。

「一般財団法人損保ジャパン日本興亜スマイルキッズ」では、多忙な保育業界でありながら、従業員の月の平均残業時間を5時間程度にとどめることに成功しています。

例えば、「園内の装飾など、人手がかかることは極力時間をかけない」といったように、保育以外の周辺業務の効率化と、隙間時間を活用しながら、本来の業務である保育に注力できる環境を整えています。

まとめ

ワークライフバランスは、企業にも従業員にも大きなメリットがあります。仕事と生活をバランスよく両立することで、相乗効果が生まれます。

新たに制度を導入する際は、自社の現状に合った方法を見極めることが大切です。個々の立場に応じて自由に選択できる制度や環境を整え、先進的な働き方を目指しましょう。

「RIZAP 健康経営スタートガイド」を無料で公開

人手不足等の人事課題を解決する手段や健康経営に関する課題、従業員の運動不足、健康リスクに関するお悩み、ご要望はございませんか?様々な課題を解決する手段として、近年健康経営が注目を集めています。

健康経営を推進するために、お役立ち資料「RIZAP 健康経営スタートガイド」をお届けします。

健康経営に取り組むメリットなどを記載した全50ページ超えの保存版です。また健康経営に取り組む際にご活用いただけるRIZAP法人向けプログラムもご提案しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)