健康経営とは

経済産業省によると、「健康経営」とは「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること」とされています。

より詳しく説明すると、従業員の健康増進や体調管理を「コスト」ではなく「投資」と捉え、企業経営に取り入れることで、企業の生産性や従業員のモチベーションを向上させ、結果的に業績アップや株価の上昇につなげていくという、両者にとって有益な経営手法です。

優れた健康経営に取り組んだ企業は経済産業省から「健康経営優良法人」として認定されるだけでなく、求職者や取引を検討している企業から「あの企業は従業員の健康を大切にしている企業だ」と社会的に評価されることになります。

出典:経済産業省|健康経営

「従業員の健康取り組みガイド」をご覧いただけます

従業員の運動不足・運動習慣づくりに課題感をお持ちのご担当者様必読!

近年、企業戦略として従業員の健康について積極的に取り組みを行う企業が増えています。しかし、健康施策をどのように施策を組み立てるのか、どのような施策があるのか等お悩みのご担当者様も多いのではないでしょうか?

そこで、健康施策に取り組むご担当者様に向けた実践に関する手引書「従業員の健康取り組みガイド」をお届けします。

人気が高くかつ健康経営優良法人の認定取得を意識し、「ヘルスリテラシー」「運動」「食事」3つのテーマに絞って実践的な施策をご紹介しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

従業員の運動不足にともなうリスクとは

スポーツ庁が行った調査によると、普段運動不足を感じるかという質問に対して 77.9%の人が「感じる」と回答しています。このような運動不足の状況の中で、従業員の運動不足は健康面に悪影響をもたらすだけでなく、経営上のリスクを生じさせる懸念もあります。

関連リンク:令和3年度 スポーツ庁|スポーツの実施状況等に関する世論調査

従業員の健康リスク

仕事中、特にデスクワークが中心の従業員は、業務時間中に一か所に留まりがちです。

自然と体を動かす機会が減り、運動不足へと繋がります。

このような運動不足から生じる従業員の健康リスクとして、下記のようなものが考えられます。

- 生活習慣病の発症リスクが高まる

- 自律神経の乱れによる、気持ちの不安定化

生活習慣病には高血圧や糖尿病などがありますが、悪化すると狭心症や心筋梗塞など命に係わる疾患を引き起こす可能性があります。

また、運動不足や生活習慣の乱れは、生活習慣病の発生リスクを増大させるだけでなく、一般的な疾病の発生率にも影響します。

また、運動不足による自律神経の乱れによって、気持ちが不安定化し、不安感やイライラなどを感じるようになります。不安定な精神状況においては業務に対して集中力が低下し、通常のパフォーマンスを行えなくなってしまう可能性があります。

これまでは出退勤時の徒歩での移動や階段の登り降りなどが運動不足を多少補ってくれました。

しかし、近年テレワークの普及が進んだことで、自宅で仕事を進めることも増えています。

従業員の運動はますます不足しがちになり、仕事とプライベートのメリハリが付きづらくなったことで、生活習慣も乱れやすくなっています。

企業側も従業員の運動不足や生活習慣の乱れを把握するのが難しくなりました。

そのため、テレワークを導入している企業はより一層従業員の運動習慣には気をつける必要があります。

業績に関するリスク

従業員の健康リスクは、個人の問題に留まらず、企業へ影響を与えかねません。

従業員の運動不足による影響には下記のようなものが考えられます。

従業員による健康リスクでも見たように、運動不足は気分の不安定化をもたらすだけでなく、引いて労働生産性の低下にも繋がります。

気持ちが不安定化している個人のみではなく、不機嫌な状態が周囲の従業員へも影響を与え、職場自体の生産性を下げる原因にも成りえます。

また、運動不足から生じる生活習慣病や不眠症などさまざまな健康的な問題を放置しておくことにより、従業員の離職という自体を引き起こす可能性があります。

離職に発展した場合は、人手不足を招き、対策として人員補充などを行う必要が生じます。

このように従業員の運動不足は、企業全体のパフォーマンス低下といったリスクをもたらす可能性があります。

問題を放置せず早期対応を行って行きましょう。

健康経営の運動施策でお悩みのご担当者様に

RIZAPの法人向け健康プログラムでは、運動実践を織り交ぜ効果を最大化しています。健康経営を推進する上で運動施策実施にお悩みのご担当者様に運動実践を取り入れた様々な健康プログラムをご提案いたします。

資料ダウンロードはこちら(無料)

従業員の運動をサポートするメリット

運動不足が招くさまざまなリスクの発生を防ぐためには、企業側から従業員が運動する環境を整えていく必要があります。

従業員が日常的に運動する習慣を身につけるよう企業が促進することで、業務上でも次のようなメリットが得られます。

仕事のパフォーマンス向上

運動を習慣づけることで、身体が鍛えられ、病気にもかかりづらくなります。

個人のパフォーマンスが向上することにより、生産性向上が見込めます。

例えば、運動をすることで血液の巡りが良くなり、脳にも酸素が十分に運ばれます。思考が活性化し、仕事の処理能力も向上するでしょう。

筑波大学の研究によると、10分程度の軽い運動をした直後は、記憶力が向上するとされています。このように運動は従業員のパフォーマンス向上につながる重要な役割をもっています。

また、運動により自律神経の働きが正常化されることで、夜は寝つきが良くなり十分に休むことが可能です。

次の日に疲労を持ち込まないことで、より集中して仕事に取り組めるようになります。

出典:平成30年 筑波大学|短時間の軽運動で記憶力が高まる!~ヒトの海馬の記憶システムが活性化されることを初めて実証~

コミュニケーションの促進

企業が社内レクリエーションの一環として運動会やスポーツの部活動などを実施することで、参加した従業員は同じ場所に集まります。

そこで運動中や競技中に従業員同士が話し合ったり協力したりするなどして、自然とコミュニケーションが生じます。コミュニケーションが活性化されれば、ストレスの減少やコミュニケーション不足から発生するトラブルなども抑制されるでしょう。

また、普段からさまざまな従業員と交流しておくことで、異なる部署間で業務を行う場合も、伝達がスムーズにいくといった効果も期待できます。

関連記事:社内コミュニケーションを活性化するアイデアと成功事例

保険料などの負担を軽減できる

運動を習慣づけて体を健康に保つことで、普段から疾病を予防できます。

健康保険料と厚生年金保険料などは企業と従業員が50%ずつ負担することになっているので、従業員が健康的で病院にかかる回数が減るほど企業にも医療費の負担を減らせることができます。

会社のイメージアップ

従業員の健康を維持し、心身ともに安定した状態で働けることで、パフォーマンスを長期にわたって維持できるようになります。

そして従業員が「自分たちはライフワークバランスの取れた職場で働いている」と自覚することで、働くモチベーションも向上し、離職率の低下にもつながるでしょう。

そうした健康への取り組みが対外的にも伝わることで、福利厚生がしっかりした会社であると自社の評判も高まります。

従業員が働きやすい会社であるというイメージが広まれば、取引先にも好印象を与えられ、信頼関係の構築や売上の向上にもつながるでしょう。

また、より多くの就職希望者が集まるという効果も期待できます。

関連記事:企業イメージ向上のための3つの方法、取り組み例

健康経営の一環として運動を取り入れた事例

実際に健康経営を取り入れ、そのメリットを享受した企業や組織も多数存在します。

障がい者支援施設における取り組み事例

障がい者支援施設である「社会福祉法人大洲育成園」では、施設の利用者とともに従業員も昼食後に20分ほど歩行運動を実施する取り組みを採用しています。こうした健康経営の取り組みを発信することで地域とのコミュニケーションを促進し、また面接時での話題のひとつとして人材採用活動にも役立てています。

関連リンク:社会福祉法人大洲育成園 Webサイト

印刷会社における取り組み事例

「株式会社笠間製本印刷」では、企業の社会的責任であるCSR活動の一環として健康経営を取り入れました。2019年10月には経営層がマラソン大会への参加を呼びかけるなど、従業員が運動をする機会の増進に力を入れています。こうした取り組みのおかげで、「笠間製本印刷は福利厚生がしっかりしている」という好印象も広まっているそうです。

関連リンク:株式会社笠間製本印刷 Webサイト

化学工業薬品会社での取り組み事例

食生活の改善に注力する企業も存在します。

化学工業薬品の製造・販売を行う「ナガオ株式会社」では、従業員のワークライフバランス改善や健康年齢寿命の向上などを目的に、将来の健康状態が予測できるシステムを導入しています。

そして、このシステムで肥満傾向があると発覚した従業員には食生活のアドバイスを行い、意識の改善に努めています。

また、ランニング活動やソフトボール大会への参加など、運動機会の増進にも努め、ナガオ株式会社では離職率が0.5%という低水準を推移しているそうです。

関連リンク:ナガオ株式会社 Webサイト

健康経営における運動習慣づくりの方法

多くのメリットがある健康経営を実現するために、具体的に企業はどのような取り組みを実施すれば良いのでしょうか。

以下では、実際に採用されている取り組みを紹介しますので、自社に合ったものを選ぶ際の参考にしてください。

従業員の運動習慣の確認

まずは従業員の運動習慣について確認する必要があります。主な方法として定期検診とストレスチェックの活用があります。

定期検診は普段行っている健康診断の結果から運動習慣者の割合を把握します。

定期健診で運動を習慣としている者を把握できる質問としては以下が考えられます。

- 1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週 2 日以上、1 年以上実施していますか?

- 日常生活において歩行又は同等の身体活動を 1 日 1 時間以上実施していますか?

- 運動や食生活等の生活習慣を改善してみようと思いますか?

平成30年に実施された厚生労働省の調査によると、運動習慣のある者の割合は男性で35.9%、女性で28.6%とされています。これと比較すれば自社の従業員の運動習慣の現状を、より具体的に実感できます。

引用:厚生労働省健康局健康課「身体活動・運動を通じた健康増進のための 厚生労働省の取組み」

一方ストレスチェックは、厚生労働省が作成した「職業性ストレス簡易調査票」を活用するといいでしょう。この職業性ストレス簡易調査票は、仕事や心身の状態、満足度などを4段階で評価することで、従業員の心身の不調を確認できます。

運動習慣に関する直接的な質問ではなくとも、

といった項目で「しばしばあった」や「ほとんどいつもあった」と回答している者が多ければ、解決に向けた運動へのアプローチのきっかけとなるでしょう。

※参照:厚生労働省「職業性ストレス簡易調査票」

運動セミナーの実施

従業員の運動不足を解消するには、定期的に健康情報を発信したり参加型の健康セミナーを開催したりするなど、さまざまなアプローチで多くの従業員に運動機会のキッカケを作ることが大切です。

運動セミナーは業務時間内で開催することで従業員に業務の一環として参加してもらいやすいだけでなく、その場で運動実践等もあることで自身の運動不足への気づきや今後の運動実践のキッカケづくりとなりやすい特徴があります。座学でのセミナーとしての知識だけでなく、実践の時間を設けることで従業員同士のコミュニケーションの活性化にもつながります。

RIZAPのセミナーは運動不足による健康リスクの危険性や運動の重要性を学ぶことができる座学と、筋肉トレーニングやヨガなど体を実際に動かす実践に分かれています。組織が健康課題や問題に応じて運動セミナーを開くことが効果の最大化に繋がります。目的別のセミナーとして、デスクワークによる運動部不足の対策として座りながらできるトレーニングに関するセミナーや、腰痛・肩こりを解消するセミナーなどがあります。

RIZAPの運動セミナー資料(無料)はこちら

関連記事:【2024】企業向け運動セミナー|人気の種類・選び方|RIZAP 健康経営コラム

福利厚生で運動の定着と習慣化を促進

昨今はテレワーク推進の影響もあり、通勤が減ったことにより、運動不足になりがちといった人も多く見られます。運動不足になると、腰痛や肩こりなどが慢性化し、業務効率が下がってしまいます。

生活習慣病などのさまざまな病気にかかりやすくなり、欠勤や休職する人も増えると業務をスムーズに遂行できなくなります。そのため、運動を促進させる施策も福利厚生の一環として進めていくとよいでしょう。

その一つとして福利厚生での運動機会促進が考えられます。運動不足の解消のためにジムに通う従業員は積極的な一部の社員にとどまることが多いですが、福利厚生としてスポーツジムにお得に通える環境整備を行うことで、一人でも多くの従業員がスポーツジムに通うことを後押しすることにつながります。

ウェアラブル端末の配布

従業員の健康増進や運動不足の自覚を促す一つのきっかけとして、ウェアラブル端末を従業員に配布・貸与する企業が増えています。

ウェアラブル端末は、一日の運動量や睡眠の質などを計測する機能があるものも多く、中には休憩や運動を促し長時間の座りすぎを解消を促してくれるものもあります。

今まで漠然と運動不足を感じている場合、数値やグラフなどで運動量の少なさを自覚することで運動不足解消のキッカケになる可能性も高いでしょう。少しでも従業員自身に自分の体に興味を持ってもらうきっかけとして注目を集めています。

社内運動会の実施

社内で実施する運動会は、年齢や役職といった立場にとらわれずに、従業員を一か所に集められます。

宴会や飲み会などのように、お酒が飲めないといった人も参加して等しく楽しめる点も利点です。

そして、役職に関係なく全員が一丸となって競技に取り組むことで、立場を超えたコミュニケーションが生まれます。

競技を通じてチームワークについて考えたり、皆を引っ張るリーダーシップを発揮したりすることで、協調性や積極性を身につけることにもつながります。思わぬ従業員の適性を見つけることもあるかもしれません。

社内運動会を実施するためには、事前に場所を確保し、スケジュールを組んで従業員に周知しておく必要があります。

競技を円滑に進行するためにも、進行管理を担当する運営チームがしっかりと段取りすることが重要です。

社内でのヨガ・ストレッチ

運動が苦手な人や女性でも参加しやすいのが、社内で行うヨガやストレッチ会です。

事前の場所確保や競技の段取りが必要な社内運動会に対して、ヨガやストレッチは食堂やミーティングルームなどの広めのスペースがあれば、どこでも手軽に実施できます。

始業時刻の直前や業務終了後などに日常的に開催できる手軽さもメリットです。

事前にレッスンの時間を決めておくことで、無駄な残業を減らして労働時間も管理できます。

高度なプログラムのレクチャーを受けたい場合、講師役としてインストラクターを呼ぶ必要があります。

ただ、予算を削減したいのなら、代わりにオンラインでレクチャーを受けたり、配信されているレッスンを受けたりするなどの手段も検討してみると良いでしょう。

ウォーキングの促進

人間の1日の理想的な歩数は1万歩とされていますが、なかなかそれに届かないのが実情です。

そこで企業がウォーキングの重要性を従業員に知らせるとともに、万歩計アプリを導入して従業員の歩いた歩数を可視化することで、従業員の健康意識を高められます。

特別な運動をしなくてもエレベーターを使わずに階段を登り降りしたり、ひとつ遠い駅で降りて家まで徒歩で帰ったりするなど、日頃から意識することで、運動量を増やせるのもウォーキングの利点です。

企業のなかには、従業員の歩いた歩数をカウントしてポイント化し、優秀な成績をおさめた人を社内で表彰したり、ポイントで景品と交換できるといったインセンティブを導入したりするなどの制度を設けています。

このようにウォーキングを実施するための動機をつくることで、従業員自ら積極的に参加するよう働きかけると効果的です。

スタンディングテーブルを導入する

長時間の座り過ぎは健康上のリスクを高めます。

姿勢が固定化されることで、足の筋力が衰えて代謝が低下し、下半身の血流も悪化します。

これが心筋梗塞や脳血管疾患の危険性を増大させるほか、肥満や糖尿病などの生活習慣病も招いてしまいます。

そこで会議室にスタンディングテーブルを導入して、立ち上がった状態で会議を進めたり、昇降式のデスクをオフィスに用意して立ち作業と座り作業のどちらでも仕事を進められるようにしたりすることで、従業員が座りっぱなしになる状態を予防できます。

会議室にスタンディングテーブルを導入すれば、無駄な会議の時間を短縮して、業務の効率化が図れるという効果も期待できます。

運動促進施策の取り組み効果を高めるポイント

多くの企業で健康施策の参加者がいつも同じであったり、健康意識が高い従業員は積極的に取り組みに参加してくれるものの、健康リスクの高い従業員や健康への取り組みを実践してほしい従業員はなかなか参加してくれないという問題に直面しています。

下記のポイントを確認し、効果的に集客率を上げていきましょう。

健康リテラシーの向上に取り組む

健康リテラシーとは、「自分に必要な健康情報を入手し活用する能力のこと」です。健康リテラシーが高いと正しい情報を理解でき、自身の健康状態に応じて活用することができます。

例えば、健康診断などで疾病の早期発見や、重症化する前に軽症の段階で治療できることもあるでしょう。あるいは健康な方の場合は、維持増進のために、積極的な取り組みを行うなどの工夫ができます。

高い健康リテラシーを身に着け、適切な行動ができる従業員が増えることで、社内全体の健康レベルは底上げされます。そして健康リテラシーを身に着けるためには、従業員一人ひとりの意識に働きかけ、行動変容を促す、まさに草の根運動のような取り組みになります。

健康リテラシーを高めるための施策としていくつか例をあげていきます。

1.社内で健康リテラシーに関する学習機会を設ける

健康リテラシー向上には、企業(人事や総務、健康管理担当者)が従業員に対して健康情報に触れる機会をなるべく多く提供し、健康の維持増進を計ることが重要です。

2.経営層によるリーダーシップのもと、従業員とその家族まで広める

取り組みのカギとなるのが、経営層や管理職などのリーダーです。そして、その家族までも巻き込んでいくことが重要です。

健康に無関心だとしても、周囲の環境を変えることで、「みんながやってるから自分もやらないと」と思い行動する人も増えてくると想定されます。

3.幅広く長期的に健康知識に触れる機会をつくる

「今は関係ない」「自分のことではない」と思ってしまうと、一度聞いた内容でも関心が薄れてしまい、あまり重要視できないことがあります。

このことを踏まえ、長期的に複数回、テーマを変えて研修機会を設けることが重要です。

4.定量化して評価していく

健康リテラシー向上において重要なのは、従業員(参加者)が、自分事として理解することです。

人事や健康管理の担当者は、参加者がいかに自分事としてとらえ、行動変容を促すことができるかを一つのKPIとしてとらえるのが良いでしょう。

5.社内に好影響もたらす「健康アンバサダー」のような人物を作る

例え今が健康であっても、また太っていなくとも、身近な人に関する話になるだけで自分事化されます。これは親近感がわくためです。

このように、「健康アンバサダー」のような好影響をもたらす人が存在すると、じわじわと社内で健康リテラシーが高まっていきます。

例えばRIZAPウェルネスプログラムには、「結果にコミット®コース」というサービスがあります。3ヶ月間、RIZAPによる食事管理と運動サポートで生活習慣を変えていくもので、3ヶ月で平均6.1kg減※の実績があります。

じわじわと体が変わっていくことで周りから「どうやって痩せたの?」などの秘訣や生活習慣で変えたことなどが口コミで広がり、「私もやってみよう」という方が表れてくるケースがあります。そういったきっかけを社内に作ることも得策です。

※結果にコミットコース受講者集計 2020年9月~2021年5月 N=278

関連記事:従業員の健康リテラシー向上策を知ろう

「行動変容ステージ」を意識する

健康に関心がない人たちを動かすことはとても難しく、多くの健康施策担当者が頭を抱えています。そこで有効なのが「行動変容ステージ」に沿った工夫を実施することです。

「行動変容ステージモデル」は健康状態や健康意識によって無関心期、関心期、準備期、実行期、維持期の5つのステージに分けられており、ステージごとにより効果的な働きかけが存在します。自社の従業員がどのステージに多いのかを把握し、特徴に合わせた働きかけを行いましょう。

その中で特に難しいのが、「無関心期」の従業員です。無関心期にある従業員には健康セミナーに参加するよう促すだけでなく、それぞれの無関心な理由に合わせて取り組みをすすめることで行動変容ステージを変えていくことが大切です。

健康無関心層を行動変容に導く4つのポイント(無料)のダウンロードはこちら

関連記事:行動変容とは?意味や行動レベル別のアプローチ方法を解説

従業員の健康を促す職場環境を整える

従業員が1日の多くの時間を過ごす職場環境が悪いと従業員に大きな負担がかかり、従業員の健康課題が多くなるだけでなく企業の生産性低下にもつながりかねません。このようなことから改善を図り、従業員が働きやすい快適な職場環境を形成する配慮義務が事業主にあると定められているのです。

職場環境とは、単に作業をする場所そのものに限られません。作業方法や疲労回復するための設備なども、職場環境に含まれています。

- 人間関係:コミュニケーションなど

- 業務環境:空調照明など~設備レイアウトなど

- 業務内容:裁量権、負荷の量、労働時間

従業員が健康的かつ安全に働き続けられるように、職場環境や働き方を見直すことも大切です。時間外労働時間を減らすためにノー残業デーを設定したり、終業時間にPCを強制シャットダウンしたりする施策はその一例です。また、産業医やカウンセラーを設置することで疾病の早期発見や健康問題への適切な対応につながります。

とてもシンプルなことですが、働く環境が整うことで、従業員の健康増進となるだけでなく一人ひとりがパフォーマンスを最大限発揮できるようになります。

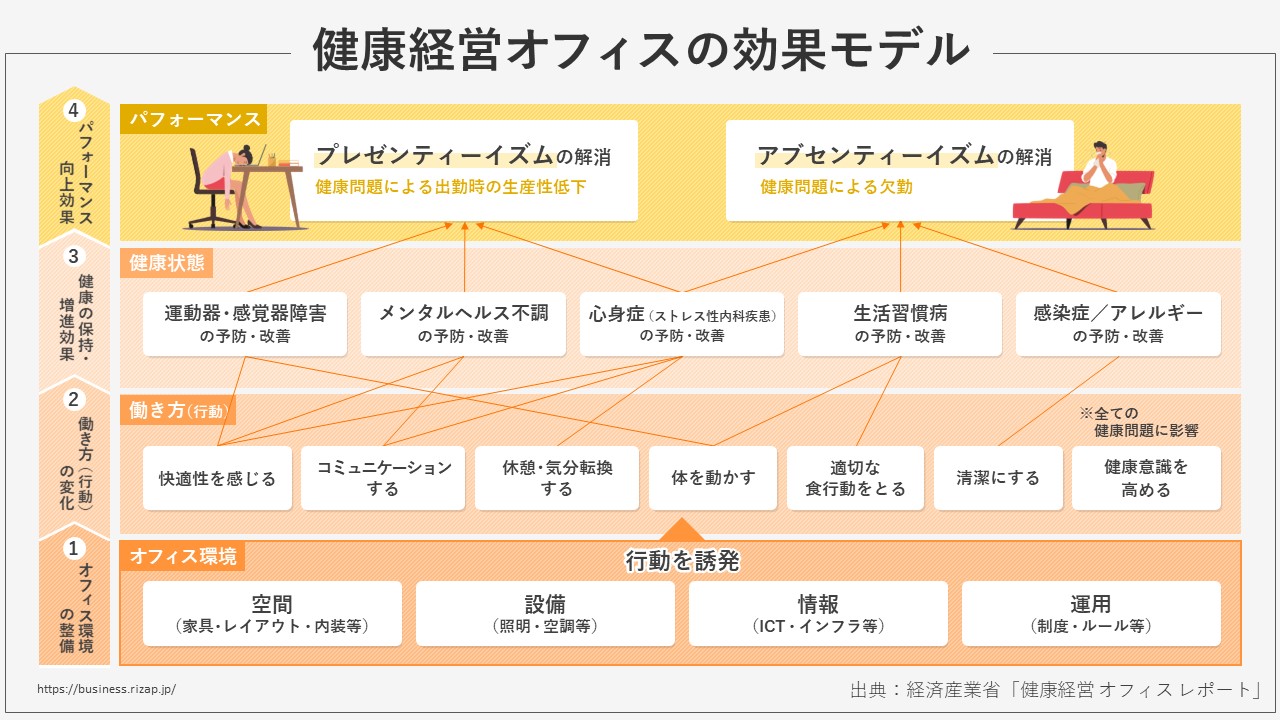

健康経営オフィスを取り入れる

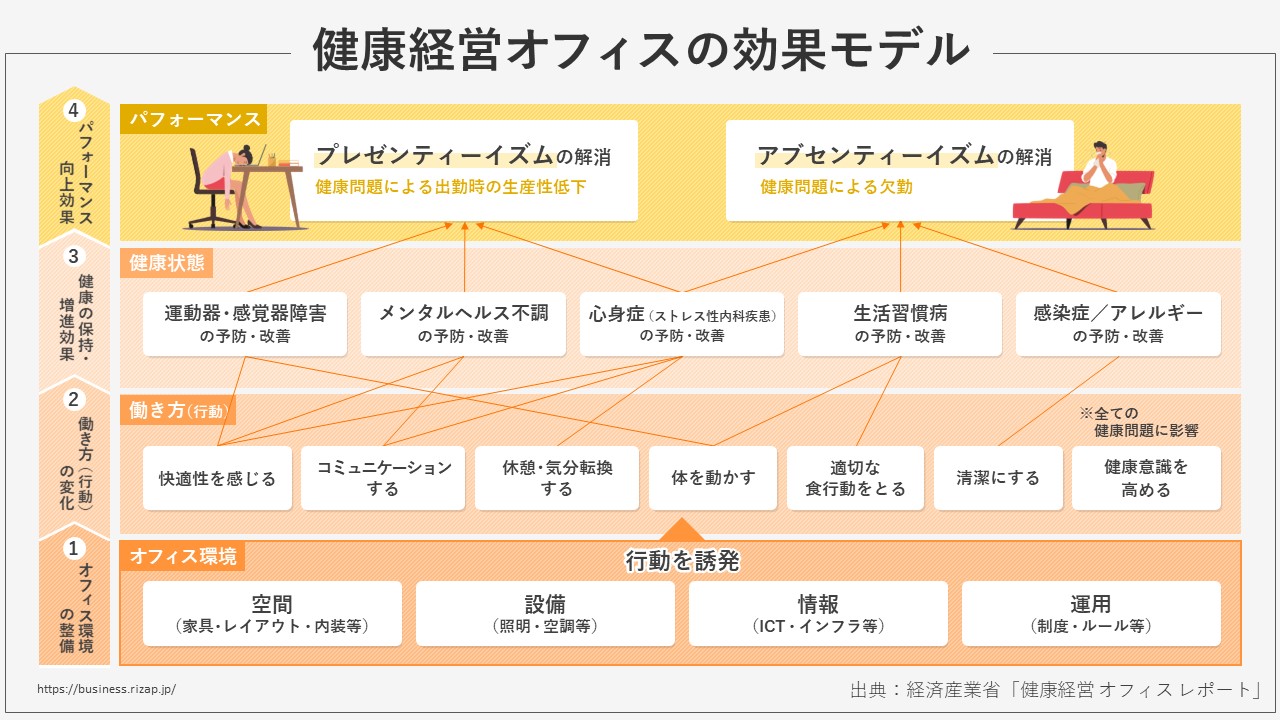

2015年(平成27)に経済産業省の健康寿命延伸産業創出推進事業から発表されている「健康経営オフィスレポート」という資料があります。

その中で、生産性を上げる取り組みとして「健康経営オフィス」という考えが紹介されています。

これは、従業員が快適で清潔でコミュニケーションが取れる環境が整えば、プレゼンティーイズム、アブセンティーイズムが解消し、生産性アップにつながるという考えです。

「健康経営オフィスレポート」によると、オフィス環境において従業員の健康を保持・増進する行動は、大きく分類すると7つあるとされています。

- 快適性を感じる

- コミュニケーションする

- 休憩・気分転換する

- 体を動かす

- 適切な食行動をとる

- 清潔にする

- 健康意識を高める

従業員の心身の調和と活力が向上を図るためには、これらの行動をオフィス内で日常的に誘発させることが重要と言われています。

そして、オフィス環境(空間・設備・情報・運用)を整備し、健康の保持・増進に繋がる7つの行動を誘発することで、最終的にはプレゼンティー ズムやアブセン ティーズムの解消に結び付くと言われています。

集団で取り組む環境を整える

健康増進を部署単位でまとまって取り組むような仕組みにしたり、家族を巻き込んだ施策を行うことで、健康に無関心だとしても「みんながやってるから自分もやらないと」と思い行動する人も増えてくると想定されます。

特に日本人には同調効果が強く働く傾向があるため、部署単位で参加し、競い合ったり協力して推進できる仕組みを用いて、優秀だった部署へインセンティブを与えるなどすることで効果がより見込めると考えられます。

社内に健康文化を醸成させることは非常に重要であり、いかに多くの人を巻き込めるかがひとつポイントとなります。

まとめ

企業が健康経営を進めていく上で従業員に日常的に運動する習慣を身につけてもらうためには、企業が率先して働きかけることが重要です。

ヨガ・ストレッチやウォーキングの促進など比較的手間をかけずに実施できるものもあるため、自社に合ったものをぜひ採用してみてください。

「従業員の健康取り組みガイド」を無料公開

健康施策を検討する際に、自社にとって最適な健康施策をどのように施策を組み立てるのか、どのような施策が適切なのか等お悩みの方も多いのではないでしょうか?

そこで、健康施策に取り組むご担当者様に向けた実践に関する手引書「従業員の健康取り組みガイド」をお届けします。

2017年の法人事業発足以来人と組織を元気にするお手伝いをしてきたRIZAPが、ご担当者様の一喜一憂に向き合い、寄り添ってきた中で培った健康施策の知恵とノウハウを本書にまとめました。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)