従業員満足度(ES)とは

従業員満足度とは、福利厚生や職場環境、人間関係、仕事へのやりがいなどで計測される、従業員の企業に対する満足度を表す指標のことです。英語では「Employee Satisfaction」と呼ばれることから、頭文字を取って「ES」と表すこともあります。

従業員満足度を構成する要素

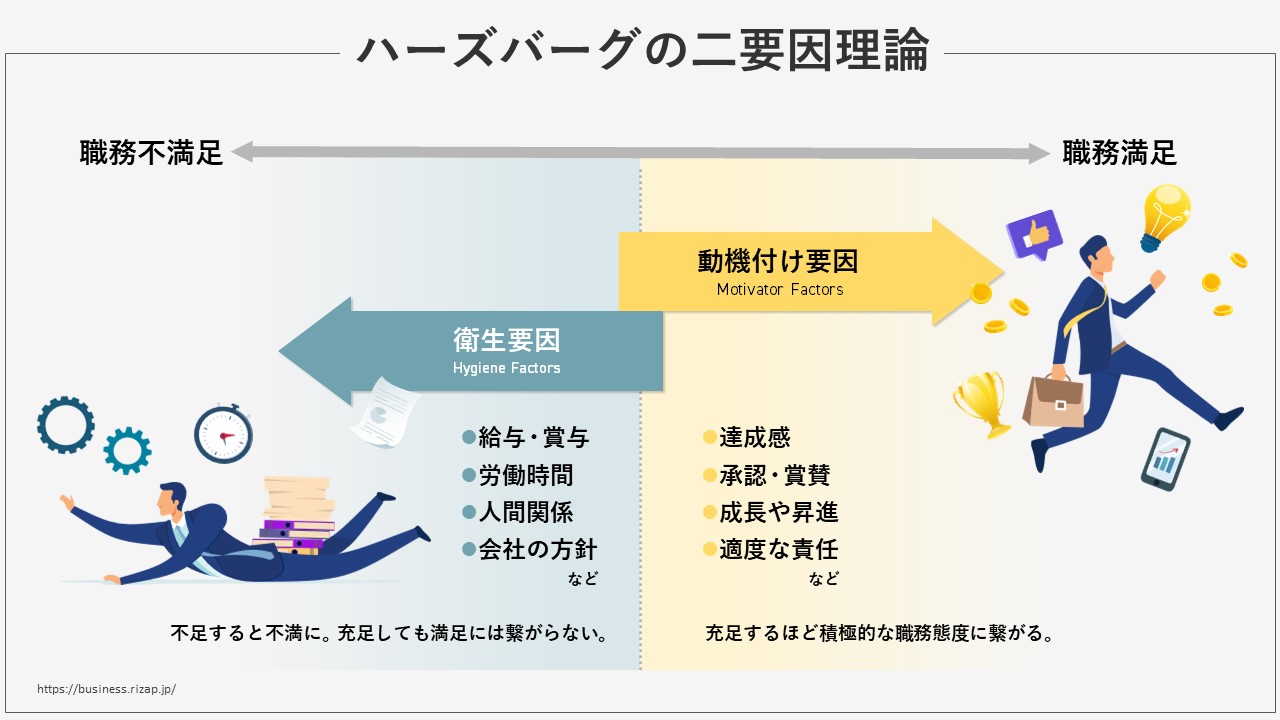

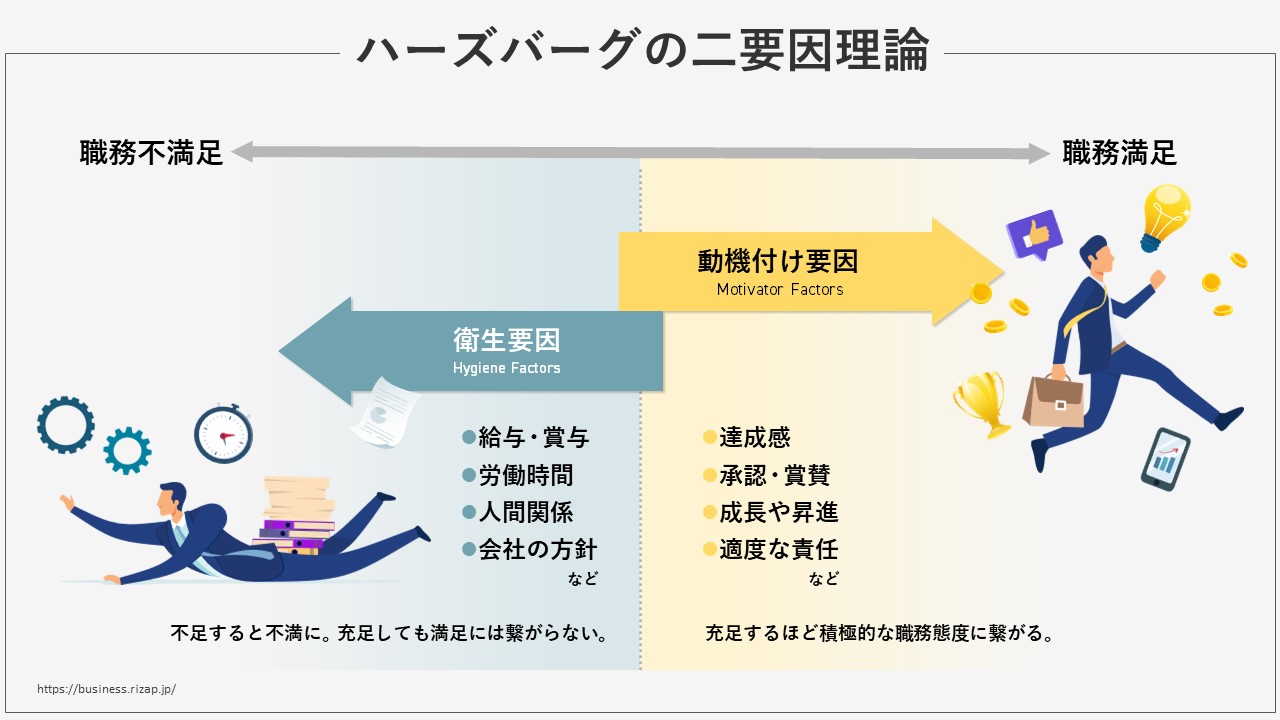

満足度に関わる理論としてはよく、ハーズバーグの二要因理論が用いられます。人の仕事における満足度は「満足」に関わる要因(動機付け要因)と「不満足」に関わる要因(衛星要因)によって構成されているという考え方です。

従業員満足度を高めるためには、動機付け要因と衛生要因の片方を満たせば良いというわけではありません。従業員満足度を高めるためには、まずは不満足に関わる要因を解消し、満足度を高める動機付け要因を満たすことが企業には求められます。衛生要因は健全に働くための土台となります。衛生要因に関する問題を解消したうえで、満足度をさらに高める動機付け要因を満たすことが必要です。

従業員満足度を構成する要素となる二要因理論における動機付け要因・衛生要因とはどのようなものなのかそれぞれについてご説明します。

衛生要因(不満足要因)

衛生要因とは、仕事における不満に関する要素を指し不満足要因と呼ばれることもあります。不満足に関わる要因の例として、「労働条件・労働時間」「給与」「人間関係」「健康状態」「企業の方針」などが衛生要因に含まれます。それ以外にも、「安全」「上司との関係」なども該当します。

厚生労働省による令和2年雇用動向調査結果によると、自主退職理由(会社都合ではない)の78%は「人間関係」「給与」などの衛生要因が占めています。つまり、離職には衛生要因が大きく影響していることがわかります。

参照:厚生労働省「令和2年雇用動向調査結果の概要 転職入植者が前職をやめた理由」

衛生要因を満たしたとしても、仕事に対する満足度が上がるわけではありません。あくまで不満が解消されるだけであるという点に注意が必要です。衛生要因は整備されているからといって満足につながるわけではないものの、整備されていないと不満を感じてしまうという特徴があります。

従業員が働くための土台が整っていない状態で成果を望むような要望をしても、労働者のモチベーションや生産性の低下につながってしまうのです。逆に、衛生要因を満たすことができれば、従業員の不満を予防することができます。

動機付け要因(満足要因)

動機付け要因とは仕事における満足に関わる要因のことで、満足要因とも呼ばれます。満足度にかかわる要因として、「達成感」「仕事内容」「責任と権限」「成長実感」「昇進」などが考えられます。それ以外にも、「責任」「昇進」「成長の機会」なども該当します。

動機付け要因はなくてもただちに不満は出ないものの、あればあるだけ仕事に対して前向きになれることが特徴です。基本的には精神的な成長、外部から認められたいという欲に基づいたものだとされています。

職務に対しての満足感を得るためには、動機付け要因を満たすことが重要です。ただし「動機付け要因」は、多ければ多いほど満足度は上がりますが、不足していたとしても職場に対して不満足にはつながらないという点がポイントになります。

「福利厚生スタートガイド」をご覧いただけます

福利厚生の充実が採用力向上や離職防止につながる側面があることから、福利厚生を新たに企画したりこれから見直そうと考えているご担当者様も多いのではないでしょうか?

そこで、お役立ち資料「福利厚生スタートガイド」をお届けします。

数ある情報の中から「自社に合った福利厚生のサービスや制度は何?どう選べばいいの?」という疑問や企画にあたって、「内製化できるものはないのか?」、「相場はどれくらいか?」という疑問を解決いたします。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

従業員満足度を高めるメリット

従業員満足度は、企業の生産性や人材確保、顧客満足度などを左右する重要なポイントです。ここでは、従業員満足度が高い場合と低い場合を比較しながら、企業に与える影響をまとめました。

生産性向上

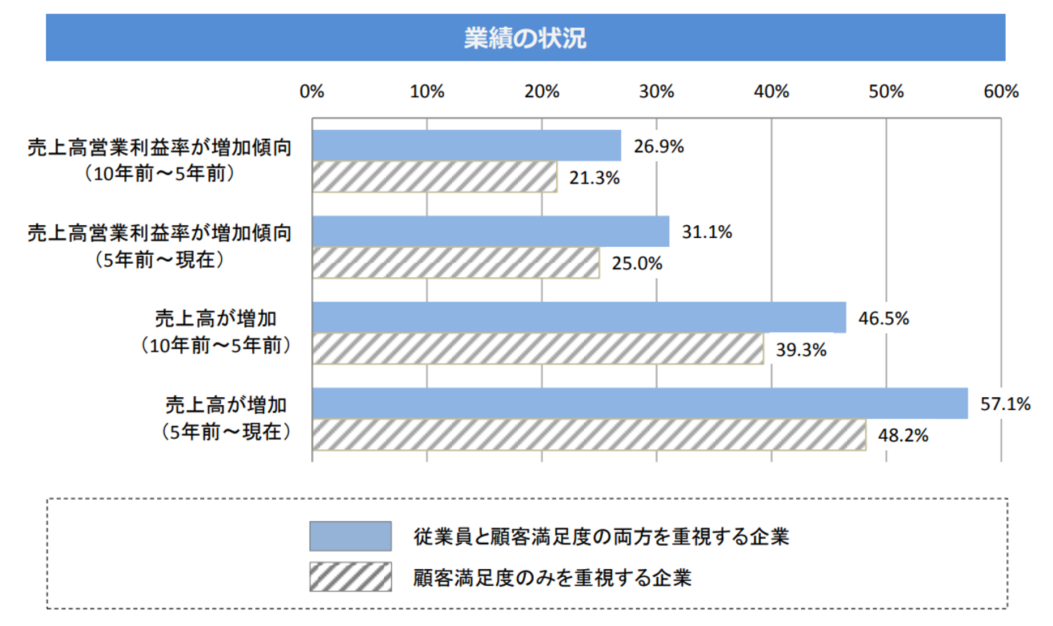

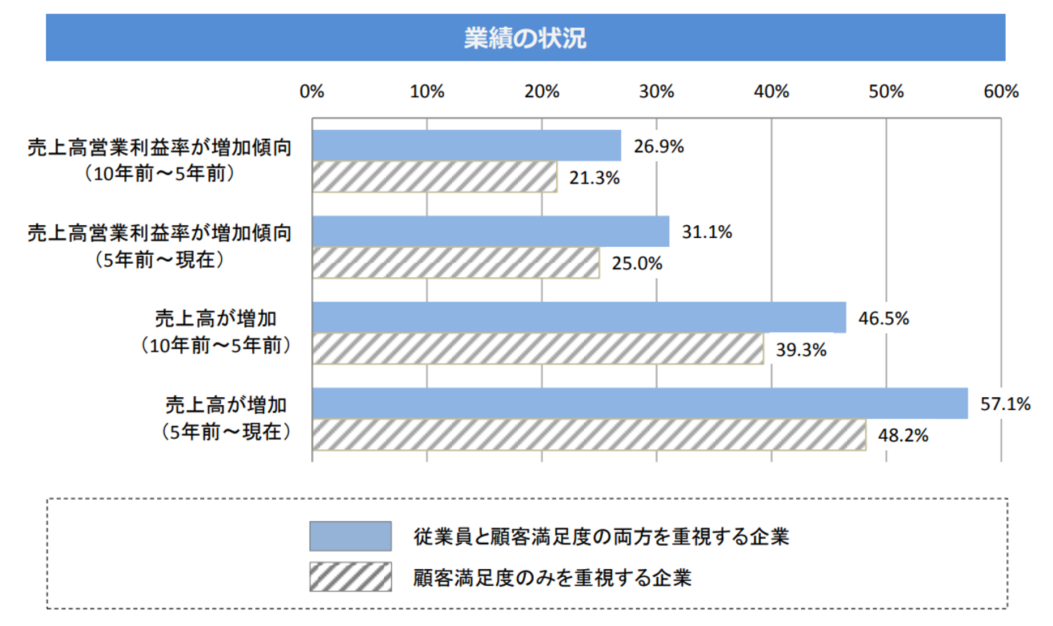

厚生労働省の調査によると、「従業員と顧客満足度の両方を重視する」企業のほうが、 「顧客満足度のみを重視する」企業よりも、売上高営業利益率と売上高が増加傾向にある割合が高い、という結果が見られました。

参照元:厚生労働省 取り組みませんか?「魅力ある職場づくり」で生産性向上と人材確保 2ページ

顧客満足度だけでなく従業員の満足度も重視することが、生産性及び企業の成長にもつながっているのです。

従業員満足度が高い場合、従業員は企業のビジョンを深く共感・理解した上で、主体的に業務に取り組みます。メンバー間のコミュニケーションも活発なため、部署を超えたコラボレーションや新しいアイデアなども生まれやすいでしょう。万が一、無駄な業務が発生しても自ら改善策を提案したり、業務効率をアップするツールを導入したりと、よりよい働き方を実現するために尽力します。

一方、従業員満足度が低い場合、従業員は必要最低限の業務をこなすだけになります。

「もっと成績を上げて会社に貢献したい」という気持ちが生まれづらいため、頼まれたことしか行わなかったり、新しい意見や方法を取り入れなかったりと、従業員の成長意欲も希薄になりがちです。ネガティブな感情で働いていると従業員間のコミュニケーションも生まれづらく、活気のない職場になってしまいます。

従業員満足度の高い企業と低い企業とでは、環境や従業員の意識に差が生まれ、それらが企業の生産性や成長の差も生じさせていると考えることができます。

人材の定着率向上

従業員満足度が高い場合、人材の定着率が高く、優秀な人材が流出してしまうリスクを軽減できます。従業員が「ここで長く働きたい」と感じる職場環境であれば、企業へのロイヤルティが向上し、優秀な人材が長期間にわたって活躍できる企業になるでしょう。また、採用や育成にかかるコストを抑えられるため、今いる従業員にさらに投資できるメリットもあります。

従業員満足度が低いと離職率が上がり、求人や新人教育に時間やコストを割かなければなりません。社内で優秀な人材が育ちづらいため、なかなか業務内容が改善されなかったり、成績がふるわなかったりと、悪循環になりかねません。

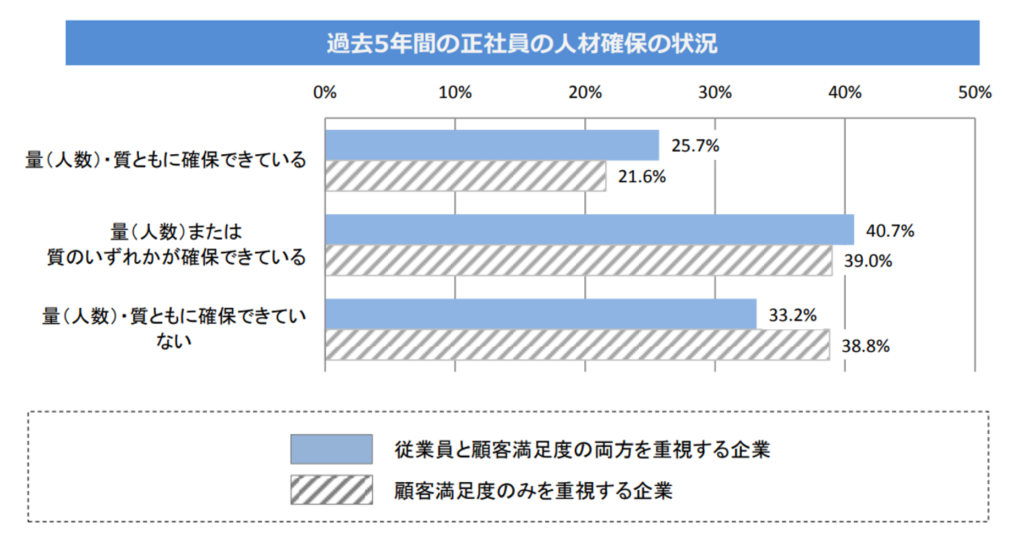

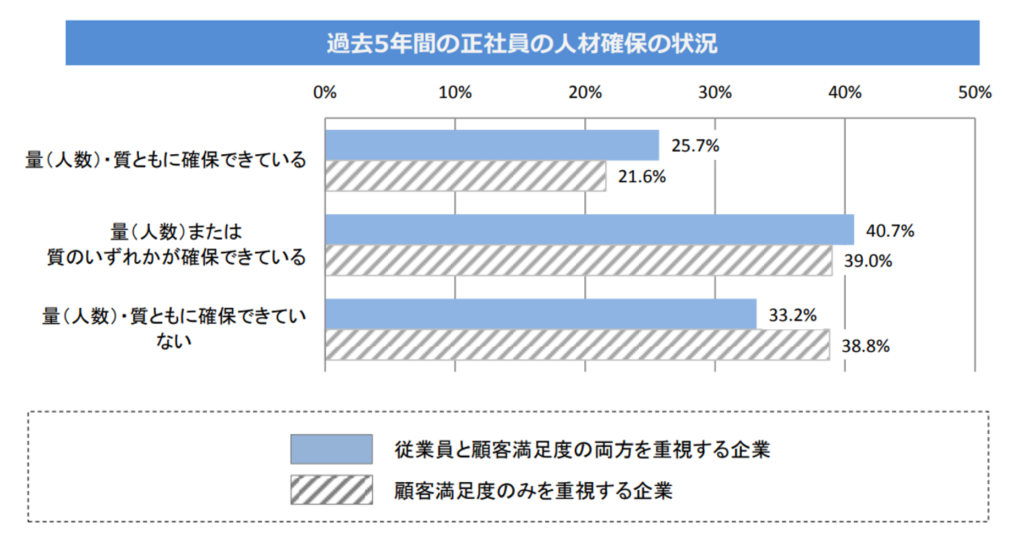

前述の厚生労働省の調査で、過去5年間の正社員の人材確保についても尋ねたところ、「従業員と顧客満足度の両方を重視する」企業のほうが「量(人数)・質ともに確保できている」割合が高いとの結果になりました。

参照元:厚生労働省 取り組みませんか?「魅力ある職場づくり」で生産性向上と人材確保 2ページ

心身の健康意識向上

従業員満足度を高めると、仕事中の過度なストレスや疲労を感じる度合いを低下させる可能性があります。従業員は仕事に誇りとやりがいを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得て生き生きとしている状態になります。

そのため、仕事中の過度のストレスや疲労を減少させている可能性があると考えられています。感じるストレスが減れば睡眠の質も上がり、身体の健康増進にも寄与することとなります。従業員のストレスマネジメントが注目される今、従業員満足度を高めることで従業員のストレス耐性はメンタル疾患などの予防効果も期待でき、ストレスに強い組織づくりに寄与できると期待されています。

健康意識の向上と関連して重要なのが、労働災害の予防です。業務上の重大な事故や過度な業務負担による過労死などの労働災害は、損害賠償などの訴訟に発展する恐れがあり、経済面においても社会評価の面でも企業に大きな損害をもたらします。

従業員満足度の向上によって健康意識が向上することで職場に潜む健康や安全上のリスクを減らすことにもなり、労働災害の予防にもつながります。

顧客満足度向上

従業員満足度が高い場合、従業員は自社の商品・サービスの魅力を深く理解しようと努めます。自社製品に対して愛情を持って業務を行うことで、商品開発や顧客対応、営業などさまざまな分野でクオリティの向上が期待できるでしょう。

従業員それぞれが商品・サービスの質を高めようと主体的に行動することで、顧客にもそのよさが伝わりやすくなります。

従業員満足度が低い場合、顧客対応の質が低下しやすく、イレギュラーの対応や顧客に合った商品の提案などが不十分になりがちです。

「どのようにしたら魅力をもっと伝えられるのか」などを試行錯誤する雰囲気が生まれづらく、マニュアル通りの対応を淡々と行う人が多くなるでしょう。顧客のなかにはそのような対応にがっかりして、もう利用したくないとさえ思う人もいるかもしれません。

企業イメージ向上

労務問題への社会的関心の高まりやSNSの普及を受けて、職場環境など企業内部の情報も消費者に伝わるようになってきています。

最近では「ブラック企業」「ホワイト企業」のような言葉も出てきており、どんなに良い商品やサービスを提供していても、劣悪な環境で従業員を働かせている企業の商品は消費者から選ばれない時代になっています。そのため従業員満足度が低い場合、企業イメージを大きく左右する可能性があります。

顧客からすると、熱意や愛情をもって従業員が仕事をしている姿は商品・サービスへの信頼につながり、従業員満足度を高めることは企業イメージの向上も期待できるでしょう。

また、企業イメージが向上することで従業員満足度の向上にもつながります。イメージの良い企業で働いているという意識は、従業員の意識を向上させます。

企業イメージのよい企業で企業理念、ビジョン、ミッションなどを理解し、その組織で働いているという自覚が強まれば強まるほど、仕事への誇りや自身の仕事への満足度やモチベーションが高まり、商品・サービスへの愛着、さらには愛社精神にもつながります。

従業員の満足度を調べる必要性

従業員満足度を向上させるには、現在の従業員の状態を正しく理解することが大切です。そのためには、従業員満足度を調査する必要があります。

従業員満足度調査の目的は、社員の自社に対する満足度を把握するだけでなく、社員が会社に対して意見ができる機会を提供していることも含まれます。その結果、組織の課題や問題点に気づくことができ、正しい施策の実施・効果検証が可能になります。

従業員満足度調査をすることで、従業員満足度が低い会社ではどういう理由で満足度が低いのかを調査し改善のための対策を実施することにつながり、従業員満足度が一定以上に保たれている会社ではより従業員エンゲイジメントの向上や生産性向上、定着率アップなどの効果を高めやすくなります。

調査の流れ

従業員満足度調査では単に現在の満足度を把握するだけでなく、「従業員がどのような項目を重要視しているのか」といった価値観まで探るようにすると、具体的な対策方法を検討しやすくなります。

調査する時は、以下の項目に注意するとよいでしょう。

- 調査目的を明確にする

- 定期的に同じ調査方法で実施する

目的の明確化

調査する際には調査目的を明確にし、回答させる内容を複雑にし過ぎないことが大切です。また明確にした目的を、社内に周知するようにしましょう。従業員の貴重な時間を割いて行う調査のため、従業員の回答率を上げるためにも何のために協力してもらうのか調査の目的をしっかり決める必要があります。

調査方法の決定

目的を達成するための質問項目、回答手段(紙のアンケート用紙か、Webツールを利用するかなど)、集計・分析方法などについて決めていきます。

従業員満足度を調査するには、アンケートを実施するのが一般的です。アンケートは自社で作成することも、外部機関にに委託して設計することもできます。外部機関に委託すれば専門的な視点から調査が行えますが、自社で行えばコストを最小限におさえられます。

紙での調査を実施する場合もありますが、集計に手間がかかることが多いためオンラインで回答を集められるシステムを導入している企業も多くあります。匿名性を保つことが出来るので、本音を集めやすいというメリットもあります。

設問設定

調査目的によって調査項目は様々ですが、基本的には以下の項目をベースとします。

- 業務内容に関する項目(業務の難易度、裁量権等が実力に適切か等)

- 業務負荷に関する項目(業務量や勤務時間、ストレス等)

- 人事評価制度に関する項目

- 職場環境に関する項目

- 上司に関する項目

- 会社に関する項目(経営理念や情報共有、将来性等)

- 総合的な項目

これらの項目をベースとして、調査目的に応じて比重を変えたり、新たな項目を増やしたりして調査目的を達成する設問設計に仕上げていきます。

集計・分析

調査結果を集計したら分析を行い、改善策を打ち出して実行していく準備をします。

例えば人事評価制度に不満が多い結果が出た場合、不満の原因が管理職のマネジメントにあるのか、人事評価制度そのものに起因するのかをしっかりと見極る必要があります。

設問設計でより調査目的を達成していくために定性調査と定量調査を組み合わせた場合、、集計と分析にも知識とスキルを要します。調査結果を有効活用していくためにも専門知識に長けた調査会社に依頼することも検討するとよいでしょう。

課題解決の施策検討

調査結果を受けた課題解決のための施策検討は、調査を実施する人事・労務担当者のみでは行えません。会社全体を巻き込んだ取り組み、かつ、効果的なものとするためには、社長など経営層に問題認識を持たせた上で解決のための施策を検討できるとよいでしょう。

課題によって打つべき対策や施策は異なりますが、一般的なものとしては「研修・セミナーの実施」「人事評価制度と運用方法の見直し」「プロジェクトチームの発足」などが考えられます。

フィードバック

調査結果の対策まで検討したら、経営層と従業員にフィードバックを行います。

一般的には、経営層へのフィードバックは先に、従業員へのフィードバックは後に行われます。フィードバックまでの時間が空けば空くほど、施策の実効性と効果性が下がることも考えられるため、可能な限りスピーディーにフィードバックを行うことが重要です。

経営層や上層部へのフィードバックでは、ES調査を行った結果見えてきた組織の長所や課題の報告と、課題に対する施策の提案を行います。

従業員へのフィードバックでは、ES調査を行って見えてきた組織の長所や課題の報告と施策を進めていくために、従業員にどんな協力をしてほしいのかを伝え、組織全体を巻き込んでいく機会としてフィードバックを行います。

満足度調査を依頼できる企業一覧

従業員満足度が依頼できる企業には以下のような企業があります。

ラフールサーベイ:株式会社ラフール

引用元:ラフールサーベイ

ラフールサーベイは株式会社ラフールが運営するサービスで、組織と働く個人の可視化と行動変容を促し、ウェルビーイング経営を実現する組織改善サーベイです。

課題とその要因からは組織のあらゆるリスクから会社を守るための情報はもちろん、組織のパフォーマンスを上げるための要素を正確に知ることができます。

- リリースから4年で導入社数1,550社超(2023年3月時点、OEMサービスを含む)

- 9000万の蓄積されたデータから組織の強みと課題が必ず見つかる

- サーベイ運用のプロフェッショナルが徹底支援

- 従業員のセルフマネジメントを促進する充実の機能

- 月額16,000円(税抜)~

参照元:ラフールサーベイ

リアルワン従業員満足度調査:リアルワン株式会社

引用元:リアルワン

リアルワンはリアルワン株式会社が運営するサービスで、目的別で3つの分析方法が用意されています(従業員満足度調査・エンゲイジメント調査・360度評価)。科学的な背景に基づいた調査や評価の提供を行っており、経営学・組織行動学・心理学・統計学などを基に、調査項目の開発や、結果の分析、レポートの作成を行っています。また、大規模な全国調査を定期的に実施し、全国基準値への活用やサービス内容の改善を行っています。

- 質の高い調査・評価の提供

- 柔軟な対応でご要望を実現

- 豊富な実績とノウハウによる安心感

- インターネット回答はPC、スマートフォン、タブレットに対応

- 100万人超に利用されている調査・評価専門会社

参照元:リアルワン

ES-Quick:NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

引用元:ES-Quick

ES-QuickはNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社が運営するサービスで、従業員満足度調査(ES調査)を簡単・手軽に、わかりやすく実施することができ、「調査設計」「アンケート運用支援」「分析・レポート」を、 パッケージ化してワンストップで提供しています。

- 選択式で簡単Webアンケート

- グラフ化されたアウトプット

- 最短4営業日でスピーディーにアンケートを開始

- 従業員数に応じた価格設定で、20万円から実施可能

- フレキシブルなアンケート機能

参照元:ES-Quick

Geppo(ゲッポウ):株式会社リクルート

引用元:Geppo

Geppo(ゲッポウ)は株式会社リクルートが運営するサービスで、エンゲイジメントサーベイ・パルスサーベイによって、離職率の改善やオンボーディングを支援するツールです。個人のパルスサーベイと組織診断を低コストで行うことができ、従業員のコンディション把握やエンゲイジメントサーベイを効果的に実施できます。

- 継続率98%

- 個人サーベイと組織サーベイを組み合わせて個人・組織両方の課題を見える化

- テレワークにおける従業員のストレスマネジメントにも最適

- 25人〜数万名規模の企業まで業界業種問わず幅広く導入・活用

- 従業員のコンディション変化発見ツール(満足度・人間関係・健康)

参照元:Geppo

従業員満足度を高める具体策

従業員満足度を高めるためにはどのような対策が必要でしょうか。ここでは、従業員満足度を向上させるための具体策と注意すべきポイントをご紹介します。

報酬・処遇を見直す

報酬や処遇、福利厚生を見直す上で重要なのは、「従業員にとって、目に見える利益を納得できるレベルで享受できているか」ということです。特に、評価の仕方が不公平だ、成果を出しても報酬や評価につながらない、と感じたりすると、業務へのモチベーションが下がってしまいます。

適切な評価制度を築くためにはまず評価をされる人に対して、評価基準を伝えておく必要があります。評価基準を明確にしておくことで、評価される側もどの点に注力して業務を行うのかの方向性が定まり、また評価内容に関しての認識の違いも減らせすことができます。

評価の内容を決める際には以下の要素を意識すると効果的です。

適切な評価は業務へのモチベーション向上だけでなく、上司との信頼関係の構築にもつながります。信頼関係が構築されることによって働きやすさの向上にも効果的です。

【具体的な施策例】

- 何をすればプラスになるのか、評価の基準を明確化して周知する

- 評価の前提となる達成目標を数値で定める

- 誰がいつどのように評価しているのかを透明化する

- 評価の結果を各従業員へ具体的にフィードバックする

- 金一封の贈呈など、高評価を受けることのメリットを従業員に明示する

成長を実感できる人材育成の仕組みをつくる

従業員満足度を高めるために、業務を通じて成長を感じられるような仕組みを作ることは重要です。成長を感じることが仕事のやりがいにもつながり、それが働きやすさにも影響を与えます。成長を実感できるような仕組みづくりを行いましょう。

仕組みづくりをする際に注意すべきなのが成長できるように適切な業務負担をかけるということです。人が成長するためには過度な負担はもちろん、負担がなさすぎるのも効果的ではありません。適切な負担を意識しながら、新しい仕事や少し難易度のある仕事を任せてみたり、定期的に振り返りの機会を設け、業務の評価を行いましょう。成長のための機会を与え、それをフォローしながら正しく評価することが仕組みづくりとして重要となります。

【具体的な施策例】

- 従業員ごとの適切な業務負担量を調査する

- 定期的な反省会やミーティングを行う

- 評価者と従業員本人の観点から、どのような成長ができたかを文書化する

- OJTや座学、研修などを幅広く実施し、効果測定を行う

- ジョブローテーションを行い、さまざまな経験をさせる

関連記事:人材育成を進めるには|ステップや階級ごとの育成例を紹介

福利厚生を見直す

福利厚生は、「働きやすさに加えて、生活しやすさを会社がサポートできているか」も重要です。各種手当や特別休暇制度など、福利厚生が充実している企業は従業員の定着率も高いといわれています。

従業員が心身ともに健康を維持することで仕事とプライベートを充実させることができると、業務のやりがいを感じられることにもつながります。高いパフォーマンスを保つために心身のリフレッシュを福利厚生の面からも支えることができます。

さらに従業員自身の自己肯定感の高まりにも影響を与え、結果的には会社へのエンゲイジメントが芽生え、組織に所属して貢献しているという意識が強くなり、職場への定着率が上がります。

また十分な福利厚生があることにより、私生活とのワークライフバランスが充実できることで、さらに人材の定着は見込めます。意欲的に業務に取り組むというゴールに向けて、社員の健康維持を福利厚生でもささえていきましょう。

業務内容を見直す

業務内容は、「従業員が社会への貢献や影響度・業務のやりがいを感じているか」が大切なポイントです。

現在行っている業務が企業全体や社会の中でどのような役割を果たしているのかがわかると、目的意識をもって仕事に取り組めるようになります。その点を経営層が従業員全体に積極的に伝えることが必要でしょう。

自社で必要とされるスキルを身に付けるよう、従業員を促すことも必要です。企業にとってもより多くの仕事を任せられるようになりますし、当人も仕事にやりがいを感じやすくなるでしょう。

以下の項目に着目するとよいでしょう。

- 経営層からビジョンが定期的に共有されているか

- 効率化できる業務はないか

- スキルアップのためのサポートがあるか

また、業務の進め方や手続きに無駄が多いと、従業員のやる気を削ぐことになりかねません。仕事がしやすいように業務フローを見直すことも検討できます。

業務内容に関して従業員満足度向上をするために以下のような取り組みを行えます。

- 業務効率化に役立つシステムの導入

- 研修実施や、セミナーなどの学習費用補助

コミュニケーションを活性化する

人間関係は、従業員満足度に影響を与えやすい重要な項目です。「同僚や上司・部下との関係性はどうか」「マネジメントへの納得度はどうか」などに注目し、以下の内容を確認するとよいでしょう。

- 上司のマネジメントスキルは十分か

- 上司の従業員満足度が低くなっていないか

- 上司が部下に権限委譲できているか、果たしてほしい役割を伝えているか

- 社員が柔軟かつ頻繫にコミュニケーションをとれる場があるかか

- 上司・部下の間、またメンバー間で関心を持ち合い、助け合う風土があるか

- ハラスメントがないか

人間関係を向上させる取り組みの例は、以下のものが挙げられます。

- マネジメント層への研修・教育

- 朝礼や終礼の実施

- 社内サークルや部活

- 社員研修やワークショップの実施

心理的安全性を高める

「心理的安全性(psychological safety)」とは、職場などの組織やチームの中で、意見や質問、違和感の指摘が、いつでも誰でも気兼ねなく発言できる状態のことです。良好な社内コミュニケーションを築くための大前提といえるでしょう。

自分の言動が上司の叱責を招いたり、同僚の不信を買ったりすることがないという「心理的安全性」がなければ、いくらコミュニケーションの機会を設けても従業員は本音で交流することはできません。

実際に職場で「心理的安全性」を作り高めていくためには、下記のようなことに注意する必要があります。

- 発言する機会を均等に作る

- 互いを尊重し感謝しあう

- ポジティブな思考と言動を意識する

- 1on1の価値を高める

- 新人をチームでサポートする

- 評価方法を見直す

- チームや組織編成を見直す

関連記事:【まとめ】心理的安全性とは|職場を活性化する取り組みと高め方

会社のビジョンや経営方針を共有する

ビジョンに共感を抱いている従業員は、企業の一員であることに誇りを持って業務を遂行します。

「職場の雰囲気に一体感を感じられない」「企業に期待感を抱いている従業員が少ない」などと感じるのであれば、自社のビジョンやゴールを改めて従業員に共有しましょう。

ただし、無理に共感させたり、ただのスローガンで終わらせたりしないようにします。ビジョンを達成することはなぜ大切なのか、そのためには日頃の業務で何を行い考えるべきなのか、具体的に説明して納得させることが大切です。

また、ビジョンへの共感を促すには、チーム内での目標やそれぞれの果たすべき役割などを、上司が部下にきちんと共有しなければなりません。

「こまめにコミュニケーションを取り進捗や状態を把握する」「具体的で実践しやすい目標を立て、一定の期間ごとに見直しを行う」など、チームの目線合わせを行う環境・ルールを整えましょう。

職場環境を整える

職場環境を考える上で大切なのは、ワークライフバランスの充実度です。業務を行いやすい環境のほか、居心地のよいリフレッシュスペースや取得しやすい休暇制度、状況に合わせて働き方を選べる仕組みを取り入れましょう。

- 従業員の健康増進をサポートする制度があるか

- 有給休暇やその他法定休暇が取得しやすい環境が整っているか

- 長時間労働を抑制する仕組みや働きかけがあるか

- 柔軟な働き方(時間・場所)を選択できる制度が整っているか

フレックスタイム制やテレワークといったワークスタイルを確立できれば、育児や介護といった事情を抱える従業員の雇用継続につながります。離職率を下げることで、人材育成にかかるコストも軽減でき、かつ育てた人材を失わずに済みます。労働力が乏しくなりつつある日本において人材を確保するためには、誰でも働きやすい労働条件を整えることが大切です。柔軟な働き方を実現する取り組みの例として、以下のものが挙げられます。

- フレックスタイム制やテレワークの導入

- 特別休暇制度の導入

- 健康経営オフィスの導入

- 定時退社を推進する制度

- 時短勤務制度

長時間労働対策を実施する

「働き方改革関連法」が2019年に施行されて以来、長時間労働に対する考え方はより厳しいものとなりました。

そもそも労働時間は労働基準法第32条により、基本的には1日8時間・週40時間以内と定められています。ただし、上限さえ守ればよいのではありません。できるだけ無駄な業務を減らし、業務効率化を図ることで生産性向上にも期待できます。長時間労働をなくせば、従業員のメンタル面の不調解消にもつながり、離職率の低下に資すると考えられます。

対策としては、勤務時間やタスクを見える化し、適正に管理することです。管理者から意識を変え、業務を公平に振り分けたり、本来無駄な業務を潔く省いたりすることも一案です。テレワークやフレックスタイム制を採用することで、ライフワークバランスの実現にもつながります。

参照:厚生労働省 働き方改革関連法等について

関連記事:長時間労働の原因や引き起こす問題とは?具体的な対策ステップ

健康経営を推進する

従業員の満足度を構成する5つの要素と相性がよく、施策を検討する上で役立つのが「健康経営」という考え方です。

健康経営とは、従業員の健康管理を経営的な視点で行い、企業の業績アップを目指すものです。健康経営は、アメリカで生まれた「ヘルシーカンパニー」という考えがもとになっています企業が従業員の健康に気遣った取り組みを行うことで、生活習慣の改善や業務のメリハリ、企業への信頼などが生まれ、結果として業務成績の向上や従業員満足度の向上が期待できます。

健康経営を行うことで従業員が得られるメリットとして、以下のものが挙げられます。

- 活力向上(ワークエンゲイジメント)

- 健康になれる

- ロイヤルティの向上

- ワークライフバランスの充実

従業員満足度を高める健康セミナー

健康経営の一環として、従業員に健康セミナーの受講を勧める方法もあります。

健康セミナーには従業員の健康増進だけでなく、さまざまなメリットがあります。健康増進に励むことで自己肯定感が上がったり、ライフワークバランスが高まり生産性の向上にも繋がるでしょう。健康セミナーでは下記のような効果が期待できます。

- 良好な人間関係の構築に寄与

- 職場環境の改善

- 行動変容の促進

- 健康リテラシーの向上

ウェアラブルデバイスやITツールの活用

日本でも様々なウェルネスプログラムを導入しているところが多いですが、従業員の時間不足・関心不足による参加率の低さが原因で形式的な制度で終わってしまっているケースが多く見受けられます。

仕事で忙しい従業員が継続的にプログラムに参加するためには、「利便性」や「楽しさ」「モチベーション」が欠かせません。

そこでウェアラブルデバイスやITツールをを活用することで、ウェルネスプログラムの持続をサポートしてくれます。ウェアラブルデバイスを装着するだけで簡単に健康管理ができる上に、ゴールや進歩が明瞭で持続しやすいため、ウェルネスプログラムを毎日の習慣にすることも可能です。またプログラムの達成度や1日で上った階段数、運動時間などに応じて、インセンティブポイントを獲得する取り組みなどにもつなげていくことができます。

セルフケアの強化

セルフケアは従業員一人ひとりが自らのストレスを予防し、気付いた時に適切に対処することです。例えば、体や気持ちに異変が生じていても自発的に対処できる従業員ばかりではありません。また異変の度合いや、生じる症状や頻度は、人によってそれぞれであるため、判断が難しい場合があります。

このセルフケアが十分にできれば、不調を未然に防いだり、自らメンタルやモチベーション等に対処でき、組織全体でストレスへの対応力が強化されることとなります。また不調を感じた場合も重症化することなく改善できれば、企業にとってのダメージも軽減できます。

ストレスの認知やその反応に自ら気付くためには、従業員一人ひとりがストレス要因に対する反応や心の健康について理解するとともに、気付こうとする姿勢が必要です。

関連記事:セルフケアの具体例|基本、必要性、職場のメンタルヘルス対策

従業員満足度向上につながる福利厚生サービス

福利厚生を充実させて従業員が必要だと感じているものを提供することは、企業が抱える課題の解決につながり、それが福利厚生を導入する目的となります。ここからは、企業が福利厚生を導入する目的や解決を目指す課題ごとに、効果が期待できるサービスを紹介します。

従業員満足度と職場の働きやすさが向上すると、従業員の働く意欲がアップし、離職率の低下に期待できます。中長期的に見ると、必要な人材の確保に役立ちます。

健康管理

健康管理は従業員からのニーズが高い福利厚生です。従業員満足度の向上が福利厚生導入の目的なら、健康管理を自社の制度に盛り込むことが欠かせません。従業員の健康管理を行い、健康状態を良好に保つことは生産性の向上というメリットにもつながります。

日本経済団体連合会「2019年度福利厚生費調査結果の概要」を見ても、健康・医療関連費の占める割合が多く、健康管理に力を入れている企業が多いことがうかがえます。

健康管理の例として挙げられるのは、以下のようなものです。

- 人間ドックの費用補助

- 健康管理室の設置

- スポーツジムや運動施設の無料または割引での利用 など

休暇制度

十分に休暇が取れる職場環境は、従業員が心身ともに元気な状態で働くために欠かせません。休暇によって従業員はプライベートな時間を充実して過ごせるようになり、仕事ではやる気やモチベーションがアップするという好循環が生まれます。その結果、従業員満足度や企業全体の生産性向上が期待できます。有給休暇は法律で企業に義務付けられている休暇のため、それ以外の休暇を法定外福利厚生として用意しましょう。

休暇制度の例として挙げられるのは、以下のようなものです。

- 病気休暇

- 慶弔休暇

- 法定日数よりも多い有給休暇

- リフレッシュ休暇

- ボランティア休暇

- 年末年始や夏季の特別休暇

- アニバーサリー休暇 など

働き方の多様化に対応するもの

勤務時間や勤務場所に関する自由度が高く、多様な働き方ができる職場を実現できれば、より多くの従業員に働く機会を与えられます。たとえば育児や介護で出社やフルタイム勤務が困難な従業員に、キャリアを途絶えさせずに働いてもらえば、優秀な人材の離職を回避できます。

多様な働き方への対応例とて挙げられるのは、以下のような制度です。

- テレワーク制度

- フレックスタイム制度

- 定時退社を推進する制度

- 時短勤務制度 など

住宅関連

住宅費は生活関連支出の中でも特に負担が大きいため、求職者が就職先を選ぶ際に重視するポイントのひとつです。したがって、採用強化を目的としている場合には軽視できません。住宅補助に関する制度としては、下記のようなものがあります。

- 住宅手当

- 家賃補助

- 住宅ローン補助

- 社員寮や社宅の提供など

食事関連

食事に関する補助は、大抵の人が恩恵にあずかれるものであり、また食費の軽減や健康維持などにもつながるため、求職者からも従業員からも好まれやすい福利厚生です。食事補助に関する制度には、下記のようなものがあります。

- 社員食堂の設置

- 総菜やご飯が安価で買える自動販売機の設置

- 朝食・昼食・夕食の補助、食事券の配布など

キャリア支援

キャリアアップしたいと考えている求職者に向けて、キャリア支援を福利厚生制度に含めることも効果的です。求職者から選ばれやすくなるだけでなく、人材育成上の課題解決にもつながります。キャリア支援に関する制度には、下記のようなものがあります。

- 資格取得の支援

- キャリア形成に役立つ書籍購入費用の補助

- セミナー・講演会の開催など

育児・介護・治療等の両立支援

育児・介護・治療などを理由に退職を希望している従業員がいても、企業が仕事との両立を支援できれば、退職せずに働き続けられる可能性があります。これまで企業の戦力として貢献してくれた従業員の力を今後も借り、生産性の向上を目指すのが両立支援です。両立支援によって従業員が安心して働き続けられる環境を整備することで、生産性の向上につながります。

両立支援には、下記のようなものがあります。

- テレワーク制度

- 時短勤務制度

- 託児・保育施設の設置

- ベビーシッター費用の補助

- 両立支援コーディネーターの設置

- 法定よりも手厚い育児休暇

- 法定よりも手厚い介護休暇など

社員交流に関しての制度

従業員同士の親睦を深めて、円滑に意思疎通をはかれるようにすることも、生産性の向上に大きく関わります。交流を通じて協力体制を築き、お互いの知識やアイデアを共有することなどが、生産性向上に寄与します。社員交流に関する制度には、下記のようなものがあります。

- 社員旅行の開催

- 社内サークル活動の補助

- 親睦会費用の補助など

自己啓発

個々の従業員が自己啓発を行い、各自の能力を高めることは企業の生産性アップにつながります。自己啓発関連の制度としては、下記のようなものがあります。

- eラーニングや通信教育費用の補助

- 語学やデジタル技術を身につけられるレッスンの開催

- 海外研修制度など

まとめ

従業員満足度を向上させるには、企業のビジョンへの共感や福利厚生の充実など5つの要素を満たす必要があります。これらの要素を満たすのに効果的な方法が、「健康経営」という考え方です。まずは、健康情報の定期的な発信や、健康セミナーを実施し、従業員の生活習慣改善を目指してみてはいかがでしょうか。

「福利厚生スタートガイド」を無料で公開

福利厚生を新たに企画したりこれから見直そうと考えているご担当者様には「自社に合った福利厚生のサービスや制度は何?どう選べばいいの?」という疑問や企画にあたって、「内製化できるものはないのか?」、「相場はどれくらいか?」という疑問も多いのではないでしょうか?

そこで、お役立ち資料「福利厚生スタートガイド」をお届けします。

福利厚生の基本的な情報はもちろん法定外福利厚生の種類を体系的に整理してご紹介するだけでなく、相場や代表的なサービス提供企業、サービスを選ぶ際のポイントをご紹介しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)