従業員エンゲージメントとは

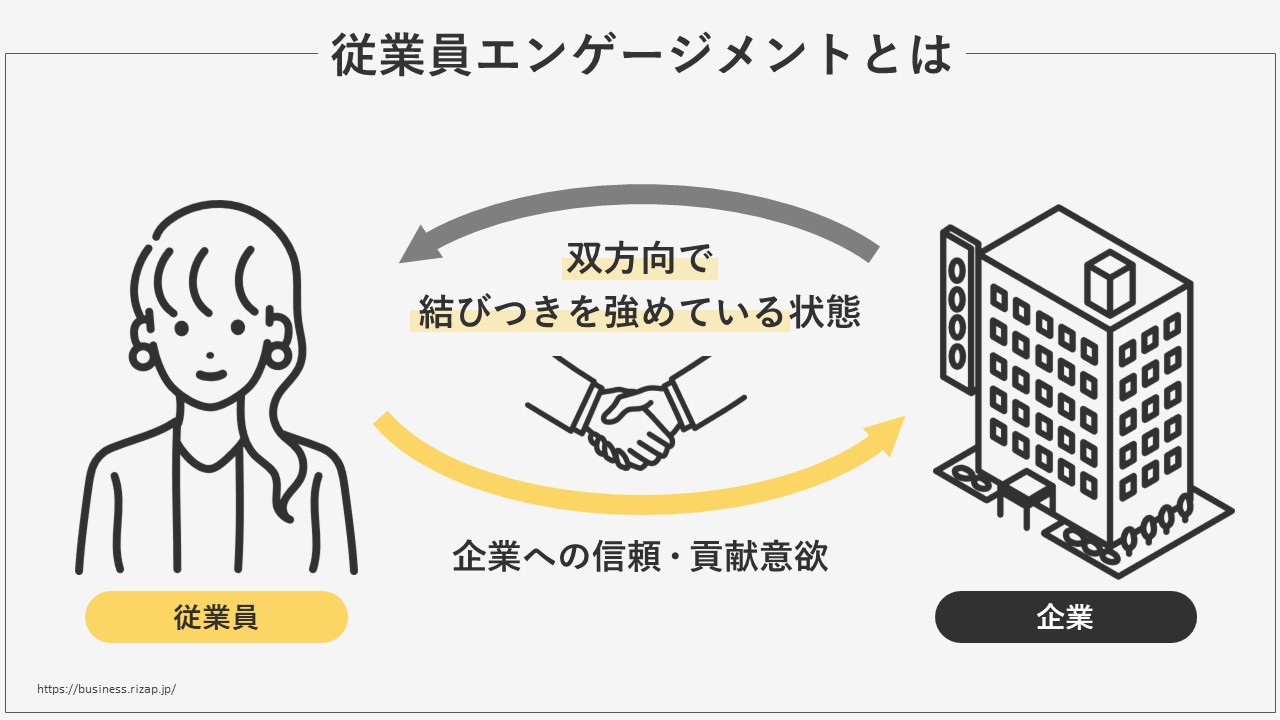

エンゲージメント(engagemant)とは直訳すると「約束」「契約」「婚約」などを意味する言葉ですが、人事・組織開発における「従業員エンゲージメント」とは、従業員が会社の向かっている方向性に共感し、企業と従業員が双方向の関与によって結びつきを強めていきながら従業員が自発的に組織に貢献したいと思う意欲のことを指します。

「従業員の会社や商品への愛着心」「従業員が所属する会社に貢献したいという気持ち」「会社と従業員の結びつきや信頼関係」「従業員と組織の心的なつながり」「個人と組織が一体となり、双方の成長に貢献しあう関係」というように様々な定め方をすることが可能です。

価値観や契約形態が多様化し、個々の従業員のニーズに応えるために従業員エンゲージメントに注目し、離職率の低下や企業運営の向上につながる環境の実現にむけて取り組む企業が増えています。従業員エンゲージメントは簡単に表すなら「従業員の企業に対する信頼の度合い」といえますが、わかりやすいようで実は定義が曖昧です。

このため従業員エンゲージメントに注目する場合、エンゲージメントという概念にどのような期待を抱いているのか、またどの組織の定義するエンゲージメントに近いのかを考え、企業がそれぞれ独自の「従業員エンゲージメント」を定義する必要があります。

従業員エンゲージメントを構成する3つの要素

従業員エンゲージメントの概念を構成するものには下記の3種類があります。

理解度

理解度とは、従業員が会社の進む方向性・組織のビジョン・理念を具体的に理解している度合いを示しています。

従業員エンゲージメントを高めるためには、従業員に対して企業側の意図や方向性を発信し理解してもらう必要があります。従業員自身がもつ理想と企業がかなえたい理想がマッチしていれば、自分は何ができるのかを考え、行動するようになる可能性が高くなります。理解度を高めるためには、企業は明確な経営方針を作り、従業員に対して説明を繰り返すことが求められます。

共感度

共感度とは、従業員が組織やその仲間に対して、帰属意識や誇り、愛着のある状態を示しています。共感度が高いことで、仲間をサポートしたりコミュニケーションを活性化させるといった、職場の活性化にもつながります。

従業員が会社の方向性や理念に対して共感しているかどうかは、エンゲージメントを高めるために欠かせません。理解だけでなく、共感することで組織の一員としての自覚が高まります。従業員の共感度を高めるためには、従業員と積極的なコミュニケーションを行い、話し合いや意見交換を重ねる必要があります。

行動意欲

行動意欲とは、企業の成功のために自分にできることを進んで取り組もうとする意欲のある状態を示しています。

自分の行動が業績向上や企業の成長につながっていると感じるほど、自発的に行動する意欲が高まります。さらに、企業の理念やビジョンを理解し、共感しているからこそ、従業員は「会社が成功するために積極的に動こう」という意思を持つことにつながります。

行動意欲を高めていくには、成果に対する周りからの適切な評価や、社会に貢献できているといったやりがいが必要です。従業員の行動意欲を高めるために、会社も従業員を大切にし、「従業員のためにできること」を積極的に行う必要があります。

エンゲージメント観点における日本の状況

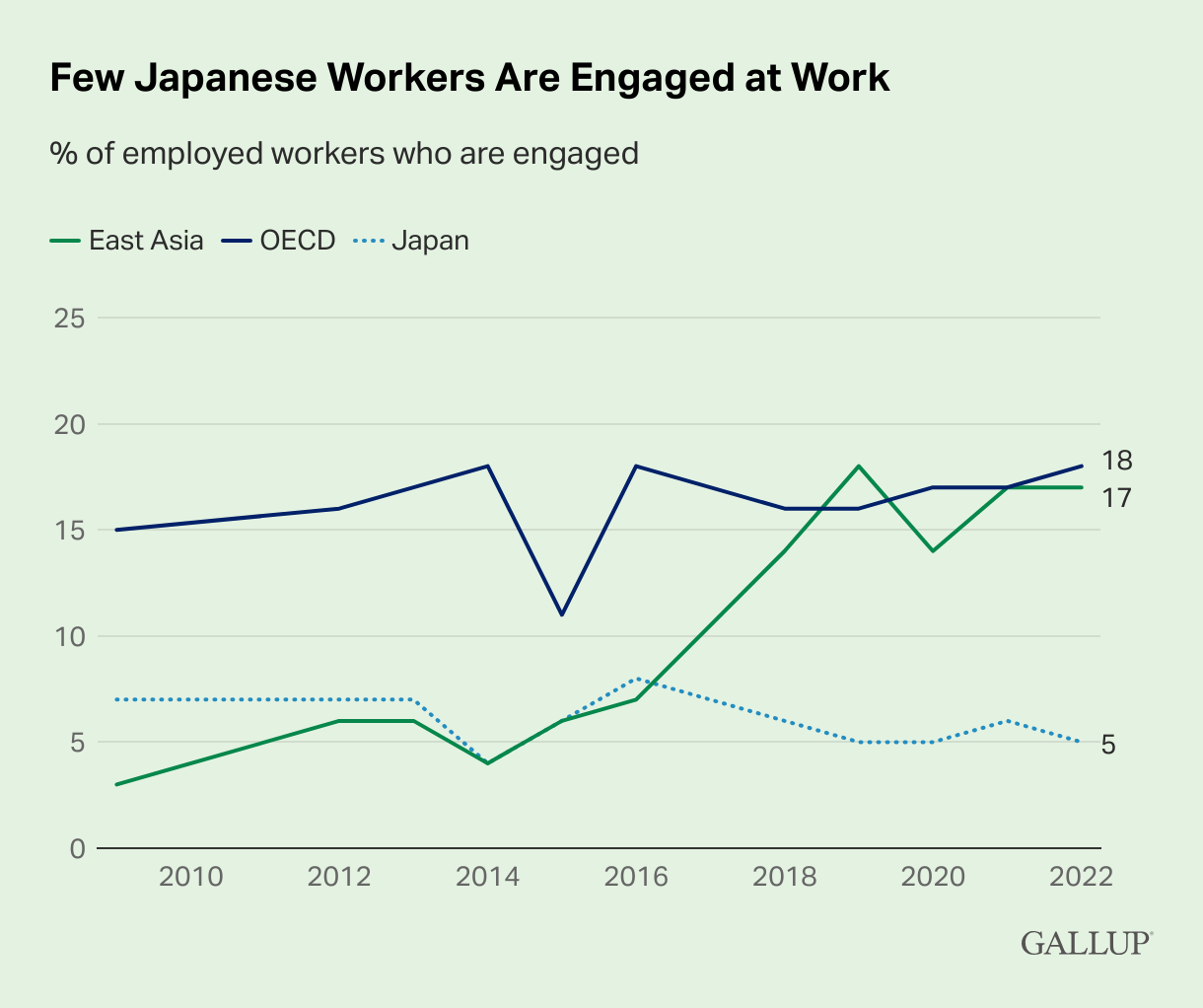

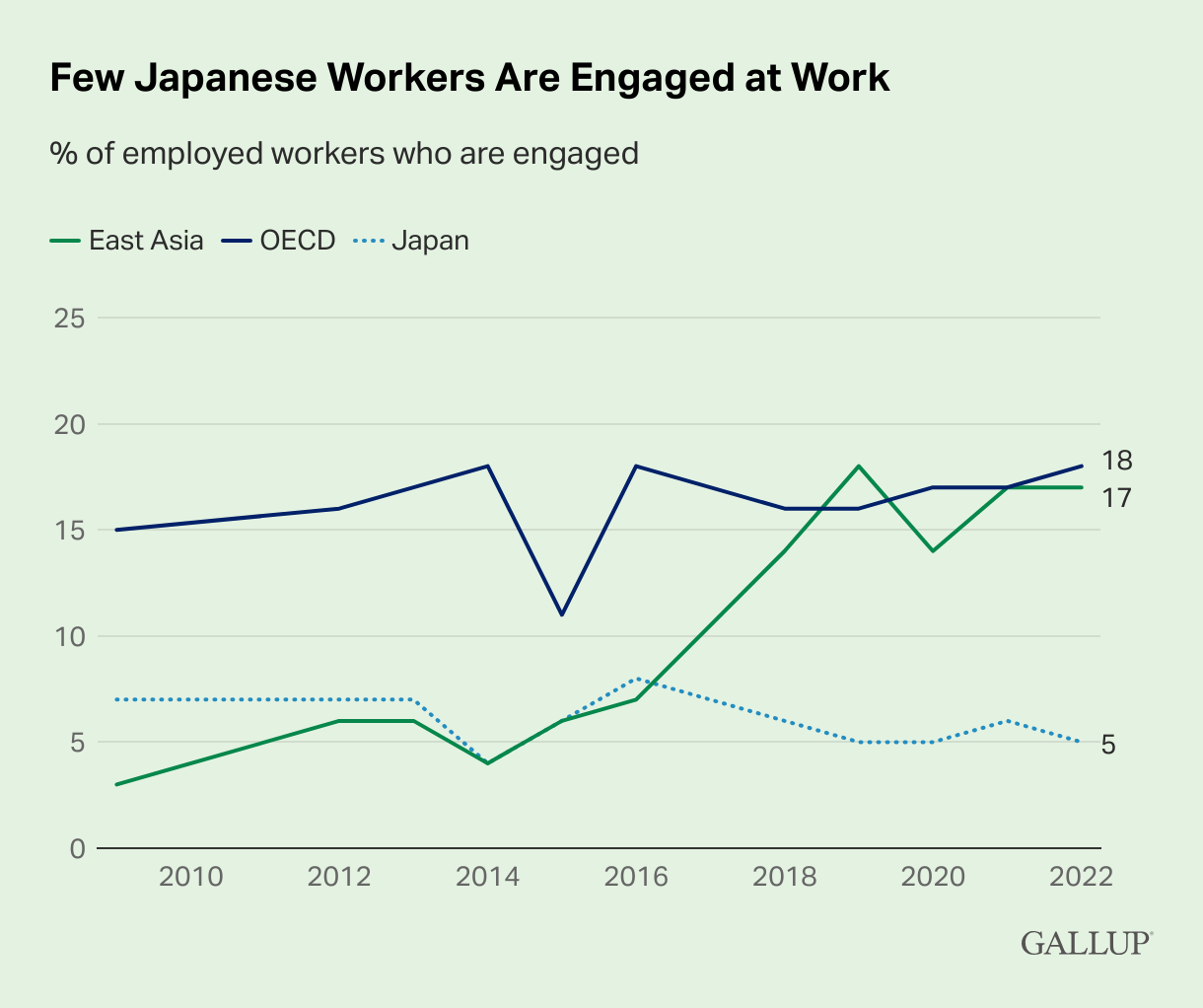

近年、世界的に従業員エンゲージメントを高めることの重要性が注目されています。米ギャラップ社による2022年度の統計によると、従業員エンゲージメントは世界平均で23%と過去最高を記録しました。しかしながら、日本の従業員エンゲージメントは世界平均を大きく下回り5%という結果となっています。

参考:GALLUP Japan’s Workplace Wellbeing Woes Continue

日本のエンゲージメント率は、東アジアの平均である17%よりも低く、 2009 年の統計以来、一貫して4% から 8% の間で変動をしているという結果がでているそうです。

エンゲージメントが低い環境では、従業員は必要最低限の労力しか使わなくなり、生産性の低下にもつながります。

急激な国際化が進む現代では、顧客にとって良い商品やサービスを提供するだけでなく、従業員のエンゲージメントが高い国や企業が競争力を持つ時代へとシフトしていくでしょう。

エンゲージメント向上へ RIZAPウェルネスプログラム

近年、人手不足や離職率の増加、メンタルヘルス不調への課題などから、従業員エンゲージメントを高めることの重要性が増しています。従業員のエンゲージメントを高める方法について、どのように取り組もうか検討しているご担当者様も多いのではないでしょうか?

そこで従業員のエンゲージメントを向上する取り組みとして、法人向け「RIZAPウェルネスプログラム エンゲージメント向上へ」をお届けします。

RIZAPウェルネスプログラムはRIZAPメソッドに基づく座学とトレーニングを組み合わせた各種プログラムで、健康増進や社内コミュニケーション活性化、リフレッシュを促し、組織力の向上、ひいては企業価値向上を目指します。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

注目される背景

近年は日本企業においても、従業員エンゲージメント向上に取り組む企業が増えています。ここでは、従業員エンゲージメントに注目が集まるようになった理由を紹介します。

採用競争率の激化、人材の流動

日本では景気や雇用情勢が改善し就業者数が増加を続けているものの、2008年をピークに人口減少局面に入っており将来的にも生産年齢人口や就業者数の大幅な減少が予想されています。

人手不足は働く方にとっては長時間労働を助長し休暇取得日数を減少させる等、「働きやすさ」を損ねる要因となる可能性があります。同時に、「働きがい」を失わせてしまう要因となる可能性もあり、働くことによるストレスや疲労が過度に蓄積され、仕事のパフォーマンスの低下にもつながることが懸念されます。

企業にとっては、財・サービスの品質の低下といった既存事業の運営等への支障につながる要因となることが懸念されます。こうした人手不足=労働力の確保が難しくなってくることが現実味を帯びている今、離職率の低下と企業運営の向上につながる環境の実現にむけて効果が期待できるエンゲージメントが取り沙汰されるようになってきました。

働き方の多様化、リモートワークの定着

2020年11月に発表された、株式会社月間総務による全国の総務担当者253名にとったアンケートによると「会社の方向性を伝えにくくなったことで<従業員のエンゲージメントが低下>を感じていると回答した割合はは95.7%」に上っています。

テレワークにより会社の方向性を伝える方法に課題を感じているだけでなく、社員同士で顔を合わせる機会が減ったことによるモチベーションの低下や、気軽なコミュニケーションの低下、また会社と従業員全体のつながり自体に課題感を感じている状況が加速してきています。

従業員の健康状態も見えにくくなっている中、モチベーションやパフォーマンスの低下を加速させないためにも、エンゲージメントの向上はより課題になってくるでしょう。

エンゲージメントを高めるメリット、期待される効果

従業員のエンゲージメントの向上に取り組むことで、従業員だけでなく企業や顧客にも好影響を与えます。では具体的に、従業員のエンゲージメントを高めると組織はどのような効果を得られるのでしょうか。

離職率の改善、定着

今後も少子高齢化は加速化すると考えられているため、企業は労働力をどのように確保し、自社に定着させるかを考えなくてはなりません。従業員のエンゲージメントを高め、組織に愛着や思い入れを抱いてもらえれば、定着率が向上し離職率を引き下げられます。

従業員同士の絆が強くなれば困ったことが起きたとき、自然と助け合える風土が形成されるため、社内で特定の従業員が孤立するような状況も回避できるでしょう。このような風土を形成できれば、離職率の低下を実現できます。

また取り組みにより培った社内風土や低い離職率は、採用の場においても強い武器となります。優秀な人材の流出防止と確保の両面から考えて、従業員エンゲージメントを高めるメリットは十分考えられます。

関連記事:定着率とは?低い原因、向上のための効果的な取り組み

優秀な人材採用

インターネットが発達した現代社会では、就職・転職活動時にネットの口コミを見る人が多く、社内の現状が外部に広がることもあります。そのため、1人の書き込みがもたらす影響は計り知れません。従業員エンゲージメントが高い企業には多くの求職者が集まるため、より優秀な人材を見つけることも可能になります。

また前述のとおり、離職率も低くなる傾向があるため採用コストを抑えられることができ、従業員や職場環境へのさらなる投資が可能になり好循環を生みます。

モチベーション維持・向上

従業員エンゲージメントの向上は、従業員本人のモチベーションアップにもつながります。自分が現在働いている企業に対しての愛着や信頼が高まると、仕事に対する自発性や他の従業員に対する役割外のパフォーマンスの向上につながります。

従業員は給与や生活基盤の安定だけを目的に仕事に従事しているわけではありません。意義深い経営ビジョンや企業理念を共有しエンゲージメントを高めることで、やりがいや働く意義などの内的動機付けを見出しやすい企業風土を構築できます。

関連記事:従業員のモチベーションを向上させるポイントと取り組み事例

生産性や業績の向上

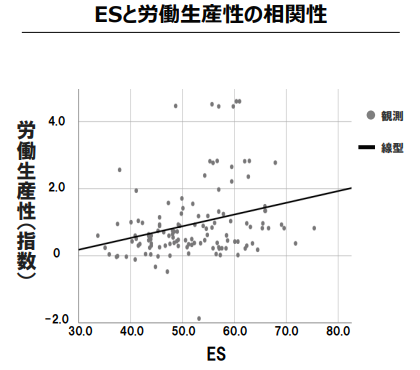

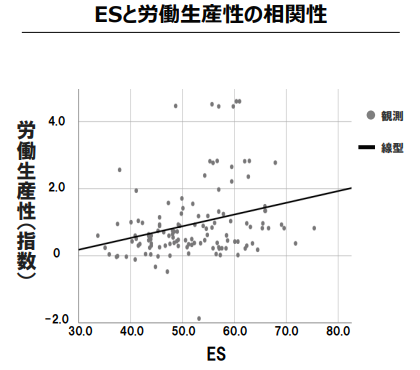

従業員エンゲージメントの調査として、民間企業と大学による国内企業を対象にした調査では、従業員エンゲージメント(ES)は労働生産性にプラスの影響を与えるという結果がでています。

参照:令和2年7月 経済産業省産業人材政策室参考資料集別添1スライド43より

これまで指標とされてくることの多かった福利厚生の充実や労働環境の整備などの施策は従業員満足度を高めることには繋がりますが、従業員の成長や企業の業績アップに必ずしも結び付くとは限りません。エンゲージメントを指標とした場合、企業の方向性やビジョンに共感している状態が高いことで、事業課題に対して積極的に取り組む姿勢が数値に表れます。こうした結果から従業員エンゲージメントが高いことは生産性向上をもたらすことが予想されます。

関連記事:生産性向上とは | 目的や効果、具体的な取り組み方を解説

組織の活性化

従業員のエンゲージメントが高い企業は、従業員が仕事に対して積極的に取り組む雰囲気が作られコミュニケーションも活発な職場になります。従業員のエンゲージメントを向上させることで、仕事に対する自発性や他の従業に対する積極的な支援(役割外のパフォーマンス)の向上につながる可能性が示唆されています。

人間関係が良好であり、物理的な環境が整っており、作業時間を減らすために業務の分担をしたり、労働時間削減のために業務マニュアル等が用意されるなどワーク・ライフバランスが整えられた職場では、働く人が自己充足感や達成感が得られます。 従業員が自分の業務でのパフォーマンスが最大化されるだけでなく、役割外のパフォーマンスの向上にもつながれば、組織力がぐっと底上げされます。

職場の問題を自ら解決したり積極的に意見を出したり、事業と自身の成長に向かって活発に動きのある組織風土は間接的に売り上げにも影響を及ぼすでしょう。

さらには、好結果がまたさらに自信につながって、最終的には組織全体が活性化していくと考えられます。

関連記事:職場活性化のポイントとは|具体的なアイデアと取り組み方

健康意識の向上

従業員エンゲージメントを高めると、仕事中の過度なストレスや疲労を感じる度合いを低下させる可能性があります。従業員エンゲージメントが向上することで、従業員は仕事に誇りとやりがいを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得て生き生きとしている状態になります。

そのため、仕事中の過度のストレスや疲労を減少させている可能性があると考えられています。

感じるストレスが減れば睡眠の質も上がり、身体の健康増進にも寄与することとなります。従業員のストレスマネジメントが注目される今、エンゲージメント向上によるストレス耐性はメンタル疾患などの予防効果も期待でき、ストレスに強い組織づくりに寄与できると期待されています。

関連記事:【健康増進対策】従業員の健康課題に合わせた取り組みとは

企業イメージが向上する

エンゲージメントが向上すると、従業員が積極的に業務に参加するようになり顧客満足度も向上します。顧客が求める質の高い製品やサービスを提供できる企業に対して、顧客側は良い感情を持つようになり、企業のイメージも上がるでしょう。

エンゲージメントの高い従業員が集まる職場は雰囲気も良くなり、職場の雰囲気が良い企業は評判となり、人材も集まりやすくなります。

関連記事:企業イメージ向上のための3つの方法

具体的な施策、取り組み

従業員エンゲージメントを高めるためには、さまざまな方法があります。

企業ごとに社風や地域性などによって最適な方法は異なるので、エンゲージメント測定・評価した結果をもとに課題を見極めながら自社にあったやり方を模索し将来のための施策を考えていきましょう。

| 企業理念やビジョンの明確化 |

従業員に会社が進む方向性の理解度を深められる |

| 公平性のある人事評価制度 |

公正な人事評価により、従業員のモチベーションが向上し行動意欲につながる |

| 社内コミュニケーションの活性化 |

コミュニケーションを取ることで、円滑な人間関係を構築でき、組織の共感度を高められる |

| 福利厚生の充実 |

従業員満足度が向上し、会社への共感度も上がる |

| ラインケア研修の実施 |

マネジメント層の部下への適切な対応を理解することができる |

企業理念やビジョンの明確化

会社のビジョンやミッションを従業員と共有し同じ目標に向かい一体感を持って仕事ができるようになると、従業員のエンゲージメントは向上します。

企業の理念や方向性を共有する場や機会をを多岐にわたって設け、ビジョンやミッションへの「共感」を広めていきましょう。そうすることで、従業員は自分が勤めている企業に誇りを持ち、業務に参画できることに誇りを感じられるようになり、自主的に先を見据えて仕事をすることにつながっていきます。

ビジョンの浸透には、時間と労力が必要です。定期的かつ継続的に伝え、話し合える場を設けることが大切です。従業員の共感度をアップさせるためには、企業は従業員とのコミュニケーションを大切にし、互いの思い・考えを常に理解し合うことをめざしていきましょう。

公平性のある人事評価制度

従業員エンゲージメントを向上させるには、基準を明確にした公平な人事制度の採用が欠かせません。会社に公正に評価されていないと感じると、従業員の会社に貢献する気持ちは薄れてしまいます。

人事制度を通じて社内の評価制度を整えるだけでなく、適切な人事配置や貢献度に応じたボーナスや報奨金を与えることにもつながります。そうすることで従業員は正しい努力が報われると感じるようになり、従業員エンゲージメントが高まることが期待できます。

着実に従業員エンゲージメントを高めるためには、抜本的な改革が必要です。人事評価制度の整備は、その最たるものとして挙げられます。

どのような人事評価制度がベストかは企業規模、社風、事業内容によっても異なります。ただし、企業が従業員に対して人事評価制度の方針を明確に示すこと、透明性、公平性があることなどは、どの制度においても極めて重要です。

社内コミュニケーションの活性化

職場の人間関係やコミュニケーションの円滑化など、これらの雇用管理の実施を推進することは従業員エンゲージメントを高めます。日常的に上司と部下のコミュニケーションが活発で、自発的に意見を言い合い相談しあう環境では仕事へのモチベーションも上がり、会社に貢献したいという気持ちは高まりやすいでしょう。

企業ビジョンに共感していても、社内の人間関係が良好でなければ、従業員エンゲージメントは低下してしまいます。

職場の社内コミュニケーションを活性化させるにはいくつかの方法があります。

- 社内報

社内報で従業員のことを紹介する取り組みでは、普段接点のない従業員のことを知るきっかけとなり、その後のコミュニケーションでの話題作りにもなります。

- 社内SNS

部署や役職を越え、自由にやり取りができる社内SNSを作成するのも、従業員同士が知り合うひとつのきっかけになります。

- 1on1ミーティング

上司と部下とのあいだで、普段の業務内ではなかなかコミュニケーションの機会を作れない場合は1on1ミーティングが有効です。リモートでのミーティング機会を設ける企業も増えています。業務中には話せないようなことも、1対1の場では話しやすくなります。定期的な機会を設け、継続していくことができるようにするには、計画性が重要です。

また、コミュニケーションの質を高めるためには心理的安全性を確保することが必要になります。心理的安全性がなければ、いくらコミュニケーションの機会を設けても従業員は本音で交流することはできません。十分確保できていない場合は、個別のヒアリングや配置換えなどを検討する必要があるかもしれません。

コミュニケーションを活性化させるためには、交流を促進する環境作りや、業務に関わらない環境を企業が従業員に対して提供することが重要になります。

業務時間内であれば、フリーアドレス制の導入やリフレッシュスペースを確保したり、業務時間外であれば、社内サークルやイベントなどを実施することも有効な手段になります。

ワーク・エンゲイジメントの高い従業員は、業務やほかの従業員との関わりも積極的で、役割以外の仕事への取り組みや、部下への指導など、リーダーシップを発揮した行動を取れます。そのため、社内コミュニケーションを活性化させるために積極的に協力を依頼しましょう。

関連記事:社内コミュニケーションを活性化させるメリットやポイントとは?

福利厚生の充実

福利厚生が充実していると従業員満足度が向上し、仕事へのモチベーションアップが期待できます。さらに、従業員自身の自己肯定感の高まりにも影響を与え、結果的には会社へのエンゲージメント(組織への愛着心)が芽生え、組織に所属して貢献しているという意識が強くなり、職場への定着率が上がります。

また十分な福利厚生があることにより、私生活とのワークライフバランスが充実できることで、さらに人材の定着は見込めます。

ラインケア研修の実施

ラインケア研修は、管理監督者が職場のメンタルヘルスを改善・強化するための方法を学ぶ研修です。ラインケア研修の主な目的は、職場環境を適切に管理して従業員の心の健康を維持するために、管理監督者がメンタルヘルスに関する知識を習得することです。

管理監督者には、部下からの相談に対応する、心の問題により休職していた部下の職場復帰を支援する、ストレスの多い職場環境を改善するなど、職場のメンタル不調者の増加防止・予防対策の実施が求められています。

ラインケア研修では、メンタルヘルスの基礎知識以外にも、部下の小さな変化からメンタル不調を早い時期に発見する方法や、日々のコミュニケーションで気をつけるべき点、部下の相談に対応する際の注意点などについても学べます。このため、研修によりラインケアを効果的に行うための総合的なスキルが習得できます。

マネジメント層がその状況に適した対応をしなければ却って部下からの信頼を失ってしまうこともあります。マネジメント層向けのラインケア研修も従業員のエンゲージメントを高めるための一つの方法と言えるでしょう。

関連記事:ラインケア研修とは|特徴やメリット、アウトソーシング先一覧

継続的な取り組みや改善施策

エンゲージメント向上を目指すためには定期的に現状を明確に把握し、適切な施策を行うことが大切です。

会社全体はもちろん、部署ごと、地域ごと、個人ごとのエンゲージメントの状況を把握していきましょう。現状を把握せずに施策を行ってしまうと、あまり効果が出なかったり、施策の効果が把握できなかったり、逆効果となるケースもあります。

また、測定結果を適切に分析し、具体的な施策に反映することが求められます。これらの結果から自社のエンゲージメントの定義を考えていくことができるでしょう。

実際に施策を実行した場合の効果検証をすることもできます。会社全体/部署ごとの結果も表せるため、オフィス環境・人材配置・人事制度・研修や教育などの見直しや改善に役立たせることが可能です。ここでは、現状の把握から施策の例を紹介します。

エンゲージメントの計測

エンゲージメント総合指標

エンゲージメント総合指標は、従業員が会社に対してどのような印象を抱いているかについて、総合的な評価を示すものと言えます。具体的な項目として、以下のようなものが挙げられます。

- eNPS(employee Net Promoter Score):会社を他人に勧めたいかどうか

- 総合満足度:会社に対して総合的にどのくらい満足しているか

- 継続勤務意向:現在勤めている会社で継続して働きたいと思っているか

<具体的な質問例>

・仕事を探している知人や親族に自社を勧めたいか、影響する要因はなにか

・仕事を通して成長を実感できる機会があるか

・将来的に達成したい具体的な目標があるか

エンゲージメントレベル指標

エンゲージメントレベル指標とは従業員の精神的な健康度であるワーク・エンゲイジメント(仕事に対してどれくらい熱意を持って取り組んでいるのか)を知るためのものです。

- 熱意:仕事に対してやりがいを感じる

- 没頭:熱心に仕事に取り組むことができる

- 活力:仕事を楽しみ生き生きと働くことができる

この3要素に焦点を当てたUWES(ユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント尺度)という調査項目が確立されています。

3要素が揃っている従業員は、仕事にやりがいを感じているため自身の業務に熱心に取り組みます。それが仕事の質の向上につながるため、周囲からの評価も高くなり、仕事から活力が得られいきいきとした状態になります。

反対に、ワーク・エンゲイジメントの対極であるバーンアウトとは「燃え尽き症候群」という言葉で知られているように、献身的に仕事に取り組んだにもかかわず、成果が得られず不満や疲労感で労働意欲を失った場合に陥る状態です。

<各項目での質問例>

熱意:自分の仕事に意義や価値を大いに感じる、自分の仕事に誇りを感じるなど

没頭:仕事をしていると時間がたつのが速い、仕事に没頭しているとき幸せだと感じるなど

活力:仕事をしていると活力がみなぎるように感じる、職場では元気が出て精力的になるように感じるなど

エンゲージメントドライバー指標

エンゲージメントドライバー指標は、“今後”の従業員エンゲージメントを向上させる要因を示すものです。具体的には以下の項目によって測られます。

組織ドライバー:職場の人間関係や職場環境などの会社と従業員の状態

職務ドライバー:職務の満足度や難易度など

個人ドライバー:個人的資質が業務にどのような影響を及ぼすか

<具体的な質問例>

・自分の仕事を褒められたり認められたりする機会はあるか

・自分が所属している部署や会社全体の目標や戦略を理解しているか

・仕事において自分の意見が考慮されていると感じるか

・自分の仕事が会社の使命や目標のために重要であると感じているか

ストレスチェック

ストレスチェックとは、従業員のストレス状態を調べるための簡易的な検査のことです。ストレスチェックは基本的にセルフチェック方式で行われ、従業員は選択式の調査票を通して、自身のストレス状態を回答していきます。

ストレスチェックは、2015年に改正された労働安全衛生法に基づいて、常時50人以上の従業員を使用する事業場において1年間に1回実施することが義務づけられています。ただし、ストレスチェックを実施しないことによる罰則は規定されていません。

ストレスチェック制度の目的は「メンタルヘルス不調を未然に防ぐこと」であり、職場の弱みを見つけ出して改善することを目指す視点であるため、エンゲージメントを高めていくためにそのまま活用するものではありませんでした。

しかし近年、企業から注目を集めているのが「新職業性ストレス簡易調査票」、いわゆる「80項目版」のストレスチェック調査票です。

一般的なストレスチェック調査票(57項目版)との違いは、個人のストレス反応だけでなく、仕事に対する「エンゲージメント」や、「職場環境」「ハラスメント」についても測定できる内容になっています。

受検にかかる時間は10分程度と、57項目版と比べて長くなりますが、職場環境改善への効果が期待できることから、健康経営を推進している企業ではこの「80項目版」ストレスチェック調査票を導入している例も多いようです。

関連記事:ストレスチェック制度について

定期的なフィードバック

1on1ミーティング

1on1ミーティングは1on1とも略されます。

一般的に上司と部下の1対1の会議をさし、困っていることを共有してもらったり注意すべき箇所をフィードバックしたりして部下の成長を促します。

1on1は上司と部下だけの空間でコミュニケーションでき、従業員エンゲージメントに必要な要素3つを満たしやすい特徴があります。

- ビジョンとミッションの確認

- コミュニケーションの活性化

- 成果の明示、努力の把握

エンゲージメントの観点から考えると、上記の中でも「コミュニケーション」を重要視していきましょう。

エンゲージメントが低い企業ほど「管理目的」で1on1ミーティングを実施しようとしています。いきなり育成や管理について実務的な話をしても、相互の(上司と部下)信頼関係がなく、距離が遠い状態では本音が出てきません。

「1on1ミーティング」は部下のために使う対話の時間です。もっとも大切なことは、上司部下の信頼関係づくりができるということです。「ヒアリングを中心にすえること」「部下の考え方を受け入れること」を意識していきましょう。

従業員の健康とウェルビーイングの重視

ウェルネスプログラム

健康維持・促進や病気の予防を目的とした制度はウェルネス・プログラムと呼ばれ、海外では多くの企業が導入しています。職場のウェルネス市場は近年急成長しており、従業員エンゲージメントを上げるための方法として認識されつつあります。

ウェルネスというのは体だけでなく心の健康も指しますが、心身共に健康になることで幸福度が増幅し、それが生産性や従業員エンゲージメントの向上へとつながり、結果企業の持続的成長をもたらすことがさまざまな研究や事例から分かっているため、経営の柱の一つとして捉えるところが多いようです。

ウェルネスプログラムを導入するにあたり、従業員の時間不足・関心不足による参加率の低さが原因で形式的な制度で終わってしまっているケースが多く見受けられます。仕事で忙しい従業員が継続的にプログラムに参加するためには、「利便性」や「楽しさ」「モチベーション」が欠かせません。

まずは健康セミナーのような参加型のイベントを業務時間内に開催したり、定期的に従業員の興味関心に合わせた健康情報の発信から始めてみるとよいでしょう。

関連記事:ウェルネスプログラムとは?他の健康施策との違い、企業事例

メンタルヘルスセミナー

従業員が不調を抱えたまま働き続けると、仕事中の集中力や判断力が低下し、エンゲージメントが下がるだけでなく、ミスや事故につながったり生産性が低下します。企業でメンタルヘルス対策を積極的に推進する際、様々なメンタルヘルス対策を効果的に推進するため、多くの企業がポピュレーションアプローチとして対面やオンラインでの研修・セミナーを導入しています。

【RIZAPのメンタルヘルスセミナーの特徴】

RIZAPメソッドに基づく座学とトレーニングを組み合わせたセミナープログラムを実施することで、メンタルヘルスの課題解決だけでなく健康増進や社内コミュニケーション活性化、リフレッシュを促し、組織力の向上、ひいては企業価値向上を目指します。

- 特徴1 出張セミナーとオンラインセミナーで全国対応可能

- 特徴2 運動を交えた効果的なアプローチ

- 特徴3 セミナー満足度99%※

対面でもオンラインでも参加者のセミナー満足度は99%と高い水準を保っており、企業担当者様からも高い評価を得ています。

※セミナー開催後アンケート集計 2021年8月~2022年3月 n=123

セミナー資料のダウンロード(無料)はこちら

企業の取り組み事例

ここでは、様々な企業でエンゲージメントを高めることに成功した事例をご紹介します。

株式会社ベネッセホールディングス

ベネッセホールディングスでは、健康施策の推進等の効果の指標として、組織風土調査における「社員の働きがい」のスコアを現在の60%から70%への改善を志向しています。

2018年からRIZAPの健康セミナーや運動習慣化プログラムを導入し、健康無関心層を含めて参加者数が2年で9倍にまで増加しました。

参加者の満足度も非常に高く、セミナー満足度97.5%、トレーナー満足度96.2%となっています。満足度の高い健康施策を通して、従業員の心身の健康増進だけでなく職場の活性化を実現しています。

2018年~2021年の3年間で、働きがいスコアが64.7%から68.2%に向上していることから、従業員のウェルネスプログラムを推進することは従業員のエンゲージメントの向上にも寄与できてきているものと考えられます。

参照:株式会社ベネッセホールディングス 働きやすく活気ある職場づくり

花王株式会社

花王株式会社(以下、花王)は、戦略的にESGに取り組んでいます。

「2030年までに達成したい姿」を「グローバルに存在感のある会社」から「グローバルで存在価値ある企業『Kao』」に改め、その達成に向けた成長戦略として「Kirei Lifestyle Plan」を掲げています。

その「Kirei Lifestyle Plan」の一環で「重要なステークホルダー」として社員を位置付け、社員エンゲージメントについても詳細が設計されています。

一人の生活者として、また社員として「Kirei Lifestyle」 を意識し、推進していくことが、花王のESG戦略Kirei Lifestyle Planに掲げる目標の達成につながると考えています。そのために、継続して社員に情報とインスピレーションを提供し、アクションを引き出すきっかけとなる社員エンゲージメント施策を行なっています。また、ESG視点のよきモノづくりを実践していく上で必要な知識や、グローバルな視点での考え方についての啓発プログラムを開始しました。

引用:Kirei Lifestyle Plan −花王のESG 戦略−

花王の社員エンゲージメントについては、下記のように調査し向上に向けた取り組みをされています。

エンゲージメントサーベイ「Find」を2年に一度、定期的に実施しており、1年目は調査実施、結果分析、およびアクションプラン策定を行ない、2年目はアクションプランを実行、その取り組みの結果を翌年の調査で確認するというRPDCAサイクルを回しています。

引用:Kirei Lifestyle Plan 人財開発

こうしたESG戦略のもと、いろいろな施策が展開されています。

適度な休息・休憩をとるための社内風土の醸成と環境づくり

①リフレッシュタイムの活用

1時間あたり5分~10分の休憩をとるなど、在宅勤務中でもこまめな休憩をとり、より業務に集中できるよう、「リフレッシュタイム」の活用を推奨されています。

②思いやりタイムの推奨

上手に休憩を組み込む方法として、会議予定を送信する際、少しの「思いやり」をもって終了時刻を5~10分程度前倒しで設定するなどの工夫を呼びかけています。

③フレックスタイムの活用拡大

柔軟な始終業で、プライベートや自己啓発、リフレッシュの時間を取り入れてもらい、一人ひとりのワークライフバランスの向上を図る取り組みをされています。

こうした取り組みにより、「社員の健康維持増進と安全」を推進されています。

参照:花王株式会社 2021年09月14日 ニュースリリース 花王、社員に「休み休みWork Style」推奨

ESGとは、環境(E: Environment)、社会(S: Social)、ガバナンス(G: Governance)の英語の頭文字を合わせた言葉。企業が長期的に成長するためには、経営においてESGの3つの観点が不可欠であるという考え方で世界中で広まっています。

また昨今ではESG投資にも注目が集まっています。

ESG投資とは、ESGに配慮している企業を重視・選別して行なう投資のことです。

株式会社じげん

東京都港区虎ノ門に本社を構える「株式会社じげん」は、ライフメディアプラットフォーム事業を主軸とし、人材・不動産・自動車・旅行などの幅広い生活領域において、30以上のサービスを展開しています(従業員は2021年3月時点で772名)。

同社が実施するエフアワー(Fitness Hour)・エヌミニッツ(Napping Minutes)は、急成長する事業を支えるため社員の要望を細かく検討し、組織の成長を最大化する人事制度200の創出を目指す中で創られたものです。

「エフアワー(Fitness Hour)」は事前申請により月2回まで、昼休みを延長してフィットネスクラブを利用できる制度です。昼休みを1時間延長してフィットネスに利用できる制度で、単純に運動してリフレッシュすることで業務効率アップにつながるだけではなく部署や年齢を超えたコミュニケーションの活性化にも繋がっています。

「エヌミニッツ(Napping Minutes)」は20分の昼寝時間を正式に認め、推奨する制度です。エフアワーとともに社員のリフレッシュを図り、健康意識と業務効率を向上させています。

いずれも特徴的なのは、従業員が提案し従業員が主体となって運用していること。社員自ら職場環境を良くするアイデアで会社を変え、実現する土壌ができたことが新しいメンバーにも伝播していくことで、社内がどんどん活性化される。この風土が、躍進を続けるじげんの原動力になっているようです。

参照:株式会社じげん2015/02/05 プレスリリース リクナビNEXTが主催する『グッド・アクション2014』特別賞にノミネートされました。

万協製薬株式会社

三重県多気郡多気町にある万協製薬株式会社は、外用薬の受託製造・開発提案を行う1960年に神戸市で創業しました。その後の阪神大震災で壊滅的な被害を受けたとき、創業者でもあった当時の 社長や従業員の誰一人として会社の存続を支持しませんでした。従業員にとっても「必要な」存在になるために、どんな組織なら従業員が働きやすくなるかを考え、一つずつ仕組みを整える取り組みを進めました。

具体的には、エンゲージメント調査を年2回定期的に実施し、 1on1のほか、リーダー職以上の社員は年2回、経営幹部(社長・部長)との面談を行い、配置転換や転属、会社に改善してほしいこと等について話し合いを行っています。

その他にも、2007年からは「プチコミファミリー制度」という取り組みを始めました。この制度では、勤続年数・所属・年齢の違う社員同士が擬似家族グループを作り、 会社からの助成金を利用して食事会や班ごとで国内・海外旅行の社員旅行を実施しています。この班は他部署間の社員で編成されるため、 職場制度の話からプライベートのことまで相談しやすい環境となっています。

勤続年数の短い人の離職を減らそうと思い、辞める人にアンケートを取ったところ、 「会社の中に相談できる人がいない」という意見が多かったので、社内に相談できる人を作るためにこの制度を始めました。

この制度を行うようになって、20%近くあった離職率は現在では5%弱となっており離職率が大きく改善されました。

三越伊勢丹ホールディングス

三越伊勢丹グループでは、経営計画を達成するうえで最も大切なのは「人」だと考えています。全従業員が同じ目標に向かって進むために、従業員エンゲージメントへとつながる「従業員満足度(働きがい・働きやすさ)」を最も重要な土台であると位置づけています。年に1度「従業員エンゲージメント調査」を実施し、結果を活用することにより、従業員エンゲージメント向上の取り組みを進めています。2022年度の従業員エンゲージメント調査回答率は100%となっており、従業員の働きがいや働きやすさの実現に向けて、制度や仕組みづくりを行っています。

従業員のワークライフバランスを考えた多くの取り組みを行っており、結婚、出産、育児、介護または配偶者の転勤などを理由に退職した場合、退職後12年以内であれば、退職時の雇用形態で優先的に再雇用する制度や、定年後再雇用希望者全員が65歳まで継続勤務が可能な制度を設けました。現在は定年退職者の約8割が定年後も勤務しており、定年前の役職は次世代に譲り、豊かな経験や知識を活かして現場における後輩の指導・育成を担っています。この取り組みにより、経験豊かな60歳以上の従業員が活躍する機会を広げるとともに、その豊かな経験やスキルを活かして企業成長につなげながら、三越伊勢丹らしさの継承もできています。

伊藤忠商事

伊藤忠商事は、「従業員エンゲージメント」を継続して高めていくことが、企業価値の更なる向上に繋がると考え、3-4年に一度、大規模なエンゲージメントサーベイを実施しており、直近の2021年12月に実施した従業員エンゲージメント調査では、71%の従業員が肯定的な回答をしています。

伊藤忠商事が行っている具体的な取り組みとしては、

- 20:00~22:00の勤務は「原則禁止」業務が残っている場合は翌営業日朝へシフトし5:00~8:00が朝型勤務推奨時間帯

- 7:50以前に勤務を開始した場合は、インセンティブとして、9:00まで深夜勤務と同様の割増賃金(25%)を支給

- 22:00~5:00の深夜勤務「禁止」

- 8:00以前に出勤した従業員には、軽食を3品配布

- 社員食堂の設置

- シャワーラウンジ・シャワー室の設置

など、従業員が伊藤忠商事で働くことに対して誇りを感じ、高い貢献意欲を持って自発的に期待以上の成果をあげるための施策を行っています。

LIXIL

LIXILでは、すべての従業員が働きやすい職場環境や風土を整えることで、誰もが起業家精神を持って高いハードルに挑戦し、その成果が正当に評価される組織を目指しています。

2019 年から包括的な人事プログラム「変わら ないと、LIXIL」を導入し「顧客志向に変える」「キャリアを変える」「働き方を変える」の 3 つを重点 テーマに、従業員の働き方に対する意識改革に取り組んでいます。

2020年からは、従業員がより柔軟に働ける仕組みとして、従来のフレックスタイムのコアタイムを廃止し、今まで以上に従業員が主体的に働く時間を選択できる「スーパーフレックス制度」の導入を行っています。

また、従業員のウェルビーイングをサポートするため、旅行や自己啓発、人間ドックなど様々な福利厚生メニューに利用できるポイント制度(カフェテリアプラン)の導入や、より安心・安全に働くための諸制度の改定も行い、全従業員を対象に新制度に関するオンライン説明会を約90回実施し、認知度の向上を図っています。その結果、2022年6月末に9.8%だったカフェテリアプランの利用率が2023年3月末時点で74.9%まで向上しました。

このような取り組みを行った結果、2020年に35%だった従業員エンゲージメントの肯定回答率は、翌年から毎年72%以上の高水準を保ち続けています。

まとめ

本記事では従業員エンゲージメントについて詳しく解説してきました。

従業員エンゲージメントを高めるメリットとしては「労働生産性の向上」「離職率の低下」「組織の活性化」の3つがあり、従業員エンゲージメントを高める取り組みは企業にとっても従業員にとっても重要度が高いことが分かりました。

また、近年注目を集めている健康経営においても「従業員エンゲージメント」の向上が重要視されており、心身ともに健康であることが重要であるとされています。

従業員エンゲージメントを向上させるために、本記事であげた高めるポイントを確認することはもちろん、従業員の健康増進にも着目していきましょう。

RIZAPウェルネスプログラム資料「エンゲージメント向上へ」を無料公開

近年、人手不足や離職率の増加、メンタルヘルス不調への課題などから、従業員エンゲージメントを高めることの重要性が増しています。従業員のエンゲージメントを高める方法について、どのように取り組もうか検討しているご担当者様も多いのではないでしょうか?

そこで従業員のエンゲージメントを向上する取り組みとして、法人向け「RIZAPウェルネスプログラム エンゲージメント向上へ」をお届けします。

RIZAPウェルネスプログラムはRIZAPメソッドに基づく座学とトレーニングを組み合わせた各種プログラムで、健康増進や社内コミュニケーション活性化、リフレッシュを促し、組織力の向上、ひいては企業価値向上を目指します。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)