健康経営とは

健康経営とは、企業が従業員の健康を管理・促進して、生産性の向上や労働者の満足度向上、健康保険料の削減などの経済的なメリットを実現するための経営手法です。健康経営のメリットは下記のようなものがあります。

- 企業イメージを向上させる

- 人材確保が容易になる

- 生産性が向上する

健康支援プログラムを導入したり、働き方改革を行ったり、食生活改善を支援したりと、健康増進を実現するためのさまざまな取り組みを通じて、従業員の健康状態を向上させます。

健康経営に企業が取り組み始めた背景には、企業間の競争激化と共に従業員が抱えるストレスが増大し、心身の不調を原因とする生産力低下や、人材定着率の低下がありました。

さらに、企業に求められる社会的責任が年々高まっていることも、企業が健康経営を重視するようになった理由のひとつです。

健康経営が推進される社会的背景

生産年齢人口の減少や従業員の高齢化、人出不足などの社会的課題を背景に、国が主導し健康経営の普及が進んできました。

2013年、国の成長戦略である「日本再興戦略」にて健康経営が本格的にスタートしました。

2014年から2015年には、健康経営に取り組むことが評価されるように体制の構築が行われ、大企業だけでなく中小企業に対しても普及・啓発が積極的に行われるようになりました。

2016年には健康経営優良法人認定制度が経済産業省により開始され、それに伴い健康経営の認知度、取り組みがより一層加速していきました。

2020年からは、世界的に流行している新型コロナウイルス感染症により、多くの従業員のフィジカル・メンタルの健康課題が浮き彫りになっているため、今後は企業経営にとって健康経営の重要度はますます高くなると考えられます。

「日本健康会議2021」では、2025年に健康経営に取り組む企業等を10万社以上、健康でいられる環境整備に取り組む自治体を1,500市町村以上とすると実行宣言が採択されています。

生産年齢人口の減少と高齢化

日本の少子高齢化は言わずもがな知られた社会課題です。労働力となる生産年齢人口(15歳~64歳)は減少傾向であり、今後も長期的に続くといわれています。また、高齢化が進むと同時に、労働力の確保のため2025年からすべての企業が定年を65歳に引き上げることを義務付けられています。

企業はこのような背景をうけ、従業員が長く活躍できる職場環境を整える必要があります。生産年齢人口が減少する中、企業側の課題としては経営資源である「人」の確保をいかに行うかが重要となります。

現在の就活生の多くは大企業志向といわれており、中小企業の人出不足が深刻化しています。リクルートワークス研究所が発表している求人倍率の調査をみると、大企業では十分な応募があるのに対し、中小企業では3倍以上となっており、採用したい学生数の3分の1程度の応募しかない状況となっています。

中小企業が選ばれる理由としては、従業員一人ひとりの裁量権が比較的大きいので、「自分がやりたい仕事ができるから」という理由や、「職場の雰囲気がよい」といった理由が多く挙げられています。

職場環境の良し悪しは従業員の定着率(離職率)にも関わってきます。そのため、健康経営を実践し、健康維持・増進の視点から従業員が働きやすい職場環境を提供することは、中小企業が人出不足を解消する一つの有力な手段となりえるでしょう。

国民医療費の増大

高齢化と医療の高度化が進み、医療費は年々増加しています。健康保険料はその半分を法定福利費として企業が負担しており、その増加は大きな問題となっています。

一企業が保険料の増加を抑えるためにできることや効果は小さいかもしれませんが、多くの企業が健康に関して問題意識を持ち、従業員の健康増進・生活習慣病対策などを推進することで、国民医療費や健康保険料の増加を抑えることができるかもしれません。

健康経営は自社の保険料負担を軽減する効果もありますが、国全体の社会保障制度などにも影響を与えるため、多くの企業が取り組むべき経営方針であるといえるでしょう。

「RIZAP 健康経営スタートガイド」がご覧いただけます

人手不足等の人事課題に関するお悩みや、従業員の運動不足、健康リスク等の課題解決についてお悩みのご担当者様も多いと思います。健康経営により健康や安全に対して適切な投資をすることで従業員の健康が実現し、組織力の底上げ・向上が期待できます。

健康経営を推進するために、お役立ち資料「RIZAP 健康経営スタートガイド」をお届けします。

健康経営に取り組むメリットなどを記載した全50ページ超えの保存版です。また健康経営に取り組む際にご活用いただけるRIZAP法人向けプログラムもご提案しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

健康経営を実践すべき企業の特徴

健康経営に取り組む企業の特徴をいくつかご紹介します。

健康診断の結果が悪い

毎年従業員の健康状態を確認できるデータとして、健康診断の結果があります。

健診結果からは、健康リスクだけでなく、運動習慣や食習慣、その他の生活習慣の指標が確認できます。

従業員の健康状態を直接、定期的に観測できるため、健診結果が悪い場合は健康リスクを少しでも早く抑制するための施策の必要性を把握することができます。

ストレスチェックの結果や従業員サーベイの結果が悪い

健康診断だけでは、従業員の健康状態は全て把握することはできません。

ストレスチェックや従業員サーベイは健康状態と職場環境の関係性を確認する役割を担います。

職場内でのコミュニケーションが不足していたり、周囲のサポートが得られず仕事の遂行が困難な環境下にいる従業員は、メンタルヘルスの悪化などの健康課題を抱えている可能性が高いです。

ストレスの感じ方は人それぞれのため、直接的に健康に関わるデータ以外も確認しましょう。

ストレスチェックとは、従業員のストレス状態を調べるための簡易的な検査のことです。ストレスチェックは基本的にセルフチェック方式で行われ、従業員は選択式の調査票を通して、自身のストレス状態を回答していきます。

ストレスチェックの実施効果をあげるポイントは以下の記事を参考にしてください。

関連記事:ストレスチェック制度は義務?目的や実施方法を解説

高年齢の従業員が多い

人手不足に陥っている日本では、定年の延長が行われています。そのため、企業は従業員に長く健康的に働いてもらう必要があります。

労働災害は高齢になるにつれて増える傾向があり、また一度怪我をしてしまうと、回復に時間を要することが多いです。

そのため、筋力の低下予防や身体機能の維持・向上を行い、未然に労働災害を防ぎ、従業員が健康的に働けるように企業は努めなければなりません。

体調不良やメンタル不調の傾向のある従業員が多い

体調不良やメンタル不調の傾向のある従業員が多い場合は注意が必要です。欠勤には至っていないものの「健康問題が理由で生産性が低下している状態」をプレゼンティーイズムといいます。

プレゼンティーイズムが生産性低下に与える影響度は大きく、具体的な要因としてはメンタル不調、睡眠不足、頭痛や腰痛、眼精疲労などがあげられます。

休職はしていないが、生産性が低くなっている従業員がいないか、ラインケアや従業員サーベイを実施して確認しましょう。

関連記事:プレゼンティーイズムから考える従業員の健康管理と対策とは

従業員の労働時間が長い

長時間の残業や休日出勤が常態化している企業は、健康経営が必要です。そのような状態が続くと、体調が悪くても病院にいくことさえままならず病状が悪化してしまうケースや、長期の休暇に繋がる可能性も高くなります。

また、心身のケアが十分にできない状態で仕事を実施することで生産性も低くなり、余計に長時間労働になるという悪循環となります。

長時間労働や休日出勤を継続することは、仕事の推進に必要不可欠である休養の時間を十分にとることができないため、肉体的だけでなく精神的にも悪影響を及ぼします。

関連記事:長時間労働の原因や引き起こす問題とは?具体的な対策ステップ

休みがちな従業員や長期休職者がいる

休職者が多い、休みがちな従業員がいるなどの場合は注意が必要です。「健康問題による仕事の欠勤」をアブセンティーイズムといいます。

健康経営に取り組むことで従業員が健康的に働ける環境が整備でき、パフォーマンスが上がるだけでなく、従業員が仕事によるストレスや体調不良で長期的に休職したり離職することを防ぐことができます。

これらに当てはまったり、当てはまらなくともこれらに不安がある場合、健康経営のスタートに向けて検討していく必要があります。下記資料では健康経営のスタートするためのガイドとなっております。

健康経営のメリット・スタートガイド資料ダウンロードはこちら

健康経営の取り組み具体例

健康経営に取り組む際に、何から手を付ければよいのか分からないという方もいらっしゃると思います。

そこで、一般的に導入されている健康経営の基本的な取り組みを紹介します。

取り組みの内容と期待される効果を理解して、自社が抱える健康課題を解決できるようなら導入を検討しましょう。

ストレスチェックを行う

従業員50人以上の企業に義務付けられているのが、従業員のストレスチェックです。

従業員のストレスを早期発見することで休職や病欠を減らし、生産性の低下を防ぐことができます。

また、従業員のストレス軽減に取り組むことで「働きやすい企業」というイメージを従業員が持つようになるため、人材の定着につながります。

さらに、外部に向けてPRすれば、「人を大切にする会社」として認識され企業イメージアップにつながり、優秀な人材の確保もしやすくなります。

関連記事:ストレスチェック制度とは?対象者、目的、メリット、実施方法

産業医を導入する

健康経営の取り組みとして産業医を導入することで、従業員の健康管理・予防への取り組みを強化できます。

産業医とは医学的な視点から従業員の健康サポートを行う医者で、健康診断や職場のメンタルヘルスケアが主な業務です。

産業医の配置によって病気の早期発見や労働災害の予防につながるだけでなく、従業員の健康管理に対する意識が高まることで、欠勤・病欠による生産力低下も防げます。

定期健診の受診率を高める

従業員の健康問題を早期発見するために定期健診は重要です。

健康診断を通じて従業員の健康課題を把握することが健康経営への取り組みを始める際にも効果的となります。

例えば、業務時間内に定期健診を行うようにすることで、受診率を高めるなどの取り組みもあります。

定期検診後の受診勧奨をする

受診勧奨の取り組みは、健康経営優良法人認定基準の第三項目「制度・施策実行」の中にある項目のうちの1つです。項目の一つであることから必ずしも「受診勧奨の取り組み」をしなければいけないというわけではありませんが、従業員の健康課題の把握と健診の活用・推進をする上での基本ですので達成したい項目ともいえます。

受診勧奨は通常の定期健康診断を受ける勧奨を指すのではなく、要精密検査や要治療の診断を受けた従業員に対して受診を促す仕組みや制度を作っていることを指します。

例えば、再診した際の出勤認定や有給休暇の特別付与、受診勧奨のオペレーションを決めるなどの方法があります。

健康経営の導入・取り組み事例

ここでは、企業規模別にさまざまな企業の健康経営への取り組み例を紹介していきます。

大規模法人部門の事例

大規模法人部門では、企業規模が大きいながらも自社に合った課題と対策を実施し、効果を上げている事例がたくさんあります。

ホワイト500を取得│株式会社ベネッセホールディングスの事例

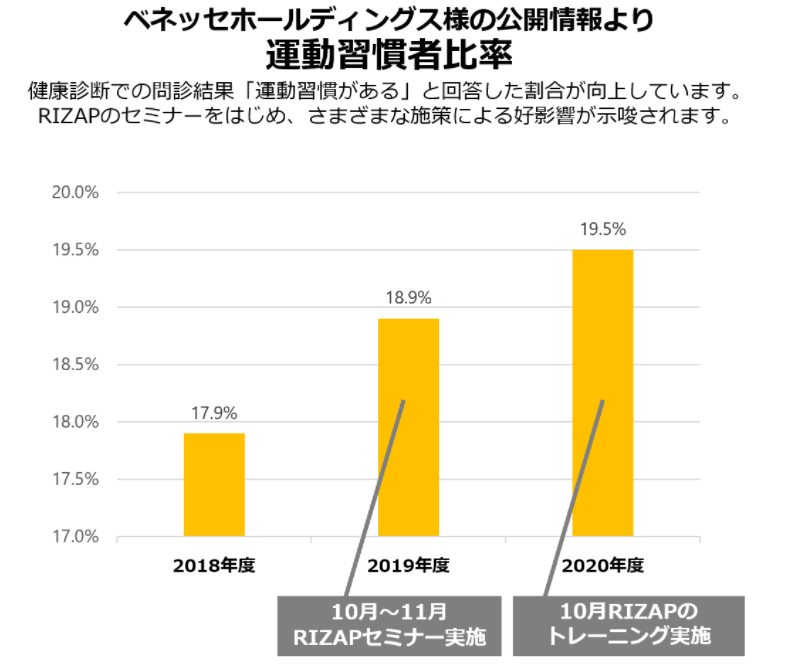

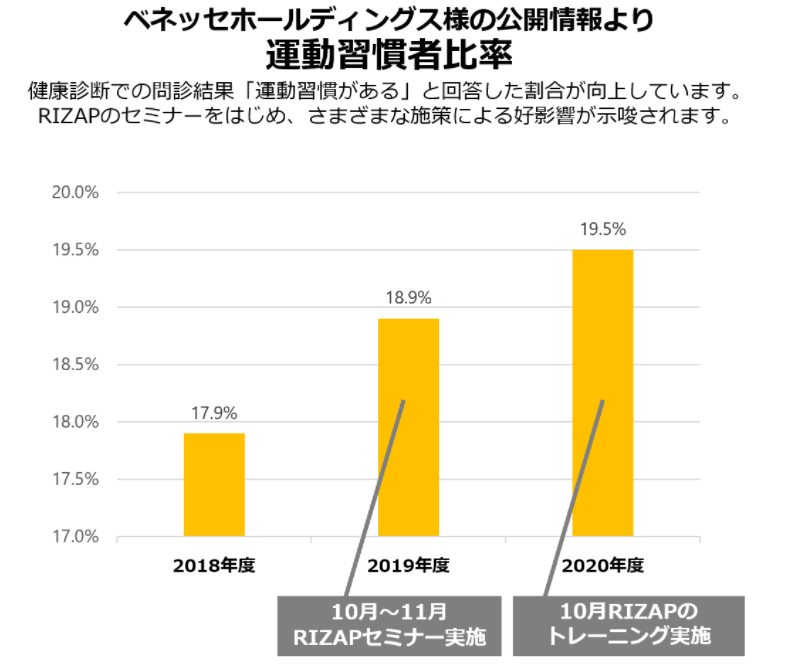

2021年、ベネッセグループでは健康施策の取り組みの多くをオンラインで行い、様々な施策を通して従業員の健康増進を図りました。

その取り組みが評価され『健康経営優良法人2021』の「大規模法人部門」1,801法人のうち、さらに上位500法人である「ホワイト500」企業としての認定となりました。

ベネッセグループは、比較的若い従業員が多く、病気の人が多いわけではありませんが、生活習慣病予備軍については気を付ける必要があり、生活習慣病の予防としてポピュレーションアプローチをいろいろ実施してきた過去がありました。

しかし、健康無関心層が集まらず毎回関心のあるメンバーしか集まらないなど健康施策に関して苦戦を強いられている現状を変えるため、RIZAPの健康セミナーの導入を実施しました。

参加満足度は97.5%と高く、2019年度以降、参加申込人数は翌年に4倍、翌々年には9倍もの推移を遂げる結果となりました。

2020年度より運動不足に悩む企業が増えている中、上記の取り組みの末「運動習慣がある」と回答した割合が毎年向上しています。

2年間で9倍の参加申込数の増加を達成し、健康風土醸成につながっていると考えられます。また、健康や運動への取り組みが定着し自発的な動きがでてきました。

ホワイト500への認定に対してRIZAPが少しでも携わることができたのはもちろんですが、ベネッセグループの従業員さまの健康増進にお役立てできたことは、とても嬉しく思っております。

※RIZAPウェルネスプログラム導入による直接的な効果を実証するものではありません。

参照:https://benesse-hd.disclosure.site/ja/themes/154

株式会社ベネッセホールディングスの詳しい事例はこちら

2022初選定|従業員の健康意識・行動が変容:豊田合成株式会社の事例

豊田合成株式会社では、事業活動を推進するには従業員が年齢を重ねても元気でいきいきと働ける支援が不可欠だと考え健康経営をすすめています。健康への取り組みを従業員任せにせず、相互啓発型で実施していくため「職場単位での健康づくり活動」を全社的に展開しました。結果的に2020年度には9割の職場で活動が行われています。

実施されている内容としては、食生活の改善に向けて社員食堂で野菜とたんぱく質を効果的にとれるメニューを提供しているほか、運動習慣の定着を目的とした各種施策を拡充するなど幅広く取り組まれました。

職場単位での相互啓発型の健康づくりを行った結果、定期健診の問診票で「食事に気を配っている」と回答した人の割合は、2019年度の59.4%から2020年度は69.7%に改善。「運動を習慣化している人」と回答した人の割合は同じく20.7%から23.3%に増加しました。従業員の意識や行動に変化が表れています。

\RIZAPでは運動を習慣化する各種メニューを展開中/

法人向けウェルネスプログラム資料(無料)のダウンロードはこちら

引用:2022健康経営銘柄 選定企業紹介レポート

2022初選定|「誕生月健診」で健康維持増進:ヤマハ株式会社の事例

ヤマハ株式会社では、「社員とその家族の健康は会社の財産」とするヤマハグループ健康宣言を行い健康経営を推進しています。「定期健診受診はゴールでなくスタート」と位置づけ20年前からはじまった誕生月健診が健康維持増進の根幹となっています。

従業員の健康意識と健康に関する知識の向上を目指して受診者全員に対し、受診日の午前中には健診結果に基づき医師診察・保健指導・集団健康教育を実施しています。集団教育のテーマは前年度の健診結果などから検討し毎年変更されています。

教育結果の一つとして、誕生日月健診導入前は36.2%だった喫煙者率が、2020年度には10.7%まで低下しました。独自の健診が健康リスクの低減を実現しています。

\RIZAPでは健診結果を用いた健康セミナーも展開中/

法人向け各種セミナー資料(無料)のダウンロードはこちら

引用:2022健康経営銘柄 選定企業紹介レポート

2022初選定|睡眠の質向上に取り組む:株式会社愛和銀行の事例

株式会社愛和銀行では「人」を最大の財産とし、従業員の生産性や働きがいを高めるために健康経営を推進しています。

近年、健保組合による健康スコアリングレポートで健康睡眠習慣リスクが高い結果であったことから、睡眠習慣改善によって生活習慣病の発症リスクを抑える取り組みを実施されています。

「帰宅時間が遅くなると睡眠時間が短くなる」との仮説に基づいて時間外労働の削減に積極的に取り組んだ結果、一人当たりの時間外労働時間(年間)は2016年度172.8時間から2020年度117.6時間まで減少しました。2021年の従業員アンケートでは、平日の平均睡眠時間が6時間未満は45.7%、5時間未満も7.7%まで減少しました。

\RIZAPでは睡眠改善セミナーを展開中/

法人向け各種セミナー資料(無料)のダウンロードはこちら

引用:2022健康経営銘柄 選定企業紹介レポート

中小規模法人部門の事例

従業員規模の少ない中小規模法人部門でも、自社の課題抽出を丁寧に行い、対策・実施をしたことで効果を上げている事例が様々あります。

就業中にフィットネスタイムを設けて不調改善:株式会社エイジェントヴィレッジの事例

株式会社エイジェントヴィレッジでは、将来にわたって安心とやりがいを持ちワークエンゲイジメントの高い会社を目指して、社員に長く安心して働いてもらうため社員の健康づくりに取り組んでいます。

テレワークの推進と比例して、肩こり・頭痛・眼精疲労に悩む社員が増加しプレゼンティーイズムが悪化したことから、フィジカル面での課題抽出と全社員で行う朝礼時のストレッチや15時から15分間のテレワーク中のフィットネス、運動習慣をつけるウォーキングイベントの実施、着座時や歩行時などに良い姿勢を意識する取り組みが行われました。

2021年8月の健康アンケートの結果で、眼精疲労に悩む人の偏差値が25%改善、デスクワークの姿勢が悪い人の偏差値が25%改善しました。

\RIZAPの福利厚生でスポーツジムをお得に利用/

スポーツジムの法人会員資料(無料)のダウンロードはこちら

引用:健康経営優良法人2022(中小規模法人)認定法人取り組み事例集(令和4年3月発行)

食習慣の改善に注力:大垣タクシー株式会社の事例

大垣タクシー株式会社では、健康経営アドバイザーのすすめで健康経営に取り組むようになりました。従業員を対象とした健康習慣アンケートで、「食べ物に関して健康を意識しているか」という問いに対して、「6カ月以内に健康づくりを始める意思がない」と回答する者の割合が25%と、ほかの項目に比べて高かったため課題設定を行いました。

健康を意識した食べ物、食べ方について「6カ月以内に健康づくりを始める意思がない」という従業員の割合を減少することを目標に、食生活に関する情報提供と外部機関提供の食事・栄養管理支援アプリを従業員に無償で配布し、食生活、食習慣の継続的な改善につなげる取り組みを実施しました。

施策をスタートしてから10カ月後に、従業員に健康習慣アンケートを行ったところ、食べ物に関して「6カ月以内に健康づくりを始める意思なし」と回答した者の割合が25%から13%に減少し、食習慣の改善を通して健康を意識する者が増えました。

\RIZAPでは食生活改善プログラムも各種展開中/

法人向けウェルネスプログラム資料(無料)のダウンロードはこちら

引用:健康経営優良法人2022(中小規模法人)認定法人取り組み事例集(令和4年3月発行)

運動機会増加や喫煙の取り組み:社会福祉法人大洲育成園の事例

社会福祉法人大洲育成園では、運動機会増加や健康増進に向けた取り組みをしています。

平日の昼食後のウォーキングやグラウンドでの運動などに20年以上取り組んでいる他、受動喫煙防止のために敷地内を全面禁煙にしています。

そうした健康経営への取り組みを社内外に発信するために玄関前に宣言書を掲示したり、施設の入り口から良く見える箇所に「健康経営優良法人」認定の看板等を掲げています。

健康経営への取り組みは徐々に実を結びつつあり、以前は約30%だった有給消化率が50%にアップするなど、ワークライフバランスを実現している企業として学生からの興味も集めています。

関連リンク:社会福祉法人大洲育成園 Webサイト

運動機会の増進に向けた取り組み:ネッツトヨタ山陽株式会社の事例

岡山県のネッツトヨタでは運動機会の増進に向けた取り組みをしています。

従業員に電子万歩計を携行してもらい、歩数を個人別・部署別で公表したり、ウォーキングコンテストを実施したりするなど、楽しみながら運動を継続する仕組みを構築しました。

また、社員食堂での健康意識向上にも取り組んでおり、カロリー別のおかずを選べるようにしたり、ヘルシーな仕出し弁当を提供したりしています。

そうした健康経営への取り組みが評価されて、岡山県の「おかやま健康づくりアワード」で入賞した他、地元新聞やディーラー業界から数多く取材を受けました。

採用面でプラスに働くなど実際の経営効果も出ており、健康経営の模範例として同業他社から注目を集めています。

関連リンク:ネッツトヨタ岡山 Webサイト

セルフチェックシステムの導入:ナガオ株式会社の事例

ナガオ株式会社では、社長が従業員の健康年齢寿命を延ばしたいとの想いから、セルフチェックシステムを導入しました。

健康状態のWeb問診や測定データの分析結果と個別アドバイスから、肥満傾向の人には食生活に関するアドバイスが送られます。

運動機会の増進にも取り組んでおり、マラソンやソフトボールのクラブ活動の費用を会社が負担したり社内でスポーツ大会を開催したりするなど手厚くサポートしています。

健康経営への取り組みを続けた結果、10年間の離職率が0.5%と低い水準で推移しているだけでなく、ワークライフバランスを重視する就職志願者からの人気を獲得しています。

関連リンク:ナガオ Webサイト

健康経営を効果的に実践するためのポイント

健康経営に取り組むうえで、重要になるポイントを解説します。

健康文化の醸成する

健康経営は単年だけで結果のでる取り組みではありません。そのため、健康文化を醸成できるかどうかが重要なポイントとなります。

健康文化の醸成にあたり、取り組み例として以下のようなものがあります。

・健康情報の定期配信

・健康イベントの定期開催

・健康インセンティブの設計

・家族、取引先を巻き込んだイベントの開催

・健康的な生活習慣ができるようなサポート(社食や福利厚生の充実など)

また、健康イベントなど、従業員が参加する施策については、「参加して良かった、次も参加しよう」と思ってもらえるよう、参加満足度が低くならないように気をつけましょう。

経営層、マネジメント層を巻き込む

従業員を動かすには経営層やマネジメント層による発信や促しが必要になります。

健康経営担当者からの連絡でなく、マネジメント層などが呼びかけることで、従業員の参加意欲も上がると考えられています。

日本人には同調効果は強く働く傾向があるため、部署単位で参加を促し、競い合ったり協力して推進できる仕組みにすると「みんながやってるから自分もやらないと」と思い行動する人も増えてくると想定されます。

そのためにも、まずは経営層、マネジメント層を巻き込み、リーダーシップを発揮してもらうことがポイントとなります。

コラボヘルスを実施する

健康保険組合と協力することで、企業が持っていない健康データ(レセプトデータなど)を活用することが可能となります。

その結果、データの分析が進みより効果的な施策の策定が可能となります。

従業員目線で考える

健康経営において、従業員目線で考えられているかが大きなポイントとなります。

どんなに企業にとってメリットがあることでも、従業員のことが考えられていない施策を行ってしまうと不満につながります。

例えば、長時間労働者への対応として、会社での残業を禁止にし、決められた時間内で業務を完遂するように指示したとします。その結果、従業員は家に仕事を持ち帰り、隠れて残業をする可能性があることは容易に想像できます。ワークライフバランスが悪化し、残業代も付かないため会社への不満が溜まり退職につながるでしょう。

単純に残業を禁止にするのではなく、生産性を高められるように職場環境を改善したり、社員に役立つ研修を実施するなど、本質的な取り組みをしましょう。

働き方改革とセットで推進する

働き方改革とは、少子高齢化社会による就労人口の減少や、働き方のニーズの多様化などを受けて、厚生労働省が推進している取り組みです。働き方改革は、法的に義務付けられている部分も多く、すべての企業が取り組まねばならない課題であると言えます。

具体的には以下の取り組みがなされています。

- 長時間労働の是正

- 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

- 柔軟な働き方がしやすい環境整備

- ダイバーシティの推進

- 賃金引上げ、労働生産性向上

- 再就職支援、人材育成

- ハラスメント防止対策

働き方改革とは、長時間労働による働き過ぎを防止して、従業員が健康な状態で働けるようにするという目的があります。また、子育てや介護など、様々な事情で従来の働き方では働くのが困難だった人々に、リモートワークや短時間勤務など、多様な働き方を認めて、働く意思のある人に働いてもらい、労働人口を増やすという目的もあります。

働き方改革と健康経営という2つの戦略は、ともに労働生産性の向上につながる大変重要な経営戦略です。

働き方改革と健康経営には、「法的な義務」か「各企業任意の取り組み」かという違いがありますが、働き方改革と健康経営の具体的な取り組み内容は多くの部分で共通しています。

どちらか片方だけの推進を検討するのではなく、セットで考えて健康経営を効果的に実践していきましょう。

関連記事:働き方改革のカギは健康経営|関係性と生産性向上のポイント

健康経営に取り組む際のステップ

次に、企業が健康経営に取り組む際のステップについて解説します。

健康経営に取り組む際には優先順位をつけて取り組むことで、効果が上がりやすくなります。

健康経営の効果を最大化するために取り組むべき事項を整理しておきましょう。

ステップ1:健康経営の課題や目的をまとめる

まずは「なぜ」健康経営に取り組むのか目的を明確にするために、企業が抱える健康課題をまとめましょう。

健康診断の結果を分析したり、ストレスチェックやアンケート調査を実施したりして、従業員の健康状態やストレス要因など、一人一人が抱える健康課題を明らかにすることが重要です。

例えば、肥満率が高いのであれば食生活の改善や運動機会を増加させるための取り組みが必要ですし、ストレス数値が高いのであればメンタルクリニックの受診費用の補助や、相談窓口の設置が必要になります。

また、休職率や離職率の高さも健康経営における課題として挙げられます。

従業員の心身の課題を解決してモチベーションや企業への帰属意識を高め、離職率の改善を目指すことができます。

ステップ2:健康経営に取り組むことを宣言する

健康経営に取り組むことは、明文化して社内外に実施を宣言することが重要です。

健康経営への取り組みを経営陣から発信することで、本気であることが社内外に伝わります。従業員にとっても、勤めている会社が健康経営に取り組む姿勢は心強く感じます。

経営者から全社朝礼やミーティングなどで通達する他、社内報やプレスリリースなどのツールで発信し、健康経営に取り組むことを公式に表明しましょう。

また、発信する際には、健康経営を目指す目的や方針、取り組む内容・目標・計画・評価基準などを明文化することが重要です。

健康経営を明文化・宣言することで、従業員や社会からの信頼性が高まり、さらなるイメージアップが期待できます。

経済産業省が健康経営で実績を挙げた企業を表彰する「健康経営優良法人」に選ばれることを目指すのも良いでしょう。

健康経営優良法人とは、従業員の健康に配慮した取り組みを積極的に行っている企業を顕彰する制度です。

健康経営優良法人の概要や、申請~認定までのステップ申請にあたっての注意やポイント、ホワイト500を取得した事例等については

こちらの記事をご覧ください。

ステップ3:健康経営の体制づくりを行う

健康経営に取り組む際には、社内に専門部署や専任者を設けるなどの体制づくりが重要です。

専門部署を設置することで、健康経営の推進に向けた戦略的な企画の実行や評価が可能になり、従業員の健康維持・増進につながる取り組みを継続的に行えます。

従業員の健康管理も含めた労働環境に関連する部署である人事部や総務部を専門部署として任命して「健康経営アドバイザー」を取得させるか、外部から専門家を招くという手段もあります。

外部から招く際には「健康経営アドバイザー」の上位資格である「健康経営エキスパートアドバイザー」の有資格者がおすすめです。

健康経営エキスパートアドバイザーは医療・保健関連以外にも経営に関する資格を併せて有しているので、健康経営を進めるために有効なアドバイスを受けることができます。

健康経営アドバイザーは、健康経営の必要性を伝え、実践へのきっかけを作る普及・推進者です。「健康経営人材の育成・活用を促進」することを目的とし、東京商工会議所が経済産業省より受託を受けて運営しており、2016年にスタートしました。

健康経営アドバイザーの研修を通して、企業に対して健康経営の概要を効果的に伝えるスキルの習得、健康経営を正しく推進するための知識習得が行われます。健康経営が推進される社会的背景やメリット、関連するトピック、健康経営優良法人の認定要件を中心とした実践のポイントを学ぶ研修プログラムになります。

関連記事:

【まとめ】健康経営アドバイザーとは?メリットと役割、資格取得の流れ

ステップ4:計画を立てて実行する

健康経営に取り組む際には、綿密な計画を立てて実行することが大切です。

健康経営の専門部署や担当者が主導して、健康経営に取り組む目的(ゴール)を設定し、逆算して取り組む内容の立案や予算の確保、そして実行という順番で進めていきます。

健康経営で取り組む具体的なアクションには以下のようなものが挙げられます。

- ノー残業デーの実施

- 健康意識を高める講習会の開催

- ストレスチェックの実施

- 産業医の導入

- 講師を招いて運動やストレッチの指導

ノー残業デー実施などの社内で取り組める施策からスタートし、徐々に外部講師を招いた講習会の開催や産業医の導入といったコストが掛かる施策へと移行していきます。

ステップ5:取り組みを評価して改善を続ける

健康課題を改善するための取り組みを実施したら、その成果を評価することが必要です。

定期的に健康診断やストレスチェックなどを実施して改善策の効果を検証し、評価結果をもとに改善策の見直しや新たな施策を検討します。

1ヶ月に一度など、定期的に評価するタイミングを決めておき、設定した最終ゴールから逆算してテコ入れや改善を行いましょう。

途中経過は社内に共有することで参画意識の向上につながります。

また、健康経営には継続的な取り組みが必要です。健康経営の取り組みを社内で定着させ、従業員の健康管理を継続的に行うことで少しずつゴールへと近づけていきます。

健康経営の導入を助けてくれる制度

現在、国の成長戦略にも組み込まれていることもあり、健康経営に取り組む企業数は年々増加しております。

健康経営の関心は全国で高まっており、健康経営の取り組みに対してインセンティブを導入する地方自治体や組織も増えています。健康経営をさらにあと押しするために、普及のための様々な制度が導入されています。

経済産業省は健康経営の普及に向け、「健康経営優良法人認定制度」「健康経営アドバイザー」といった制度を設けています。

健康経営優良法人制度

健康経営優良法人とは、従業員の健康に配慮した取り組みを積極的に行っている企業を顕彰する制度です。「地域の健康課題に即した取り組み」や「日本健康会議が進める健康増進の取り組み」をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人が顕彰されています。

健康経営を実践している大企業や中小企業等が社会的に評価される環境を整備することを目的に、日本健康会議※1が認定しています。

※1 経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体が連携し、職場、地域で具体的な対応策を実現していくことを目的に組織された活動体

健康経営優良法人への理解をきっかけに自社の取り組みを評価・改善することで、従業員や組織が持つポテンシャルを最大限に発揮し、持続的な成長を実現するために推進されています。

健康経営優良法人の取得を目指していく場合、注意しておくべき点が1つあります。

それは、健康経営優良法人は自社の健康経営が適切に進められているかを示すための一つの指標であり、認定されること自体が目的やゴールとなってしまっては本末転倒となってしまうことです。言い換えると健康経営に正しく取り組んでいれば、自ずと健康経営優良法人も取得しやすくなります。

関連記事:健康経営優良法人とは | 認定までのポイントと取組み事例

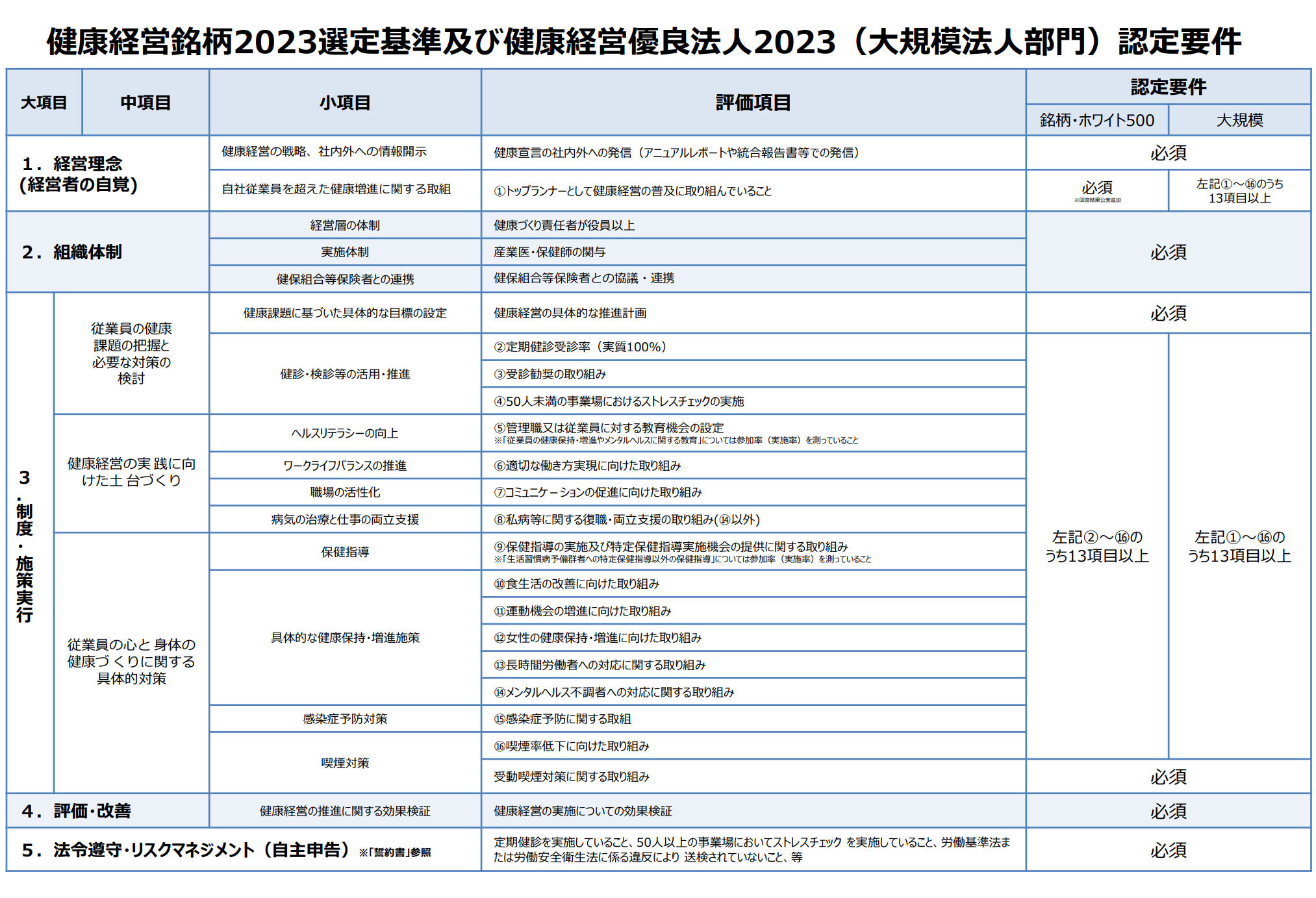

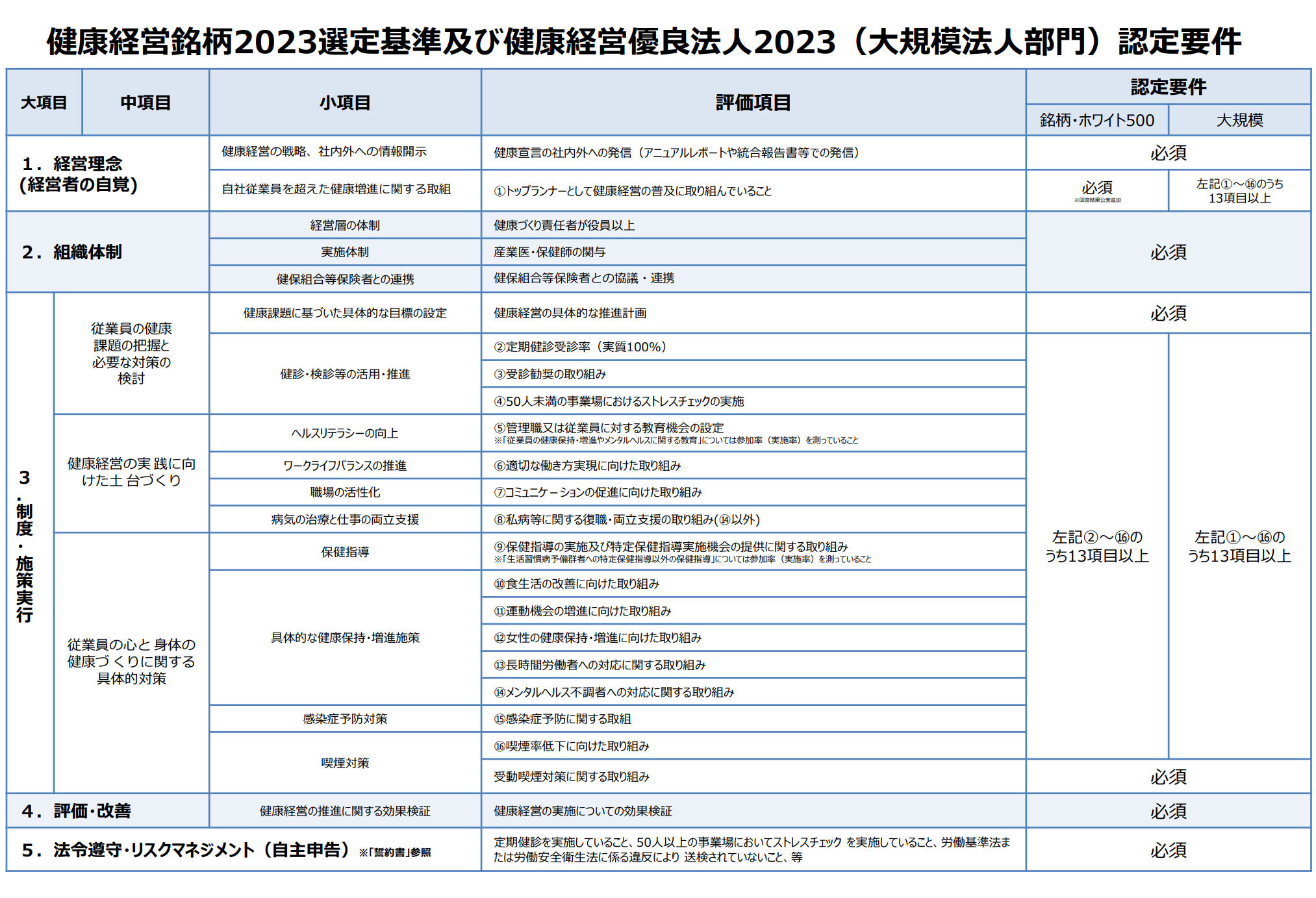

大規模法人部門の認定要件

大規模では下記の5つの大項目と図のような中項目、小項目、評価項目が設定されています。

- 経営理念・方針

- 組織体制

- 制度・施策実行

- 評価・改善

- 法令遵守・リスクマネジメント

引用:健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト 健康経営優良法人2023大規模法人部門認定要件

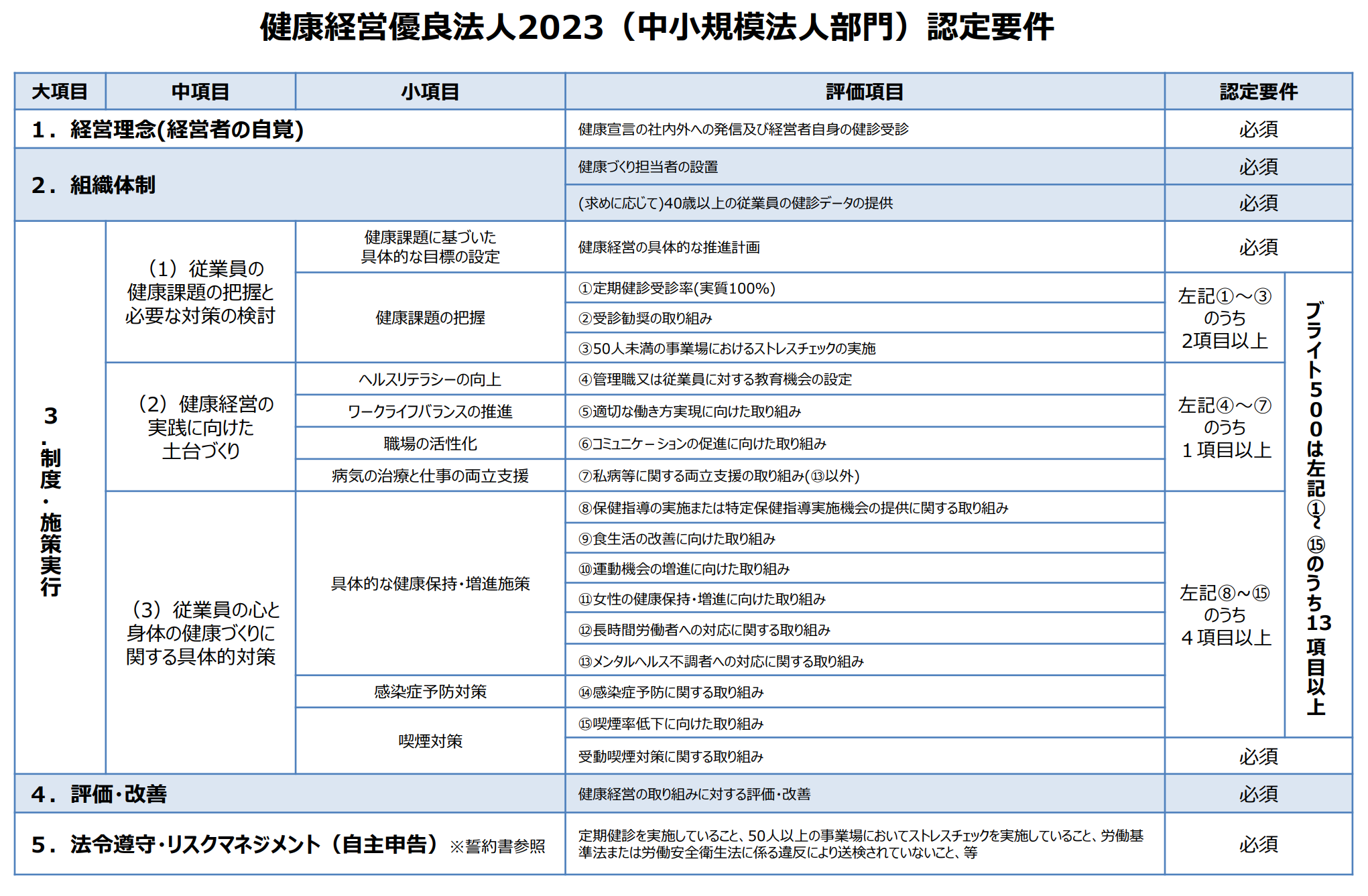

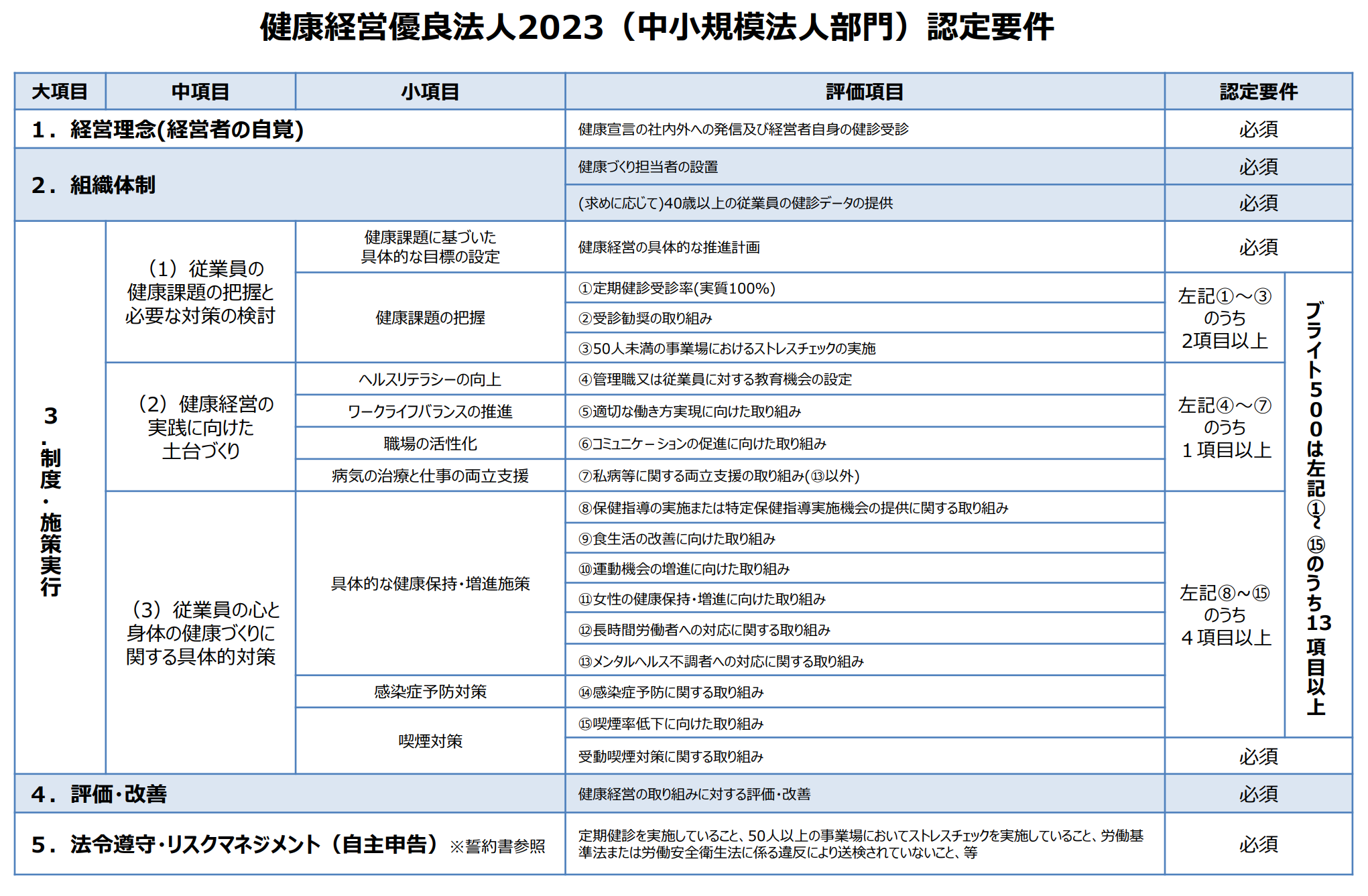

中小規模法人部門の認定要件

中小規模法人でも大規模法人同様、下記の5つの大項目が設定されています。

- 経営理念・方針

- 組織体制

- 制度・施策実行

- 評価・改善

- 法令遵守・リスクマネジメント

大・中項目は共通ですが、大規模と中小規模部門では小項目や評価項目に違いがあり、クリアしなければならない項目数も異なるります。

たとえば、中小規模法人における認定要件の組織体制では、「健康づくり担当者の設置」と「40歳以上の従業員の健診データの提供」が評価項目として設定されています。他方、大規模法人の場合、組織体制は3つの小項目に分類され、「健康づくり責任者が役員以上」「産業医・保健師の関与」「健保組合等保険者との協議・連携」といった評価項目が設定されています。

引用:健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト 健康経営優良法人2023中小規模法人部門認定要件

健康経営アドバイザー制度

健康経営アドバイザーは、健康経営の必要性を伝え、実践へのきっかけを作る普及・推進者です。「健康経営人材の育成・活用を促進」することを目的とし、東京商工会議所が経済産業省より受託を受けて運営しており、2016年にスタートしました。

健康経営アドバイザーの研修を通して、企業に対して健康経営の概要を効果的に伝えるスキルの習得、健康経営を正しく推進するための知識習得が行われます。健康経営が推進される社会的背景やメリット、関連するトピック、健康経営優良法人の認定要件を中心とした実践のポイントを学ぶ研修プログラムになります。

関連記事:【最新】健康経営アドバイザーとは?メリットと役割、資格取得の流れ

健康経営はあくまで経営手法の一種になります。そのため、推進担当者として最新の健康経営の考え方、概念を正確に理解し、最新情報をキャッチアップすることは責務であると考えられます。

資格取得はオンラインで可能で、最短1日で取得可能であることから、自社で健康経営を始めたい経営者・人事労務担当者様にとっては、推進役を担うにあたって健康経営アドバイザーはぜひ活用したい資格・研修・プログラムになるでしょう。

まとめ

健康経営に的確に取り組めば、企業イメージのアップや生産性向上、人材の定着率向上などの効果が期待できます。

また、健康経営には専門部署や担当者を任命して全社的に取り組み、社内外に発信することで企業イメージアップにもつながります。健康経営はすぐに結果が出るとは限らないので、長期的視野を持って改善を繰り返しながら粘り強く取り組んでいきましょう。

「RIZAP 健康経営スタートガイド」を無料で公開

人手不足等の人事課題を解決する手段や健康経営に関する課題、従業員の運動不足、健康リスクに関するお悩み、ご要望はございませんか?様々な課題を解決する手段として、近年健康経営が注目を集めています。

健康経営を推進するために、お役立ち資料「RIZAP 健康経営スタートガイド」をお届けします。

健康経営に取り組むメリットなどを記載した全50ページ超えの保存版です。また健康経営に取り組む際にご活用いただけるRIZAP法人向けプログラムもご提案しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

資料をダウンロードする

![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)