2025.05.01

離職防止のための対策とは?離職の原因と取り組み方を解説

離職者が増えると、企業には業務の滞りや採用・教育コストの損失といった大きなデメリットが生じます。「離職者の多い企業」という評判が立てば、社会的なイメージダウンにもつながりかねません。

この記事では、離職の原因を洗い出し、離職防止の取り組みについて分かりやすく解説します。従業員が健康かつ安全に働ける職場をつくるため、自社にできる離職防止方法をお探しの方は、ぜひ参考にしてみてください。

「RIZAP 健康経営スタートガイド」がご覧いただけます

人手不足等の人事課題に関するお悩みや、従業員の運動不足、健康リスク等の課題解決についてお悩みのご担当者様も多いと思います。健康経営により健康や安全に対して適切な投資をすることで従業員の健康が実現し、組織力の底上げ・向上が期待できます。

健康経営を推進するために、お役立ち資料「RIZAP 健康経営スタートガイド」をお届けします。

健康経営に取り組むメリットなどを記載した全50ページ超えの保存版です。また健康経営に取り組む際にご活用いただけるRIZAP法人向けプログラムもご提案しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

目次

- 7まとめ

離職防止対策を行うべき理由

企業にとって人手不足は今や大きな課題の一つとなっています。離職防止対策は人手不足対策の一つとしてよく耳にしますが、このまま離職防止対策をしないことでどのようなことが起こりうるのでしょうか。下記で詳しく説明していきます。

既存社員の負担が増す・モチベーションが下がる

従業員の離職は、一人当たりの業務量の負担に影響しやすい上に新しい人材が育つまでの間の負担もかかりやすいなどの影響を及ぼします。そのため離職率が上がることは、在職している従業員のモチベーションにも直結するでしょう。

離職率改善の取り組みをすることは、従業員の多様なニーズに幅広く応えることにつながり、従業員の離職防止だけでなく従業員満足度、仕事への意欲の向上等に効果が期待されます。また結果的に離職防止の取り組みは従業員の多様な経験の蓄積による創造性の高まり等が業務に活かされ、企業や組織だけでなく従業員自身のためにもなります。

従業員の健康不安が増す

従業員の健康不安が増すことで、健康不安を抱えての休職や退職(アブセンティーイズム)が増え、離職率の増加につながります。

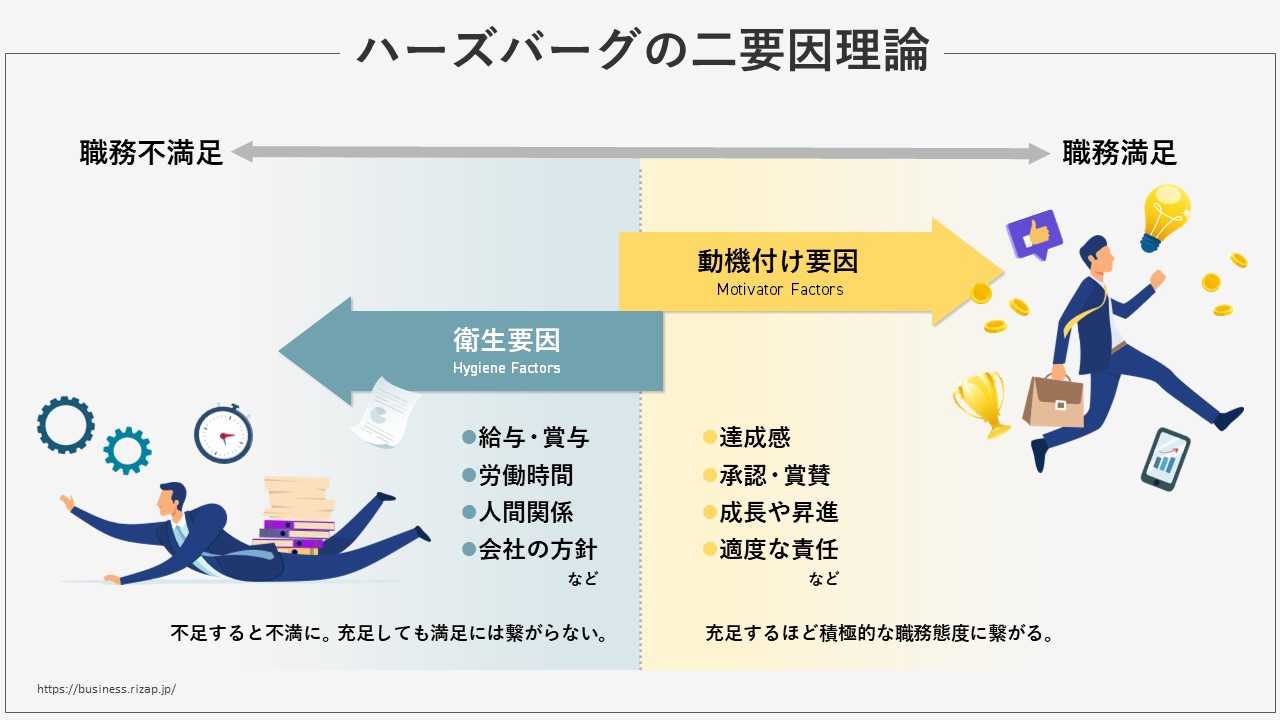

離職率を上げる理由として「二要因理論」という考えがあります。「衛生要因」という不満足に関わるものと、「動機付け要因」という満足度に関わるもので構成されており、衛生要因とは健全に働くための土台となります。その中には「労働条件」「オフィス・作業場環境」「チームワーク」「健康状態」などが含まれます。

厚生労働省による令和2年雇用動向調査結果によると、自主退職理由(会社都合ではない)の78%は「人間関係」などの衛生要因が占めています。つまり、離職には衛生要因が大きく影響していることがわかります。

参照:厚生労働省「令和2年雇用動向調査結果の概要 転職入植者が前職をやめた理由」

実際に、健康経営銘柄・健康経営優良法人における離職率は健康経営を実施していない企業の約2倍以上低い結果が出ています。従業員の健康不安を改善し「衛生要因」を整えることで、離職率を改善することにつながります。

優秀な人材が流出する

上記のように既存社員の負担が増しさらに従業員の健康不安が増すことで、このままこの企業に在籍するメリットがどんどんなくなっていくため、見切りをつけられ転職につながることは目に見えてきます。

力を持った従業員や、近年の転職の敷居の低さから若年層を中心とした従業員は特に転職に踏み切るケースが多くなるでしょう。

そのため、転職に自信がない年齢である従業員や、自社の状況に危機感を持たず改善意欲の乏しい従業員が企業に残ることにもつながり、より既存社員の負担が増すというサイクルになりかねません。

離職防止対策を通じて自社の問題点を模索し、根本的な問題の解決に動くことで、優秀な人材だけでなく人手不足全体の解決につながっていくでしょう。

企業イメージが低下する

離職率が上がることで、やめる人が多い会社というネガティブなイメージにつながります。

離職者が増えると社内の現状をネットに書くこともあるため、悪い印象が広がっていくと、求人にも悪影響をはらんでいます。インターネットが発達した現代社会では、転職時にネットの口コミを見る人が多いので、1人の書き込みがもたらす影響は計り知れません。

離職率を改善することで、報道等による企業のPR効果があるだけでなく企業イメージ向上による自社への誇りの促進という効果もみられるようになり、上記のようなリスクを減少させることができます。

採用・教育コストがかかる

従業員を採用して、第一線で活躍できるようになるまでには多くの時間と費用が掛かります。個人や採用先によって異なりますが、 数か月から1年程度かかるものでしょう。しかし、従業員が定着せずにすぐに退職してしまった場合、その採用費や、従業員に業務を教えることにつぎ込んだ時間が無駄になります。

例えば転職エージェント経由で従業員を採用した場合、採用した人の年収の約30%がエージェントに支払う相場と言われています。理論年収500万円の方の場合、その30%=150万円が採用コストです。

それだけでなく、多くの求人広告の制作・掲載、選考、面接、各種連絡、入社書類の手続き等、採用担当者の工数が発生し、その工数も採用コストとなります。このように、従業員の定着率が低い場合は新しく採用する人の数だけ時間と費用がかかるため、離職率防止の対策はそのリスクを防ぎ企業にとって大きな削減につながります。

また、従業員が出産を機に退職し人員を補充し中途採用者の採用・研修費等がかかるケースでは1人当たり88万円のコストがかかるのに対して、同じ従業員が就業を継続し育児休業を取得し短時間勤務を行うケースは1人当たり72万円のコストとなり、結果的に後者のほうが企業にとってコストがかからないというデータもあります。またこのケースではコストに加え、それまで培われた従業員の知識や経験の損失も防ぐことができます。

参照元:内閣府男女共同参画局 企業が仕事と生活の調和に取り組むメリット(概要版)

「RIZAP 健康経営スタートガイド」がご覧いただけます

人手不足等の人事課題に関するお悩みや、従業員の運動不足、健康リスク等の課題解決についてお悩みのご担当者様も多いと思います。健康経営により健康や安全に対して適切な投資をすることで従業員の健康が実現し、組織力の底上げ・向上が期待できます。

健康経営を推進するために、お役立ち資料「RIZAP 健康経営スタートガイド」をお届けします。

健康経営に取り組むメリットなどを記載した全50ページ超えの保存版です。また健康経営に取り組む際にご活用いただけるRIZAP法人向けプログラムもご提案しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

離職の原因~企業で離職が多くなっている理由~

新規採用者に限らず、長年その企業で勤めていた人の中にも途中で離職する人は出てきます。たとえば長く勤めているうちに仕事上のストレスが少しずつ積み重なり、それが原因でうつになって職場へも行けなくなるといったケースは少なくありません。あるいは、労働条件や労働内容の変化、加齢による体調不良なども考えられるでしょう。

ここでは、離職原因をいくつかのパターンに分けて解説します。

労働条件が希望と合わない

企業が採用する際には、給与や福利厚生などの労働条件を示すことが必要です。しかし、働く側からすれば、実際に働いてみるとイメージと違った、といったことはよくあります。

たとえば、長時間労働が常態化していて深夜まで仕事をしなければならない、休暇を取りにくく柔軟な働き方ができない、激務の割に報酬が安く見合わないといったようなケースです。

こうした労働条件の不満があれば、離職につながりやすくなります。

体調管理が難しい

昨今はメンタルヘルスへの関心が高まっており、従業員の心身状態を定期的にチェックする企業も少なくありません。

メンタルに不調をきたしていると、さまざまなサインがあらわれます。たとえば、コミュニケーションを避ける、急な欠勤や遅刻が増える、これまでに考えられないミスを連発するなどです。

こうした不調のサインが出ていると、健康状態の悪化から離職するおそれが高まっていると考えられます。

信頼関係を維持することが難しい

従業員が経営層や管理者に対して何らかの不満を持っていたり、あるいは企業の将来性に不安を感じていれば、信頼関係を維持することは困難です。たとえば管理者がパワハラやセクハラなどの不祥事を起こせば、社会的な制裁を受けることはもちろん、自社の従業員は離れていく一方だと想定できます。

人間関係がうまくいかない

職場ではチームワークも必要であり、社内での人間関係がうまくいかなければ、仕事へのモチベーションは下がってしまいます。上司や部下、同僚とのコミュニケーションがうまく取れているかどうかは、離職率にも大きな影響を与えるため、注意が必要です。

職場環境が合わない

業種や規模にもよるものの、一般的に企業には複数の部署があり、仕事内容もさまざまです。現在の仕事内容が合っていなければ、毎日苦痛に感じられるかもしれません。またスキルアップや成長がこれ以上見込めない、いくらがんばっても昇進できそうにないといった場合も同様です。

離職防止のための対策

企業にとって人材は欠かせないリソースです。必要な人材を確保できなければ業績アップのチャンスを逃してしまったり、顧客満足度が下がったりとデメリットは甚大です。

ここでは企業として、どのように離職を防止できるのか、効果的な対策について紹介します。

働きやすい職場条件の整備

従業員のなかには、育児や介護などさまざまな事情を抱えた人がいます。労働力が乏しくなりつつある日本において人材を確保するためには、誰でも働きやすい労働条件を整えることが大切です。働きやすい職場条件を整備すれば、やむを得ず離職する人が減ると考えられ、離職防止につながります。

勤務時間や勤務場所に関する自由度が高く、多様な働き方ができる職場を実現できれば、より多くの従業員に働く機会を与えられます。たとえば育児や介護で出社やフルタイム勤務が困難な従業員に、キャリアを途絶えさせずに働いてもらえば、優秀な人材の離職を回避できます。

多様な働き方への対応例として挙げられるのは、以下のような制度です。

- テレワーク制度

- フレックスタイム制度

- 定時退社を推進する制度

- 時短勤務制度 など

他にも、有給休暇や育児休暇、介護休暇などを取得しやすくする、仕事や通勤が原因でけがや病気になったときには速やかに労災を申請できるようにするなどが挙げられます。

関連記事:職場環境とは|改善するアイデアと具体例、取り組み事例

福利厚生の充実

そもそも福利厚生は、給与や賞与などを除いた従業員への報酬やサービスのことです。

大きく「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」のふたつに分けられ、前者には健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料などがあります。従業員の生活を支える保険料などを、会社が一部支払うイメージです。福利厚生の充実は、従業員への金銭面や健康面のサポートを通じて離職防止に貢献します。

一方、法律で定めのない後者は、企業が独自に決められます。従業員の離職を食い止めるとともにモチベーションを上げるために、さまざまな福利厚生メニューを用意している企業は少なくありません。

たとえば、家賃補助や人間ドック、慶弔金や災害見舞金、短時間勤務、食費支援、資格取得支援制度などが挙げられます。

関連記事:【種類別】従業員が喜ぶ福利厚生|導入を検討すべき会社の特徴|RIZAP 健康経営コラム

ストレスチェックの実施

ストレスチェックとは、従業員のストレス状態を調べるための簡易的な検査のことです。ストレスチェックは基本的にセルフチェック方式で行われ、従業員は選択式の調査票を通して、自身のストレス状態を回答していきます。

ストレスチェックを実施することで高ストレス者本人に自覚を促せるだけでなく、部署ごとのストレス状況把握と改善対策が可能であり、従業員の離職を未然に防止することが可能です。

長時間労働対策の実施

「働き方改革関連法」が2019年に施行されて以来、長時間労働に対する考え方はより厳しいものとなりました。

そもそも労働時間は労働基準法第32条により、基本的には1日8時間・週40時間以内と定められています。ただし、上限さえ守ればよいのではありません。できるだけ無駄な業務を減らし、業務効率化を図ることで生産性向上にも期待できます。長時間労働をなくせば、従業員のメンタル面の不調解消にもつながり、離職率の低下に資すると考えられます。

対策としては、勤務時間やタスクを見える化し、適正に管理することです。管理者から意識を変え、業務を公平に振り分けたり、本来無駄な業務を潔く省いたりすることも一案です。テレワークやフレックスタイム制を採用することで、ライフワークバランスの実現にもつながります。

関連記事:長時間労働の原因や引き起こす問題とは?具体的な対策ステップ

適切な評価制度の確立

評価制度を設ける目的としては、企業全体の業績を向上させるため、従業員の処遇や人員配置を決めるため、人材育成のためなどが考えられます。ただし、その制度が従業員の納得できるものであるかは、離職にも関わる大きな問題です。

スキルや能力、成果、行動姿勢などを総合的に評価できる仕組みづくりが不可欠です。評価する上司によってばらつきがないように、客観的で透明性の高さも求められます。こうした評価制度の確立によって、評価に対する従業員の不満や不公平感をなくすことができれば、間接的に離職を防ぐ結果となるはずです。

近年は、従業員自身が設定した目標に対して達成度はどうかを評価する「MBO(目標管理制度)」や、優秀な従業員をモデルとして評価項目を決める「コンピテンシー評価」などを取り入れる会社も見られます。

会社の方向性やビジョンの定期的な発信

企業の将来性に不安を持っている場合には離職のおそれが高くなります。「人はパンのみにて生くるものに非ず」という言葉のように、従業員は給与や生活基盤の安定だけを目的に仕事に従事しているわけではありません。従業員の離職をこうした状況を防ぐにはトップが企業理念を社内外へ明らかにし、従業員には定期的に自社のめざすべき方向性やビジョンを示すことが大切です。

すると従業員一人ひとりが、企業にどう貢献できているのかをイメージしたうえで取り組めるようになります。ひいては、働きがいやモチベーション向上につながり、この企業で長く働きたいと思えるようになり、離職を防ぐことになるでしょう。

具体的な取り組みとしては、企業のWebサイトやSNSで発信する、毎日の朝礼で確認する時間を取るなどがおすすめです。また、人事評価と連動させても説得力があり、社員にインタビューをして社内報で取り上げることで自分事化してもらうことも効果的です。

定期的なアンケート・面談の実施

従業員が企業や仕事に対して、どのような思いを抱いているのかを把握することで、離職を防げることもあります。方法としては、面談などで上司が直接ヒアリングを行うことが一般的です。併せて、1年に数回の頻度で定期的に社内アンケートも実施してみましょう。不満点などを把握し、適切な対策につなげれば、離職を防ぐことが可能です。

項目は、以下を基に構成すれば、どの部分に満足、あるいは不満を抱いているのかを把握できます。

- 企業理念やビジョン

- 仕事内容

- 評価制度

- 人間関係

- 職場環境

- 福利厚生

もし不満率が突出して高い項目があれば、その項目に絞って掘り下げるためのアンケートを実施するのも一案です。

退職者ヒアリング

退職者ヒアリングは、職場を離れることが決まった従業員から退職の理由やきっかけについて聞き出すことで、自社の職場環境における問題点を客観視し、それに対する改善策を講じるためのプロセスです。

従業員の離職防止を図るうえで、「退職につながるきっかけ」を把握しておくことは大きな意味を持ちます。できるだけ本音を聞き取ることに努め、在籍している従業員への施策に活かしていきましょう。

コミュニケーションの活性化

基本的に仕事はチームで行うため、双方のコミュニケーションが欠かせません。もし思わぬ離職者が出た場合は、コミュニケーション不足がなかったかどうかを確認することが必要です。たとえ仕事で行き詰まったとしても、上司や同僚に話を聞いてもらえる環境なら、離職を防げるかもしれません。ぜひ風通しのよい職場づくりをめざしましょう。

方法としては、日々の対話を大切にする、研修を取り入れる、ミーティングの前にはアイスブレーキングタイムを設けるといったこともおすすめです。

関連記事:社内コミュニケーションを活性化するアイデアと成功事例

上司のマネジメントスキルの向上

仕事を進めるなかで、上司がしっかり見てくれていると思えば、部下の仕事に対するモチベーションが向上します。ひいては、離職を防ぐだけでなく、チーム全体の業績アップにもつながります。

一方、上司の何気ない一言で部下を傷つけ、ハラスメントになっているケースも少なくありません。

マネジメント力を向上させるには、管理者向けにも定期的に研修などを実施するのが一般的です。ただ、研修で終わるのではなく従業員の立場をよく理解し、働きやすい環境を作れるように日々マネジメント力を磨くことが求められます。

定期的なフィードバックの実施

どの社員も自分の仕事ぶりが認められずフィードバックも得られない状況が続けば、徐々に定着率に影響する従業員エンゲージメントは低下していきます。

また、上司からのフィードバックの頻度と働きやすさの関係を みると、フィードバックが全く実施されない場合は働きにくいと感じている者が働きやすいと 感じている者より多く、半年に1度よりも高い頻度でフィードバックが行われる場合は、働き やすいと感じている者の割合は横ばいとなっています(令和元年版労働経済の分析)。

今後の行動に関するアドバイスや、行動した内容の重要性や意義に ついての説明など、よりきめ細やかに充実した内容のフィードバックを行うことにより働きやすさが向上する可能性が示唆されています。

- 定期的な1on1の実施

- 成果管理方法の見直し

研修制度の整備

企業での業務をスムーズにこなしていくためには、より深い知識を得ることが大切です。研修制度を整備することで、仕事に対する知見が増え、離職を防げることもあります。

その際、階層別に実施するのがポイントです。たとえば新人研修、若手社員研修、リーダー(中堅層)研修、マネージャー研修などが挙げられます。どれかひとつではなく、複数の階層別研修を平行して実施すれば、従業員全体の意識向上にも役立ちます。

関連記事:人材育成を進めるには|ステップや階級ごとの育成例を紹介

育成施策の見直し

これまで、多くの企業では採用と育成を別個のものとして取り組んできました。しかし、それらは本来つながりがあります。そこで現在の人事トレンドでは、入社から配属、育成を、個々の特性やスキルに応じて検討していくことが重要視されています。

入社前なら内定者同士が交流を深められるよう懇親会を開いたり、入社後は企業のことや業務内容をよく理解してもらえるように研修を組んだりすることがおすすめです。その後は、定期的に状況を見ながら、学びをより深められる機会を設けられると、よい刺激にもなります。自分が適切な育成を受けられているとの実感があれば、スキルアップを目指す意欲も生まれ、離職という選択肢を取らなくなることが期待できます。

成長できる環境や支援体制の構築

単に報酬を得る場ではなく自身のスキルアップにつながる職場は、従業員の意欲を高めていきます。成長できるチャンスに恵まれるため、従業員が自分のキャリアを描きやすく、この先も自社で長く働きたいと考えてもらえる確率が高まります。仕事を通じた成長の実感は、仕事のやりがいを感じるうえで重要な要素のひとつです。自身のキャリアを考える人材にとって日々の業務が自身の成長につながっている実感は、仕事を続けていく上で何よりのモチベーションになります。

- 自社内の研修、勉強会の企画を強化する

- スキルを活かせる仕事を任せる

- 別の分野で新しい経験を積む

- 新しいプロジェクトに挑戦する

- 外部の講師を招いたセミナーを開催する

福利厚生での自己啓発・キャリア支援

福利厚生による自己啓発のサポートは、従業員のモチベーションアップや能力向上につながるというメリットがあります。また個々の従業員が自己啓発を行い、各自の能力を高めることは企業の生産性アップにつながります。

また、キャリアアップしたいと考えている求職者に向けて、キャリア支援を福利厚生制度に含めることも効果的です。求職者から選ばれやすくなるだけでなく、人材育成上の課題解決にもつながります。

自己啓発・キャリア支援の例として挙げられるのは、以下のようなものです。

- 資格取得補助

- 資格試験受験料補助

- 海外研修制度

- 図書購入費補助

- 語学学校の受講費用補助

- eラーニングや通信教育費用の補助

従業員の健康への投資

従業員の健康悪化は、モチベーションを低下させ離職率の増加を招きます。そのため人的資源の心身を健康に保つための仕組みが必要です。健康増進の取り組みとしては、運動習慣・食事習慣・メンタルヘルスの生活習慣に関わるテーマから改善に取り組むとよいでしょう。

運動促進

身体活動・運動の促進は生活習慣の改善だけでなく、プレゼンティーイズムの改善にもつながります。プレゼンティーイズム(presenteeism)とは、WHO(世界保健機関)によって提唱された、健康問題に起因するパフォーマンスの損失を表す指標です。欠勤には至っていないものの「健康問題が理由で生産性が低下している状態」を指します。言い換えると、心身の不調によって、パフォーマンスが思うように出せない状況のことです。

プレゼンティーイズムによる一人当たりの年間損失額の1位は頸部痛・肩こり、3位は腰痛となっています。これらの症状に対して、デスクワーク環境の改善に加えて、定期的な身体活動が役立つと考えられます。

- ウォーキングイベントへの参加

- 運動会などのスポーツイベントの実施

- ラジオ体操の実施

- 運動サークルの運営

- 徒歩や自転車での通勤環境の整備

- スポーツクラブへの補助金、福利厚生の整備

関連記事:健康経営を推進する運動の取り組み|企業事例と具体例

食生活の改善

適切な量とバランスの良い食事は運動習慣と並んで生活習慣病予防の基本となります。職場において、従業員が自ら正しい食事を選べるように、継続的な情報提供や実践活動、サポートが必要になります。

- 社食などで健康づくり支援メニューを提供

- 社食等での栄養素・カロリー等の表示

- 健康に配慮した食事・飲料の提供や補助

- 食生活改善アプリ提供等のサポートの実施

メンタルヘルス対策

従業員の健康の中でも特に離職防止に関わる要素としてはメンタルヘルスが挙げられます。

厚生労働省の実施している労働安全衛生調査によると、仕事で強いストレスを感じている従業員の割合は約6割となっています。メンタルヘルス不調は集張力や判断力が低下します。また、一緒に働いている身近な仲間へと不穏な空気感が伝わり、チーム全体のモチベーション低下につながる恐れもあります。

そのため、メンタルヘルス不調者が早期発見できるための体制を整備したり、ストレス緩和ケアやセルフケア研修の実施、ラインケアに関する教育・研修の実施を行うことが重要になります。

- 職場環境の改善

- 早期発見のための体制整備(相談窓口の設置など)

- ストレス緩和ケア、セルフケア研修の実施

- ラインケアに関する教育・研修の実施

関連記事:【まとめ】職場のメンタルヘルス対策の具体例|事例と取り組み方

離職防止ツールの活用

離職をより効果的に防止したいなら、ツールを活用するのもひとつです。離職防止ツールとは、社員の早期退職を予防し、定着率を高めるための機能を備えたITツールです。たとえば、モチベーションを向上させる機能や退職の原因を分析できる機能などを活用できます。

現在は、さまざまな離職防止ツールがあります。分析結果が分かりやすいものかどうか、入力方法には柔軟性があるかどうか、離職防止に向けた具体的なアドバイスをもらえるかどうかなどのポイントで、選ぶようにしましょう。

スキルアップの支援

従業員の中には、将来のキャリアビジョンを考え、離職を決意する人も少なくありません。しかし、スキルアップを支援してもらえる制度があれば、離職防止につながるかも知れません。近年は従業員に新しい能力を身に付けてもらう「リスキル」といった用語も注目を集めています。

具体的には、英会話教室の受講料を一部負担したり、資格取得のための通信教育制度を使えたりといったことが挙げられます。厚生労働省では、従業員向けに職業訓練を行った場合の助成金も用意しているため、活用するのもおすすめです。

関連記事:【2025】福利厚生サービス17選|特徴、各費用を解説|RIZAP 健康経営コラム

健康経営の実施

「健康経営」とは、従業員の健康管理を重視することが会社の成長につながると考える企業戦略の一種です。1990年代のアメリカから広まり、現在はSDGsなどとともに多くの会社が取り組んでいます。従業員の心身を健康に保つことで、仕事へのモチベーション向上が期待できるほか、不調による離職を防止できます。

健康セミナーやウォーキングイベントを実施すれば、従業員の健康に対する意識も向上するはずです。ほかにもノー残業デーを設けたり、テレワークやフレックスなど多様な働き方を認めたりすることも一案です。

関連記事:【徹底解説】健康経営とは?もたらす効果、取り組み事例

従業員の心身の状態を健全に保つ仕組みづくり

最低限の一般健診に加えて、プラスアルファの検診における費用を補助することもできます。脳ドック、CT肺・心血管ドック、婦人科検診は、オプション検査であるため余分な費用負担があり、気になっているものの診てもらう機会が少ない従業員もいることでしょう。一部でも費用補助があれば、検診を受けるよう促されるかもしれません。病気の予防・早期発見が可能になり、病気による離職予防につながります。

健康に直結する施策は、従業員に「長く健康的に働いてほしい」というメッセージを届けることにもなり、自社への印象アップに寄与します。

【具体的な施策例】

- 健康診断の費用補助を行う

- 運動講座の実施や運動器具の設置を行う

- 社内食堂などで健康メニューを展開する

- 禁煙の奨励や金一封の贈呈を行う

どの対策から導入したらよいか決める方法

数ある離職防止の取り組みの中で、自社にとって優先度の高い取り組みを導入する際には選択方法に戸惑う場合があるかもしれません。

何らかの方法で取り組みの優先度がある場合には問題ありませんが、もし取り組み順序に迷う場合には下記のような方法で順番や優先度を決めることができます。

従業員アンケートや面談の活用

従業員アンケートや面談を行うことで、今いる従業員がどのようなことにストレスを抱えているかであったり、実際にどの程度心身に不調をきたしているか、またその理由などを直接うかがうことにつながります。

面談で全従業員に話を聞くのは難しいかもしれませんが、定期的・高頻度に従業員アンケートを行うことで従業員の様子を確認しながら、必要な対策を見逃していないかチェックしていきましょう。

従業員の言葉を直接聞き取ることは、取り組みの優先度決めに直結するでしょう。

ストレスチェックの活用

ストレスチェックは、メンタルヘルス不調を未然に防ぐために、自分のストレスがどのような状態なのかを可視化する検査です。これによってストレスを溜めすぎないように注意したり、専門の医師に相談したり、業務の軽減を事業場に行ってもらったりするなどの対応を行えます。

ストレスチェックを実施することで従業員のメンタルヘルス不調を未然に防いだり、早期対応をしたりできることが挙げられます。高ストレス者の多い職場は人間関係もギスギスしやすく、不注意などによるヒューマンエラーも起きやすくなります。高ストレス者のメンタルケアをすると共に、職場に内在するストレス要因を見つけて事前に対策を打つことで、職場環境の改善や労働生産性の向上を期待できるでしょう。

そういった対策を進めることで、どのような対策がメンタルヘルス不調からの離職を防止する取り組みとして必要かについて優先順位をつけることにつながります。

関連記事:ストレスチェック制度とは?対象者、目的、メリット、実施方法

離職防止ツールの活用

離職防止の取り組みを実施する際に、下記に示したような離職防止ツールを活用することで何をどう取り組んだらよいのかをツールのサポートを用いて検討することができるでしょう。

どのような角度でどのように課題を抽出するかはツールによって異なりますが、自分たちの見えなかった問題が浮き彫りになったり、優先度をつけるのに役立ったりするだけでなく、離職率改善以外の組織全体の課題を浮き彫りにするためにも役立つものが多くなっています。

離職防止ツール7選

離職防止ツールは離職防止専用のツールというわけではなく、各社様々な診断方法を用いて適切な離職防止の取り組みを進めていくためのツールとなっています。それぞれの特性に合わせて自社に合うツールをご確認ください。

Geppo(株式会社ヒューマンキャピタルテクノロジー)

引用:Geppo

株式会社ヒューマンキャピタルテクノロジーが運営するGeppoは、個人のパルスサーベイと組織診断を低コストで従業員のコンディション把握やエンゲージメントサーベイを効果的に実施し、離職率の改善や、オンボーディングの成功など人事業務を支援するツールです。人事における「個人の課題」と「組織の課題」を見える化し、働き方改善を個人・組織の両方からささえるHRサーベイです。

- 25人~数万名規模の企業まで、業界業種問わず、幅広く導入可

- サイバーエージェントの成長を支えた従業員のコンディション変化発見ツール

- 個人サーベイ(パルスサーベイ)と組織サーベイ・組織診断を、手頃な価格で提供

- 全国就業実態調査(JPSED)から退職・休職の要因を導き出し、3つの質問で多くの人事課題を網羅できるように設問を設計

- テレワークにおける従業員のストレスマネジメントにも最適

参照:Geppo

ラフールサーベイ(株式会社ラフール)

引用:ラフールサーベイ

株式会社ラフールが運営するラフールサーベイは、ウェルビーイング/人的資本経営を支援・実現する、組織改善ツールです。計算されつくした設問から導かれる課題とその要因、そこからは離職率の改善等の組織のあらゆるリスクから会社を守るための情報はもちろん、組織のパフォーマンスを上げるための要素を正確に知ることができます。

- 導入社数1,600社

- 組織の強みと課題が必ず見つかる

- サーベイ運用のプロフェッショナルが徹底支援

- 従業員のセルフマネジメントを促進する充実の機能

- 基本的なサーベイ機能だけではなく、従業員にフォーカスした機能も標準搭載

参照:ラフールサーベイ

wevox(株式会社アトラエ)

引用:wevox

株式会社アトラエが運営するwevoxは、目に見えない「従業員の心理状態や特性、組織のカルチャー等」を可視化することで、よりよい意思決定や行動のきっかけを組織の中に生み出し、エンゲージメント高い組織づくりに貢献する組織力向上プラットフォームです。意思決定や行動のきっかけを作る上で重要となる心の状態を、サーベイという仕組みを通して可視化し結果を解釈することでアクションに繋げられる状態を実現し、従業員の離職等の課題や悩みを解決しています。

- 導入組織は2,940以上、回答データは累計1億9,400万件超

- 組織状態を測定し、可視化

- 可視化されたデータを元に組織の状態を把握

- AIサポートによって分析結果からできることをアドバイス

- ニーズに合わせてご利用いただけるオプションも用意

参照:wevox

ミイダス組織サーベイ(ミイダス株式会社)

引用:ミイダス

ミイダス株式会社が運営するミイダス組織サーベイは、社員のコンディションを把握してパフォーマンス向上や離職率改善への有効なアクションがとれるサーベイとなっています。毎月簡単なアンケートを実施するだけで、社員やチームのコンディションをカテゴリ別に可視化し、今とるべきアクションも分かるので、パフォーマンス向上や離職の未然防止に役立ちます。ミイダス組織サーベイなら企業の成長を阻害する要因を特定し、改善に役立てることができます。

- 簡単なアンケートでデータ収集

- 変化や兆候を見逃さない

- 一人ひとりに合わせたアクションを実施

- 実施頻度を毎月、隔週などより短期の設定も可能

- 社員評価、コンピテンシー診断と組み合わせが可能

参照:ミイダス

EX Intelligence(株式会社HRBrain)

株式会社株式会社HRBrainが運営するEX Intelligenceは、組織改善を素早く的確に行うために、独自の設問設計により、改善アクションを明確に従業員エンゲージメントの向上をかなえる組織サーベイです。組織全体の状態の可視化はもちろん、従業員ひとりひとりにフォーカスした分析が可能な組織診断サーベイとなっており、離職対策などの改善施策に直結した設問項目で、経営・人事・現場、すべての方に活用することができます。

- 累計導入社数2,000社以上の実績

- 高いカスタマイズ性で自社にあった運用を実現

- 部署・年齢・役職・性別・評価データなど豊富な分析軸を活用し、組織ごとの根本課題を特定可能

- エンゲージメント状態の定量化を実現し人的資本の情報開示に必要な人材データの収集が可能

- 自由に組み合わせできるオリジナルプランを設計

HRMOSタレントマネジメント(株式会社ビズリーチ)

株式会社ビズリーチが運営するHRMOSタレントマネジメントは、人事と経営をデータでつなぐ人材活用システムとなっています。採用からの定着支援・離職防止、最適配置・パフォーマンス向上、評価・考課プロセスの最適化など現状を把握しながら、課題がわかり実現できるシステムです。

- 「HRMOS採用」との情報連携

- 閲覧範囲の設定で安心のセキュリティ

- 使いやすさを徹底的に考えたデザイン

- タレントマネジメント成功に向けた伴走体制

- BOXIL SaaS AWARD 2023 タレントマネジメントシステム部門1位

CYDAS サイダス(株式会社サイダス)

引用:サイダス

株式会社サイダスが運営するCYDAS(サイダス)は、働くすべての人が使えるシステム設計となっている「働きがい」をつくるべく生まれたシステムです。一人ひとりの意思や価値観等のキャリアプラン、結婚出産・異動希望等のライフステージ等、変動しやすい「動的データ」も入力を促す機能で確実にキャッチし、最新のデータを人事施策に活かせます。

- 目的によって追加できるモジュールで組織にあったプランにカスタマイズ

- 一人ひとりの「働きがい」をつくり、組織の成長につなげるメカニズム

- 金融機関などの厳しい基準にも対応する万全のセキュリティ対策

- ISO対応のダッシュボード 組織の状態を見える化

- システムの連携・効率化を実現 戦略人事を加速

参照元:サイダス

従業員のメンタル不調、健康不安を予防する取り組み

離職防止の対策には上記に記したものと同時に、従業員のメンタル不調や健康不安を予防するための対策が不可欠です。

それらの対策に3つの段階とは、ストレスに対してどの段階で予防・対処するのかという考えに基づいた枠組みで、一次予防・二次予防・三次予防に分かれています。

一次予防とはメンタルヘルス不調・健康不安を未然に防止、予防することです。心身ともにに不調をきたすことのないよう、職場や業務に起因するストレスを未然に防止する段階です。従業員が自分で行うストレス緩和ケアのほか、ストレスチェックの実施、業務環境の改善がこの段階に含まれます。

二次予防は、メンタルヘルス不調・健康不安を早い段階で発見し、適切な措置を行う「早期発見」です。重度な精神疾病に至る前に、早い段階で不調を把握・発見し、対処するための取り組みのことを指します。

三次予防は、メンタルヘルス不調を発症したりすでに体調を崩してしまった従業員の治療と、休職後の職場復帰・再発予防の取り組みです。おろそかにすると、再発したり離職につながることもあるため、慎重に取り組む必要があります。

関連記事:メンタルヘルス不調の予防策は? セルフケアや企業が講じるべき対策

一次予防対策の具体例:未然防止につながる取り組み

一次策はメンタルヘルス不調・健康不安を未然に防止する「予防」です。心身ともに不調をきたすことのないよう、職場や業務に起因するストレスを未然に防止する段階です。

従業員が心身の治療を必要とする状況になる前に、企業としてメンタルヘルス不調・健康不安を未然に防ぐことが大切です。従業員が自分で行うストレス緩和ケアのほか、ストレスチェックの実施、業務環境の改善がこの段階に含まれます。

≪一次予防の具体例≫

- 解決すべき課題を特定する(ストレスチェック・従業員サーベイ・健康診断等)

- メンタルヘルス対策の目標設定・実施計画を練る

- 従業員のセルフケアを強化する

- 従業員のヘルスリテラシーを高める

- 心理的安全性を高める

- 運動習慣を定着させる

- 食習慣の改善を後押しする

- 休養を見直す

- 職場環境を整える

- 健康経営を推進する

二次予防対策の具体例:早期に発見し、早期治療につなげる取り組み

二次予防は、心身の不調を早い段階で発見し、適切な措置を行う「早期発見」です。重度な体調不良に至る前に、早い段階で不調を把握・発見し、対処するための取り組みのことを指します。

具体的には、心身不調者本人・上司・同僚への気づきの支援や検診、相談窓口などの体制整備があります。

SOSを上げたり、気兼ねなく相談できる風土醸成により、二次予防が効果的に働きます。ストレスチェックはメンタルヘルス対策の一次予防に用いられるものですが、副次的な効果として体調の早期発見(二次予防)にもなります。

不調に気付いた時に、ためらわずに相談できる相談窓口を社内外に設置したり、産業医との面談機会を設けることも重要です。

≪二次予防の具体例≫

- 健康診断の100%実施する

- ラインケアを強化する

- 高ストレス者の面談を実施する

- 若年層も含めた特定保健指導を実施する

- 相談窓口を設置する

三次予防対策の具体例:従業員の復帰支援の取り組み

三次予防は、心身の不調を発症してしまった従業員の治療と、休職後の職場復帰・再発予防の取り組みです。おろそかにすると、再発したり離職につながることもあるため、慎重に取り組む必要があります。

≪三次予防の具体例≫

- 産業医の協力体制をつくる

- 復帰支援制度をつくる

まとめ

人材は企業が事業を継続していくうえで不可欠であり、必要に応じて確保しなければなりません。そのため、もし離職者が増えるとさまざまな悪影響が及びかねません。離職を防ぐため、まず原因となる因子がないかチェックした上で、従業員の立場に立ち、さまざまな観点から対策に取り組んでいきましょう。

「RIZAP 健康経営スタートガイド」を無料で公開

人手不足等の人事課題を解決する手段や健康経営に関する課題、従業員の運動不足、健康リスクに関するお悩み、ご要望はございませんか?様々な課題を解決する手段として、近年健康経営が注目を集めています。

健康経営を推進するために、お役立ち資料「RIZAP 健康経営スタートガイド」をお届けします。

健康経営に取り組むメリットなどを記載した全50ページ超えの保存版です。また健康経営に取り組む際にご活用いただけるRIZAP法人向けプログラムもご提案しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。