2025.05.30

健康経営のメリットとは?デメリットや効果的な取り組み方

近年、健康経営の注目度が高まっています。

健康経営とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法です。

健康経営を実践することで企業、従業員は多くのメリットをうけとることができます。たくさんのメリットがある一方で、注意しなければならないポイントもあります。

この記事では、健康経営のメリットや注意ポイントを解説し、効果的な健康経営の取り組み方を解説していきます。

「RIZAP 健康経営スタートガイド」がご覧いただけます

人手不足等の人事課題に関するお悩みや、従業員の運動不足、健康リスク等の課題解決についてお悩みのご担当者様も多いと思います。健康経営により健康や安全に対して適切な投資をすることで従業員の健康が実現し、組織力の底上げ・向上が期待できます。

健康経営を推進するために、お役立ち資料「RIZAP 健康経営スタートガイド」をお届けします。

健康経営に取り組むメリットなどを記載した全50ページ超えの保存版です。また健康経営に取り組む際にご活用いただけるRIZAP法人向けプログラムもご提案しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

目次

- 10まとめ

健康経営とは

健康経営とは、『従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法』です。

あくまで企業が用いる経営手法ですので、従業員の健康を促進することは手段であり、目的は組織の活性化・生産性の向上であり、最終的には業績向上、企業価値の向上を目指します。

生産年齢人口の減少や従業員の高齢化、人手不足などの社会的課題を背景に、2013年から国の成長戦略として本格的にスタートしました。

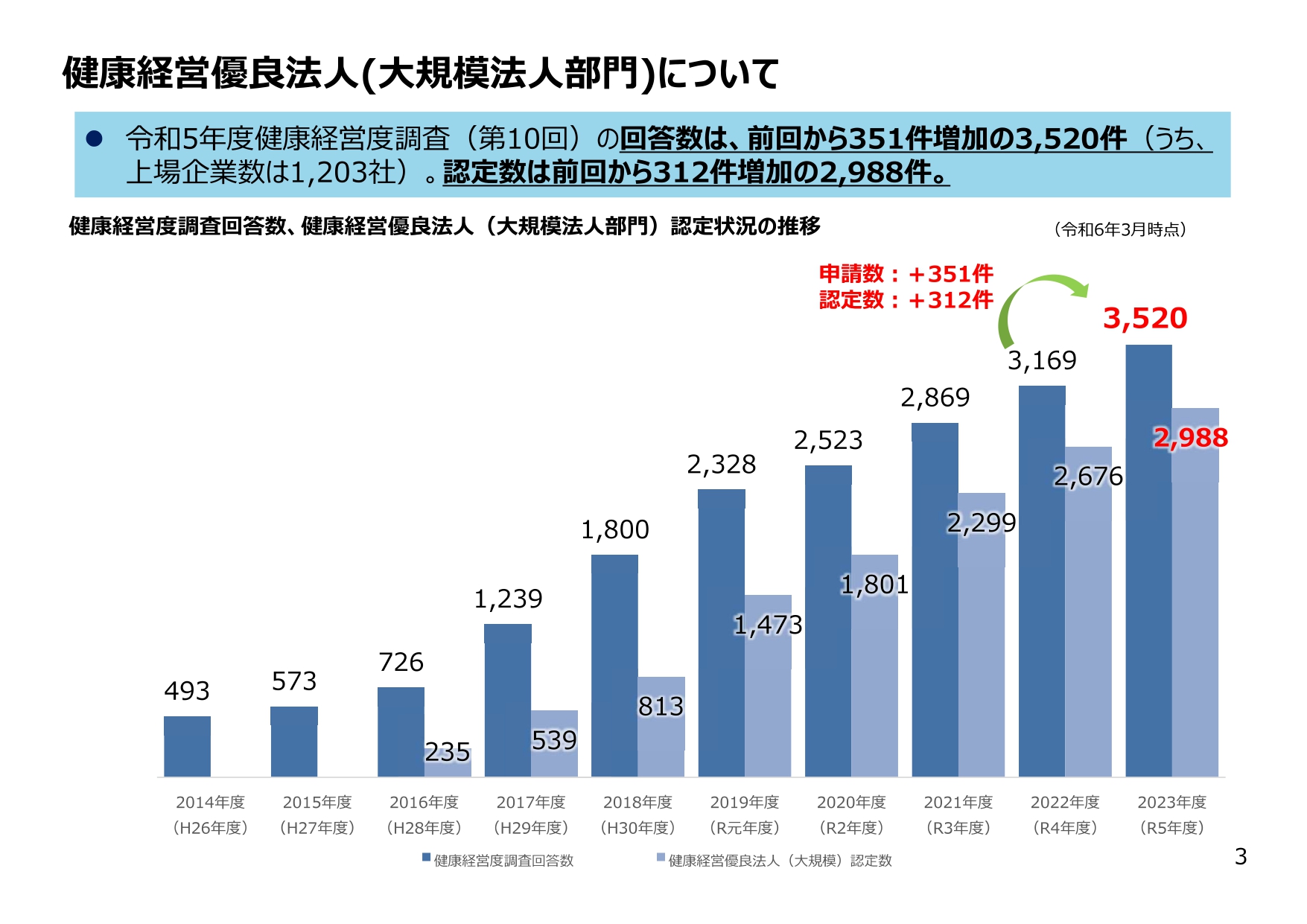

経済産業省が健康経営の普及を推進するために、「健康経営銘柄」「健康経営優良法人認定制度」といった評価・顕彰制度を設けています。

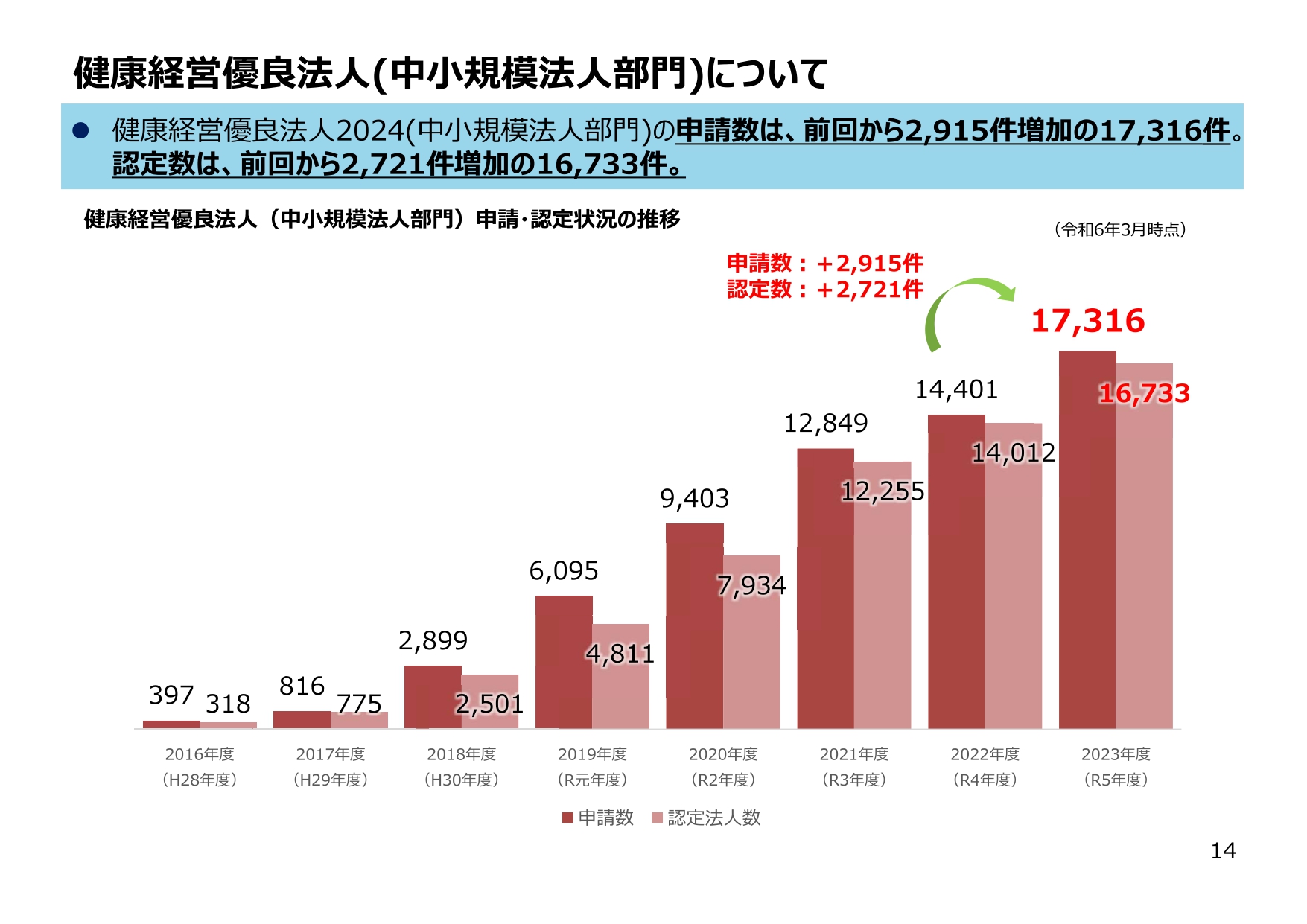

健康経営に取り組む企業数は年々増加しており、健康経営優良法人への申請数をみると、2016年度の申請数が約400法人だったのに対し、2020年度は20倍以上の約9,400法人となっています。

関連記事:【徹底解説】健康経営の取り組み方│企業にもたらす効果や事例

健康経営優良法人とは

健康経営優良法人とは、従業員の健康に配慮した取り組みを積極的に行っている企業を顕彰する制度です。「地域の健康課題に即した取り組み」や「日本健康会議が進める健康増進の取り組み」をもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人が顕彰されています。

健康経営を実践している大企業や中小企業等が社会的に評価される環境を整備することを目的に、日本健康会議※1が認定しています。

※1 経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体が連携し、職場、地域で具体的な対応策を実現していくことを目的に組織された活動体

健康経営優良法人への理解をきっかけに自社の取り組みを評価・改善することで、従業員や組織が持つポテンシャルを最大限に発揮し、持続的な成長を実現するために推進されています。

健康経営優良法人の取得を目指していく場合、注意しておくべき点が1つあります。

それは、健康経営優良法人は自社の健康経営が適切に進められているかを示すための一つの指標であり、認定されること自体が目的やゴールとなってしまっては本末転倒となってしまうことです。言い換えると健康経営に正しく取り組んでいれば、自ずと健康経営優良法人も取得しやすくなります。

関連記事:【2025】健康経営優良法人制度とは?| 認定までのポイントと取組み事例

健康経営銘柄とは

健康経営優良法人について調べていると、「健康経営銘柄」という言葉をよく目にします。健康経営優良法人の申請フローにも同列で表記されています。

健康経営に優れた企業として選定される点では健康経営優良法人と同じですが、下記の点が異なります。

- 東京証券取引所の上場会社の中から選ばれること

- 経済産業省と東京証券取引所との共同で選定されること

- 原則1業種1社の選定であること

- 投資家にとって魅力ある企業を可視化し、企業の健康経営の取り組みを推進すること

- 選定されると投資家にとって魅力的な企業として紹介されるため、株価の向上が期待できること

また、認定の先にあるものも異なります。健康経営優良法人は従業員が持続的かつ健康に働き続けられる企業へと発展することにつながるのに対し、健康経営銘柄は投資機会の創出や企業価値そのものを向上させることに重きを置いています。

健康経営アドバイザーとは

健康経営アドバイザーは、健康経営の必要性を伝え、実践へのきっかけを作る普及・推進者です。「健康経営人材の育成・活用を促進」することを目的とし、東京商工会議所が経済産業省より受託を受けて運営しており、2016年にスタートしました。

関連記事:【最新】健康経営アドバイザーとは?メリットと役割、資格取得の流れ

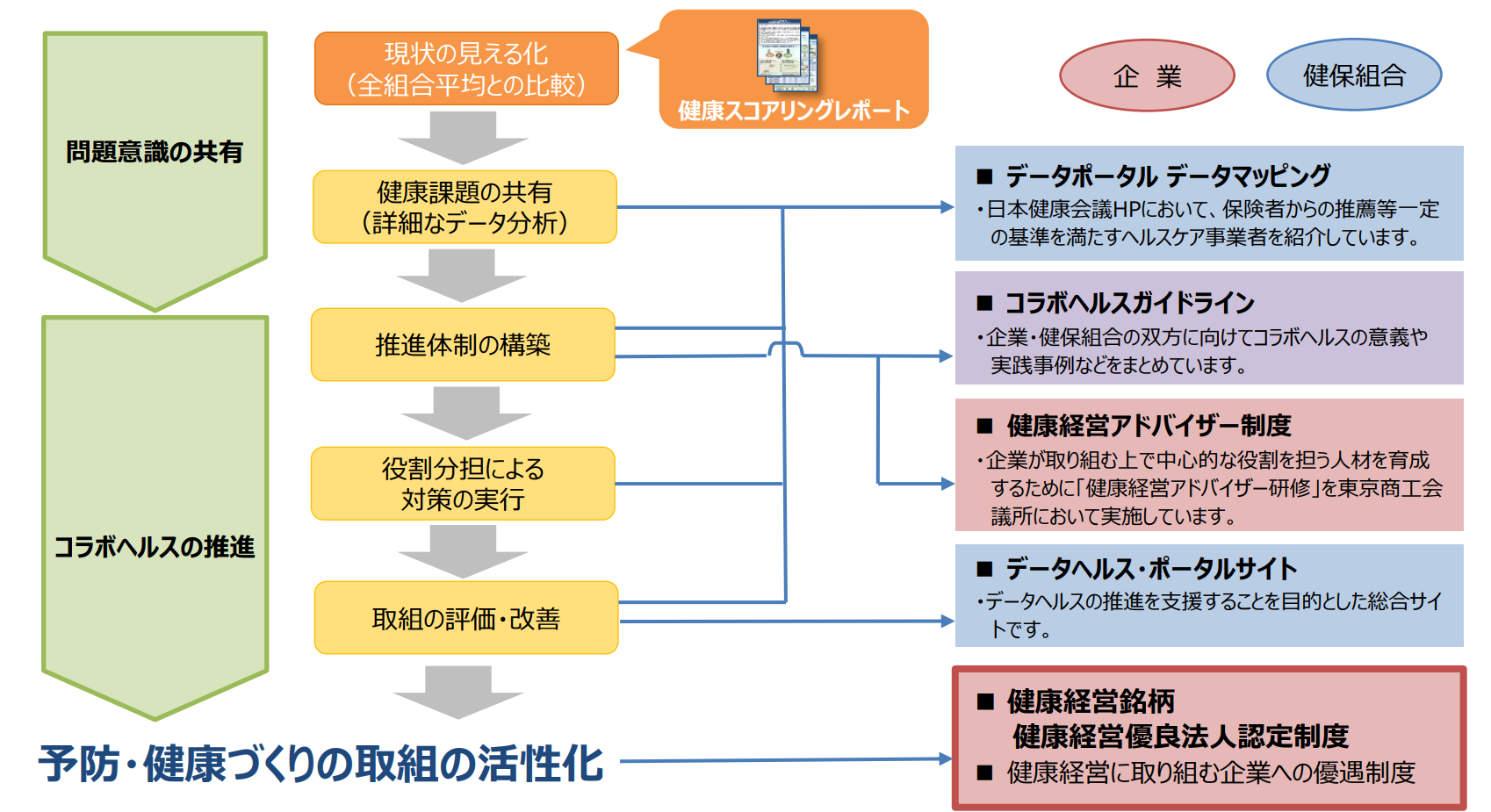

健康経営アドバイザー制度は、健康経営を支える施策の一つであり、健康経営を進めるうえでの立ち位置としては下記のような図が参考になります。

健康経営アドバイザーの研修を通して、企業に対して健康経営の概要を効果的に伝えるスキルの習得、健康経営を正しく推進するための知識習得が行われます。健康経営が推進される社会的背景やメリット、関連するトピック、健康経営優良法人の認定要件を中心とした実践のポイントを学ぶ研修プログラムになります。

2016年は約7,000名でしたが、2018年は12,000名に増えており、これまでに延べ3万人以上が受講しています。

「RIZAP 健康経営スタートガイド」がご覧いただけます

人手不足等の人事課題に関するお悩みや、従業員の運動不足、健康リスク等の課題解決についてお悩みのご担当者様も多いと思います。健康経営により健康や安全に対して適切な投資をすることで従業員の健康が実現し、組織力の底上げ・向上が期待できます。

健康経営を推進するために、お役立ち資料「RIZAP 健康経営スタートガイド」をお届けします。

健康経営に取り組むメリットなどを記載した全50ページ超えの保存版です。また健康経営に取り組む際にご活用いただけるRIZAP法人向けプログラムもご提案しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

健康経営がもたらす企業のメリット

社会的問題の解決の他にも健康経営のメリットはたくさんあります。健康経営を実践し、さまざまな要素が連鎖して稼働していけば、そのメリットは計り知れません。

まず、従業員が健康であれば高い集中力と熱量をもって業務に取り組めるため、生産性が向上します。また、従業員満足度が向上することで定着率の向上も期待できます。

また、健康になることで医療費にかかる企業の保険料が減少するため、利益率が上がるというプラスのサイクルも生まれます。

こうした取り組みを対外発信することで、企業イメージの向上、採用の強化などにつながります。

このように、健康投資から様々なメリットを企業は得ることが可能になります。

まずは企業がうける健康経営のメリットを詳しく解説していきます。

- 労働生産性の向上

- 離職率の改善

- 企業イメージの向上

- リスクマネジメント

- 労働災害の予防

労働生産性の向上

従業員の健康状態や生活習慣は、労働生産性と関わっています。従業員への健康投資を行い、働く環境を見直すことで従業員の仕事のパフォーマンスは高まります。

働いているが体調が優れず、睡眠不足・集中力が低下している状態をプレゼンティーイズム、体調不良で欠勤や休職したり働けなくなる状態をアブセンティーイズムといいます。アブセンティーイズム、プレゼンティーイズムは心身の健康状態や生活習慣が悪い従業員ほど高まる傾向があります。

身心の健康状態が良い従業員は生産性が高く、組織に活力を与えるため、個人だけでなく組織のパフォーマンスの向上にも影響を与えます。

また、心の健康(メンタルヘルスケア)を行うことでワークエンゲージメントの向上にもつながります。

ワークエンゲージメントとは、「仕事に誇りややりがいを感じている」(熱意)、「仕事に熱心に取り組んでいる」(没頭)、「仕事から活力を得ていきいきとしている」(活力)の3つがそろった状態を指します。

ワークエンゲージメントが高い従業員は、心身の健康が良好であり、職務満足感や組織への愛着が高い傾向があり、自主的に役割行動や役割以外の行動を行うことで組織へ貢献する特徴があります。

実際に、厚生労働省が発表した「令和元年版労働経済の分析」によると、ワークエンゲージメントのスコアが高いほど、個人・企業ともに労働生産性が向上していると感じることが多いようです。

また、ワークエンゲージメントを高めることは、仕事中の過度なストレスや疲労感を軽減する可能性があることが示唆されています。

このように、健康経営の推進により心身の健康状態を良化させることで、個人・組織の労働生産性の向上につながります。

関連記事:ワークエンゲージメントを高める方法とは?

離職率の改善

従業員の健康増進を行うことで、健康不安を抱えての休職や退職(アブセンティーイズム)が減り、離職率の改善につながります。

離職率を下げるために「二要因理論」という考えがあります。「衛生要因」という不満足に関わるものと、「動機付け要因」という満足度に関わるもので構成されており、衛生要因とは健全に働くための土台となります。その中には「労働条件」「オフィス・作業場環境」「チームワーク」「健康状態」などが含まれます。

厚生労働省による令和2年雇用動向調査結果によると、自主退職理由(会社都合ではない)の78%は「人間関係」などの衛生要因が占めています。つまり、離職には衛生要因が大きく影響していることがわかります。

参照:厚生労働省「令和2年雇用動向調査結果の概要 転職入植者が前職をやめた理由」

健康経営は従業員の直接的な健康増進だけでなく、健康にかかわる要素について広く戦略的に計画・実行を行うため、離職率に大きくかかわる二要因理論の「衛生要因」が整えられていきます。

- 適切な働き方の実現

- 職場の活性化

- 職場の環境整備

- コミュニケーションを促進する取り組み

そのような総合的な取り組みを継続して行うことで、従業員からみた自社イメージが向上します。従業員の健康状態や働き方に配慮してくれる会社として評価され、従業員満足度やロイヤルティが高まると予想されます。

その結果、離職が減り従業員の定着率が上がると、ノウハウのある従業員が長く働くことになるため、新たに人を採用し、業務を引き継いだ場合に比べると生産性の低下を防ぐことが可能となるでしょう。

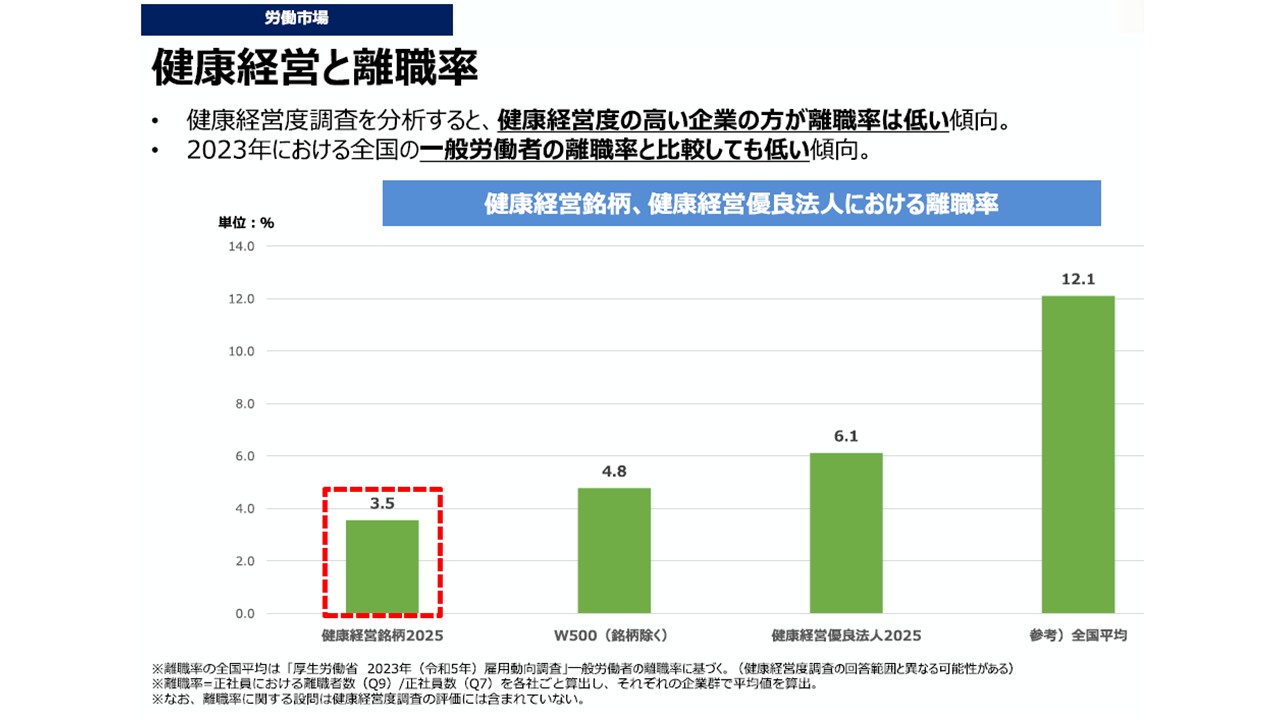

実際に、健康経営銘柄・健康経営優良法人における離職率は健康経営を実施していない企業より低い結果が出ています。

企業イメージの向上

健康経営に取り組むことで、社会評価や企業イメージが向上するといったメリットもあります。

例えば、前項のように従業員満足度が高く、離職率の低い職場ということが外部からも評価されると、結果的に採用活動において人が集まりやすくなるでしょう。

多くの募集が集まると、質の高い人材が見込まれるため、優秀な人材の確保につながります。また、企業のブランドイメージの向上が知名度の向上に繋がったり、健康経営をしていることで金利優遇、費用補助、公共調達での加点など財務面などにおけるメリットも様々です。

現在では企業内の様子も消費者に伝わりやすくなっているため、従業員が健康でウェルビーイング(幸福)な状態であることが広まれば、企業イメージにもプラスになります。

どんなに良い商品やサービスを提供していても、劣悪な環境で従業員を働かせている企業の商品は消費者から選ばれない時代になってきているため、企業イメージの観点でも推進したい取り組みになります。

関連記事:企業イメージを高める方法とは?

リスクマネジメント

健康経営を行うと、従業員や職場における健康課題=リスクの正確な把握が可能になります。

どのようなリスクが今後出てくるかを予め予測できると、事前にその対策を講じることが可能になり、損失を回避、または低減できます。

企業に対して、従業員が安全に働くことができるように取り組むことを義務化した「安全配慮義務」があるように、少子高齢化が進み労働人口が減る中でいかに従業員が安全・健康で長く働ける環境を整えるかが大切になります。

労働災害の予防

従業員が業務中や通勤途中に発生した事故や災害などによって負傷したり病気になったりすることを労働災害(労災)といいます。

業種別にみると、製造業で最も労災の発生がおおくなっており、具体的な労働災害の発生状況をみると「転倒」「墜落・転落」「動作の反動・無理な動作」のような事故が多くなっています。

労働災害は50歳以上の労働者が約半分を占めており、加齢による体力・筋力の低下、身体機能の低下などが要因の一つと考えられます。

健康経営を推進し、このような健康課題の低下予防などをしていく事が労働災害の発生予防につながると考えられます。

※参照:厚生労働省「高年齢労働者の活躍促進のための安全衛生対策」

健康経営がもたらす従業員のメリット

健康経営の推進は企業だけでなく、従業員にも様々なメリットがあります。

- 生活習慣病予防・改善

- ワークライフバランスの実現

- 健康上の理由で退職に追い込まれない

- 健康の不安なく業務に打ち込める

それぞれのメリットを詳しく解説します。

生活習慣病の予防・改善となる

健康経営の推進として、企業が積極的に健康施策を行ったり、福利厚生を充実させると、従業員はそれらを活用して健康的な生活習慣の実現を目指すことができます。

健康の社会的決定要因(Social Determinants of Health : SDH)という言葉があり、健康への影響は、遺伝や個人の生活習慣だけなく、家庭・職場・地域などの個人を取り巻く環境や、職業・学歴・所得などの社会的経済状態などからも大きく受けることを意味しています。

健康経営により、健康的な環境に属することが可能になるため、より健康的な生活習慣を手に入れることができます。

関連記事:生活習慣病の予防へ ❘ 運動習慣化へのポイントとは?

ワークライフバランスの実現がかなう

健康的な生活の実現には、勤務時だけでなく、プライベートでの習慣も大きく影響します。

健康経営の推進によって、仕事とプライベートのメリハリが生まれ、ワークライフバランスの改善にもつながります。

ワークライフバランスとは、「仕事と生活の調和」のことです。仕事がうまく進めば私生活が潤い、私生活が充実すれば、モチベーションや経験を仕事に還元できるといったように、お互いによい影響を与え合いながら、相乗効果を生み出します。

ワークライフバランスが改善されることで、従業員の労働生産性の向上だけでなく、「働きやすい会社」といった企業イメージの定着が見込めるため優秀な人材が確保しやすくなるなど、結果的に企業もメリットを享受できます。

健康上の理由で退職に追い込まれない

離職原因の一つとして、仕事を継続したくても健康上の理由でそれがかなわないという可能性があります。

仕事を継続する上で「健康」であることは欠かせないことから、体調を損ねることは退職に直結します。体調を顧みない働き方は、従業員にとっても企業にとっても望ましいものではありません。

健康経営が実践されている企業に所属することにより、従業員にとって「健康上の理由」で退職に追い込まれる可能性が低いことは、仕事に向き合う上でも長く務める上でも非常に重要なメリットとなるでしょう。

健康の不安なく業務に打ち込める

健康の不安がなく業務に打ち込める状態は、従業員にとっても企業にとってもこれ以上ない価値となります。

日々生きていく中で、誰しもが体調への不安は感じることはあるかもしれませんが、その大小は様々です。できる限り健康に不安が少ない状態で生活していくためには、日々大きな時間を占めている「仕事」での健康管理状態をどう保っていくかが重要です。

自分自身を消耗するような働き方ではなく、体調不良の時にすぐに申し出られる職場環境であったり、仕事によって食事の時間が圧迫されない、睡眠時間がしっかり確保できる、など、体調管理に不安を覚えないような働き方が求められる今、健康経営が果たす役割は大きなものになります。

健康経営優良法人の認定によるメリット

「健康経営優良法人」は職場の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が定める健康増進の取り組みをもとに、特に健康経営を実践している優良な大企業や中小企業等の法人を認定する制度です。

健康経営優良法人認定制度の申請数推移※を見ると、健康経営に取り組む企業数が増加していることは明らかです。

※ 出典および図の引用 令和6年3月15日 健康・医療新産業協議会第11回健康投資WG 事務局説明資料 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/kenko_iryo/kenko_toshi/pdf/011_02_00.pdf

健康経営優良法人の認定によるメリットとして、以下が挙げられます。

■ 自社内での意識の高まり

■ 企業イメージの向上

■ コミュニケーションやモチベーションの向上

■ 労働時間是正化や有給取得率の向上

自社が健康経営を推進し、外部からも評価されていることで、従業員が自発的に健康行動をとるようになっていることから、健康経営優良法人の認定は、健康経営の効果を高める一つの手と考えられます。

その他にも、認定されていることで金利優遇、費用補助、公共調達での加点など、財務面などにおけるメリットも多々あります。

それは、健康経営優良法人は、自社の健康経営が適切に進められているかを示すための一つの指標であり、認定されること自体が目的やゴールとなってしまっては本末転倒となってしまうことです。

健康経営優良法人の申請から認定までのステップは以下の記事を参考にしてください。

関連記事:健康経営優良法人とは | 認定までのポイントと取組み事例

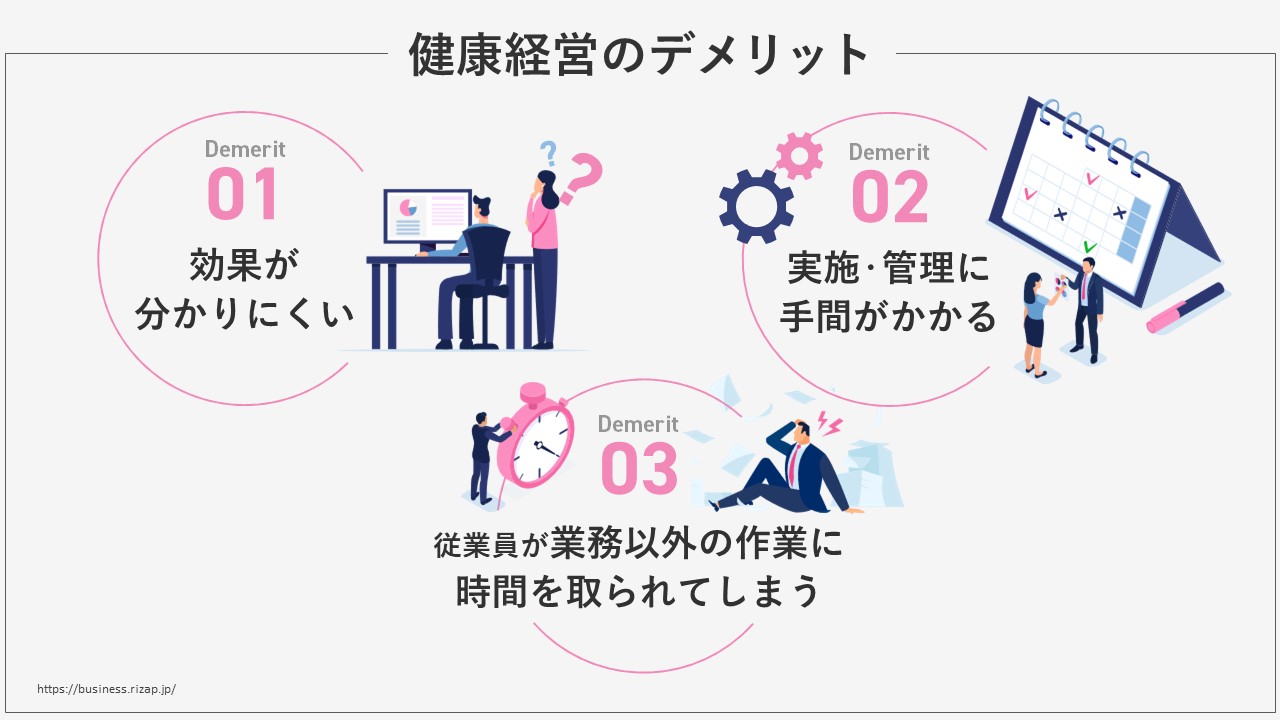

健康経営にデメリットはあるのか?

ここまで健康経営のメリットをお伝えしてきましたが、必ずプラスの影響だけがあるとは限りません。

デメリットとなりえる要素を考えましょう。

効果が分かりにくい

昨今、健康経営の普及が進むにつれ、本質的な効果の検証が求められてきました。

多くの企業では効果検証の仕組みがしっかりと確立しておらず、本来の目的である業績向上・企業価値の向上にどのように影響しているかを様々な企業が検証しています。

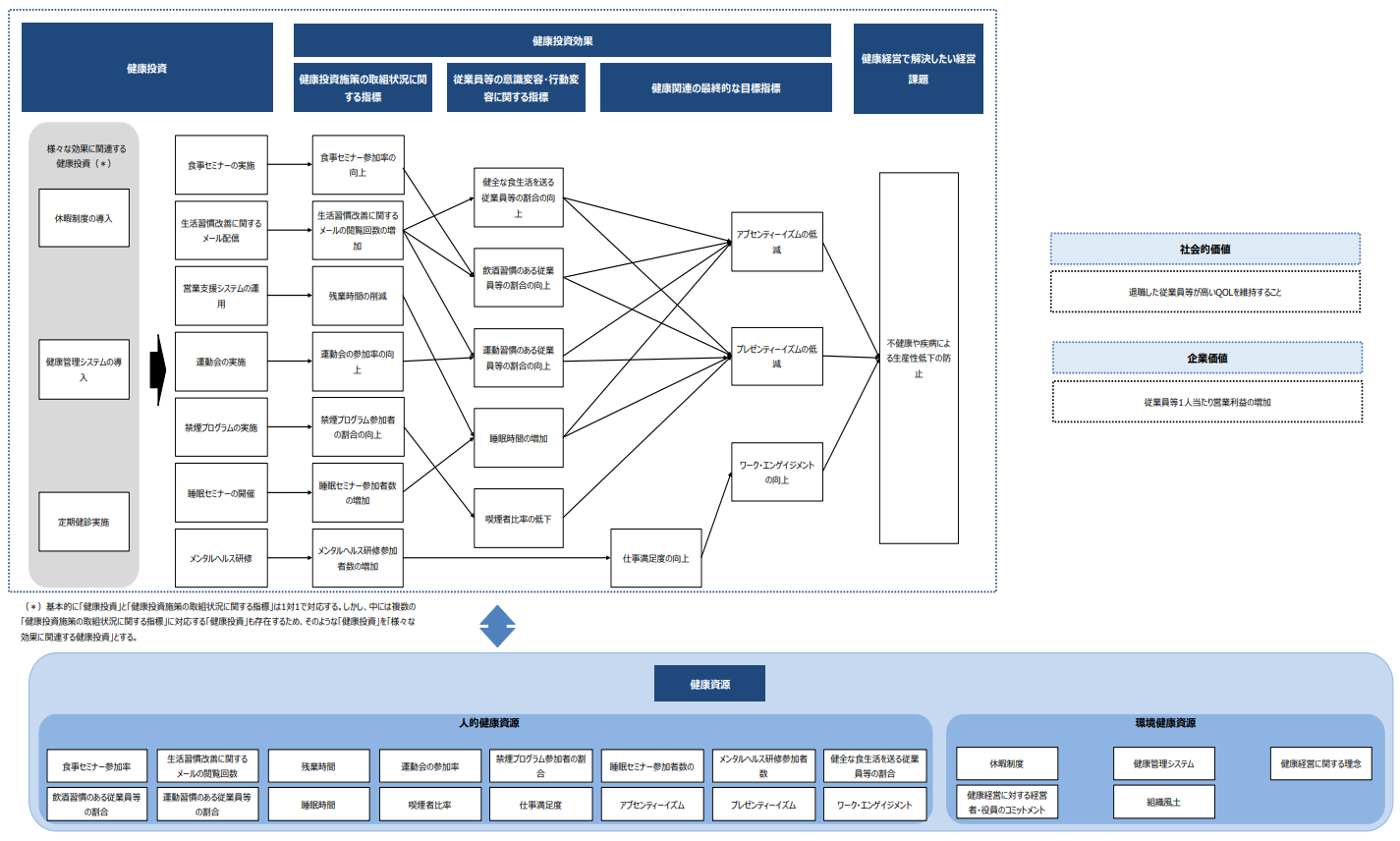

令和2年、経済産業省により、健康投資管理会計ガイドラインが発表されました。

管理会計の手法を用いて内部管理を行うことで、適切な経営判断やPDCAサイクルの下で、健康経営を効率的・効果的に実施し、健康投資の投資対効果を分析するものです。

※戦略マップ例

参照)経済産業省「健康投資管理会計ガイドライン 概要説明資料」令和2年6月

効果検証のやり方が確立されていないだけでなく、健康施策の結果を単年だけで評価することは難しいため、違った問題点もあります。

健康増進は長期的に変化を見る必要があり、そのためには単年ずつのプランではなく、長期的な戦略をまずは策定することが求められます。

実施・管理に手間がかかる

健康経営を行うためには、健康経営推進担当者だけではなかなか進められません。

健康保険組合や労働組合と連携したり、外部へ健康施策の依頼をして進めていく必要があります。

そのような施策の実行のために、戦略の立案はもちろん、大前提に課題の把握が必要であり、そのために課題の抽出に必要なデータを取得・管理する必要もあります。

従業員が業務以外の作業に時間を取られてしまう

健康イベントなどは、基本的には業務時間内で実施することが多くなります。業務時間外に従業員を拘束することはあまりポジティブには受け入れられません。

一方、業務時間内に実施すると、本来業務を遂行するための時間を健康イベントの時間に費やすことになるため、業務が進まないことでネガティブな反応を示す従業員もいます。

そのため、従業員には健康経営の目的をしっかりと理解してもらうことが必要であり、より納得感を得るためにはマネジメント層へ協力を仰ぐ必要があります。

また、健康イベントの満足度も重要であり、満足度の低い施策を実施してしまうと二度と参加してくれない可能性も出てきます。

そのため、従業員のニーズを理解したうえで施策を実施する必要があります。

健康経営を実践すべき企業の特徴

健康経営に取り組む企業の特徴をいくつかご紹介します。

健康診断の結果が悪い

毎年従業員の健康状態を確認できるデータとして、健康診断の結果があります。

健診結果からは、健康リスクだけでなく、運動習慣や食習慣、その他の生活習慣の指標が確認できます。

従業員の健康状態を直接、定期的に観測できるため、健診結果が悪い場合は健康リスクを少しでも早く抑制するための施策の必要性を把握することができます。

ストレスチェックの結果や従業員サーベイの結果が悪い

健康診断だけでは、従業員の健康状態は全て把握することはできません。

ストレスチェックや従業員サーベイは健康状態と職場環境の関係性を確認する役割を担います。

職場内でのコミュニケーションが不足していたり、周囲のサポートが得られず仕事の遂行が困難な環境下にいる従業員は、メンタルヘルスの悪化などの健康課題を抱えている可能性が高いです。

ストレスの感じ方は人それぞれのため、直接的に健康に関わるデータ以外も確認しましょう。

ストレスチェックの実施効果をあげるポイントは以下の記事を参考にしてください。

関連記事:ストレスチェック制度は義務?目的や実施方法を解説

高年齢の従業員が多い

人手不足に陥っている日本では、定年の延長が行われています。そのため、企業は従業員に長く健康的に働いてもらう必要があります。

労働災害は高齢になるにつれて増える傾向があり、また一度怪我をしてしまうと、回復に時間を要することが多いです。

そのため、筋力の低下予防や身体機能の維持・向上を行い、未然に労働災害を防ぎ、従業員が健康的に働けるように企業は努めなければなりません。

体調不良やメンタル不調の傾向のある従業員が多い

体調不良やメンタル不調の傾向のある従業員が多い場合は注意が必要です。欠勤には至っていないものの「健康問題が理由で生産性が低下している状態」をプレゼンティーイズムといいます。

プレゼンティーイズムが生産性低下に与える影響度は大きく、具体的な要因としてはメンタル不調、睡眠不足、頭痛や腰痛、眼精疲労などがあげられます。

休職はしていないが、生産性が低くなっている従業員がいないか、ラインケアや従業員サーベイを実施して確認しましょう。

関連記事:プレゼンティーイズムから考える従業員の健康管理と対策とは

休みがちな従業員や長期休職者がいる

休職者が多い、休みがちな従業員がいるなどの場合は注意が必要です。「健康問題による仕事の欠勤」をアブセンティーイズムといいます。

健康経営に取り組むことで従業員が健康的に働ける環境が整備でき、パフォーマンスが上がるだけでなく、従業員が仕事によるストレスや体調不良で長期的に休職したり離職することを防ぐことができます。

これらに当てはまったり、当てはまらなくともこれらに不安がある場合、健康経営のスタートに向けて検討していく必要があります。下記資料では健康経営のスタートするためのガイドとなっております。

健康経営を効果的に実践するためのポイント

健康経営に取り組むうえで、重要になるポイントを解説します。

健康文化の醸成する

健康経営は単年だけで結果のでる取り組みではありません。そのため、健康文化を醸成できるかどうかが重要なポイントとなります。

健康文化の醸成にあたり、取り組み例として以下のようなものがあります。

・健康イベントの定期開催

・健康インセンティブの設計

・家族、取引先を巻き込んだイベントの開催

・健康的な生活習慣ができるようなサポート(社食や福利厚生の充実など)

また、健康イベントなど、従業員が参加する施策については、「参加して良かった、次も参加しよう」と思ってもらえるよう、参加満足度が低くならないように気をつけましょう。

経営層、マネジメント層を巻き込む

従業員を動かすには経営層やマネジメント層による発信や促しが必要になります。

健康経営担当者からの連絡でなく、マネジメント層などが呼びかけることで、従業員の参加意欲も上がると考えられています。

日本人には同調効果は強く働く傾向があるため、部署単位で参加を促し、競い合ったり協力して推進できる仕組みにすると「みんながやってるから自分もやらないと」と思い行動する人も増えてくると想定されます。

そのためにも、まずは経営層、マネジメント層を巻き込み、リーダーシップを発揮してもらうことがポイントとなります。

コラボヘルスを実施する

健康保険組合と協力することで、企業が持っていない健康データ(レセプトデータなど)を活用することが可能となります。

その結果、データの分析が進みより効果的な施策の策定が可能となります。

従業員目線で考える

健康経営において、従業員目線で考えられているかが大きなポイントとなります。

どんなに企業にとってメリットがあることでも、従業員のことが考えられていない施策を行ってしまうと不満につながります。

例えば、長時間労働者への対応として、会社での残業を禁止にし、決められた時間内で業務を完遂するように指示したとします。その結果、従業員は家に仕事を持ち帰り、隠れて残業をする可能性があることは容易に想像できます。ワークライフバランスが悪化し、残業代も付かないため会社への不満が溜まり退職につながるでしょう。

単純に残業を禁止にするのではなく、生産性を高められるように職場環境を改善したり、社員に役立つ研修を実施するなど、本質的な取り組みをしましょう。

働き方改革とセットで推進する

働き方改革とは、少子高齢化社会による就労人口の減少や、働き方のニーズの多様化などを受けて、厚生労働省が推進している取り組みです。働き方改革は、法的に義務付けられている部分も多く、すべての企業が取り組まねばならない課題であると言えます。

具体的には以下の取り組みがなされています。

- 長時間労働の是正

- 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

- 柔軟な働き方がしやすい環境整備

- ダイバーシティの推進

- 賃金引上げ、労働生産性向上

- 再就職支援、人材育成

- ハラスメント防止対策

働き方改革とは、長時間労働による働き過ぎを防止して、従業員が健康な状態で働けるようにするという目的があります。また、子育てや介護など、様々な事情で従来の働き方では働くのが困難だった人々に、リモートワークや短時間勤務など、多様な働き方を認めて、働く意思のある人に働いてもらい、労働人口を増やすという目的もあります。

働き方改革と健康経営という2つの戦略は、ともに労働生産性の向上につながる大変重要な経営戦略です。

働き方改革と健康経営には、「法的な義務」か「各企業任意の取り組み」かという違いがありますが、働き方改革と健康経営の具体的な取り組み内容は多くの部分で共通しています。

どちらか片方だけの推進を検討するのではなく、セットで考えて健康経営を効果的に実践していきましょう。

関連記事:働き方改革のカギは健康経営|関係性と生産性向上のポイント

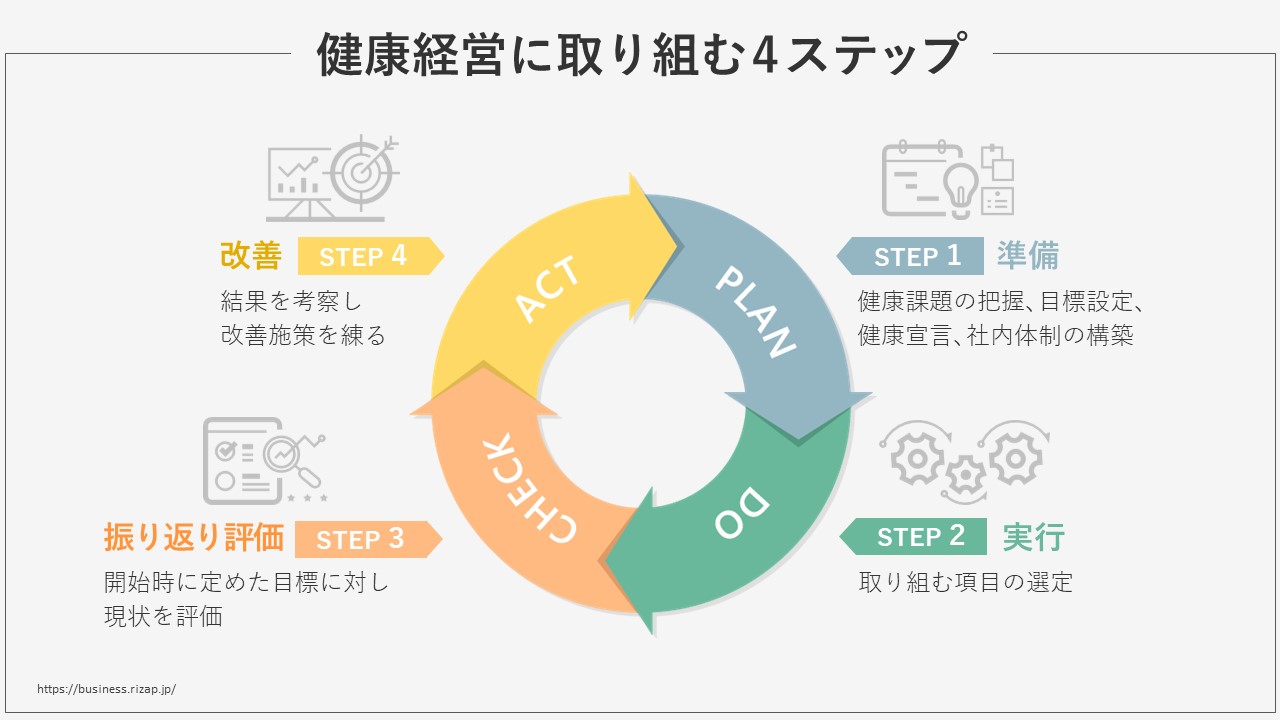

健康経営の取り組み方

健康経営と聞くと、取り組みが難しいのでは?と思う方もいるかもしれません。ここでは、4つのステップに分け、健康経営の取り組み方を解説していきます。

関連記事:【徹底解説】健康経営の取り組み方│企業にもたらす効果や事例

ステップ1. 準備

健康経営に取り組むために、まずは自社の「健康課題」の把握をする必要があります。

また、課題を解決することで、会社・従業員がどのような姿になることがゴールなのか「目標設定」。本格的に健康経営を行うことを告知するための「健康宣言」。実際に実行するための「社内体制の構築」が準備として必要となります。

ステップ2. 実行

ステップ1. で抽出した健康課題や、健康経営の認定要件から、取り組む項目を選定していきます。

- 健康課題の把握と必要な対策の検討

- 実践に向けた土台作り

- 従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策

健康診断結果などを踏まえ、従業員が健康に働けるように適切な措置を講じる必要があります。そのためには、保険者への健康診断結果の情報提供や、事業者と保険者が一体となって取り組みを進めていくことが重要になります。

RIZAPでは健康経営の実行にあたって、RIZAPがサポートできる従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策についてご案内しています。

RIZAPがサポートできる健康経営の施策資料ダウンロードはこちら

ステップ3. 振り返り評価

開始時に定めた目標に対して、現状を評価し、次の施策に向けて改善を継続的に実施していく事が重要になります。

評価指標の設定は以下のポイントを抑えることで、PDCAサイクルを継続的に回しやすくなります。

- 設定している指標が根本的な経営課題解決につながっているか

- 改善可能な項目であること

- 定量的に評価が可能であること

- 評価が容易・適切に可能であること

ステップ4. 改善

振り返り評価のあとは改善のステップになります。

何をどう改善していくべきかを検討する中で、「従業員の健康意識をどう変化させるか」は、健康経営を推進する中で多くの担当者が躓く一つのポイントになります。

全ての従業員にとって健康への重要度が高いとは限りませんし、特に若年層は健康リスクも低いため健康意識は低いことが多いです。そういった従業員に対しては、1年での改善を見込むのではなく、長い期間をかけて重要性などを説きながら、積極的に参加したくなるように健康施策を実施していくことが重要になります。

健康施策の単純な結果だけを見るのではなく、従業員がどのような反応を示しているのか考察し、短期的・長期的な改善施策を練りましょう。

関連記事:【徹底解説】健康経営の取り組み方│企業にもたらす効果や事例

健康経営を推進する企業の取り組み

RIZAPでは、法人に向けて健康増進サービスを提供しており、健康経営の推進をサポートしています。

- ヘルスリテラシーの向上

- 保健指導

- 健康増進・生活習慣病予防対策

- メンタルヘルス対策

などの認定要件を満たすことが可能なサービスを提供しています。

RIZAPウェルネスプログラムは2021年12月時点で、すでに約1,600社以上に導入されており、参加者満足度は98%と非常に高いプログラムとなっています。

※セミナー開催後アンケート集計 2020年10月~2021年7月 N=10,613

健康セミナーは15種類提供しており、オンライン・オフラインどちらでも実施が可能です。講座形式・実践形式を交えた内容のセミナーになっており、健康意識の向上だけでなく行動変容にまで導くことが特徴です。

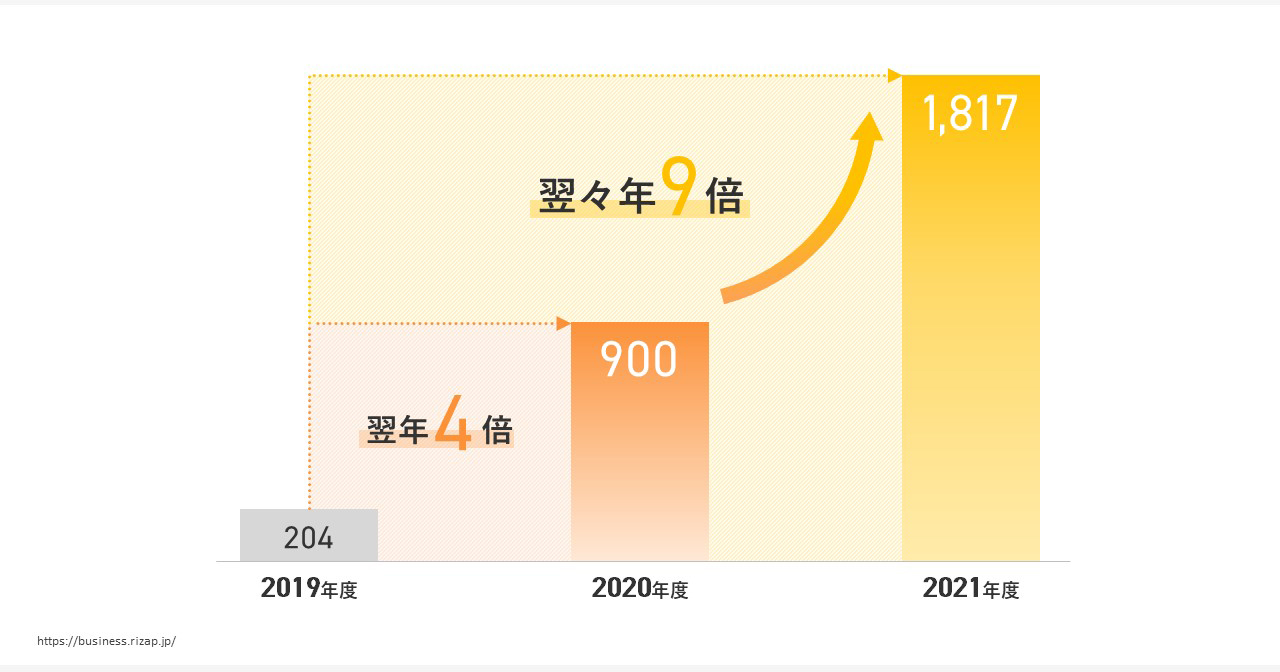

運動セミナーへの参加者数9倍:株式会社ベネッセホールディングス

健康経営を推進している株式会社ベネッセホールディングスでRIZAP健康セミナーをご導入いただき、下記の結果につながりました。

- 健康セミナーの参加申し込み人数が、翌年に4倍、翌々年には9倍に推移

- 健康経営優良法人2021でホワイト500に認定

- 従業員の健康や運動への取り組みが定着し自発的な動きがでてきた

- 「社員の働きがい」のスコアが、2018~2021年の3年間で64.7から68.2に向上している

ベネッセグループは、比較的若い従業員が多く、病気の人が多いわけではありませんが、生活習慣病予備軍については気を付ける必要があり、生活習慣病の予防としてポピュレーションアプローチをいろいろ実施してきた過去がありました。

しかし、健康無関心層が集まらず毎回関心のあるメンバーしか集まらないなど健康施策に関して苦戦を強いられている現状を変えるため、RIZAPの健康セミナーの導入を実施しました。

セミナー参加申し込み人数は翌年に4倍、翌々年には9倍もの推移を遂げる結果となりました。

2年間で9倍の参加申込数の増加を達成し、健康風土醸成につながっていると考えられます。また、健康や運動への取り組みが定着し自発的な動きがでてきました。

ベネッセグループでは、健康施策の取組みの多くをオンラインで行い、様々な施策を通して従業員の健康増進を図り、その取り組みが評価され『健康経営優良法人2021』の「大規模法人部門」1,801法人のうち、さらに上位500法人である「ホワイト500」企業としての認定となりました。

ホワイト500への認定に対してRIZAPが少しでも携わることができたのはもちろんですが、ベネッセグループの従業員さまの健康増進にお役立てできたことは、とても嬉しく思っております。

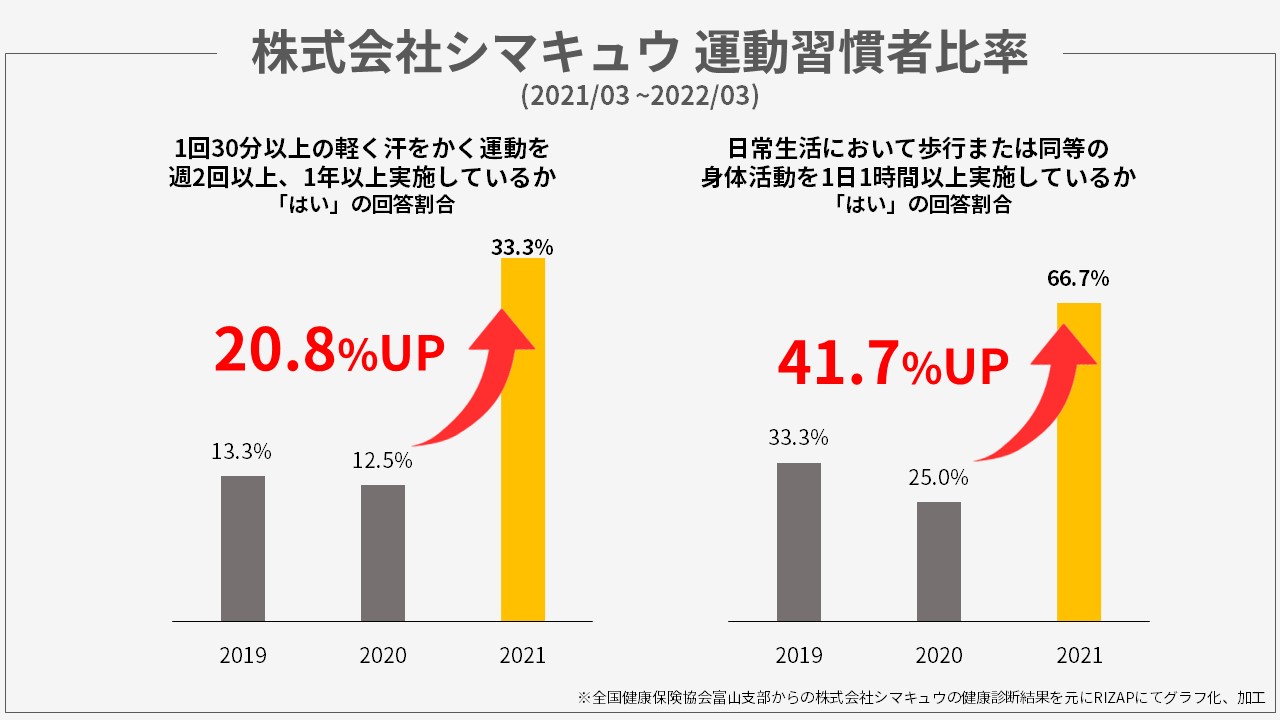

運動習慣者率20%UP:株式会社シマキュウ

株式会社シマキュウでは、健康経営の取り組みとして以下を実施しています。

- 自動販売機にカロリー表示

- 階段に消費カロリー表示

- 健康診断の意義、必要性を全社員に通知

- 特定保健指導の利用

- 体組成計、血圧計、視力測定の設置

- 全社員へ体組成計の配布

- 全社員へRIZAP補助職の配布

- 禁煙推進ポスターの掲示 など

健康経営の取り組みとして、RIZAPウェルネスプログラムを導入しました。

社長が率先して健康経営を推進し、RIZAPウェルネスプログラムを3ヶ月間実施した結果、1年後の健康診断の結果では運動習慣者比率が2倍以上に向上しました。

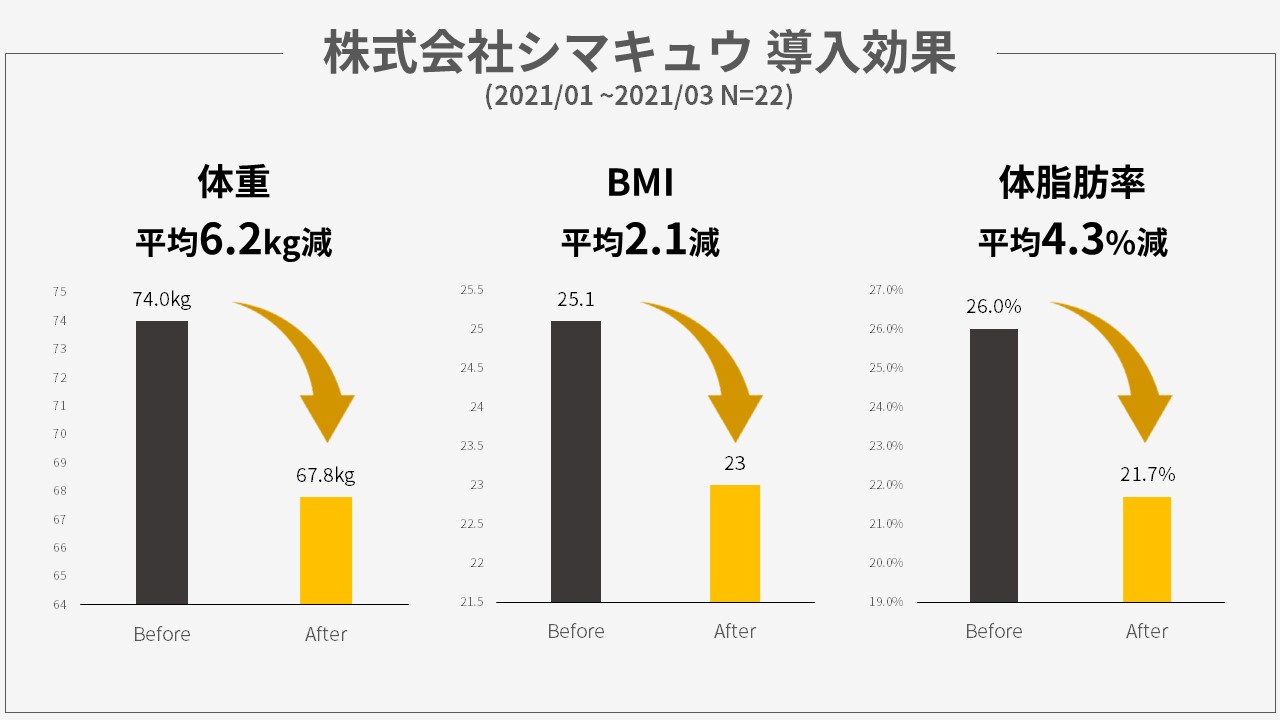

【RIZAPウェルネスプログラム導入結果】

約8割の従業員が健康数値に何らかの問題がある有所見者であり、メタボ、高血圧症、糖尿病などの生活習慣病を抱える従業員が多い状況でした。

そこで、社長が従業員一人ひとりと面談し、「健康を気遣った生活に変えて欲しい。大病せずいきいきと働いて欲しい」と想いを伝え、最終的には健康施策への参加率は100%になりました。

導入したRIZAPウェルネスプログラム「結果にコミット®コース」では、3ヶ月間RIZAPトレーナーが一人ひとりに合った生活習慣の定着をサポートしています。

業務時間内に実施し、健康意識の向上だけでなく、体重が平均6.2kg減、体脂肪率平均4.3%減と従業員全員が健康を手に入れる結果となりました。

実施後も、健康をテーマにする日常会話がうまれたり、運動習慣が定着し、富山マラソンに参加する従業員が初めて出てくるなど、健康文化が醸成されていることが分かります。

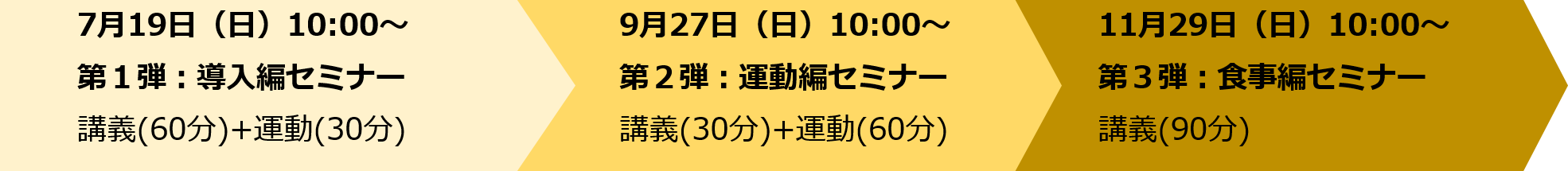

ヘルスリテラシーが向上:地方職員共済和歌山県支部

2020年度、地方職員共済組合和歌山県支部様でRIZAPのセミナーを実施いただきました。

「若年層の肥満率増加」「集客力を強めたい」「40歳以上の生活習慣病の増加」「対面開催が難しい状況」「家族の健康意識も向上させたい」という課題をお持ちの中、3回に分けてRIZAPのセミナーを開催したところ、延べ535名にご参加いただきました。

オンラインセミナーにすることで参加ハードルを下げるだけでなく家族参加も可能となり、知名度のあるRIZAPがコラボレーションすることで集客力アップをサポートしました。

また、個人個人が好きなテーマを選んで参加できるよう、導入編、運動編、食事編の3回で知識の習得が幅広く行える構成にしたり、単発参加も可能とし、各回でより深い知識が得られることで継続参加を促進することができました。

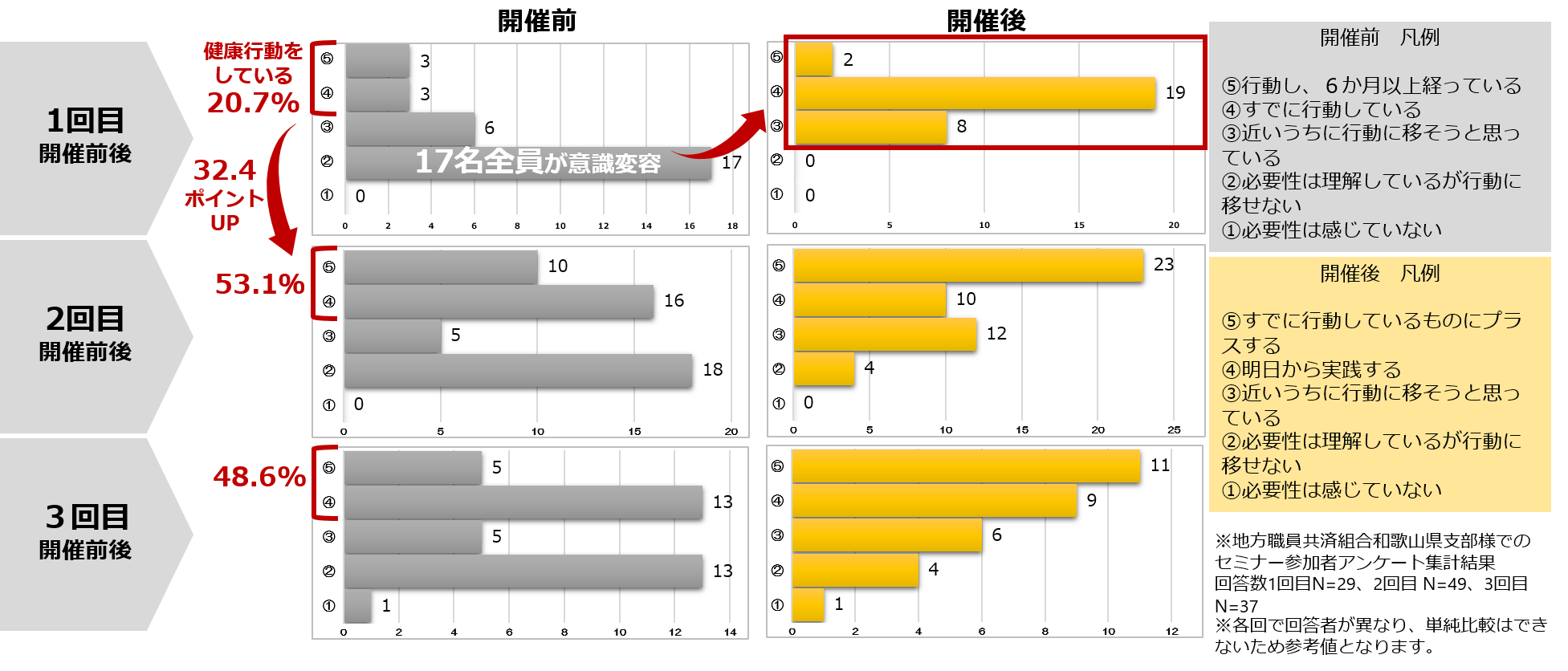

各回で参加者アンケートを実施し、「参加前、健康に対する意識はどの程度ありましたか?参加後、健康に対する意識はどの程度ありましたか?」という質問を設けたところ、下記のような回答を頂くことができました。

1回目の開催前に実施したアンケートでは、健康に対して、「必要性は理解しているが行動に移せていない」という回答者が17名がいました。

ですが、開催後には17名全員の意識変容が見られました。「近いうちに行動する」あるいは「明日から実践する」「既に行動しているものにプラスする」にシフトしていました。

そして、最も特筆すべき点は、1回目は健康行動を既に実施している割合が20.7%だったのに対し、その2ヶ月後、2回目セミナーの開催前は「すでに健康行動をしている」人の割合が53.1%にまで増えています。

更にもう2ヶ月後の3回目の開催時にも、48.6%が「すでに健康行動をしている」と回答されています。

このことから

・短期的ではなく長期的に捉えて研修機会を設ける

・様々なテーマでアプローチする

などの要素がうまく奏功し、参加者の意識変容から行動変容にシフトさせ、更に習慣化にも繋がったということが数値で表れています。

このような開催アンケートはRIZAPウェルネスプログラムのオプションではなく標準サービスとしてご用意しています。セミナーラインナップや価格、他社の事例など、気になる点がありましたらご相談ください。

まとめ

今回の記事では、健康経営のメリットや、取り組みにおけるポイントを解説しました。

健康経営には多くのメリットがある反面、本質的な取り組みを行わないと効果がでないため、従業員目線で考え、長期的に継続していくことが必要です。

ただ、健康経営はポイントをおさえ従業員目線で考え実施すれば、着実に結果がついてくるため、少しずつでも従業員の健康増進を行ってきましょう。

「RIZAP 健康経営スタートガイド」を無料で公開

人手不足等の人事課題を解決する手段や健康経営に関する課題、従業員の運動不足、健康リスクに関するお悩み、ご要望はございませんか?様々な課題を解決する手段として、近年健康経営が注目を集めています。

健康経営を推進するために、お役立ち資料「RIZAP 健康経営スタートガイド」をお届けします。

健康経営に取り組むメリットなどを記載した全50ページ超えの保存版です。また健康経営に取り組む際にご活用いただけるRIZAP法人向けプログラムもご提案しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。