2025.05.02

ウェルネスプログラムとは?他の健康施策との違い、企業事例

近年では、健康経営を重視する企業も増えています。健康経営の手法に興味がある方はウェルネスプログラムという言葉を耳にしたことがあるかもしれません。

この記事では、ウェルネスプログラムとはどのようなものか、ほかの健康施策との違いや具体的な内容に加え、企業での実践例などもあわせて紹介していきます。

健康経営を推進する RIZAP法人向けウェルネスプログラム

健康経営に関する課題や、従業員の運動不足、リテラシーに関するお悩み、ご要望はございませんか?

従業員の健康を推進するために、法人向けウェルネスプログラムサービスのすべてがわかる資料「RIZAPウェルネスプログラム」をお届けします。

法人向けサービスでもRIZAPメソッドと各種サービスを活用し、「分かっていてもできない」「続けられない」という【行動の壁】を打ち破り、個人と企業の目標達成をサポートします。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

目次

- 7まとめ

ウェルネスプログラムとは

ウェルネスプログラムとは、企業が従業員の健康維持や増進のために行う活動のことです。

ウェルネスとは、「病気ではない健康的な状態を土台とし、生き生きと生活すること」を指しています。つまりここでいう健康には、単に肉体的な健康だけを指すのではなく、精神的な健康(メンタルヘルス)も含まれています。

一般的なほかの健康施策や健康プログラムでは、肉体的な健康状態に焦点が当てられがちです。一方ウェルネスプログラムは、それだけにとどまらずメンタルヘルスにも重点を置き、より総合的な健康増進を促す活動全般を指しています。

それだけでなく、単体の健康施策ではなく企業や市町村が実施するある程度の期間を視野に入れた「結果を出すために自社に最適な様々な健康プログラムをいろいろな角度から展開する総合的なプログラム」のことを「ウェルネスプログラム」という言葉で表す場合もあります。

健康経営との関係性

健康経営とは、従業員の健康管理を戦略的に解決すべき経営課題として捉える経営手法のことです。

健康経営を実現するには、まず自社の問題点を洗い出し、健康経営理念を定めた上で社内外に公表することが求められます。次に社内組織を整え施策を実行しますが、重要なのがその後の評価と改善です。PDCAサイクルをまわしながら従業員の健康を管理します。

ウェルネスプログラムは、健康経営を実現するために効果的な施策のひとつです。

健康経営を推進する RIZAP法人向けウェルネスプログラム

健康経営に関する課題や、従業員の運動不足、リテラシーに関するお悩み、ご要望はございませんか?

従業員の健康を推進するために、法人向けウェルネスプログラムサービスのすべてがわかる資料「RIZAPウェルネスプログラム」をお届けします。

法人向けサービスでもRIZAPメソッドと各種サービスを活用し、「分かっていてもできない」「続けられない」という【行動の壁】を打ち破り、個人と企業の目標達成をサポートします。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

他の健康施策との違い

健康施策とひと言でいっても、さまざまなタイプのプログラムがあります。

健康全般の問題解決を目的としたウェルネスプログラムだけでなく、それぞれの問題に特化したプログラムを重点的に推進する方法もあります。自社に適切な施策を選ぶときには、洗い出した問題点を解決できるかに注目すべきです。

情報提供型のプログラムとの違い

情報提供型のプログラムとは、主に健康に関する知識や情報を提供する施策です。健康に対する意識が低い従業員が多い場合に適しています。

たとえば、以下のようなプログラムが考えられます。

- 健康ポータルサイトの立ち上げ

- ニュースレターの発行

- 座学の健康セミナー(オンライン、オフライン)

- 健康コラムの配信

このような活動は意識の変化を促すことができますが、情報提供のみのプログラムでは健康に関心のある従業員にとってはより健康を促す施策になる一方、健康無関心層にとっては自分から情報を確認しに行くなどの行動がとられにくい場合が多いことも考えられます。

関連記事:健康無関心層を動かすアプローチ ❘ 特徴別の施策とポイント

情報提供型のプログラムを実施する際には、それだけを単体で実施する施策とするのではなく、ウェルネスプログラムとして健康無関心層にとっても行動に結びつくことが何かを検討しながら総合的なウェルネスプログラムの一つとして展開するなどの工夫が必要になるでしょう。

参加型プログラムとの違い

参加型プログラムとは、従業員が実際に参加できるイベントやセミナーを催すことで、たとえば以下のような活動があります。

- コンテストやキャンペーンなどのイベントの実施

- ストレッチやヨガなどの体験型レッスンの実施

- 参加型セミナー(オンライン・オフライン)の開催

実際に活動することで、健康維持に対するモチベーションが高まるほか、体力がつくなど直接的な健康効果が期待できます。一方、「大人数が苦手」「自分の興味あるものとは限らない」などの理由により、参加型であることを負担に感じる従業員がいる可能性があります。

よって、参加型プログラムを展開する場合には従業員の健康への関心度を把握して施策を検討することが必要になるでしょう。

参加型プログラムを単体で実施して終わり、というわけではなくウェルネスプログラムとして展開しどの健康への関心度の従業員でも参加を促せるよう企画や募集段階で検討するだけでなく、事前に従業員の健康(ヘルス)リテラシーが高まる施策を展開してから参加プログラムを実施するなど検討するとよいでしょう。

環境整備型のプログラムとの違い

社内の環境を整備するタイプのプログラムもあります。具体例は以下の通りです。

- 社食で健康的なメニューを提供

- 机や椅子、空調などを整え、快適なオフィス空間を提供

- 社内ジムの開設

社内の環境を整えることで、健康に対する意識が上がったり、健康維持活動をしやすくなったりします。ただし、プログラムにより良い影響を受ける従業員がいる一方、何ら行動を変化させない従業員が出るケースも考えられます。

メンタルヘルスや健康増進、ストレスチェックの結果等を通じて職場環境を健康的に整える必要性があり、その対策の一つとして職場環境の改善を行うことは「一次予防(心身の不調を未然に予防すること)」にとって非常に重要です。

職場環境の改善(環境整備型のプログラム提供)によって、健康の関心度に頼ることなく多くの従業員にとって一次予防や健康のサポートになる一方、どの程度従業員の健康に貢献できているのかのチェックが難しかったり、効果が見えにくいなどのデメリットもあります。効果の測定をあらかじめ決めておく必要があるでしょう。

また環境整備型のプログラムを実施する場合、情報提供型や参加型のプログラムを組み合わせてウェルネスプログラムとして展開した結果を測定することで、それぞれのプログラムがどのようにお互いに相乗効果をもたらし、貢献してくれているかという数値を実感することにもつながるでしょう。

関連記事:職場環境とは|改善するアイデアと具体例、取り組み事例

解決できる課題、達成できること

では、ウェルネスプログラムではどのような課題が解決できるのでしょうか。上記のように他の健康施策とは異なる点を活かして、以下のような内容が達成できると考えられています。

従業員の健康維持・病気予防

解決できる課題として一番に考えられるのは、従業員の健康維持と病気予防でしょう。ウェルネスプログラムを実施する際、予め調査された従業員の健康課題であったり、現在高待っている健康リスクに対して講じる策としてウェルネスプログラムを検討する場合が多くあります。

ウェルネスプログラムは、心身の課題を総合的に解決する策の一つとして効果が発揮されやすい手法です。セミナーや機器の提供を単発で行うのではなく長期的な視点として、一つ一つの効果を見定めながらPCDAを回して取り組む過程で、課題の解決が実現しやすいと考えられています。

課題によって取り組むべき優先順位は企業ごとに異なりますが、優先順位を決め効果を確認し、一つ一つの健康課題を解決していきましょう。

関連記事:健康管理とは?健康経営と従業員の健康のためにできること

プレゼンティーイズム解消

ウェルネスプログラムに取り組むメリットとしては、「プレゼンティーズム」の解消がまず挙げられます。

アブセンティーイズムは、健康上の問題によって働けなくなり欠勤に至ることを意味します。プレゼンティーイズムは、健康上の問題を抱えたまま就業することによって生産性に悪影響が出ることを意味します。

プレゼンティーイズム、アブセンティーイズムによる労働生産性の損失を推計したデータによると、健康リスクが低い従業員の労働生産性損失コストが年間推計59万円であるのに対して、健康リスクが中の従業員では1.2倍(年間推計69万円)、健康リスクが高い従業員は2.9倍(年間推計172万円)と非常に差があることが示されています。

従業員が十分なパフォーマンスを出せない状態が続くことで、業務効率は落ちます。それがやがて、あらゆる面で損失となって表れてきます。ウェルネスプログラムを行うことで従業員が長く健康で働くことが可能になるため、下記に記載している課題の予防に直結します。

関連記事:【まとめ】プレゼンティーイズムとは?測定と改善対策の具体例

離職率の低下

従業員の健康増進を行うことで、健康不安を抱えての休職や退職(アブセンティーイズム)が減り、離職率の改善につながります。

ウェルネスプログラムに取り組むことで、健康上の理由による人員の頻繁な離脱を減少させる効果が見込めます。人員の減少は他の従業員の業務負担を増やし、さらなる離職を招く可能性が高いと考えられます。

離職率の高さから、世間に「ブラック企業」とみなされれば、次の人員を確保するのにも苦労することになるでしょう。ウェルネスプログラムの実施は、こうした悪循環の原因を根本から断ち切ることに寄与します。

従業員の健康習慣の継続・平等な健康機会の提供

現在健康な従業員も年齢を重ねることで健康リスクが高まる可能性があります。ウェルネスプログラムや健康施策は、すでにリスクのある従業員を対象に考えられることもありますが、現在健康な従業員が今後も健康であり続けるために大変重要です。健康な心身は仕事のパフォーマンス低下を防ぐことにつながります。

現在の健康習慣を継続したり、健康習慣が難しくなった際の対処やセルフマネジメントの方法を学んでおくことで、体調を崩しかけたり体調に気を配る余裕がない時に今までのウェルネスプログラムの積み重ねのおかげで健康を取り戻していくことも考えられます。

そのため現在の健康リスクの有無にかかわらず、自社の従業員全員の健康を継続的にサポートするためにウェルネスプログラムを活用することが求められています。

健康経営の実現、効果的な健康経営の推進

ウェルネスプログラムを行うことは企業の経営にも影響をもたらします。昨今、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法として、「健康経営」が注目されています。健康施策にかかる支出をコストと考えるのではなく、『投資』としてとらえることが重要になります。

健康施策を行う際、健康課題の解決のみに焦点をあてるのではなく健康経営の視点から、従業員の健康を促進することを手段としてとらえ、目的は組織の活性化・生産性の向上であり、最終的には業績向上、企業価値の向上を目指すという健康経営の方針を、ウェルネスプログラムは支えることができます。

健康課題に応じた施策だけでなく、総合的なウェルネスプログラムを行うことで、従業員の健康増進による労働生産性の向上だけでなく、企業イメージの向上や金利優遇といった様々なメリットを享受できます。

関連記事:【徹底解説】健康経営とは?目的や効果~具体的な取り組み方

企業イメージの向上

ウェルネスプログラムの実施をPRすることで、自社の社会的評価や企業イメージを高めることも可能です。

ウェルネスプログラムの成功を通して情報発信をすることができれば、社会から「ホワイト企業」として認知されやすくなるでしょう。良い企業イメージは業績の向上や優秀人材の確保にもつながります。

従業員のモチベーションアップ

従業員の健康悪化は、生産性の低下や離職率の増加を招きます。いつ体調を壊してもおかしくない労働環境で働くことは従業員の心身をすり減らします。

一方で、ウェルネスプログラム等を通じて従業員の健康へ気を配る企業の対応があれば従業員も企業へ信頼感を持ち、業務への内的な動機付けにつながります。

そのため人的資源の心身を健康に保つための仕組みが必要です。健康診断やストレスチェックといった従来の方法に加え、専門家による研修の実施や専任部署を設置するといった施策が求められます。

ウェルネスプログラムを通じて健康課題の解決だけでなく、従業員の企業への信頼感を獲得しモチベーションアップにつなげましょう。

関連記事:【企業事例】仕事のモチベーションを向上させる方法とは?

ワークエンゲージメント向上

ワークエンゲージメントとは、「仕事に誇りややりがいを感じている」(熱意)、「仕事に熱心に取り組んでいる」(没頭)、「仕事から活力を得ていきいきとしている」(活力)の3つがそろった状態を指します。

ワークエンゲージメントが高い従業員は、心身の健康が良好であり、職務満足感や組織への愛着が高い傾向があり、自主的に役割行動や役割以外の行動を行うことで組織へ貢献する特徴があります。

実際に、厚生労働省が発表した「令和元年版労働経済の分析」によると、ワークエンゲージメントのスコアが高いほど、個人・企業ともに労働生産性が向上していると感じることが多いようです。

また、ワークエンゲージメントを高めることは、仕事中の過度なストレスや疲労感を軽減する可能性があることが示唆されています。

ウェルネスプログラムによって、従業員がより前向きな気持ちで生き生きと働くことも期待できます。従業員の健康に配慮した施策を実施することで、従業員は会社へのエンゲージメントを高めることになるでしょう。

また、プログラムを通じて従業員が心身ともに余裕を持って働けるようになれば、職場の雰囲気が改善することも期待できます。また、心の健康(メンタルヘルスケア)を行うことでワークエンゲージメントの向上にもつながります。

高ストレス者減少

高ストレス者はメンタル不調に陥る可能性が高いとされています。

また、一緒に働いている身近な仲間が2人、3人とメンタル不調によって業務効率が下がったり、体調不良になっていくと、職場内には不穏な空気感がひろがります。そして不調ではない従業員に対しても、不安感をもたらしたり、モチベーション低下を招くことがあります。

このように、メンタル不調者だけでなく、職場全体へ悪影響をもたらすため、高ストレス者への対応はとても重要になります。

一般的には高ストレス者に対してストレスチェック後の面談を実施することになっていますが、従業員の任意であるため実際に面談につながるケースは少ないのが現状です。いくら対策を講じたとしても、すべての高ストレス者が面談を希望するかと言えば、やはり難しいのが実情です。

しかし、高ストレスのまま放置することは職場の労働生産性や離職率を悪化させるため、早期対応が不可欠です。ウェルネスプログラムを行うことは、面談を希望しない高ストレス者への運動や食事、セルフケアの対策として実施していくために非常に有効です。

関連記事:ストレスチェックにおける高ストレス者の判定基準、対応、面談

メンタルヘルスケア

一般的なほかの健康施策や健康プログラムでは、肉体的な健康状態に焦点が当てられがちです。一方ウェルネスプログラムは、それだけにとどまらずメンタルヘルスにも重点を置き、より総合的な健康増進を促す活動全般を指しています。

メンタルヘルスの対策は多岐にわたります。ウェルネスプログラムでの総合的な視点でメンタルヘルスケアに取り組むことで、メンタルヘルス対策に関連した様々な環境整備やコミュニケーションの向上などを発展させることにつながるでしょう。

関連記事:【まとめ】職場のメンタルヘルス対策の具体例|事例と取り組み方

企業の成長、生産性の向上

従業員の健康状態や生活習慣は、労働生産性と関わっています。従業員への健康投資を行い、働く環境を見直すことで従業員の仕事のパフォーマンスは高まります。

心身の健康状態が良い従業員は生産性が高く、組織に活力を与えるため、個人だけでなく組織のパフォーマンスの向上にも影響を与えます。

このようにウェルネスプログラムによって、従業員が心身ともに良好な健康状態で業務に当たれるようになれば、生産性の向上も期待できます。

心身に不調を抱えたままでは、従業員が能力をフルに発揮することは難しくなるでしょう。ウェルネスプログラムに取り組むことは、従業員が万全の状態で仕事に集中できるコンディションを整えることでもあるのです。

医療費の抑制

ウェルネスプログラムで健康状態が改善されることによって、従業員が診療を受ける機会は減っていきます。これにより、企業が負担している従業員の社会保険料をコストダウンすることが可能です。

ウェルネスプログラムの具体例

ウェルネスプログラムには、さまざまなタイプの施策が含まれています。どれかひとつでも効果を期待できますが、組み合わせることで相乗効果を得られるものが多いです。具体的にどのような方法があるのか、またどのような効果を期待できるのかを紹介していきます。

健康機器の提供

運動や健康に役立つ機器を提供することで、きっかけ作りやモチベーションの維持、生活習慣の改善、体力の向上などに役立ちます。

【健康機器の例】

- 体重計

- 歩数計

- ウェアラブル端末(スマートウォッチ等)

- ジム用品(ダンベル等)

健康管理サイト・アプリの提供

健康管理を目的としたサイトやアプリを活用すると、自分で体重や体脂肪などの情報を測定して記録できます。従業員が自ら健康状態を把握することで、自然に自己管理できるようになり、健康意識を高めるきっかけになります。

このようなサイトやアプリは既存のものが豊富にあるので、自社で開発する必要はありません。健康状態だけでなくストレスチェックが行えるものなど、アプリによってさまざまな機能があるので、自社に適したものを選びましょう。

コンテンツの配布

コンテンツの配布方法には、動画やコラム記事、E-learning、音声ツール(ポッドキャスト等)などさまざまな形態があります。内容は、運動や食事といった肉体的な健康に関するものだけでなく、ストレス対処の方法やアンガーマネジメントなど、メンタルケアに関するものもおすすめです。

コンテンツの提供は健康意識の向上に役立ちますが、情報提供型プログラムと同様、一方的に情報を与える施策になりかねないため、ほかの施策と組み合わせることで効果が期待できます。

プログラムの設計

ウェルネスプログラムに基づいて活動したり、一定の成果を出した従業員に対し、ポイントを付与するなど金銭的なインセンティブを与える施策です。健康施策は継続させることが難しいため、わかりやすいメリットを提示することでモチベーションを維持できます。

共通の運動機会提供

自社主催のスポーツ大会を開催したり、朝礼でラジオ体操を取り入れたりなど、運動する機会を積極的に提供する方法です。取り組みやすい運動をルーティンに組み込むと、自然に習慣化します。また従業員同士で運動を行うことで、慢性的な運動不足の解消のほか、社内のコミュニケーションを円滑にする作用も期待できます。

ただし、従業員全員に参加を強いる必要はありません。希望者のみで行ったり、オンラインで開催したりなど利用しやすい場にすることが大切です。

関連記事:健康経営を推進する運動の取り組み|企業事例と具体例

特定保健指導の導入

メタボリックシンドロームといった生活習慣病の危険が高い人向けに、予防や改善を目的として管理プログラムや栄養カウンセリングなどを行うのが特定保健指導です。

健康リスクが高い従業員向けのサポートですが、個々人の健康リスクを下げるだけでなく、企業が負担する医療費を削減する効果も期待できます。

関連記事:特定健診・特定保健指導とは?流れや指導内容、実施率向上の解説

福利厚生の導入

スポーツジムの法人契約やスパ、マッサージのサービス利用補助など、健康に関する福利厚生を充実させる施策です。そのほか、労働時間をフレキシブルにしたりワーケーションを導入したりなど、健康と仕事を両立できるような制度を整えることも福利厚生に含まれます。健康的な肉体作りだけでなく、ストレスや疲労を軽減するメンタルヘルスの改善にも効果的な施策です。

関連記事:【福利厚生】スポーツジムの法人契約|おすすめ7選、選び方|RIZAP 健康経営コラム

職場環境の整備

健康的な配慮がある職場作りを目指す施策です。たとえば以下のような方法があります。

- 従業員食堂で健康的なメニューを提供する

- 休憩室に健康的なおやつや飲み物を用意する

- 机や椅子、照明、空調などを工夫する

- 社内ジムを開設する

- 健康相談室を開設する

- 禁煙ポリシーを実施する

社内ジムの開設やオフィス環境の変更は難しい企業であっても、飲み物やおやつの提供であれば実施しやすいはずです。職場環境の整備は、従業員のストレス緩和やモチベーションの維持に役立ちます。

関連記事:職場環境とは|改善するアイデアと具体例、取り組み事例

各社のウェルネスプログラムや健康プログラムの特徴

ウェルネスプログラムや健康施策を独自で考案するのが困難な場合は、既存のサービスを利用する方法があります。提供している企業によって、重視しているポイントは異なります。いくつか紹介していくので、特徴を確認してみてください。

RIZAPウェルネスプログラム

RIZAPウェルネスプログラムとは、RIZAPグループ株式会社が運営する法人向けの健康経営実現プログラムで、目的や環境に合わせたアプローチで健康経営にコミットしています。参加型プログラムだけでなくコラム等の配信プログラムも用意されており、RIZAPメソッドで健康経営への第一歩をサポートしています。

ウェルネスプログラムの他、特定保健指導プログラムとchocoZAPを福利厚生に活用できる法人会員制度をご用意しています。

- 導入企業1900社突破、体験者310,000名以上

- 体重減少率平均6.5%、健康数値だけでなくメンタルヘルスにも効果あり

- 講師満足度98%

- 企業に合わせたオリジナルプラン

- 「一人ではできない」を「できる!」に変える

参照:法人向けRIZAP

タニタ健康プログラム

引用:タニタヘルスリンク

株式会社タニタヘルスリンクが運営するタニタ健康プログラムは、「はかる→わかる→きづく→かわる」という健康を作るためのPDCAサイクルが回るように展開していることが特徴です。多くの人は知識として理解していても、かなか行動に移すことが難しいため、特に「かわる」の部分を重視しています。また内容をカスタマイズすることも可能なので、自社の課題に合わせたプログラムにもできます。

- 導入実績:全国で常時170件以上(2023年3月末時点)

- はかる:IoT対応機器で、歩数や体組成(脂肪、筋肉、骨、水分)を測定

- わかる:計測データで自分の体や運動場を把握

- きづく:動画やセミナー、コラム記事などを通して、自分の健康課題を発見

- かわる:ラリーやポイントプログラムなどを通じ、行動変容を促す

参照:タニタヘルスリンク

コカ・コーラボトラーズジャパンウェルネスプログラム

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社が運営するコカ・コーラボトラーズジャパンウェルネスプログラムは、自動販売機とCoke ON®・あすけんが連動した0円で始められる法人向け健康経営支援プログラムです。

あすけんとは長年多くの人に利用されている健康アプリで、食生活や運動の記録だけでなく食事アドバイス機能なども付いています。このプログラム用にカスタマイズされた「あすけん」アプリと、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」を利用し、健康目標を達成すると自動販売機で使用可能なドリンクチケットをもらえるというプログラムです。

- プログラムの導入も自動販売機の設置もすべて0円

- プログラム継続でCoke ON®ドリンクチケットをプレゼント

- プログラム参加者の数値管理可能

- あすけんアプリが使用可能

今帰仁村企業向けウェルネスプログラム

沖縄県にある今帰仁村が運営する今帰仁村企業向けウェルネスプログラムは、企業向けのウェルネスプログラムを提供しています。こちらの特徴は豊かな自然環境を活かした、「癒やし」と「学び」です。自然や歴史から心身を整えるようなプログラムが揃っています。

- 自然体験からコミュニケーション研修まで、多様なプログラムをご要望に合わせてトータルコーディネート

- おひとりさまや家族連れ・団体等、さまざまなシーンで活用可能

- 独自の課程を修了したウェルネスセラピスト・トレーナーが担当

- ワーク環境が整ったリゾートホテルから個性あふれるゲストハウスまで、ご要望に合わせて最適なお宿をご提案

- 今帰仁村でのゆたかな地域資源を活用

企業での導入事例

ウェルネスプログラムにはさまざまな施策があるため、何を実施したらいいのか悩むかもしれません。そこで実際に導入した事例をご紹介していきます。

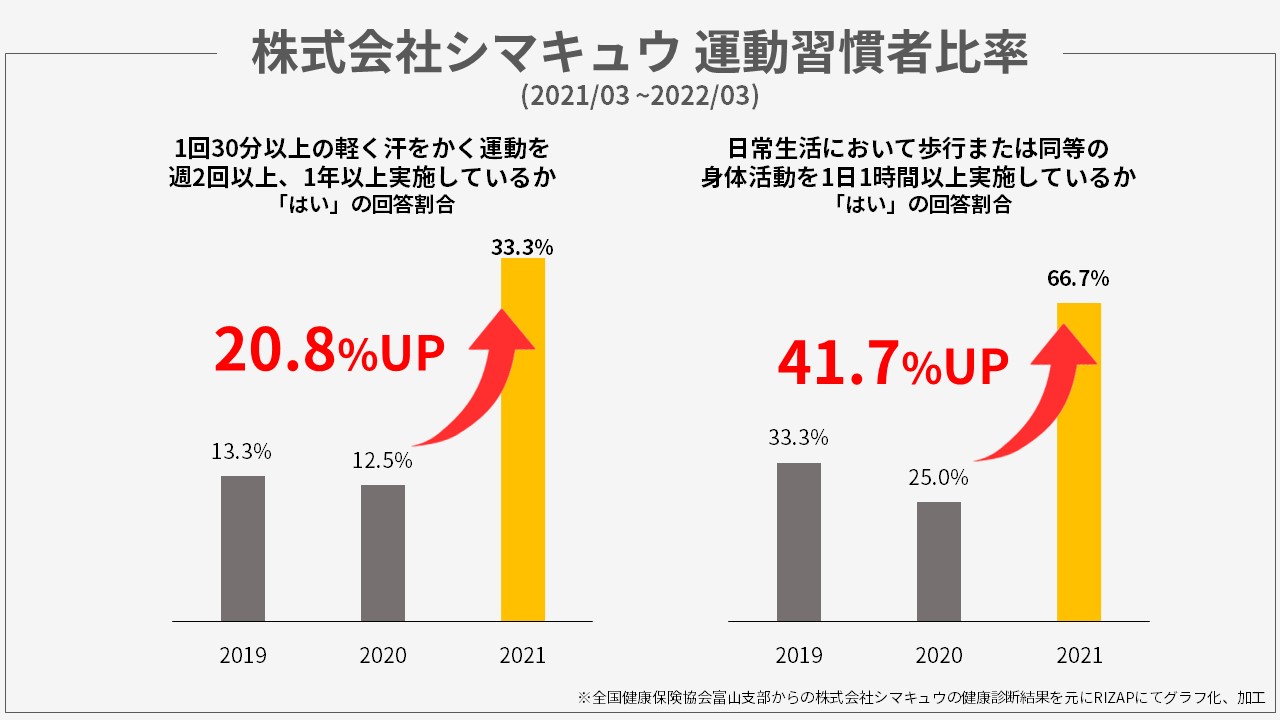

運動習慣者率20%UP│株式会社シマキュウの事例

株式会社シマキュウでは、すでに実践している健康経営の取り組みにプラスして、RIZAPウェルネスプログラムを導入しました。

社長が率先して健康経営を推進し、RIZAPウェルネスプログラムを3ヶ月間実施した結果、1年後の健康診断の結果では運動習慣者比率が2倍以上に向上しました。

【RIZAPウェルネスプログラム導入結果】

約8割の従業員が健康数値に何らかの問題がある有所見者であり、メタボ、高血圧症、糖尿病などの生活習慣病を抱える従業員が多い状況でした。

そこで、社長が従業員一人ひとりと面談し、「健康を気遣った生活に変えて欲しい。大病せずいきいきと働いて欲しい」と想いを伝え、最終的には健康施策への参加率は100%になりました。

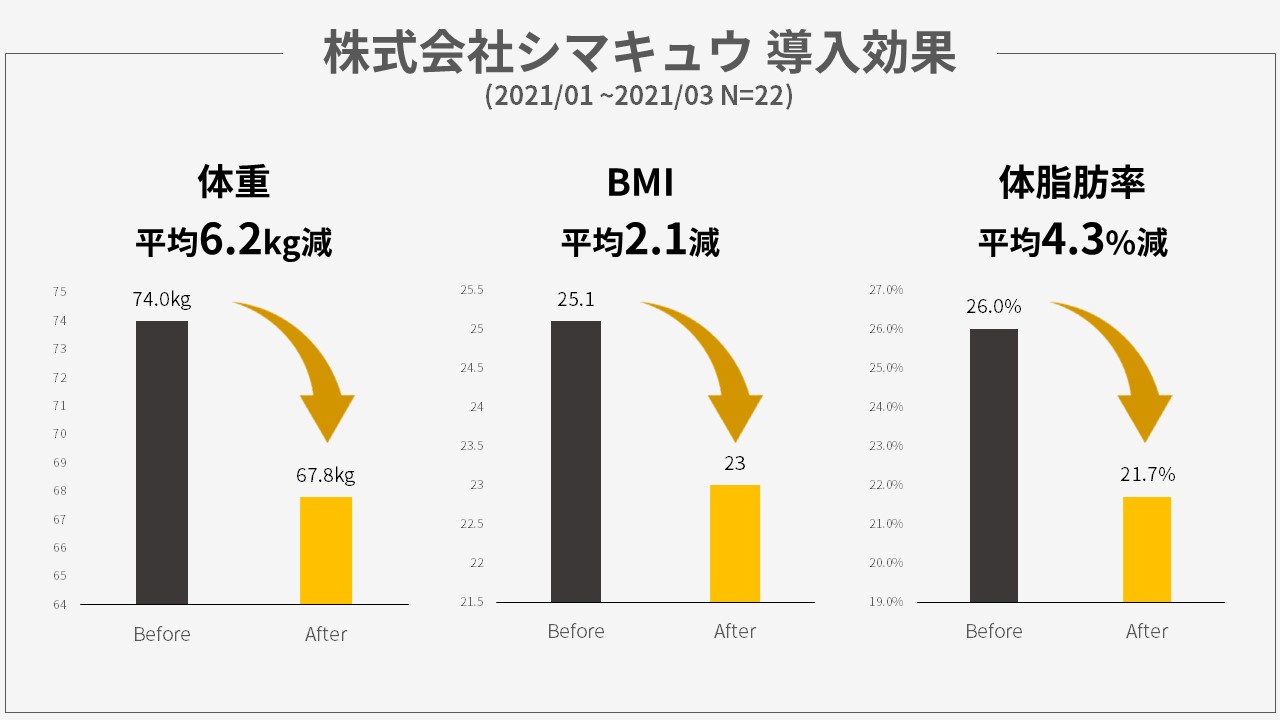

導入したRIZAPウェルネスプログラム「結果にコミット®コース」では、3ヶ月間RIZAPトレーナーが一人ひとりに合った生活習慣の定着をサポートしています。

業務時間内に実施し、健康意識の向上だけでなく、体重が平均6.2kg減、体脂肪率平均4.3%減と従業員全員が健康を手に入れる結果となりました。

実施後も、健康をテーマにする日常会話がうまれたり、運動習慣が定着し、富山マラソンに参加する従業員が初めて出てくるなど、健康文化が醸成されていることが分かります。

健康への取り組みが定着|株式会社ベネッセホールディングスの事例

株式会社ベネッセホールディングスは、比較的若い従業員が多く、病気の人が多いわけではありませんが、生活習慣病予備軍については気を付ける必要があり、生活習慣病の予防としてポピュレーションアプローチをいろいろ実施してきた過去がありました。

しかし、健康無関心層が集まらず毎回関心のあるメンバーしか集まらないなど健康施策に関して苦戦を強いられている現状を変えるため、RIZAPの健康セミナーの導入を実施しました。

参加申し込み人数は翌年に4倍、翌々年には9倍もの推移を遂げる結果となりました。

2年間で9倍の参加申込数の増加を達成し、健康風土醸成につながっていると考えられます。また、健康や運動への取り組みが定着し自発的な動きがでてきました。

2021年、ベネッセグループでは健康施策の取組みの多くをオンラインで行い、様々な施策を通して従業員の健康増進を図りました。

その取り組みが評価され『健康経営優良法人2021』の「大規模法人部門」1,801法人のうち、さらに上位500法人である「ホワイト500」企業としての認定となりました。

ホワイト500への認定に対してRIZAPが少しでも携わることができたのはもちろんですが、ベネッセグループの従業員さまの健康増進にお役立てできたことは、とても嬉しく思っております。

株式会社ベネッセホールディングスの詳しい事例ダウンロードはこちら

従業員の健康意識が向上し行動にも変化|アクサ生命保険株式会社

アクサ生命保険株式会社がすでにクライアント向けに提供していたサービスを従業員に拡充し、アクサ・ウェルネス・プログラムとして展開した例です。「運動」「食事」「メンタルヘルス」「がん対策」の四つを柱としたウェルネスプログラムを推進した結果、従業員の健康に対する意識が向上し、行動にも変化が現れたと報告しています。

【得られた結果】

- 運動習慣:2019年の44%から2022年の57%へ上昇

- 食べ物習慣:2020年の66%から2022年の72%へ改善

- 特定保健指導実施:2018年16.8%、2019年29.1%、2020年31.2%、2021年70.9%に増加

- 時間外労働時間(月平均):2018年20時間、2019年15時間、2020年13時間、2021年13時間に減少

- 二次健診受診率:2018年49.0%、2019年28.0%、2020年47.7%、2021年71.0%に増加

【行った内容】

- 健康診断や二次健診の受診率、特定保健指導の実施率などに目標値を設定

- テレワークにも対応した運動不足解消のための動画を提供

- 健康セミナーでストレッチの方法を提供

- おすすめコンビニランチの提案

- 食事管理アプリの提供(あすけん)

- メンタルヘルスのためのオンライン面談を実施

- マネージャー向けのメンタルヘルスE-learningの実施

- 従業員相談窓口の強化

- 産業医によるE-learningの実施

- 禁煙キャンペーン、禁煙外来の導入

参照:健康経営への取り組み「アクサ・ウェルネス・プログラム」

まとめ

ウェルネスプログラムは、心身ともに健康になるためのプログラムの総称です。自社で考案するのが難しい場合は、ウェルネスプログラムを専門とする企業が提供するサービスを利用すると効率的です。サービスによってさまざまな特徴があるので、自社に合うものを選びましょう。

貴社オリジナルプランで健康経営を実現 RIZAPウェルネスプログラム

企業の発展に、従業員の健康は欠かせません。多くの企業で労働力不足への対策や生産性向上が求められる中、健康経営への期待感が高まっています。

従業員の健康を推進するために、法人向けウェルネスプログラムサービスのすべてがわかる資料「RIZAPウェルネスプログラム」をお届けします。

RIZAP法人向けプログラムは、導入者数1,900社突破・310,000人以上の方が体験(2023年12月末時点)。オンライン・対面でのセミナーだけでなく配信プログラム等充実したサービスを提供しています。

どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。